- +1

学术丨刘晨:返璞归真:斯托海德花园的“帕拉第奥桥”

原创 刘晨 建筑史学刊

位于英国威尔特郡西南部的斯托海德庄园以其18世纪的花园和“新帕拉第奥”式住宅闻名于世。花园内有一座造型简单、风格质朴的“帕拉第奥桥”,与同时期其他英国风景园中精雅的帕拉第奥式廊桥迥异其趣。对斯托海德庄园历史资料的系统性整理和研究始于20世纪60年代,迄今仍有一些问题存在争议;尤其是斯托海德花园,在艺术史、建筑史和风景园林史等领域均引发了研究者的浓厚兴趣。学者们大都将精力倾注在花园的图像阐释上,试图将这座风景园与古罗马诗人维吉尔的史诗和法国17世纪风景画家克劳德与普桑的画作联系起来,却忽略了“帕拉第奥桥”的存在和意义。本文以“园”和“桥”这两个彼此依存而又各自独立的元素为叙述线索,由整体渐入局部,重新审视斯托海德花园。全文分上、下两篇,上篇追溯斯托海德花园的建造史与研究史,结合实际游园体验,对以往的图像学解读提出质疑;下篇细究“帕拉第奥桥”的来历并探讨其在斯托海德花园中扮演的独特角色。

返璞归真:

斯托海德花园的“帕拉第奥桥”

刘 晨

※

引子:一封家书和两幅水彩

1762年10月,英格兰威尔特郡斯托海德庄园的主人亨利·霍尔二世(Henry Hoare II)给女儿苏珊娜写了一封家书,描述即将建成的斯托海德花园:“你一直想让我在通往果园的小路上建一座五孔石桥,水从那里渐行渐远,直到隐没在远处的村庄。现在这座桥有了。它简单且朴素。我把维琴察的帕拉第奥桥拿了过来,五个拱;当你站在万神庙那儿的时候,会看到水流过桥孔,就好像穿过乡村的小河流淌下来,这桥就是给村民用的。水的尽头,石桥、村庄和教堂将会是一道迷人的风景,如同在加斯帕德画中那般。”

图1 班普菲尔德《斯托海德花园风景之一》,

1775年, 水彩,37.5厘米×54.5厘米

图2 班普菲尔德《斯托海德花园风景之二》,

1775年, 水彩,37.5厘米×54.5厘米

远在他乡的苏珊娜读到这里,想必已是归心似箭。十几年后,萨默塞特郡的乡绅班普菲尔德(Coplestone Warre Bampfylde)将斯托海德描进了两幅钢笔水彩画。这位乡绅是霍尔的挚友,喜爱建筑和园艺,还是一名卓有成就的画家;从1753年起,他就开始用素描和水彩给斯托海德花园画“肖像”。1775年的这两幅最经典,至今仍挂在别墅书房里,陪伴着霍尔当年爱读的古罗马诗人维吉尔和贺拉斯的诗卷。其中一幅画的恰是霍尔在家书中向苏珊娜描绘的景色:高树掩映着一片澄净的湖水,桥在对岸,望不见水穷何处,只见一座城堡似的教堂和一只哥特尖塔从桥后冒出来;沿水岸向左,葱郁的小山下还有一座古典神庙;白天鹅在湖上游弋,近处,一叶扁舟靠岸,岸上的绅士正举目远眺(图1)。另一幅的视角恰好反转过来,是从湖对面看的,这时人站在青草坡上,羊三五成群,桥近在眼前,水蜿蜒而去,有人划着小船,驶向对岸的万神庙(图2)。

很少有哪个艺术家如此细腻地捕捉到18世纪英国造园家对“画境”的迷恋。这两幅水彩越看越有味,转身离开时,画中那座“帕拉第奥桥”和它的倒影已深嵌在记忆中。不管它在此岸还是彼岸,似乎都在告诉观者:它才是斯托海德花园的灵魂。一座“简单且朴素”的石桥为何会给人留下这般印象呢?解开其中奥妙之前,还要先从这座花园的历史说起。

※

上篇:园

1

造园:从帕拉第奥住宅到帕拉第奥桥

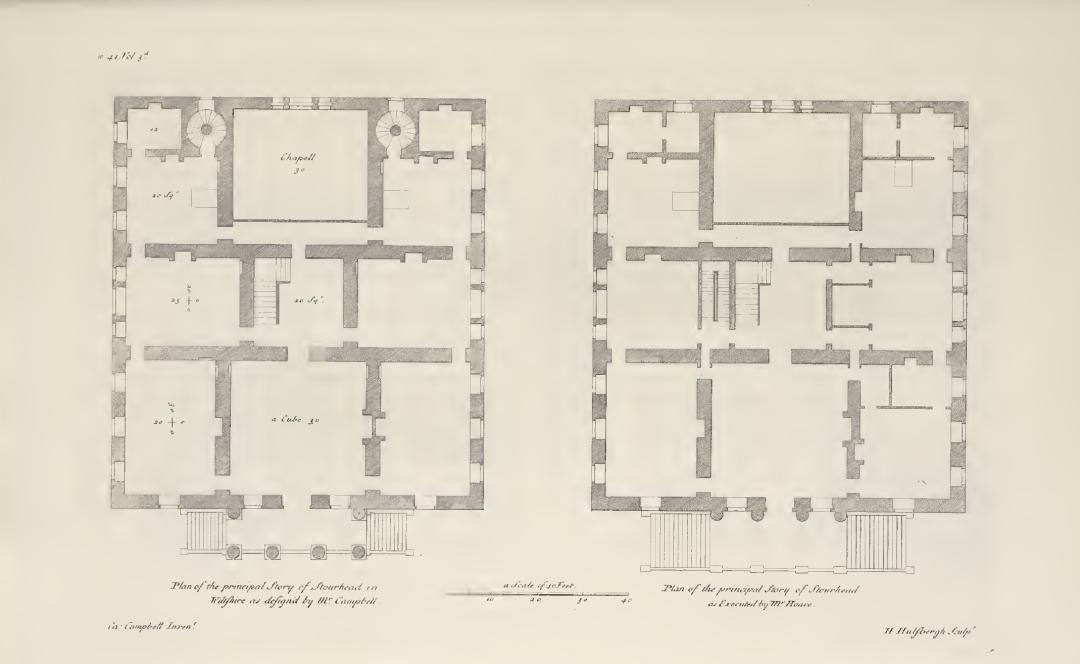

图3 斯托海德庄园的帕拉第奥式住宅首层平面

(左:坎贝尔的设计;右:霍尔修改后实际建造的住宅平面)

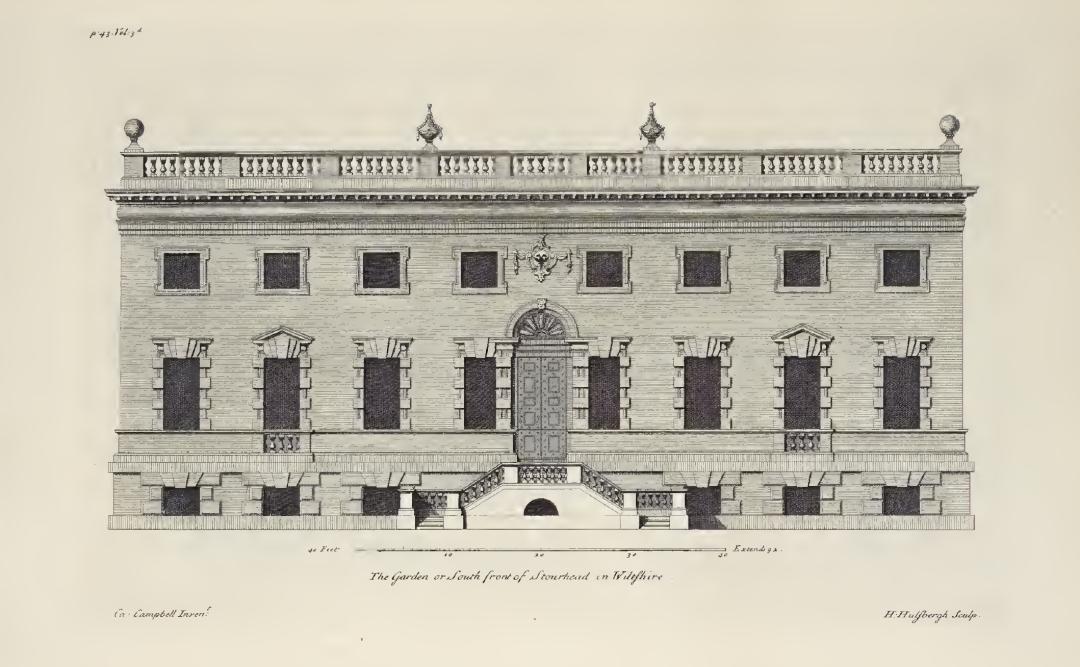

图4 斯托海德庄园的帕拉第奥式住宅入口立面

图5 斯托海德庄园的帕拉第奥式住宅花园立面

斯托海德庄园位于英国威尔特郡西南部斯托河的源头,占地1072公顷,包括住宅、花园、村庄、农田和林地,一直延伸到萨默塞特郡。1717年,银行家亨利·霍尔一世买下这片土地,拆除废弃的老宅,请苏格兰建筑师科伦·坎贝尔(Colen Campbell)设计了一座帕拉第奥式别墅(图3~图5)。这期间,坎贝尔编纂的三卷本《大不列颠维特鲁威》(Vitruvius Britannicus)和威尼斯建筑师贾科莫·莱昂尼(Giacomo Leoni)编译的英文版帕拉第奥《建筑四书》相继问世,刚好为英国的“新帕拉第奥主义”开辟了一片沃土。新的斯托海德住宅于1725年落成,是最早在英格兰建造的帕拉第奥式乡间别墅之一,其平面布局和建筑外观均摹自帕拉第奥的埃莫别墅(Villa Emo at Fanzolo)。霍尔一世本想跟家人在此享受田园之乐,但不幸的是,住宅刚完工他就去世了。他的后辈继承了斯托海德庄园,几代人远离伦敦的喧嚣,避世隐居,把这里当成了真正的家。多年来,他们也在按时尚和自己的喜好改造这个家。霍尔一世的曾孙理查德·霍尔爵士是位颇有艺术造诣的考古学家,他需要更多的空间容纳自己的藏书和画作,于是给住宅加建了两翼(图6),又请最好的工匠制作了精美的家具。

图6 斯托海德庄园的帕拉第奥式住宅

就在祖辈建屋、孙辈改屋的岁月中,诞生了闻名遐迩的斯托海德花园。它完全配得上坎贝尔设计的帕拉第奥式别墅,只不过它的设计者不是职业园林师,而是当时的庄园主霍尔二世。18世纪早期,英格兰的几位大地主形成一个叫“绅士造园家”的小圈子,他们在自己的土地上营造富于个性的风景园,表达对世界的希望和信念,寄托游历世界的幽思。霍尔二世便是这样一位绅士造园家,他有个宏大愿景:重建古典景观。这就需要一片好水。筑坝和造湖是一项雄心勃勃的工程,霍尔跟他的建筑师亨利·弗利克洛弗特(Henry Flitcroft)在花园建筑开工之前就把这片水构思好了。霍尔还雇来50名园丁,在水边种植了山毛榉、橡树、槭树、栗树、白蜡和圣栎。在他的设想中,“绿色应如绘画中的阴影一样大片叠置在一起:让深色块与浅色块形成对比,并在深色块里撒上少许浅绿做点缀” 。可见霍尔对花园的构想从一开始就源自画境。

图7 斯托海德花园的花神庙

湖泊居中,湖畔青丘起伏,斯托海德花园的格局大致已成;依丘傍湖,几种标志性建筑次第出现。最先建成的是花神庙(1744—1746),位于湖东岸;虽是供奉百花与春天女神的庙宇,却有一个阳刚的多立克式四柱门廊(图7)。几年后,西岸建起了万神庙,它是斯托海德花园最大的建筑,摹仿罗马万神庙,但门廊改成了六柱式,两侧向外延伸,挡住了圆形的庙墙(图8)。庙内摆满古代神灵的大理石雕像,其中最为人称道的是佛兰德雕塑家里斯布拉克(John Michael Rysbrack)创作的大力神。伯灵顿勋爵建在奇斯威克的那座著名的帕拉第奥式住宅(Chiswick House)里有一尊帕拉第奥像,也出自这位雕塑家之手。

图8 斯托海德花园的万神庙

图9 斯托海德花园的帕拉第奥桥与万神庙(一)

图10 斯托海德花园的帕拉第奥桥与万神庙(二)

图11 斯托海德花园的帕拉第奥桥

霍尔在家信中提到的“帕拉第奥桥”建于1762年,离花神庙不远,跟万神庙隔湖相望(图9~图11)。它兼具装饰性与实用性;正如霍尔所言,设计它是为了制造一种美丽的错觉:桥跨过一条河,河流穿过村庄,桥那边别有天地。这个想法颇有异趣。至少,帕拉第奥本人还不曾赋予一座桥如此丰富的想象空间,他对桥和路的态度本质上是一样的,都要牢固而耐用。

图12 斯托海德花园的阿波罗神庙

两座神庙和一座石拱桥,衬着青草和花树,加上湖中倒影,已自成一片古典风景。但对霍尔来说似乎还不够。建桥的同一年,西岸、南岸分别凿了一间圆顶石窟和一座石拱门。石窟在意大利文艺复兴时期的花园中很受欢迎,可消夏纳凉,又给古雅的园子平添几分野趣。石拱门的灵感或许来自普桑的画作《大力神的选择》(此画就挂在斯托海德庄园的画廊里);画中,大力神站在拱门前,正犹豫该走哪条路——向上的美德之路还是向下的罪恶之路。霍尔似是有意让花园的访客做出类似的选择,要么沿陡坡爬上去,要么从拱门下穿过。1765 年,建筑师弗利克洛弗特又在南岸小丘上建了一座圆形的阿波罗神庙(图12);同年,霍尔雇六辆牛车从布里斯托运来一座中世纪石雕塔(图13),将它立在了“帕拉第奥桥”东面的草坡上。自此,斯托海德花园越来越像一个风格杂糅的“大观园”了。

图13 斯托海德花园的布里斯托塔

理查德继承这座花园后,对祖父的设计做了修改。他拆掉一些“不伦不类”的建筑——中国伞、土耳其帐篷和通往阿波罗神庙路上的隐士小屋,又种了更多花木——桦树、七叶树、月桂和杜鹃,给今人留下一座更清新优美的风景园。增增减减的过程中,“帕拉第奥桥”一直都在,它为游人指引方向,更让人遐思迩想。

2

游园:凡俗人,离远些!

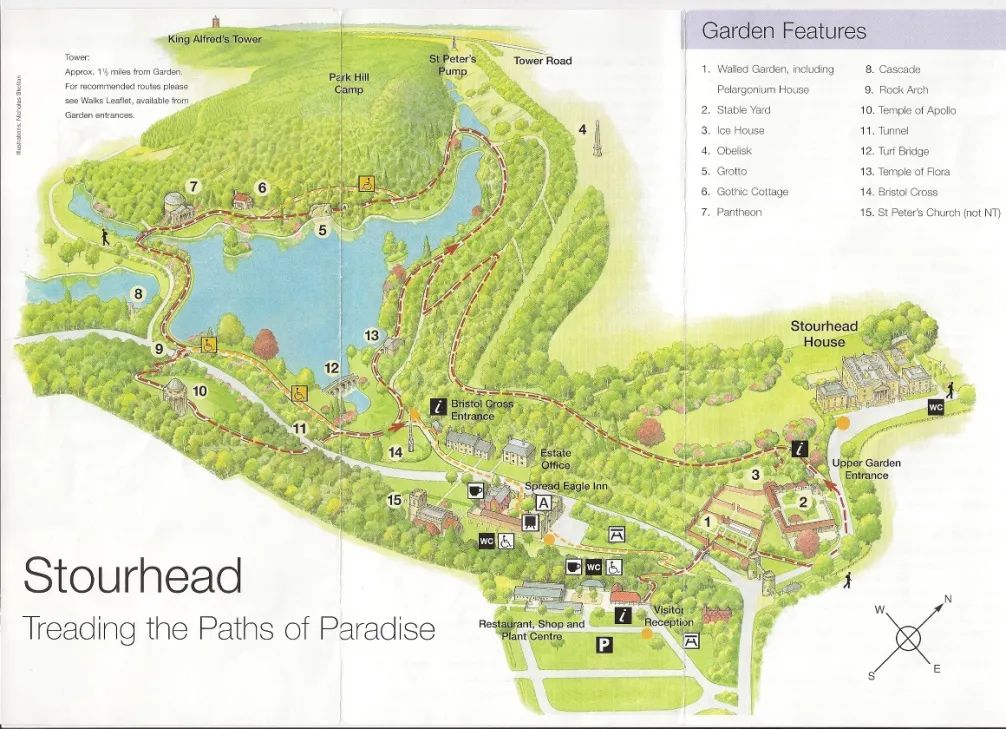

图14 斯托海德花园游览图

一个现代游人来到斯托海德,大致有两种方式进入花园:从较远的帕拉第奥住宅一侧,或从较近的布里斯托石塔处入园(图14)。若选后一种,将看到“帕拉第奥桥”在左,花神庙在右,万神庙在湖对岸,恰如班普菲尔德第二幅水彩描绘的那样,只是画中未出现花神庙(它被右边的树丛挡住了)。向右走,来到花神庙跟前,眼尖的游人会发现门楣上的刻字:“Procul o,procul este profani”,这是一句拉丁文,出自维吉尔(Virgil)史诗《埃涅阿斯纪》(Aeneid)卷六,意思是“凡俗人,离远些!”特洛伊英雄埃涅阿斯肩负着神圣使命,必须克服重重困难,一路向西航行,到意大利去,在拉丁姆平原上建一个邦国——罗马。经过数年海上苦旅,特洛伊人终于抵达意大利。埃涅阿斯遵照父亲生前嘱咐,去找女先知西比尔。西比尔预言他的前途还有许多考验,但鼓励他勇往直前。他请求入冥府去会见亡父;事关重大,他按女先知吩咐,举行了隆重的祭礼,才开始冥界之行。在冥府洞口,女先知大声呼喊:“你们这些凡俗人,离远些,离远些,从这片神圣的树林里走光。你,埃涅阿斯,从剑鞘里拔出你的宝剑,开始上路,现在是你拿出勇气,显示一颗坚强的心的时候了。”霍尔刻下这句话,是请游人端正态度,以恰当的精神进入他的花园。效果却另当别论——熟读维吉尔的雅士肃然起敬,期待一场庄严的旅行;不识拉丁文的“凡俗人”继续带着轻松的心情游园。

绕湖前行,转至西岸,来到石窟。现代游客直接进洞探秘,18 世纪的游人则会看到洞口还有个三角楣,上面也有铭刻:“Intus aquae dulces,vivoque sedilia saxo,Nympharum domus”。这句同样取自《埃涅阿斯纪》卷一:疲惫的特洛伊人在非洲登陆,海湾入口处,高悬的峰峦下有个岩洞,“洞内有甘泉和天然的石头形成的座位,这是海仙们的洞府”。果然,洞里有个睡美人,是仿照著名古代大理石像“沉睡的阿里阿德涅”雕的;还有一尊须发飘扬的河神像。

图15 斯托海德花园从石窟洞口遥望帕拉第奥桥

如果你是个18世纪的文艺青年,又刚好读了《埃涅阿斯纪》,行到此处大约会生出一种强烈的代入感——你成了埃涅阿斯,他的旅行就是你的旅行。而对大多数“凡俗人”来说,埃涅阿斯是谁丝毫不影响他们游山玩水,在清凉的石窟里捉迷藏。这时从嶙峋的洞口向外投去一瞥,恰好望见湖对岸的“帕拉第奥桥”(图15),像个意味深长的提醒:一切都是从那里开始的。然而文艺青年怕是要困惑了——余下的旅行不再有史诗和铭文;万神庙里,众神登场,特洛伊英雄杳无踪迹,前半截埋下的线索好像突然断了。当你还在对埃涅阿斯念念不忘时,“凡俗人”已登上小山之顶的阿波罗庙,心无挂碍地欣赏如画美景了。

逛完这一圈,重新回到来处,“帕拉第奥桥”又近在眼前,还是那么“简单而朴素”。旅行开始时偶然瞥见的铭文,“凡俗人”早已抛之脑后。然而精于阐释的学者们是无论如何也放不下的。

3

说园:下到阿维尔努斯去是容易的

图16 克劳德·洛兰《埃涅阿斯在提洛斯岛》,

1672年,布面油画,100厘米×134 厘米

最早将斯托海德花园的含义与维吉尔史诗联系起来的学者是肯尼斯·伍德布里奇(Kenneth Woodbridge)。他大半生都致力于挖掘斯托海德的历史,任何人若想探寻斯托海德花园的秘密,都绕不开他的著述。在一篇发表于1965年的长文《亨利·霍尔的乐园》中,伍德布里奇对这座风景园做了精微的研究,认为“图像和文学的线索均指向《埃涅阿斯纪》”。伦敦国家美术馆藏有一幅法国17世纪画家克劳德·洛兰所绘《埃涅阿斯在提洛斯岛》(Claude Lorrain,Coast View of Delos with Aeneas):提洛斯国王、埃涅阿斯与他的父亲和儿子站在一座多立克神庙的露台上眺望海港,离他们不远处是一座肖似万神庙的建筑(图16)。此画描绘的恰是《埃涅阿斯纪》卷三中的一幕:“我航行到了这里,我们很疲惫,在这里找到了一个极其平静而安全的港口。我们下了船,朝拜了阿波罗的城市,阿纽斯王头戴彩带和阿波罗的月桂枝,急忙来迎接我们……我怀着崇敬的心情走进用古老的石头建筑的神庙……”伍德布里奇猜测,这幅画与斯托海德花园的设计“不只是一种偶然的关系” 。他对园中的两处铭刻尤其感兴趣。按照他的理解,绕湖游园一周,好比埃涅阿斯跟女先知西比尔游历冥府——从花神庙开始,穿过幽暗的树林,不知不觉进入冥界,最后沿着石窟的陡坡爬上来;恰如女先知对埃涅阿斯说的:“下到阿维尔努斯去是容易的,黝黑的冥界大门是昼夜敞开的。但是你要走回头路,逃回到人间来,这可困难,这可是费力的。”更令人兴奋的是,伍德布里奇还从霍尔寄给朋友的一封信里发现了石窟设计的秘密:“我从蜿蜒的地洞里上来了,”霍尔写道,“我会把进去的路做得容易些,facilis descensus Averno.”(末句拉丁文意思即是“下到阿维尔努斯去是容易的”。)

伍德布里奇抛出了一个非常诱人的见解。一座18世纪英国风景园的时空和意象由此延展开,一发不可收拾。维吉尔式的叙事、克劳德式的风景、帕拉第奥式的建筑——斯托海德这个奇妙的组合令人浮想联翩。学者们从伍德布里奇这里接过阐释的火炬,很快将一个被预设成“幽冥”的花园照如白昼:湖泊象征着“阿维尔努斯”;石窟里的河神成了《埃涅阿斯纪》卷八中的台伯河神;万神庙的大力神代表罗马;阿波罗庙所在的小山即罗马的帕拉丁山。——绕湖一周,你仿佛跟着埃涅阿斯经历了一场波澜壮阔的旅行,最终创建了罗马。(前提是,你必须有极高的文才、超凡的气度和惊人的记忆。毕竟,不是每个会把《埃涅阿斯纪》倒背如流的游人都能在迈入园中的那一刻将眼前的景色与克劳德的一幅具体画作联系起来。)于是,有学者得出结论:霍尔这个城市商人在斯托海德这片神圣土地上创建了一个“新特洛伊”,一个像罗马那样长盛不衰、拥有美德和荣耀的家族帝国。

细心人不难发现,这套“维吉尔-克劳德”式阐释里藏着诸多疑点。首先是游览路线与叙事逻辑的矛盾。假定一个18世纪的游人按现代学者预设的“花神庙-石窟-万神庙-阿波罗庙”的次序沿逆时针方向绕湖游览,那么他将从《埃涅阿斯纪》卷三出发(克劳德之画作),紧接着就是卷六(花神庙之铭刻),然后来到卷一(石窟之铭刻),进洞,洞内的“台伯河神”将你带入卷八,爬出洞来,又想起卷六的“阿维尔努斯”。——才走了一半,顺序就全乱了。要想按正确顺序追随埃涅阿斯的足迹,除非在湖下开凿隧道。再者,河神在冥府做什么呢?其二是“画境”本身的矛盾。将克劳德《埃涅阿斯在提洛斯岛》与班普菲尔德第二幅水彩对照,一个最关键的差异很快从似与不似之间凸显出来:后者的万神庙远在湖对岸,前者的却不过一箭之遥。当然,班普菲尔德有意在画中营造了一种比现实深远的空间,但就算跟一张从相同角度拍摄的正常照片比,克劳德的万神庙也近得多。其三是“众神”与“罗马”的矛盾。维纳斯是埃涅阿斯的母亲,埃涅阿斯创建罗马,维纳斯便是罗马人的祖先;罗马的维纳斯崇拜由来已久,许多神庙为她而立。倘若斯托海德暗喻“新特洛伊”——罗马,为何供奉诸神的万神庙里独不见维纳斯?至于埃涅阿斯未来的族人(罗穆卢斯、恺撒、奥古斯都)的形象,更是无处可寻。埃涅阿斯成了斯托海德孤独的幽灵。况且,田园与城市的理念本就是冲突的,在古罗马如此,在18世纪的英国亦是如此;绅士造园家们既然想造一个远离尘嚣的“阿卡狄亚”——世外桃源,为何又要在这里筑起一座永恒之城呢?

针对种种疑团,学者们另辟蹊径,为斯托海德花园提出了新的图像阐释。偏重艺术史的学者指明,克劳德创作的《埃涅阿斯在提洛斯岛》结合了两个文本:既有维吉尔《埃涅阿斯纪》的情节,又有奥维徳《变形记》的场景;由此推测,霍尔构想他的花园时,灵感也不止一个。擅长考据的学者挖出18世纪斯托海德访客的书信和日记,批评学界对花园的图像解读忽略了游客的丰富体验与另类感受。更激进的学者则站在美学与艺术批评的立场上,先破后立,指出风景园本来就是无意义的,由此释放出更广阔的阐释空间。事实上,过去几十年中,斯托海德花园已成为一个图像学的战场,谁都想为它建立一个明确的主题或统一的意义。然而学者们发明的这些精微复杂的寓言离花园的本真越来越远,就像霍尔当初对“帕拉第奥桥”的构想,是一种美丽的错觉。

必须承认,步伍德布里奇后尘的学者们是认真的。问题在出发点上:他们有意或无意地把一种带有强烈个人风格的解读当成了权威。不过,这也怪不得他们,肯尼斯·伍德布里奇的性格和经历一直扑朔迷离,直到最近才由他的儿子解开。肯尼斯并非学院派学者,他研究斯托海德的动力完全发自对这座花园的热爱,那时斯托海德的故事还是一张白纸。肯尼斯在两次世界大战之间度过了迷失而孤独的青春期。他最爱读的书是托马斯·马洛礼的《亚瑟王之死》,这个忧郁的传奇与《埃涅阿斯纪》的精神气质极像;当年霍尔也沉浸在这两部史诗中,所以肯尼斯在霍尔身上找到了一位隔世知己。年轻时,他用绘画表达失常的情感,又向心理学家荣格求教。荣格的学说像一把钥匙,帮他打开了斯托海德庄重的大门;由此,他辨出了霍尔隐藏在花园里的“私人面孔”,“破解”了图像符号背后的神话,强烈感受到了霍尔“无意识”的设计冲动。史诗、艺术、心理学,再加上幼年经历造就的孤僻性情,——正是这一独特的组合才使肯尼斯成为解开斯托海德之谜的那个人。他的思想已与霍尔和他的花园融为一体,难解难分。可惜后来的学者未及看清这层心灵的联系,就迫不及待地走进了阐释的迷宫。女先知说得没错:下到阿维尔努斯去是容易的。

维吉尔-克劳德的诗情画意太有魅力,很快淹没了质朴而端正的帕拉第奥。其实,伍德布里奇早先在著述中曾多次提及斯托海德的帕拉第奥元素,并指出了花园设计灵感的复杂性和矛盾性:克劳德与维吉尔或许先入为主,但这里还有加斯帕德与帕拉第奥的影响;当霍尔渐渐老去,他的趣味又转向了富于浪漫色彩的哥特风格与异国情调。斯托海德风景园就像一面镜子,映出了这位绅士造园家丰富的性格和喜好。伍德布里奇特别提到:“正如理智应与情感配合而成判断的基础,理性的帕拉第奥式建筑也须有自然之衬托方可完美。” 这一见解颇耐人寻味。更有意思的是,他已经留意到石拱桥在园景中的特殊位置:尽管它是“帕拉第奥式”的,它与教堂和哥特石塔构成的乡村风光却远离了斯托海德的古典意象。

可是,跟神庙和石窟相比,这座桥实在过于“简单而朴素”,似乎与文学、艺术、政治均无关联,没有阐释的空间,也无法为它建立一种宏大叙事。难怪后来的学者们将它(选择性)遗忘了。现在,是时候重访此桥了。

※

下篇:桥

4

“维琴察的帕拉第奥桥”

1762年建造的这座石桥是斯托海德花园中唯一的帕拉第奥元素。霍尔在家信中说他“把维琴察的帕拉第奥桥拿了过来”,并强调是“五个拱”的。绝大多数有关斯托海德的文献在提及此桥时,都称其为“帕拉第奥桥”。这一叫法也出现在英国负责保护名胜古迹的“国民托管组织(National Trust)”的官方网站上。几乎从未有人针对此桥的属性和来历提出过疑问。可是,它果真取自“维琴察的帕拉第奥桥”吗?这个问题还要追溯到帕拉第奥《建筑四书》(下简称《四书》)那里。

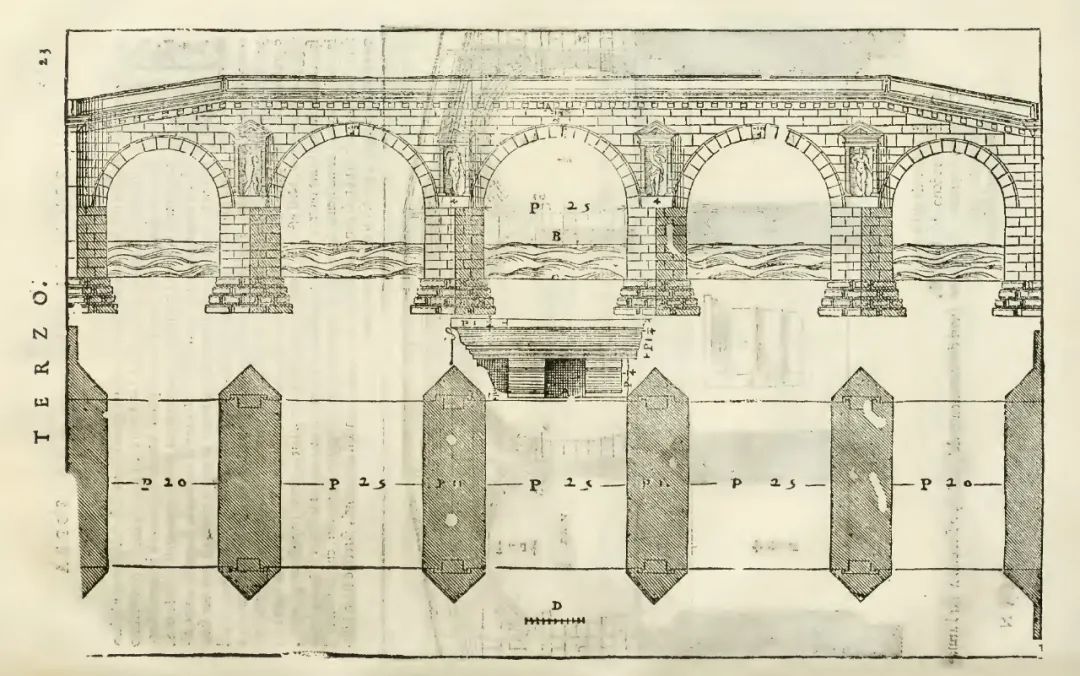

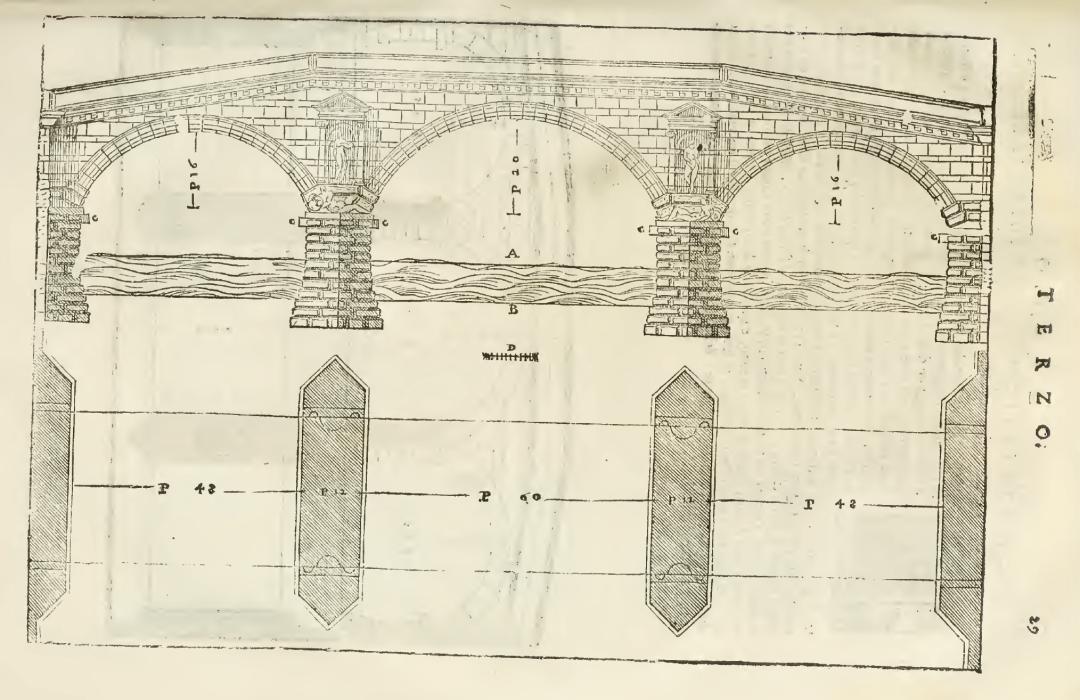

图17 里米尼的奥古斯都桥

图18 里米尼的奥古斯都桥图样

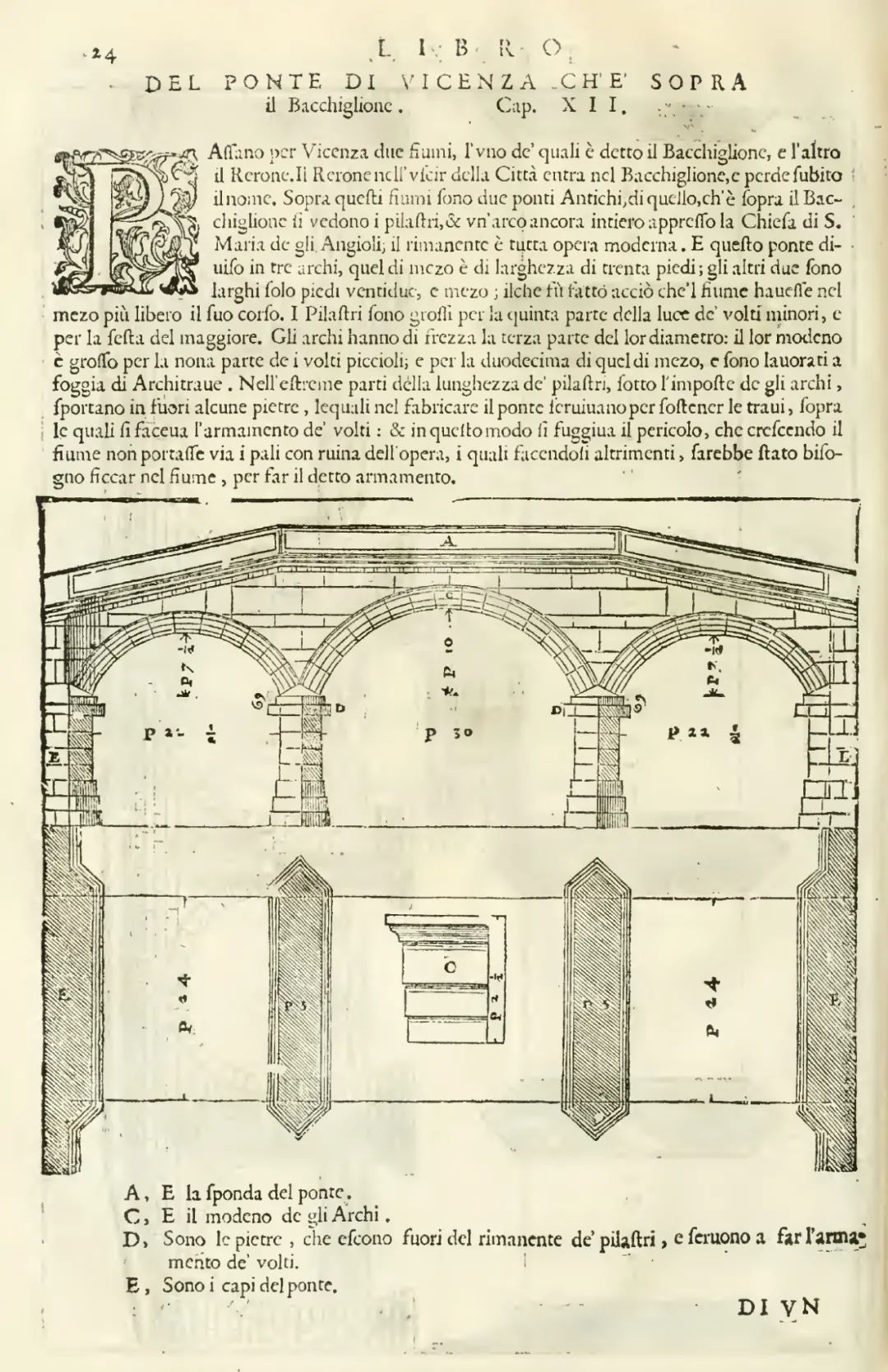

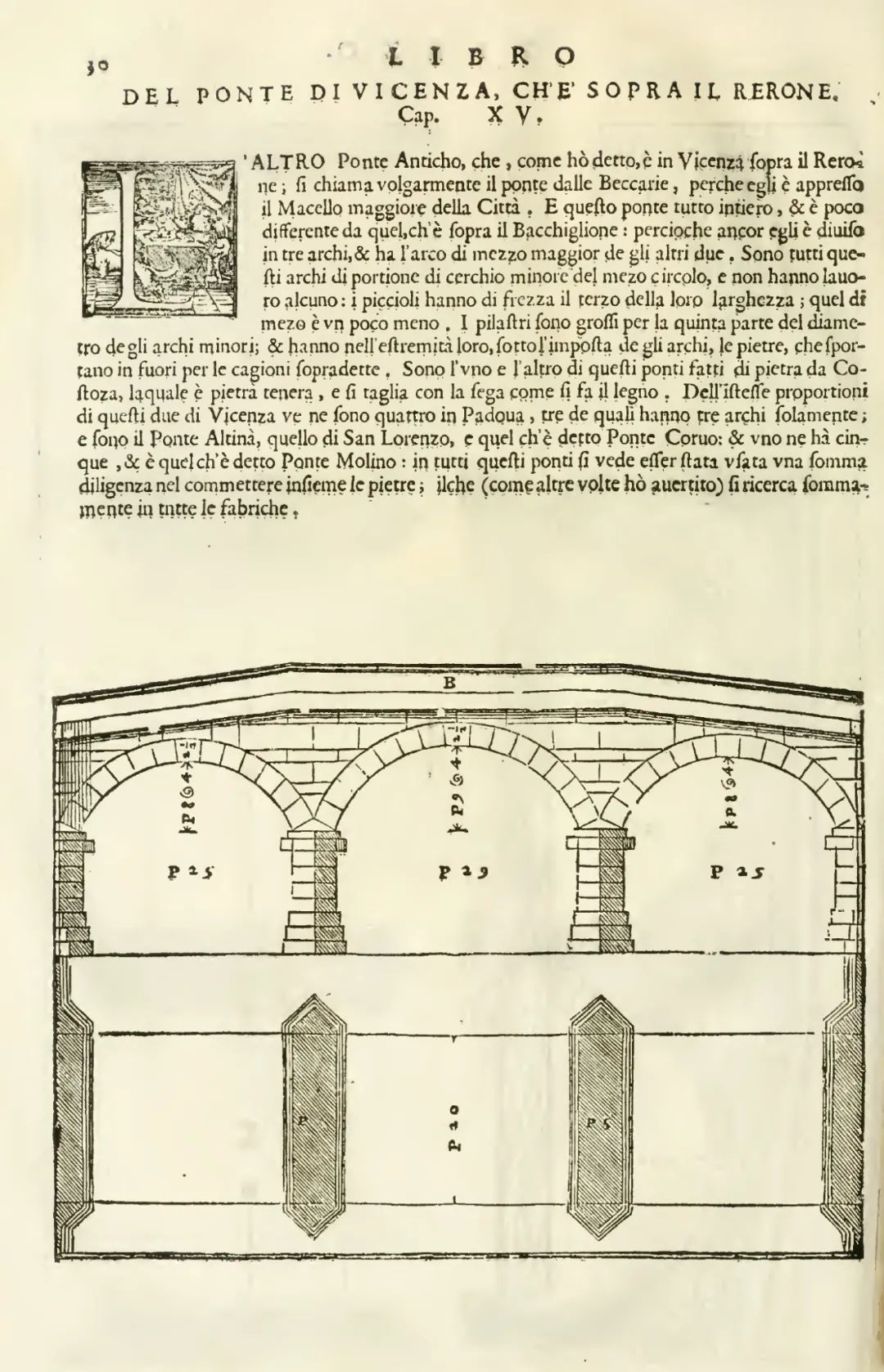

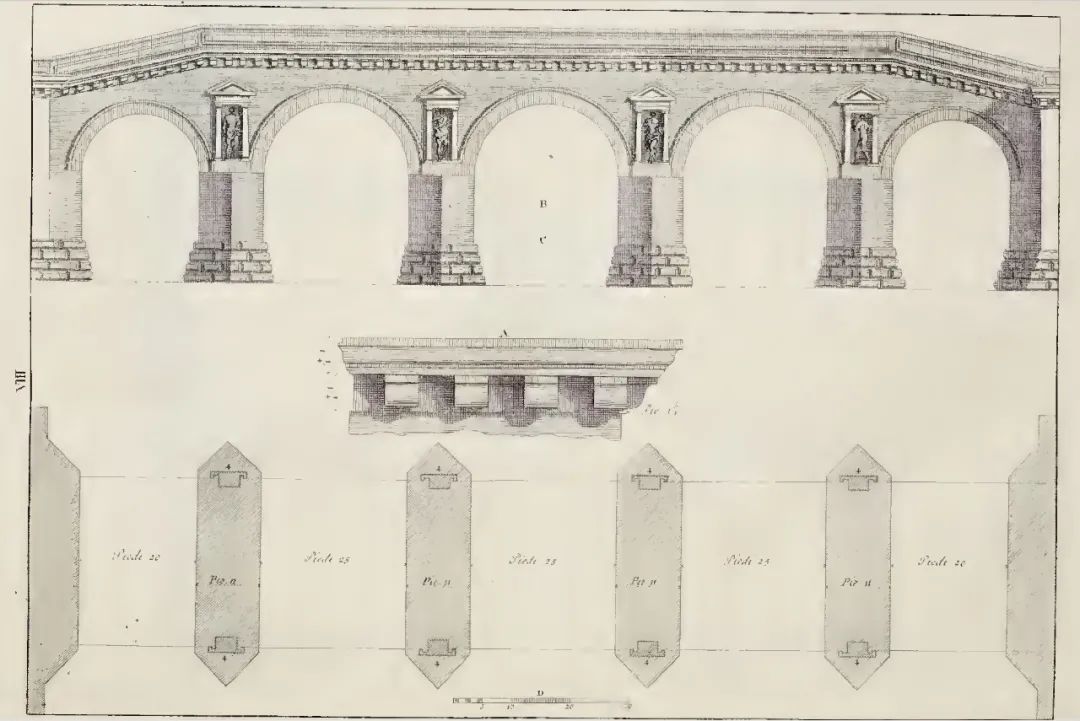

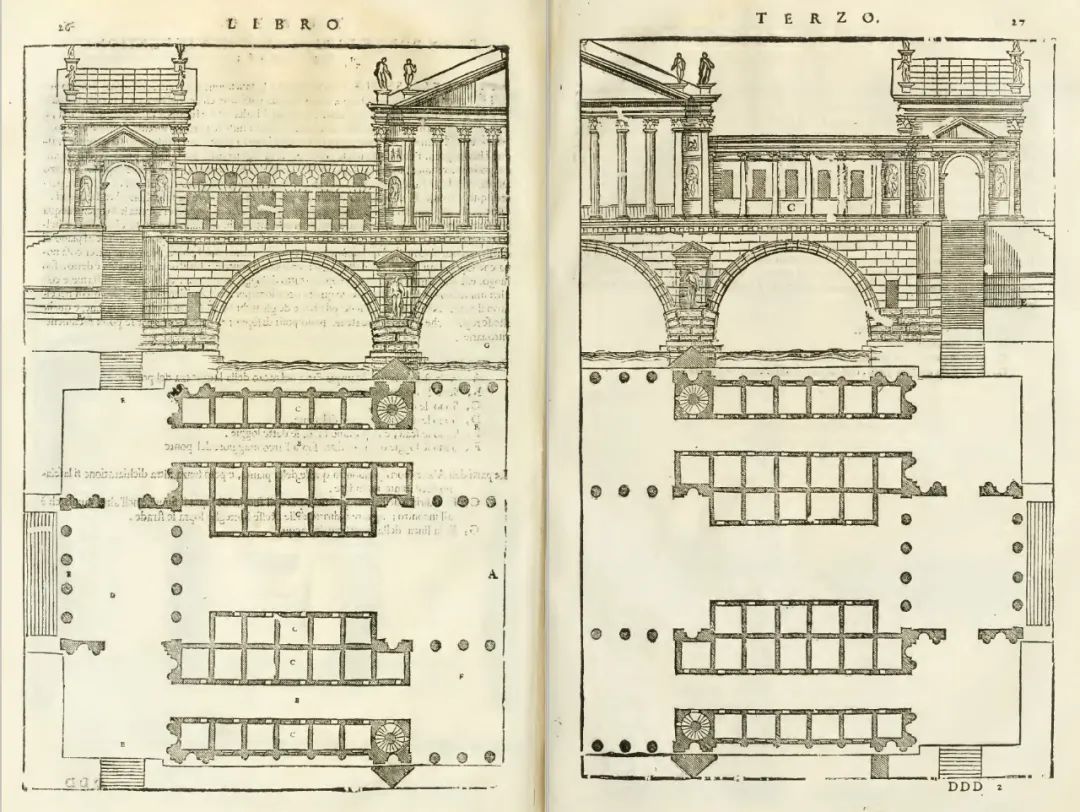

《四书》卷三是关于公共工程的,包括路、桥、广场、会堂和体育馆,共21章;第4至15章专述桥,木桥、石桥各6章,合计占去一半多篇幅,足见作者对桥的重视。如在卷二论述居住建筑时那样,帕拉第奥既呈现了古代的实例,又展示了他自己的设计。他列举的古桥大多建于罗马台伯河上,有的尚完好,有的已残损。他特别提到亚得里亚海海滨古城里米尼的“奥古斯都桥”,这是一座五拱桥,由致密而洁白的伊斯特拉石灰岩砌成,古朴雄伟(图17,图18)。帕拉第奥认为这是他所见过的桥里最美的一座,其强度和构造均值得研究,因此给出了详细的图样。随后,他又举了维琴察的两个例子:穿城而过的两条河上各有一座古桥,造型相仿,皆是三拱,中间一拱的跨度略宽于左右二拱;两桥均附有图样(图19,图20)。此外,帕拉第奥还不忘添上他自己“发明”的两座石桥,也都是三拱,一座有华丽而古雅的柱廊,另一座兼有里米尼桥的装饰和维琴察桥的拱形(图21)。

图19 维琴察巴基廖内河上的三拱石桥图样

图20 维琴察雷托内河上的三拱石桥图样

图21 帕拉第奥设计的三拱石桥

这就奇了。“维琴察的帕拉第奥桥”(如果指的是帕拉第奥《四书》里的维琴察桥)原来不是“五个拱”的;而帕拉第奥本人的设计里也没有这种桥。整部《四书》中唯一明确提到且附有图样的五拱桥位于里米尼,它的建造者却不是帕拉第奥,而是公元1世纪的罗马皇帝。更奇的是,尽管霍尔写给女儿的家信被多次引用,却没有哪位学者对信中这个“五拱桥”提出疑问,似乎它只要是帕拉第奥式的就足够了,用的哪个原型、几个拱都不重要。殊不知,这微小的细节里还有许多事未曾厘清,尤其是关乎霍尔那“无意识”的设计冲动。

那么,霍尔这位绅士造园家究竟是怎么把《四书》中五拱桥的原产地从里米尼搬到维琴察去的呢?笔者推想,这与他接触的《四书》版本以及他使用这个版本的方式有关。

5

“拆”桥与“抄”桥

17世纪中叶之前,帕拉第奥《四书》卷一的西班牙语译本和全四卷法语译本已相继问世。首个英译本直到1663年才出现,只有卷一,译者是戈弗雷·理查兹(Godfrey Richards)。这个版本直接译自意大利语,插图则取自皮埃尔·勒·缪埃(Pierre Le Muet)的法译本,又加入一部分与英国最新营造实践有关的图文。1715—1720年间,贾科莫·莱昂尼与法裔英国建筑师尼古拉·杜布瓦(Nicholas Dubois)合作,推出了《四书》的第一个完整英译本。这是一个雄心勃勃的出版项目:莱昂尼请来当时最优秀的雕版画师,仿照帕拉第奥原先的木刻插图制作了更精细的铜版画;文字部分除英译外还包括意大利语原文和法译。全书装订成一册有800余页,快速翻阅一遍也要个把钟头。莱昂尼认为,他的版本是对帕拉第奥原著的“必要修正和改进” 。

许多学者已从版本学的角度详细研究过莱昂尼-杜布瓦的译本,但有一个问题尚未引起充分关注:这套“升级版”《四书》在图文编排上与帕拉第奥原作有明显区别。帕拉第奥修书时对排版做了特殊设计,文字和图画始终紧密相连、有机结合;每谈及一个主题,他尽可能让读者在不必翻页的情况下同时读到文字和看到图画,两相对照,一目了然。当然,卷一的柱式部分比较特别,一段精炼的文字经常需要好几页图版;即便如此,他也要把一种柱式的文、图编配妥帖之后再讲下一种。图总是出现在正确的位置,读者翻到一幅图,很快就明白它说的哪个事,不会发生歧义。这是真正意义上的“图文并茂”。文字阐述理念,图画描绘实例,帕拉第奥在图文编排上用心良苦,原是为更好地体现建筑理论与实践之结合。可是,这套逻辑在“升级版”《四书》中完全被打破了。莱昂尼把每一卷的文字和图画都拆开了,字归字,画归画,两不相干。以卷一为例:先是全部29 章的英译,再是本卷的所有图画,其后还有法语、意大利语两种文本。其余三卷的编排大致如此(区别仅在意、法文本的排列顺序)。从编者的角度看,这或许是一种有益的尝试——书中铜版画的艺术性和独立性得以彰显,不再仅仅是附属于文本的“插图”。但如此一来事情就复杂了。帕拉第奥原不曾给插图标注图名或图号(因为没有这个必要);莱昂尼把图版从文本中拆分出来之后,就需要标注了。他的办法是用罗马数字给图版逐一编号,并用“*”和“†”给文本中需配图的位置加注,再将这两个符号索引至页面左下角,注明与文本内容对应的图号。对于偏重研究的读者而言,要想重新建立文、图之间的联系,就得精读文本,按图索骥,来回比照。而那些更关注实用的读者大约没有这份耐心,倒不如直接赏阅精美的铜版画,从中汲取设计灵感。霍尔先生显然属于后一种。

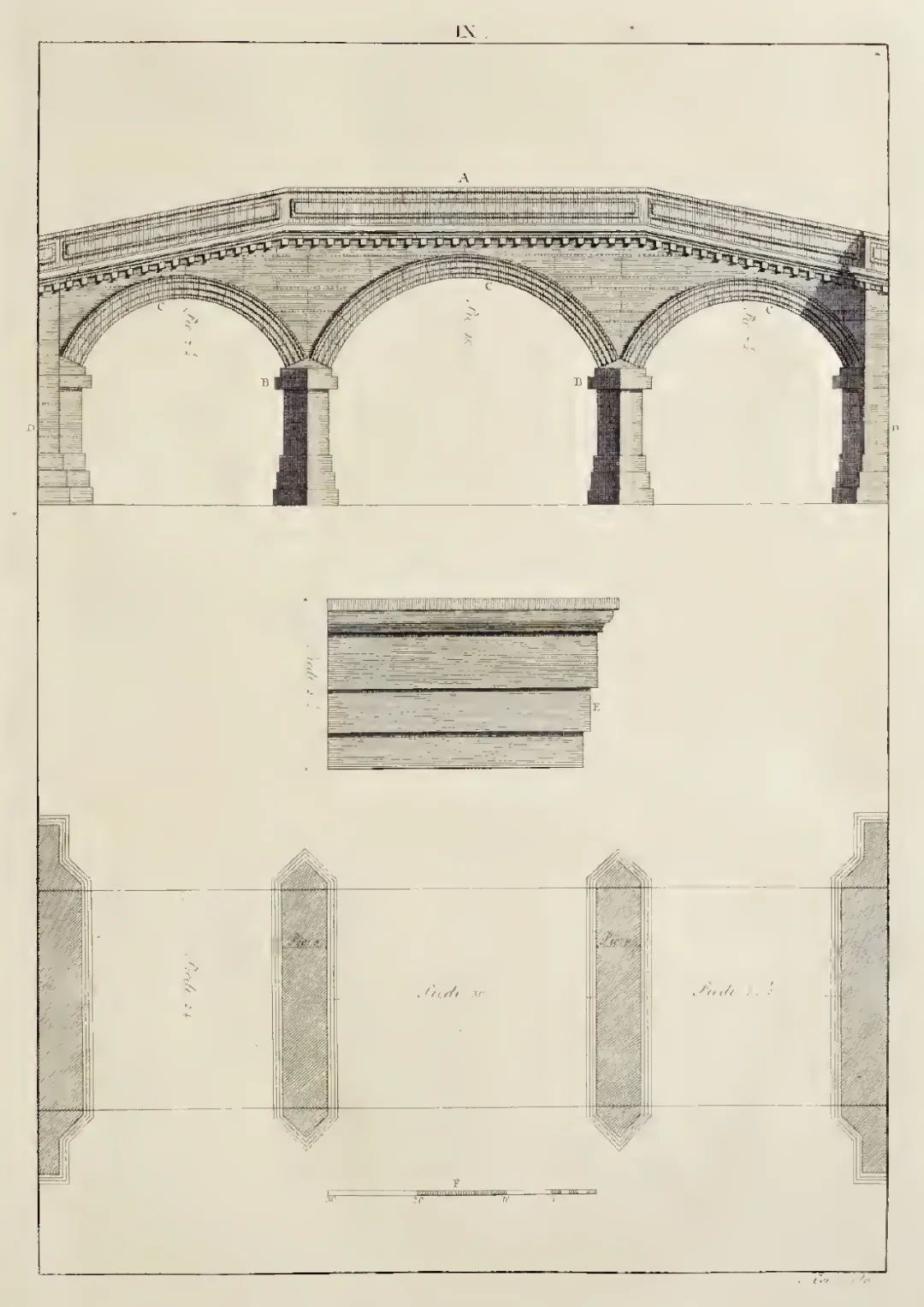

图22 里米尼的奥古斯都桥图样

图23 维琴察巴基廖内河上的三拱石桥图样

图24 《帕拉第奥建筑四书》卷三 24、25 页

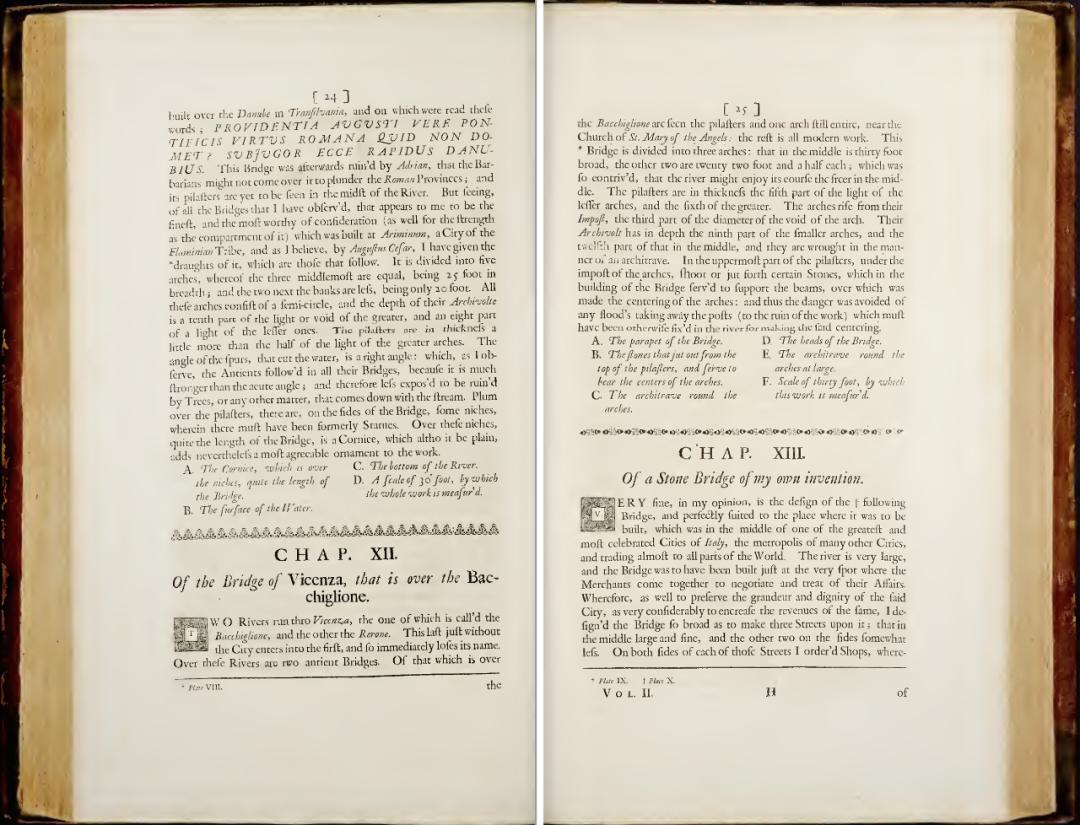

这套三语版大部头《四书》值得收藏,却不太适合传播。相比之下,莱昂尼1721年出的英译单行本更受欢迎。霍尔在构思他的“帕拉第奥桥”时参考的正是这一版《四书》。它保留了三语版的图文编排和标注法。以卷三为例:莱昂尼将全部22幅图版编在一起,排在文本后面;每幅图版上方标有罗马数字序号,与文本页面左下角“*”和“†”标注的图号对应。图版VIII 至XII 为石桥,依次是:里米尼的五拱桥(VIII)(图22)、维琴察巴基廖内河上的三拱桥(IX)(图23)、帕拉第奥设计的廊桥(X)和三拱桥(XI)、维琴察雷托内河上的三拱桥(XII)。文本部分,注有图号VIII 和IX 的两个“*”分别出现在24和25页左下角(图24)。

问题就出在这里。这两页正好是对开页,各有一行花饰,分开三章内容:24页上面四分之三接前页第11章继续说古代石桥;自下面四分之一至25页上面一半是第12章,说维琴察的三拱桥;余下一半开始第13章,说帕拉第奥的廊桥。24页左下角注有图号VIII的“*”离第12章的标题实在太近,标题中“维琴察”一词又是加黑、加粗的,任何人翻到此页,头一眼看去很容易以为图版VIII 指的就是维琴察的桥。这一谬误由来已久;洛杉矶盖蒂中心图书馆收藏的莱昂尼1715年版《四书》卷三图版VIII 页眉上就有一行铅笔批注:“Vicenza Stone Bridge”,即“维琴察石桥”(图22)。但若仔细查阅文本,会发现与图版VIII对应的“*”其实索引自第11章,即24页第12行起头处“draughts”(意为“图样、图稿”)一词左上角的“*”号。这“图样”及其上下文说的恰是里米尼的五拱桥。而25页左下角“*”号标注的图版IX 才是真正的维琴察桥,这个“*”索引自该页第3行起头的“Bridge”一词,文中写得简单明白:此桥有三拱。于是我们看到,霍尔家信中的关键词——“五个拱”“维琴察”“帕拉第奥”全都出现在莱昂尼1721年版《四书》第24、25对开页上,然而它们各说各的事,彼此并无关联。

如果霍尔仔细阅读文本,就不会出现张冠李戴的事了。但这也怪不得他。文本中的标注符号“*”和“†”小如蚁头,拿着放大镜都难找到,除了爱较真的学者,谁会费这个眼力和心力呢?霍尔不是学者,而是一位绅士造园家,在女儿的建议下,他要给花园建一座五拱石桥,最有效的办法就是从帕拉第奥提供的样板里“抄”一个设计;图画比文字直观得多,读字当然不如看画。从某种意义上说,恰是因为莱昂尼把《四书》的图画从文本中“拆”了出来,才让霍尔“抄”得更方便。帕拉第奥最初图文并茂、理论与实践相结合的著作,经莱昂尼的改编与“升级”变成了更实用的“式样书”(pattern book)——铜版刻印的平面、剖面、立面和细节图样不但按比例绘成、有完整的尺寸标注,还比帕拉第奥的木刻插图更精细周详,是可以直接拿来当现成的设计蓝图使用的。这也折射出了18世纪英国“新帕拉第奥主义”背后隐藏的“实用主义”。

“抄”设计本身没有问题。就建筑实践而言,“抄”甚至是个由来已久的传统。米开朗琪罗刚开始做建筑设计时也要抄——他把坊间流传的一册罗马古建筑测绘图集拿来当式样书用,反复临摹、推敲,把几种科林斯式柱头做了一番奇妙的改造,就用在了圣洛伦佐教堂新圣器室的设计上。当然,米氏的抄法骨子里是他擅长的“设计的艺术”,融构思于素描(意大利语“disegno”合“素描”与“设计”两意于一词),心手合一,故能“抄”入化境。霍尔于此种艺术究竟是外行,即便有职业建筑师助力,也难与米氏比肩。但他抄起来也不全是照搬。仔细对比1721年版《四书》卷三图VIII 的五拱桥与斯托海德花园的“帕拉第奥桥”,会发现前者的桥拱为半圆,中间三拱跨度相等,两边近岸的二拱跨度减小;而后者的桥拱为扁圆(拱的高宽比为1∶3),且跨度自中间向两边依次递减,整体造型与比例更接近维琴察的三拱桥,多出的两拱愈添韵律之美,又比里米尼的五拱桥富于微妙的变化,等于把《四书》中两个“样板桥”的好处合于一桥(按霍尔的理解,这两个样板桥都在维琴察,所以他说“把维琴察的帕拉第奥桥拿了过来”也确有其道理)。可见霍尔在设计方面颇有潜力。更难得的是,他抄得冷静而克制,避繁就简,点到为止。同样是18世纪“新帕拉第奥主义”的实践家,其他“帕拉第奥桥”的建造者就比他有野心多了。

6

另一座“ 帕拉第奥桥”

图25 威尔特郡威尔顿庄园的帕拉第奥廊桥

图26 帕拉第奥设计的廊桥(威尼斯大运河上的里阿尔托桥)

此桥也在威尔特郡,位于威尔顿庄园(Wilton House),是座廊桥,五拱,中间一拱最大,靠岸的两拱次之,余下两拱最小;上有一座爱奥尼式凉廊,五开间,两端各有一个带拱廊和三角楣的方楼(图25)。拱顶石的铭文显示,此桥竣工于1737年,建造者是位石匠,但多数建筑历史学家认为设计者是庄园的主人彭布罗克伯爵九世(Henry Herbert,9th Earl of Pembroke)及其建筑合伙人罗杰·莫里斯(Roger Morris)。早在18世纪中叶,就有旅行家称此桥为“帕拉第奥桥”,大约是出于一种模糊的直观印象。确实,彭布罗克与莫里斯的设计灵感来自帕拉第奥1554年为威尼斯大运河的里阿尔托桥做的方案,当时甲方认为它华而不实,未予采纳,但帕拉第奥自己很喜欢这个设计,将它录入了《四书》(卷三第13章)(图26),称它“别具美感且与场所十分契合”。

把威尔顿的“帕拉第奥桥”与其原型稍作对比即可看出,彭布罗克与莫里斯仅是宽泛地参考了帕拉第奥的设计。但威尔顿桥跟帕拉第奥的联系并非偶然。在18世纪上半叶,彭布罗克算得上帕拉第奥遗产最杰出的捍卫者之一。一位16世纪的维琴察建筑师能以新颖独特的方式将古罗马建筑现代化,这令乔治时代早期的英国人由衷佩服。随着动荡的斯图亚特王朝结束,不列颠迎来一个崭新的汉诺威世纪,经济繁荣,政治稳定;对于彭布罗克这样的乡绅大地主和商业精英来说,帕拉第奥式建筑就不只是一种纯粹的美学品味,还代表一种根植于社会现实的抱负:通过创造性地运用重新发现的罗马建筑原理,让强大的理性秩序和均衡感渗透到整个社会生活中。

威尔顿桥就是个极好的例子。它的妙处尤其体现在对柱式的选择上——不沿用帕拉第奥廊桥的科林斯柱,而改用爱奥尼柱;它居于五种古典柱式体系的正中,调和了极简与极繁的装饰矛盾,均衡而稳定,对于一个在形式与理念上均追求完美的建筑来说再合适不过。如此看来,这座帕拉第奥式花园廊桥其实是个样式别致、意义复杂的本土设计。18世纪的旅行家形容它“精美绝伦,远近称誉”,实不为过。它的艺术原创性是毋庸置疑的。建成后不久,此桥就成了设计灵感之源,甚至是可以直接复制的样本。由它衍生了三个几乎一模一样的“帕拉第奥桥”,分别位于英格兰白金汉郡的斯托庄园(Stowe House)(图27),萨默塞特郡巴斯城外的风景园(Prior Park)(图28),和远在俄罗斯圣彼得堡南郊的沙皇村(Tsarskoye Selo)。在18世纪的英国,还没有哪个本土设计受到如此热烈的追捧。

图27 白金汉郡斯托庄园的帕拉第奥廊桥

图28 萨默塞特郡巴斯城外风景园的帕拉第奥廊桥

斯托海德离威尔顿很近,如果霍尔也把威尔顿桥复制过来,会是何种景观呢?优雅的爱奥尼式廊桥与它的水中倒影自是迷人,然而在斯托海德花园,桥的形象远不止一个孤芳自赏的那喀索斯,它与其他湖边建筑之间还有一种看与被看的微妙联系。况且,这座风景园与生俱来的诗意与画境(尽管伍德布里奇之后的学者对其做了过于复杂的图像解读)更接近避世的阿卡狄亚,在这种情境下,承载着入世理想的威尔顿桥会更像一个强势闯入者。——帕拉第奥式廊桥与希腊- 罗马式神庙并存,两种古典说着两套故事,神话史诗与当代政治互不相让,热衷图像阐释的学者们又大有文章可做了。就算抛开一切意义,纯享游园之乐,我们这些“凡俗人”也难免不对重复出现的古典装饰感到视觉疲劳。看来,威尔顿的“帕拉第奥桥”并不适合斯托海德。反之,斯托海德的“帕拉第奥桥”也无法移植到其他几个风景园中,因为它太“简单而朴素”,没有那几位庄园主想要的“意识形态”。

7

结语:返璞归真

霍尔二世想要的不过是一座简朴的石桥。他从帕拉第奥《四书》中取了最简的式样。这个“简”是对着“繁”来的。诚如著名艺术史家鲁道夫·维特科尔(Rudolf Wittkower)所言,18世纪“在很大程度上是一个风格复兴、甚至风格混乱的世纪”。晚期巴洛克、新帕拉第奥、新罗马、新希腊、新哥特悉数登场,互相牵绕,此消彼长。英国风景园乃“混乱”之写照,却又给人一种不可思议的审美愉悦。斯托海德花园的“混搭之美”尤其动人,可谓混而不乱;究其奥妙,“帕拉第奥桥”扮演了关键角色。它褪尽一切装饰与修辞,重返自然,仿佛在提醒人们:桥,本该如此。桥的功能与寓意在它身上体现得最完全:它建在“通往果园的小路上”,连接着此岸与彼岸,古典神庙和哥特风景,也连接着一个逝去的阿卡狄亚和当下的田园理想。

图29 斯托海德花园的帕拉第奥桥

这种连接感其实已暗含在克劳德《埃涅阿斯在提洛斯岛》一画中。学者们忙于在它和斯托海德花园之间建立图像联系,却忽略了画本身的线索:提洛斯国王指给埃涅阿斯看的是过去——阿波罗的出生,如奥维徳《变形记》中的情景,“在岛上,倚着棕榈树和橄榄树,她(阿波罗的母亲)生下了一对孪生兄妹” ;一箭之遥的万神庙则指着将来——埃涅阿斯历尽磨难建立的罗马。而连接着过去、现在和将来的恰是一座隐藏在暗影中的普通石桥,它所起的作用,无异于文艺复兴早期绘画中的“连续叙事”法。如果霍尔从这幅画里得了灵感,我想他最大的收获就是发现了桥的秘密,把它从暗处取出来,重新赋予它帕拉第奥式外观,摆在了花园的明处。从此,这座“帕拉第奥桥”成了斯托海德一道迷人的风景,也为18世纪英国“新帕拉第奥主义”留下一座简朴而隽永的纪念碑(图29)。

作者简介

刘晨,清华大学建筑学院特别研究员,博士,主要从事艺术史与建筑历史研究。

公众号图文有删节,完整阅读请参见《建筑史学刊》2021年第4期。版权所有,转载请注明出处。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

刘晨.返璞归真:斯托海德花园的“帕拉第奥桥”[J]//建筑史学刊,2021,2(4):89-99.

相关阅读

原标题:《学术丨刘晨:返璞归真:斯托海德花园的“帕拉第奥桥”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司