- +1

史诗之下,欧洲大陆是同一个阵营

我告诉你,我不愿意对你刀戈相向。

但我已经起誓,所以现在必须流血。

——珀希拉恩的鲁迪格《尼伯龙根之歌》第三十七次冒险

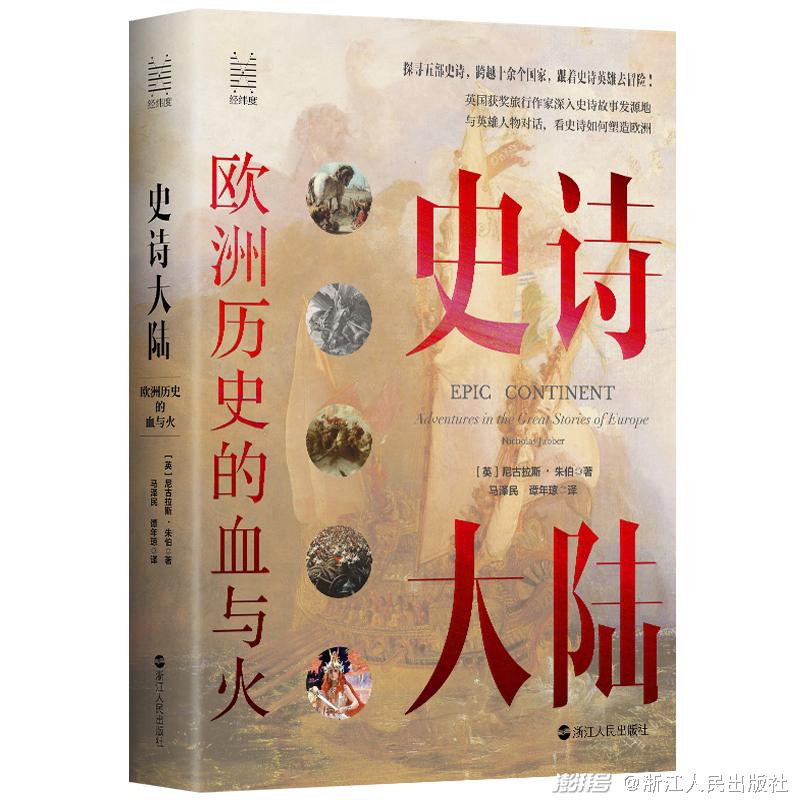

本文选自《史诗大陆:欧洲历史的血与火》,作者:[英] 尼古拉斯·朱伯,译者:马泽民 谭年琼,浙江人民出版社2022年2月出版

沿着多瑙河逆流而上,气候变得湿润多雨,雨滴落入河流,在泥泞的草地溅起水花,雨燕扑腾着翅膀在风雨中飞翔。此时,虽然已离开德国进入奥地利境内,但沿途风景和建筑几乎没什么变化。路上行人依然说着德语,口音与巴伐利亚方言十分接近——身处国境线的哪一边,似乎没什么区别。无论是在德国,还是在奥地利,男孩们都爱穿皮短裤,女孩们则偏好紧身连衣裙。从德国初入奥地利,唯一感受到明显不同的就是天气。德国巴伐利亚的天气温暖宜人,而此刻奥地利却乌云密布,鸟儿们正扇动翅膀紧张捕食。它们大张着嘴巴,仿佛要一口吞下太阳,嚼烂蓝天白云,徒留一片灰暗给全世界。

奥地利多瑙河,图源网络

帕绍段的多瑙河不过是一条涓涓细流,而当我在奥地利珀希拉恩走下火车,眼前的多瑙河瞬间从幼童变成了参天巨人。它咆哮着穿过瓦梭山谷,滋养出一片物产丰富、风景优美的沃土。这里遍布葡萄园和果园,以及高耸入云的古老城堡。

史诗往往与地理事实存在出入。但在这一地区,自然景观、地名与《尼伯龙根之歌》完全吻合。史诗中,对克琳希尔德出嫁前往阿提拉王宫的旅程,描写得十分精确。许多学者甚至认为,诗人曾亲身走过这条线路。正如旅行作家赫尔穆特·伯恩特(HelmutBerndt)所说,“《尼伯龙根之歌》堪称德国最早的旅游指南,比贝德克的旅行手册还要早大约600年”(贝德克是19世纪的德国出版商,他出版的《贝德克旅游指南》囊括欧洲各国的旅游线路)。我计划走小路徒步穿过“尼伯龙根省”,一直走到奥地利特赖斯毛尔,然后乘火车前往维也纳。

珀希拉恩是第一站。这是个小渔村,“边关伯爵”珀希拉恩的鲁迪格曾数次在这里招待来自勃艮第的客人。鲁迪格是匈奴王阿提拉的使者,受阿提拉之托,千里迢迢前往勃艮第,替匈奴王向克琳希尔德求婚。他圆满地完成了使命,但最终付出了生命的代价。在护送克琳希尔德前往阿提拉王宫的路上,鲁迪格曾命迎亲队伍短暂休憩。他们来到“一座宽阔的宫殿,宫殿金碧辉煌,装饰一新,多瑙河波光粼粼,在他们脚下缓缓流淌”。宫殿里还举办了一场精彩的骑术比赛,来取悦远方的客人。后来,克琳希尔德的兄弟们在前往匈奴王宫赴宴的路上,也曾在这里稍做休息,并受到鲁迪格及其家人的热情接待。克琳希尔德最小的弟弟吉斯尔赫,甚至娶了鲁迪格美丽迷人的女儿为妻。

我来到多瑙河边,见到了这对幸福的小夫妻。他们的金属雕像静静地矗立在多瑙河边,空中飘荡着悠扬的小夜曲。大雨倾盆而下,多少破坏了眼前的浪漫气氛;而在上游,哈根双手紧握长矛,一副沉思的模样,更符合阴郁的天气。

哈根像后面,种着许多橡树,彩旗飘扬。16张盾牌排列成弧形,每张盾牌上都绘有图案,代表从梅茨到维罗纳的16个城市。《尼伯龙根之歌》里,来自这些城市的骑士们齐聚匈奴王宫,庆祝克琳希尔德与阿提拉联姻。盾牌上的图案,既有沃尔姆斯的龙、帕绍的狼,也有维也纳的白十字,它们无一不在提醒着世人,这部德国史诗的故事触角遍及整个欧洲。但事实上,除了这16个城市,史诗还描写了来自丹麦的骑士和布伦希尔德远在冰岛的宫廷,克琳希尔德到达阿提拉王宫时,迎接她的队伍中有“希腊人、俄罗斯人……波兰人和瓦拉亨人……以及来自基辅王国的勇士”,这些场景将这部德国民族史诗的版图,扩展至更广泛的跨欧洲区域。

史诗中日耳曼民族与欧洲各部族的联盟,极易引起政治共鸣。一块纪念碑上,赞助人表达了“为欧洲和平思想做出贡献”的目标。《尼伯龙根之歌》以一种戏剧化的形式,将整个欧洲大陆纳入一个大的阵营,阵营中有效忠,有庇护,有誓言,也有礼尚往来。这是一个团结的欧洲,将各国各民族紧密联系在一起的,不是一种共同货币,而是一种共同的行为准则和伦理思想。但这些准则和思想,让欧洲团结在一起的同时,也将所有人一同卷入毁灭的漩涡。

///

史诗中,人人都赞同并遵循这种行为准则,并甘愿受其约束。但鲁迪格之死,无疑是其中最荒谬、最疯狂,也最有可能避免的。当克琳希尔德夫妇与勃艮第骑士在阿提拉王宫爆发冲突时,鲁迪格陷入了左右为难的境地:一方是远道而来的勃艮第骑士,他本应遵循热情友善的原则,对客人尽地主之谊;另一方则是王后克琳希尔德,自己曾宣誓为她效忠,本应为她排忧解难。他悲怆地说:“不管我支持哪一方,都是对另一方的背弃,我都难逃卑鄙无耻、背信弃义的名声——而如果我一方都不选,双方都将谴责我!”最终,他难逃匈奴王和王后克琳希尔德的君臣枷锁,心不甘情不愿地穿起战甲,将刀剑指向勃艮第客人。决战前,他主动把盾牌送给哈根(哈根的盾牌是鲁迪格妻子赠送的,已在打斗中损毁),然后向哈根及其勃艮第同伴扑去,“通过大量斩杀对手充分证明自己的强壮、勇敢和武器的精良”。故事最后,他被勃艮第勇士所杀。

试想一下,有奖拳击比赛中,双方一边挥舞拳头,一边向对方道歉!英雄一边向对方挥砍,一边嘶吼着赞扬对方并表示愧疚,“他们恸哭起来,任何写书人都无法描写出这令人心碎的痛苦”。场景有点搞笑,但他们还得继续鏖战。字里行间满溢着紧张与刺激,读者想笑,却怎么也笑不出来。鲁迪格被勃艮第勇士用自己赠予他的宝剑杀死后,人们号啕大哭。读者禁不住开始怀疑,勇士们为所谓的荣誉和道德,甘愿放弃生命,诗人对此大概是不赞同的吧?

规划行程时,我曾对为期一周的多瑙河之旅充满期待。想象自己轻松悠闲地在河边漫步,累了随便找个地方就可以露营,购买食物和日用品都十分方便。但事实证明,我真的是太会挑时间了!当时正值奥地利雨季,天空乌云密布,靴子里灌满雨水和泥浆。大雨倾盆而下,我不得不停下前进的脚步,躲到橡树和柳树下避雨,还得匆忙地用塑料袋把随身物品包起来。

在梅尔克镇,我曾睡在火车站外的长椅上,也曾路过一面刻着《尼伯龙根之歌》诗句的墙壁。诗句的内容是,克琳希尔德一行人经过梅尔克时,当地人用“华美的金色高脚杯,盛满美味的葡萄酒”招待他们。继续向前,来到瓦梭,雨水从黑松和角木树冠滴滴答答地落下,顺着小路一直流到阿格斯坦城堡,城堡潮湿的酒窖里,储藏着许多尼伯龙根模型。云雾缭绕,乌鸦出没的堡垒和荆棘环绕的扶壁若隐若现。德语单词“Nebel”的意思是“可能发生光怪陆离事情的云雾之地”,与“Nibelungen”(尼伯龙根)源自同一词根。

这段旅程中,我经常浑身湿漉漉的,很是烦躁。我一直在努力控制预算,从超市买东西吃,在户外露营。每当发现这部非凡史诗被滥用,都要在脑海里哀叹好长时间。我十分热爱《尼伯龙根之歌》,正如我热爱中世纪的德国文化。15年前,我研究传说中的祭祀王普雷斯特·约翰时,曾读过侠义浪漫故事《帕西瓦尔》(Parsival),并在接下来几年里深入了解这种古老文化。德国的中世纪文学故事,曾对欧洲人文主义的发展起了重要的推动作用,但现在却被一帮不怀好意之徒肆意滥用,对此,我深感痛心。每每想到这一点,或在路上偶遇德国选择党的极右翼分子时,我都有一种深深的厌世情绪(德语中称为Weltschmerz)。

///

有时候,你甚至很难弄清,自己到底为什么沮丧。是考虑了太多国家大事,过于忧国忧民,还是因为个人的鸡毛蒜皮?是想家了,还是仅仅因为天气潮湿多雨,破坏了心情,抑或这些问题唤起你灵魂深处的脆弱无助感?除了血腥屠杀的暴力场面,《尼伯龙根之歌》也对人类的悲伤情感进行了细致入微的描写,这常常让我陷入深思。

当鲁迪格受阿提拉委派来到沃尔姆斯,克琳希尔德仍是一名“沉浸在悲伤之中的女士”,一有风吹草动就陷入哀思不可自拔。她说,“那个男人的离去,让我饱受折磨,我再也不可能得到快乐了”。在嫁给阿提拉并为他生育了一个孩子以后,这种痛苦仍在不停地啃噬她,令她日夜不得安生。勃艮第骑士们来到阿提拉的宫廷参加宴会时,阿提拉的随从维罗纳的迪特利希警告他们说:“每天清晨,都听到王后在哭泣和哀叹,悲伤欲绝。”悲痛使克琳希尔德面目全非,从一只人畜无害的小白兔,变成铁石心肠的刽子手。最后一战中,即使关系最亲密的弟弟吉斯尔赫向她请求宽恕,她也冷酷地拒绝了:“我不会为任何人心软!”

这就是悲伤情绪无限放大的后果。克琳希尔德任由自己被悲伤情绪主宰,为报夫仇,甚至不惜以众多的生命为代价。丹麦哲学家瑟伦·克尔凯加尔(SørenKierkegaard)曾写道:“悲伤是我的城堡,没有什么可以摧毁它。我从悲伤出发,飞到现实中,抓住猎物。”悲伤,是一种癌变的情感,或早或晚,或大或小,没人可以幸免。然而,读着克琳希尔德的哀歌,我不禁对她心生同情,尽管她的悲伤曾让无数英勇骑士付出生命的代价。把我们内心最深处的情感,以一种戏剧化的形式表现出来,这不正是史诗的力量吗?

父亲去世后,急欲向别人展现坚强的我,一度不敢提及此事。我心里十分愧疚,自己的错误决定让我没能在父亲最需要我的时候陪在他身边。我觉得自己没有权利悲伤。所以我默默地咽下泪水,一声不吭,佯装坚强。直到很久以后,我才意识到这种悲伤情感对自己造成的伤害。现在,读到克琳希尔德情感失控的篇章,我竟然有一种奇怪的、欣慰的宣泄感。她任由自己陷入悲伤情绪,任由它完全控制自己,最终生长裂变成一股足以摧毁世界的力量。悲伤的力量,在这部非凡史诗中展现得淋漓尽致。

乌黑的云朵在天空徘徊,宣泄着愤怒,宛如一群浑身漆黑、脾气暴躁的恶龙,只是它们喷出的不是火,而是雨。我浑身都已经湿透,后来终于遇到一队采杏人,他们邀请我搭乘他们的小货车,一起去克雷姆斯镇。雨终于停了,太阳露出了笑脸,阳光洒满公园。我从当地一家超市里买了一些面包和饼干,找了个地方坐下来开始进食。

我坐的地方,是19世纪陆军元帅赫尔穆特·施密特纪念碑的壁架。我脱下湿透的袜子,放在基座上晾晒。说话声和烟味从纪念碑另一侧传来,口音中可以听出阿拉伯语的声门停顿和快速喉音。我犹豫一会儿,还是探过头和对方搭讪,并做了自我介绍。

“我们的文件不齐,”其中一名叫穆萨的男子用拳头击着手掌,模仿边境公章,“在维也纳,他们问的问题太多了!”

他们来自摩洛哥,乘船从利比亚出发,到达距意大利兰佩杜萨岛不远的海域,以便意大利海岸警卫队可以发现他们,并把他们接走。但是这样他们的护照就盖上了意大利政府的公章,这就意味着,他们不能再去别的国家。根据《都柏林公约》,难民必须在到达的第一个国家寻求政治庇护。一旦他们被奥地利政府发现,穆萨很可能被驱逐出境。

“我想,找工作很难吧?”我问道。穆萨咬牙切齿地说:“这就是我们离开摩洛哥的原因。如果你没有人脉,根本就找不到什么工作。我们曾经认为,到欧洲就会有出路。”

“你知道我有多少文凭吗?”他的朋友说,“四个!我有开罗爱兹哈尔大学的文凭,受过工程师训练,还可以做理发师。但我依然找不到工作!”

他把烟灰轻轻弹到小路上,过了一会儿,又点燃另外一支。我拿出面包,他们拿出橄榄罐,互相分享食物,把橄榄酱摊在皮塔面包片上。太阳落山的时候,我的衣服已经干得差不多了,我把它们取下来装回包里,恢复了施密特元帅雕像的尊严。纪念碑底座不是睡觉的好地方,好在雨已经停了,我可以去其他地方度过这一晚。冷杉树间隐隐传来香烟的火光,看来在这里过夜的人不少。

阅读《尼伯龙根之歌》,你会认为勇敢的骑士只要有一把锋利的宝剑、一些现金以及不错的人脉,就可以想去哪里去哪里。但实际上,同现代社会一样,中世纪骑士也受到国界的限制。哈根去匈奴,需要穿过多瑙河对岸的一个国家。当他试图横渡多瑙河时,守卫边境的船夫拒绝摆渡他。船夫用撑船的木篙袭击哈根,哈根瞬间被激怒,挥剑砍下船夫的头颅。这并不意味着哈根反对设立边界。他曾在珀希拉恩附近遇到一名骑士,给了对方六个红金手镯,并称赞他是“一名无所畏惧的战士,独自守卫着边境,独自面对孤独”。同样地,齐格弗里德也曾经因为守卫他城堡的勇猛巨人尽职尽责而深感欣慰。他就像现代社会匿名探店的连锁店老板一样,刻意隐瞒自己的真实身份。史诗写道:“守门人非常强悍,齐格弗里德都有点害怕被对方杀死。因此,守门人深得主人的喜爱。”

这是一片暴力的土地,守卫它的士兵比暴徒好不了多少。现在,很多人都喜欢把欧洲看作一片统一的大陆,这里没有国界——至少申根区是这样的,没有边界,没有守卫,人们可以自由通行。但这个美好的假象,已被难民危机摧毁。从难民口中,我听到许多令人十分不安的事。在边界附近,咄咄逼人的警卫给他们戴上手铐,让嗅探犬追赶他们,还把他们关在栅栏里并喷撒胡椒粉。更令人震惊的是,匈牙利和奥地利已经树立起边界围栏,民粹主义政客大放厥词,宣扬孤立主义言论。“欧洲堡垒”(建设一个抵制全球化压力的欧盟,而不是向世界经济开放门户)真的可以解决问题吗?难道就没有更好的办法来应对难民危机吗?这是欧盟介入的最佳时机吗?我所看到的,只有不断树起来的活动吊桥、铁丝网,公投和尘嚣甚上的民粹主义。仿佛只要你家围墙修得够高,隔壁邻居家的大火就不会烧到你家来。

///

“欧洲变化得太快了。”本次旅程中,我经常听到有人这样说。但欧洲不是一直都在变化吗?从《奥德赛》中不断兴起的希腊城邦,到《罗兰之歌》超级国家的建立,到《尼伯龙根之歌》中僵化旧制度的自我毁灭,史诗本身记录的不也正是变化吗?

我想起几年前的撒哈拉沙漠旅行,想起在那里听到的令人心碎的故事,游牧民族失去所有的牲畜,城市居民陷入极度贫困。和往常一样,又回到那个我曾无数次提出的老问题:如果我处在他们的位置,我会怎么做?难道我不会想方设法逃离苦难,前往那些所谓的富足之地吗?

车辆轰鸣着穿过多瑙河上的桥梁;山顶上露出哥特威格修道院的美丽身影,每个角落都有一座圆顶;果园里的葡萄藤长得非常茂密,将道路笼罩在中间。乌云散了,大部分时间都是晴天,但走到特赖斯毛尔郊区时,大雨又突然而至。我很快就全身湿透,匆忙走进邻近村落,在一个车库屋檐下避雨。车库里停着两辆宝马车,车身干净光亮,引擎盖映照出我狼狈的身影,像一个不停地往地上滴水的拖把。为什么还这么多雨?已经是7月下旬了!最后一次暴雨时,我冲进一家餐厅,歇了口气,换下湿透的衣服,喝了一杯德国啤酒。雨仍然下得很大,透过窗户,中世纪的墙壁宛如壮观的水族馆背景。

“这该死的天气!”一名保龄球运动员坐过来和我聊了会儿天,请我喝了杯杜松子酒。他和伙伴们一起唱完队歌,然后他们一起消失在雨夜中。看着他们离开,我心中有点失落,希望他们能再多陪我一会儿。但此时已是深夜,酒吧即将打烊,我也必须尽快离开。我四处寻找露营点,最终锁定一栋公寓楼后面的门廊,那里的大垃圾桶后面有一片足够大的干燥空间,可以把睡袋铺开。没有比这更合适的露营地了,我躺下来,在手机上设好闹钟,以便在早上有人出来扔垃圾前打包走人。

特赖斯毛尔的街道沿袭了古罗马城堡的轮廓,有着1700年历史的罗马塔,历经岁月变迁,静静地立在那里。它是一座泥堡,距离我露营的地方只有几码的距离。泥堡顶部是一座中世纪塔楼,上面画着《尼伯龙根之歌》中的场景。这幅壁画绘于1933年,展示了鲁迪格与克琳希尔德前往匈奴王宫的场景。画中鲁迪格头戴金色饰角的头盔,蓄着庄重的胡须,正转头与克琳希尔德说话;克琳希尔德与鲁迪格并肩骑行,她披着金色斗篷,长长的发辫隐没在斗篷中。史诗中,这座城堡以寥寥数笔带过——一座属于阿提拉的壮丽城堡,是克琳希尔德在前往新家路上短暂停留并慷慨施舍的众多地方之一。但对于一个小镇来说,能够出现在这样一部宏伟史诗中,已经是非常值得庆祝的大事了。

从特赖斯毛尔往东50英里,是著名的中欧国家奥地利的首都维也纳,那是我的下一站目的地。我从特赖斯毛尔的罗马塔下匆匆经过,向头顶的克琳希尔德和鲁迪格雕像挥手致意,然后继续朝火车站走去。车厢里除了我空无一人,窗外的田野白茫茫一片,到处都是水,除了被雨水打湿的造型奇特的稻草人之外,田里不见任何人影。这是一片平坦的冲积平原,盛产蔬菜。随着列车的前进,慢慢地,田园风光变成了果园,塔楼和穹顶遮挡了墙板和天桥。我走下火车,上了一辆前往卡尔广场的地铁。我路过一座音乐公厕,里面正在播放莫扎特的歌剧,掩盖了人方便时的声响;还看到一名街头艺人拿着一把卷起的中提琴,弹奏着《蓝色多瑙河》。再明显不过了,我已经到了维也纳!

相关阅读

《史诗大陆:欧洲历史的血与火》

作者:[英] 尼古拉斯·朱伯

译者:马泽民 谭年琼

浙江人民出版社2022年2月出版

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司