- +1

孙海鹏评《大阵尺牍》|从细节处向近代史的真相靠近

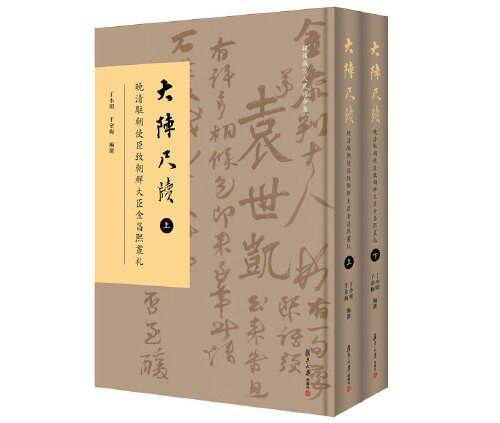

《大阵尺牍》,丁小明、千金梅编撰,复旦大学出版社2021年5月出版,820页,1980.00元

在近代东亚历史研究领域,“壬午军变”犹如一条导火索,引起了后来一系列重要历史事件,并由此开始构筑近代东亚历史的特殊性与复杂性。对一般读者来说,“壬午军变”的表述可以简单归结为清朝政府派遣丁汝昌率军平息了朝鲜李朝时期的一场叛乱。相关论文和研究著作也是在习见文献的基础上有限度地展开对动机、过程及结果的讨论。不可否认,这些研究对重新理解“壬午军变”起到了积极的作用,然而,在更为深入地重新认识或者解读习见文献的同时,寻找新的文献,并从中发掘更为重要的历史细节,尽可能地靠近历史事件的真相,从而使得对“壬午军变”的研究向纵深处发展,这对近代东亚外交、军事、政治、经济、文化等问题的研究无疑是非常有意义的。丁小明、千金梅编撰的《大阵尺牍:晚清驻朝使臣致朝鲜大臣金昌熙丛札》(以下称《大阵》)一书的出版,提供了十分珍贵的文献,对继续深入研究“壬午军变”起到了重要的参考作用。

1882年7月,朝鲜李朝发生“壬午军变”,清廷迅速派遣由吴长庆率领的“庆军”赴朝平叛。在此期间,包括吴长庆本人在内,“庆军”幕府中的主要成员张謇、朱铭盘、林葵、周家禄、袁世凯、李延祜、邱心坦、张詧等人与朝鲜迎接官金昌熙展开了密切的交往。《大阵》就是由“庆军”幕府诸文员与金昌熙之间的往来信札、唱和诗文、笔谈实录、名刺等所构成的专题写本文献。

《大阵》共计收录三十人的近三百通信札,直接涉及的历史人物包括吴长庆、袁世凯、张謇、朱铭盘等多人,间接涉及的清廷与朝鲜李朝的人物更多。虽然人物关系复杂,却紧密地围绕着朝鲜重臣金昌熙这一核心人物和“壬午军变”这一单一历史事件。这批专题写本文献呈现出多角度集中表述的特点。

《大阵》编撰者之一丁小明从2011年开始关注与“壬午军变”有关联的文献,并在此基础上开始了既“动脚”寻找,又“动手”整理的艰辛过程。《大阵》中近三百件各类写本文献分别收藏于中国私人藏家和韩国首尔大学、奎章阁三处不同的地方,为此,丁小明与韩国学者千金梅合作,开启了追踪之旅。

2014年,丁小明《〈谭屑〉拾馀》一书出版,这是以金昌熙所著《谭屑》一书为核心的研究著作,所谓“拾馀”,是在金氏著作中钩沉与“庆军”幕府诸文员有所关联的史料,其中包括了吴长庆、张謇、朱铭盘、周家禄、林葵、袁世凯等人为《谭屑》所做的序言写本文献。2016年,丁小明与千金梅获得韩国首尔大学、奎章阁授权,开始整理全部《大阵》写本文献。2019年,丁小明、柳和城《新见近现代名贤尺牍五种》出版,其中包括了由丁小明整理的《晚清驻朝鲜使臣致朝鲜大臣金昌熙尺牍》。这两部书的出版,可以视为《大阵》一书的前奏。

长久以来,文献的“合璧”一直是学人的梦想,为了完成这个梦想,许多学人筚路蓝缕,有时要在几代学人的努力下才得以实现。只有在尽可能大的范围之内将所需要的文献“延津剑合”,然后再尽其所能地搜罗更多文献,才能最终“为我所用”。就这一点来说,丁小明是很幸运的学人,他在《大阵》前言中表达了自己的初衷:“《大阵尺牍》的陆续发现与拼合出版的‘团圆’的结局彻底解决过去这一文献分散二国三地而给学术研究带来诸多不便的状态,这一‘团圆’的结局既是当下近代东亚关系文献整理中的最新进展,也必将推动以‘壬午军变’为中心的中朝关系研究,当然也会为东亚研究中的史料探寻提供新的进路与启示。”在“壬午军变”一百三十多年之后,丁小明历时六年,跨越两国三地,终于将这批珍贵的写本文献“合璧”,他对珍稀文献的执着钟爱与准确的学术研判,令人钦佩。

《大阵》是在现有文献之外新发现的文献。据笔者粗略统计,《大阵》一书中张謇的三十余件信札为《张謇全集》所未收,袁世凯的二十余件信札亦未见诸《袁世凯全集》中。应当说,如此大体量的张謇、袁世凯的新文献的发现,是近年来晚清文献上的重要收获。之所以说这批新发现的文献重要,一者是因为文献的作者是张謇、袁世凯这样在中国近代史有着重大影响历史人物,再者,这批文献忠实记录了诸如朱铭盘、周家禄、李延祜、张詧等中下层文士在重要历史节点与金昌熙的交往过程。他们在亲历历史的同时,也创造着历史,同时还在记录着历史。也正因为这批新文献关涉“壬午军变”前前后后诸多人事变迁的历史细节,为一百四十年后的我们重新观察、还原张謇、袁世凯以及包括其他文士在内的历史群体形象提供了第一手文献资料,甚至也为庆军在“壬午军变”以及近亚近代历史舞台的具体活动与作用提供了最直接、细致的第一手新材料。

解读文献的形式并不是单一的,更多是从不同层面对已有文献(或者说是习见文献)解读和类比之后,分角度、多层面地得出结论。必须先拥有丰富且有意义的文献,进而系统且准确地解读,以历史的眼光研判已经拥有的文献的历史价值。

最近二十年以来,对日记、信札等类写本文献的研究呈现出前所未有的热度,研究者期望从此类文献中获取更多的历史信息,并且能够弥补习见文献的不足之处,从而为无限“靠近”或者“还原”历史真相提供可能性。

《大阵》一书从结构上分为“正编”和“附录”两部分。其中附录十一篇文献,包括金昌熙《自传》《行状》和《谭屑》,对了解金昌熙其人其事起到了参考作用,更为重要的是还收录了其所撰写的《东庙迎接录》以及其为张謇《朝鲜善后六策》、李延祜《朝鲜善后八议》所做的补论等内容。如果说《大阵》“正编”部分是对原始写本文献的整理,那么,“附录”部分则是原始写本的参考文献,二者存在着极为密切的逻辑联系,可以说,从文献的延展性角度理解,二者互为补充。“附录”部分的收录,也为写本文献,诸如日记、信札、照片等文献整理提供了新的范例。

以往在对“壬午军变”的研究中,金昌熙《东庙迎接录》一直作为重点文献的面目出现。如果考察金昌熙其人所处的时代及身份,《东庙迎接录》具有单面性和主观性的特点,只能作为系列文献中的一部分参考使用。《大阵》一书中所收录的袁世凯、张謇、李延祜三人的写本文献恰好与《东庙迎接录》中的内容相吻合,在两部文献“对读互证”过程中,金昌熙与袁、张、李三人基于国家利益之上的交往的诸多微妙细节得以一一彰显。

《大阵》一书中的写本文献给专注于近代东亚历史的研究者提供了一条新的路径,这就是依据新近发现的文献展开研究,旨在拓展近代东亚历史研究领域,重新理解并讨论以往的结论。

1882年朝鲜起义

对“壬午军变”的研究视角,不能局限于以金昌熙为代表的李朝重臣方面,还应当从清廷的应对处理以及此后所发生的一系列善后事宜的角度进行研究。这正是《大阵》一书“合璧”写本文献的意义所在。以袁世凯研究为例。袁世凯早期形象的确立与金昌熙《东庙迎接录》的记录不无关系。同样,作为“壬午军变”亲历者的张謇、张詧、朱铭盘对袁世凯在“壬午兵变”过程中的形象给出了并不一样的答案,由张氏兄弟等人得出的结论持续影响到了当代。当然,在当时的影响更大,包括张佩纶后来在《涧于日记》中对袁世凯的评价,与张謇持同样的否定态度,这代表着当时清朝内部高级官僚体系中的人士对袁世凯的评价。

《大阵》中收录的袁世凯写本文献中涉及制备军事设施、撰写《谭屑》序言和人情往来等三个方面的内容,这些内容在《袁世凯全集》中均无著录。《大阵》呈现出了一个具体而微的袁世凯形象。在致金昌熙的一通信札的结尾处,袁世凯说:“凡公事已发下,总须求实,不可含糊,鄙人每抱‘认真’二字做去。”诸如此类的记录,在《大阵》一书中尚有许多值得深入探讨的地方。丁小明认为,这批袁世凯写本文献的意义在于“还原了袁世凯驻朝期间军事思想的原貌,也为我们提供袁世凯为朝鲜编练亲军的第一手资料,极大地丰富袁世凯在朝期间军政活动的历史记载”。

袁世凯第一次登上历史舞台的事件即是“壬午军变”,他从此正式进入李鸿章的视野范围之内。而对袁世凯在这一历史事件中的研究,则需要更多相关的文献串联。《袁世凯全集》收录了其在此期间的数通家书,其中涉及在朝之事极为有限。袁世凯的发迹离不开其四叔袁保龄的持续提携,所以袁世凯说:“吾兄弟皆四叔父大人声光所致有今日也。”在袁保龄《阁学公集》中收录了致袁世凯的数通信札,其中涉及与“壬午军变”相关的诸多密议之事。故此,将《大阵》、金昌熙《东庙迎接录》、金允植《领选日记》以及袁保龄与周馥、丁汝昌之间的信札,张佩纶与陈宝琛之间的信札,还有袁保龄与袁世凯之间的家书互相串联,可以将“壬午军变”前后袁世凯的思想状况和行止勾勒得更为清晰。这也是《大阵》整理者丁小明主张的“对文献的整理、对读、拼合与互证的过程,也是学术研究中逐渐逼近甚至还原历史事实的过程”。

在“壬午军变”事件的后期,有两个问题值得再研究。一个是大院君李昰应如何回朝的问题,另一个则是吴长庆“庆军”撤防的安排问题。而这两个问题在《大阵》之中均有涉及。特别是第二个问题,涉及“庆军”何时以何种理由撤防,撤防到何地,留防几营,由何人统领等,均在《大阵》中有所体现。朱铭盘在信札中对金昌熙所关心的撤防问题给以解答,“金州之说诚有之,尚未奉府主之书。一切姑未定也,承问敬复。至撤留之处,闻去半存半,其留者为副、后、左三营云云。容面时再陈”。同样,张詧也在信札中透露了与“庆军”撤防有关的信息,“老帅移节之传容或有之,未经奉有确音,终虑不实,固不敢吠影随声也。十日之间,或则有信,迩时再当奉闻”。这证明,吴长庆对撤防之事并没有直接给出准确的时间表,此间背后的博弈问题也自然逐渐浮出水面。其幕府中的文员进行了各种揣测,同样,金昌熙也在多方打探与撤防有关的消息。这些信札的字里行间也为李鸿章、马建中与吴长庆、张謇等人的矛盾激化埋下了伏笔,如果将《大阵》的相关内容与李鸿章、张佩纶、袁保龄、周馥等人的信札参照阅读,庶几可以还原更多历史细节。

当很多研究者的目光投向张謇、袁世凯的时候,作为同样参与到“壬午军变”事件中的朱铭盘等人同样值得再研究。例如,朱铭盘在信札中记录了一个细节:“(前略)初一日自马山启轮,至成山舟触,濒沉而获济,亦天幸也。筱帅病体甚重,医者尚无把握,如何。金州瘠土甚于东邦,非可乐处,惟当安过耳。”这一内容在此前所见文献中未有披露,在朝时吴长庆已经重病在身,载着他撤防至金州的船只竟然在成山险些沉没,所幸被及时救助才得以安全开航。

《大阵》中收录了一通朱铭盘致金昌熙的信札。节录部分内容:“石菱护军仁兄大人阁下:别来上一函,不承惠答,怅怅无已。吴帅去后,宾客雨散。即欲求从前一日之乐而不可得。足下当复念到此耶?顷与季翁同回里。上海多有贵邦人士,然皆非吾辈可与谈者,故无从问足下消息。……弟在上海住一二日即回里,此后地角天涯,吾与足下不知何时相见。”《张謇日记》中记录了在光绪十年七月十一日,张謇与邱心坦、朱铭盘从金州出发,一同到大连湾登船,中午十分上船,直到申科才开行。第二天丑刻抵达烟台。十五日,从烟台乘坐“新南升”号赴上海,申刻启航,直到十七日的申科才抵达上海,下榻在泰安客栈。张謇在日记中没有记录和他一同到上海的人。而在二十三日的日记中有“曼君(寄帽)”的记录,应是朱铭盘的帽子遗落在张謇处。在《大阵》中收录的朱铭盘信札中明确记录了“顷与季翁同回里”“弟在上海住一二日即回里”。《张謇日记》中记录了十八、十九两日在上海,二十日到吴淞口乘船“半夜启行”。由此可知,朱铭盘与张謇自大连湾乘船到烟台,然后又同船到上海,在上海分别回故乡。朱铭盘此信札的落款时间是“十八日”,由此可知,致金昌熙的此信札写于光绪十年七月十八日,地点是上海泰安客栈。这通信札是吴长庆病逝于金州之后,幕府宾客四散,而张謇、朱铭盘等人料理完吴长庆丧事之后乘船南返。这很可能是朱铭盘写给金昌熙的最后一封信。

将《大阵》中涉及朱铭盘的写本文献单独整理出来,重新排序,加以诠释,可以补充《桂之华轩遗集》中《曼君先生纪年录》的失载内容。朱铭盘《桂之华轩遗集》中没有收录信札,所以,《大阵》所收录的由朱铭盘书写的这一部分文献弥足珍贵。

日本公使馆官员乘船逃走

另外,金昌熙与“庆军”幕府中的诸员时有唱和,能诗者如张謇、朱铭盘、周家禄等人。这些唱和之诗作为习见文献在《张謇全集》《桂之华轩遗集》《寿恺堂集》中均有著录。如果用“以诗证史”的方法再去探讨这些唱和之作,我们会发现,这些诗作的大时代背景是很明确的,毋庸讨论。而在诗作的细节处,我们会觉得缺少有效的文献来支撑继续“解读”并且“证明”历史。《大阵》一书中张謇、朱铭盘、周家禄与金昌熙关于唱和诗作的细节讨论,为研究者提供了有价值的文献资料。

周家禄向以能诗著名,在其致金昌熙的信札中有:“(前略)诗中颇涉时事,托于言者无罪之义,想亦大雅所亮也。”“拙诗四章中涉时事,原托于言者无罪之义,所见所闻均皆确凿,并无不根之谈,亦无不衬实之引喻。既承责言,作为罢论,留以俟天下万世之公议可也。”周家禄信札中的这些语句绵里藏针,丝毫没有退让的意思。从中不难窥见周家禄与金昌熙为讨论诗作的内容以及相关语意的表述而产生的不愉快。在《大阵》附录中有“《寿恺堂集》涉韩文献辑录”,收录了周家禄《朝鲜乐府》《将发朝鲜留别东士大夫四首》《书朝鲜留别诗卷后》等诗文。目的在于让研究者将本书所收录写本文献与相关文献对读并研究考证,进一步深入近代东亚历史背景下“壬午军变”这一事件的前因后果。

需要提及的是,在《大阵》一书中,少数信札中钤有书者印章,如吴长庆的白文方印“吴氏小轩”、朱铭盘的朱文方印“曼君”和朱文半通印“曼君”、周家禄朱文圆印“周”、朱文方印“彦升”和白文方印“家禄长寿”、李延祜朱文方印“翰臣”和白文扁方印“铁汉”等,这些印章为鉴定印章使用者的其他信札提供了宝贵的资料。

近代东北亚历史进程呈现出多元化和曲折性特点,在以往文献发掘和利用方面存在着很多局限性。例如,研究者习惯于将目标锁定在几个重要人物身上,如对李鸿章、袁世凯、李熙、闵妃、大院君等人的研究,往往忽略了对中层官僚以及低层幕府的研究,这就不能达到见微知著的目的。《大阵》的编撰者之一丁小明恰恰将文献的稀缺性和文献的辑佚有机融为一体,在宏阔的历史背景之下汇总文献史料,给未来的研究者提供了多重研究可能,其中就有通过不同视角对同一历史事件展开多方位讨论的可能性,这无疑是文献使用者的极大福音,就此来说,张謇、朱铭盘、周家禄、李延祜等人与金昌熙的交往、唱和等均具有不可替代的作用。《大阵》一书成为近年文献发掘和整理的范本,为东北亚未来相关文献的发掘和整理开辟了新的路径。总之,《大阵》所蕴藏的文献价值尚待更多的学人进行探寻发掘。因为这批文献的出现,学术界对“壬午军变”有了更为准确具体的认识,弥补了东亚近代史研究中的缺憾之处。《大阵》可以视之为“壬午军变”研究的新起点,由此而引发的一系列研究,势必会产生更为重要的意义。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司