- +125

粤人论学:陈垣与东塾学派后学汪宗衍的交谊

十余年前,桑兵先生曾言:“岭南虽出学者却不养学问,粤籍学人往往只能做北学的干将……南学之于岭南只能言籍贯而不能讲居处。”民国以降,粤籍学人多是北上以后方能名动学林,与江淮皖浙学者一争雄长。以岭南为限定的南学翘楚也多是籍贯出自广东的学人文士,而非居住在广东,最典型的当属被称为“史学二陈”之一的陈垣先生。陈先生祖籍广东新会,在粤三十余年于学界声名不彰,三十四岁后定居北京学问始有大成,以“古教四考”誉满京华。而广东本地的学术流派当属执掌学海堂与菊坡精舍数十载的大儒陈澧(字兰甫,号东塾)所开创的东塾学派最具影响力,陈垣与东塾一脉后学的交往十分密切,论学往来书鸿不辍,其中联系最多的则是岭南番禺汪氏一族。

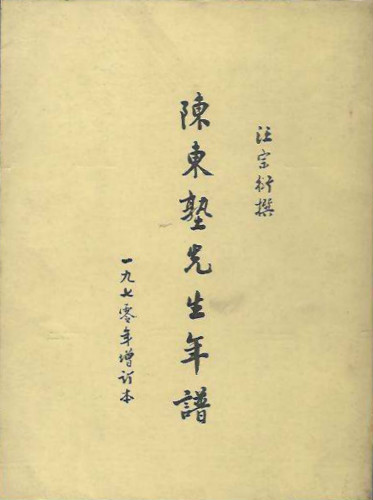

汪氏一族在近代的政治史与学术史上颇具分量,最广为人知的是汪兆铭,他早岁北上刺王为革命元勋,壮年以中山继承人为民党领袖,暮岁投敌降日而举国攻讦。汪兆铭以外,其长兄汪兆镛以及汪兆镛六子汪宗衍俱为近代广东地区学术文化方面的重要人物。陈智超先生编《陈垣来往书信集》(以下简称《书信集》),收录与陈垣有书信往来的汪氏一族兄弟叔侄五人:汪兆镛6通,汪祖泽(汪兆镛长子)2通,汪希文(汪兆镛五子)8通,汪宗衍191通,汪兆铭1通。陈垣和汪宗衍的往来书信数量在全书中仅次于他和三子陈约的217通,多于长子陈乐素的104通,可见两人关系非比寻常。而且两人通信时间从1933年直到1969年,长达三十余年,从中足可管窥陈、汪两人的治学门径乃至近世粤学的学术动向。过去已有学者谈及两人论学往来的情况,比如牛润珍的《陈垣学术思想评传》和张荣芳、曾庆瑛的《陈垣》,但惜乎着墨不多,仍有进一步的探讨空间。然而笔者亦自知学力有限,无力对两人的信函中谈及的学术问题做全面论述,因此仅就汪宗衍在修改《陈东塾先生年谱》(以下简称《东塾年谱》)的过程中和陈垣往复讨论的问题作简单梳理。

南下订交

汪氏一门家学渊源,汪兆镛年幼即从其父求学“随山馆”,后又入陈澧门墙,成为学海堂专课生,得东塾亲传,“生平于学无所不窥,尤淹贯于史部,邃深于金石……是陈澧弟子中的一位突出人物”。在这样的家学熏陶下,汪宗衍少年便以乙部之学自期,二十岁时他读到梁启超在杂志上的文章,“谓初学历史写作,宜先编辑一二家年谱,以为练习驾驭史料之方法”。(梁启超此言对汪宗衍可谓影响至深,纵览汪宗衍一生,传世作品中所撰年谱颇多,除《陈东塾先生年谱》外,尚有《明末天然和尚年谱》、《清顾千里先生广圻年谱》、《明末剩人和尚年谱》等)由于家中“藏先生(陈澧)著述文物独多”,所以汪宗衍开始着手为陈澧撰写年谱,次年初稿乃成,刊于1929年《中山大学语言历史研究所周刊》的第92、93期的合刊上。

1933年夏天陈垣南下返粤省亲,前往拜会汪兆镛,二人互赠书画手卷,汪兆镛赠给陈垣的包括陈澧手书的扇面,以及汪兆镛本人搜辑刊刻的《东塾先生诗》一卷(《书信集》,471页)。鉴于过去的《东塾类稿》版本不一且多有文章未收,汪兆镛希望重新整理刊刻《东塾集》并征询陈垣意见,恰巧此时的汪宗衍正在增订修改《陈东塾先生年谱》,汪兆镛便命六子将此书一并寄与陈垣(《书信集》,473页)。自此陈垣与汪宗衍开始正式通信,并建立起了贯穿彼此后半生的学术交谊。

汪宗衍后来在陈垣去世后追述这段过往称:“1933年夏,援老回粤,时衍方增订旧作陈东塾先生年谱,持以就正,语及新收东塾复戴子高书墨迹,适衍自陈氏后人假得子高与东塾书原本,出以相视,援老大喜,欲为双璧之合而未果,乃将戴书抄寄,遂有《戴子高遗文与年岁》之作。自是四十年来书简往还不辍。”两人订交之始源自《东塾年谱》,陈垣当时新近收藏了陈澧回复戴望的信函原件,恰巧汪宗衍手中也持有从陈澧后人处借来的戴望寄给陈澧的原函,于是一拍即合,两函遂成全璧。

《陈垣来往书信集》中所收的第一封陈垣寄给汪宗衍的书信,落款时间为1933年11月20日,彼时陈垣已北上回京,但心中仍挂念岭南的“东塾”相关物事:“东塾年谱资料,想已入览,但未必能出兄所搜集范围,甚以无补高深为愧”。(《书信集》,479页)时人论学谦逊远逾今人想象,陈垣以成名已久的学界前辈身份,为二十余岁的青年汪宗衍搜罗资料寄去,尚称“无补高深为愧”。

汪宗衍在回函中称自己所撰的《东塾年谱》由于“昔岁友人编刊历史语言研究所周刊”,所以“曾以付印”,但是“其中颇多错误,今已增订过半。今夏匆匆未暇清稿,遂以初稿印本奉呈……体例应如何更改,尚望不吝指导,至为盼祷”, 又感激陈垣所寄相关资料均极为重要,并请陈垣代为抄录彼处的《东塾类稿》目录,与自己见到的残本作一比勘补充。(《书信集》,480页)

作为东塾一脉的直系后学,汪宗衍深知东塾门人内部的诸多隐秘,亦颇值得后人关注,如他曾对陈垣言:“大约东塾弟子分为二派,一派是陈庆笙(树镛)、梁节庵(鼎芬)辈,一派是廖泽群(廷相)、陶春海(福祥)辈。廖、陶颇不以陈、梁为然……”。 (《书信集》,483页)

往来考释

陈垣曾于偶然间见到梁鼎芬在光绪十二年刊刻的八卷本《东塾集》,“有文数篇为六卷本所无”,遂提醒汪宗衍注意。到了1934年4月初,汪宗衍觉得修订本的《东塾年谱》可以“聊作一小结束,并就正于同人”,于是邮给陈垣,“敬祈诲正”,并将“东塾遗诗十二叶(页),夹于年谱内”。(《书信集》,483页)陈垣接到书后,称修订本的《东塾年谱》“搜辑之勤,至可钦佩”,但又询问谱中所载“东塾友人有号小溪者,是何许人”。(《书信集》,484页)

汪宗衍搜集资料,详加考证,以为“小溪”即是“伍延鎏”,他在信中说:“前承询东塾朋辈字小溪其人,有伍延鎏字少溪,号梅广,番禺河南乡人,许青皋(玉彬)之弟子。许氏没,伍刻其遗集,曾乞东塾为许作墓碣。”

1935年岭南大学出版的《岭南学报》要办两期“广东专号”,时在岭南大学国文系任教的容肇祖来函向汪宗衍索文,汪宗衍于是将《东塾年谱》交付。 (汪宗衍的《陈东塾先生年谱》当下可见的主要有四种版本:第一种为初稿,1929年刊于《中山大学语言历史研究所周刊》第8卷第92、93期;第二种即是1935年刊于《岭南学报》的第4卷第1期的修改稿;第三种是1964年香港商务印书馆出版的单行本;第四种是1972年的最终定稿,被沈云龙收于《近代中国史料丛刊》。亦见於梅昉《学海堂与汉宋学之浙粤递嬗》22页注释)

1936年5月,汪宗衍将《岭南学报》单行本的《东塾年谱》寄与陈垣 (《书信集》,490页),这也是他寄给陈垣的第二种版本的《东塾年谱》。陈垣当即回信,指出年谱中的问题:“同治十二年八月下未见著录《全唐文纪事序》,是否有意刊落?”

汪宗衍关于此函的回信已经佚失,但笔者检阅沈云龙《近代中国史料丛刊》中所收的《陈东塾先生年谱》同治十二年条目:“八月,方功惠(柳桥)刻陈鸿樨全唐文纪事,先生为作序。”可知此事已被其补入谱中。

陈垣是史学大家,平素治学读书于经史子集无所不窥,又是藏书大家,喜好收藏各类旧籍善本。他曾收得道光年间所刻的十八册《崔东壁遗书》,“中有东塾印记及批语数十条,书衣题字四行云:‘此书世间所少,兹特送与兰甫先生。咸丰己未九月记。珠海老渔时年八十。’”珠海老渔乃晚清广东诗人张维屏,十八册《崔东壁遗书》是其临终前数日赠与陈澧的,陈垣得此物后,首先想到的便是此事“可加入东塾年谱否?”(《书信集》,492页)

1936年日人飞机扰粤,汪宗衍随其父汪兆镛避居澳门,以致陈汪两人不通讯息几近一年,直至1937年4月,陈垣这才来函:“久未通候,想老伯、令兄均好……近得桂星垣玉堂归娶图卷有陈东塾、张南山题词。东塾词有年月,可入年谱未知曾见否?”(《书信集》,493页)

汪宗衍得函后颇为感激:“承示东塾集外词至感,当编入年谱中。东塾不以词传,而中原声党颇称许之。”(《书信集》,493页)陈澧平素治学出入经史,兼容汉宋,生前学人最为重视的是他的经学与地理考证之学,身后则因汉宋兼采之说而广为学界推重。(此中因缘详见於梅昉《学海堂与汉宋学之浙粤递嬗》一书中第四章)但是于填词一道却少见时人颂扬,然而“不以词传”并不代表陈澧于此道成就不高,能得中原文士声党嘉许足以见其精于词阕。

此后数年间两人书信中乏见言及“东塾”,1944年到1948年这五年更是“岭外音书断”,战乱频仍或是主因。解放后陈垣在新成立的中国科学院历史研究所中担任第二所所长,而汪宗衍依然滞留澳门。

建国之后

1952年陈垣对陈澧女儿的生卒年进行了重新考证,藉以修补汪宗衍旧谱中的谬误,其两封来信中所列的考证过程颇觉精彩,试略述如下:

“敝藏有陈东塾与郑小谷书一通,凡十五笺,集所未载,书首署五月十五日,书中称谭玉生、邹特夫皆逝,称曾涤生为文正。涤生卒于同治十一年二月,小谷卒于同治十一年十月,此书当作是年五月。惟书中有‘弟新新丧女’语,若指此为女婉,则此书当作与光绪元年,必不然矣,是否同治十一年春夏之间东塾曾另丧一女耶?”(《书信集》,508页)

“前函疑东塾于同治十一年春夏之间曾丧一女,今考东塾同治七年重刻琅琊台秦篆系女娴所摹,及再跋琅琊台新刻时称娴已死矣,娴何年卒无明文。据敝藏与小谷书墨迹,则所谓‘新新丧一女’者殆指娴也。娴盖卒于同治十一年春夏之间,可补记载之阙。又大著东塾年谱载女律生于咸丰七年,似因遣奠文中有‘汝生数月逆夷攻城’语,但下文明言‘阿雅死时汝五岁’,雅卒于咸丰十年,女律五岁,则律实生于咸丰六年。六年十一月英人曾炮击粤城,未克逞,至七年十一月复陷省城,掳叶名琛以去,遣奠文所指自是六年事。未知有当否?”(《书信集》,508—509页)

陈澧有四子四女,汪宗衍撰写的第二种版本的《东塾年谱》(陈垣此时所见亦是该谱)上载:陈澧女律生于咸丰七年,卒于光绪元年冬;女雅生于咸丰八年六月,卒于咸丰十年;女婉卒于光绪元年四月;女娴不知卒于何时,只知曾于同治七年替陈澧描摹秦篆石刻。

陈垣根据陈澧写给郑小谷的信函,认为陈澧在同治十一年有一女去世:因为信中既称曾国藩谥号文正,又是写给郑小谷的,而曾、郑两人均于同治十一年(1872)离世,所以该信也应是当年所写,陈澧信中自称“新丧一女”且信的日期为五月十五日,故可知陈澧在同治十一年春夏之间有一女离世。而女雅幼年夭折且卒于咸丰十年,时间远早于同治十一年;女律和女婉均卒于光绪元年,所以此女即是曾替陈澧描摹秦篆石刻的女娴,遂补充了汪宗衍所撰年谱中关于女娴卒年的这一空白。

除此之外,陈垣还纠正了谱中女律的生年。陈澧曾在女律的祭文中说“阿雅死时汝五岁”,女雅卒于咸丰十年,所以女律生年当为咸丰六年生而非咸丰七年,是年英人攻打广州,亦可佐证祭文中的“汝生数月逆夷攻城”一语。汪宗衍得陈垣书信后,“至为钦服,当即将旧稿改补”,他撰谱时以为“其女之卒以为无关重要”,被陈垣提醒后才发觉此事极重要,又关乎陈澧“再跋琅琊台秦篆”一文的时间。

1964年,香港商务印书馆希望出版汪宗衍《陈东塾先生年谱》的单行本,这次再版相较于之前的“《岭南学报》版”又有了较多的补充,其中亦不乏陈垣的心血。该书甫一印出,汪宗衍便选四册样书寄与陈垣,陈垣此时已是八十五岁高龄,又身负点校新旧《五代史》的繁重任务,处境维艰,但依然还是字斟句酌地仔细阅读,为年谱的样书校对,“年谱印刷极佳,校勘尚欠精审……除勘误表所举外,62、63、119等页,谱主之名凡人五六见,均误作沣,51页粟香误作栗香;76页小谷误小首;115页韵有东冬钟江之目,目误日。其它句逗误者尚不少”。(《书信集》,548页)

今存的陈垣晚年时期和汪宗衍的有关书信,由于均是录自汪宗衍提供的影印原件,所以皆有陈垣的往函,不见汪宗衍的来函,但是查阅1964年的数封往函,显示汪宗衍在收到陈垣的意见后即将样书返社重印,印好纠正后又连并勘误表再次寄去北京,交付陈垣,陈垣再将意见反馈寄回。这样的往返来回至少三次,直至是年十月中旬。1964年10月16日的一封书信中说:“日前续读新印《陈谱》,发现勘误表未举者。尚有9页第九行,一行之中,灃澧并见……61页第二行、98页第九行、116页第六行,澧皆误灃。如果付印时,特别声明谱主澧字不要误灃,请其注意,或可减少此误,尊意以为如何?” (《书信集》,550页)这是陈垣最后一次帮汪宗衍校正印稿样书,亦是他的书信中最后一次提及《东塾年谱》。

汪宗衍在陈垣去世后所编的《陈援庵先生论学手简》中追忆:“四十年来书简往还不辍……时时邮函叩询,靡不指示周详,稀见之本,亦悉力为衍搜求抄影,近二十年来,犹源源以东塾资料远寄,其为人服务,诚如援老表字之称也。”对陈垣的感怀之情跃然纸上,最为感激的当是陈垣源源不断地寄给他关于陈澧的资料,帮助他修订《东塾年谱》。

陈垣先生虽然成名于北京,“史学二陈”中号为“北陈”,但他时时关注岭南学术,提拔故乡后进,岑仲勉、容肇祖等粤籍学人能在竞争激烈的北方学术圈中脱颖而出,与他的期许与推荐不无联系。除了提拔北游的故乡后进之外,他也倾心竭力地帮助广东本地学人,推动广东本地学术的发展。汪宗衍论家世当为学海堂后学一脉,陈垣以本人精擅的考证之功助其修撰《陈东塾先生年谱》,论学长达三十余年,籍此推动岭南学问“预流”。但惜乎时局世运,粤学崛起只能依靠“大帅加大儒”(“大帅加大儒”的说法详见桑兵教授《治学的门径与取法》第七章第五节),一己之力无补于学风的消长。

粤学当时虽未复兴,但《陈东塾先生年谱》的撰写可谓嘉慧学界,为后来学者研究东塾学派和陈澧本人提供了首要的参考资料,今人重新厘定学海堂之学亦绕不开该书。近年来以东塾学派为主的粤学研究方兴未艾,“后世相知或有缘”,陈垣先生光大粤学的意愿在后世终得实现,学问之绵延亦如纷繁世事,一饮一啄,莫不前定。

- 风雪中的春运与年味

- 春节将至,多地看望慰问老同志

- 王毅外长将访英?外交部回应

- 美股三大股指集体低开,半导体股普跌

- 福星股份:预计2024年亏损最多达24.75亿元

- 农历除夕夜的习俗,一个晚上不睡觉,送旧迎新

- 春节的传统习俗之一,长辈给小孩的钱

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司