- +1

住在上海:“陌生人社会”是怎样形成的

原创 维舟 维舟

本文是根据复旦大学郭建教授的一场演讲“上海的居住文化”所做的笔记,下面第1-3部分即源自他所谈,第4部分是我的评论。

1

住宅的类型

上海传统的乡村住宅与江南各地一致,一般是开放式的,又因富人不多,故式样较均一;本地早期城市住房也是开放式的。但现在通常认为最具上海地方特色的石库门建筑,却是封闭式的,其封闭特性与江南民居不同,倒与皖南的徽派建筑相似。

石库门是一种中西合璧的建筑式样。为了节省地皮,英国人在18世纪初就已在城市推行联排式住宅;但西欧建筑的特点在于其正立面是山墙,而传统中国建筑的山墙都在正立面的两侧,而且英国这种住宅是一排排单列的,没有上海这种弄堂。从某种程度上说,上海石库门的这种里弄布局有里坊的因子。

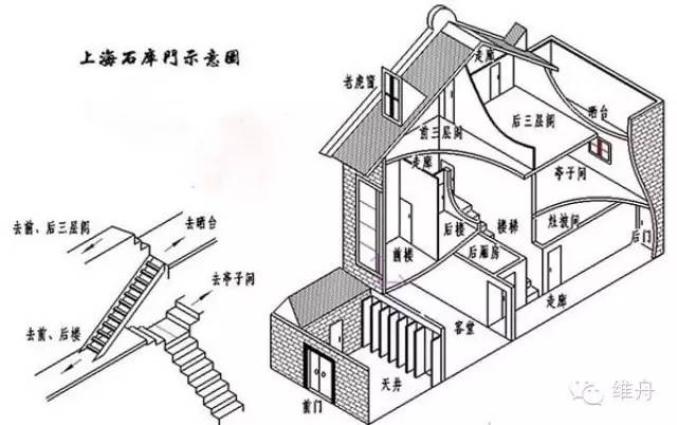

这张示意图非常生动具体地展现了石库门建筑的透视结构,这是一位夏宇(音)老先生画的。

以前不少人不明这种石库门结构,把“亭子间”什么的都解释错了,其实这原本是灶披间和晒台中间的一个夹层,易于漏雨,最不舒适。石库门居住起来其实很不舒服,尤其在后来被切割成七八个单元给人住后,更是如此。

现在北外滩那边还有一些石库门房子,很多人说这是文化遗产,有旧上海情调,其实这个房子没多少保留价值,建筑的容积率低,而且早过了设计年限:砖木结构使用年限只有40年,现在已经两个40年了。这种1930年代的石库门,很难保留,最关键的是它没有下水道。住起来其实也很不舒服,你要觉得有情调你去住?

新式石库门基本是1927年后发展起来的,当时租界住宅升级换代。其特点是:除大门和天井外,房屋结构已全部西洋化,砖承重,不用木柱。在此之前,1924年建的霞飞坊(现淮海坊,已是保护建筑),结构上就已完全和西方的房子一样。

石库门建筑前后断断续续造了六十年(从1870年代算起)。当时还有一种公寓房,原本是有大片公用区域的,供出租用,大致类似于现在的酒店式公寓。

1949年之前租界建的房子,如新式里弄等,一砖一瓦,95%以上都是进口的——我们那时修房时一次师傅给我看,钉子是方形的,叫“花旗钉”,美国进口,地板木料是北美洋松,解放后用的是国产的杉木,杉木最不耐磨,所以完全不好比。传统中国的建筑,不耐久存,原因之一是为节省材料,一平方米的墙,实砌的话需144块砖,半实砌76块,但民间多是空斗,只用58块砖。

解放后第一座工人新村:曹杨新村

1949年后,建筑式样大为变化。最初是1952年建的“两万户工房”,它完全是抄自苏联的工人住房式样。其建筑群无封闭概念,两层,灶间等几户公用。之前工人、平民很多住在棚户区,这种式样已相当不错。但袭用苏联时较少考虑本地情形,例如楼梯开在南面(后来改为缩进)、很费木材,因为苏联不缺。1956年后再不造这种式样,太费木材,中国不像苏联那样不缺木料。

1960-70年代初则兴起集体住宅,当时的典型是改造的番瓜弄。这种住宅奠定了之后20年的基础:6层,无电梯,多户公用灶台等。其实当时上层也知道是独用好,康平路100号,1960年代初造给干部的,也都是独用的,但给工人的,还是公用的。

当时的房屋质量,差得现在难以想像,几乎刚建好就要开始修补。集体住宅很失败,1970年代初开始破除,逐渐改为煤卫独用。到1970-80年代则是曲阳新村为代表的公房,煤卫等已经开始独用。1990年代之后则是延续至今的商品房。

2

上海居住的特点

再说上海居住的特点。大致归纳为三点:

住宅类型:弄堂房子为主;

居住方式:租赁为主,历史上上海不买房,大多是租的,1990年代后才变为买房为主;

居住的环境:高密度为主。

为何是租房为主?原因是近代上海人口巨大的流动性。不仅是流动人口的庞大基数,而且上海城市的不同区域之间都还有流动,因为近代公共租界、法租界、华界各不相同,所以本城内部也在不断流动。

老上海十里洋场

上海在根子上是个在租界里发展起来的“盲流城市”,人口流动性极大,因此现在的上海人上溯三四代,没几个是真正的“上海人”——复旦法学院55个老师,数到三代以上还是上海人的,只有3个,而且这3位的老家原居住在程家桥、江湾等地,都是“乡下人”。程家桥当年算是偏的,但名为“程家桥”,却没有一个姓程的,当地大姓姚氏原也是从川沙“移民”到程家桥的。

上海近代的繁荣,实有赖于苏州:上海真正的母亲河不是黄浦江,而是苏州河,上海在历史上是苏州的一个外口,只是它在开埠之后,苏州受太平军打击而自此一蹶不振,江南的财富和对外贸易遂汇聚到上海。

总之,近代上海不断涌入新的居民,内部流动又大,这种居民的流动性,便造成居住方式很难以住房买卖为主。

人口涌入上海,因此近代上海长期住房短缺,但上海的土地却最复杂。中英《南京条约》规定允许英国人在通商口岸居住,但没规定怎么做。就像现在上海自贸区,中央说,你们地方自己去闯吧!外国人要住就想盖房,而这就得先有土地权,不然盖好后,土地所有者又收回土地怎么办?当时的上海道台吴健彰跟他们签了个《租地章程》,里面和洋人约定:你们可以和地主租。但老外说,这样还不行,要永租——就怕土地又被收回。

当时洋人在各通商口岸租地非常困难,像广州人就不愿给洋人,但上海这里相反,上海人是非常踊跃地租地给老外,租出后得到一张“道契”(官方证明),然后再让老外写一个证明,永久给我使用。

为什么要这样大费周章绕一大圈?因为上海人太聪明了。土地如果你保留在自己手里,每年要向官府多交3-4倍的税费——江南这里和别处不同,原本的土地税不高,每亩地每年交1000个铜钱,一两银子都不到,但附加的各种费却很高,有时达到正税的5倍;现在这样在外国人手里过一下手,土地费用就低了。这就像现在的合资企业,好好的国营企业为什么要改合资?因为改后可以享受到各种政策优惠和减免,然后经营权还是一样。

这样形成一个链条:地主-->外国“永租人”-->可永久性转让,房产商-->大房东-->二房东-->小租户。由于人口不断涌入,造成极旺盛的租房需求(如日本人两次打上海,都攻华界而非租界,故人口涌入租界),是一个典型的出租方市场。

链条上的每一层都想快速回笼资金,所以房东常要求房客一下把一年的租金都交清,以此为条件允许你长期居住,这种一年的租金谓之“顶头费”,当时十分盛行,交后房东也不能把你随便把你赶走,因为要让你走得先交还这一大笔顶头费。

这和现在市面上预先交给房东3个月租金不同,那是担保性质的,即为免房屋万一出现损坏,而当时的则是用以换得长期居住权。也是为了快速回笼资金,所以将原本住一户的石库门房子分割成八个单元,可以租给八户,“七十二家房客”说的就是这种事。

现在说打击群租,可你看,上海人祖先在石库门就是群租。这种局促的空间里住得很痛苦,石库门承载的不是有些人想像的“情调”,而是苦难。也因为空间局促,所以上海房子惯用晾衣架。你说上海人洋派吧,这个晾衣架却一点都不洋派。欧洲人19世纪晾晒在地下室,而且欧洲的住房里常有壁炉,中国则没有这类整个房间的取暖设备。

这种租赁盛行造成一个新的难题:传统中国社会财产权利未得到法律明确规范,两千年来没有一条有关租赁的法律,因为政府觉得这是人民自己的事,结果全靠社会习惯维持。

上海老式房屋楼道中的亭子间

房屋里不同楼层和单元住了不同的住户,如何区分责任和权利?比如两层之间的楼板,其责任分界是在中间吗?那很麻烦。因为楼板的钢筋结构都在下半部分,如果下一层的住户说要为了自己空间拓展把它敲掉,那楼上非塌下来不可。

又如房东和租户的责任义务如何区分?在国外也有这样的纠纷。1804年拿破仑《民法典》规定房内墙壁如有损坏,1米8以下归房客修,1米8以上归房东修——你们不要笑,真的就是这样,西方人很死板,但好处是规定得清清楚楚。

这个权利归属的问题在西方也是个大难题,吵了几百年没搞清,到后来,在大的建筑所有权里才出现“区分所有权”,即业主对建筑物内的专有部分享有所有权,而此外的公有部分则为共有和共同管理的权利。这是物权法上的重要概念。中国没有这个。其结果就是上海近代这样,产权普遍细分,各层次流转。

3

居住塑造文化心理

这种居住环境,对上海人的文化心理颇有影响。在房屋装修和布置风格上,上海人普遍偏好淡色调,简约为主,很少有传统的轴对称,而偏向西洋式布局,所谓“中国式”也就是加些中式元素而已;同时,由于空间狭小,遂促使上海人花大精力尽可能利用空间,也就是“螺蛳壳里做道场”。

在居住心理上,则是“躲进小楼成一统”。这是被迫的杂居时代创伤造成的反弹。此外,个人在在一个巨大城市里有可能隐瞒实际身份,而在一个开放的市场经济环境中又有提升地位的可能,其结果是,近代的上海人一方面极力寻求出人头地,抓住实现自我的机会,另一方面又设法隐匿自我,形成一种尽可能保持居住隐私的心理。

上海在1949年之前,市场化过了头,没有任何管制,很多人都是在白手起家暴发的。上海与中国传统社会不一样,它完全是个陌生人社会,住在一个石库门房子里的人也互不相识,俗话说“黄牛角、水牛角,角归角(各归各)”。

邻里关系很微妙,看民国时的电影《十字街头》和《乌鸦与麻雀》就非常典型,这两部片子对描述那种邻里关系和心理,实在太精彩了。《十字街头》中,赵丹和白杨就住在同一个石库门房屋中的隔壁,彼此有矛盾,但却互不相识;而在公共场合,他们交往密切,却不知彼此就住得只隔一堵墙;后者更妙,房东和不同的房客之间,完全是弯弯绕的关系,人物心理非常复杂,很能折射出那种纠结的关系。

上海人惯会在这些方面动脑筋。在房子的装修上,上海人力求精致的程度,有时真是搞得过了头,上海人也不觉得,但有时在外地人看来简直不得了——当年复旦一个武汉的老师惊叹,说看了一位朋友的房子,很小,才12个平米(“在上海算是大的了”),可里面布置之精致,“简直像皇宫一样”。

要说上海住房的缺点,也很明显:住宅的阶段性特色过于明显,常是“一窝蜂”上。某一个时期就大批上一种板式的建筑类型,与欧洲一些城市的建筑相比,上海的风格太单调,像现在看着挺新的,过了一个时期,便一齐老化,到时就难看了。

最大的问题是有“小区”而无“社区”。大概上海人被迫杂居了半个世纪后,一旦有了独居的机会,就千方百计地将一切挡在自家门外,越高档小区这种状况越严重。上海到现在没有社区文化。

像瑞虹新城曾很想打造社区活动,但和瑞安集团在香港的项目不同,在上海这里难以形成居民经常自发组织的活动。这也是因买房造成的问题:小业主没有共同利益,不要说别的,就是更换电梯这样的事,一家一户登门去要求投票,投票率也只有60%,参与率很低。所以要说上海形成自己的社区文化,我很悲观。

4

居住塑造文化心理

演讲就到这里。

有北方人提问:上海的里弄,北方似也无,更没有“弄”之一称。郭先生也不清楚“弄”字的起源,猜测是吴语特殊词汇。

按,“弄”疑应与“巷”字同源,“巷”上古音*grooŋs,而“弄”为*rooŋs,非常接近。又,“港”上古音*krooŋʔ,与“巷”应该分别指村镇中和通道和水路通道,此与藏语grong“房屋、村庄、城镇”亦应同源。准此,“弄”即表“巷子”意的吴语音俗写,从这一点也可看出里弄与里坊布局的相似之处。

“住在上海”其实是个非常大的问题,所涉领域很多,郭老师重点讲的是石库门建筑特点和物权相关的法律观念,但我最感兴趣的则是这一居住文化对上海人文化和心理上的潜在影响。

有人提到,这次讲座中漏掉了上海的棚户区。的确这次讲的上海近代住房,是以石库门、新式里弄、公寓楼作为典型来分析的,这些其实是近代中产阶级的住房,尤其公寓楼,当时一般人根本住不起。

近代上海城市形态太过复杂,熊月之就曾总结过,近代上海有三类市政机关,三个司法体系,四种司法机构(领事法庭、领事公堂、会审公廨与中国法庭),三个警察系统,三个公交系统,三个供水系统,三个供电系统,电压有两种,有轨电车的路轨宽度也分两种,建筑形态自然也不止一种,其阶级地理也很明显。

只不过棚户区的房屋虽是一个侧面,但对上海而言自然更不具典型代表性。陈映芳主编的《棚户区:记忆中的生活史》中甚至明言:“在许多人的上海记忆中,棚户区是不属于上海这座城市的。棚户区的居民自己,也会把进城叫做‘到上海去’。”棚户区居民,长期是处于一种城市生活区隔的状态之中。

如果要说居住的舒适性,其实单元分割后空间局促的石库门房子也不舒服,只是正因空间狭小,才迫使人们为改善生活条件而展现其才智、活力和灵巧,所谓“螺蛳壳里做道场”,就像“全能改造王”一样,这种意识对上海人“精明”、“计较”的整体性格恐怕不无影响。

郭先生一再强调当时老房子不舒服,但问题是:为什么即便如此,当时的人们仍不断涌入上海呢?除了他说的近代战乱因素的“推力”外,上海显然也有巨大的“吸力”,促使人们到这里来冒险,来寻求机会,何况租界的特殊地位使它具有很强的稳定性。

此外,近代上海高度的人口流动,使得其人口结构上可想相当年轻化——大概很少人会拖家带口一齐移居过来,也很难找到房子让一大家人住(或者即便有也很贵)。这个都市演进的节奏,在无形中消解了传统大家庭的权威,而推动了核心小家庭的普及。

此即江文君《近代上海职员生活史》中所言:“按照当时上海人的看法,亭子间宜于单身汉或小户人家赁房,‘一人最好,三人嫌多’。因为‘一桌一椅之后,已无盘旋余地了!’”这使社会组织的单元大为改变。

最值得审视的可能就是讲座中所说的,上海邻里关系中的那种微妙,以及浮现出来的陌生人社会形态。这一点来说,上海的确是近代中国的异类。上海人口头禅中常说“关侬啥事体”或“跟侬搭界伐”都表明了一种陌生人社会中才有的意识:我的事轮不到别人来管。

这句话被许多非上海人讨厌,但它典型地表明了这样一个人,从原有的社会结构中分离出来,变成一个自我作主的个人。上海人对私人空间的极为重视,与之应该是一体两面的事。

1943年,张爱玲在《公寓生活记趣》一文中有一段话:“公寓是最合理想的逃世的地方。厌倦了大都会的人们往往记挂着和平幽静的乡村,心心念念盼望着有一天能够告老归田,养蜂种菜,享点清福。殊不知在乡下多买半斤腊肉便要引起许多闲言闲语,而在公寓房子的最上层你就是站在窗前换衣服也不妨事!”

值得注意的是,张爱玲在这里谈的不是传统意义上的“大隐隐于市”,而是一种现代城市的陌生人社会才有的意识:在城市自己住宅的空间里你才有完整的个人隐私权,你想做什么就做什么,根本不用理会令人厌烦的闲言碎语。

陌生人社会或匿名社会的另一方面是:自我形象塑造首次成为一个重要问题。这在宗法社会和熟人社会中是不存在的,因为人们彼此知根知底,一个人根本无须为自己的个人形象而费心思。然而在一个匿名社会中,没有人知道你是谁,你得展现自己,至少“给人留下个好的第一印象”。

所以常有人发现,从上海的老弄堂乃至棚户区里,走出来的人却穿得一身济楚。从某种意义上,这一身衣装就相当于他在匿名身份之上的面具或自我认同;何况,反正没人知道你原本是谁。近代上海人讲究打扮,或许原因就在这里。

此外,正由于个人居住空间太过局促狭小,大概也愈发迫使人们走到公共空间中去?只是近代上海社会似又缺乏共同体意识,官方又垄断了“公”的意涵与组织,最终迫使人们又退回到隐秘的个人空间中去(现在大概整个中国都差不多如此了),说上海人“躲进小楼成一统”,大概也未必全是出于自愿吧。

原标题:《住在上海:陌生人社会是怎样形成的》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司