- +1

“无穷的远方,无数的人们,都和我有关”

“无穷的远方,无数的人们,都和我有关……”鲁迅在去世前一个月写下的这句话,这段时间突然频繁地被网友们引用。大概每个人都逐渐察觉,互联网看似使得远方和人们离我们更近了,然而,每一位具体的人所经受的真实生活,我们实在难以体察。

这种对于“无数的远方、无数的人们”真实而具体的关切,在作家袁凌的非虚构短篇集《生死课》中却篇篇皆是。袁凌在一次采访中介绍到,《生死课》里“有乡土的长辈,也有都市的边缘人;有历史中的失踪者,也有留守的孩子;有辛苦的生意人,也有孤独症阴影下的白领……”在书中,袁凌以几乎不带情绪的白描,将这些我们平时视而不见、听而不闻、甚至刻意回避的生命故事一一书写。甚至有读者评论道:“袁凌的好,在于全都是白描。”

我们从《生死课》中选取了其中三篇:有儿子走失后精神异常的母亲,每天靠幻想儿子过得很好来度日;有从狱中出来的单身女性,与朋友共同抚养捡到的弃婴;也有在永远长眠于煤矿中的男人,一生颠沛,也无善终……当我们跟随作者去靠近这一段段真切的人生,无数的远方与人们,才逐渐开始与我们产生关联。

本文经出版方授权推送。

“儿子走失后,

她成了屋里唯一的人”

下雨天的院坝滑溜,透出青苔。我和红林走进黑暗的屋子,一个女人在烤火,炉子几乎已经熄了。

这是我第一次见到她,但我其实认识她很久了。没有成年时,我就知道她住在自生桥上头,时常一个人在屋里推磨、唱歌。有时会走到路上,老半天地望着远方,自言自语。

后来我去坎上红林家,每次要经过她家的屋。院坝空荡荡的,旁边的邻居似乎也搬走了。大门虚掩,有时堂屋里掠过一个人影,只有一次院坝里有个女人,在新装的龙头下接水,我跟她搭了一句话,但不敢确认是她。不管有没有见到,她常常在我想象中出现,唱着歌推动磨子,或者走到自生桥头高坎上去,朝远方眺望。

人说她望的是走失的儿子。自从十四岁那年离家,出门打工,他再没回来。儿子走后,老公也去世了。她成了屋里唯一的人。

我曾想过以她为题目,写一篇叫做《远方》的小说。但我从没有机会跟她搭话,听见她唱的歌。每次我进豹溪沟散步,一直走到自生桥下方,望见吊岩坎上方露出院子一角,就会想到她站在坎上眺望。儿子走失之后,有人说在镇坪见到过他一面,她的眺望因此是向着镇坪的方向。

没想到红林跟她熟,是院子里跟她说话最多的人。那一次在水龙头旁边我跟她搭了一句话,回头她告诉红林,儿子来看她了:“忙得很,说一句话又走了。”

今天红林下去,她问红林要不要洋火姜,她种的洋火姜都挖回来晾在楼上,红林爬上去看,发现这些天下连阴雨,石板屋顶漏,好多都坏了。上楼打开了电灯,“呲啦呲啦响”,赶忙下来了。

窗户很小,火屋里光线缺少,下雨天现出黑暗。土墙上蒙着一层防雨的编织布,几乎看不出条纹。她从火边抬起头来,神情平静,似乎对外人到来并不惊讶。

她的面容白皙,没有多少皱纹。六十多岁的人,头发在黯淡的光线里显出青幽幽的。衣服也干净,看得出年轻时的人材(指相貌身段)。提起丈夫去世的往事,语气和缓,让我不易把她和想象中那个女人关联起来。

“他本来是胃癌,做手术把肝子伤了,就又包起来,我们也没去找医院——”

丈夫比她大八岁,两家是老亲,很早的时候丈夫走亲戚,看上了十二岁的她,一直等到她成人了才结婚。那时她的生父是地主,被枪毙了,跟着继父度日,虽然丈夫是二婚,也没有多少选择。好在丈夫心疼人,在外头有啥子吃份儿,总是给她装回来。“人家装的纸烟,他拿一大把回来给你吃,他个人吃叶子烟。”提起这些,她脸上露出不显眼的微笑。

她还嫌丈夫不够“哈”,本来是民办教师,又兼了大队的会计,公社把他抠住,管四大四行,却没有谋到国家身份,“没志气的么”。

提到儿子,情形却完全不一样了。她说,儿子是他爸爸送去郑州学烹调,毕业后分配到联合国了,十六个国家都在。各个国家都娶一个媳妇,生了一百个后人,还有了四十九个孙娃子,“我想到都笑人”。原因可能是丈夫下葬的时候自己请了阴阳,埋在覃家老屋场里,发人。

一会她又说,儿子是分到美国。“美国他胆子大,把总馆开到瓦屋场来了,我去年在瓦屋场看见他了的,还没丢。”瓦屋场是豹溪沟口的蔡家大院子,她的大女儿嫁到院子里,有时候会去玩,但不过夜,当天一定会赶回来。

儿子开个大摩托,故意把她拦到,她当时背一篓苞谷给大女儿送去,儿子向她笑,没说啥子,看她认不认得到,她认得到,儿子长得好,红光满面的,出门这么多年容颜变化不大,“还没皱”。她也没说啥子。因为知道儿子在管劳改队,是机密,不敢说么子。他是法院的厅长,美国把七个劳改队放了,他就没工作了,劳改队分散到这些地方到处跑,所以他又回来。

这是在电视上看到儿子讲的。曾经有两年,沟里拉起了小水电,一个月收五块钱电费,看了几天电视。后来小水电垮了,直到前年又通电,电视已经坏了,放在窗台上没修,也不想再看。“知道他没丢,就行了。”

电灯也坏了。我试着一拉,果然呲啦呲啦响,灯头冒火花,红林不禁躲闪起来。去堂屋关上了电闸,打开灯头一看,两股线搭在了一起。掰开了导线,再合上闸拉电灯,好了,屋里顿时明亮了一些,似乎也暖和了一点。

她要给我们烧水喝,但是炉子已经快熄了。半个月的连阴雨,水浸满了炉窖,煤已经烧不燃了,加的柴火,但炉子下半截不通,柴火也烧不旺。幸好土墙上大女婿来时包了一层防雨布,地面下也铺了一层塑料布再垫的土,不然屋子要返潮透了。

还好坡上的庄稼都收了回来。三亩多地退耕还林,普遍种上了洋火姜,另外还打一千多斤苞谷,自己吃不完的,都给沟口上大女儿用摩托车带下去。往年用背,眼下实在背不动了,肩膀痛。去年还养的有猪,碰上发猪瘟,两个猪胚子都死了,女儿不叫她喂了,买肉送回来给她吃。这次下连阴雨,厨房也垮了,煮猪食的灶塌了,往后就都喂不成了。

她也不想再喂猪,一个人呆着也不焦愁,跟自己说说话,其实她推磨的时候并不唱歌儿,眼下石磨也废弃了,是坐着没事的时候唱。从小爱,十样的歌儿都会唱,从解放前的老歌儿,到流行的也会几个。

让她唱一个,她说“那唱个么子好”,又说没得那么合适的了。想了半天,说让红林唱。

红林小时候经常托她抚养,另外还有一个小孩,都是家里没有大人照顾,正巧她没有子女在身边,都托付给她。那时候红林刚刚出生,伯伯在山西煤矿里塌坏了腰杆,长年躺在床上。当年红林的妈妈是跟伯伯谈恋爱的,伯伯出事后才嫁给了红林爸爸,妈妈可能觉得尴尬,家里负担又大,生下红林几个月就走了。红林爷爷奶奶带着爸爸在高山上种药材,两头不见太阳,红林就放在大伯床上,靠着大伯能动的上半身照看一下。再大一些,就丢给坎下的她照看。两人的亲近就这么来的。

“我喜欢娃儿。”她说。两个女儿小时候都是背在背上,一边做活路。

但是自己的孙儿,她一个也没引(照看)到。沟太深,前几年路面也没硬化,更不像现在都装了路灯,从瓦屋场上来一趟也困难。两个孙女上来玩过,晚上没通电灯,“要给她们点蜡烛,把打火机放在旁边”,晚上两人起夜,还要给她们找盆盆。

幺女儿两口子在县上买的房,幺女儿又在外面,带着孙儿。提起幺女儿,她的口气又变得活泛起来,说是中学毕业考师范,三个里头录两个没考起,后来调去县上的缫丝厂,“她双手能起丝,又考第一名”。后来女儿究竟“心野”,去了江苏那边的印刷厂,印花厂,花了两三千学艺,“她没办那个厂,也是国家分配,当总管,是七个油田的大老板,四十万一年”。又说到女儿过年回来,爱打麻将,“一揣几千,都输了”。她自己从来不打牌,但也不去管儿女的事。

听红林说,实际幺女儿是在陕北油田打井的包工头,红林的爸爸前些年一直跟着她在干,这是两家的另一层关系。眼下油井封了,还在那边做别的生意。

除了走失的儿子和两个女儿,她说自己小产过娃子,另外是国家要求她结扎,强行在医院剖腹引产,“手杆脚杆都拴到的”,婴儿从肚子里取出来,她说是由一个医生的老婆抱走,国家抚养,分到十国去了,她只记得当时婴儿被抱走的样子,“那么佝着,伸着,盖到的”。

走失的儿子没有留下什么,只剩一套西装,是二姐出嫁时婆家给他做的。

她起身进卧房,给我们找儿子的衣服。卧房里整齐地挂了不少衣服,都是两个女儿买的。儿子的西装储在一只土漆的老式大木箱里,箱子是她的陪嫁。西装是灰色的,叠得整整齐齐,她拿起来提在手上,尺码很大,不像一个十四岁少年能够撑起来的,她说儿子个子大,和他爸爸的瘦高不一样,穿这个衣服不嫌长。“他就剩这么个东西,在屋里穿了一下子,就给他叠到这儿的。”

事后听红林的伯父说,她的儿子最后一次出门是十七岁。这套衣服,大约是预备他成人后穿起来的。

她不肯离开这个屋子,近来国家扶贫搬迁起的集镇房也不去,过年都是女儿们回来。我问她是不是在这里等儿子,怕儿子回来了家里没人。她说不是的,就是呆在这里自在。窗台上放着半瓶药酒,红林说她买两块钱一小瓶的锤锤酒来泡药酒喝,前一次还拿给了红林奶奶,红林过后吵了她,说奶奶有中风的毛病,把奶奶喝醉了,倒在地里起不来怎么好。桌上还有半包便宜香烟,一天抽掉大半包。

在这间屋里,没有别的声音,即使一只猫、一窝家鼠的动静也听不见。不会有什么来妨碍她唱歌,跟黑暗中的儿子对话,旁人看来是自言自语。歌声停息的时候,抽一支烟,喝掉两口酒,在烟丝和醉意里,看到了远方的儿子,穿着那套灰色的西服走来。

总有一天,他会回到这间屋子,这是她不能说出口的愿望。

原文名《火屋里的远方》

“和两位养母呆在一起,

并不觉得有什么不好”

在楼道里见到阎爱芝第一眼,对她的年龄有些混淆。

她穿着一件深红色绒衣,扎着两条辫子。如果不是头发花白,和一个少女似的难以分辨。即使有了头发的渲染,也难以把她和近七十岁的年纪合一,除了装束体态,还有她的眼神,奇怪的闪动和呆滞交替。

大约这就是一辈子单身的后果,有些东西衰老了,却还没有来得及成熟。不接受年龄的规定,执意逗留在少女时代。

在这个西安城南名为“自由自宅”的小区里见到她,也让我有些困惑。起先一直疑心阎爱芝是住在哪个楼梯间里,带着倾斜的屋顶。大约由于同行的朋友曾告诉我她捡破烂去卖,以及几十年上访者的身份。现在知道她租住侄子的房间,一个月交四百块钱。

这是一间流行的带卫生间的单身公寓,摆着两张床,一个女人站在床前,和阎爱芝同样有些辨不清年纪。还有一个少女坐在电脑前边。三个人的衣服和辫子都相似。屋子里的凳子不够,我和阎爱芝对面坐在床上。少女也有些不情愿地被轰开,坐到了另一张床上。

这么对面坐着,才看到了阎爱芝前额上的沟壑,那种混淆感却没有消失,大约依旧来自眼神的游离。我想到了她患过的精神病。说起往事,阎爱芝回身拿出几份复印的报纸和材料。

这些报纸是上个世纪80年代的,用着“沉冤昭雪”的标题。这几个在“文革”之后一度闪闪发光的字,并未将多少余晖投射到眼下的阎爱芝身上。透过另一篇《阎爱芝告状13载》报道上的插画,能依稀看出二十多岁的阎爱芝的模样。这个绥德的姑娘,却让人想到“米脂婆姨”的谚语。跟她提起“绥德的汉子”,她赧然一笑,说是一方水土养一方人么。

在绥德县沟壑密布的乡村,“我是村里可有名的人,父母也有名”。父亲是跟着刘志丹的老红军,阎爱芝本人和新中国同龄,是共青团员,选拔到韭菜园供销社当出纳。但她的漂亮带来了灾殃。对面办公的供销社会计对她流里流气挑逗,“我扇了他一耳光”。

以后又冒出一个商业局长,把她的裤带都扯断了,阎爱芝执意不从。事过不久阎爱芝莫名背上一桩贪污案,大会小会批斗,最后开除团籍。十七岁的她不服气,成了中国早期的上访者,曾经孤身从西安沿铁路走到北京。结果是归来进了绥德看守所,又被劳教三年。

在看守所里,她被打断了门牙,还尝到了“苏秦背剑”式上铐的苦头。因为偷藏一份省委书记王任重的批示,还被脱光搜身,患上了精神分裂症。当初遭到的骚扰,流传为她作风有问题的风言风语。转到劳教所时检查身体,证明她还是处女,“干部就明白我是冤枉的,照顾我,同伴也对我好”。

从劳教所出来,她养成了一个习惯:过一段时间,就到医院去检查处女膜,证明自己没有作风问题。终究得到平反的时候,她手头存了十几份妇科检查证明。

平反之后,二十八岁的她仍旧把这份清白记录延续下去,“不找对象,不结婚,才不找”。当时经过报道,她名气很大,收到一大堆捐献和求爱信,其中有一个是大学生,又是警察。“他说,听了我在看守所受的折磨,他赌咒再也不打犯人了。”大学生来找阎爱芝,向她磕头求爱,“又说自己家里有电风扇、大立柜”。这却让冷若冰霜的阎爱芝鄙视。

阎爱芝最终没有答应任何一个人,“以后见到男人就怕”。这些求爱信却被她保留下来。她朝着房间里12英寸的电视比划,“有这么大一箱子”。在西安南门外租房子的过程中,她一直带着这些信辗转。直到五年前搬到“自由自宅”,实在没有地方放,同住的伙伴冯华劝她,才把一箱子信丢掉了。

虽然平了反,阎爱芝却因为患有精神病,没有安排工作。倒闭的供销社还弄丢了她的户口,让她连身份证都办不了,享受不了社保。她靠打各种短工和捡破烂维持生活,一边上访,中间遇见了绥德同乡冯华和她收养的女孩。

冯华十五岁成过婚,第二年男人害头疼病死了,流落到西安打工,在干休所侍候瘫子。有天起早去干休所,她在南稍门附近的人行道上,看见一个被人遗弃的襁褓,里面有一个女婴,“只有一张纸条,标明出生年月”。

女婴健健康康的,冯华抱起了她,一直养到七岁。孩子要上学却没户口,冯华自己养活不了她,找到了早就认识的阎爱芝,三个人在南门外租了房一起住。

阎爱芝找记者报道之后,有华侨愿意收养女婴。虽然没弄成,但福利院给女孩子上了户口,跟随阎爱芝姓。有了户口,女孩子能够免费上学,一直读到了中专三年级,又在参加大专的自学考试。

谈话中间女孩子没有位置,一直趴在床上。她身材高挑,回答问话语气有些急促,解释着自己不是职高而是中专。冯华当时的记忆中,襁褓中的女孩子睁大眼睛看着她,眼神灵动。

有两次冯华出去给人烧饭,阎爱芝扑向窗户要跳楼,说不想活了,女孩子抱住她的双腿。阎爱芝又扑向女娃子,双手掐住女孩肩头,咒骂“你怎么还不死啊,气死我了”。冯华在家也被她叱骂,“你们怎么都不死”,骂完了又嚎哭。

阎爱芝有一个胸牌,出门的时候就挂在脖子上。牌子上写着:“本人有眩晕综合征,头晕不能动,眼睛睁不开,还有严重抑郁症,犯病大哭,心里全都明白,不会说话,全身没经(劲),不知道回家。烦劳打电话急救。”后面写着女孩子和冯华的手机号,以及地址。她上一次发病是从省信访局回来,过马路时突然晕倒,被扶起后想不起住址,还是别人打冯华的电话把她接回家。

另外一个毛病是脖子疼,头低不下来。凑近看,阎爱芝的脖子上有两道伤疤,一道说是当年上访,被人拿铁棍从窗格里伸进来捅的。另一处是做颈部脊椎手术留下的。脖子疼的一个后果是,阎爱芝不能再剪窗花卖,丢掉了一门养活自己的手艺,只好去捡垃圾。

“自由自宅”是高档小区,垃圾桶里常有生虫倒掉的米和挂面,留着自己吃。其他的破烂卖掉做生活费。前一段被一号楼的保安阻挡,只好去另一幢楼上捡。

以前剪的窗花都卖了,阎爱芝保留了一个相册。拿出来摊在床上看,有老鼠嫁女,老鼠的头部现出纤细的绒毛触须。花猪的肚子里还有小猪,是要下儿的母猪。还有狐狸抓鸡,老鼠吃麦穗穗,都是自创的花样,阎爱芝说是“算想算剪”。这些拍摄下来的图样只是顶小的,感觉却比我在书院门书画市场见到的生动细巧,叫人想到剪纸人当年的人材。

这间小屋子里,有令人意想不到的众多相册,保留着三个人生活中的闪光时刻。

一张标注为兴庆宫秧歌队的留影,三人一律穿着深红的绸袄裤,梳着长辫子,举着折扇,在公园绿地上做出弯腰回眸的造型,最初一眼有些难辨女孩子和两个养母。三个人参加过好几支秧歌队。

另外一张照片,是阎爱芝和女孩子在“西安电视台碎戏之星颁奖PK擂台赛”上的领奖照,两人演的碎戏是《吕布戏貂蝉》,还在上小学的女孩身量已经不低,一身素色戎装演吕布,阎爱芝则是满头珠翠的貂蝉,红绸袄裙显出腰身,看来对于红有特别的钟爱。她两次提到“脖子开刀打激素,我重了三十斤”,看来对这事特别在意。在一张别的照片上,阎爱芝额头上扎着白羊肚肚毛巾,挂着胡子,和扮演农夫的冯华演《骚情》。

在公园里和大街上,阎爱芝遇到老头就躲着走,觉得脏,“老头都是流氓,一个一个都是流氓”。走在路上,总觉得有人盯着她看。找老伴的念头,从来没起。

但看到老家来的幼年玩伴,一个个当了曾祖母,阎爱芝就心里难受,觉得这一辈子活得没意思,发病大哭,想死。“不由我。”

她不能贸然轻生。为了看病和上访,她借下的月息三分的债务,累起来上了百万元,两个外甥的果园和窑洞都抵押进去,只等她上访得到赔偿还账。年底,阎爱芝抽了签,是大吉,但“官事”一栏“公厅自有真明镜,急速难分黑白时”的签词,却让她有些忧心。

过年之后,我给女孩子打了个电话,她正在同学家里玩,说阎爱芝当天晚上不方便接电话,因为头晕。她最近常常头昏。春节期间,三人没有做年夜饭,“就是和平时一样,什么也没有添”。女孩子不觉得这有什么,“往年也这样”。

和两位养母呆在一起,她并不觉得有什么不好,也没有想过去寻找生身父母。毕竟,襁褓中的她被弃在古城脚下,是被眼下朝夕相处的一双手捡起来。

(原文名《古城脚下三人行》)

“母亲没法忍受…

逃回了家乡”

一架老式胶片机在店里拍的照片,上面有四个人,前排是坐在藤椅里的岳父和蹲着的小明,后排是站着的勇儿和我,背景是大河。勇儿满面笑容,右手搭在我的肩上,似乎是在说明,他是拍下这张照片的提议者。

照片上的大河变成了水库,左半边的两个人已经不在了,表情严肃的岳父和满面笑容的勇儿。

那次是勇儿带着媳妇,从上门的河北良乡回来。上八仙的车上,他靠在里窗,打量贴着车外暗青色掠过的页岩,对身旁的媳妇说:“你看这些,多细致——”

渡船口的店门前,他让媳妇靠在自己肩头,望着大河,太阳下山,一条金色的带子,从脚下直铺到天边。他轻轻叹息:“你看这是上天的路……”

媳妇沉默地顺着他,不知听懂什么没有。大家说,她有些笨笨的,否则家里不会招勇儿上门。

不知道勇儿被冒顶塌住的灵魂,能否走上去天上的路。要穿过地下两百米的黑暗煤层,似乎有些难,就像他和母亲从河南回来的路。

勇儿两岁的时候,当过村妇联主任的妈嫌男人是酒罐罐,带着他跑下了河南。听人贩子煽,说在那边家儿富足,男人不喝酒,还能当代课老师。结果被卖给一家三兄弟,轮流过夜。母亲没法忍受,几年后跑了出来,躲在一座山里,又找机会把勇儿偷出来,逃回了家乡。一路说好话搭便车,走到岚皋县的时候,娘两个身上只剩一个要来的饼子。前夫已经另娶,只好改嫁到张家。

勇儿姓了张,并不像真的张家人。张家本身有一儿一女,继父不大亲勇儿。勇儿妈自从回乡,也变得很闷,不大管勇儿。他经常的玩伴,是公路旁赵家店里的两个姑娘,他喊姐姐,也就是以后我的妻子小絮和姨妹。岳母一个人开店那些年,常年靠他打伴,在大河的水响中睡着,听见公路上有个响动,就握住枕头边的一根攒火棍,跟他的身长差不多。十五岁那年他出了门,常常给两个姐姐写信。我看到过他从北京郊县寄来的信件,总是很正式地这样开头:

大(二)姐:

近来还好吧?我这里一切都好,很想念你们……

她们不太回信,对于他一成不变的问候,找不到什么话来回答。他却似乎是按照义务,定期把自己在外的行止告诉她们。以后才知道,实际上在来信一成不变的抬头后面,勇儿在外面的经历并不平常。

他在北京一家饭店里当帮厨。小絮有一个亲二叔,早年参加了地质队,在河北良乡工作。勇儿常去看他,认了亲,嘴巴甜,二叔给他介绍了这个女友。勇儿结了婚,就在那家饭店办的婚礼。保留下来的几张照片上,勇儿穿着西装,餐厅顶上结着彩灯,由于玻璃的闪光,勇儿的脸大多是黑的。

过了一段,勇儿却被饭店辞退了。勇儿去二叔家时常带些小菜,说是饭店剩下的。后来才知道勇儿有顺手拿的毛病。女友喜欢吃包子,他也顺手拿了一些。勇儿从没在岳母和二叔家里拿过东西,早年倒是曾从张家偷蒸馍给岳母当早饭。

勇儿换到了一个清真寺当保安和管电,他会一点电路修理。那段时间他曾经骑一辆八成新的自行车,带着媳妇去二叔家。过了一段派出所的人却上门来了,让二叔做笔录,原来那辆车是勇儿偷来的。据说他参与了一个偷车团伙,都是家乡人,那些人跑了,却把他抓住了。

勇儿坐了半年牢。出来之后,他又给小絮姊妹写信,抬头仍然是说一切都好。又说打算让张家的妹妹过去,一起在北京的超市里做蒸面,说那个生意好。

正是在这期间,他带媳妇回来了一趟,留下了那张四个人的照片。

他带了张家的妹妹去北京,蒸面生意却没有维持多久。据说他不会管账,本钱都落到了妹妹妹夫手里。生意倒闭以后,妹夫要去山西打工,勇儿也一路去了。那时候他的媳妇已经生了。

勇儿以前没有去过山西。别人说他身体单弱,不适合下矿。去山西以后不到三个月,他就出事了。那次事故里就死了他一个人,旁人连皮都没擦到。

岳父和二叔去山西处理了勇儿的后事。勇儿媳妇说娃子嫌人,分了八万块赔款给勇儿的妹妹妹夫,委托他们养大娃子。估计她是想再嫁,怕娃子拖累。勇儿的骨灰带回家乡,由张家负责安葬,丧葬费也在赔款里出。在张家柴山上找了块地方,做了一副泡桐树木料,安葬了勇儿。年纪轻,虽然有了后人,也没打丧鼓。安葬的时候岳母流了眼泪,私下说不该用发胀的泡桐树给勇儿做料,用的勇儿的赔款,至少也该用椿树料。但她也只能送上一份五十块的情。勇儿的妈和勇儿媳妇都是闷闷的,没见她们流泪。

勇儿过世半年多,有一次翻相册,看到四人的那张合照,小絮眼睛就湿了。过了一阵她说,其实我收到过他一封信,就在他去世以前半个月。

这封信和从前的都不一样,信里勇儿讲了他在矿上不太习惯,还总是做一个梦。

“他说梦见自己站在一条长桥上,好像是在一个火山口上,两边都是燃的火,望不到底。他只有从长桥上往前走,长桥只有一尺宽,他不敢迈脚,一迈就会掉下去。总是在掉下去的那一下,就吓醒了,一身冷汗。”

小絮收到信,以为跟往常的一样,就没有当时拆开看。等到勇儿安葬了,她想到了这封信,拆开了才知道里面的内容。她当时出了冷汗,几晚上一直发梦魇。不敢留着信,只好烧掉了。

那张四人的合影,当时放回了相册,现在也不知落在何处。

(原文名《勇儿的梦》)

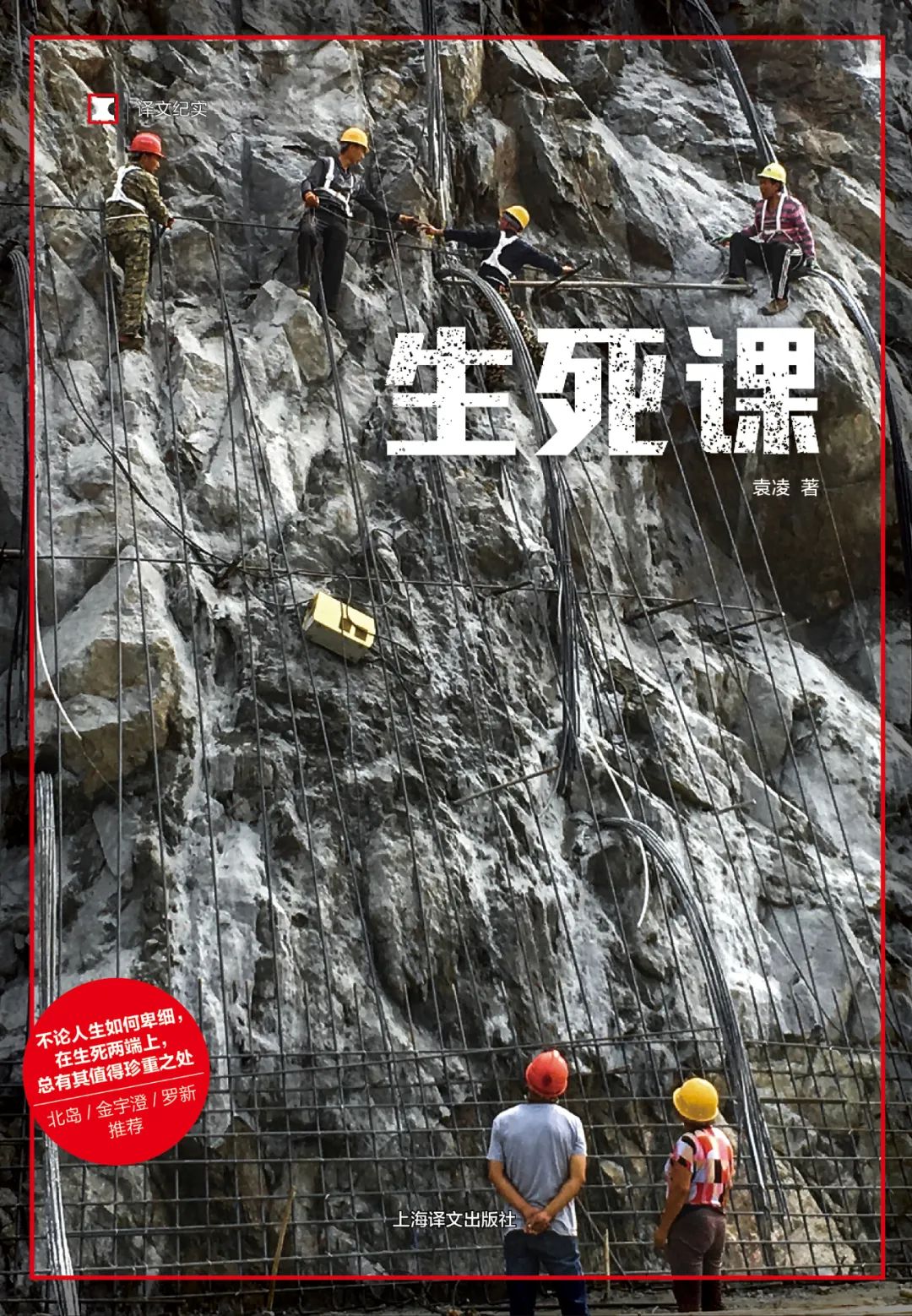

本文节选自

《生死课》

作者: 袁凌

出版社: 上海译文出版社

出版年: 2020-11

编辑 | 仿生斯派克

主编 | 魏冰心

配图 | 电影《地久天长》《喊·山》

封面 | 《山河故人》

原标题:《“无穷的远方,无数的人们,都和我有关”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司