- +1

翻译家易丽君逝世:译介诺奖作家托卡尔丘克等波兰语作家的“伯乐”走了

据北京外国语大学欧洲语言文化学院消息,波兰语翻译家易丽君先生于2022年2月7日下午4时35分因病在北京逝世,享年87岁。

易丽君自1962年起便在北京外国语学院东欧语系(今欧洲语言文化学院)任教,一生译著颇丰,她与《世界文学》杂志引进翻译了不少20世纪的波兰名家作品,包括诗歌《亚当·密茨凯维奇的长诗》《切·米沃什诗抄》《尤·杜威姆诗选》《维·席姆博尔斯卡诗选》,中短篇小说塔·鲁热维奇的《我的女儿》《在外交代表机构》,雅·伊瓦什凯维奇的《肖邦故园》等等,还著有专著《波兰战后文学史》。2018年11月19日,易丽君教授荣获中国翻译文化终身成就奖。

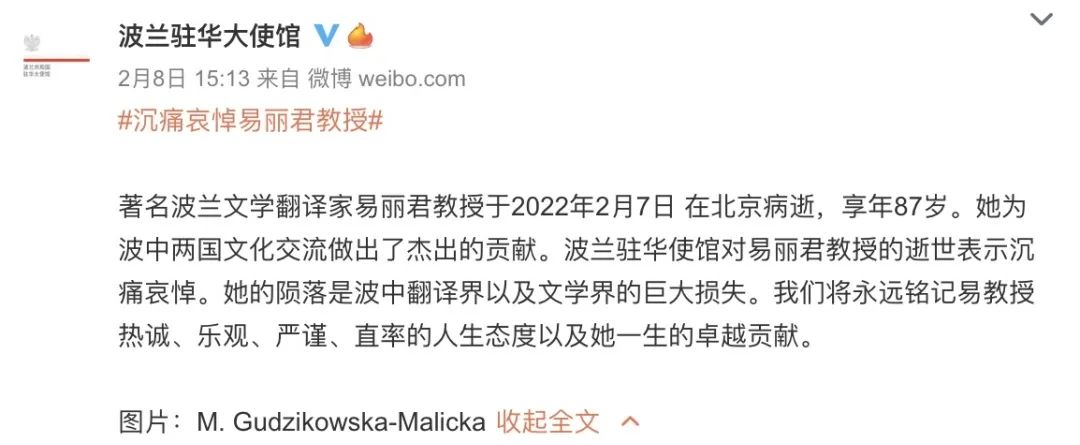

波兰驻华大使馆官方微博在2月8日发出的悼念消息表示,“她的陨落是波中翻译界以及文学界的巨大损失。我们将永远铭记易教授热诚、乐观、严谨、直率的人生态度以及她一生的卓越贡献。”

作为最早译介推荐东欧作家的翻译家之一,她为中国翻译界培养了不少年轻翻译人才,她本人也是最早翻译2018年诺奖作家托卡尔丘克作品的译者。《世界文学》主编、东欧文学学者高兴回忆说,上世纪80年代就读于北京外国语学院东欧语系时,系里大多数老师都从事语言教学,易丽君是少有从事文学教学和翻译的老师,还发表了很多译作,高兴认为易丽君先生是位“全面”的学者,她的翻译涵盖诗歌、散文、小说等多种文体,横跨古典和现当代不同类型的作品,同时撰写了多部波兰文学研究专著,“像波兰、罗马尼亚等小语种的研究,有一段时间都是坐冷板凳的,但易先生这些老一辈学者愿意一条路走到底,他们给了我一种内心的鼓舞。前辈非凡的意志和毅力,他们对待翻译的态度值得我们学习和传承。”

《怪诞故事集》译者李怡楠是北京外国语大学波兰语教研室主任,也是易丽君的学生,在之前一次对谈活动中她表示,“易教授既是我的研究生导师,也是我的人生导师。在易老师的影响下,我走上了热爱波兰文学的道路,易老师这种一生对于波兰文学翻译和研究的的学术追求,一直影响和鼓舞着我。”

通过下面这篇《太古和其他的时间》的译序,我们可以感受到小说中太古这个宁静精神家园与文学寻根的动力,也暗合于翻译家易丽君的学术人生,以此纪念这样一位笔耕不缀、著作等身的文化老人的远行。

2020年《怪诞故事集》上市推荐视频中的易丽君

/ 《太古和其他的时间》译序 /

一首具体而又虚幻的存在交响诗

奥尔加·托卡尔丘克(Olga Tokarczuk)是二十世纪九十年代波兰文坛出现的一颗璀璨的新星。一九六二年一月二十九日,她出生在波兰西部名城绿山附近的苏莱霍夫。一九八五年毕业于华沙大学心理学系。一九八五年至一九八六年住在弗罗茨瓦夫市,自一九八六年起,迁居西南边城瓦乌布日赫,在该市的心理健康咨询所工作,同时兼任心理学杂志《性格》的编辑。

一九八七年,她以诗集《镜子里的城市》登上文坛。此后常在《雷达》《文学生活报》《奥得河》《边区》《新潮流》《文化时代》和《普世周刊》等报刊上发表诗歌和短篇小说。

一九九三年出版长篇小说《书中人物旅行记》,一九九四年获波兰图书出版商协会奖。一九九五年出版长篇小说《E.E.》。翌年出版长篇小说《太古和其他的时间》,受到波兰评论界普遍的赞扬,并于一九九七年获波兰权威的文学大奖“尼刻奖”和科西切尔斯基夫妇基金散文文学奖,从而奠定了她在波兰文坛令人瞩目的地位。

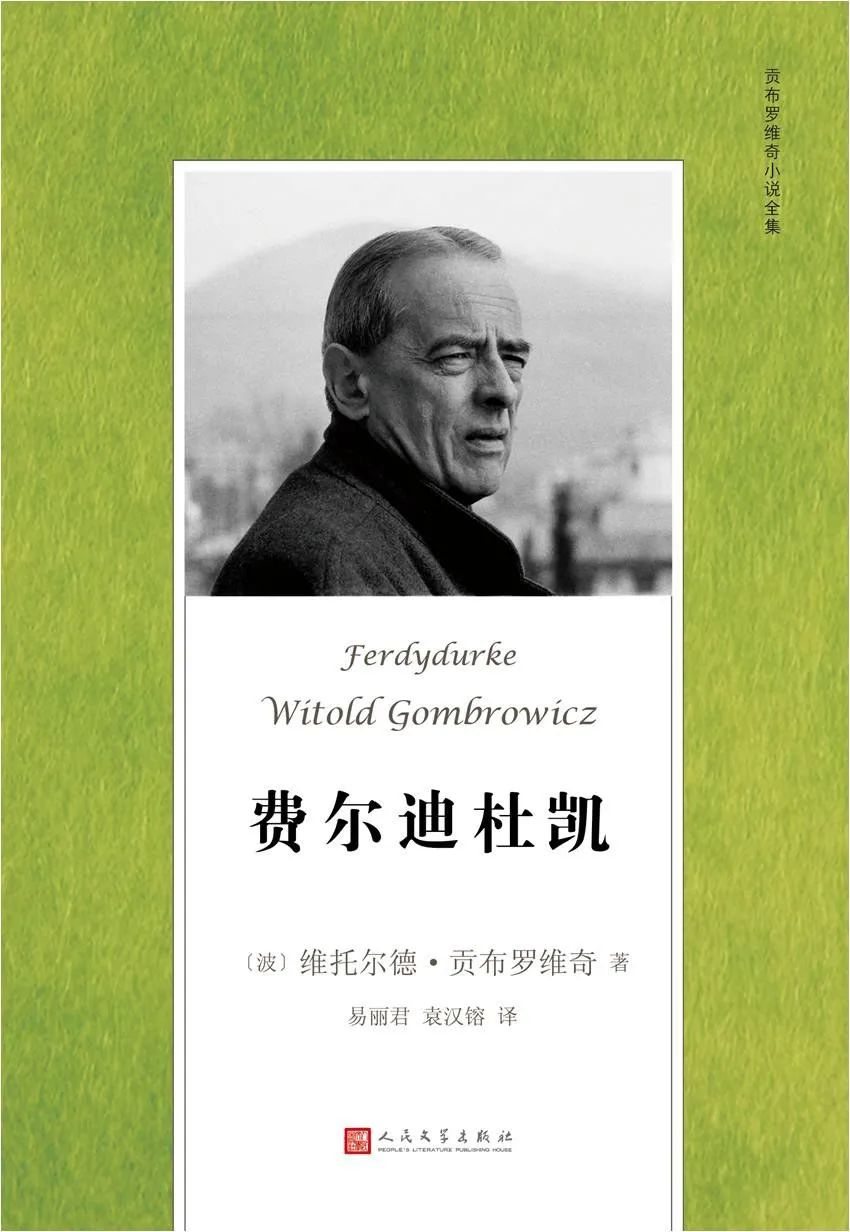

最早两部译作由易丽君和先生袁汉镕合译

也就在这一年,她放弃了公职,专心从事文学创作,先后发表了短篇小说集《橱柜》(一九九七)和长篇小说《白天的房子,夜晚的房子》(一九九八),一九九九年,她因这部作品再次获得“尼刻奖”。

自上世纪九十年代中期起,她定居在离瓦乌布日赫不远的农村,成为乡情、民俗的守望者,但也并非离群索居,邈与世绝。她乐于与人交往,更喜欢外出旅游。作家迄今的成功,绝非评论界的炒作抑或幸运的巧合,而是由于她所受到的各种文化的熏陶,正规、系统的心理学教育,以及广阔、丰富的生活经验。这一切都为她的创作打下了坚实的基础,使她的才华得以充分地发挥。

托卡尔丘克发表诺奖受奖演讲

二十世纪九十年代,波兰文坛发生了许多变化。官方文学和底下反对派文学的明显区别已不复存在。过去常见的文学主题,如爱国主义、英雄主义、造反精神等都曾是波兰社会意识生动的组成部分。

随着制度的更迭,上述主题有所削弱。在二十世纪七八十年代,作家独立性的首要条件,是保持批判的勇气,敢于坦言真理,敢于揭露政权的外来性和极权统治的弊端,敢于揭露社会生活中的阴暗面。

这种批判精神展示了一种浓缩的波兰性,起了一种抵御外来性的防护铠甲的作用。但是这种波兰性在浓缩了波兰民族酷爱自由、敢于反抗强权的象征意义的同时,也阻碍了作品中的波兰人成为有血有肉、有七情六欲的人。

在冷战时期意识形态斗争的影响下,这种批判精神还不免带有派别的色彩,简单化的价值标准使得某些被以为是高尚的文学,却不一定是杰出的文学。

年轻一代的作家淡化历史,他们无需再为国家的不幸命运披上服丧的黑纱,他们从事文学创作不像前辈作家那样态度严肃,那样追求“文以载道”和“震撼效应”。

他们拥有一种更轻松、自由的心态,把文学创作当成一件愉悦心灵的乐事,既让自己在编故事的过程中享受快乐,也让读者不费力气、轻松地接受。

他们不屑于承担战后近半个世纪波兰现实里清算是非功过的使命。再者,清算文学在过去的地下出版物中,已可谓是汗牛充栋,在他们看来,重复不免意味着思想和艺术的贫乏。

因此他们在回顾过往时,也是以一种幽默、调侃的口吻代替愤怒的控诉。他们希望扩大视野,独辟蹊径,去开拓新的创作题材。他们感兴趣的对象由“大祖国”转向“小祖国”—也就是故乡,由“大社会”转向“小社会”—也就是家庭,从中探寻社会生活新颖的、建立在人性基础上,普通而同时也富有戏剧性和持久价值的模式。

他们善于在作品中构筑神秘世界,在召唤神怪幽灵的同时,也创造自己的神话。他们的作品往往是现实生活与各种来源的传说、史诗和神话的混合物。

他们自由地随心所欲地利用神话和民间传说来表现他们所欲展示的一切人生经历—童年、成熟期、婚恋、生老病死。他们着意构想的是,与当代物质文明处于明显对立地位的,充满奇思妙想的世界。

这类小说描绘的往往是作者将童年时代回忆理想化而形成的神秘国度,或者是作者记忆中老祖父所讲的故事里的神秘国度。小说里的空间—与当今贫瘠的、被污染了的土地及城市的喧嚣,或大都会的钢筋水泥森林大相径庭—流贯着一种生命的气韵,是人和天地万象生命境界的融通。

每片土地都充满了意义,对自己的居民赐以微笑。它是美好的,使人和大自然和谐相处。它的美很具体,同时也教会人去跟宇宙打交道,去探寻人生的意义和世界万物存在的奥秘,就像是交给人一块神奇的三棱镜,透过它能识破天机,看到上帝,看到永恒。

奥尔加·托卡尔丘克的长篇小说《太古和其他的时间》便是其中最具代表性的作品。上面提到的一些写作变化特点,都在这部小说中得到了具体的反映。这部作品既是完整的现实主义小说,同时又是富有诗意的童话,是一部糅合了神秘主义内涵的现实主义小说。

作家在小说中虚构的世界名为太古。这是一座远离大城市、地处森林边缘,普普通通的波兰村庄。作者以抒情的笔触讲述发生在这座村庄的故事,重点展示了几个家庭、几代人的命运变迁。

小说以人道情怀杂呈偏远乡村的众生百相,为读者营构了一幅幅鲜明生动的日常生存景观。一群不同性格、不同年龄、不同家境的人物,生息歌哭在太古,他们承受着命运的拨弄、生老病死的困扰和战争浩劫的磨练,在生活的甬道里直觉地活着,本真地活着。

他们的喜怒哀乐都非常直露,他们的家庭纠葛都非常情绪化,他们追求幸福或燃起欲望的方式都散发着原始的气息,均为波兰百姓饮食人生的自然写照。显然,作者摄取的是她非常熟悉的农村居民生存的自然生态图景,但又并非简单地进行自然主义的再现。

作者力图深入人物的内心世界,把握其真实性情,并非直白地臧否人物、褒贬是非,而是以不拘一格的方式展示人生百态,或美丑叠现,或善恶杂糅,或得失相属,或智慧与残缺孪生,凡此种种,在不断的发展变化过程中相生相克,相映成趣。

小说中现实的画面和神话意蕴水乳交融,相得益彰。太古虽然不大,却包含了成为一个完整世界需要的一切。太古不仅是波兰某处的一座落后村庄,同时也是一个“位于宇宙中心的地方”,或者可以说是自远古以来,便已存在的宇宙的一块飞地。

它是天国的再现——虽是变了味的天国,是人类生存的秩序同大自然和超自然的秩序直接接壤的地方,是人和动植物构成的生机勃勃的有机体,是宇宙万物生死轮回、循环不已的象征。

太古既是空间概念,同时又是时间概念。太古是时间的始祖,它包容了所有人和动植物的时间,甚至包容了超时间的上帝时间、幽灵精怪的时间和日用物品的时间。有多少种存在,便有多少种时间。无数短暂如一瞬的个体的时间,在这里融合为一种强大的、永恒的生命节奏。

太古的时间由三层结构组成:人的时间,大自然的时间(其中也包括,人的意识和想象力的各种产物的时间(如溺死鬼普鲁什奇和化成美男子跟麦穗儿交媾的欧白芷的时间),以及上帝的时间。

这三层时间结构将叙事者提及的所有形象,所有现实和非现实的存在形式,完整地、均匀地交织在一起,共同构成一首既具体又虚幻的存在的交响诗。太古的时间,亦如宇宙的时间,没有开头也没有结尾,只是不断变换着新的形式,从形成到分解,从分解到形成,从生到灭,从灭到生,无穷无尽。

太古作为一座具体的普通的村庄,是个远离尘嚣的古老、原始、人与大自然和谐相处的神秘国度,在这里繁衍生息的人们过的几乎是与世隔绝的日子,自古以来就固守着自己独特的传统,自己的习俗,自己的信仰,自己分辨善恶的标准。在他们的想象里,有一条看不见的界线是他们通向外部世界不可逾越的障碍,这条界线之外的大千世界,对于他们不过是模糊的、虚幻的梦境。对于他们,太古处于宇宙的中心便是很自然的逻辑。

太古的象征意义在于,人们在心灵深处都守望着一个被自己视为宇宙中心的神秘国度。在快速变革、充满历史灾难、大规模人群迁徙和边界变动的世界上,人们往往渴念某种稳定的角落,某个宁静而足以抗拒无所不在的混乱的精神家园。

奥尔加·托卡尔丘克在答波兰《政治周刊》记者问时曾说,她写这部小说似乎是出自一种寻根的愿望,出自寻找自己的源头、自己的根的尝试,好使她能停泊在现实中。这是她寻找自己在历史上地位的一种方式。

太古似乎包括了上帝创造的八层世界,一切有生命的东西都有意识或无意识地参与其中的活动。它发生了许多天国里才能发生的事,它东南西北四个边界各有一名天使守护。

太古人们的姓氏也具有象征意义:博斯基的意思是“上帝的”,涅别斯基的意思是“天上的”,塞拉芬的意思是“六翼天使”,海鲁宾的意思是“上帝的守护天使”。然而,无论他们是天国的神圣家族也好,还是落入凡尘的天使也好,他们都未能超脱历史,他们的生活都打下了深刻的时代印记,他们的命运跟天下其他地方的人们的命运同样悲苦,只不过太古的人们几乎是以天堂的平静心态和坚忍、淡泊的精神忍受着自己的不幸。

作家正是把她笔下的人物放在大的历史背景下来审视的,透过生活在太古的人们的遭遇,牢牢把握住“时代印记”和“历史顿挫”。从第一次世界大战到二十世纪八十年代的历史进程,在小说中虽是尽量轻描淡写,一笔带过,但它贯串了作品的始终,并以其残酷、无情的方式影响着小说中人物的命运。

守护太古四方边界的天使,没能保住这座人间伊甸园免受时代纷乱的侵扰。上帝、时间、人与天使究竟谁是主宰,恐怕只有到知道世界全部过去和未来历史的游戏迷宫中去寻找答案了。

《太古和其他的时间》作为一部长篇小说虽然篇幅不大,却具有任何一部优秀小说必须具备的特点,如鲜活的人物形象,流畅、性格化的语言,快速发展的情节等。作品中简洁精确,但经常不乏诗意的描述把读者带进一个奇妙的世界,字里行间随处可见的俏皮与机智,调侃与幽默,质朴与灵性,常使读者赞叹不已。

许多神话、传说乃至《圣经》典故,似乎都是作者信手拈来,却又用得恰到好处,既丰富了人物形象,又渲染了环境气氛,使整部作品具有浓郁的神话色彩,笼罩着一种耐人寻味的亦虚亦实、亦真亦幻的神秘氛围。

那些亦庄亦谐的隐喻,蕴藏着作家对当今人类生存状态的关怀和忧虑,蕴藏着某种既可称之为形而上学的,也可称之为存在主义的不安。而对各种跌宕起伏的人生,篇中人物没有大喜大悲的情感爆发,有的只是一种深情的温馨和挥之不去的淡淡的哀愁,有的是一种剪不断的思乡情结。

整部作品给人留下的强烈印象是它的统一性,是内容和形式、主观和客观、大自然和文化、哲理和日常生活、变化和重复的高度统一,宏观思维和微观思维、个人潜意识和集体潜意识的高度统一。

没有脱离人的意识而独立存在的世界,也没有脱离大自然和存在永恒节奏的意识。因此可以说,这部作品虽是小制作,却展示了大智慧,大手笔。轻巧中蕴含着厚重,简约中包藏着复杂,宁静中搏动着力量,平俗中洋溢着诗意。细读之后,令人回味无穷。

新媒体编辑:郑周明

配图:出版资料

原标题:《翻译家易丽君逝世:译介诺奖作家托卡尔丘克等波兰语作家的“伯乐”走了》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司