- +1

韦斯·安德森和他的怪咖军团,一封给《纽约客》的情书

原创 Lens WeLens

韦斯·安德森的第十部长片《法兰西特派》一问世就成了聚光灯的焦点。

在强迫症的电影里,总有一些不那么正常的人组成了一个不那么现实的世界。那些追求极致的小怪癖,让这些人们即荒诞又幽默。和人人都太过于正常的现实世界相比,韦斯·安德森和他的怪咖军团在一个个色彩光怪陆离的韦式美学世界里繁衍生息。

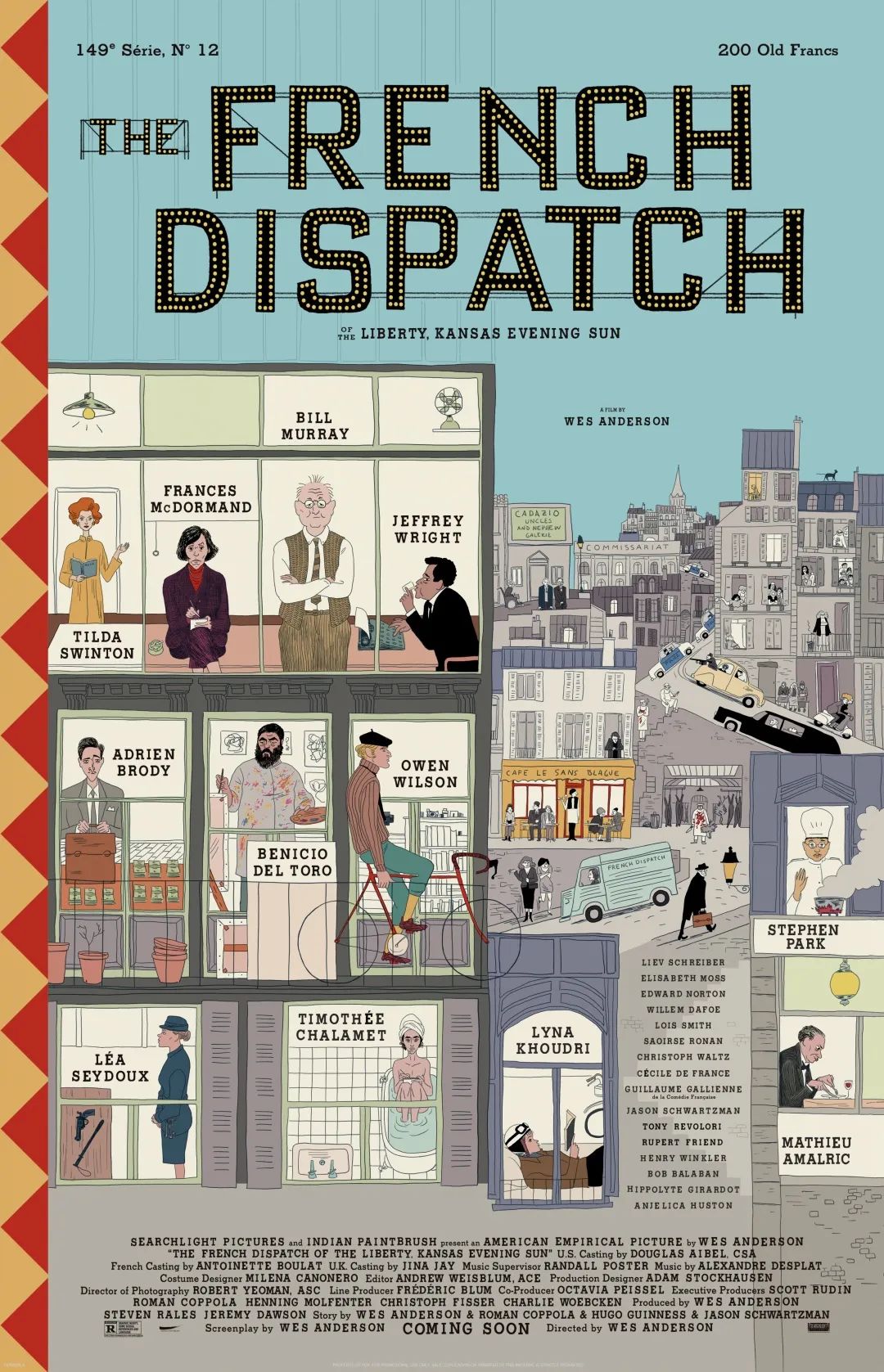

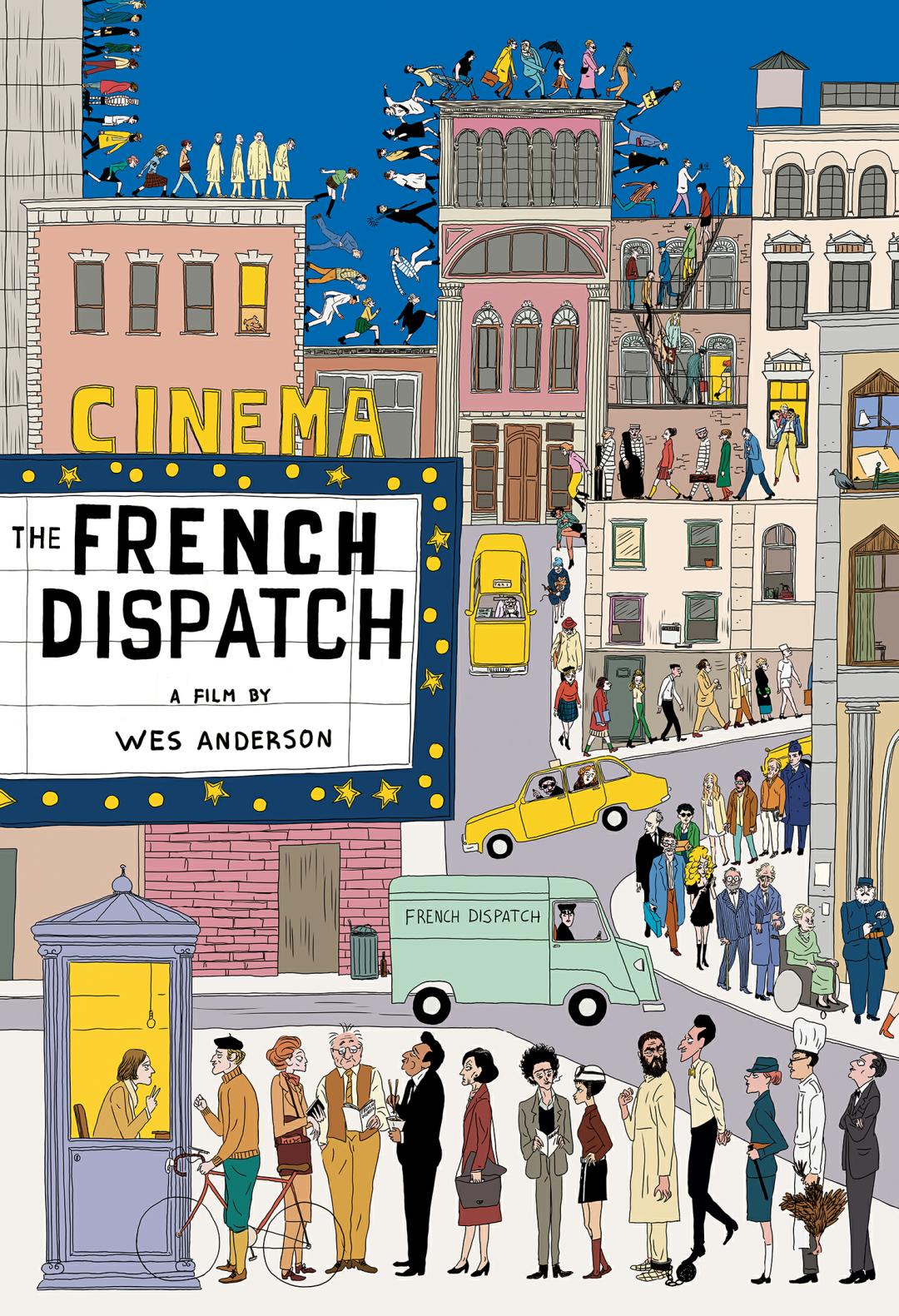

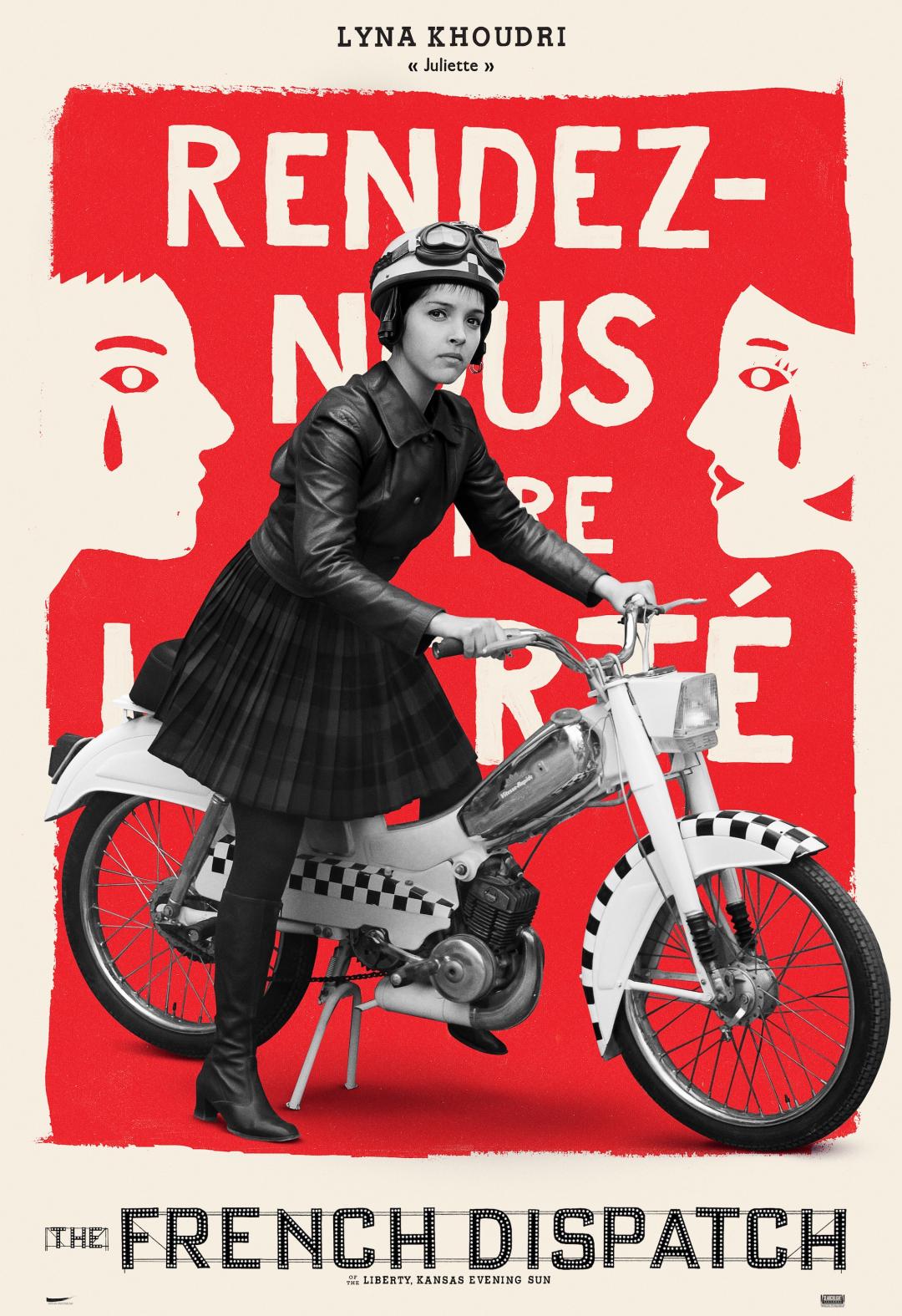

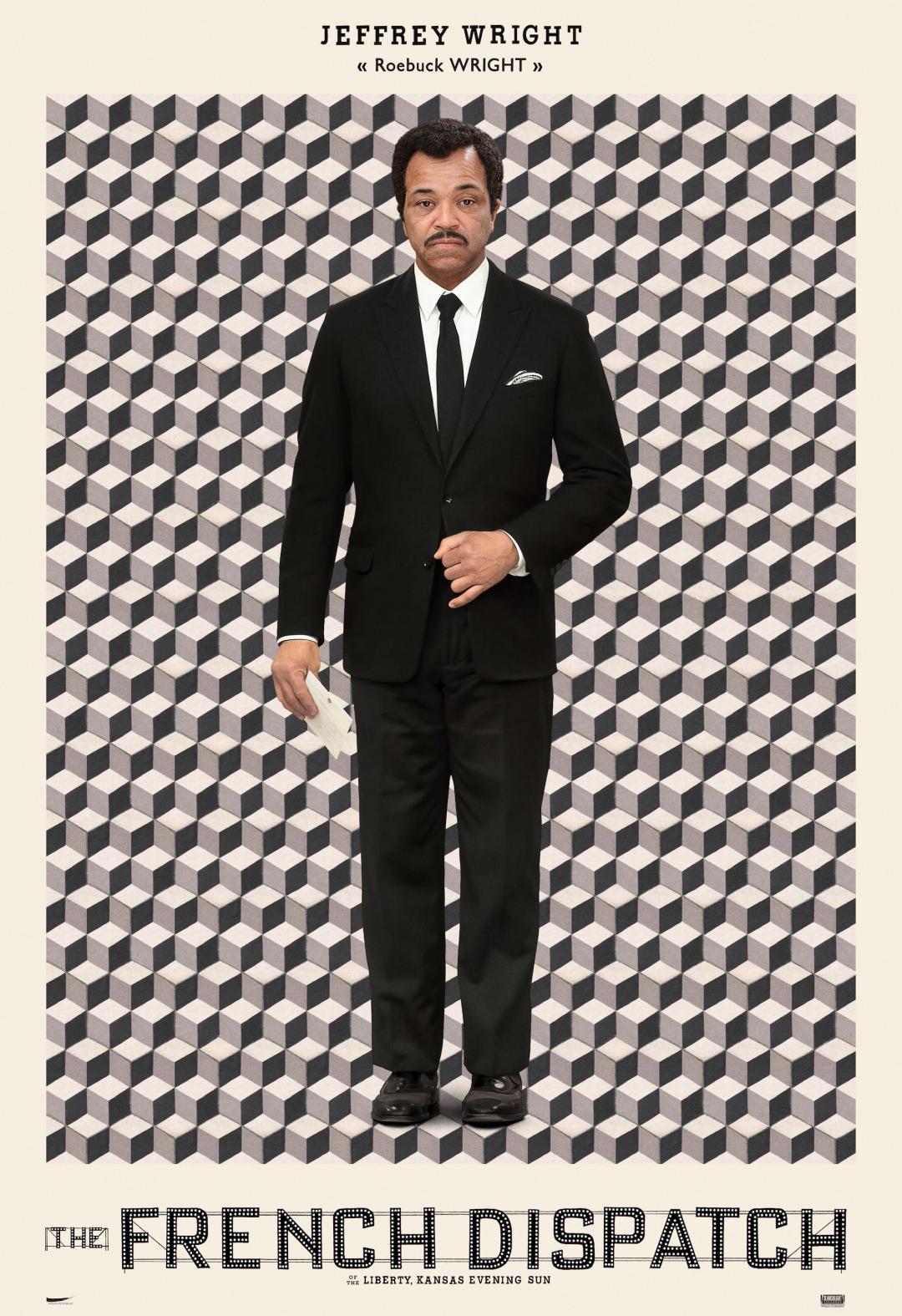

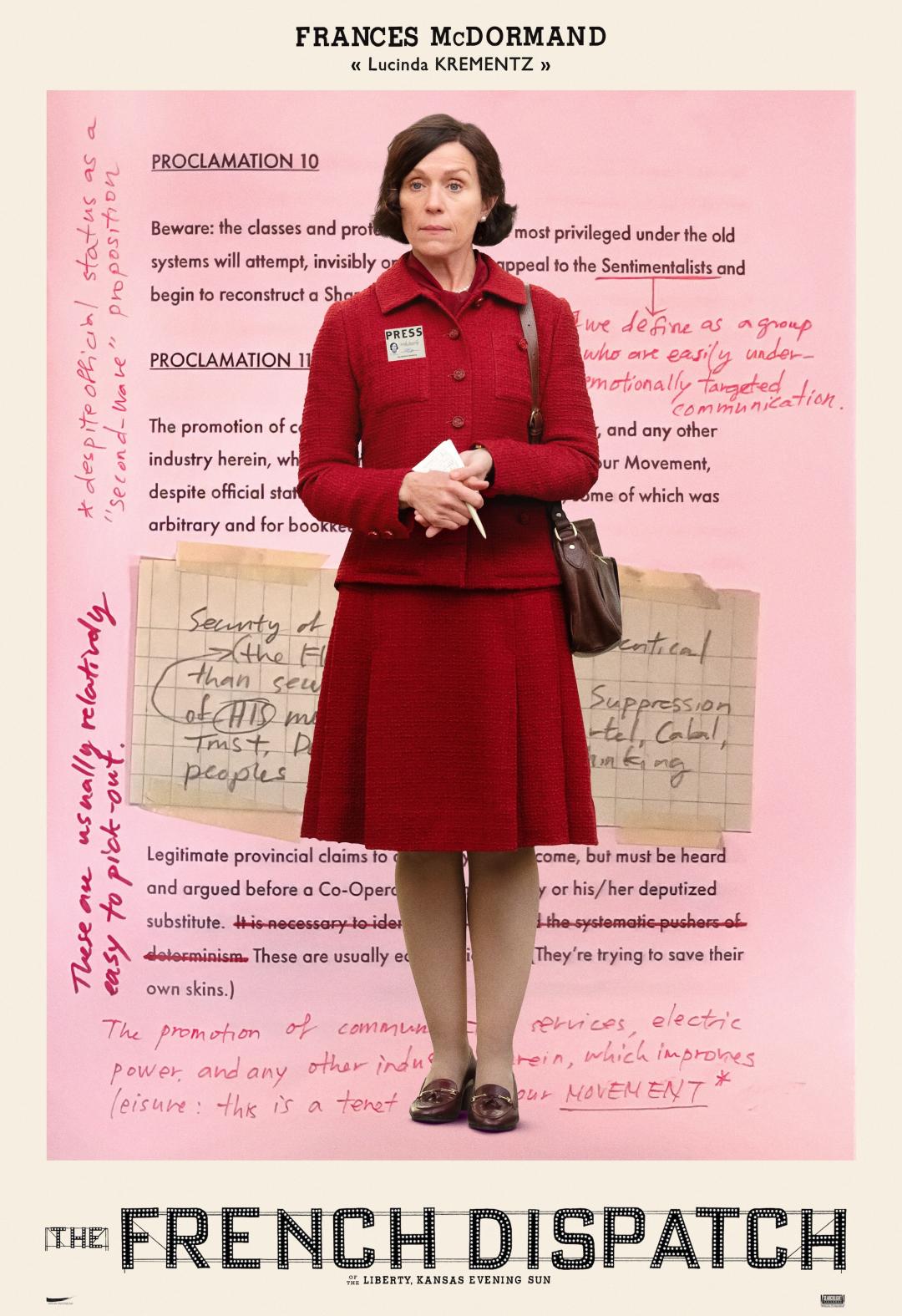

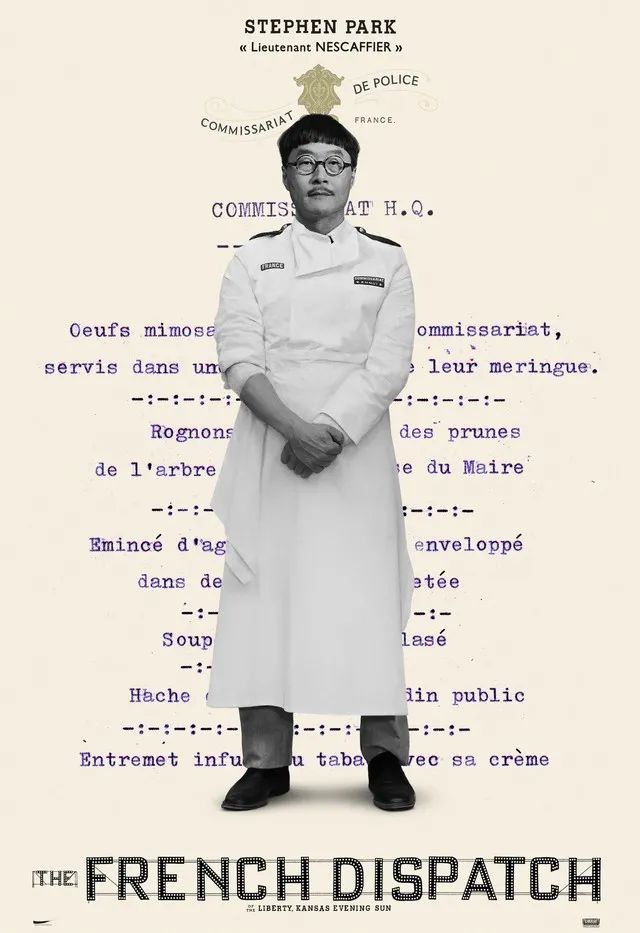

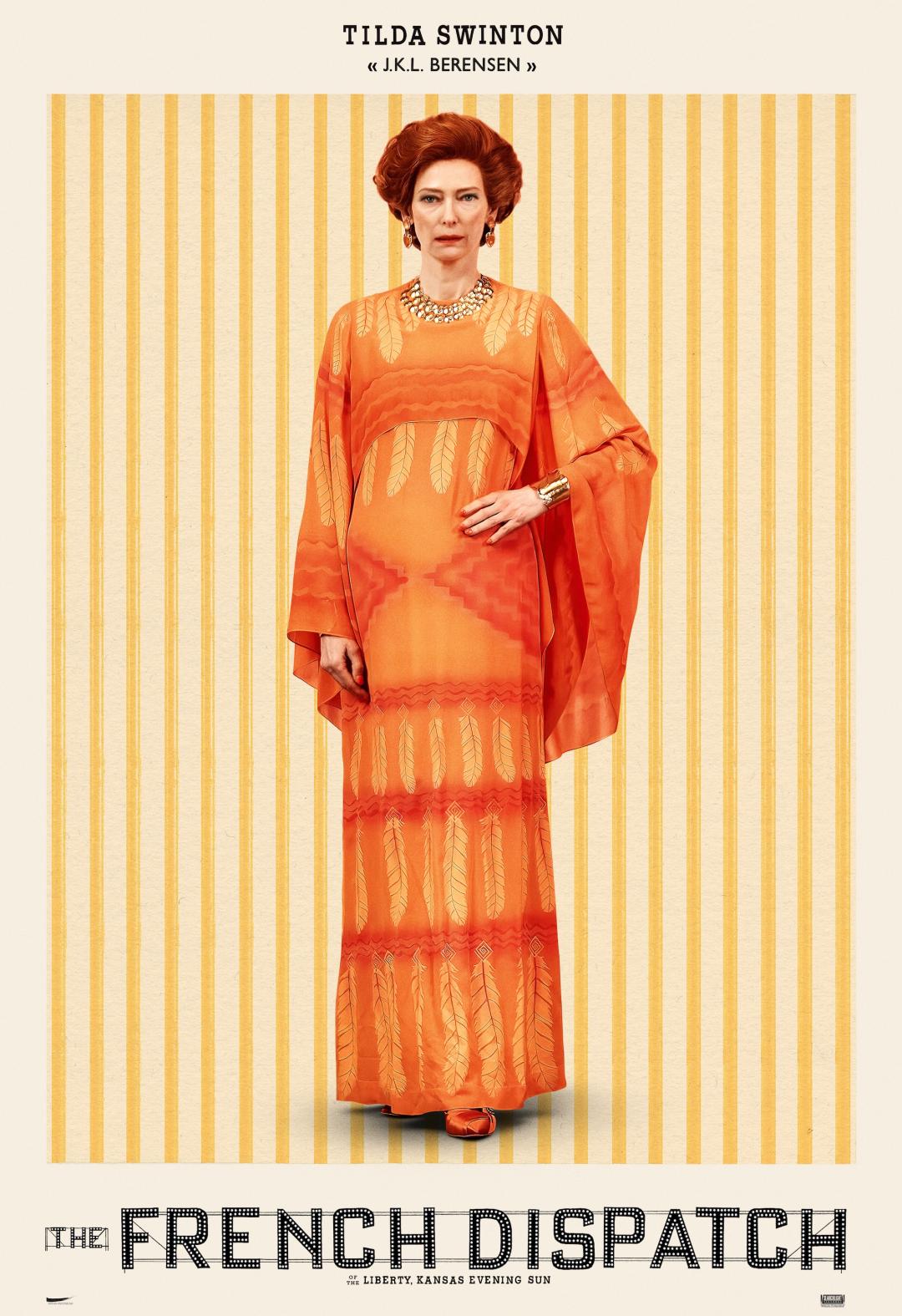

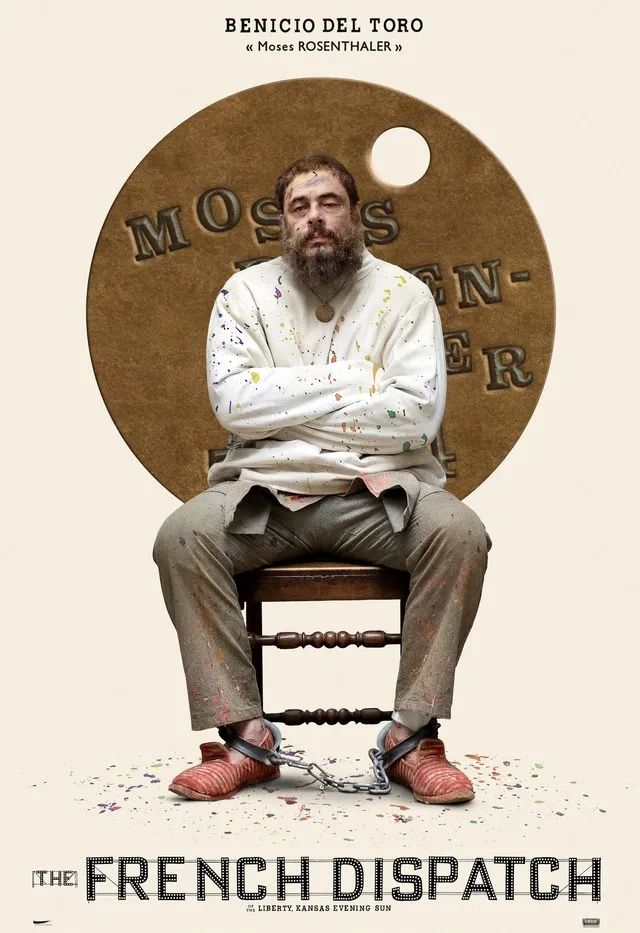

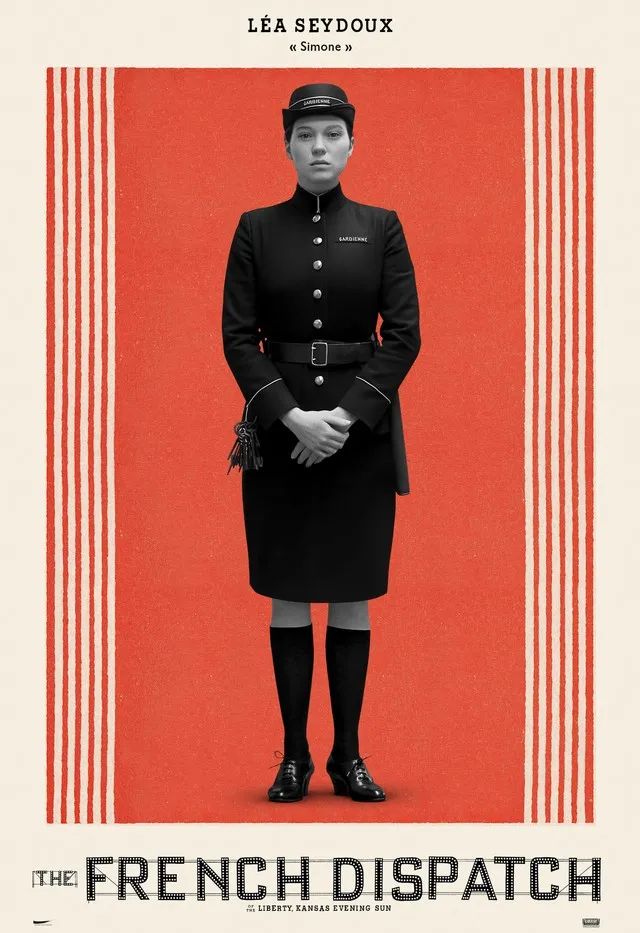

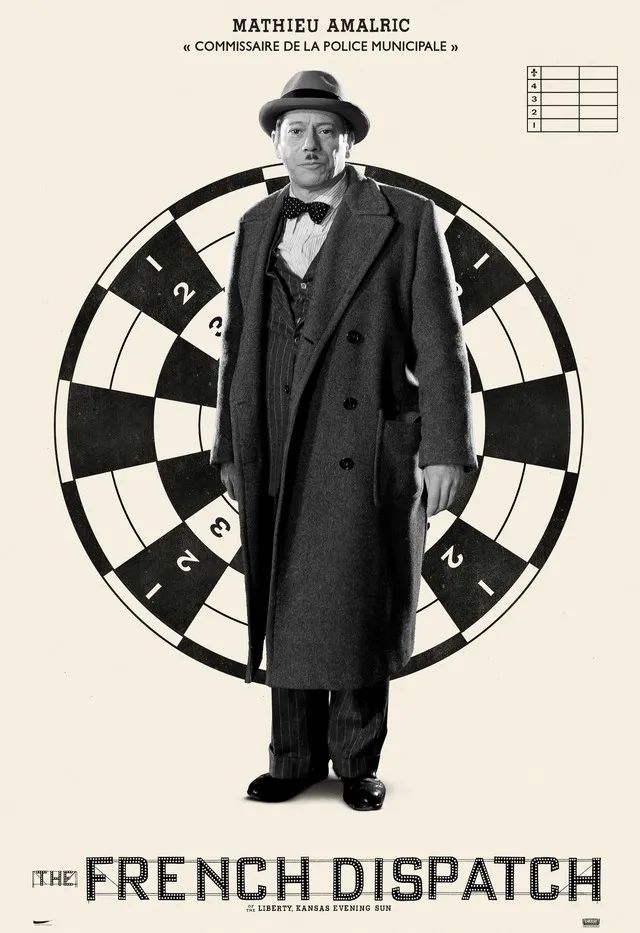

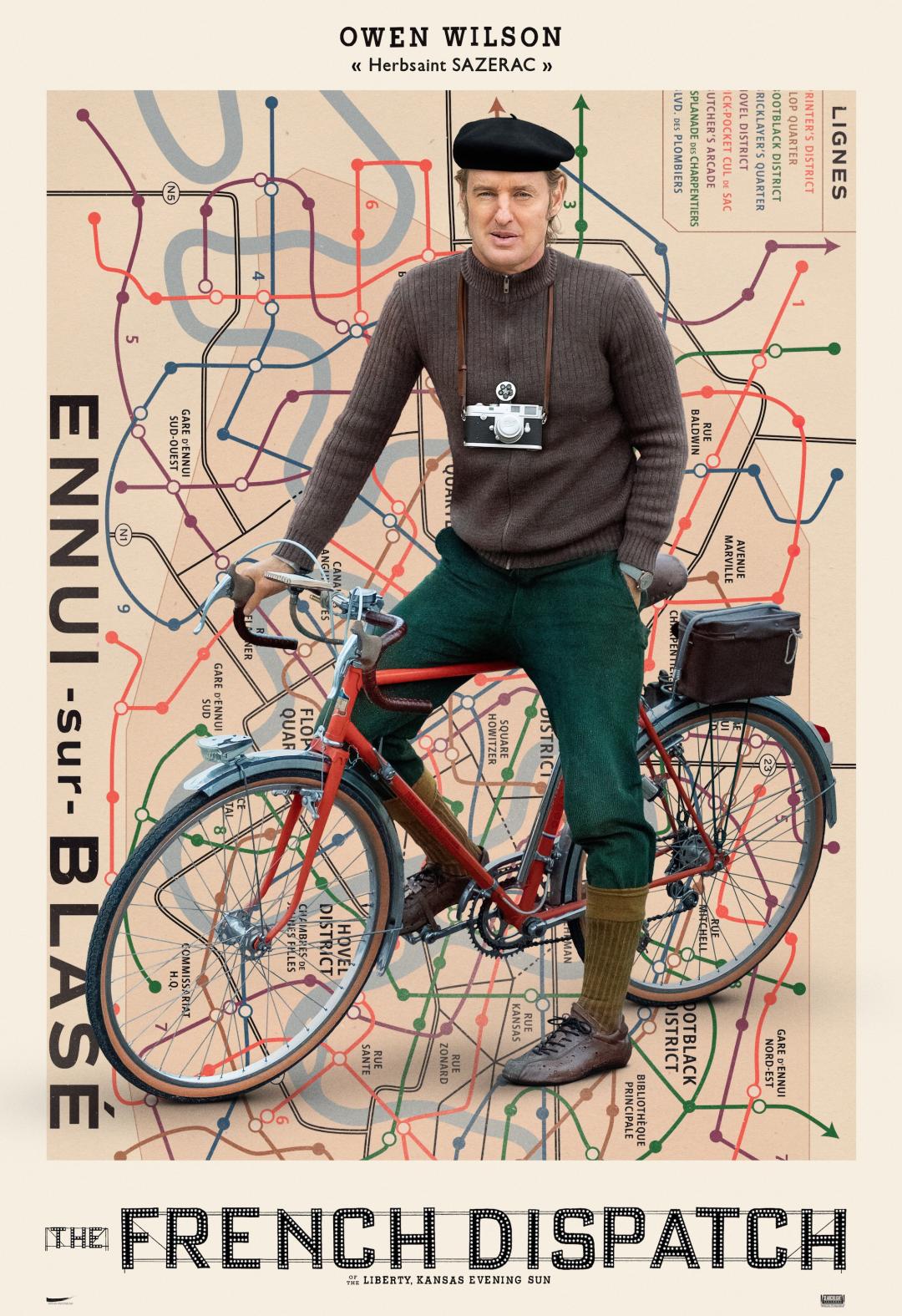

⬅️ 向左滑动,查看《法兰西特派》电影海报

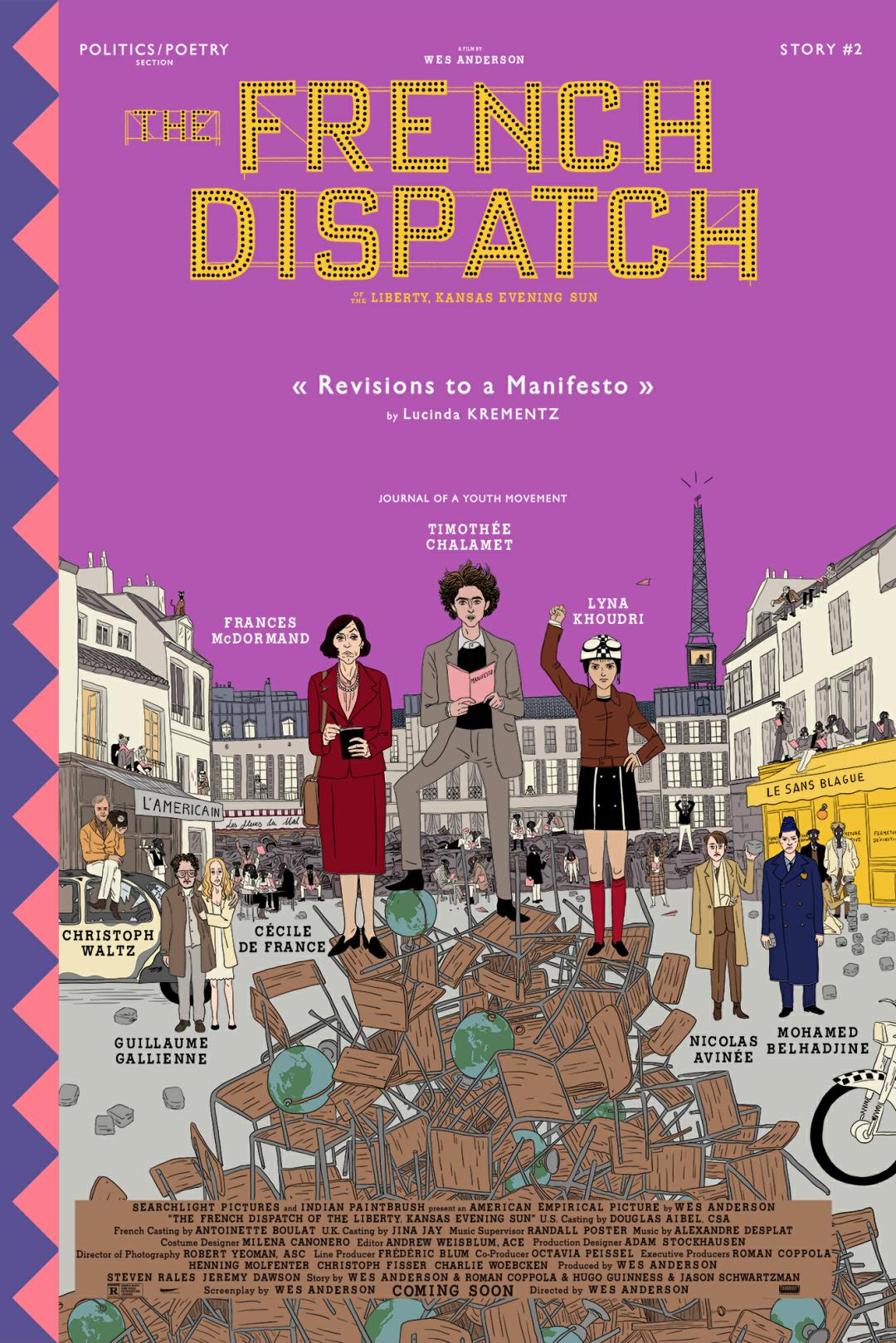

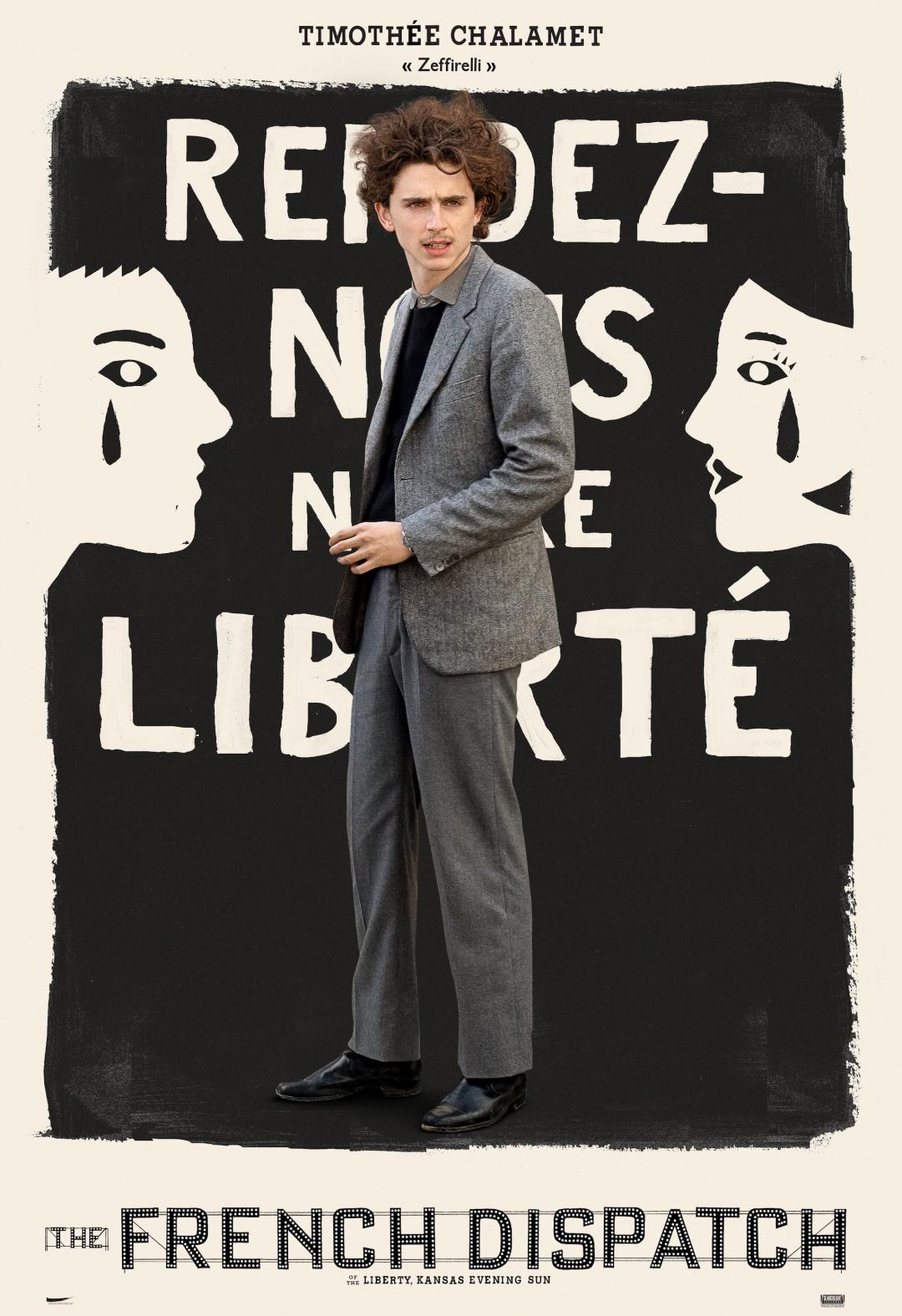

⬅️ 向左滑动,查看《法兰西特派》电影角色海报

01

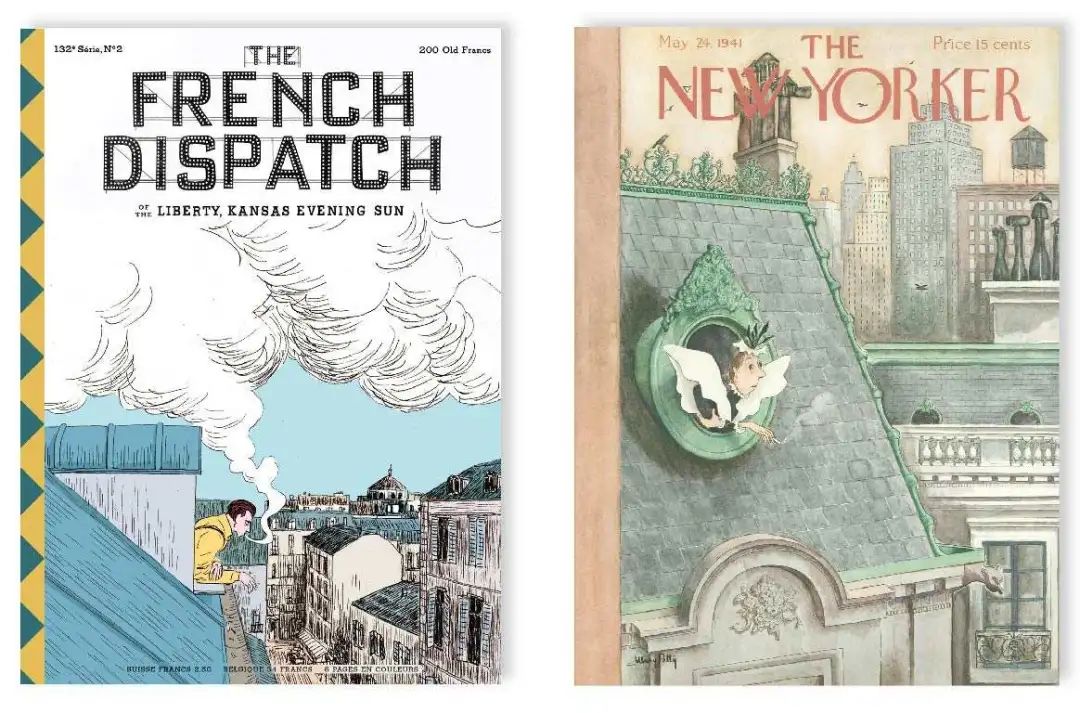

给《纽约客》的情书

韦斯·安德森每一部电影的题材都找不到前一部电影的影子。虽然题材上每一部都有着巨大的跳跃,但是那种带有些疯癫的浪漫主义却一点都没有变。

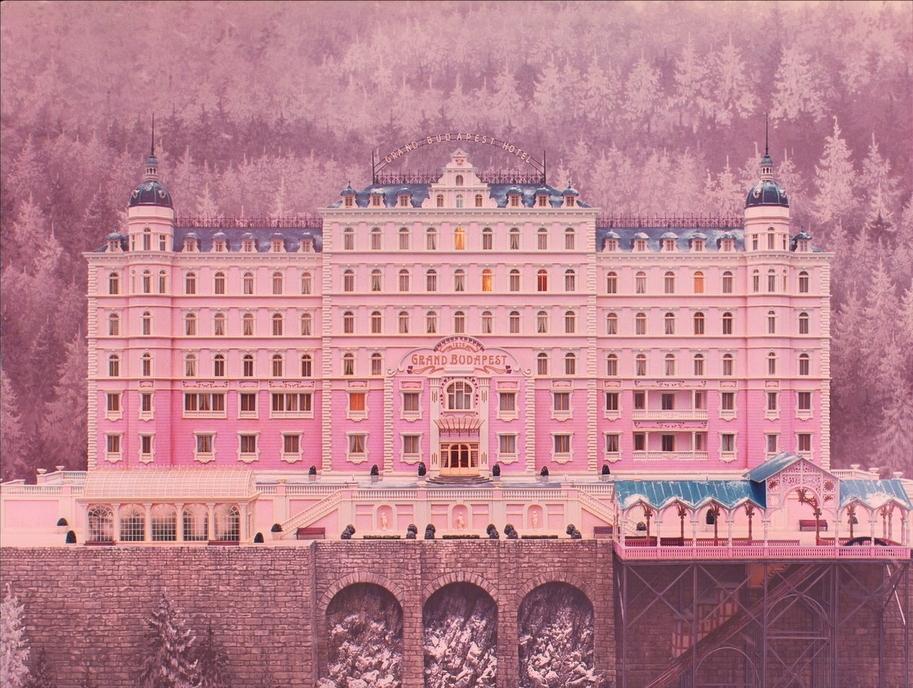

继上一部定格动画《犬之岛》,和上上部聚焦旧欧洲人文主义的《布达佩斯大饭店》之后,这部电影被称为了安德森“献给媒体的情书”。更具体一点说,这是一封是给他从小阅读的杂志《纽约客》的情书。

很快,安德森的情书收到了对方的回应。《纽约客》不但刊登了对安德森的专访还另外发表了对《法兰西特派》的影评。

在专访中,安德森谈到电影中的杂志《法兰西特派》并不是《纽约客》,但是受到了《纽约客》的启发。而《纽约客》方面的影评则高度评价了这部电影,并且戏谑地说“第一次观看时,观众会冒着感知电路短路的风险。”

这一句“让观众感知电路短路”高度概括了《法兰西特派》古怪又欲罢不能的特质。安德森和《纽约客》的双向奔赴,让这部藏在情书之下的挽歌多了些心照不宣的幽默与默契。

��️

“试着让它听起来像是

你故意那样写的”

故事地点设定在法国的一个小镇上的编辑部里。小镇的名字叫“Ennui-sur-Blasé”(无聊加无聊)。这个看起来不太走心的名字,非常符合安德森电影的调性。“Ennui”含义更偏向于“倦怠”,“blasé ”更接近冷漠。倦怠又冷漠指代的显然不是安德森电影里一贯充满生命力的怪咖们。反过来看,更像是这些人眼中的现实世界。

杂志《法兰西特派》刊登的第一个故事,主角罗森塔勒是个杀人犯,艺术家和精神病患者。作为一个思想和常人不同的人,他的创作生涯因为一位狱警和一名同狱犯而改写。一位叫做西蒙娜的女狱警成为了他的灵感缪斯。同狱犯朱利安·卡达齐奥帮助他一步步成为了举世闻名的画家。

虽然已经成名,但是罗森塔勒依然不会让巨大的商业利益左右着自己的艺术坚持。他将几年以来的心血倾注在难以取下的监狱墙壁上,让翘首以盼的画商全体愕然。

第二个故事以1968年5月的巴黎事件为蓝本的学生运动。故事里学生领袖泽菲雷利在记者眼里是幼稚的,但是在自己的政治理想面前,他执着为自己认为对的事献出了自己的生命。

第三个故事是关于美国黑人同性恋作家赖特。一个绑架案引发了赖特和亚裔移民奈斯卡菲的联系。厨师奈斯卡菲被迫服下毒药之后,却迷恋于毒药给他的味蕾带来了一种前所未有的味觉。这个小小的设定又带来了安德森式怪咖的执念与生存幽默。

02

一位美国导演的法国梦

安德森52岁了,他影片中怪咖们所呈现出来的热情和坚持都像是正在追逐理想的少年。

不了解安德森的观众,会感觉《法兰西特派》是一位法国导演的作品。了解安德森的观众,则会发现这是一位美国导演的法国梦。由于长时间生活在法国,安德森总是有意无意地给影片中的人物赋予法国特色的幽默。

从这座“无聊镇”的布局可以看到安德森一贯的精准构图的影子,但在色彩运用上又极其节制。整个镇子就像一个死气沉沉但十分精准的机械系统,每天的某一时刻精准地开始运转。即便是这样压抑的系统,也藏着每个人心照不宣的小幽默。熟悉法国电影《天使爱美丽》的观众会发现,这种旁白式的出场里所藏匿的法式趣味。

电影的黑白部分有意复刻法国新浪潮电影的风格。这种风格和二战后的历史格局相关。这部分迷茫的青年在美国被称作“垮掉的一代”,在英国被称作“愤怒的青年”,在法国则被体现在“新浪潮”。

《精疲力尽》剧照(让-吕克·戈达尔,1960)

关于影片里借鉴的法国元素,安德森在《纽约客》的采访中也直言不讳:“我们从戈达尔、维戈、特吕弗、塔蒂、克鲁佐、 雅克·贝克那里偷了东西。法国黑色电影,比如《Le Trou》、《Grisbi》和《杀手住在 21 号》。我们非常公开地偷东西,所以你真的可以查明一些东西并找出它的确切来源。”

法国新浪潮电影的男女之间总会进行一些迷茫但富有哲学探索的对话。而《法兰西特派》中的对话中却有着坚定,直白,幽默的意味。就像每一个故事的结尾一样,安德森的电影里有着一种慈悲而饱满的温情。

03

怪咖世界的“韦式美学”

不像其他政治和历史题材电影那样从头至尾都严肃的底色,安德森的情节总可以把社会动荡、暴力以及私人化的不安隐藏在童话般的色调里。在架空历史的童话场景里,一群和常人不同的人,做着一些他们自己认为对的事。这些理想主义的元素,共同组成了韦斯·安德森的“韦式美学”。

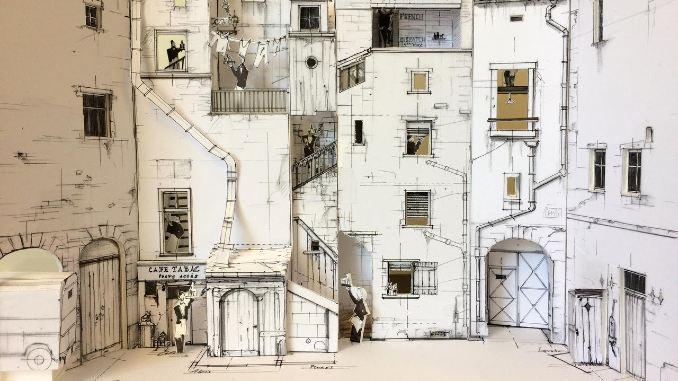

几何化场景

除了剧情上的温情之外,安德森还用一贯考究的构图和色彩美学来塑造一个不那么现实的世界。和过去的诸多作品一样,《法兰西特派》也贡献出了很多具有几何美感和梦幻配色的场景。

二维的布景让安德森的电影画面呈现出了几何化的美感。为了呈现出完美的效果,剧组制作了130套不同的布景。而每一个布景都是基于细致研究的成果。这些娴熟而充分的准备,让安德森的电影有着永远充足的场景来源。

偏执的怪咖

组成安德森的“韦式美学”的不仅是缤纷的色彩,还有这个世界里永远充满生命力又永远保持自己的怪咖们。在《法兰西特派》中,区别于小镇低饱和的灰调,影片主角的工作场地编辑部回归了安德森式的明黄。

编辑部在描述故事时有一条但不止这一条有些怪的规则:“试着让它看起来像是你故意那样写的”。另一条,就是“不要哭”。这些编辑作为“无聊镇”中与众不同的存在,以他们的工作为这个无聊的世界增加了色彩。

架空的历史

另外一个“韦式美学”的特征在于故事发生在一个完全虚构架空的历史环境中。《法兰西特派》是一个虚构的杂志,组建在法国虚构的小镇。《狗之岛》发生在日本,却有着和现实几乎毫不相干的场景。即便是《布达佩斯大饭店》,它的核心行动设定在1932年。而希特勒在 1933 年上台并在 1938 年才开始对欧洲军事入侵。显然,电影故意架空了历史模型。然而,在这样一个虚拟的世界中,影片又塑造了无比典型而真实的绅士古斯塔夫,作为旧欧洲人文关怀消失前最后的注脚。

在强烈的视觉冲击感下,有观众们则纷纷一边将它列为年度Top,有观众却记不起这个故事讲述了什么内容。

很多观众在很多年后只记得了《布达佩斯大饭店》的美学,而忘记了它的故事。《法兰西特派》也许也会这样。安德森把严肃的故事内核用梦幻的形式细心掩盖,一面表现它,一面并不期待观众记住它。

参考资料

[1] How Wes Anderson Turned The New Yorker Into “The French Dispatch” | New Yorker

[2] “The French Dispatch” Reviewed: Wes Anderson’s Most Freewheeling Film | New Yorker

[3] Designing The French Dispatch: An Interview with Production Designer Adam Stockhausen | Paste magazine

[4]《法兰西特派》:韦斯·安德森的孤独颂 | 澎湃思想市场

[5]《法兰西特派》:韦斯·安德森的纸媒阅读笔记 |藤井树观影团

[6]《法兰西特派》:用了100种媒介,复读了同一个故事 | 新京报书评周刊

原标题:《韦斯·安德森和他的怪咖军团,一封给《纽约客》的情书》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司