- +1

“过门笺,过门笺,落到地上都是钱”

新

年

快

乐

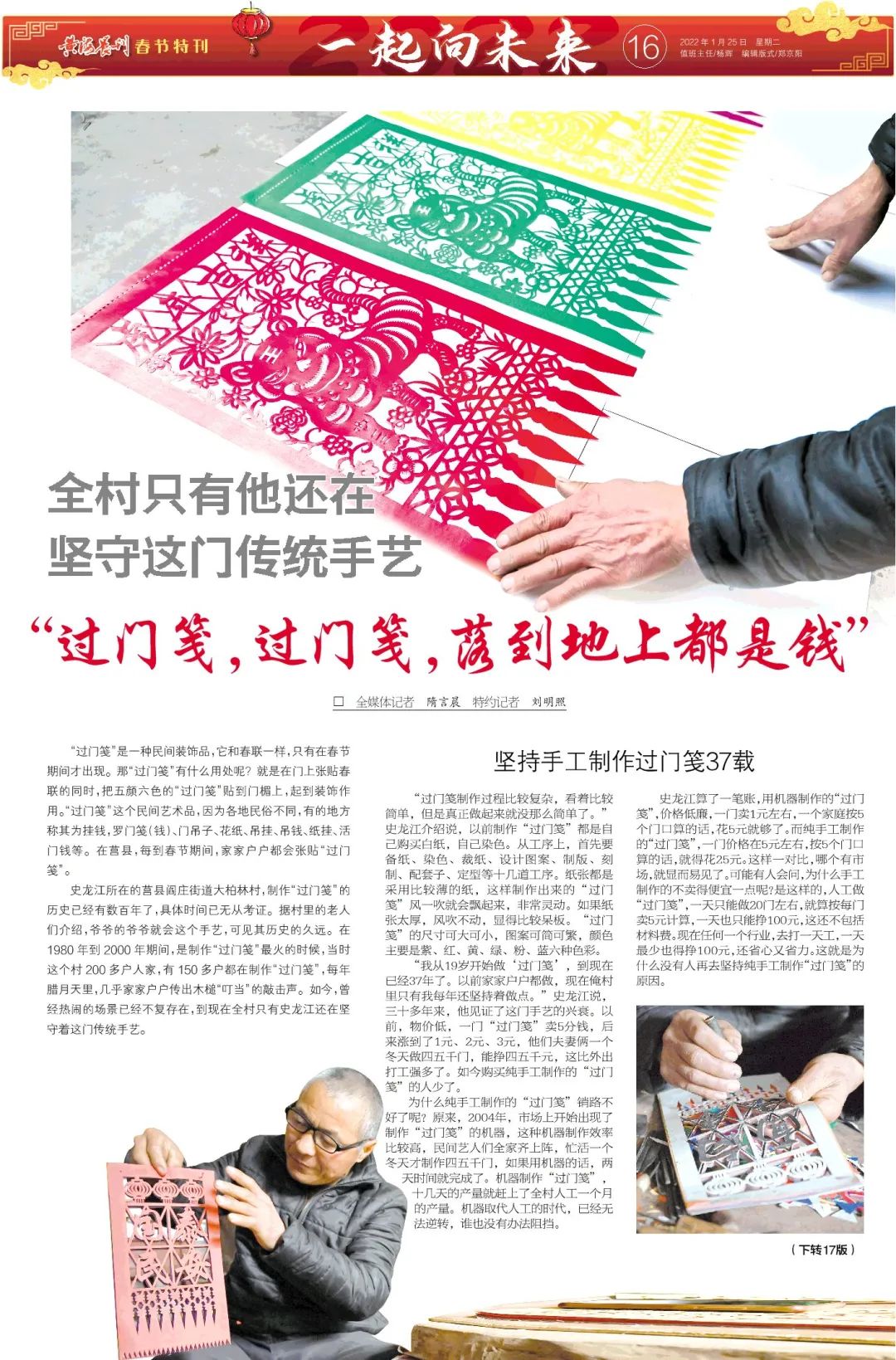

“过门笺”是一种民间装饰品,它和春联一样,只有在春节期间才出现。那“过门笺”有什么用处呢?就是在门上张贴春联的同时,把五颜六色的“过门笺”贴到门楣上,起到装饰作用。“过门笺”这个民间艺术品,因为各地民俗不同,有的地方称其为挂钱,罗门笺(钱)、门吊子、花纸、吊挂、吊钱、纸挂、活门钱等。在莒县,每到春节期间,家家户户都会张贴“过门笺”。

史龙江所在的莒县阎庄街道大柏林村,制作“过门笺”的历史已经有数百年了,具体时间已无从考证。据村里的老人们介绍,爷爷的爷爷就会这个手艺,可见其历史的久远。在1980年到2000年期间,是制作“过门笺”最火的时候,当时这个村200多户人家,有150多户都在制作“过门笺”,每年腊月天里,几乎家家户户传出木槌“叮当”的敲击声。如今,曾经热闹的场景已经不复存在,到现在全村只有史龙江还在坚守着这门传统手艺。

坚持手工制作过门笺37载

“过门笺制作过程比较复杂,看着比较简单,但是真正做起来就没那么简单了。”史龙江介绍说,以前制作“过门笺”都是自己购买白纸,自己染色。从工序上,首先要备纸、染色、裁纸、设计图案、制版、刻制、配套子、定型等十几道工序。纸张都是采用比较薄的纸,这样制作出来的“过门笺”风一吹就会飘起来,非常灵动。如果纸张太厚,风吹不动,显得比较呆板。“过门笺”的尺寸可大可小,图案可简可繁,颜色主要是紫、红、黄、绿、粉、蓝六种色彩。

“我从19岁开始做‘过门笺’,到现在已经37年了。以前家家户户都做,现在俺村里只有我每年还坚持着做点。”史龙江说,三十多年来,他见证了这门手艺的兴衰。以前,物价低,一门“过门笺”卖5分钱,后来涨到了1元、2元、3元,他们夫妻俩一个冬天做四五千门,能挣四五千元,这比外出打工强多了。如今购买纯手工制作的“过门笺”的人少了。

为什么纯手工制作的“过门笺”销路不好了呢?原来,2004年,市场上开始出现了制作“过门笺”的机器,这种机器制作效率比较高,民间艺人们全家齐上阵,忙活一个冬天才制作四五千门,如果用机器的话,两天时间就完成了。机器制作“过门笺”,十几天的产量就赶上了全村人工一个月的产量。机器取代人工的时代,已经无法逆转,谁也没有办法阻挡。

史龙江算了一笔账,用机器制作的“过门笺”,价格低廉,一门卖1元左右,一个家庭按5个门口算的话,花5元就够了。而纯手工制作的“过门笺”,一门价格在5元左右,按5个门口算的话,就得花25元。这样一对比,哪个有市场,就显而易见了。可能有人会问,为什么手工制作的不卖得便宜一点呢?是这样的,人工做“过门笺”,一天只能做20门左右,就算按每门卖5元计算,一天也只能挣100元,这还不包括材料费。现在任何一个行业,去打一天工,一天最少也得挣100元,还省心又省力。这就是为什么没有人再去坚持纯手工制作“过门笺”的原因。

传承百年的手艺面临失传

手工制作“过门笺”,这种传统手艺面临失传,我们分析了一下,还有以下几个方面的原因。首先,就是传统习俗和传统文化的缺失造成的,这也是民间所有传统手艺面临的问题。“过门笺”不是生活必需品,就算是在春节期间,家家户户都张贴,这个数量也是有限的。现在,春节期间贴春联,贴“过门笺”,贴“灶土爷”等传统年俗,在年轻人中已经变得不那么重要了。有的年轻人嫌弃麻烦,贴春联的时候,一个门上贴一个“福”字就代替了,更不会去一张张地贴“过门笺”了。

另一个方面,最近这些年来,随着新农村建设的发展,楼房替代了平房,加上对环境卫生的要求,春节期间贴春联,贴“过门笺”等,越简单越好。楼房只有一个门,对于这种早期针对平房而设计产生的“过门笺”,贴在楼房门上不适合,也不好看,所以很多年轻人,已经不再张贴“过门笺”了。从这个方面来说,生活习惯的改变,加上居住环境的变化,还有年轻人思想观念的变化,导致了“过门笺”没有了市场,传承百年的手艺面临失传。

还有一个原因,价格高的手工“过门笺”没有人买单,也源于它的特殊性。“过门笺”不是长久的装饰品,它只在春节期间的几天时间有用。也就是说,大年三十贴上,大年初一被风刮破了,甚至撕掉了都没事,只要保证在大年三十,大年初一这两天能完整就行。民间歌谣“过门钱,过门钱,落到地上都是钱。”就是最好的例证。因为“过门笺”的特殊性,只有一两天的用途,所以人们是不会去花几十元去买单的,这也是卖不上高价的重要原因。

有一种坚持是因为情怀

在2004年之前,大柏林村还有50多户坚持手工制作“过门笺”,后来因为受机械制作“过门笺”的冲击,坚持这门手艺的人越来越少。到2011年,全村就只有史龙江还在坚持着。只不过,他的坚持,并不是依靠“过门笺”挣钱,而是坚持一种情怀。每年进入腊月,他就拿出陪伴多年的工具,裁纸、构思图案、设计模板、制版、制作,每一道工序都一丝不苟。即使不挣一分钱,每年还得搭上几百元,他也是乐此不疲。

“这十几年了,每年都有不少大学生来拜访,调查民间非遗文化的传承。有来自北京、上海、云南、济南、青岛等高校的大学生,也有当地的小学生,我还到学校参加非遗进课堂活动,现场教授学生学习制作‘过门笺’手艺。”史龙江介绍,为了传承这门手艺,只要大学生来访,无论多么忙,他都会抽出时间接待采访,就是史龙江在农忙的时候,学校需要他去讲课,他也会随叫随到。

每年到了腊月前后,史龙江仍然很忙。只不过,以前他是忙着制作“过门笺”供应节日市场,而现在他是忙着接待一波又一波的来访者。有市内的,有县城的,还有市外的,最忙的时候一天接待三四波摄影团体。有记者,有摄影师,有摄影爱好者,还有前来凑热闹的人。不管是谁来采访他,他都热情接待,只要是能让这门手艺让更多的人知道,他都会倾力相助。

需要传承者在形式上进行创新

在谈到这门传统手艺的未来出路时,有着几十年从业经验的史龙江也感觉很迷茫。这种传统的年俗已经变淡,加上现在年轻人也不重视,想到达到当年的市场“火爆”程度是不可能的。现在很多人对过年贴春联都不重视了,更别说贴“过门笺”了。从另一外角度看这个问题,很多人认为,并不是现代人不喜欢传统文化了,而是传统文化的发展,跟不上时代发展的步伐了。

我们已经进入信息时代,眼睛看不到的地方,互联网可以帮我们到达。身体到不了的地方,互联网就可以满足我们的愿望。在人类“可上九天揽月,可下五洋捉鳖”的时代,传统文化,特别是传统手艺,只能去适应时代的发展,适应年轻人的生活习惯,而不能让时代适应传统文化,让年轻人适应传统文化。这就需要传承者在形式上进行创新,在方法上创新,让更多的年轻人愿意接受传统文化,愿意传承传统文化。

就像手工制作“过门笺”这种传统习俗,其实有着很深厚的文化基础,完全可以通过另一种形式,去开创出新的火爆市场。因为,“过门笺”融合了剪纸、书法、美术等艺术形式,同时又融合了农耕文化,二十四节气、十二生肖等文化元素,其浓厚的文化根基,有着可以再火一把的理由。但是,让“过门笺”这种传统民俗符号火爆出圈,单靠民间艺人自己是不可能的,这得需要融入“文创”“国潮”“中国红”等元素,在时尚服饰、电子产品、生活用品方面展示,可能会有所改观。

来源 | 黄海晨刊

原标题:《“过门笺,过门笺,落到地上都是钱”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司