- +1

海上名人:独一无二的“独伊”

原创 周忠麟 上海滩杂志公众号

2021年11月26日,“七一勋章”获得者、新华通讯社原国际新闻编辑部干部、党的早期领导人瞿秋白之女瞿独伊,因病医治无效在北京逝世,享年100岁。20世纪80年代,我与瞿独伊相识,并因约稿数度往来信件。今天斯人已逝,仅以此文表示悼念。

1984年10月,“瞿秋白学术研讨会”上的合影,左一周忠麟、左二瞿独伊、左三为《常州日报》记者(记不得名字)、左四陆先高、左五刘玉明(中国国际广播电台记者)

2021年11月8日,又一个记者节来到。当天中午,北京《光明日报》记者陆先高传来一帧照片,让我兴奋不已。照片摄于1984年10月的徐州,当时由徐州师范学院发起召开“瞿秋白学术研讨会”,复旦大学的陈思和、上海木偶剧团的丁言昭、上海第二医科大学的陈挥以及陆先高和我(当时就职于上海教育出版社)都出席了研讨会。这帧照片便是在会议休息时拍摄的。照片中,我站在最左边,旁边就是时任新华社记者瞿独伊。时隔37年,我又看到了独伊和我们年轻的身影,心中真是感慨万千……

时间回转到1984年,那时我们七八个小青年就爱跟瞿独伊玩,她是中国共产党的同龄人,生于1921年11月5日,时年已63岁,但心理年龄却和我们一样,非常年轻。也许是在莫斯科生活时间久了,她特别喜欢唱歌跳舞,只要一听到音乐,就要我们陪她寻声而去;如果在舞会,她会迅速进入舞池,旋转身子,长裙随之展开,简直就是一个如孔雀开屏般耀眼的俄罗斯姑娘。

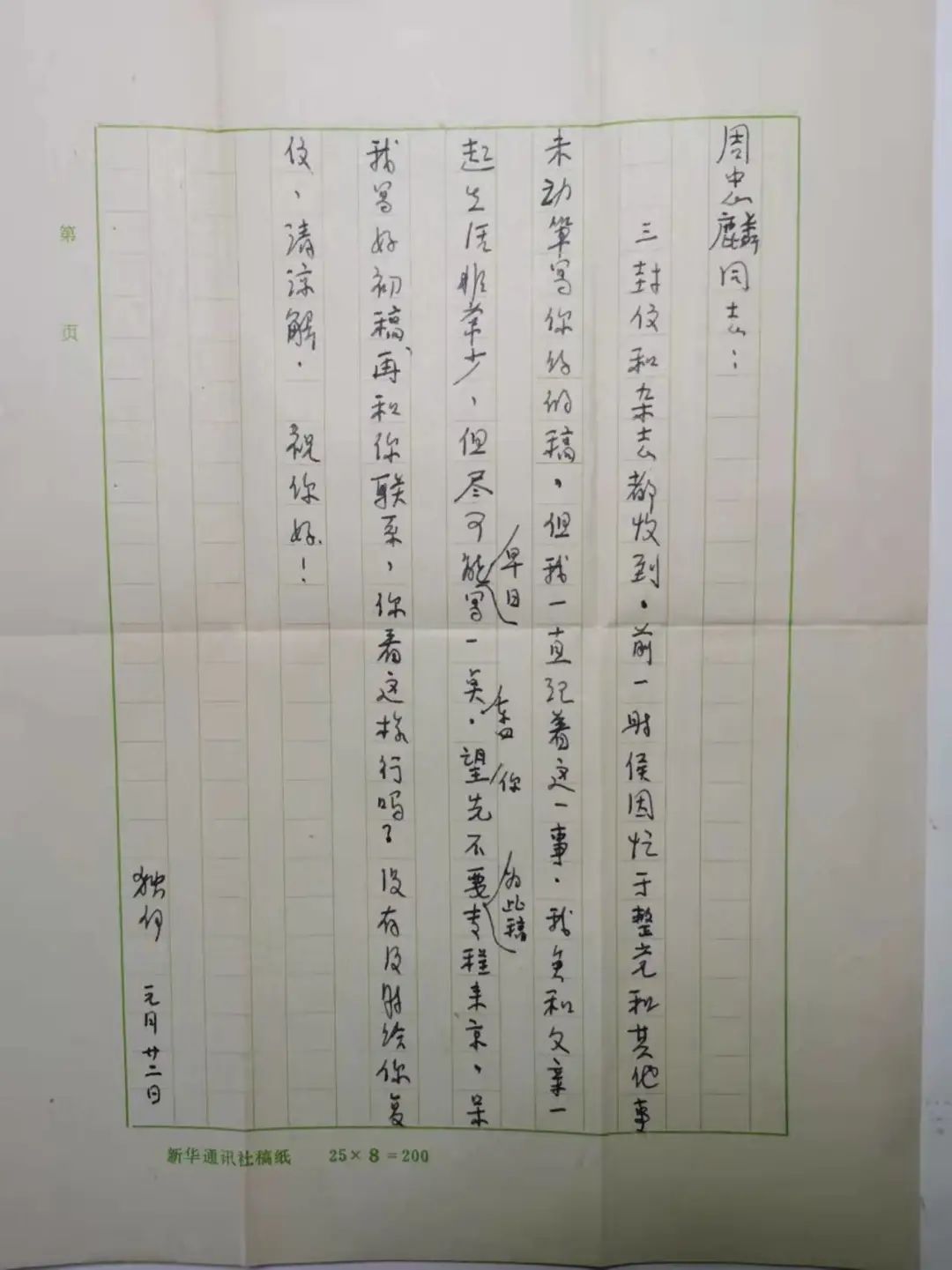

“瞿秋白学术研讨会”结束后回到上海,我便和瞿独伊有了通信联系。1985年1月22日和1月28日,她分别给我写了两封信。第一封信中写道,我寄给她的三封信和杂志都收到了,我的约稿,她会一直记着,要我先不要为约稿而专程去北京。第二封信中她告诉我,文章已经写好了,题目是《我的好爸爸——瞿秋白》,其中“有些实事已发表过,有些没有(如父亲给我写的信等)”。她还告诉我,我名字的最后一个“麟”字,她看不清,因此也写不清楚,字里行间充满抱歉的含义。我知道,那是因为她长期在苏联生活,说中文都有些勉勉强强的,写中文更是困难不少。

1985年1月22日,瞿独伊给周忠麟的第一封信

同年2月5日,瞿独伊把手写稿件以及瞿秋白给她画的滑雪图复印件都寄给了我,并在信中说:“你的约稿已写好了,共23页,今天邮寄给你。我的中文不好,有错字或其他不合适的地方,请你修改,如文章需要大修改,请你来信告我。但我只有这个水平,写不好,而且和父亲相处的日子实在太少了,只能如此。请收到稿件即回信,以免挂念,因为我写一篇东西很不容易,现在又忙了,致以敬礼!独伊二月五日。”然而,由于篇幅等多种原因,这篇稿件却被搁置下来了。其时,我也给瞿独伊写信说明了情况。

1989年1月,国家主席杨尚昆为瞿秋白首日封题词“纪念瞿秋白诞辰九十周年”,1月29日,瞿独伊把首日封邮寄给了我。

2021年6月29日,瞿独伊获得中华人民共和国首次颁授的“七一勋章”,在29位勋章获得者中,她是唯一一名新闻记者。11月5日记者节前几天,北京各大媒体刊文庆祝瞿独伊百岁生日。没想到,这是她最后一个生日了。

瞿秋白为女儿起名“独伊”,就是说他的孩子只有“独一个”,“独伊”无二的瞿独伊。时至今日,感谢《上海滩》杂志奉献出大幅版面,首次全文刊登《我的好爸爸——瞿秋白》,让读者能更全面地了解革命先辈在艰难岁月里如何忘我革命;同时也可以让读者看到瞿独伊在党的怀抱中初心未改,矢志报国之丹心。

瞿独伊抚摸“好爸爸”瞿秋白雕塑(2006年摄)

我的好爸爸—— 瞿秋白

尽管岁月无情,但是历史不会消失在深渊般的过去。那些宝贵的回忆,在我心里是那样的活生生,就像一团明亮的火焰,纪念着革命的艰难历程,也照耀着我那坎坷的人生之路。

在我模糊的幼年记忆中,妈妈年轻、秀丽、热情、敏捷;爸爸清瘦,戴着眼镜,话不多,但很温和。妈妈很爱爸爸,不让我简单叫他“爸爸”,而一定要我喊他“好爸爸”,我就一直这样称呼我的父亲。

1928年在苏联召开了中国共产党第六次代表大会,为筹备这一次大会,爸爸先去莫斯科,我随妈妈和罗亦农烈士的爱人李文宜阿姨后去。我们从上海上船,在东北上岸。一路上,妈妈和李阿姨化装成农村妇女的样子,给我也换上了夜服。那时我还不到七岁,许多情况记不清了,只记得在船上,每天早晨妈妈和李阿姨梳头时,都要把船(舱)门关得严严的,因为她们的发髻都是假的,要费很大劲才能系在短发上而不露破绽。

记得过境的时候,妈妈为了掩护赴苏去参加党的六大的一些同志,常常带着我和一些陌生的叔叔一起走。妈妈总是嘱咐我,如果有人问叔叔,你就喊他“爸”,我乖乖地答应了。但喊了几次后,我有些奇怪了,便问妈妈:“妈妈,怎么我有这么多爸爸呀?”妈妈笑了。

我们到莫斯科不久,在郊外一个原地主庄园里召开了中共六大。爸爸妈妈都参加了会议,因无处安顿我,把我也留在那里。那是树木成林,花草盛开的一个夏天。休会时,爸爸带我到园里玩,采集各种各样的花,拿回来在书中做标本。我到现在还能记起爸爸在大自然中那活泼欢乐的面容。他和我在草地上走来走去,给我折叠各种纸玩具,努力鼓起我的兴致。可能他想让我在童年的记忆中多留下一些阳光吧。代表中还有周恩来同志,因他的胡子很长,我称他为胡子爸爸,还有邓妈妈、刘伯承叔叔和其他很多革命老前辈。有的阿姨教我唱歌、跳舞,在休会时我给叔叔阿姨们表演,大家很高兴。

六大后爸爸妈妈和我都留在苏联。爸爸担任驻共产国际中国代表,妈妈在莫斯科中山大学特别班学习。他们很忙,无暇照料我,好不容易通过共产国际一位女同志(中国同志喊她为“老祖母”,因为她俄文姓是拉祖莫娃,发音相当于“老祖母”)的努力,才把我送进了一家孤儿院。我多么不愿意呀!独自一个中国孩子,言语不通。有些调皮的苏联男孩还冷眼看我,因为我的头发是黑的,他们把我看成犹太人的孩子,歧视我。虽然孤儿院的女院长——一个老布尔塞维克待我很好,但我还是日夜想念妈妈爸爸和李阿姨。他们来看望我的次数不多,但每次都使我感到无比的快乐。分别时,我总是到门外送他们,直到看不清他们的背影才恋恋不舍地回去。然后在他们坐过的地方再坐一坐,在他们走过的地方再走一走,仿佛他们还在我身旁似的,然后又开始热烈地盼望着下一次见面的日子早日到来。记得来看我的人当中还有爸爸的亲弟弟景白叔叔,他是一个很有才华的青年,爸爸特别喜欢他,正是受了爸爸的影响,他才投身于革命,并参加过著名的五卅运动,后来他也进了莫斯科中山大学。可是有一天妈妈来看我时脸上含着忧愁,她轻轻地告诉我:“景白叔叔再也不能来看你了,他失踪了!”听到这话我真是难过极了,但更难过的是爸爸。许多年后我才知道,景白叔叔是在王明宗派主义者的迫害下才不知下落的。

1929年苏联红色救济会组织了第一个国际儿童院,它坐落在莫斯科郊外一个美丽的原地主庄园里,屋舍周围是茂密的树林,那里有来自各国的、父母在国内做地下工作的儿童,年龄(从)四岁到十几岁。爸爸和妈妈把我转进了这个儿童院。在这里我很快学会了俄语会话,并且适应了这里的集体生活和学习环境。爸爸和妈妈工作更忙了,难得来看我一次,但一旦来了,就努力设法使我以及其他中国孩子高兴。他们在莫斯科的生活是很简朴和节俭的,但每次来都要带一点好吃的东西分给大家吃,然后我们一起谈笑和玩。直到现在我还清楚地记得,冬天,妈妈爸爸带我滑雪、滑雪车,夏天一起撑木排的情景。虽然由于当时他们工作忙碌,只有那么一两次,但却让我终生难忘。我还保存着爸爸给我写的几封珍贵的信,如:

小独伊:

你会写信了,我非常之高兴。你不病,我喜欢了。我很念着你。我的病快好了,过三个星期我要回莫斯科,那时要看你,一定来看你。我的小独伊。再见再见。

好爸爸二月十四日

另一封信是爸爸给妈妈的信中为我做了一首诗(已发表在人民文学出版社八二年出版的《瞿秋白诗文选》上):

好独伊,亲独伊!

小小的蓓蕾,含孕着几多生命,

陈旧的死灰,几乎不掩没光明,

看那沙场的血花灿烂,

经过风暴之后的再生,

谁道是无意中的赤化?

却是赤爱的新的结晶。

以上两封信是爸爸于1929年在苏联休养所养病时给我写的。还有一封信是我在森林学校时写的。这是苏联政府给体弱儿童办的儿童学校。在那里,为了讲究卫生,无论男孩女孩,一律要剃光头,我的头发也剃光了,爸爸知道后安慰我,写了一封这样的信:

独伊:

我的好独伊,你的头发都剪了,都剃了吗?

哈哈,独伊成了小和尚了。

好爸爸的头发长长了,却不是大和尚。你会不会写俄文信呢?

你要听先生的话,要听妈妈的话,要和同学要好,我欢喜你,乖乖的小独伊,小和尚。

好爸爸

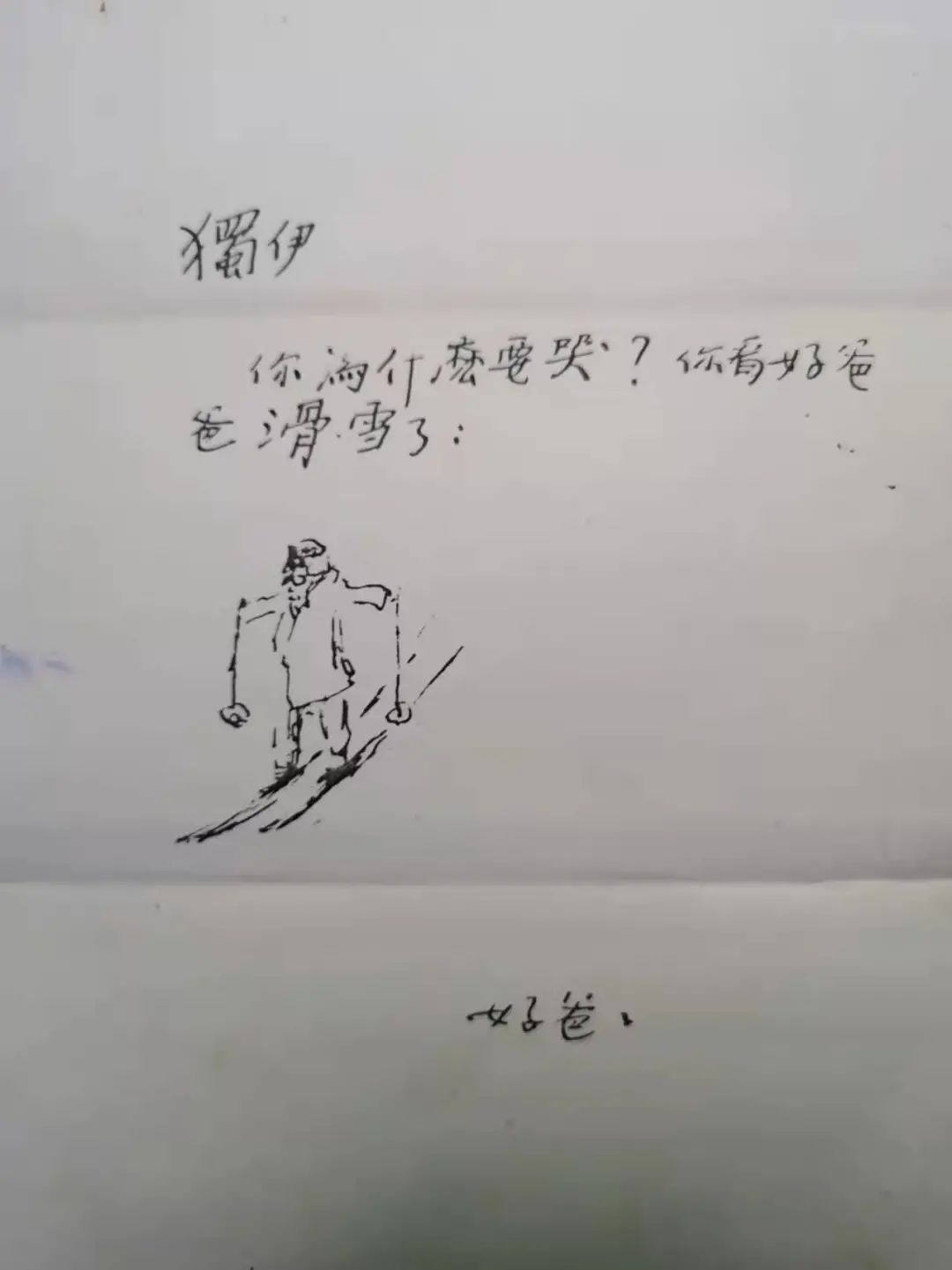

父亲在百忙中写给我的信充满了慈父的爱,而且他很了解儿童的心理,还有一封短信,信下附上好爸爸滑雪的画:

独伊:

你为什么要哭?你看好爸爸滑雪了:

瞿秋白给独伊画的滑雪图

收到这些信,虽很短,但知道爸爸妈妈还念着我,关心我,我是多么高兴呀!一个儿童是多么需要父母之爱!

1930年爸爸妈妈经欧洲秘密回国,我留在国际儿童院学习,他们把我托付给曾给孙中山先生作政治顾问的鲍罗廷夫妇照料。

父亲是富于生活情趣的人,他多才多艺,具有很高的理论修养,不仅精通文艺和俄语,而且懂得英语、法语,擅长绘画、书法和篆刻等。他翻译《国际歌》时,就是自己一边弹小风琴,一边自己译词。

父亲具有开拓精神,早在1920年21岁时,他不顾亲友们的劝阻,决定以《晨报》新闻记者的身份,赴俄实地研究十月革命——“略尽一份引导中国社会新生的责任”。

父亲在苏俄忘我工作,由于劳累过度和生活困难,犯了肺病,不断吐血,医生说他的一叶肺已经烂了,至多能再活三年,劝他回国。但父亲竟不以为然,不能起床,就躺着看书,俯在枕上写作。他说:“肺痨是要‘养’的,可是我一天不读,一天不想,就心上不舒泰——不能不工作,要工作。”短短的两年内,仅为《晨报》,他就写了几十篇实事求是报道苏俄社会主义建设情况的通讯以及闻名于世的《饿乡纪程(新俄国游记)》和《赤都心史》等重要著作。在苏俄的时候,爸爸有一次见到了列宁,列宁谈起东方民族的问题时,提到了文字改革问题,这给了父亲一个启发。父亲回来后就琢磨中文拉丁化的问题,并拟出初步方案。但因工作繁忙,父亲不得不放下他的研究。1928年他又去苏联,仍然忘不了文字改革的设想,又进行了一番研究,他在给我母亲的信中写道:

我最近又常常想起注音字母,常常想起罗马字母的发明是很重要的,我想同你一起研究,你可以帮助我做许多工作,这是很有趣味的事。将来许多人会跟着我们的发端,逐渐的改良,以致于可以通用到实际上去,使中国工农群众不要受汉字的苦。这或许要到50年、100年之后,但是发端是不能怕难的。

后来他和几个朋友一起拟出了若干方案。此外,父亲还竭力主张要在中国大力提倡普通话和用白话文写作。五十多年的时间已经过去了,我欣喜地看到,爸爸生前的向往正在我们国家逐渐变为现实。

1985年的6月18日是我父亲就义五十周年的日子。当年,这不幸的消息我是从《真理报》上得知的,那时我才十四岁,亲爱的爸爸,你热爱祖国和人民,也热爱妻子和女儿,但是,为了自己所信仰的事业,即使面对死亡,你仍然是那么坦然、从容、谈笑自若。前不久,我有机会拜访了曾在狱中替我父亲看病的陈炎冰医生,他对我讲:“秋白同志给我印象最深的是他的乐观精神。他被囚期间,在狱中看书、作诗、刻图章,从未流露过对死亡的惧怕,他把自己的生死已置之度外。”就义前夕,中统特务王杰夫曾对父亲说:“假设瞿先生不幸牺牲了,你瞿先生是否希望中共中央为你举行盛大的追悼会呢?”他想用这个问题来试探父亲是否怕死。父亲答道:“我死则死耳,你何必谈什么追悼会?”特务还企图用亲友之情来打动父亲,父亲回答道:“事实上没有附有条件是不会允许我生存下去的,这条件就是要我丧失人性而生存。我相信,凡是真正关心我、爱护我的亲属,特别是吾妻杨之华,也不会同意我这样毁灭的生存。这样的生存,只会给他们长期带来耻辱和痛苦。”

1935年6月18日,父亲在匪兵刀枪密布的包围下,漫步走向刑场。刑场在罗汉岭下蛇王宫侧的一块草坪。父亲手挟香烟,顾盼自如,缓缓而行。沿途用俄语唱《国际歌》、唱《红军歌》,高呼“中国共产党万岁”“中国革命胜利万岁”“共产主义万岁”等口号。到达刑场后,父亲盘膝坐在草坪上,对刽子手点点头说:“此地很好。”

1935年6月18日,瞿秋白英勇就义

1984年10月,我生平第一次来到福建省长汀县,那里是我日夜盼望着要去瞻仰的地方。新中国成立初期,长汀人民为了表达对父亲的敬仰,建起了烈士纪念碑。十年浩劫期间,纪念碑遭到严重破坏,现在福建省人民政府已重新修建,并由陆定一同志题词。她背靠卧龙山,面向汀江,映衬苍松翠柏,显得那样庄严肃穆。我站在纪念碑前,不意思绪万千,和父亲一起相处的日子,又一幕幕地在我的脑海中闪现。父亲曾经说过:“人的生命只有一次,对谁都是宝贵的,但是假使他的生命融化在大众的里面,假使他为这世界干过些什么,他会领略到,‘永久的青年’。”我现在已经是过了六十岁的人了,我的女儿都满了三十六岁了,而我的父亲牺牲的时候也只有三十六岁。他有着一颗永远年轻的灵魂,而使他这颗灵魂永远年轻的,是他的伟大的抱负。今天当我面对父亲的遗像、遗著,写下这篇短文时,我心里默默地念着:亲爱的好爸爸,你安息吧!中国人民在中国共产党的领导下,正在你所深深热爱着的祖国大地上阔步前进,走向美好的明天。

END

原标题:《【海上名人】独一无二的“独伊”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司