- +1

金宇澄《繁花》日译本出版,译者通中文,还懂上海话

茅盾文学奖获奖作品、作家金宇澄的长篇小说《繁花》的日文译本,于2022年1月25日由早川书房分上下两册同步发售。该译本距离《繁花》初版本的推出(上海文艺出版社,2013年),已近十载。如此翻译出版的时间差,较之于国内对日本当代文学的译介动辄同年、次年出版的状况来说,自不能算小。但之于日本对中国当代文学的译介,再考虑到《繁花》本身的篇幅与翻译难度,这样的时间差,已算是相当及时。

《繁花》日文译本书封

《繁花》能在日本面世,似乎多由一种偶然,因为这本书幸运地遇到了它的译者浦元里花,她既懂中文,又通上海话。笔者曾在2019年与译者有过一次访谈(可参考“对话《繁花》日文译者浦元里花:上海是我的精神故乡”,《东方翻译》,2020年第4期)。印象最为深刻的是,她对这部作品倾注的热情与努力是难以想象的,这驱动着她坚持这项规模浩大、难度极高的翻译工作。她一边在日本关西的几所大学担任讲师,另一边又在业余时间从事翻译。在此之前的2013年,她已经翻译过金宇澄的散文《马语》,并在请教翻译问题的过程中结识了作者本人。而在《马语》之后,她受邀在日本『東方』杂志的专栏上,撰写《繁花》的书评(见下图,书评刊于『東方』第397号,2014年3月),发表于,自此便与这本小说结下不解之缘,而翻译工作基本从那几年就起步了。而彼时,这部作品最终能否顺利出版尚不明朗,若不是译者的坚持,我们很难想象如今译本的问世。

浦元里花曾在访谈中这样说过:“在翻译过程中就不得不依靠很多人的帮助,比如小说中上海话的部分,需要请我身边来自上海的同事与我一起确认,涉及到古典诗词的内容要请教汉学教授,基督教或佛教用语我也请教了信徒,这些各门类的专业人士就像我身边的‘繁花’”。类似的想法,她也写在了译本的译后记中。翻译《繁花》,需要理解其中海量而多样的文化符码,包括语言、诗词、历史、宗教、地域文化等等,译者对于“繁花”一词的独特理解,正源自翻译过程中与各方友人的交流与请教。而这种理解,似乎也驱动着她把最后的译名定为与原书同名的“繁花”二字,而非此前在其它介绍文章中散见的“咲き乱れる花”(直译可理解为“盛开的花”)——这一更加日式的译名。“繁”与“花”二字都属于日文汉字中的常用字,但组合起来成为一个词,却并不常见。浮现在日文母语者脑海里的,可能会是“花丛、花圃”的形象。这次《繁花》日文译本保留原题,也显示出译者与出版社对这部作品的信心,因为,这是一个目标语言市场并不熟悉的语汇,那么要给这个语汇,赋予意义的任务,便交给了这部小说本身。而这种信心的来源,与近年来日本译介中国文学的提速是分不开的。

浦元里花《繁花》书评刊于『東方』第397号,2014年3月

1、早川书房与《繁花》的出版

要说《繁花》日文译本出版的大背景,就不得不提到,近年来日本译介中国文学的热潮。这其中的标志性事件就是,刘慈欣《三体》与郝景芳《北京折叠》先后获得雨果奖,引起日本国内科幻界的广泛关注。随后由刘宇昆选编,聚集了数十位中国作家的现代中国科幻选集『折りたたみ北京』(早川书房,2018年)和『月の光』(早川书房,2020年)的日文译本出版,而2019年刘慈欣《三体》系列的发售,更是在这几年中席卷日本,登录了各大书店的畅销榜,以及最醒目的展示位。

借着这股热潮,相关出版社也继续推动了中国科幻、悬疑等类型文学在日本的译介,像是刘慈欣的『円』(早川书房,2021年),郝景芳的『1984年に生まれて』(中央公論新社,2020年)、『人之彼岸』(早川书房,2021年),宝树的『時間の王』(早川书房,2021年),陈楸帆的『荒潮』(早川书房,2020年)等等,更有数册已出版的文库本、中国科幻的选集、以及散见于文学杂志上的专栏,不一而足(详细可参考拙作:“越境する中国SF文学 : 近年の日本における翻訳と紹介について”,『日本中国当代文学研究会会報』第34号,2020年12月)。

上述出版盛况是在此前的中国文学译介中从未有过的(除却日本战后有过的一段短暂高潮),早川书房这家老牌文学出版社,无疑在其中扮演了重要角色。早川书房成立于1945年8月15日,正是日本宣布无条件投降的当日,一位年轻的戏剧家早川清,终于嗅到了可以自由表达的空气,创办了这家以文学为主营业务的出版社。创业近80年来,早川书房长期主攻海外科幻文学与推理文学,并发行相关的文学杂志『SFマガジン』、『ミステリマガジン』(即《科幻杂志》、《推理杂志》),举办一年一度的“SFが読みたい!”和“ミステリが読みたい!”榜单(即“科幻想读榜”和“推理想读榜”)。可以说,早川书房不仅是一家传统意义上的出版社,也是一个在日本文学界相当活跃、前沿的文化平台,长期通过举办丰富的文化活动,将普通读者、作者、译者、学者、知识分子以及出版人士聚集在一起。

2018年,当我通过媒体报道得知,早川书房拿到了《繁花》日文译本的版权时,还是感到挺惊喜的,因为这是一家在市场运营上相当成熟的出版社。以我经常走访东京书店的观察,早川书房无论在书籍装帧、海报宣传的设计,以及与书店合作的展位设置上,总能非常吸引眼球。就以这次《繁花》日文译本的封面设计来说,大胆的暖调用色、具有冲击力的字体呈现,小说中相当具有魔幻现实色彩的“金鱼”意象,若隐若现,形成了贯穿上下两册的视觉性联结。

那么,这家以翻译类型文学为主营的出版社,是如何将目光投向《繁花》的呢?我们可以从早川书房的出版人山口晶,早前接受澎湃新闻的采访中一窥端倪。山口晶曾表示,《三体》的热卖“无疑会带动日本读者想要阅读更多的中国小说,我们也坚信《三体》会成为畅销书,早川书房也计划投入更多资金开发中国图书市场”(澎湃新闻:日本出版人:《三体》在日脱销,让更多读者了解中国小说)。可见,《三体》以及中国科幻文学的市场成功,无疑助推了《繁花》的出版。

但比外部客观因素更为重要的是,出版社对于《繁花》这部小说质量的认可,译者浦元里花曾在访谈中说:“最终与早川书房达成协议,是因为他们读到了我在『東方』杂志上为日本读者所写的书评文章,对作品本身产生了浓厚的兴趣。”那么,这种兴趣源自于何处呢?我认为,这离不开《繁花》的“上海”主题。实际上,这些年在日本出版的中国严肃文学作品中(姑且为论述之便,采取这种“类型文学”与“严肃文学”的简单二分法)乡土文学依然占据多数,像是获得日本市场认可的莫言等作家。而有关上海——这个在日本很有影响力的中国都市符号——的相关文学作品却鲜有译介,《繁花》的出现无疑是填补了这方面的空白。

我注意到,早川书房在书中夹附的“早川書房の新刊案内”(所谓“新刊案内”是介绍这家出版社当月或当季新书的小册子或宣传页,多夹附在书中或通过会员的邮箱投放),以及腰封文案中,均有提到:《繁花》讲述了上海的历史激荡,日译本是“用关西话翻译上海话的大胆尝试”,并且已决定由王家卫导演来制作电视剧。不难看到,这几个出版宣传的卖点均与上海有着密切联系。当然,这其中读者最期待的应该还是方言翻译,一种汉语方言如何翻译为一种日语方言,底本的方言特征在多大程度上得以保留,译本的方言特征又会给目标语言的读者产生怎样的印象,这种印象会与原文上海话带来的阅读感受有怎样的差异,这些都是译介受容研究中相当关键的问题。因为不同地区的方言会给不同语言共同体带来截然迥异的印象,为了避免文化移植中的错位,在方言间找到社会地理、文化传统上的对应性,是常见的翻译策略。那么,关西话与上海话具体能擦出怎样的火花,还得留待以后文本细节的深入对读。

2、《繁花》日译本篇幅剧增,原因何在?

由于对文本细节的分析尚需大量时间,接下来,我先对视觉上即能感知到的变化做一些勾勒,就分行分段与添加注释两点,谈谈《繁花》日文译本在宏观层面上,做了哪些文体调整。

首先,最为明显的就是篇幅增加:《繁花》的日文译本分上下两册,合计1094页(上册527页+下册567页)。这厚重程度,相比于上海文艺版的444页,几乎是底本的2.5倍。就算是对比同样是竖排版的繁体中文版(东美出版,2019年)的622页,近五百页的增量也不容忽视。实际上,在出版市场中,一本书分上下两册出版的做法,无疑会增加书籍的制作成本、以及库存统筹调度的成本,是比较有风险的选择。

那么,导致日文译本篇幅大幅增加,以至于不得不分上下两册出版的原因何在呢?就普遍因素来说,由于语言间表达效率的差异,从中文到日文的翻译字数比例大致在1:1.5左右(根据专业领域的不同会有浮动),再加上从横排版到竖排版的变化,可以说篇幅增加是一定的,只是在于增加多少的问题。在此基础上,《繁花》日译本变厚的特殊原因在于,译本在文体层面做了较多调整,以适应日语读者的阅读习惯。稍加翻阅,便不难看出,《繁花》底本是整整齐齐、不分段的豆腐块。就算是对话中的甲说乙说丙说,均只由句读联结,密密匝匝地聚拢在一道。

这种语言密度,是金宇澄拟仿中国古典章回小说气口的一种写作尝试。作者曾在网络初稿中做过解释:“章回写法,浓聚味道,分行对话,剧本气就出来了,也散了。”(2011-5-29)后来到了单行本的跋中也说:“对话不分行,标点简单——《喧哗与骚动》,文字也大块大块,如梦呓,如中式古本,读者自由断句。”(2013年,第443页)

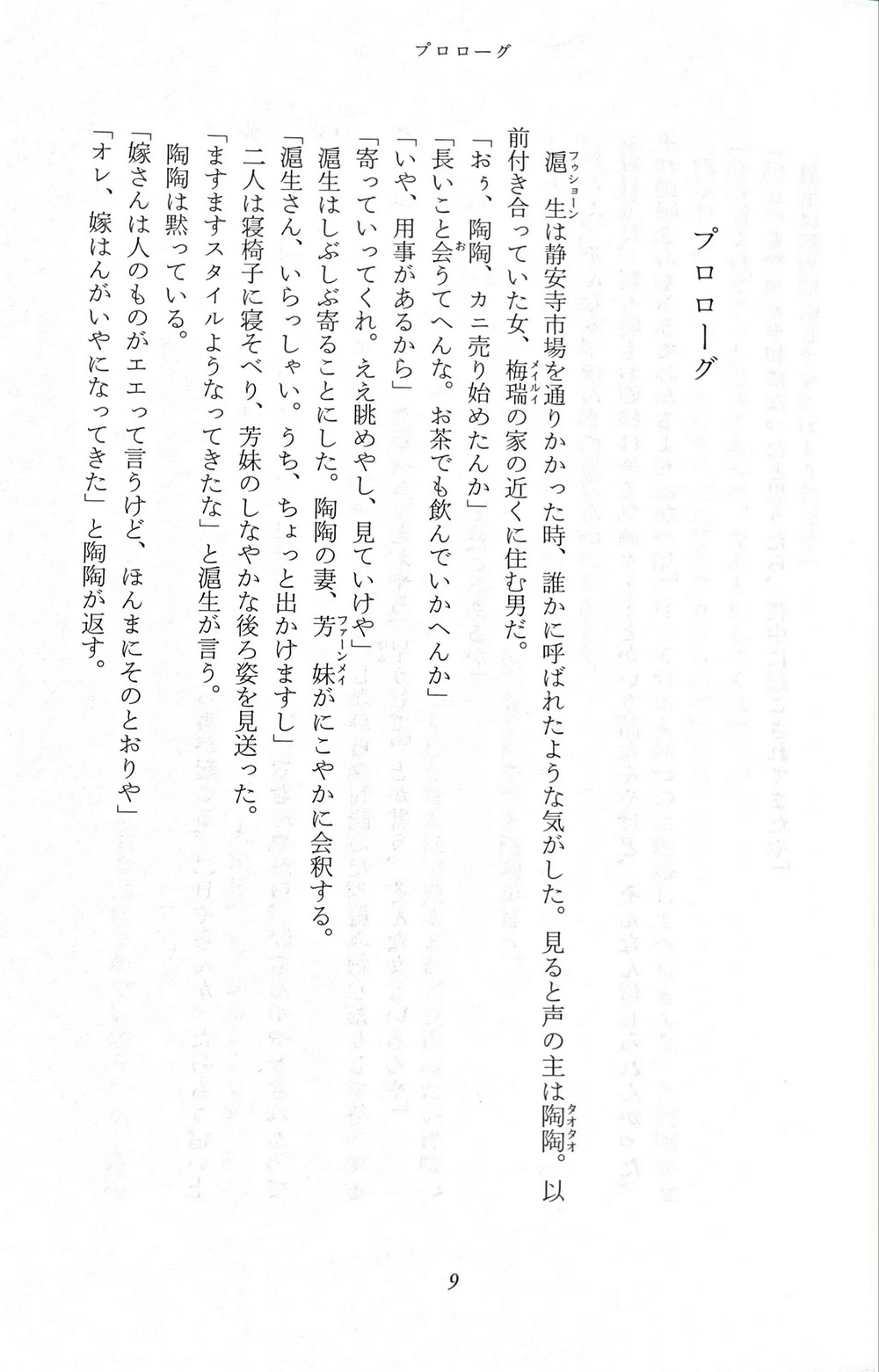

而到了《繁花》的日译本,这种文体特征做了大幅调整,分行分段,参差交错,对话大量采用了引号单段的形式,豆腐块也便切成了豆腐丝。译者浦元里花当然也意识到分行分段的问题,她在译后记中提到,《繁花》中有很多不分段的对话、甚至在主对话的回忆场景中还嵌套着次一级的对话,原本粗译中是保留了底本的这些视觉性特征的。但奈何,若不分段,难以适应日本读者的阅读习惯,在与作者商量后,还是决定以目标语言,即日语的适应性作为首要考虑。下图中,我截取了书中“引子”部分最开始的对话为例,就算是不懂日语的朋友,应该也能一目了然地看出译本的视觉性变化,而这种调整又是全局性的,篇幅剧增也主要源于此。

《繁花》原本与日文译本的“引子”部分第一页对比

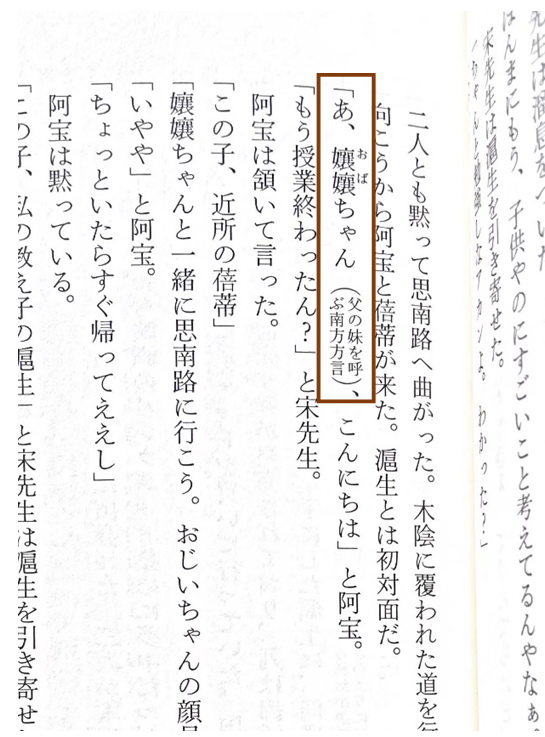

其次,我注意到日译本在小说正文中,适当增加了一些简短的译者注,多添加于原文中的专有名词、引用诗词的旁边。选择哪些词添加注释,取决于译者如何理解目标语言受众的接受程度。由于原文里本来较难理解的沪语方言,已翻译为目标语言中的关西方言,而日语方言间的差异要比汉语中小得多,这方面应该不再成为问题。而要加注释的地方,就落在了专有名词或文化典故之上,以译本第一章为例,其中添加注释的词包括“石库门”、“嬢嬢”、“越剧”、“新四军”、百科丛书“《万有文库》”等。

我们知道,在小说中添加注释,是需要相当谨慎的。大部分作家与译者,都很忌惮注释带来的阻断效果,它可能会强行中止原本流畅的阅读体验。但《繁花》文本中蕴藏着大量的文化默认信息,中文读者要完全理解这些文化符码尚需借助检索,更别提异文化的读者了。这时,文学翻译作为一种跨文化的语言转码活动,在译本中适当添加译者注,让这些默认信息不成为阅读的阻碍,是必然要做出的选择。

为了让注释的影响最小化,日译本采用了“割注”(见下图)这种注释体式,与常见的脚注或尾注不同,这可能在当下中文出版物中是相当鲜见的。所谓“割注”,即中文古籍中常见的“双行小注”或称“双行夹批”,多用于解释疏通词意、评点小说人物言行等,在中文的word文档中也称为“双行合一”。其指的是,仅占用正文一行空间的情况下,用小号字体分两行写成,置于被注释词旁侧,属于一种用字号或字体差异区别正文与注释的文内注。相较于脚注,使用割注的优势在于,能在挤占较少正文空间的情况下,尽可能容纳更多的信息,并且,让注释融入正文,减少阅读过程中,视觉动线的移动导致的阻断感,这可以说是目前小说注释的较优解了。

《繁花》日文译本的“割注”案例

关于《繁花》的注释,未来应该会成为一个很有意思的课题。相比之下,由东美出品的繁体中文版,则是使用了脚注,只不过在注释密度上比日译本稀疏很多。我听闻,目前《繁花》的中文注释本已在筹备中,这在日文版译后记里也有提及。而实际上,在2021年出版的《繁花》“典藏纪念版”中,就已经附带了一小册解释方言词意的“沪语小词典”,这可视为是一种附录版的注释了。

《繁花》日文译本的问世,离不开译者浦元里花持续多年来的热情与努力,也乘上了日本译介中国文学的东风。这部融会了大量方言与典故的小说,是否具有可译性,这是很多读者一直以来存有的疑问。如今,摆在我们面前的这部日文译本,为了实现这种可译性,做了不胜枚举的文体调整。而这些适应性调整的效果如何,它是否能让日本读者更加亲切地感受到《繁花》这部小说的魅力,而《繁花》译本的问世是否又会进一步,打开中国文学海外受众的局面,就让我们拭目以待。

(作者贾海涛,日本一桥大学言语社会研究科)

【上海文艺评论专项基金特约刊登】

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司