- +1

中国院作品丨国家雪车雪橇中心

国家雪车雪橇中心

原文刊载于《建筑学报》2021年07+08期合刊

▲ 国家雪车雪橇中心西南方向鸟瞰

地点 / 北京延庆

设计 / 2017-2018 年

建成 / 2021年

业主 / 北京北控京奥建设有限公司

设计团队

建筑 / 李兴钢、邱涧冰、张玉婷、刘紫骐、朱伶俐、袁智敏、陆婧瑶、刘扬、杨茹、李碧舟、王翔

总图 / 高治、朱庚鑫

结构 / 任庆英、刘文珽、李正、张晓萌、刘翔、李路彬、张雄迪

设备 / 申静、祝秀娟、王旭、李宝华、侯昱晟、张祎琦、李茂林、杨瀚宇、梁岩、霍新霖、王昊、何学宇

室内 / 曹阳、张超、安石

景观 / 关午军、史丽秀、张宛岚、常琳

照明 / 丁志强、李占杰

赛道及制冷系统 / 德国戴勒有限公司(Planungsburo Deyle GmbH)

市政交通 / 北京市市政工程设计研究总院有限公司

赛道制冷工程 / 华商国际工程有限公司

赛道照明顾问 / 恩藤照明设备(北京)有限公司

基地面积 / 18.69h㎡

建筑面积 / 5.25万㎡

构筑物面积 / 2.15万㎡

结构形式 / 钢结构、钢筋混凝土框架结构、钢木组合结构

摄影 / 孙海霆(除标注外)

▲ 从冬奥村看蜿蜒的雪车雪橇中心

▲ 从出发区俯瞰雪车雪橇中心(摄影:张玉婷)

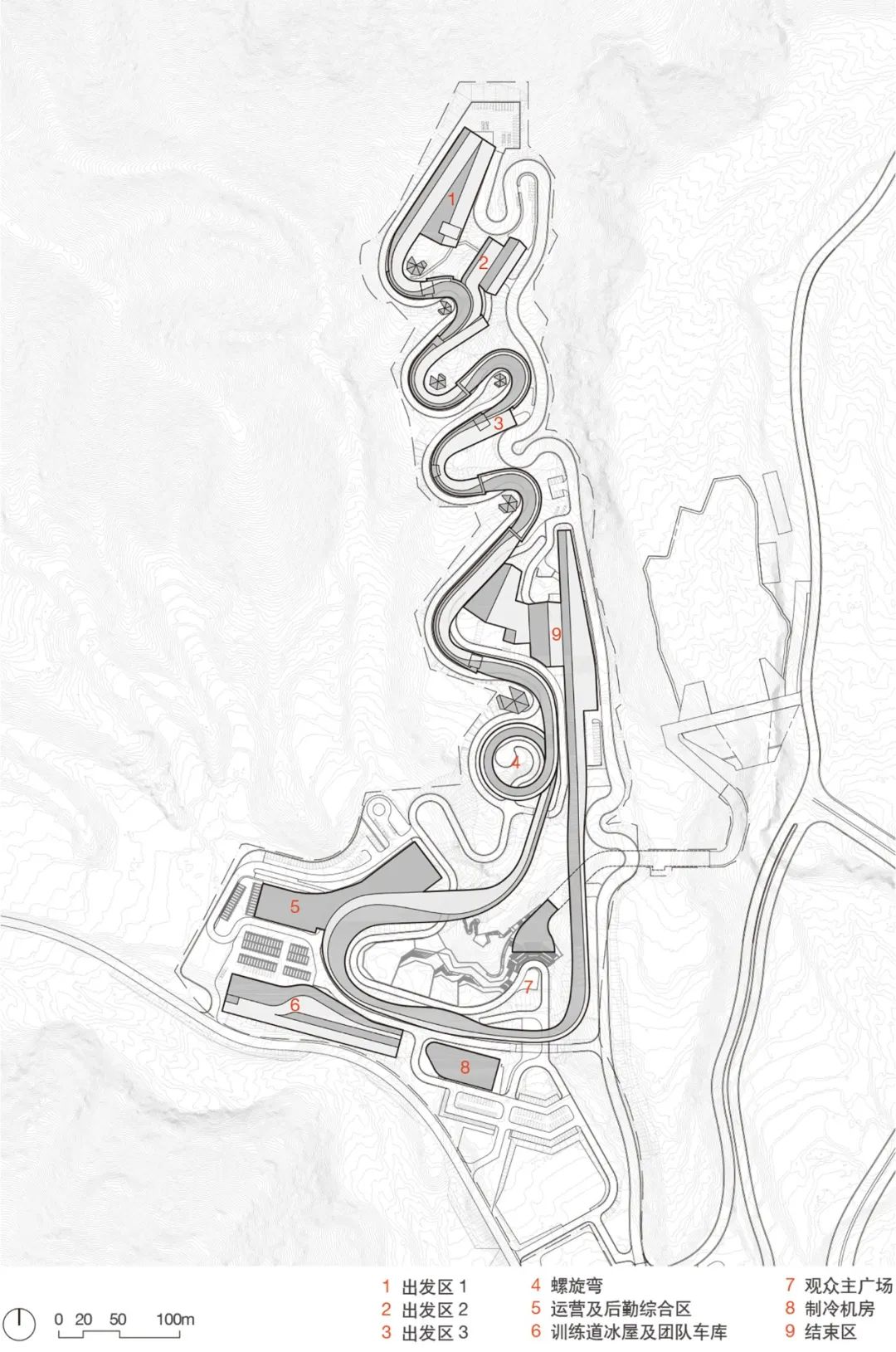

▲ 总平面

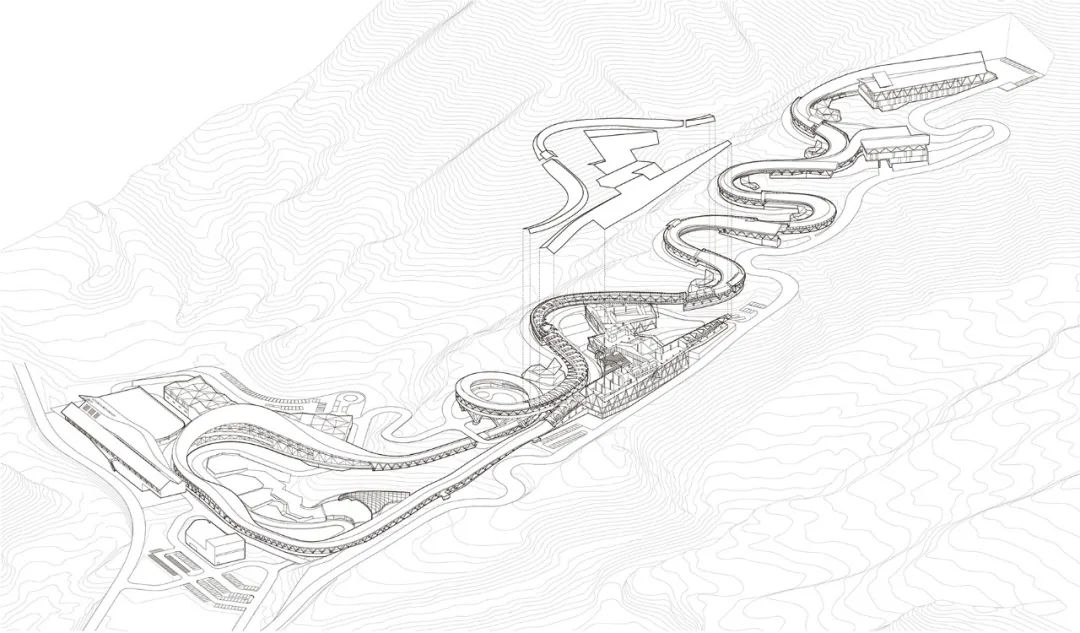

▲ 轴测

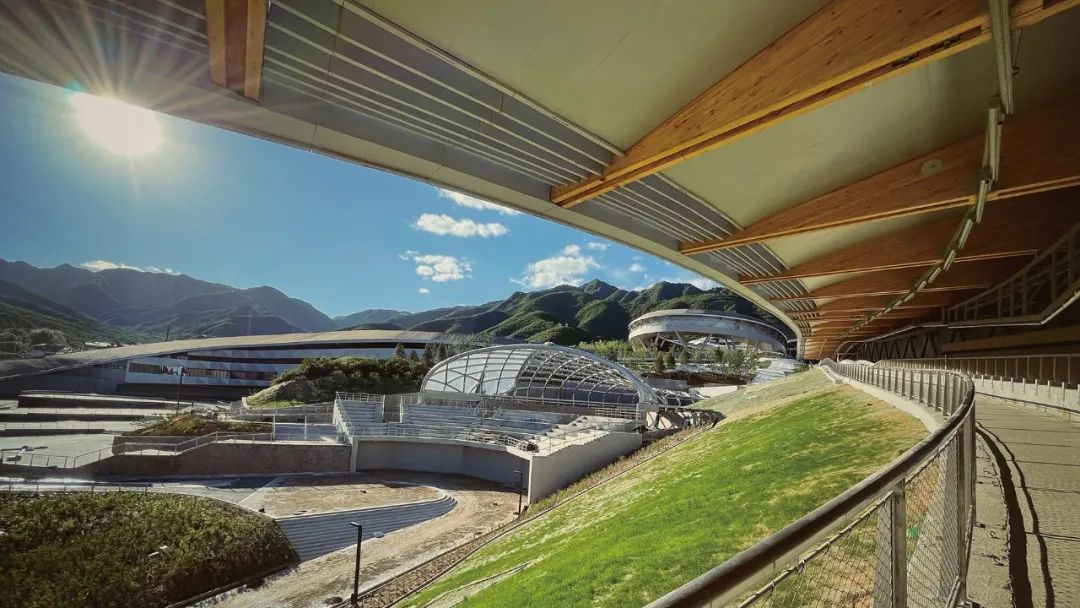

▲ 从赛道的屋顶步道看向出发区1、2、3

▲ 出发区1内景:赛道与观众看台(摄影:张玉婷)

▲ 出发区1东立面实景

▲ 出发区1二层热身区

▲ 出发区2外景

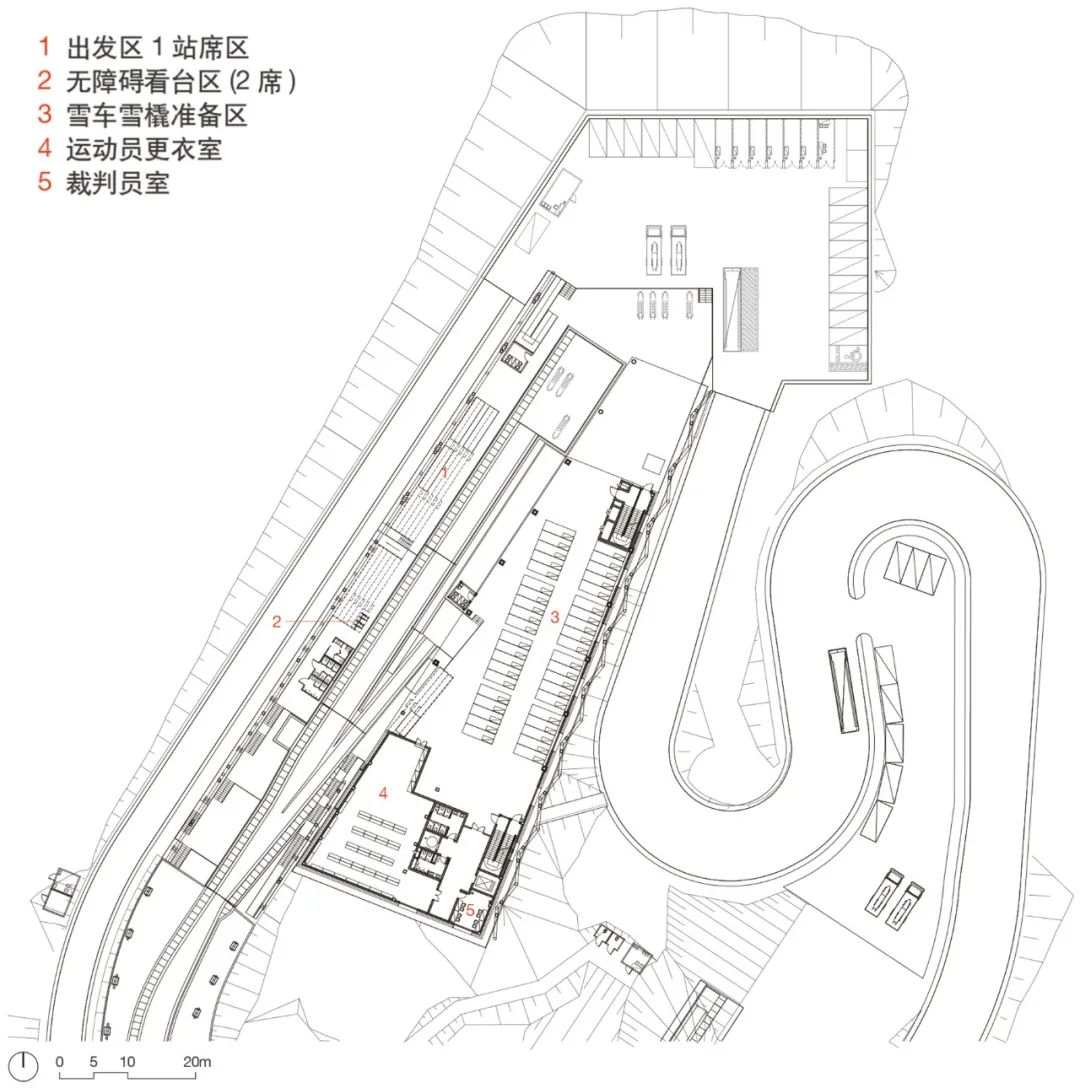

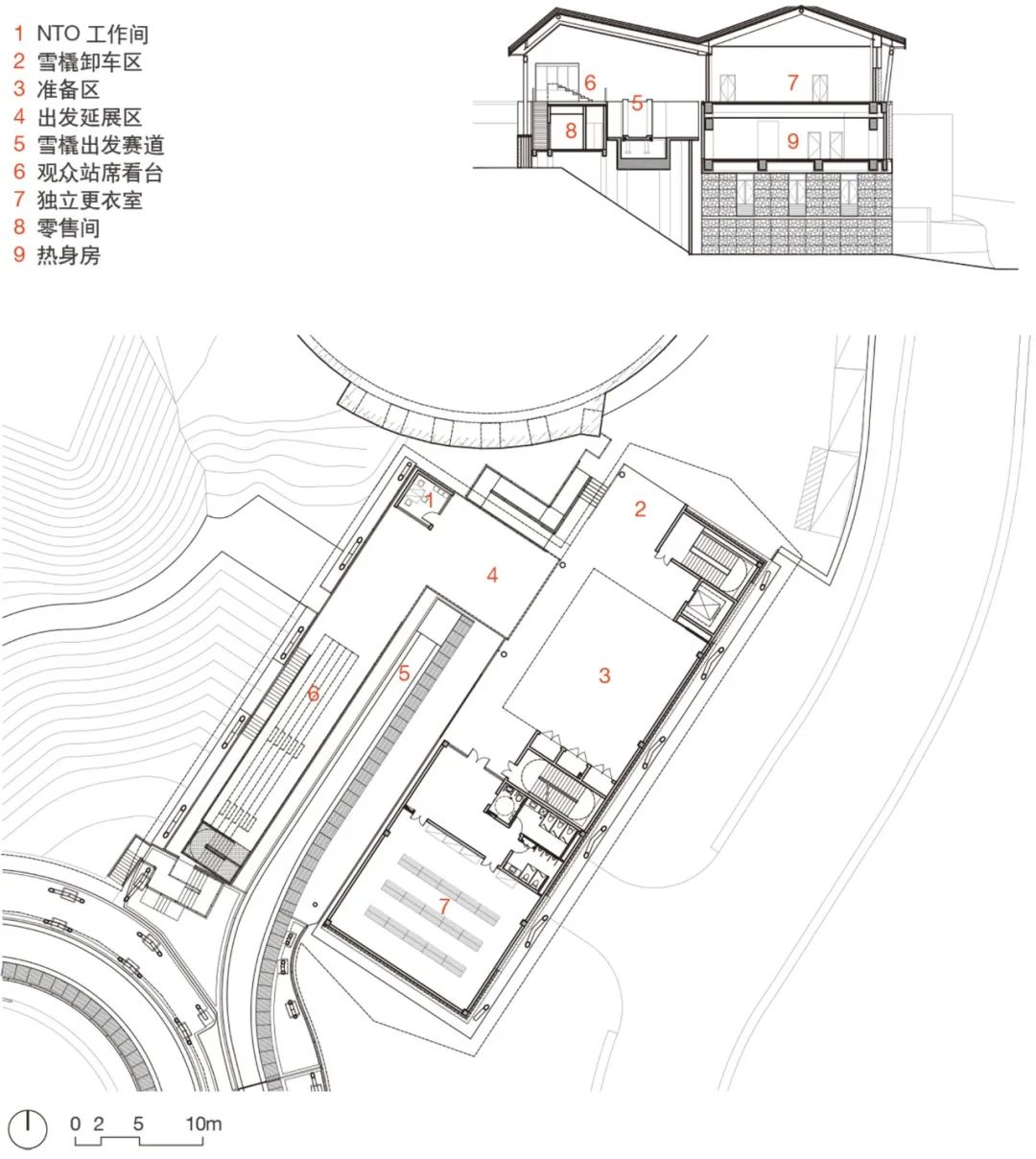

▲ 出发区1平面

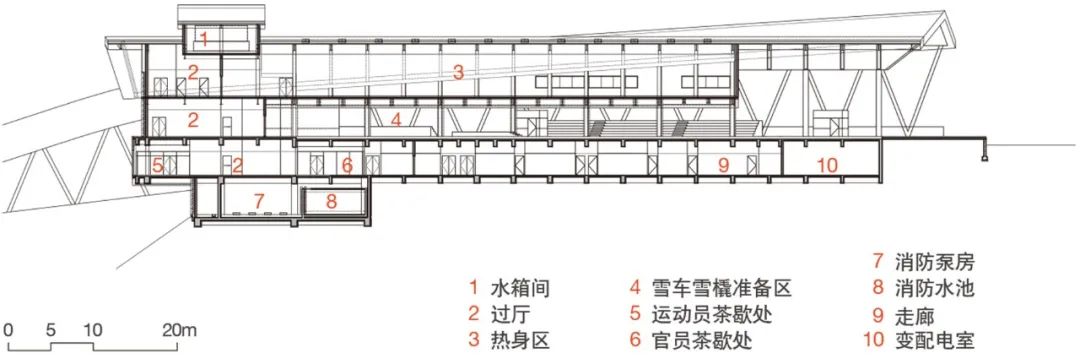

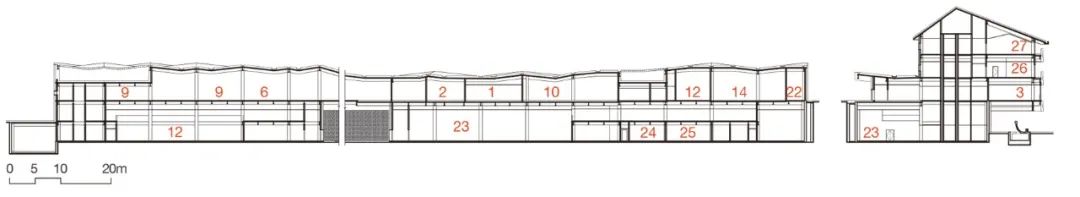

▲ 出发区1剖面

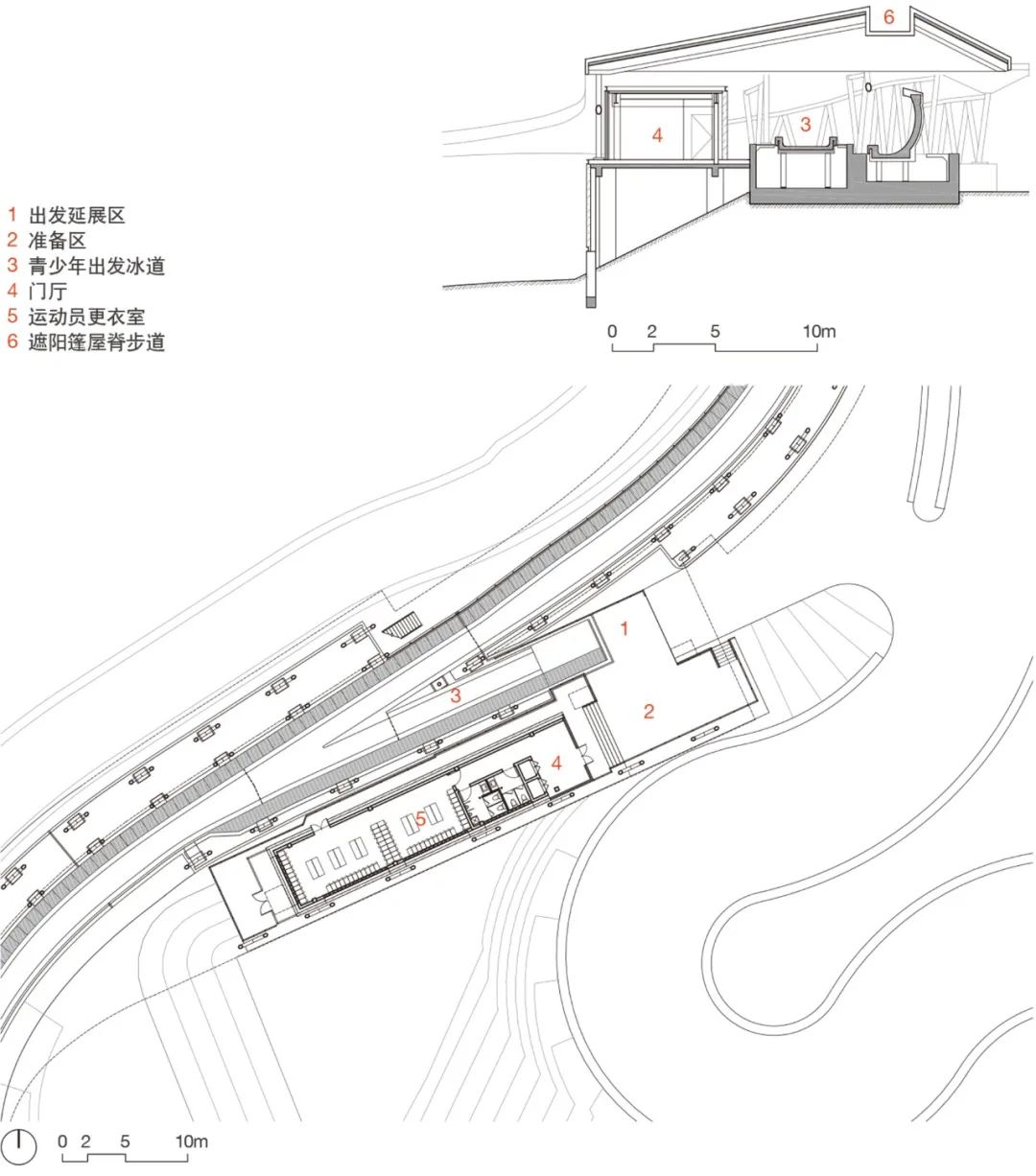

▲ 出发区2平面和剖面

▲ 出发区3剖面和平面

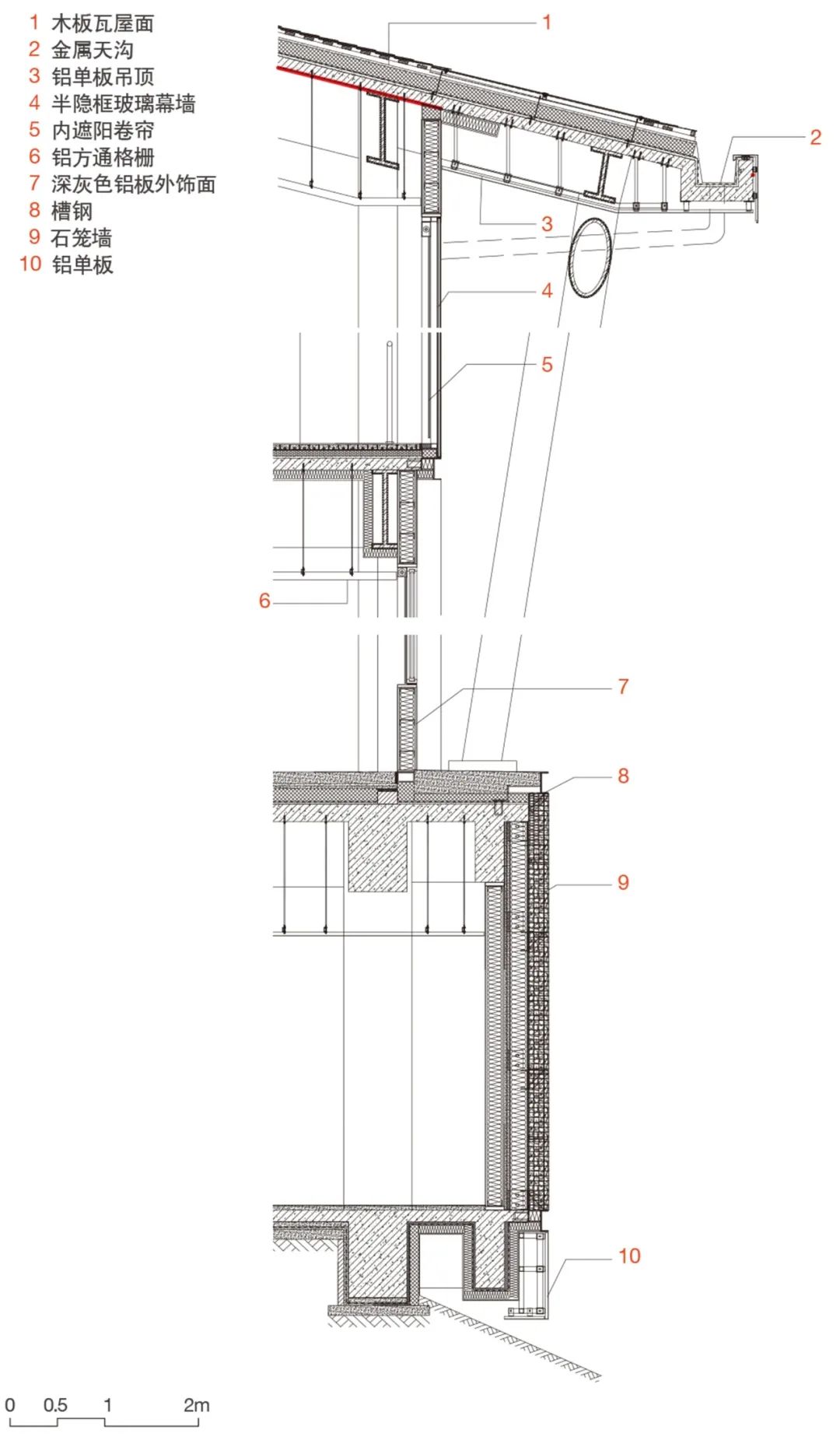

▲ 出发区墙身详图

▲ 螺旋弯北望出发区、结束区(摄影:张玉婷)

▲ 钢架雪车在螺旋弯赛道上飞驰

▲ 腾空而起的螺旋弯

▲ 悬挑于赛道之上的运营综合区(摄影:刘紫骐)

▲ 从赛道檐下看运营区、观众广场及螺旋弯(摄影:张玉婷)

▲ 运营区、观众主广场与赛道(摄影:张玉婷)

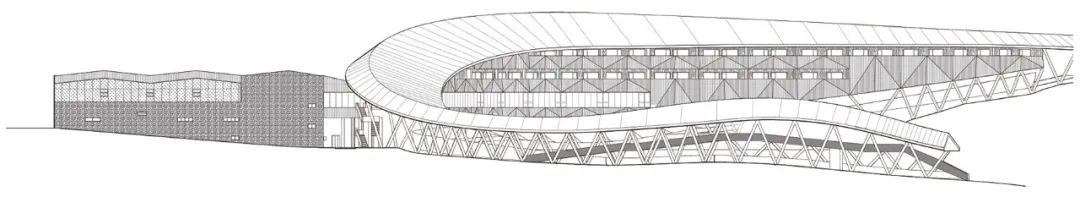

▲ 运营区立面

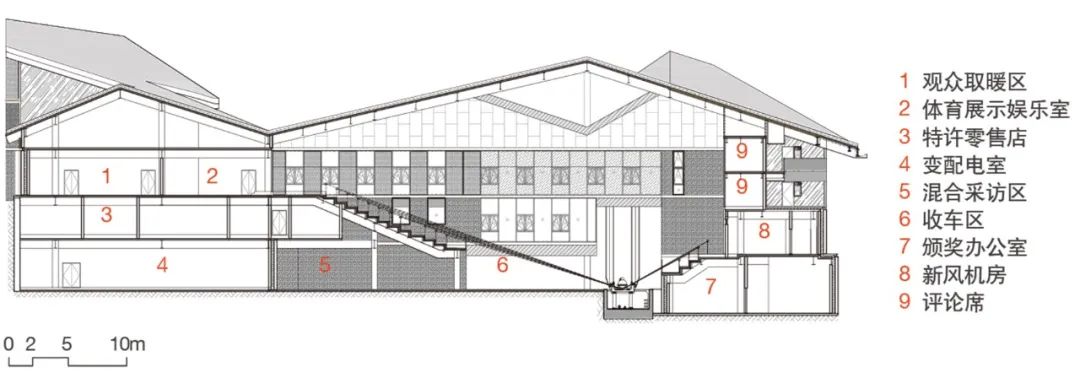

▲ 运营区剖面

▲ 运营区二层平面

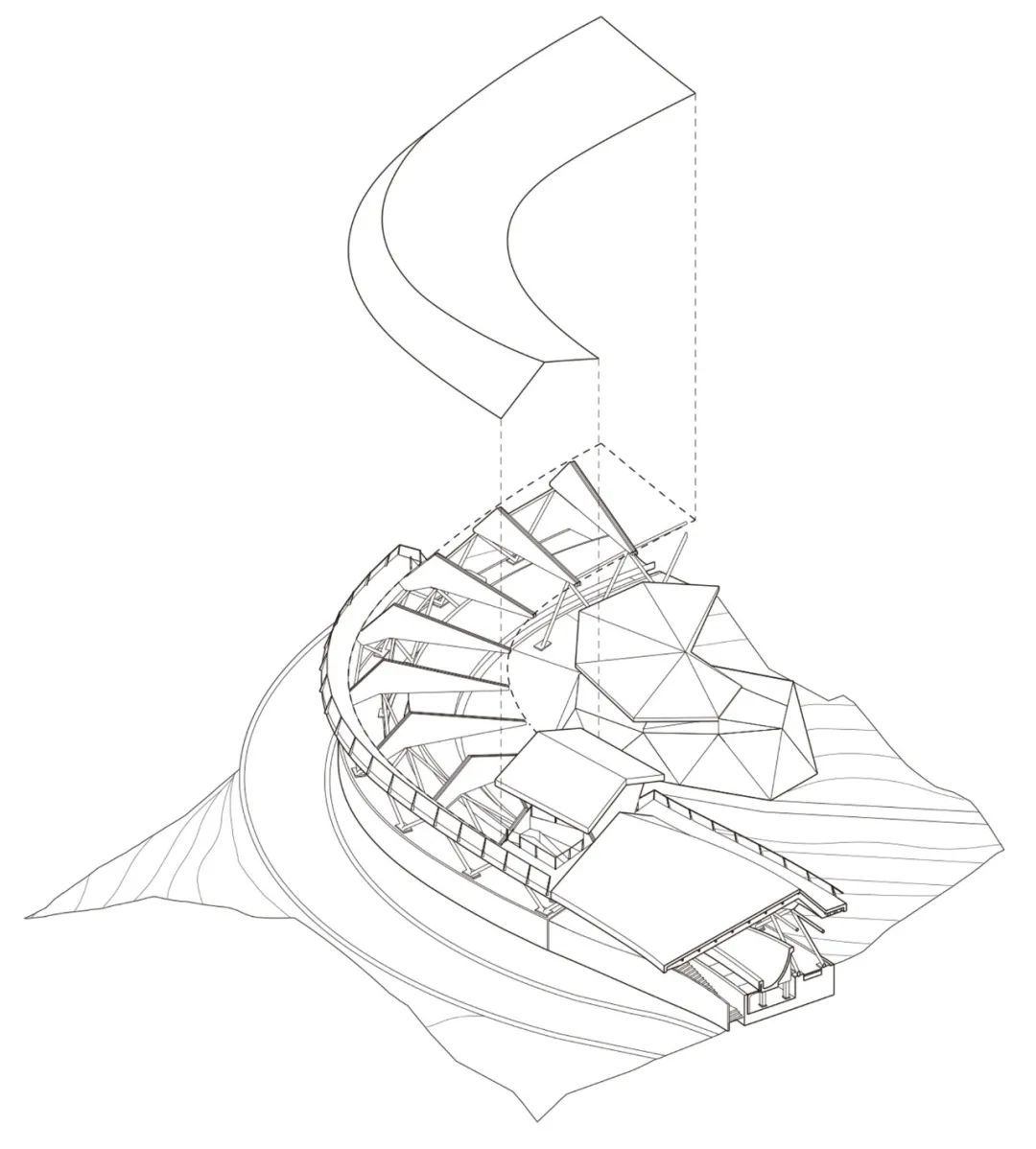

▲ 赛道局部轴测

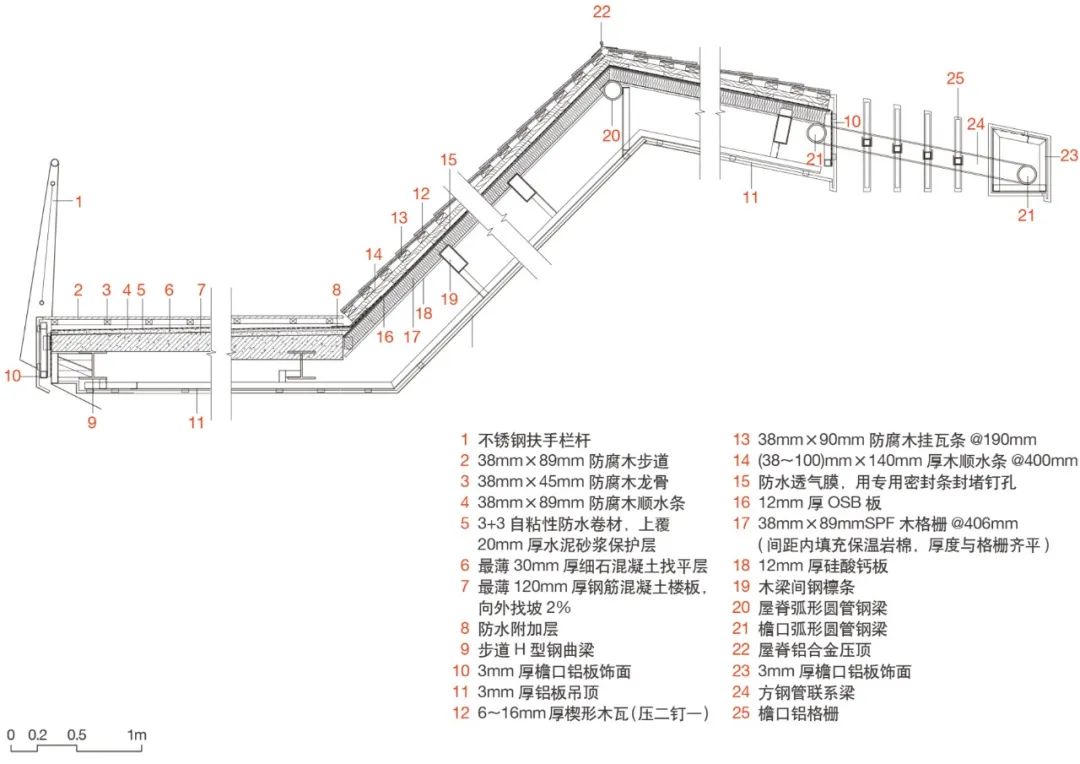

▲ 赛道屋顶构造详图

▲ 结束区外景

▲ 结束区观众席

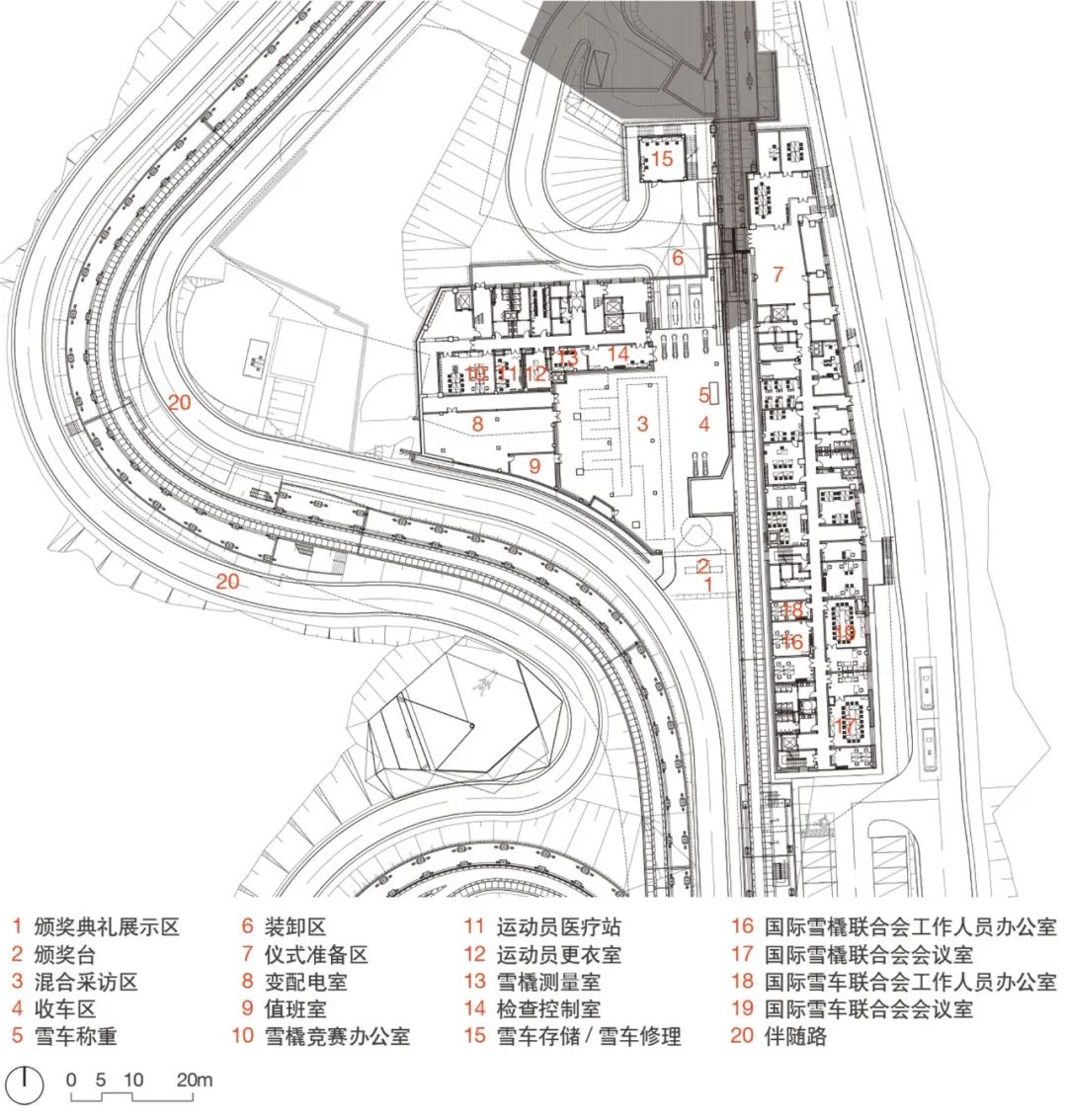

▲ 结束区一层平面

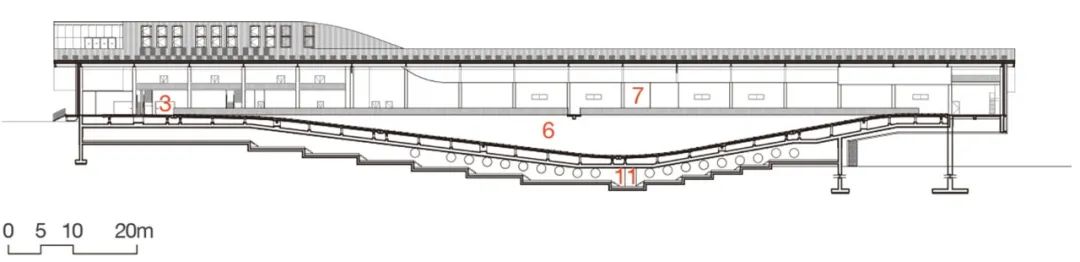

▲ 结束区剖面

▲ 冰屋室内雪车训练道(摄影:张玉婷)

▲ 训练道冰屋外景

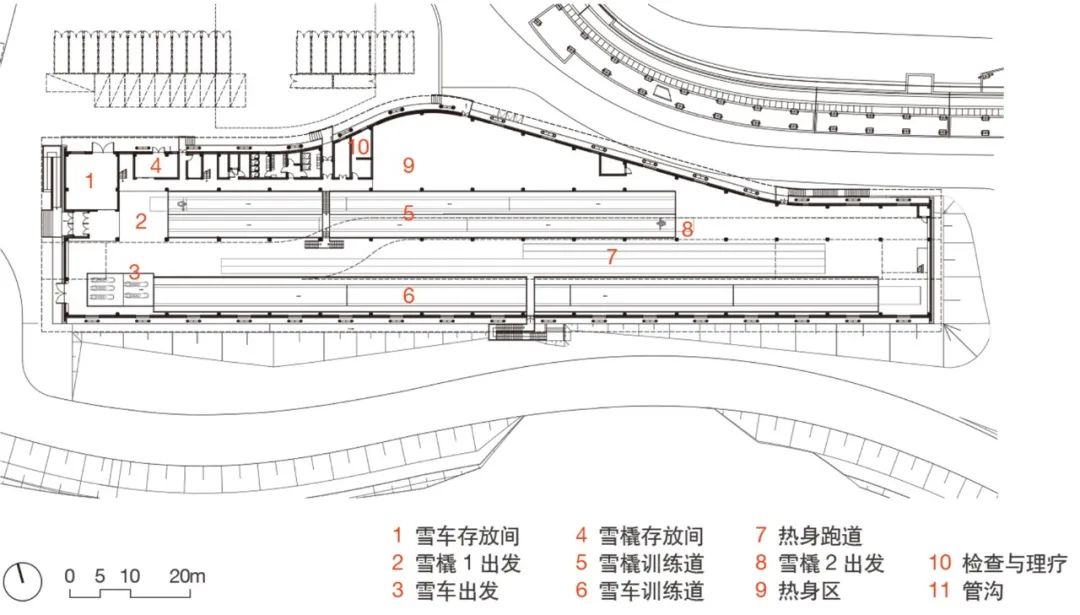

▲ 冰屋剖面

▲ 冰屋平面

“翩若惊鸿,婉若游龙”

—— 国家雪车雪橇中心设计

张玉婷 高治 刘紫骐 邱涧冰 朱庚鑫 李兴钢

中国建筑设计研究院有限公司

1 概况

雪车雪橇运动具有悠久的历史,它包含雪车(Bobsleigh)、钢架雪车(Skeleton)和雪橇(Luge)三项运动。1924年法国夏穆尼举行的首届冬奥会,雪车雪橇就被列入比赛项目。最初雪车雪橇比赛是在天然冰砌筑的赛道上进行。1960年代开始建设人工赛道,建立了赛道设计标准。同时国际体育单项组织对赛道标准也一直在进行修正,追求更加快速、更加安全、更加公平的比赛。

与常规的竞赛场馆不同,雪车雪橇运动是一个追求极限速度的体育项目,雪车雪橇的竞赛是在长度在2km左右的覆冰赛道上进行,因此被称为“雪上的F1方程式”。雪车雪橇的比赛除了在出发时运动员起跑外,其余全程仅靠身体控制,利用重力加速度加速。出于对运动员安全考虑,国际雪车联合会和国际雪橇协会两个国际单项组织对比赛规则进行了详细的规定,限定雪车雪橇赛道的设计最大速度为135km/h,最大加速度为5g。虽然国际单项组织对竞赛规则有详细的规定,但由于赛道与场地现状地形尽可能贴合以减少对场地的扰动,而各条赛道所处的场地条件不同,全世界各地建设的雪车雪橇赛道也各不相同。同时每一条赛道都在总结已建成赛道的基础上进一步完善发展,以期达到“更快、更高、更强”的奥运精神。

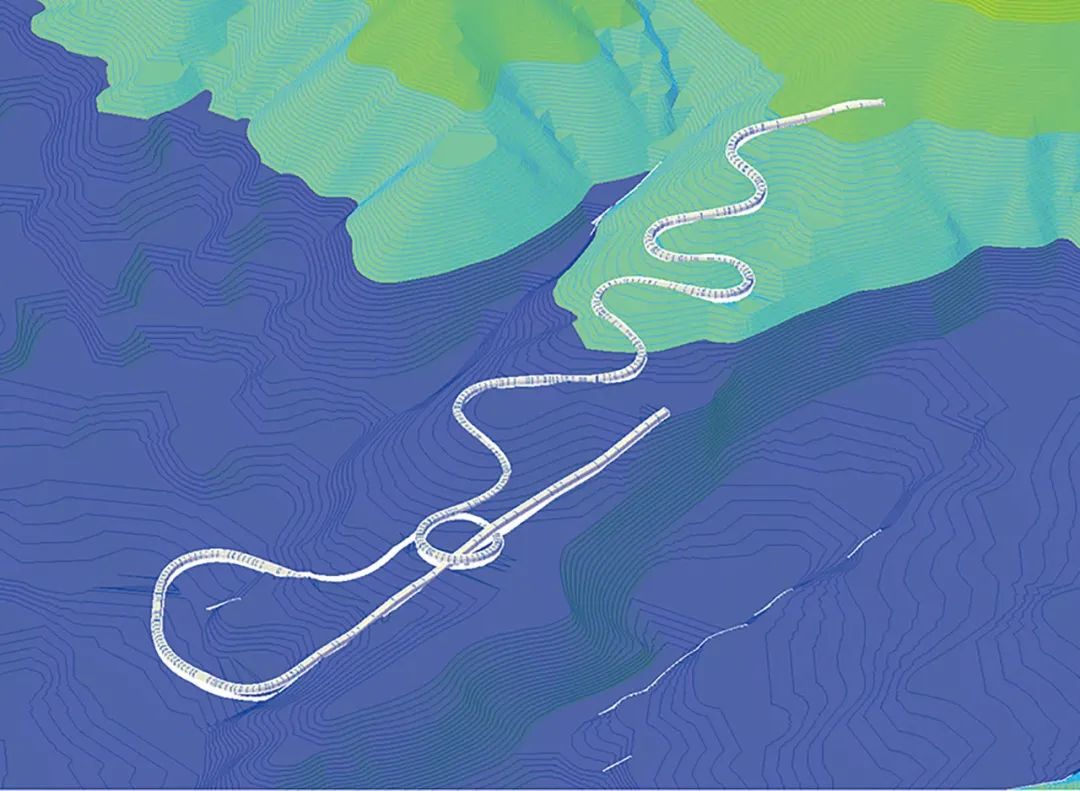

国家雪车雪橇中心坐落在北京2022年冬奥会延庆赛区核心区南部,是我国建设的第一条雪车雪橇赛道,其宛若游龙自北向南蜿蜒在赛区入口西侧的山脊之上(图1)。建筑场地的地形变化复杂,从北侧高点至南侧低点区域的高差约有150m,平均自然坡度超过16%。

▲ 1 由北向南俯瞰国家雪车雪橇中心(摄影:孙海霆)

经由国际奥委会及国际体育单项组织审核认证,国家雪车雪橇中心已达到国际同类型场馆的领先水平,2022年冬奥会期间将举行雪车、钢架雪车和雪橇的比赛,同时冬奥会后将举行国际单项协会组织的世界级比赛,也为中国运动员的训练提供保障。在完成奥运比赛的同时,国家雪车雪橇中心也成为可持续发展的奥运遗产。

2 基于体育功能的赛道及场馆设计

2.1 蜿蜒起伏的赛道和遮阳篷

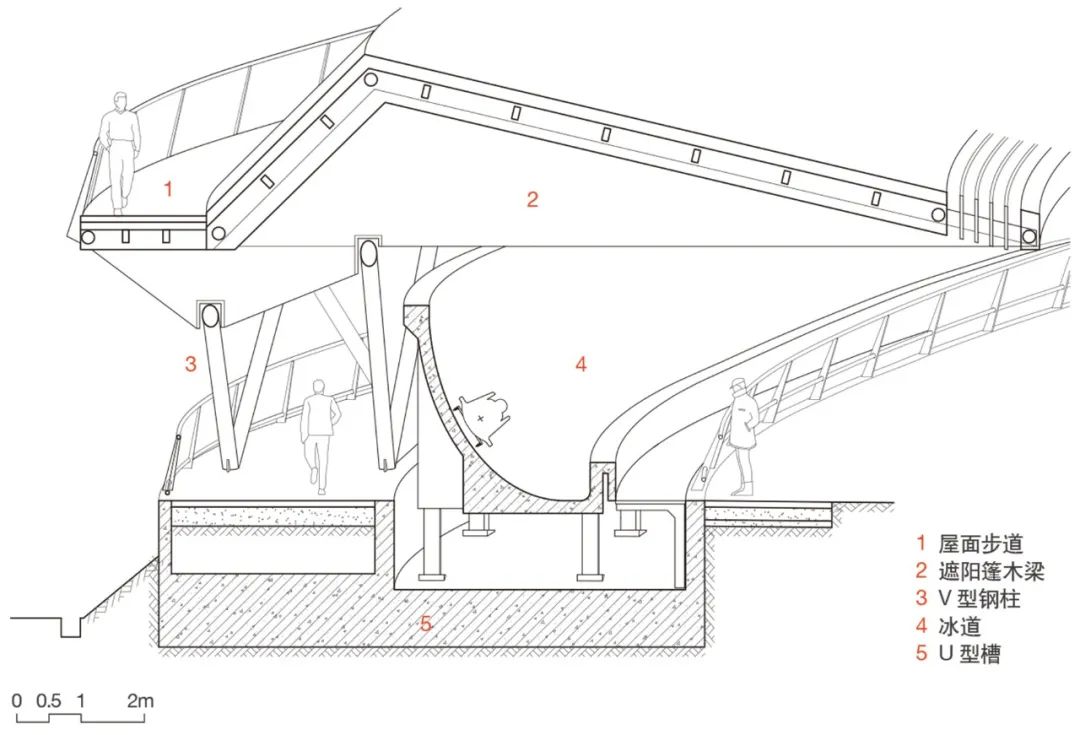

国家雪车雪橇中心以长度1975m、有16个弯道的赛道为核心,以支撑赛道并容纳制冷主管的U型槽为基础,通过V型钢柱、木梁及屋面构成的遮阳篷覆盖于赛道上。赛道周边依据功能分散有序地布置场馆附属用房(图2)。

▲ 2 国家雪车雪橇中心功能分布

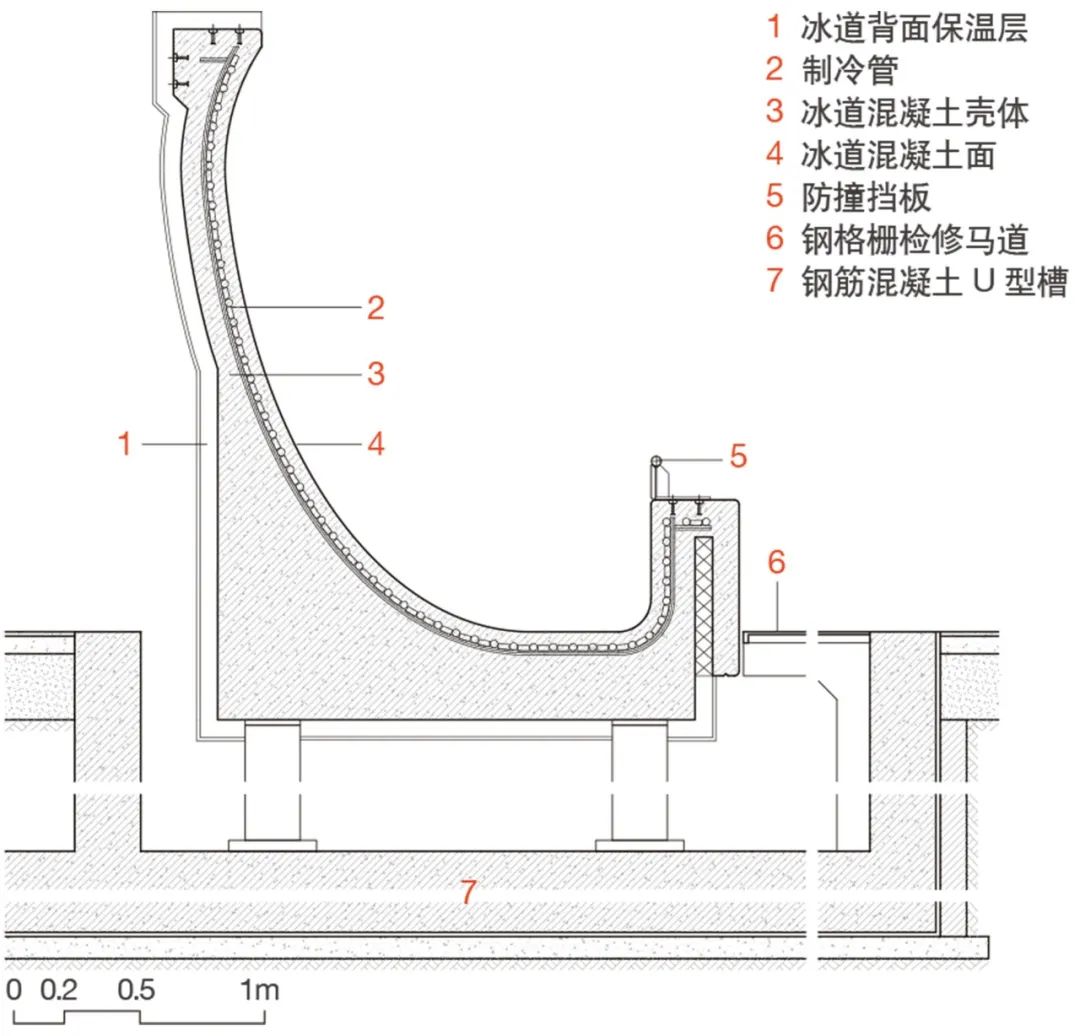

为满足高速滑行的要求,雪车雪橇赛道设计成复杂的空间三维曲面。赛道通过固定在夹具之上的制冷管和钢筋网片一起找出赛道的几何形状,并采用喷射混凝土成型。在赛道外侧设置保温层,冬季比赛和训练时赛道内侧将浇筑50mm厚的冰面(图3、4)。由于阳光照射到冰面会使冰面软硬不均而影响滑行速度,国际单项组织要求赛道全程避免阳光照射。为此,国家雪车雪橇中心结合赛道形状、自然地形和“人工地形”、遮阳屋顶等,建立了“基于地形的人工地形气候保护系统”(Artificial Terrain Weather Protection System, TWPS),与遮阳帘、遮阳背板一起有效地保护赛道冰面免于受到各种气候因素影响,确保赛事高质量进行,并最大限度降低能源消耗(图5、6)。

▲ 3 赛道构造详图

▲ 4 赛道实景(摄影:张玉婷)

▲ 5 人工地形气候保护系统实景(摄影:张玉婷)

▲ 6 赛道遮阳帘(摄影:邱涧冰)

雪车雪橇遮阳篷遵循山林场馆的设计风格,结合悬挑结构体系的力学特点,主体结构采用了钢木组合单边悬挑结构体系。钢筋混凝土U型槽、V型钢柱、木梁、木瓦屋面共同组成了为冰道遮光挡雨的遮阳篷系统(图7)。V型钢柱位于冰道的背面,保证了弯道内侧的开敞无遮挡,在比赛期间,观众、转播摄像机均可一览无余地观看整条弯道的比赛画面。遮阳篷木梁采用了三明治结构,外层为两片胶合木梁,中间层为钢木组合结构,由拉索将悬挑端的拉力经屋脊传递至V型钢柱,高效地解决了单边长悬挑的力学要求。木梁的悬挑长度则是采用辐射计算,确定最合理的尺寸,既能满足遮挡阳光的要求,又控制了最优的悬挑构件尺寸。在木梁的尾端根据结构的受力特点设置分散应力的倒三角小木梁,满足结构合理受力的同时,在遮阳篷的尾部形成了可沿屋面通行的屋顶步道,在赛时可供工作人员的通行、检修,在赛后步道则作为景观步道向大众开放,游客可以在屋顶的高度欣赏到更加广阔的景色(图8)。

▲ 7 遮阳篷与赛道构造

▲ 8 赛道构造体系:混凝土U型槽、赛道混凝土喷射成型、V型钢柱、木梁单边悬挑、木屋面、倒三角小木梁形成可上人步道

由赛道形状和遮阳设计带来的独特建筑形态,宛如一条游龙飞腾于山脊之上,嬉游于山林之间,若隐若现。国家雪车雪橇中心无疑将成为延庆赛区乃至北京冬奥会最具标志性的场馆。

2.2 分散布置的建筑与场地

根据体育功能的需求,沿着赛道的标高布置出发区、结束区、制冷机房以及训练道冰屋、运营区等附属建筑,与媒体转播区、观众主广场等场地构成了完整的雪车雪橇场馆。不同于其他的冰上雪上场馆,雪车雪橇的观赛模式具有独特性,观众可以沿赛道边步行边观看比赛,同时沿着赛道也布置有不同形式的观赛空间,包括观众主广场看台区、结束区看台区、出发区看台区。

出发区和结束区作为雪车、钢架雪车、雪橇3个项目的起点和终点,承载着滑行起点(图9)、比赛终点收车的功能,同时设有运动员功能用房、赛道监控指挥、车橇储藏停放用房、场馆媒体中心等功能,并设置观众观赛、奥林匹克大家庭接待、仪式颁奖、体育娱乐、场馆服务等功能。由于3个比赛项目以及男子、女子比赛的不同要求,国家雪车雪橇中心设有2个比赛出发区以及青少年出发区和训练出发口、游客体验出发口共5个出发口,以满足不同的使用需求。结束区功能复杂,建筑顺应复杂的地形条件,结合赛道工艺要求及功能空间布局要求进行布置。

▲ 9 出发区1雪橇出发口(摄影:张玉婷)

制冷机房作为雪车雪橇赛道的“心脏”,是赛道制冷的源泉。通过制冷主管沿赛道U型槽向预埋在赛道中的制冷管输送冷媒。由于采用氨作为制冷剂,为了保证安全,国家雪车雪橇中心采取了多项安全措施。同时为便于在非赛季融冰期将制冷液回流入制冷机房内的储液罐中,制冷机房的位置设计在靠近赛道最低点,且制冷机房屋顶的绝对标高低于赛道最低点1m。

训练道冰屋是国家队运动员用于出发训练的室内训练场,设有一条雪车道、两条雪橇道,同时设置50m热身跑道和运动员用房及配套附属用房等(图10、11)。室外相邻场地为团队车库停放区,可停放85个团队集装箱,供参赛队伍临时存放运动设备器材及修理维护使用。同时设有国家队的车库和制冰师工作间。

▲ 10 冰屋外景(摄影:孙海霆)

▲ 11 冰屋内景:训练道(摄影:孙海霆)

运营及后勤综合区聚集了场馆主要服务空间,布置了场馆管理、安保、技术、物流、工作人员、赛事服务、场地开发、餐饮、保洁和垃圾等服务功能。国家雪车雪橇中心的运营和后勤综合区与赛道相结合并贯穿其中,滑行其间有一种奇特的感受。在赛后保留日常场馆运行所需必要空间的同时,运营及后勤区将改造成为生态恢复研究中心,服务于冬奥赛区及松山保护区生态修复及研究。

场馆媒体转播区和观众主广场是在赛道周边的室外广场。媒体转播区位于赛道外侧,在赛时服务于奥运转播服务公司。观众主广场则位于赛道最后一个弯道的内侧场地,与观众入口处相通。广场设有704个座席,另外有4个观赛平台服务于站席观众和观众服务设施的布置,观众服务设施包含服务中心、卫生间、医疗站、零售等用房,并设有救护车停车区及电瓶车停靠站等。

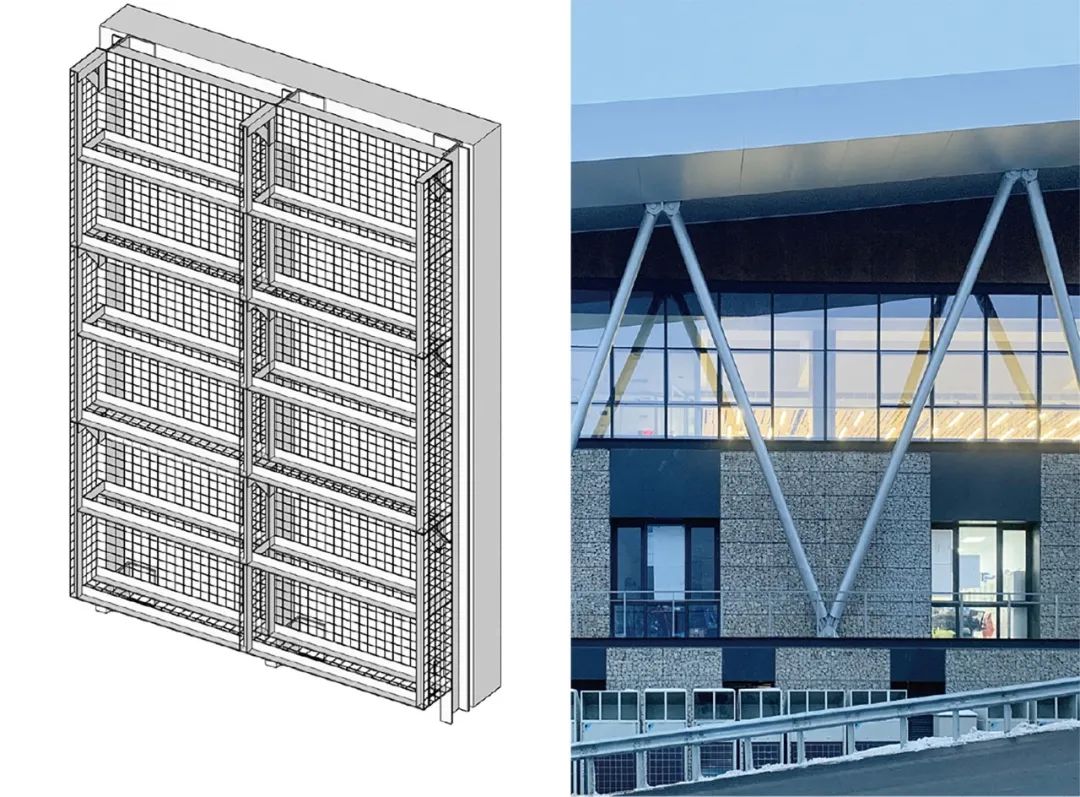

2.3 顺应环境的建造措施

国家雪车雪橇中心以赛道为核心,通过相同的坡屋面将分散布置的出发区、结束区、制冷机房、训练道冰屋、运营和后勤综合区各建筑串联在一起。附属建筑与遮阳篷通过相同形式的V型钢柱、相同材料与构造的装饰石笼墙、木瓦和清水混凝土等相互呼应,将整个雪车雪橇中心的赛道与场馆整合在一起。天然材质的木梁、木瓦、石笼墙和人工材质的铝板、幕墙、钢材的对比与呼应,创造出与环境相融的整体风貌(图12~15)。木瓦温暖的色泽随时间渐渐沉着,使得生机勃勃的建筑展现出时间的痕迹。建筑外墙采用常规的铝板及门窗,结合贴实木皮的树脂板、重新设计的建筑装饰石笼墙以及耐磨混凝土地面和清水混凝土,构成了建筑独特的造型和外观,形成国家雪车雪橇中心标志。

▲ 12/13 石笼墙构造层次/结束区外墙(摄影:邱涧冰)

▲ 14/15 螺旋弯下的清水混凝土U型槽及V型柱(摄影:邱涧冰)/木瓦和装饰石笼墙(摄影:张玉婷)

3 复杂地形的场地及BIM设计

3.1 场地BIM设计协助项目选址

由于赛道的复杂性以及对拟选场地的技术要求,项目初始,雪车雪橇场馆选址需要在自然坡度、整体朝向、场地的长宽等方面进行论证。在赛区中的多个意向选址区域均采用了场地BIM设计,进行数据分析对比,为场址选择提供了精确技术数据支撑。

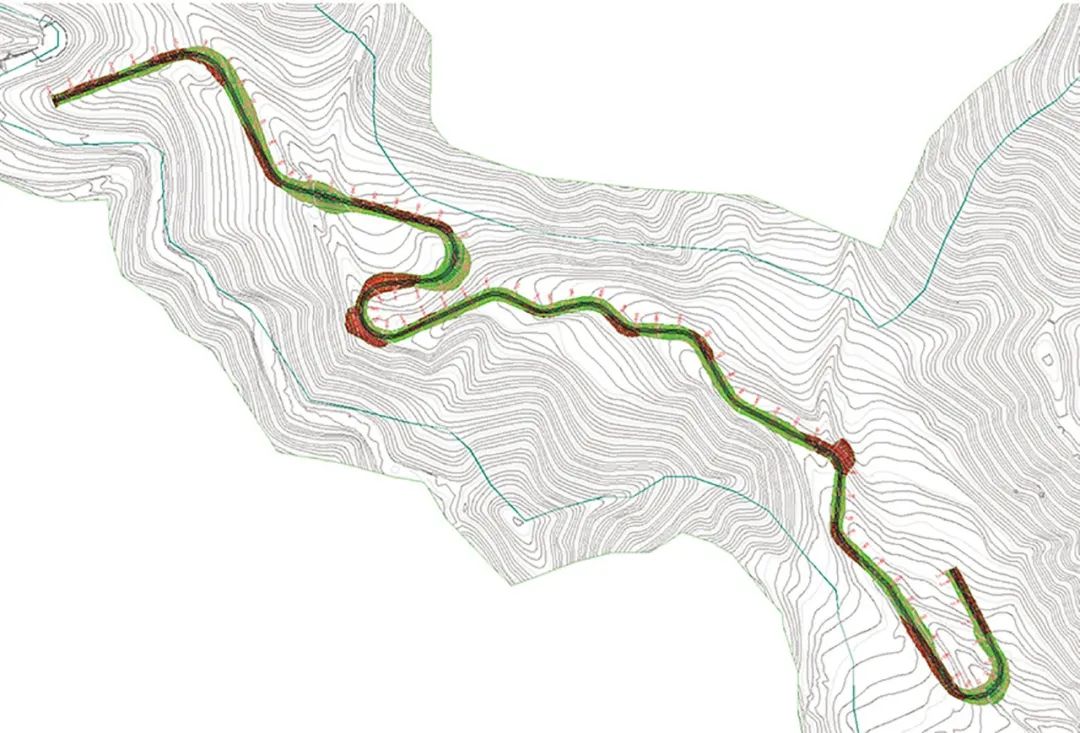

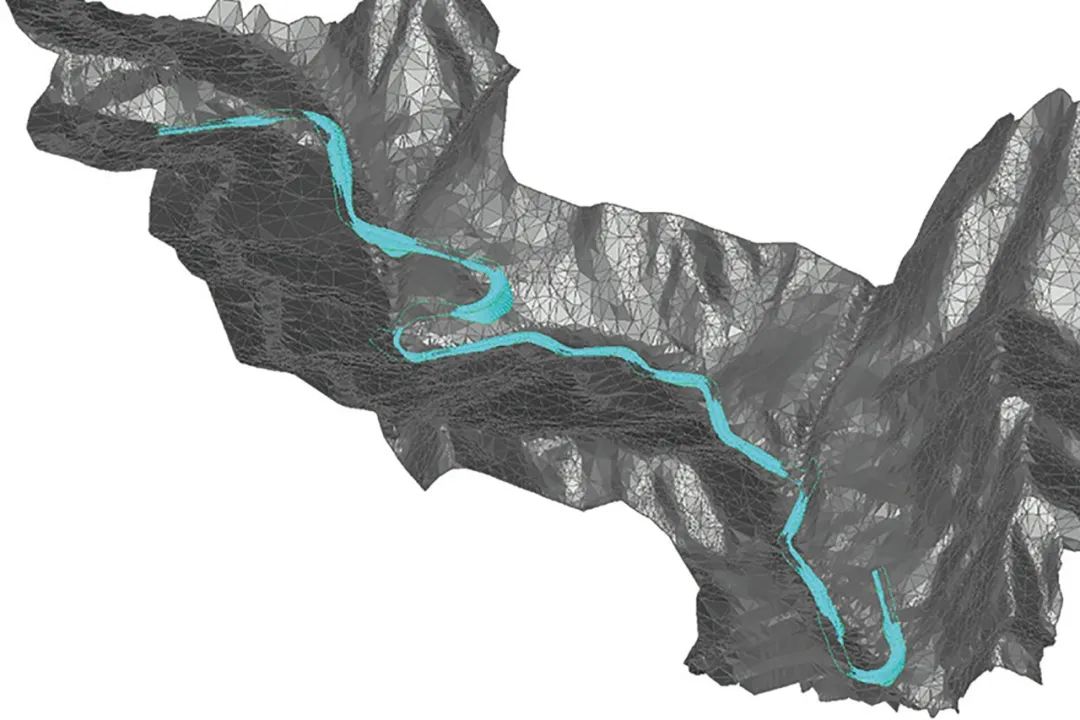

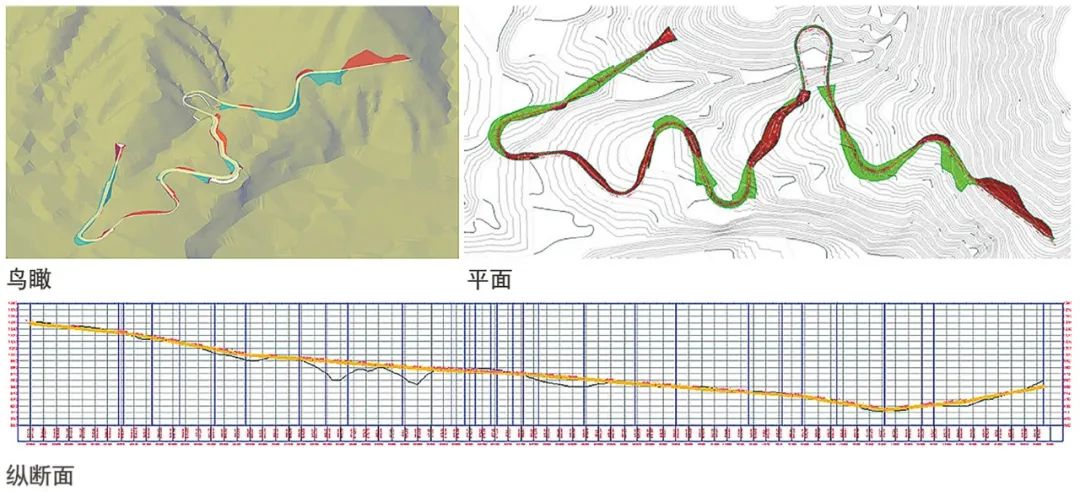

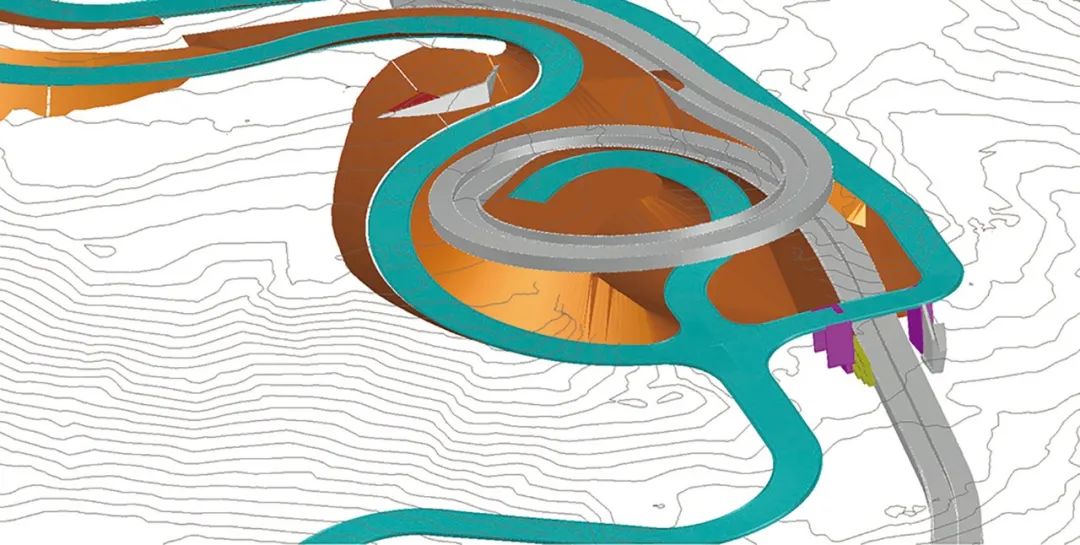

首先基于搭建的备选区域现状场地BIM模型(图16),根据赛道对于出发区、弯道数量、坡度、长度以及结束区位置等工艺需求,利用场地BIM设计手段对赛道进行初步展线,生成三维赛道要素中心线,并参考国外过往经验赛道的断面形式,进一步生成赛道+现状场地的概念方案场地模型(图17)。最终利用整体模型梳理赛道同现状地形的关系,优化赛道形态,弯道形状、数量以及坡度。经过多轮优化后,最终形成一个较为贴合地形,并满足体育工艺要求的场地+赛道模型(图18、19)。

▲ 16 雪车雪橇现状场地BIM模型

▲ 17 雪车雪橇赛道BIM概念模型

▲ 18 E1选址平面图

▲ 19 E1选址及赛道概念模型

包含赛道的场地BIM模型,能够准确体现出赛道与现状山体的切削关系,可通过三维可视化的方式将设计成果360°展现。后期如产生需求变化,场地BIM设计可以实现动态数据输入和调整,实时反映情况变化,并能够精确计算土方量进行各类场地填挖的数据分析。对比各个选址区域的场地及赛道模型的不同数据,成为确定赛道最佳选址的重要手段之一(图20)。

▲ 20 赛道选址

3.2 赛道及场地BIM设计方案

作为赛道设计的外方设计公司具有多条往届奥运会赛道的设计经验,并且配备了独自开发的专项设计软件,但均为二维图纸。对于如此复杂的赛道和场地,没有一个正向的BIM设计协助,将给后续的设计和施工带来诸多困难。因此搭建设计三维模型成为必须的工作。

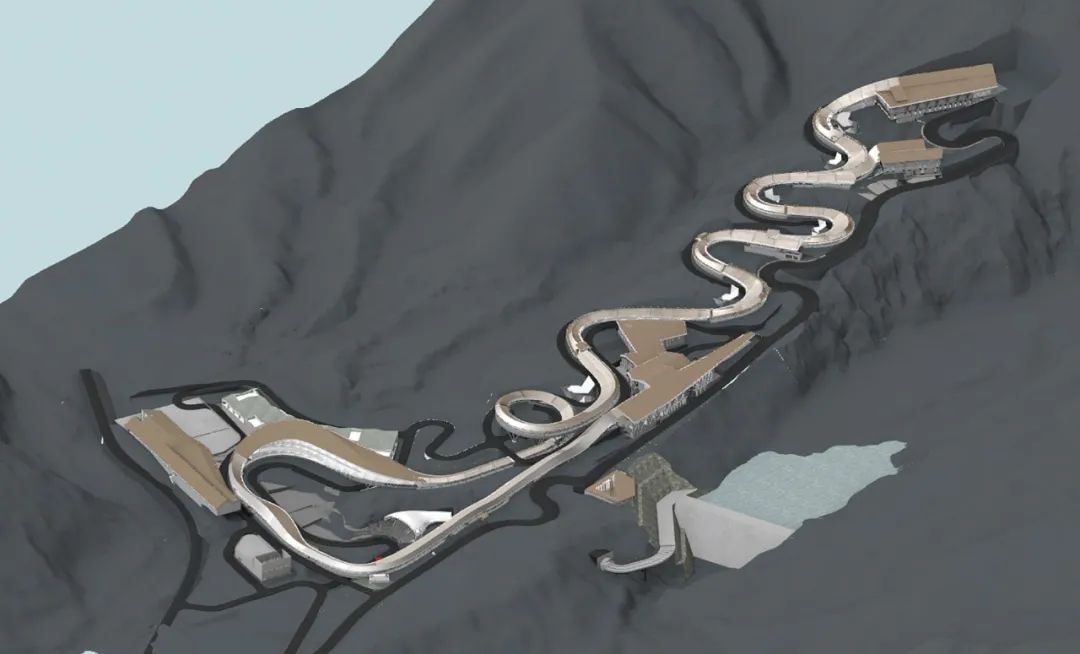

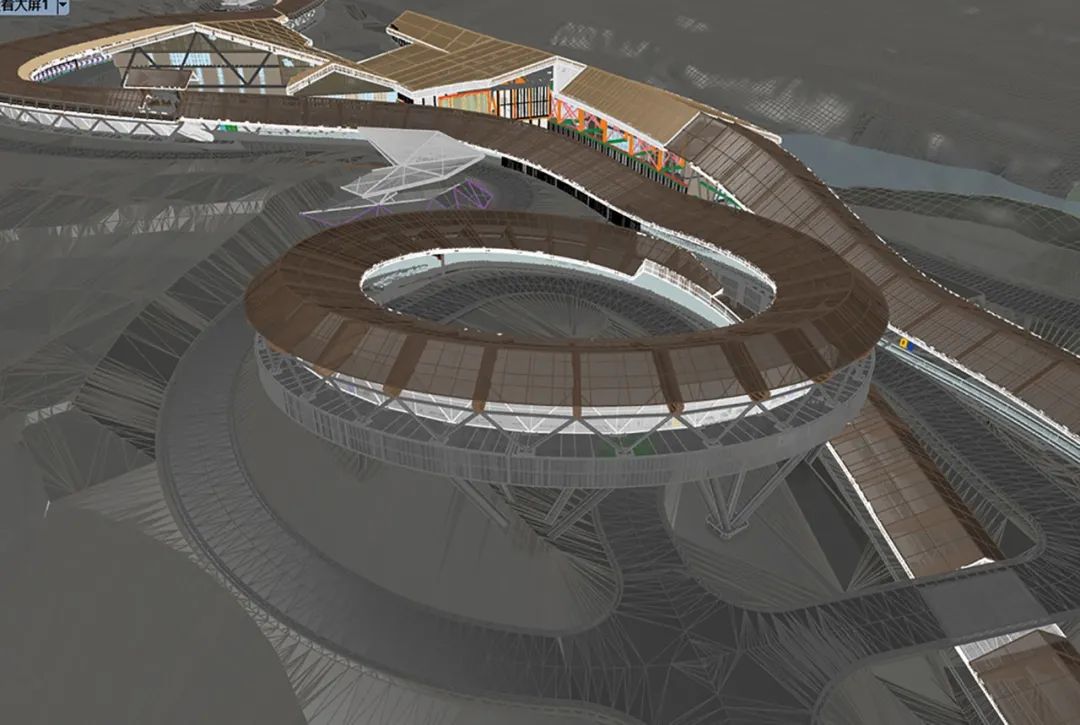

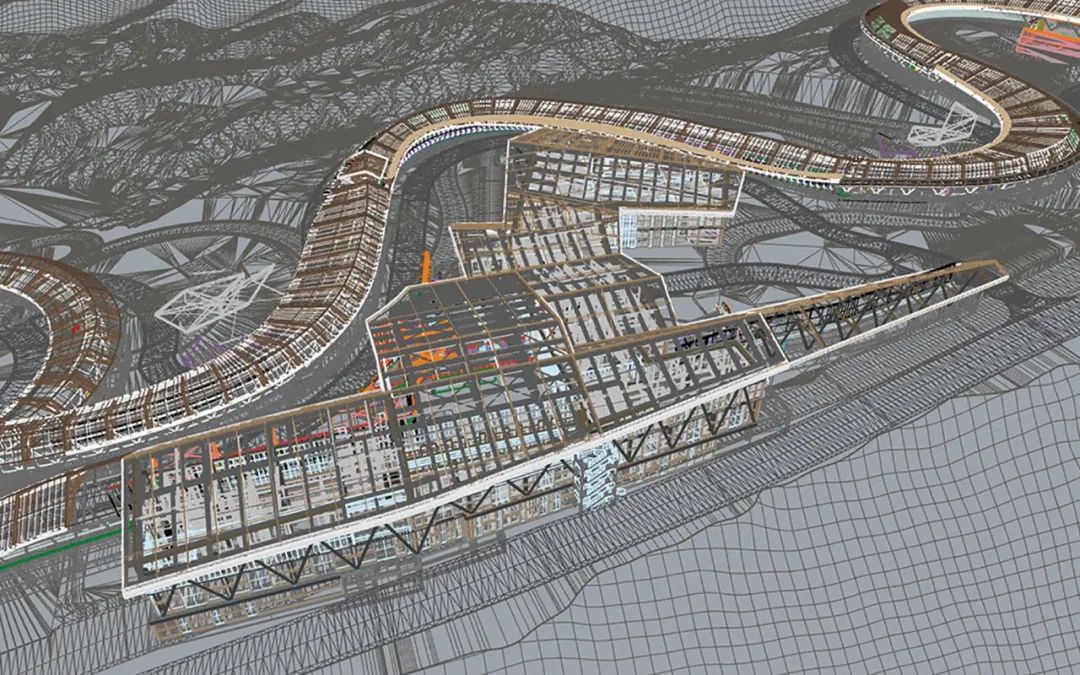

设计团队依据测绘院提供的高精度DEM数据,获取精确的现状地形模型,通过研究赛道方案图纸,搭建出精确的三维赛道中心线。再依据数百个二维断面,利用软件生成各段赛道的三维模型;以此为基础,搭建承载赛道的U型槽BIM模型;再以U型槽模型和场馆方案为基础,建立赛道及场馆所需的车行路、伴随路和入口场地,最终形成了一个完整的雪车雪橇赛道场地设计BIM模型(图21)。

▲ 21 场地平整BIM模型

建筑BIM设计与场地BIM同时开展,并和场地BIM设计一同形成了两条主线:建筑BIM设计以雪车雪橇赛道及附属建筑为主线开展建筑模型的搭建;场地BIM设计以场地竖向设计、赛道U型槽、车行道、伴随路及场地岩土构件为主线开展场地模型的搭建。两条独立的线索在后续场馆整体BIM设计中,通过各自不同的方式开展设计和建模,但两条主线始终互相共享数据、互相校核并且最终实现了模型的整体融合。

建筑与场地搭建的BIM模型不仅为后续设计工作提供了极大的帮助,通过BIM模型也发现了外方图纸中的问题,优化了赛道设计。

3.3 场地平整BIM设计

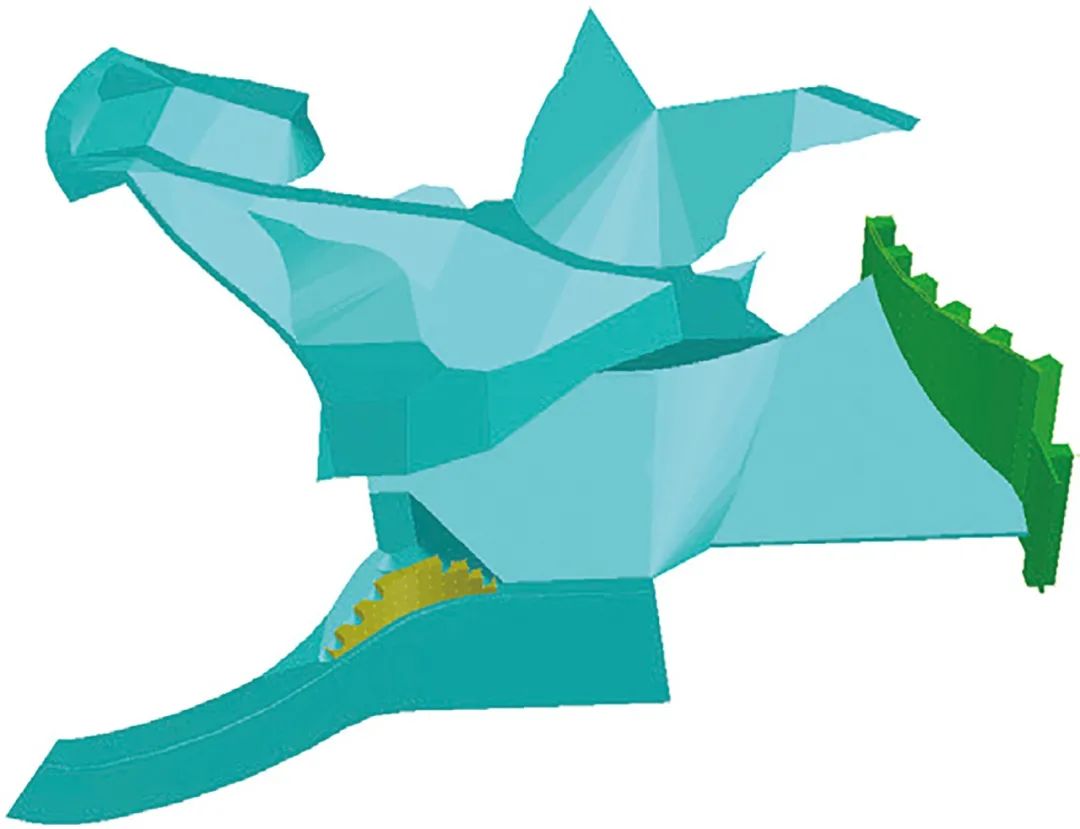

场地平整设计介于现状场地和最终完成的设计场地之间,是一个中间过程设计。场地平整BIM体现了复杂地形中不同功能分区场地的基底标高模型(道路及广场、赛道、建筑物、绿化等用地的基底),满足复杂地形下的施工需求。

一组建筑、赛道和场地的布局,在平面关系上可能看不出矛盾,但在三维层面由于赛道和建筑的基底并不在一个标高上,二者之间需要通过放坡等额外的工程措施来连接,平面距离在实际上并不能够满足岩土专业技术要求。通过场地BIM设计的介入,在三维层面上对赛道、建筑、地形之间的处理,能够避免出现类似问题。因此,在赛道开展施工图设计之前,为了确保赛道能够同地形紧密结合,保证施工的有序开展,增加一道场地平整BIM设计工序:系统梳理建筑基底、赛道基底、道路基底,区分出不同的场地功能需求,给出不同区域的平整标高,为后续的有序合理的施工建设创造有利条件。通过场地平整的BIM模型,统一搭建各个不同功能的基底及其基础,梳理并解决场地潜在问题,为下一步的设计工作铺平道路(图22)。

▲ 22 建筑+场地整体BIM模型

3.4 场地施工图及节点BIM模型

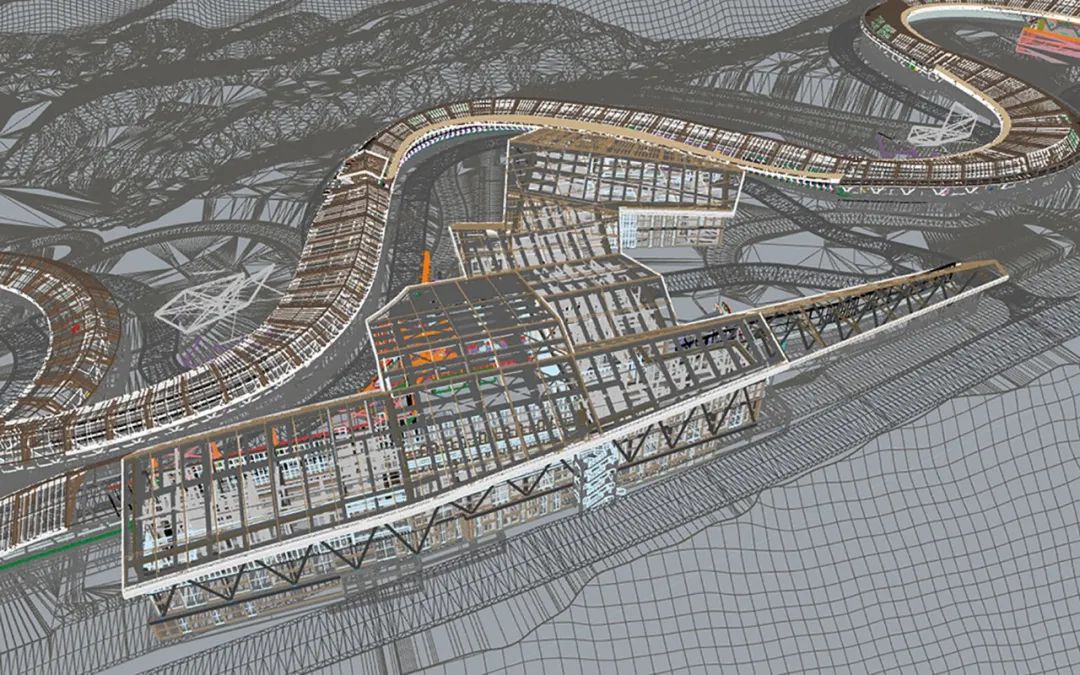

在复杂地形条件下,不同标高的建、构筑物以及大量的结构基础、岩土挡墙等与标高不断变化的赛道混合在一起,产生大量的空间交织。传统设计采用二维平面和剖面图纸的表达方式,不仅设计的工作量大,也难以面面俱到,常出现遗漏导致设计工作出现“翻车”现象。场地BIM设计的出现为解决这一工程难题提供了新的方法。通过对赛道、车行道路、人行道路、建筑物、构筑物、结构基础以及岩土挡墙的系统梳理,场地构筑物模型的搭建,反映了场地模型的全貌,体现了建筑、赛道、场地、地形之间的相互关系,解决隐藏在深处的工程设计问题。雪车雪橇的场地BIM设计在螺旋弯、出发区2、结束区等3个关键节点,发挥了尤为突出的作用。

1)螺旋弯

螺旋弯是雪车雪橇比赛中最有特点的赛段,也是整个赛道最复杂的一段。赛道在此之前基本都是贴地而行,到此处后腾空而起,在空中做一个360º的回旋后再结合地形回到地面之上。这一部分赛道、道路和现状场地的标高变化均极为复杂,相互的空间关系随着赛道推进不断变化。该区域的场地与赛道BIM模型对于梳理螺旋弯赛道U型槽与场地关系、确定周边道路标高、确定赛道与下方道路净高、确定赛道U型槽架空区域等诸多方面都起到了关键作用(图23、24)。

▲ 23 螺旋弯道场地BIM基底模型

▲ 24 螺旋弯道建筑+场地BIM整体模型

2) 出发区2

出发区2所在区域的赛道坡度在15%以上,其东侧及北侧的道路坡度也在12%以上。出发区2的建筑也处在自然斜坡之上,高差超过15m。因此,复杂道路+坡道+地形构成本区域的主要特征。该区域场地BIM模型包含了道路、建筑基底、挡土墙、护坡等构筑物,同时还包含了对场地和建筑有影响的结构基础。通过地上、地下场地构筑物模型的整体搭建,对于梳理建筑、道路和赛道之间的三维关系,确定场地停车平台范围、标高、各个挡土墙位置及高度、建筑架空区域回填标高、赛道桩基同建筑、挡墙关系等方面都起到了关键作用(图25、26)。

▲ 25 出发区2场地BIM基底模型

▲ 26 出发区2建筑+场地BIM整体模型

3) 结束区

结束区的特点是建筑功能复杂,建筑基地平台随地形高低错落,建筑不同功能在不同标高设有出口。同时,东侧三号路以及西侧伴随路的道路坡度很大,现状地形也较为复杂。通过此处场地BIM模型的搭建,梳理清楚了不同建筑基底面同山体之间的支挡关系,明确了建筑周边通路的标高,并且协助结构专业确定了结构基础和桩基的标高(图27、28)。

▲ 27 结束区场地BIM基底模型

▲ 28 结束区建筑+场地BIM整体模型

场地BIM设计在国家雪车雪橇中心的设计工作对复杂地形的处理上起到了很大的作用。通过搭建的BIM模型,使得参与设计所有的专业能够更加了解整体赛道同地形的变化细节,进一步提升了设计的效率,同时也为施工单位更好更快地理解项目和开展精细施工提供了保障。

4 结语

延庆赛区的国家雪车雪橇中心是目前中国唯一一条雪车雪橇赛道,也是亚洲第3条,世界第17条赛道。通过赛道中心线设计、赛道设计、场馆布置、附属建筑设计、场地BIM设计,解决了异形复杂赛道、分散布置场馆及复杂山体场地等诸多难题,最终将国家雪车雪橇中心建设成为一个高水平的竞赛场馆,通过2020年的赛道认证,得到了国际单项组织专家的高度评价。如今,国家雪车雪橇中心如一条游龙盘旋于山林之间,我们有理由相信北京2022年冬奥会在国家雪车雪橇中心举行的雪车雪橇项目的比赛也会取得巨大成功,场馆也将成为奥运遗产的典范。

(原文刊载于《建筑学报》2021年07+08期,总第633期)

来源:微信公号“中国建筑设计研究院”,刊发时间:2021-09-11

原标题:《中国院作品 | 国家雪车雪橇中心》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司