- +1

“寒林钟馗”,从祛疫迎新到诗意文士的转变

“寒林钟馗”是一种民间岁时的文人化转变,这样的创造使文人既能够在岁时的轮转中取得与世界的合宜协调,又能够具有独特的清雅诗思。

自古至今,人们对钟馗的期待,由早期的捉鬼除疠的现实需求,发展到了吉祥祈福与超然独立的精神需求。这似乎也预示着随着时代的发展,人们在未知面前的无助和恐慌终会过去,而经由岁时与文化的洗礼,吉祥与诗意的回响将会悠远流长。

钟馗的祛疫除祟故事

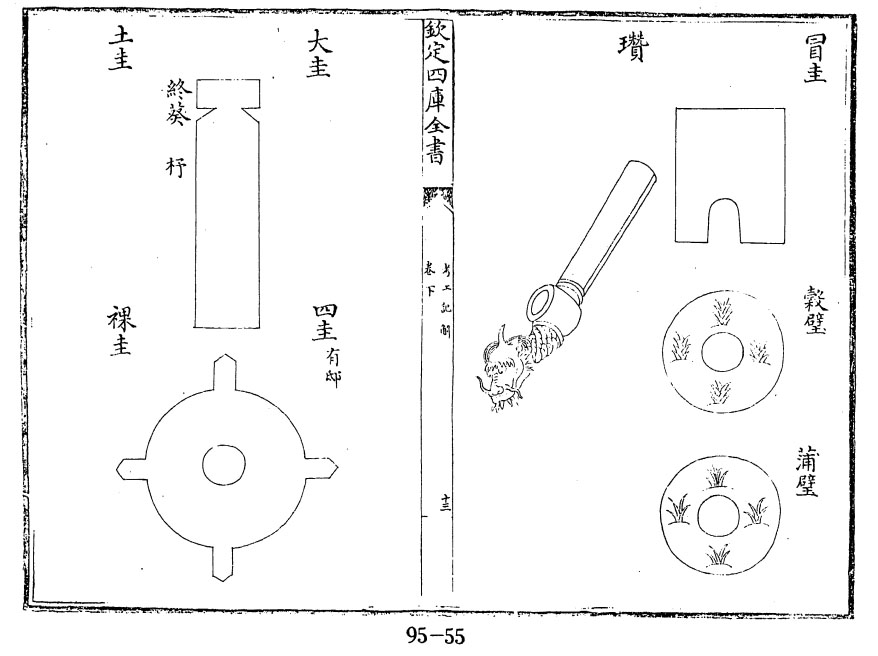

据研究,与钟馗相关的著述,最早可以追溯到《周礼》和《礼记》中所提及的“终葵”。《周礼·考工记·玉人》:“大圭长三尺,杼上,终葵首,天子服之。注曰:“终葵,椎也。为椎于其杼上,明无所屈也。”南宋林希逸(1193—1271)在《考工记解》中(图1)绘制了“终葵”的形式,是一种前端凸起的大圭。每当朝廷举行“大傩”仪式之际,天子就会佩戴这样的大圭,用作驱邪除祟的法器。

图1南宋,林希逸撰:《考工记解》卷下,《景印文渊阁四库全书》,第95册,第55页。

至魏晋南北朝时期,钟馗已经成为杀鬼的形象。但钟馗的故事,是随着时代的发展逐步形成的,主要的情节在于祛疫除祟。在唐代的敦煌写卷,如《除夕钟馗驱傩文》(S.2055)等中,出现了除夜钟馗行傩仪的载录。北宋沈括在《梦溪笔谈·补笔谈》中则载唐明皇染疫逾月,梦中经钟馗捉鬼后痊愈,命吴道子画钟馗像。后世所录的钟馗传说也大多类此,可见钟馗杀鬼或驱鬼的故事是古人理解中治愈瘟疫的手段。

一般认为中唐以后,画钟馗成为新年岁时活动的重要部分。如张说《谢赐钟馗及历日表》《为杜相公谢钟馗历日表》等中都提到新年之际朝廷赐钟馗像以去疫,并历日表,以鼓舞新年士气之事,即:“图写神威,驱除群厉,颁行律历,敬授四时。” 冬去春来之际,正是疾疫容易流行之时,钟馗即成为祛疫除祟的特殊图像。石守谦先生在《雅俗的焦虑:文徵明、钟馗与大众文化》中认为,吴道子式的钟馗对后世多有影响,一直持续到十三世纪。如《益州名画录》卷中载,后蜀在每年杪冬末旬,翰林攻画鬼神者,例进《钟馗》。

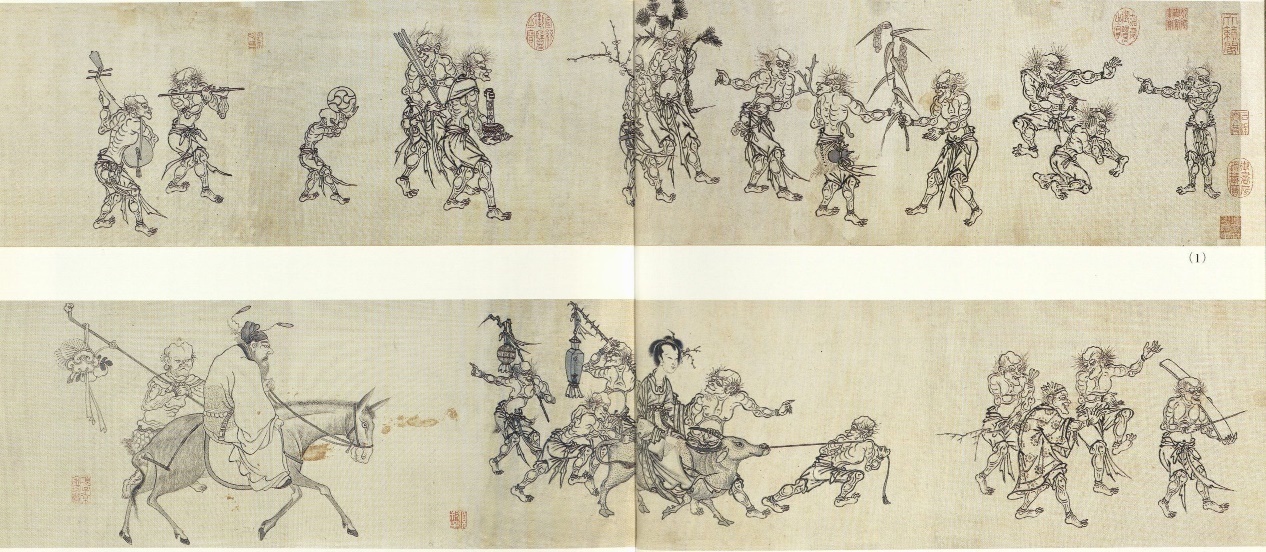

从五代开始,“钟馗嫁妹”的主题就被援引入画。孟元老(不详—1147)所撰《东京梦华录》卷十“除夕”中载,至除日禁中呈大傩仪,装钟馗、小妹、土地、灶神之类,共千余人。南宋吴自牧《梦梁录》卷六中提到,正月中街市上,三五人一队,装神鬼、判官、钟馗、小妹等形,敲锣击鼓,沿门乞钱,俗呼为“打夜胡”,亦驱傩之义。据《宣和画谱》载,南唐周文矩(活动于917—975)以及后蜀石恪(十世纪中叶)皆绘有《钟馗氏小妹图》。传北宋李公麟(1049—1106)、南宋苏汉臣(12世纪)与元代王振鹏(十四世纪前半)名下也都有《钟馗嫁妹图》(图2),大都会艺术博物馆也藏有一卷颜庚名下的《钟馗嫁妹》卷。“嫁妹”或为“嫁魅”之同音,“嫁”字除“嫁娶”之义外,还有“转移”之义,因此“钟馗嫁魅”如人类学家弗雷泽在《金枝》中所言,是一种“顺势巫术”,是古人根据“相似”的联想而建立的。在世界各地的人类防止病痛的巫术中,“转移”是常用的“顺势巫术”。

图2传元代,王振鹏,《钟馗嫁妹图》,台北故宫博物院藏。

另一种钟馗画像的变体,是宋元时期流行的“钟馗出行”图。如克利夫兰的颜辉《钟馗出行》手卷、南宋末龚开(1222—1307)的《中山出游图》都是类似的画面。小鬼一般手持乐器、杂耍器、行李、家具等,石守谦认为是由除旧迎新的“大傩仪”变化而来。从画面来看,与“钟馗嫁妹”当属于同一类图像。由于出嫁有队列仪仗,因此又衍生出如台北故宫所藏的传龚开的《钟居士移居图》等。

图3元代,颜辉,《钟馗月夜出游图》,绢本水墨,长卷,24.8x240.3cm,克利夫兰艺术博物馆藏。

由两宋的相关载录可见,除了岁末至新年扮钟馗的仪式之外,钟馗也出现在图像中。宫廷里设有钟馗画屏,市街上大量出售钟馗像。如《东京梦华录》卷十“十二月”载:“夜近岁节,市井皆印卖门神、钟馗、桃板、桃符……”南宋周密(1232—1298/1308)《武林旧事》卷三“岁除”:“殿司所进屏风,外画钟馗捕鬼之类。”《梦梁录》卷六“除夜”中载:“除夜,士庶家不论大小家,俱洒扫门闾,去尘秽,净庭户,换门神,挂钟馗,钉桃符,贴春联,祭祀祖宗。”此时唐代朝廷画赐钟馗之事,已经被推广为岁末除祟迎新的活动。

仪式中的钟馗形象同时进入了演艺中。《梦梁录》卷六“除夜”中载,禁中的大傩仪,请教乐扮演钟馗等神祇的形象。《武林旧事》卷十“官本杂剧段数”中载《钟馗爨》一本,虽已经不得而见,但在被学者李家端考证为“五花爨弄”的传苏汉臣《五瑞图》中(图4),“爨”是一种带有夸张动作的表演,《钟馗爨》或由“跳钟馗”发展而来。此外发展出的另一钟馗画题,则是傀儡戏,尤其供儿童游戏所用的傀儡钟馗。如台北故宫博物院所藏传宋人《婴戏图》、传元人《夏景戏婴图》与清代画家陈字的《婴戏傀儡》等是这一类别的画题。

藏于弗利尔美术馆的龚开《钟馗出游图》(图5)中的墨妆的形象(图5),就可能来自傩仪的巫师和杂剧演员的妆扮的融合。倪葭和袁旭在《钟馗和他的妹妹》一文中举出孟郊《弦歌行》:“驱傩击鼓吹长笛,瘦鬼染面惟齿白。”此种墨面的妆容也出现在或为明人所绘的《五瑞图》右下角一形似钟馗形象的人物面部。清乾隆年间《奉贤县志》载腊月初一日“乞人始偶男女傅粉墨妆为钟馗、灶王,持竿剑,望门歌舞以乞,亦傩之遗意。”值得注意的是,钟馗小妹的墨妆和钟馗有所不同,细观之,与《宋真宗后坐像》(图7)中的面妆有相似之处,在额头鼻梁等处傅粉提亮,面颊的赭石色胭脂则成为了墨色,颈部亦然。其后一抱猫女子与双髻女子也是如此装扮,考虑可能在女性妆容上夸张而创的形象。大都会所藏颜庚名下《钟馗嫁妹》卷(图6),其后有吴宽题跋,有句云:“老馗既醉髯奋战,阿姨新妆脸如漆。”但画中钟馗之妹脸部并未有墨妆,画中部分形象很接近《钟馗月夜出游图》,应出自同一系统,且吴宽跋纸高度与本幅不一致,人物描线有钉头鼠尾视感,但亦可见原本中或有墨妆的存在。

图4传北宋,苏汉臣,《五瑞图》,绢本设色,轴,165.5x102.5cm,台北故宫博物院藏。

图5 南宋,龚开,《中山出游图》,纸本墨笔,长卷,32.8x169.5cm,弗利尔美术馆藏。

图6 传南宋/元,颜庚,《钟馗嫁妹》(局部),绢本墨笔,长卷,24.4 x 253.4 cm,大都会艺术博物馆藏。

图7 宋人,《宋真宗后坐像》(局部),绢本设色,轴,177x120.8cm,台北故宫博物院藏。

到明代万历年间(1573—1620),出现了杂剧《庆丰年五鬼闹钟馗》,从第四折的唱段“时值新年景物华,千邦庆贺万方夸”来看,是明末宫廷岁朝应景应节的戏剧。作于成化二十一年(1485)的《明宪宗元宵行乐图》中(图7),“走会队伍”中即有持幡人和乐队,以及队列中的钟馗和小鬼们,有趣的是,钟馗的前方有身着官服的演员举一钟馗像小屏,是新年钟馗仪式的图解,也可见仪式与图像的同步。江苏淮安王镇(1424—1495)墓中出土一卷殷善所绘的《五鬼闹判》,也是简化的傩戏。值得注意的是,至明代后期,公开的钟馗仪式似乎有所式微,以悬挂钟馗图像代之。如谢肇淛(1567—1624)《五杂俎》卷二中言及岁末风俗:“傩以驱疫,古人最重之。沿汉至唐,宫禁中皆行之,护童侲子至千余人。……今即民间无此戏,但画钟馗与燃爆竹耳。”学者黄小峰曾举出一件弗利尔美术馆所藏的《村舍驱邪图》(图8),画冬日村居中一老一少张举钟馗正面像,周围则是围观的百姓,甚至有一妇女蒙住了眼睛,在图像中展示了钟馗的力量。

图7 明人,《明宪宗元宵行乐图》(局部),1485,绢本设色,长卷,36.7x960cm,中国国家博物馆藏。

图8传宋人,《村舍驱邪图》,绢本设色,轴,190.8x104.1cm,弗利尔美术馆藏。

值得注意的是,既然钟馗图像既有祛疫迎新的含义,并在民间广受欢迎,在一些载录中出现了批量制作的现象。宋代朝廷赐图采用雕版印刷的方式,《梦溪笔谈·补笔谈》中载:“熙宁五年,上令画工摹搨镌板,印赐两府辅臣各一本。是岁除夜,遣入内供奉官梁楷就东西府给赐钟馗之象。”叶梦得《石林燕语》:“神宗禁中忽得吴道子画钟馗像,因使镂版赐二府。”《东京梦华录》卷十“十二月”载:“近岁节,市井皆印卖门神、钟馗……”民间则可能由画家大量绘制。如至清代,从故宫博物院所藏的张风(不详—1662)《钟馗轴》(图9)中有款曰:“乙酉岁除,梦作此图绿袍纱帽者,嗔目切齿而言曰,是尚能百本乎?余疾声应之曰:虽千万亿可也。遂惊而寤,其意葢隐隐,若似乎恨福来迟,吉星高炤云尔。己亥(1659)腊月上元张风敬写第一百二十二本。”画面中一墨笔钟馗,身着官服,乌纱帽、皂靴,手持宝剑,抬头看一蝙蝠。蝙蝠与“福”同音,即有新年祈福之意,宝剑则为除祟,亦可见钟馗画在新年大量制作的状况。

图9明代,张风,《钟馗轴》,尺寸等不详,北京故宫博物院藏。

类似的墨笔钟馗的形象,可能流行于一时,它还出现在藏于台北故宫博物院的传元人《天中佳景图》中(图10)。《西湖游览志余》卷二十曰云:“端午为天中节。”画面中并有榴花、蜀葵、画面上方与钟馗像并列的,是四件道教灵符,用作除祟驱鬼,这与钟馗杀鬼的传说对应,目的是辟瘟疫。《梦梁录》卷三中载:“五色瘟纸,当门供养”。《岁时广记》也提到端午:“作赤灵符,画天师像。”清代富察敦崇在《燕京岁时记》中载:“每至端阳,市肆间用尺幅黄纸盖以硃印,或绘画天师钟馗之像,或绘画五毒符咒之形,悬而售之。都人士争相购买,粘之中门以避祟恶。”因此钟馗像用作端午张挂,主要的原因也是祛疫。该图融入西洋画法,应是清代郎世宁(1688—1766)画风的延续。此外,画中钟馗的形象与张风之作类似,均为墨笔所绘,钟馗持剑,穿官服,并一只蝙蝠。类似的钟馗形象是否批量制作,同时用于新年与端午的张挂,是值得思考的问题。

图10传元人,《天中佳景图》,轴,绢本设色,108.2x63.5cm,台北故宫博物院藏。

文人眼中的诗意钟馗

新年对钟馗祈福的期待,在文人画的领域中,衍生出的则是《寒林钟馗》的画题。从审美趣味上而言,《寒林钟馗》具有五代“寒林图”的古意,又具有文人画特有的诙谐之意。“钟馗出行”系列多为无时令元素的背景。至明清之际钟馗像同时用于新岁和端午,配景的作用就更为重要,钟馗在图像中开始被置于山水之间。

从文献来看,《宣和画谱》卷十一中载,五代董源曾作《寒林钟馗图》和《雪陂钟馗图》,但没有实物流传。学者卢素芬曾对文徵明(1470—1559)的《寒林钟馗图》(图11)进行了研究。她注意到,《清河书画舫》曾载文徵明收藏过李成的《寒林图》,台北故宫博物院也藏有明代谢时臣(1487—1567)的《仿李成寒林平野图文徵明题长歌合卷》。谢时臣曾在1534年以一件李成的《寒林图》向文徵明索题,然而此作在归还予谢时臣之后,不幸遭毁。为弥补此缺憾,谢时臣遂在得此跋十一年后,为文徵明的长题配了一件“寒林平野图”,并且将书画合裱为一卷。

文徵明在1536年为《寒林图》的题识中写道:“谢思忠以此纸索书二年矣,今日稍暇,为录此诗。”据卢素芬考察,在该画留置之后,文徵明创作了诸多与寒林、雪景相关的画题,其中有代表性的包括大英博物馆所藏的《仿李成寒林图》(图12)、台北故宫博物院所藏的《寒林钟馗图》(1542)等,此外《空林觅句图》(1545)(图14)也有此种画风。这种对空间感的把握,使文徵明在八十岁创作《古木寒泉图》(1549)(图15)时,画出枝繁叶茂,错综复杂的树木,形成老辣而强烈的个人风格打下了基础,此种风格与一般认为文派的淡雅视感,如《江南春图》(1547)(图16)等相比,要雄强许多。从画面来看,《寒林钟馗》与文徵明所绘制的诸多寒林场景,主要有两个特点。首先是纵深交错的空间感,树木均为乔木,无叶的鹿角枝交错,在画面中暗示出深远的三维空间,这与元代文人画中常见的一江两岸完全不同。第二是远景中往往出现暗示空间的云气,进一步拉远空间的纵深。学者指出,这与藏于台北故宫的传李成的《寒林图》(图13)画法如出一辙。此外,因《寒林钟馗图》的款识为:“寒林钟馗,甲午除夕戏作。”卢素芬在文中提到林柏亭教授的观点,认为甲午年正是文徵明从北京归来十年,在翰林院受到冷落和排挤后所抒发的人生感叹,“寒林”与“翰林”同音。不过,画中的钟馗虽然一身白衣,袒露胸怀,却并无落魄之状,反而面露温和的微笑,左手臂夹着笏板。与其说是抒发内心的不平,不如说是离开尘世,寄情山水后超然的精神完满。值得注意的是,吴门笔下的“寒林”,没有早期宋画家笔下的萧瑟感。部分虽也采用蟹爪画法,但更多地作鹿角画法,形成新的样貌,这或是由于地域的差别造成的对自然景观的感受不同,或是地域审美与创作中的风格延续。

图11明代,文徵明,《翰林钟馗》,1535,轴,纸本浅设色,69.6x42.5cm,台北故宫博物院藏。

图12 明代,文徵明,《仿李成寒林图》,1542,轴,纸本墨笔,90x31cm,大英博物馆藏。

图13 传北宋,李成,《寒林图》,轴,绢本墨笔,180x104cm,台北故宫博物院藏。

图14 明代,文徵明,《空林觅句图》,1545,轴,纸本墨笔,81.2x27cm,台北故宫博物院藏。

图15 明代,文徵明,《古木寒泉图》,1549,轴,绢本设色,194.1x59.3cm,台北故宫博物院藏。

图16 明代,文徵明,《江南图》,1547,轴,纸本浅设色,106x30cm,台北故宫博物院藏。

对于文徵明的《寒林钟馗》,石守谦提出很有见地的观点,认为这实际上有诗意画的成分。他举出明初凌云翰(活动于1372前后)的《钟馗画》一诗,其中有句:“手持上帝书满纸,若曰新岁锡尔祉,一声竹爆物尽靡,明日春光万余里。”在诗意中,钟馗脱离了捉鬼除祟和傩戏仪式的形象,更多地体现为祈福的文士形象。这首诗在略加改动之后出现在文徵明之子文嘉1548年的《寒林钟馗图》中,钟馗也体现为文人熟悉的“寒林高士”的形象。与此同时,石守谦提到,相比北京故宫博物院所藏戴进《钟馗夜游图》的大尺幅纵189.7公分,横120.2公分,文徵明的《寒林钟馗》本幅只有纵69.6公分,横42.5公分,这样的小幅尺寸适合文人书斋中的雅玩。

换言之,“寒林钟馗”是一种民间岁时的文人化转变,这样的创造使文人既能够在岁时的轮转中取得与世界的合宜协调,又能够具有独特的清雅诗思。这一主题,在吴门流传下来。台北故宫博物院藏有钱毂(1508—不详)的《画钟馗》(图17),也是“寒林钟馗”画题之一。此外,钱毂的《午日钟馗》,实际上是“寒林钟馗”的变体,小鬼捧着的梅花则暗示了除夕和元日的时节,与之对应的是清代金廷标的《钟馗探梅》。石守谦还举出大阪市立美术馆所藏的李士达的《寒林钟馗》(图18),笔者以为该图的画法如同李士达的身份一样,显示出文人画家与职业画家的融合。他既含蓄地采用文人的“寒林”画题,又使树梢上探出小鬼,而钟馗的形象也并非是文士,而是带有傩戏般的诙谐与夸张,相比文徵明和钱毂等的《寒林钟馗》,李士达笔下的钟馗占据画面的不小比例。更值得注意的是,李士达的落款为“万历辛亥(1611)秋写,李士达”。“写”字也在一定程度上传达了文人的风格。上海博物馆藏有费丹旭(1802—1850)的《钟馗图》(图19),款曰:“拟文水道人寒林钟馗图”,可见文徵明的《寒林钟馗图》,被文嘉继承,一直流传到清代。值得注意的是,文徵明在《寒林钟馗》中着力表现的“寒林”场景,在后人的笔下逐渐简化,成为象征性的几株乔木的组合,或是树木的局部,失去了深远和迷茫的空间视感。从钱毂的《画钟馗》中可以见到,钟馗背后的寒林被简化为四株乔木,分布为一前、二中、二后,围合出简单的纵深空间,但已经简化了烟岚。在李士达的画作中,这种简化得以更明显的表现,也是鉴定《寒林钟馗》时代的一种参考依据。晚明李士达、盛茂烨等画家笔下,都曾受到吴门画派的影响,并被认为有烟林清旷之概,那么,归于元代陈琳名下的《寒林钟馗》(图20)有可能是吴门后辈,或出自更晚期的文人职业画家之手。

由此可见,钟馗背后的时令物象,如“寒林”的绘制,是一种对岁时的强调,也是钟馗图像进入文人视角后发生的改变。钟馗被置于山水之间,令人们联想起“树下高士”或“忘情山水”,带有文人的诗意与隐逸色彩。至后期,寒林虽然再次被简化,但这路独特的画题却一直延续了下来。

图17 明代,钱毂,《画钟馗》,尺寸不详,台北故宫博物院藏。

图18明代,李士达,《寒林钟馗图》,1611,纸本墨笔,轴,124.3x31.7cm,大阪市立美术馆藏。

图19 清 费丹旭 《钟馗图轴》上海博物馆藏

图20传元代,陈琳,《翰林钟馗》,轴,纸本浅设色,56.4x28.8cm,台北故宫博物院藏。

从时令上而言,与“寒林钟馗”画题相对的是后人的“午日钟馗”。清代华岩(1682—1756)的《午日钟馗》(图21),源自《庆丰年五鬼闹钟馗》剧目,但时令转变为端午,画面中有柳树、荷塘、榴花、蜀葵,与其说是祛疫,不如说带有几分“消夏图”的情调,与文徵明《寒林钟馗》中的幽默情趣有异曲同工之妙。华岩画钟馗游戏坐并斜倚于一株垂柳之下,桌上有酒觞、酒尊、筷子,还有西瓜、琵琶等时令蔬果。花瓶中则是牡丹与榴花的组合。前方溪水中还有萱花,两个小鬼抓着五毒之一的蟾蜍与蛇。一个小鬼正在桌底下试图偷吃枇杷,另一位则就壶口喝酒,以及透过折扇逗乐,笔墨用得轻松疏朗。至此时,人们对钟馗图像的需求,除了民俗的因素外,又多了轻松诙谐的趣味。

图21 清代,华岩,《午日钟馗》,纸本设色,轴,131.5x63.7cm,台北故宫博物院藏。

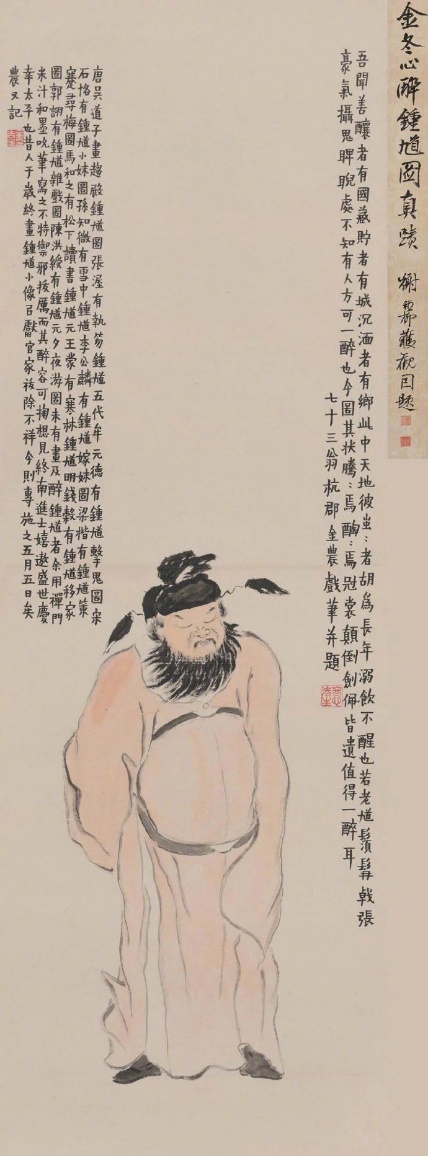

进入文人视域后,钟馗早期的除祟祈福的含义逐渐改变,出现了各类画题,如高其佩笔下的《指画钟馗》册页,罗聘笔下的《钟馗垂钓图》《任尔闲游到醉乡》,方熏笔下的《闻酒则喜》《梅下读书》,居廉笔下的《钟馗瞌睡》,王素笔下的《醉赏榴花》《温柔乡有伟丈夫》等,有时为文人闲雅之态,有时为抒发心中块垒。清代金农在1761年作有《醉钟馗》(图22),他在画面的题跋中写道:“唐吴道子画趋殿钟馗图,张渥有执笏钟馗,五代牟元德有钟馗击鬼图,宋石恪有钟馗小妹图,孙知微有雪中钟馗,李公麟有钟馗嫁妹图,梁楷有钟馗策蹇寻梅图,马和之有松下读书钟馗、元王蒙有寒林钟馗、明钱毂有钟老馗移家图,郭诩有钟馗杂戏图,陈洪绶有钟馗元夕夜游图,未有画及醉钟馗者,予用禅门米汁和墨吮笔写之,不特御邪拔厉而其醉容可鞠,想见终南进士嬉邀盛世,庆幸太平也。昔人于岁终画钟馗小像以献官家,绂除不祥,今则专施之五月五日矣。”再如前述《钟馗垂钓图》(图23),罗聘题跋中有句“纷纷画手翻新样,何不先生作钓徒。”画中的钟馗早已失去了驱祟杀鬼的傩仪形象,仅仅保留了官服和胡须,甚至连朱衣都换成了青衫,与上海博物馆所藏的元代张渥所画的《雪夜访戴图》(图24)构图非常相似,是按照隐逸文人的形象来塑造的钟馗形象。可见钟馗画题进入文人视域后,一直在不断地发生着变化和再创造。

图22清代,金农,《醉钟馗》,轴,纸本设色,127×41.5cm,中国美术馆藏。

图23 清代,罗聘,《钟馗垂钓图》,《钟馗百图》,第30页。

图24 元代,张渥,《雪夜访戴图》,轴,纸本墨笔,91.8x39.6cm,上海博物馆藏。

自古至今,人们对钟馗的期待,也由早期的捉鬼除疠的现实需求,发展到了吉祥祈福与超然独立的精神需求。这似乎也预示着随着时代的发展,人们在未知面前的无助和恐慌终会过去,而经由岁时与文化的洗礼,吉祥与诗意的回响将会悠远流长。

(作者系华东师范大学美术学院教授)

【上海文艺评论专项基金特约刊登】

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司