- +1

鉴赏 | 天香绕梁:中古时代中国的琥珀香

琥珀在远古时代的欧洲已作佩饰出现。3世纪至11世纪,琥珀转东而去,来到波西米亚、东欧和中亚,最终在9世纪和10世纪抵达中国的唐辽两朝。

香港中文大学文物馆前馆长苏芳淑在其《琢玉成器——考古艺术史中的玉文化》一书中,介绍了中古时代的中国琥珀文化,其中就有日本奈良正仓院收藏的唐代琥珀念珠和西安法门寺地宫出土的琥珀狻猊。

琥珀与中国香文化

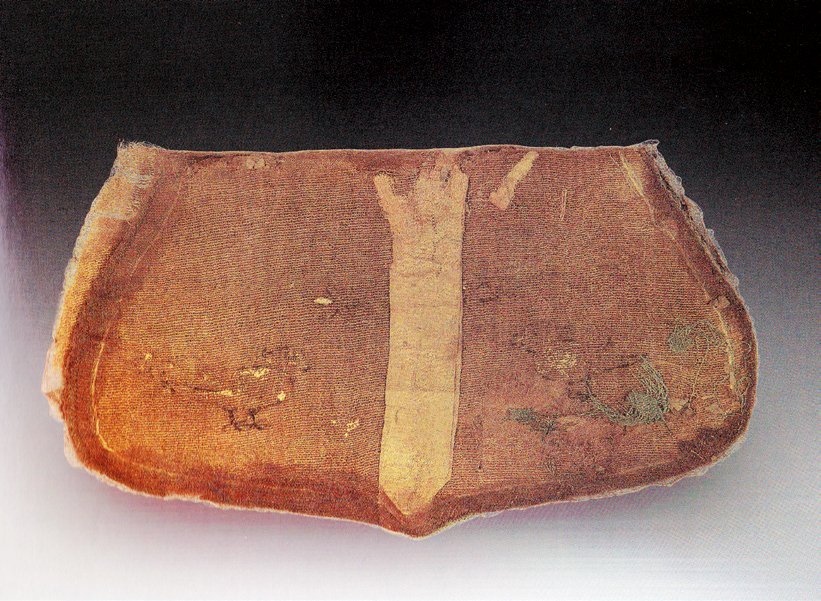

透过各种香炉和香具遗物可见,两千多年前香料已经在中国社会生活中占显著地位。当时的香料来自植物或动物,既有产于本土的,也有外来的。香料最早传入中国的时间,不晚于东汉魏晋时期。有通过陆路从西亚和中亚进入中国北部,新疆营盘墓葬发现的纺织品香囊可作附证(图2)。更多是通过海路经阿拉伯、印度和东南亚地区抵达广州和中国东部港口。10至13世纪,有关香料的文献记载突然增长。《太平御览》列举了42种香料;12世纪洪刍编撰的《香谱》,记载了22种乳香、龙脑香、麝香的混合使用配方;但都没提及琥珀。

图 2 新疆营盘墓地出土刺绣香包,公元 1—3 世纪。《新疆文物古迹大观》,乌鲁木齐:新疆艺术摄影出版社,1999,图 515、522。

图2 新疆营盘墓地出土刺绣香包,公元 1—3 世纪。《新疆文物古迹大观》,乌鲁木齐:新疆艺术摄影出版社,1999,图 515、522。

熏香用具也随着增加,其中大多数是陶瓷和金属制造,民间多见于寺院。有的香具制作精良,艺术品位高,如西安法门寺地宫(873年封)出土的唐代银鎏金球形香囊。河北定州静志寺地宫(977年)出土的北宋定窑香炉中一件有铭文标明使用“花香”(图3)。张择端《清明上河图》绘出商店悬挂着香料招牌,生动描述了北宋都城市民普遍使用熏香的场面(图4)。南宋时期,泉州一艘商船上的货物清单列出超过4700斤的香料和约2800公斤的药材,有龙涎香、乳香等,显示当时香料贸易的盛况。却依然未见熏香用的琥珀。

图3 河北省静志寺出土定窑香炉及炉底墨书,977 年之前。《定州文物藏珍》,广州:岭南美术出版社,2003 年,图 55。

图3 河北省静志寺出土定窑香炉及炉底墨书,977 年之前。《定州文物藏珍》,广州:岭南美术出版社,2003 年,图 55。

图4 张择端《清明上河图》(局部),11 世纪,故宫博物院藏。

相对而言,10到12世纪雄据中国北方的契丹(辽国)和女真(金国)对香料和香具的爱好没有唐宋社会般痴迷。虽然如此,在当地宗教丧葬和贵族生活里,琥珀却占明显地位,最有代表性的,是1983年在内蒙古发现的契丹陈国公主和驸马合葬墓。然而,有关契丹人使用琥珀的文献却不多,这应与游牧民族不重视文字记载有关,还可能北方不是香料的主要进口地。但还有其他原因吗?为什么汉人与契丹人对琥珀的态度如此不同?契丹人是否如汉人般,认为琥珀只是一种药材,抑或他们认为琥珀也是一种香料?换而言之,波罗的海琥珀之同步供应欧洲和契丹是否同时带来两地同样的非药用功能?契丹人的地域和民族因素于他们对琥珀的偏爱究竟起多大作用?琥珀在契丹文化里的大量存在,对研究东西方香料贸易和流通有何意义?以下旨在探讨契丹文化圈内琥珀的香料功能是否可与西方相比。

琥珀在唐宋辽金文化

东汉魏晋时期的考古资料显示,琥珀多在南方出现,其原料可能来自云南或缅甸,通常被做成小件动物形护身符或珠子(图5)。同时,琥珀已因其药用功能而受到重视。六朝史料记载刘宋皇帝之所以愿意接受一琥珀枕为礼物,是因为它可以治病:“宁州尝献琥珀枕,光色甚丽。时诸将北征需琥珀治金疮。上大悦,命捣碎分付诸将。”北方边疆地区偶尔也有琥珀出土,都与草原文化氏族有关,如山西寿阳鲜卑贵族厍狄回洛墓(562年卒)出土串饰的中心兽形佩。

图5 江苏扬州出土动物形琥珀吊坠,公元前 2—1 世纪。《汉广陵国玉器》,北京:文物出版社,2003:114。

公元10世纪开始,宋人和契丹人的政权南北并起,北方才出现大量的琥珀。文献记载,琥珀在公元10和11世纪入贡最为频繁,有时总量达300公斤。

贡品一般进献后周和北宋朝廷,很少直接送到契丹人手上。相对的,考古出土的琥珀制成品几乎都是在契丹(或北方其他外族)人的墓葬和佛塔里出现。这时期的琥珀,有作为护身辟邪、或祛病佩戴,也有作道佛礼拜供奉品、个人饰品以及与盛载香料容器的配饰。

琥珀在华的药用功能,可以从西安何家村唐代窖藏金银器上的墨书窥示一番。其中一件银盒盖内有墨书记“琥珀10段”(约211克)和“光明沙(丹砂)21两”,用于治疗血液和循环系统疾病(图6)。唐代医学文献中,对处理药用香料有以下一条:“蜡纸裹,绯袋盛,当心带之,一切邪鬼不敢近。”

图6 西安何家村窖藏银盒及盒盖墨书,8 世纪。《花舞大唐春:何家村遗宝精粹》,北京:文物出版社,2003 年,图 39。

图6 西安何家村窖藏银盒及盒盖墨书,8 世纪。《花舞大唐春:何家村遗宝精粹》,北京:文物出版社,2003 年,图 39。

杭州中国丝绸博物馆藏有一辽代贴金箔多层罗荷包,夹层内分别发现纸片和丝片,正如上述唐代文献所描述,内或曾放香药(图7a)。有学者认为唐人对香草、香水、熏香、药材与香料之间的界限模糊不清。庆州契丹白塔(1049年建造)出土的一个织锦香囊里面尚存香料,证明契丹人也继承了唐人的药用香料习惯(图7b)。

图 7a 贴金鸟纹罗荷包(内有纸片),杭州中国丝绸博物馆藏。10—11世纪。Noble Riders from Pines and Deserts: The Artistic Legacy of the Qidan. Hong Kong: Art Museum, The Chinese University of Hong Kong, 2004, 图 V: 20。

图 7b 内蒙古庆州白塔出土织锦香囊,1049 年前。《辽代丝绸》,香港:沐文堂美术出版社,2004 年,页 244。

礼佛用琥珀似乎也始于唐代。琥珀珠子经过手温暖后能散发出香味,琥珀念珠当是佛教难得的珍品,如日本奈良正仓院宝库的例子。更具历史价值的,是西安法门寺地宫出土的两件琥珀狻猊(图8a)。这两件狮形雕刻肖生光滑的造型,与早期出自南方的抽象化动物形佩分别颇大(参见图5),而却与罗马晚期(公元1世纪至2世纪)保加利亚布德瓦(Bulgaria,Budva)遗址的琥珀雕刻相似(图8b)。这两组雕刻一致的风格及两例子在唐代独一无二的现象,说明法门寺的琥珀狻猊是外域入贡唐朝宫廷的奇珍。正因狻猊又能代表佛祖,唐懿宗在874年便将它们供奉法门寺地宫中。辽契丹时期,琥珀继续在佛教寺院里出现。辽宁北镇辽代贵族耶律宗教墓(1053年卒)出土琥珀卧狮;庆州白塔还出土了一尊琥珀观音,手托莲蕾舍利瓶,矗立于柏木经筒上(图9)。此外,庆州白塔还出土了一件莲苞形雕件。

图 8a 西安法门寺出土琥珀狻猊,874 年前。《法门寺地宫珍宝》,西安:陕西人民出版社 , 1989 年,页 86。

图 8b 保加利亚布德瓦出土琥珀狻猊,1—2世纪。Aleksander Palavestra and Vera Krstie. The Magic of Amber,图 601。

图 9 内蒙古庆州白塔出土琥珀菩萨,1049 年前。Gilded Splendor: Treasures of China's Liao Empire (907—1125) . New York: Asia Society, 2006,页 77,插图 68。

契丹人偏好琥珀最突出的证明,必提在内蒙古发现的辽陈国公主(1018年卒)和驸马合葬墓。考古专刊统计有11个组合,近2000件佩饰,大部分是琥珀珠子,用来串成璎珞饰。公主和驸马各佩戴两挂琥珀璎珞,较长的一挂用多条琥珀串珠,中间点缀着形状不规则的大块琥珀佩件,全饰以蜿蜒起伏的浅浮雕龙纹图案。短者由一条琥珀珠子串成,也点缀着相类的琥珀佩件(图10),并特加心形、圆柱形坠饰各一件,与一般契丹项链上常见的同一模样配对。公主和驸马手中都握有大块不规则的琥珀握手,表面雕饰龙、凤或者吉祥鸳鸯图案,用金链缠绕在手上。公主还戴着琥珀珍珠头饰、耳饰,金腰带上悬挂着几件盛载香料的琥珀佩盒(图11);驸马佩琥珀柄银锥,腰带上也悬挂着琥珀佩盒。墓葬中还散布着众多的琥珀佩饰。香港梦蝶轩收藏的一件海棠形琥珀浅盘也可能是用于放置香料,燃烧香料时发出的热量也会使琥珀发出松香味。

图10 内蒙古辽陈国公主墓出土琥珀璎珞,1018 年之前。《契丹王朝》,北京:藏学出版社,2002 年,页 165。

图11 内蒙古辽陈国公主墓出土琥珀雁形佩盒,1018 年之前。《契丹王朝》,北京:藏学出版社,2002 年, 页 162。

辽陈国公主和驸马的琥珀佩盒为我们了解契丹人同时认识琥珀的药和香料用途提供了重要的依据。这些小巧玲珑,雕刻精美,形状大小与图案各异的佩盒是契丹人独特的艺术作品,不见于同时期汉或其他文化圈。多形状中,带盖的圆形“穿心”佩盒最为常见,其盖与底紧密结合,可以尽量减少香味的挥发。有传世器物内似还留下有机残物(图12a)。穿心佩盒可以用细绳从中间的小孔穿过系在衣服上。从黑龙江阿城的12世纪女真贵族完颜晏墓葬中出土的两件琥珀穿心佩盒,可以清楚看到其使用方法(图12b)。其一与辽代陈国公主和驸马的佩戴方法一样,作为带饰系在丝绸腰带上;另一件则系在黄色丝巾的一角。到了明代,这种穿心盒与存放香料和化妆品的功能更加密切。

图12a 带有机残物的琥珀佩盒,香 港 梦 蝶 轩 藏,11—12 世 纪。Noble Riders from Pines and Deserts:The Artistic Legacy of the Qidan . Hong Kong: Art Museum, The Chinese University

图12b 黑龙江阿城完颜晏墓出土丝巾系琥珀佩盒,12世纪。Noble Riders from Pines and

Deserts:The Artistic Legacy of the Qidan . Hong Kong: Art Museum, The Chinese University of Hong Kong, 2004, V: 33-1。

琥珀在中国是否也是香料?

经过史料的记载和遗物的罗列,现尝试分析欧亚大陆东边的契丹王国与西边的古文化使用琥珀的方法是否有相似之处。琥珀在西亚和东亚自始已被视为异域传入的、专供贵族享用的珍品。同时,其药用辟邪功能更得到一致认可,经常被制成吊坠或护身符佩戴,以祛病驱邪。古地中海地区文化更有常将琥珀钻取粉末,用作药材。伦敦大英博物馆和纽约列维(Levy)收藏的罗马时期琥珀雕刻品都保存钻孔。在中国境内,东汉魏晋时代也有类似的用琥珀治病的说法。六朝至唐代,随着中亚民族的政权交替,琥珀开始在北方出现。虽然还不见钻取琥珀粉末为药材,但显然有被碾碎入药。

引人注目的是塞尔维亚的诺维帕扎尔(Novi Pazar, Serbia)出土的两件琥珀“羊头”和“葡萄酒囊”形垂饰,年代为公元前6到公元前5世纪(图13a),与上述契丹璎珞项饰常成对出现的心形、圆柱形缀饰相似(图13b)。这对佩饰是契丹文化的标志性饰物,广泛以不同物料制造。可是它们与契丹族文化的时空距离颇大,横亘着欧亚大草原,相隔一千五百多年。虽然其传递路线暂时还不清晰,但它们外形的惊人相似,可以暗示已经消失的民族和习俗长途传播的信息。

图13a 塞尔维亚出土琥珀羊头和酒囊形垂饰,公元前 6 世纪—前 5 世 纪。Aleksander Palavestra and Vera Krstie. The Magic of Amber,图 102,263。

图13a 塞尔维亚出土琥珀羊头和酒囊形垂饰,公元前 6 世纪—前 5 世 纪。Aleksander Palavestra and Vera Krstie. The Magic of Amber,图 102,263。

图13b 图10 琥珀璎珞局部。

罗马帝国侍女手握的琥珀受体温变暖,香味扑鼻而出,是炎夏妇女的良友。在契丹墓葬中,琥珀不单也握在墓主手中,而紧贴人体的日常用品,都用琥珀为材,如工具手柄、念珠等。罗马贵族神话信仰题材的雕塑常以琥珀为料(图14a、图14b);契丹人供奉的佛像也用琥珀(见图9)。同时,罗马和中国北方都以琥珀做出设计精巧的香水瓶和熏香佩盒(见图11、图12)。以工艺作品来看,两者都充分利用柔软的琥珀来雕出复杂、多层次、千变万化自然形态的佩件,极富艺术性和想象力。

图14a 琥珀佩盒,大英博物馆藏,意大利,公元前 6 世纪—前 5 世纪。Catalogue of the Carved Amber. London: The British Museum, 1966,35。

图14b 琥珀龙纹佩盒,香港清乐阁藏,11 世纪。Noble Riders from Pines and Deserts: The Artistic Legacy of the Qidan. Hong Kong: Art Museum, The Chinese University of Hong Kong, 2004, V:23。

琥珀的东传:契丹艺术文化的异彩

琥珀与其相关的习俗在中国北方的出现,是它从地中海地区往东延伸的结果。欧洲和西亚的考古发现显示,琥珀主要是从波罗的海向南和向东传播:新石器时代(约公元前4000纪年)南到英国;青铜时代(约公元前1000纪年,特别是公元前7世纪至前5世纪)达南欧;铁器时代(公元前4世纪到公元2—3世纪)到古希腊罗马。从公元200年开始,或因哥特人(Goths)入侵北欧而阻断了南北通路,琥珀在罗马的使用急剧下降。随后3世纪至11世纪,琥珀转东而去,到波西米亚(Bohemia)、东欧和中亚,最终在9世纪和10世纪抵达中国的唐辽两朝。随着辽代12世纪的灭亡,琥珀同时突然消失。公元13世纪,又在普鲁士(Prussia)复兴,一直流行到19世纪。

琥珀如此受到北方契丹贵族的追捧,实在令人费解。难道只是因为当时经通过北方陆路,可以轻易获得大量原材料?还是因为汉人低估琥珀的价值,轻松地把琥珀贡品转送给北方的契丹人?抑或因契丹人领会到琥珀的棕红色配合他们贵“紫”色的习俗,意图与汉人钟情纯白色软玉相对比?契丹人可能先经中亚商人意识到琥珀的药用价值,随后才领会欣赏到琥珀的熏香功效。琥珀盘摩或燃烧后就能散发松香味,或能唤起他们原居北方松林的回忆?以上等等,是否都是契丹贵族热衷琥珀的原因呢?

琥珀作为全球香料贸易研究内容之一,它的传播轨迹、数量、功能和持续时间,如其徐徐芬芳,可以带出其用者的迁移、生态、评价的重要一面。就工艺艺术发展而言,其于10世纪至12世纪在中国北方的突然出现和消失,折射出琥珀艺术传承者(契丹人)之民族根源、权力变迁和最终命运。契丹民族社会生活、信仰习惯及与欧亚大陆文化交流的密切关系,终于通过琥珀而呈现眼前。

《琢玉成器——考古艺术史中的玉文化》苏芳淑/著 禇馨 代丽鹃 许晓东/译 上海书画出版社

(本文经授权转载自《琢玉成器——考古艺术史中的玉文化》中的《天香绕梁:中古时代中国的琥珀香》一章。刊发时有删节。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司