- +1

求解罕见病·特稿|华西医院罕见病研究院院长袁慧军:体系建设是核心

1990年至1995年,袁慧军师从中国化学战剂生化毒理学学科带头人孙曼霁院士研究神经药理学;1995至2002年,其先后在解放军总医院耳鼻咽喉研究所和美国爱荷华大学临床医学院分子耳鼻咽喉研究室从事博士后研究。

袁慧军对罕见病的关注是从遗传性耳聋开始,彼时国内尚无明确的罕见病概念,临床医生和科研人员在遗传病的范畴内研究这类疾病。“在罕见病这个领域,我们团队有26年的研究积累。”袁慧军在接受澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者采访时如是表示。

刚脱下军装不久的袁慧军鲜有公开信息。记者留意到她,则是因为2021年开始,其出任四川大学华西医院罕见病研究院院长。在此之前的2015年至2020年,袁慧军任陆军军医大学第一附属医院医学遗传中心主任;而再往前的十几年时间里,其任解放军总医院耳鼻咽喉研究所聋病分子遗传学研究室主任。袁慧军及其合作团队在国际上首次发现了3个耳聋致病新基因PCDH15、PRPS1和DIABLO。

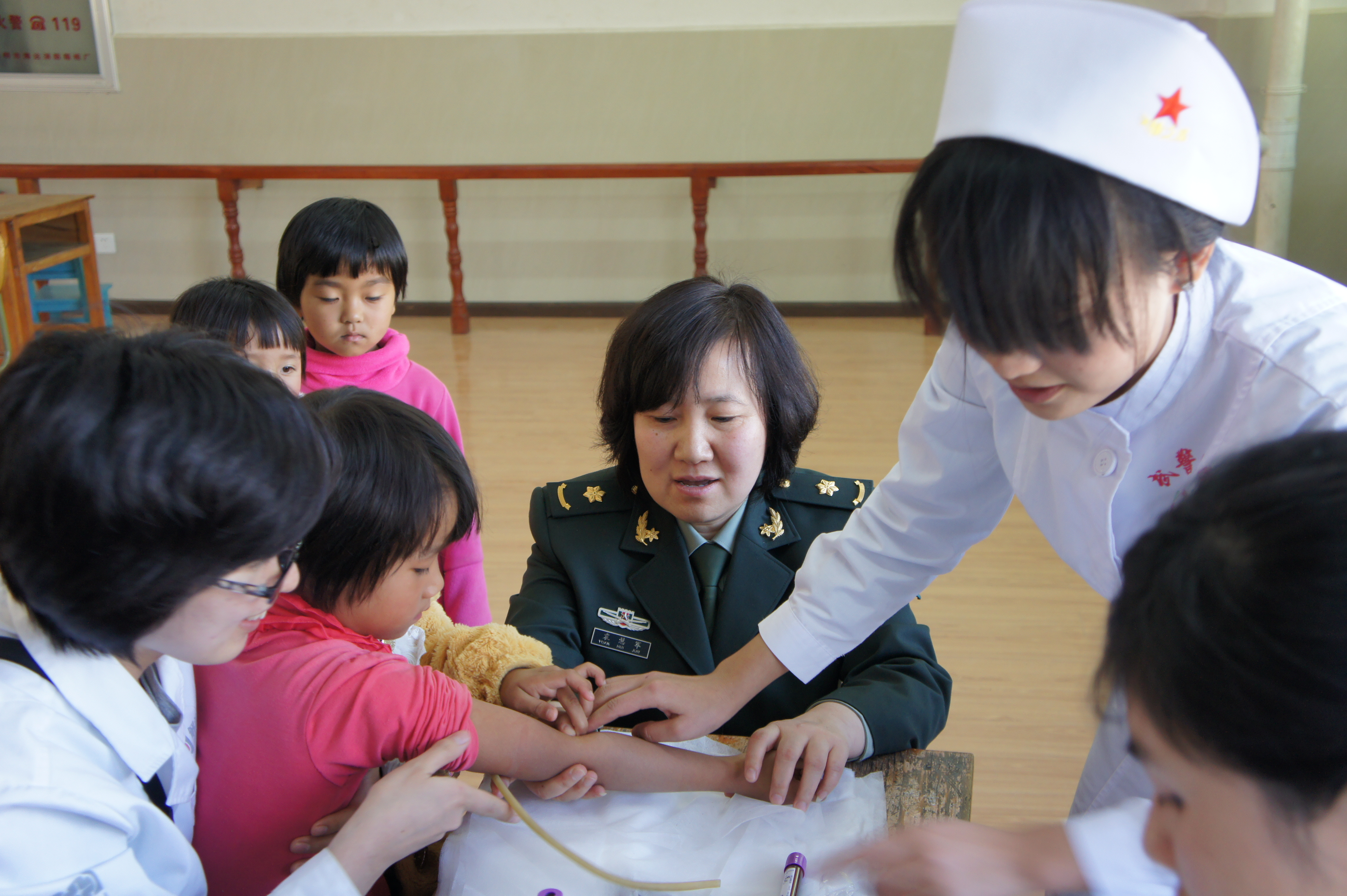

袁慧军教授(正中间)带领团队在云南特殊教育学校采样。

“遗传性耳聋是罕见病中的一大类,也是我们国家,包括在全球范围内,非常常见高发的出生缺陷。”袁慧军提到,从解放军总医院耳鼻咽喉研究所到陆军军医大学第一附属医院医学遗传中心,“我把目光从遗传性耳聋投向了整个罕见病领域。”

值得一提的是,国际上发达国家对罕见病的规范管理与研发激励始于上世纪80年代,而中国在这一领域的多个关键环节在2015年以前都近乎空白。然而,在袁慧军看来,相比于其他国家,中国罕见病的临床资源非常丰富、病种相对全面、样本量也很大。

如何统筹利用好这些优势、以罕见病为切入口提升我国科技创新和健康产业发展?这是袁慧军带领研究团队辗转几地追求的目标之一。

国内罕见病研究需从碎片化走向体系化

2010年5月17日,中华医学会医学遗传学分会在上海组织召开了中国罕见病定义专家研讨会,这是中国第一个罕见病定义专家研讨会。中华医学会医学遗传学分会专家以及在罕见病研究领域涉猎较深的权威临床专家20余人参会。

与会专家彼时建议,将我国的罕见病定义为患病率低于1/500000的疾病或在新生儿中发病率低于1/10000的疾病。然而,这一患病阈值被普遍认为过低且国内缺乏相关数据支持,最后并未获得普遍认可。

直至2018年5月,国家卫健委、科技部、工信部、国家药品监督管理局、国家中医药管理局五部委联合公布《第一批罕见病目录》,血友病、白化病、肌萎缩侧索硬化、戈谢病、法布雷病等121种疾病纳入该目录。

这是国家层面首次以疾病目录的形式界定罕见病,被视为中国罕见病诊疗与保障工作的里程碑事件。

谈及国内罕见病领域近十年来的发展,袁慧军表示,国内一开始的情形是“缺乏国家层面应对罕见病的整体框架,罕见病救治基本上面临着制度无建立、数据无积累、药品无渠道、支付无来源、教育无规范和诊治无保障的困境”。

而截至目前,国内和发达国家之间的差距仍然较大。“我们国家的罕见病研究目前仍处于一种碎片化的状态,没有成体系,科研项目分散在各个不同的基金项目体系内,资助额度也与欧美差距明显。”

中国医学科学院北京协和医院院长、中国罕见病联盟副理事长张抒扬教授等人主编的《罕见病学》一书也讨论到这一问题。他们认为,尽管在近年来一些重大科技计划中已经设立了罕见病相关的专项支持,但我国对单病种或自由申请的罕见病研究项目的支持与欧美各国仍有不小差距。张抒扬等人提到的一组统计数据为,2016-2018年间,中国国家自然科学基金委员会(NSFC)资助经费总计5720万元,美国国立卫生研究院(NIH)资助金额总计1418.2亿美元。

袁慧军强调,“今后我们需要大的投入,也需要建立新的机制。”

而在具体的罕见病诊断和治疗能力方面,袁慧军认为,“目前,我们国家的基因测序能力是走在世界前列的。最近十年来,国内的一些区域医疗中心和一些临床专科的学科带头人,建立了一些全国性或区域性的罕见病临床队列。”其中,她的团队2013年启动了CDGC大型耳聋队列项目,目前已积累了24000余例耳聋患者的生物样本,“研究产出超过预期,这是全球最大的一个单病种罕见病队列。”

然而,对遗传性疾病占据80%以上的罕见病来说,基因检测是上游的技术手段,数据分析解读、临床遗传咨询等能力的不足,使得宝贵的罕见病基因数据价值的释放颇为缓慢。此外,在治疗方面,基础科研能力的薄弱、临床转化能力的欠缺,都是国内自主创新的“痛点”。

袁慧军认为,尽快建立国家层面的罕见病临床研究体系,是我国罕见病临床诊治能力建设及创新技术发展的核心,是加速这一领域向前推进的重要前提。“这也是我们建立华西医院罕见病研究院的初衷。”在她看来,体系建起来了,才能有这一领域自己的“基地和声音”,然后才能够连接资源和聚集人才。

中国罕见病患者的全基因组测序计划

公开消息显示,四川大学华西罕见病研究院是全国首个罕见病的专业研究机构。该研究院成立于2020年3月,是依托四川大学华西医院“疾病分子网络前沿科学中心”高起点布局建设的基础与临床多学科交叉融合、高端人才汇聚、科研环境自由开放、运行机制灵活高效的创新研究平台。研究院下设基础医学、数据科学、临床遗传学和转化医学四个学部。

对袁慧军来说,脱下军装的决定是艰难的,来华西医院建罕见病研究院却又是“水到渠成”的。在她看来,从早期研究到真正的价值释放,这项漫长的工作需要一个高效率的平台去承载,华西医院正是一块“好土壤”。

在2021年11月20日发布的复旦版《2020年度中国医院综合排行榜》中,华西医院紧随中国医学科学院北京协和医院位列第二。在100家医院中,华西医院是唯一一家科研权重满分的医院,此次也是连续八年蝉联中国医院科技影响力综合排名第一。

袁慧军在2018年9月第一次见到了四川大学华西医院李为民院长,“我当时已经开始把目光投向了整个罕见病研究领域,所以向李院长直接提出了我的想法,创建中国首个罕见病研究院,汇聚资源做罕见病全基因组测序大项目。”

而实际上,为更好地改善罕见病患者的就诊现状,充分利用医院的优质资源服务于罕见病患者,体现国家级疑难重症诊疗中心战略定位,华西医院早在2016年即建立了罕见病诊治中心,并由李为民院长兼任该中心主任。

“当时这个中心就是希望把学科汇聚起来,而且李院长本人亲自推动中心的建设,所以我们后来见面的时候谈得就特别好,华西医院很快就做了这样一个部署和决策,希望能够整体引进我们团队来做这样一个项目。”

袁慧军谈到,在2017年12月的“中国精准医学发展战略”香山科学会议上,她做了一个关于罕见病精准医学研究发展思路的报告,“当时我在会上提出来,罕见病研究正在成为全球尖端新药开发的主战场,罕见病生命组学数据的积累和研究具有推动医学前沿技术发展的普惠价值和全局意义。作为国家战略,我们应该实施百万级的中国罕见病患者全基因组测序计划。中国有全球最大的罕见病群体,在病例资源方面我们有巨大优势。”而放置到依托华西医院建立的研究院平台,“我们当时商量定下来的目标,是先做十万级的罕见病患者的全基因组测序项目。”

袁慧军说,筹备酝酿3年,这一项目在华西医院稳稳地落了地。

澎湃新闻记者关注到,就在此前的2021年6月2日,华大基因公告披露,其全资子公司武汉华大医学检验所有限公司中标罕见病患者全基因组测序项目,项目采购人为四川大学华西医院。该项目系四川大学华西医院罕见病研究院的“十万例中国罕见病患者全基因组测序计划”(GSRD-100K^WCH)项目。

深圳华大基因科技服务有限公司副总经理白茗洲在接受澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者采访时曾表示,上述项目中标金额为人民币1348元/例,服务例数不低于十万例。“华大自主的高通量测序平台推广以后,我们进一步降低了测序成本,使得全基因组测序技术能够普惠到罕见病群体。所以在这个时间点上,就加速开展了十万例罕见病患者测序项目的推广和执行。”

值得注意的是,自2001年人类基因组草图发布后,全球的科学家陆续开展了更多大规模的基因组研究计划,以寻求人类疾病新的治疗方案。其中,英国10万人基因组计划(UK100K Genome Project)就将罕见病纳入关注重点,该计划于2012年由时任首相卡梅伦提出,并于2018年12月5日宣布完成。

袁慧军表示,“如果我们把GSRD-100K^WCH项目顺利完成的话,那么在国际上一定会有重要的影响力,也会对国内的生物医学技术发展起到一个有很好的支撑作用。”

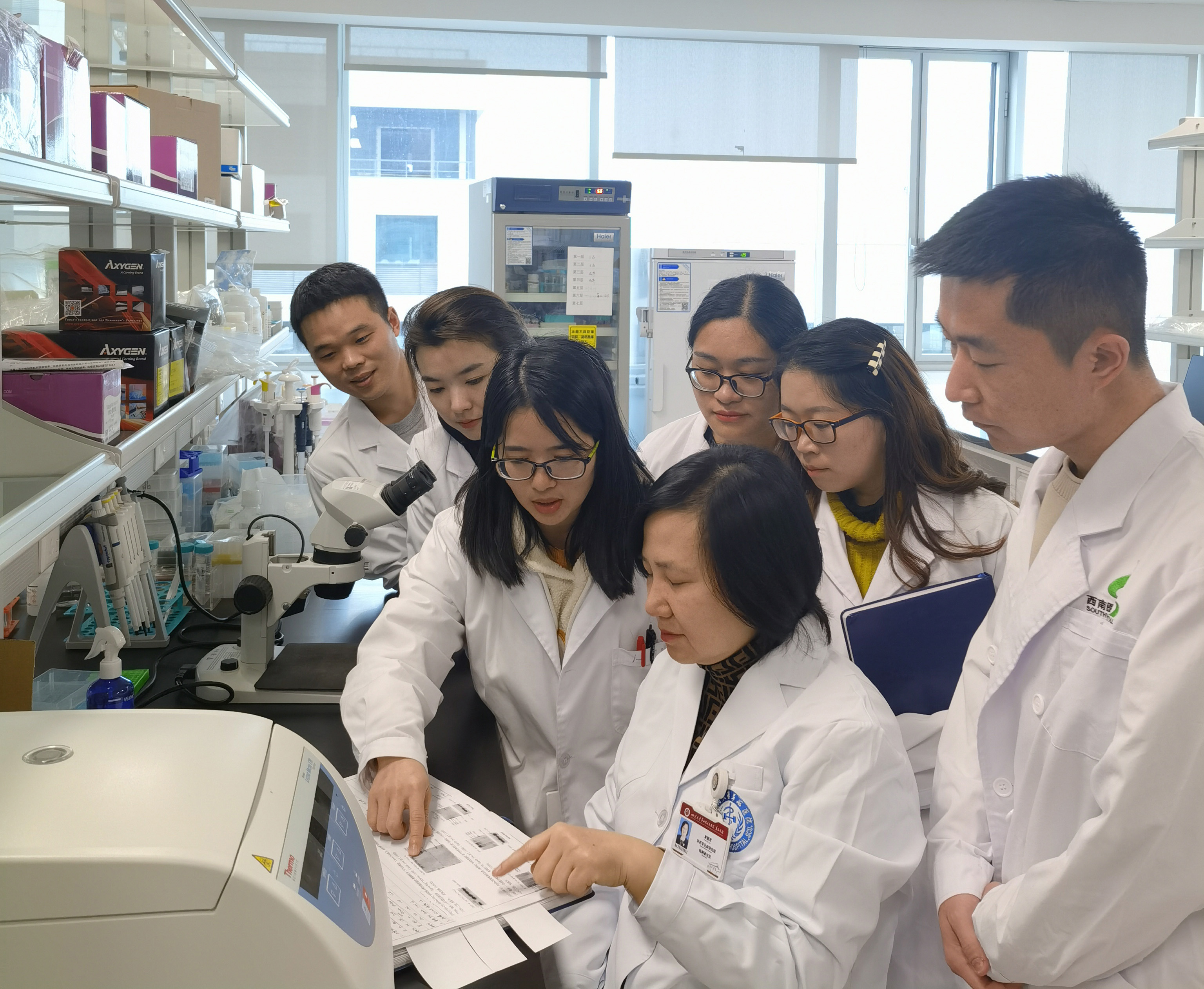

她提到,“十万例中国罕见病患者全基因组测序计划”的第一步就是积累数据资源,“其实是把积累多年的耳聋项目放大,我们之前相当于是基于耳聋队列研究做了一个模式探索,把罕见病单个病种的“样本积累-数据积累-病因研究-机制解析-转化研究”整个路径都走通了,所以接下来就是和各个临床专病的专家团队合作,把这样一个模式放大到各个罕见病临床学科中去。”

袁慧军介绍,实际上前期已经有了一定的基础,“华西医院的临床专家们有比较好的罕见病样本积累,最近我们刚刚把GSRD-100K^WCH项目的全基因组测序平台建好,已开始为各临床团队提供罕见病患者全基因组测序及基因诊断服务。”她提到一点,数据安全问题是重中之重,未来数据将不出华西罕见病研究院,“整个项目的基因组数据都会在我们的平台上产出和分析,而且是以非常有优势的成本价格来支持我们去采集大规模的罕见病基因组数据。”

而在产生数据的同时,袁慧军希望罕见病研究院这样一个平台能推动罕见病机制解析和临床转化研究。“我们做大的基因组测序计划其实就是去整合资源,把各个临床学科的专家团队和科学家团队紧密地连接起来。测序计划产生的宝贵的罕见病数据实际上就是向大家输出研究素材。”

袁慧军多次强调,高质量的数据采集之后,价值挖掘并不是少数几个团队就能完成的,“需要各个团队有效的合作连接。”而未来数据如何安全地共享?这也是“开放科学”需要解决的机制问题之一。

建议:建设国家罕见病研究及服务中心

系统来看,袁慧军将罕见病研究的三大关键科学问题概括为罕见病致病基因发现、罕见病致病机理解析及罕见病靶向诊治研究。

袁慧军强调了基础研究的重要性。“我觉得现阶段中国科学家非常需要做的一件事情,就是能够沉下心来、安安静静地积累我们行业的核心价值,拿出来的研究成果能够得到国际同行越来越多的认可和尊敬,真正获得行业的国际话语权。”

而上述三个关键科学问题也是一个从基础研究到医学临床转化的过程。“要谈转化,前提必须是要有真正的成果。”袁慧军认为,“把底层的支撑做扎实,后面盖起来的大楼才稳固。罕见病基因组学研究目前仍处于积累期,但我们确实感受到了近年来国内的科研创新力正在由量变积累转向质变飞跃,中国学者的科研创新能力正在实现历史性的跨越。”

袁慧军谈及,“我本人从1995年到现在一直都在各个医院的临床研究机构中工作,对临床专家的科研支撑需求感同身受,我的硕士和博士训练是在军事医学科学院完成的,在科研思路和临床需求的结合方面有一定优势。”

她在多年的工作中发现,临床医生做科研实际上有着很多优势,“第一,他们很清楚临床需求和临床问题;第二,有相当一部分非常优秀的医生有很强的动力开展临床转化研究,因为病人就在眼前,他们希望能够把问题搞清楚,然后给病人提供解决方案。”然而大多数临床医生受到的科研训练不足以支撑他们的科研工作需求,也缺乏优质的平台支撑他们做有深度的临床科学研究。”

正如前述提到,袁慧军希望能尽快在罕见病研究领域完善体系建设的一个重要原因也在于,“搭建一个平台,让临床医生和科学家能够很紧密的合作,术业有专攻,大家要联合起来去解决问题,这样的话就又有质量又有效率。”

值得注意的是,截至目前,全球范围内的一万多种罕见病中,只有不到5%的罕见病有药物治疗方案。无药可用,是横贯在全球患者面前的一大难题,国内的这一问题则更为突出。

单纯从技术角度而言,袁慧军对罕见病药物的开发是持相对乐观的态度。“临床上针对常见病的一个非常好的药,它在群体中应用时并不是100%有效的,情况最好的比如说止痛药,它的有效率也是在80%左右,而一些肿瘤靶向药的有效率只有10-25%。”

而罕见病药物则不同。“罕见病药物的开发,包括未来新药开发的一个临床实验的思路,不是像过去的做法,也就是招募患者然后直接给他们使用,而是要通过基因检测对受试者进行分层,这就是精准医学的思路,基于遗传背景挑选合适的受试者,临床实验的成功率就会得到有效的提升。”

而在如何更快更好地诊断罕见病方面,袁慧军提到,其团队接下来非常想做的一件事,就是要做罕见病的临床智能决策支持系统。“罕见病诊断是非常挑战的,一个非常优秀的医生能诊断1000种疾病就很了不起了,罕见病有一万多种,非常需要开发人工智能诊疗系统来提升罕见病的临床诊治水平和效率。”

她提到,其团队的愿景是,“我们输进去的是患者的临床信息和以基因组学为代表的多组学数据,出来的是明确的诊断和治疗方法的建议。”

袁慧军着重谈到,要真正建立罕见病临床研究体系推动中国罕见病领域的诊疗研究,还需要建设一个国家级的机构,例如国家罕见病研究及服务中心。“罕见病的研究和服务其实是不能分开的,所以我们在这个领域里面应该需要一个这样的国家级机构。”

她认为,这样一个国家中心的职能应该包括与政府机构、国际组织、研究机构、医疗机构、医药企业、投资人和罕见病患者组织对接,研讨并组织协调罕见病研究领域核心问题的解决方案;给政府机构、国际组织、研究机构、医疗机构、医药企业、投资人和罕见病患者组织提出建议,推动罕见病政策和研究体系变革; 在专业领域权威发声,为罕见病研究提供标准、指南和专业资源认证;监管和评估罕见病项目的进展;合作融资平台,多聚道募集罕见病研究经费等。

谈到其团队于2013年启动的CDGC大型耳聋队列项目,袁慧军将他们的发展模式称为“深蓝”,“将近8年的时间里,我们做了又难又累的事情,还几乎没有发表什么研究成果,其实就是潜在海底。”值得欣慰的是,她认为最艰苦的时候已经过去了,团队的发展已经进入了快车道,积累的研究成果可以去体现它们的价值了。

“我们有时候笑称团队像吉普赛人一样,赶着大篷车到处流浪,我的团队非常团结,也因为这样的一件大家都觉得有意义的事情把我们聚在一起,这么多年毫无怨言。”袁慧军说道。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司