- +1

年味读年画|清代木版年画与浮世绘版画的差异性

浮世绘是流行于日本江户时代的大众美术,以版画为主,对日本美术、文化产生了深远影响。中国的木版年画发端于宋代,真正兴起至发展到全盛则是在明清两代,对浮世绘有影响,两者之间不仅具有相似的技术方法及艺术属性,更有着深厚的渊源。清代木版年画和浮世绘版画所呈现出的东方审美趣味通过不同的方式和渠道对西方艺术世界产生了一定影响。

然而,清代木版年画和浮世绘这两种艺术形式之间又具有各自的特性,表现在对人物形象的塑造,审美风格的表达,技术方法的演变等方面的差异。在笔者看来,清代木版年画这种受功利性驱动,进而对画面进行理想化营造的特质,是其与浮世绘版画在艺术气质和文化心理上的最大差别。

浮世绘是流行于日本江户时代(1603—1868)的大众美术,受到中国明代版画的影响,以版画形式为主,在17世纪中叶至19世纪末二百余年的发展史中经历了早期萌芽、中期兴盛、晚期衰退、变异等三个时期,对日本美术、文化产生了深远影响,成为最具代表性的日本美术样式。中国的木版年画发端于宋代,真正兴起至发展到全盛则是在明清两代。明代,木版年画从技术上和艺术性上均得到实质性的发展和提高,不仅套印技术开始普及,题材也得到极大的丰富。明晚期的年画不再局限于门神、钟馗、灶马等功能性使用,而是生发出教化、祈福、装饰等多种内涵以满足人们对世俗文化的需求。及至清代,木版年画继续蓬勃发展,经历了艺术的全盛期,直至晚清民国(19世纪末至20世纪上半叶),传统业态的木版年画生产受到石印技术的冲击和社会动荡的影响而逐渐衰落。明末至晚清这一历史时期与日本江户时代在时间上近乎重叠,故此,本文限定于处于全面发展阶段的清代木版年画,与浮世绘版画展开比较,两者之间不仅具有相似的技术方法及艺术属性,还有着深厚的渊源。

首先,从根源上讲浮世绘与清代木版年画两者都得益于明代书籍版画的兴盛和雕版印刷技术的成熟。明代是小说传奇及戏曲杂剧等民间流行读物繁盛的时代,而且所刊之剧本、通俗小说几乎无一不附插图,可谓书籍版画艺术的黄金时代。明代雕版刷印图书大体以南北两京为中心。明太祖灭元后,建都金陵,永乐间迁都北京,因两京都设有国子监,所以刻版刷印之文化活动,渐渐形成了南方以南京、苏州和安徽徽州(今歙县)、福建建安(今建瓯)为主,北方则以北京为主,后来渐渐发展到山东东昌(聊城)。“由此推想,金陵、苏州、建安、徽州等地木刻版画之繁盛,同是苏州桃花坞、福建漳州、安徽歙县和天津杨柳青等地年画艺术发展之积极因素。”17世纪初,带有插图的明朝刻本通过江户时代唯一的对外通商港口——长崎输入到日本,成为激发日本木版插图发展的主要原因。《十竹斋书画谱》《十竹斋笺谱》《唐诗画谱》等经典刻本传入江户地区,这些画谱不仅作为日本画家学习中国明清文人画的教材,还成为后来浮世绘版画发展过程中的直接参照。17世纪后期,日本画师菱川师宣受明清版画的影响,创造了版画与绘画相结合的技法,又使画面从册装图书的形式中脱离出来变为具有独立审美的单幅版画(一枚摺),从而形成浮世绘的典型样式。

其次,清代康乾时期,以繁华的城市景物、仕女人物为主要内容,采用“仿泰西笔意”的苏州版画(“姑苏版”年画),通过海上贸易东渡日本,成为日本画师学习版画技术和明暗透视等西洋技法的范本,对浮世绘的表现手法和技术运用产生重要影响。明代版画中广泛运用的“饾版”“拱花”等印刷技法被浮世绘所吸收和借鉴。这是姑苏版画对浮世绘产生的直接影响。

再者,作为东方木刻版画艺术的代表,清代木版年画和浮世绘都曾对西方艺术产生了一定影响。康熙末期到乾隆中期,姑苏版画除了通过长崎港大量流入日本外,还通过东印度公司的贸易商船进入到欧洲市场,得到了欧洲人特别是皇室和贵族的欣赏。这些中国版画被粘衬后用来作为壁纸装饰房间,许多欧洲皇室城堡和庄园至今仍完好保留了这些壁纸。姑苏版画与瓷器、丝绸、漆器、园林等中国物品一起成为18世纪在欧洲兴起的“中国风”的构成介质,对欧洲的艺术和审美产生了影响,并对巴洛克风格转向洛可可风格起到助推作用。浮世绘版画则在19世纪后半叶流入法国,对印象派画家产生启发,促进了印象派画风的发展,并直接影响到后期印象派的画风和样式。可以说,清代木版年画和浮世绘版画所呈现出的东方审美趣味通过不同的方式和渠道对西方艺术世界产生了一定影响。

然而,清代木版年画和浮世绘这两种艺术形式之间又具有各自的特性,表现在对人物形象的塑造,审美风格的表达,技术方法的演变等方面的差异,尤其是浮世绘通过关注现世所流露出的“及时享乐”的思想,与清代木版年画因憧憬未来所蕴含的“非真实性”理想主义,代表了两种截然不同的民族性格和精神需求。

一、题材形象与艺术风格

木版年画与浮世绘同为大众艺术,都以百科全书式的内容涵盖到市民生活的方方面面,题材上有不少共同之处,表现出来的形象面貌却有着截然不同的精神内核。木版年画作为中国农耕社会传播最为广泛的艺术载体之一,承载着人们对理想生活的憧憬。年画中的形象包括人物、景物、历史、传说、戏曲、风俗等,可谓包罗万象,是描绘民间生活的“百科全书”。浮世绘的创作也多取材于江户时期市民阶层的生活,作品中刻画了丰富的艺术形象,包括艺妓舞女、戏剧演员、相扑武者、风景名胜等,展现了江户时代以来广阔的生活画卷,成为日本近代社会生活的形象记录。以浮世绘版画中最典型的美人、戏剧、风景三种题材为例,与清代木版年画中的相关形象进行关联,会产生一些有趣的对比。

1.美人题材

美人画是浮世绘最重要的题材。吉原是江户文化的发源地,浮世绘美人画的描绘对象多以吉原的游女、花魁为原型,以单人或多人构成画面,注重对人物服饰和姿态的刻画。18世纪中后期,画师鸟居清长笔下体态颀长、姿态婀娜的“清长美人”使传统浮世绘的美人样式进一步理想化。受其影响,18世纪末著名画师喜多川歌麿开创了仅描绘头像或半身像的“大首绘”,更加突出人物的细腻情感和微妙的心理活动以表现人物不同的性格和气质,成为浮世绘美人画的新样式。浮世绘画师或者画派的作品中充斥着强烈的个人风格。

浮世绘版画《歌撰恋之部 · 物思恋》 喜多川歌麿 36.5厘米 × 24.5厘米 中国美术馆藏

清代木版年画中同样有非常多的非故事性美人题材,一般以“仕女娃娃”归类。这类美人画取材大致可分为三类:仙妃、仕女和耕织女(时样女)。前者属于道释文化及神话传说中的女性,如麻姑、潇湘二妃、天仙送子等素材;后两者则取材自世俗女性,是木版年画中女性题材的主要形象。年画中的仕女形象往往与琴棋书画相伴,或对镜梳妆,或抚卷静读,或游园赏花,她们举止端庄,面容娴静,少有夸张的动作或表情;年画中的女性还有一部分耕织女以及清末民国的时装美人,这类形象通常较为俏皮活泼,形式也更加自由。年画中的女性身边还经常伴有单个或多个儿童形象,构成仕女婴戏、母子图等样式,并且搭配具有祥瑞意义的各种器物,使其成为富有美好含义的图画。木版年画中的这些女性形象仪态大方、质朴自然,代表着贤良淑德、勤劳朴素、慈祥善良等优良品德,都是符合中国传统道德观念中女性形象的典范,与浮世绘所刻画的游女形成强烈反差。并且,年画中的女性形象具有一定的规范性,遵循约定俗成的大众审美,比如在民间画师口口相传的绘画口诀中就有“鼻如胆,瓜子脸,樱桃小口蚂蚱眼”“慢步走,勿奓手,要笑千万莫张口”“目正神怡,气静眉舒,行止徐缓,坐如山立”“贵家妇,宫样妆;耕织女,要时样”……这些画诀对年画中的各类女性形象提出了具体的绘画要求,因此年画中的女性题材在塑造上具有一定的程式化,这一点与浮世绘所强调的画师个人风格形成强烈反差。

木版年画中的女性形象:《双美图》 苏州桃花坞 46厘米 ×28厘米 中国美术馆藏

木版年画中的女性形象:《渔家女》 山西临汾 64厘米 ×41厘米 中国美术馆藏

2.戏剧题材

戏剧在浮世绘和清代木版年画中都是非常重要的表现主题,并且都是在所处时代戏剧艺术繁荣发展的背景下形成的一类题材。江户时期歌舞伎的发达,促使浮世绘的另一个主要题材就是对歌舞伎演员的描绘。早期的歌舞伎绘基本上是全景式表现,以手绘的形式表现江户的歌舞伎剧场,但随着歌舞伎剧目的发展和对演技的关注,民众的注意力逐渐集中到演员个人形象上来,因此描绘演员肖像,表现歌舞伎界人气偶像的“役者绘”与美人画一起成为浮世绘的主要题材之一。役者绘侧重对演员个人的关注与表现,传达具体人物的视觉魅力,以全身像和大首绘为主要形式,画面以单人或两人居多,较少有群像。以最有代表性的役者绘画师东洲斋写乐的“大首绘”作品为例,其最大特征在于不仅以夸张的手法表现演员的形象和动态,更通过对人物个性的渲染表现其艺术品质、风格及角色的内在精神,使作品极富个性和魅力。

浮世绘版画 《三世大谷鬼次之奴江户兵卫》 东洲斋写乐 38.5厘米×24厘米 中国美术馆藏

伴随清代戏曲文化的繁荣发展,戏曲艺术成为大众文化生活的重要组成部分,木版年画中亦随之出现了大量以戏曲剧目为题材的作品,因一个独立剧目叫“出”,故这类年画被称为“戏出年画”。清代初期的戏曲题材年画尚以昆弋杂剧取材,画面中人物占比较大,注重神情的刻画,如清乾隆时期的《百花赠剑》,三个角色的形象几乎占据画面主体空间,对人物的五官、神情及姿态也有细腻的表现。随着乾隆五十五年(1790)徽班进京,至嘉庆初京剧成为主流戏曲,此后的木版年画更多取材自京剧剧目,画面也变得丰富热闹起来,尤其是人物众多,角色繁杂,以打斗场面取胜的武戏年画最获大众喜爱。这类年画着力表现戏台上的角色形象及精彩的剧目情节,侧重的是画面的叙事性,表现的是一出戏的整体面貌,往往是对角色群像的刻画(至少二到三人),而鲜少只刻画一个人物,如光绪时期的《莲花湖》这幅作品中就以群像的形式描绘了11个剧中角色。换言之,清代戏出年画强调的是热闹,是贴在家中欣赏时的氛围感,正所谓“画中要有戏,百观才不腻”,戏曲年画贴在家中墙壁,可令观者睹其形如闻其声。正是因为这类作品满足了劳动大众的精神娱乐需求,戏出年画才能成为清代最受欢迎的年画题材之一。

木版年画《百花赠剑》天津杨柳青 59.5cm×105.5cm 中国美术馆藏

木版年画《莲花湖》 天津杨柳青 48.9cm×100cm 中国美术馆藏

3.风景题材

继美人画和役者绘之后,浮世绘版画出现的另一重要题材就是风景画。浮世绘风景版画发展初期受到明清绘画的影响,尤其是清代画家沈铨东渡日本长崎作画传艺所带去的两院画风深刻影响了江户时代的日本画坛,其后形成的“南蘋派”推崇写生写实手法。浮世绘版画受到当时画坛的影响,追求写实性与装饰性的融合。而真正使风景版画走向成熟并影响世界艺术的是“画狂人”葛饰北斋和“乡愁”画家歌川广重两位大师。前者将西方绘画的透视原理和明暗表现与典型的日本传统线描纹样及装饰性色彩相结合,代表作《富岳三十六景》开创了浮世绘风景版画的新领域;后者善于表现景物在季节变化中不同面貌,具有抒情意味和乡愁情绪,体现了日本民族细腻、敏感的文化心理。他们的作品中所呈现的传统的线条,明亮的色彩,装饰性的构图,突出的个人风格,传达的画面情绪,这些要素使得浮世绘具有领先于东方其他国家的现代性,成为浮世绘影响西方艺术的重要原因。

《富岳三十六景·凯风快晴》 葛饰北斋 25cm×38cm 中国美术馆藏

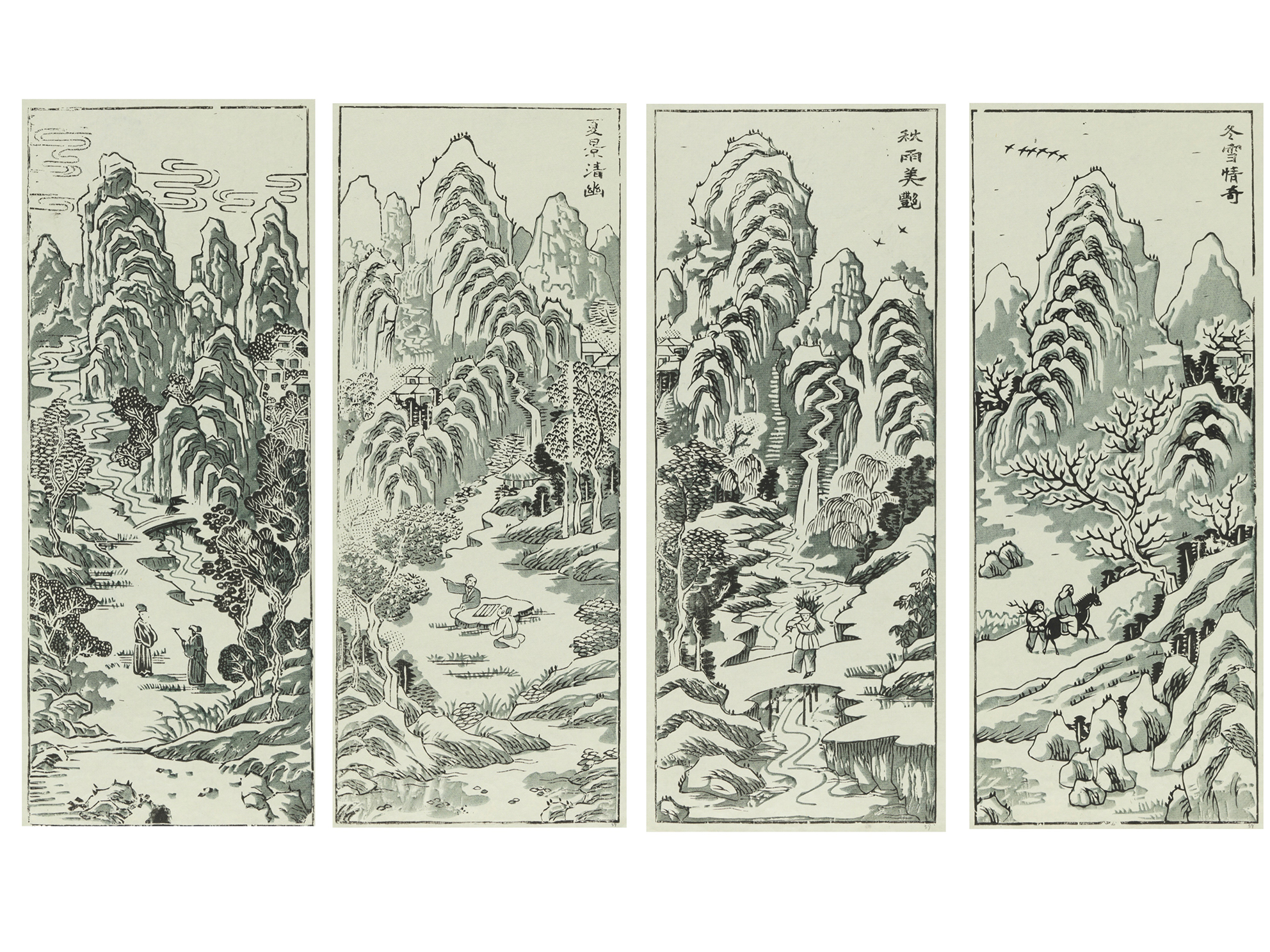

清康乾时期的“姑苏版”年画中有一部分以苏州、南京、杭州、镇江等地景物为题材的作品,以写实的手法描绘当时城市发展之繁华,如《姑苏万年桥图》《金陵盛景图》《西湖盛景图》等,绘刻技艺之水平、刷印之质量、版图尺幅之宽大,皆非后世所能及。姑苏版画无论是雕版还是刷印技术都达到了年画发展的巅峰,但可惜的是这些“仿泰西笔法”的洋风木版年画只出现并流行于特定历史时期的特定地点,在年画发展史中犹如昙花一现,因此无法代表木版年画的整体精神气质。到了清晚期,木版年画中完全以风景为主体的作品数量则相对减少,画中的楼阁、山水、村舍、树木等景致多作为衬托地点、时节、环境等因素的背景,画中所描绘的远山近水、亭台楼阁也并非写实性的地理景物,而大多是从文人画里借鉴而来再组合拼凑在一起达到某种均衡和意境的理想化的山川风物,如四季山水、寿山福海等。这类风景年画在数量上要大大少于表现历史故事、世俗生活、戏曲剧目、吉祥喜庆等其他题材的年画,因此并不能将其视为清代木版年画的核心内容。

木版年画《四季山水》(四条屏) 山东潍坊 55.5cm×22cm×4 中国美术馆藏

二、技艺流变与生产发行

日本浮世绘版画的技术演变经历了套印技术由简到繁的墨摺绘、墨摺笔彩、丹绘、红绘、漆绘、红摺绘、锦绘等形式,以及云母摺、羽化摺、无线摺等特殊拓印技法。浮世绘版画从墨线拓印,经过了运用矿物色“丹”、植物色“红”进行手工上色丹绘、红绘,到1744年出现的在墨版基础上套以红、绿两种色版的“红摺绘”,再到1765年铃木春信将多色套印技术移植到浮世绘版画上形成的“锦绘”(形容其色彩瑰丽如锦缎),浮世绘最终完成了技术上的突破,成为真正意义上的套色版画。在色彩上,浮世绘版画多用中间色,明度较高纯度较低,画面整体呈现柔和、明快的色彩效果。浮世绘版画在技术上不断追求创新,开发出多种特殊的拓印技法,如木目摺、空摺、云母摺、金银摺、羽化摺、无线摺、两面摺等,从而极大地丰富了画面的表现力,多技法的运用和细腻的颜色套印成为浮世绘版画的显著艺术特色。

清代是木版年画发展的全盛时期,其生产遍及中国南北各地,在艺术风格上有着丰富的地域性。经历过以康乾时期姑苏版年画为代表的刻印技艺顶峰之后,清代的木版年画在技术上以经济实用为主导,除天津杨柳青、四川绵竹、山东高密等地采用印绘结合的方式之外,各年画产地运用最广泛、最主流的是更为省时省力的多色套印技法。清代木版年画的套印通常三到五种颜色,多则七八种,以原色为主,画面突出强烈而饱满的整体视觉效果,而不过多追求细节上的处理。这种差异与两者的功能相关。浮世绘的流通在江户时期的日本类似于供浏览传阅的书报,属于保存品,因此更加重视工艺性,极度追求技术上的精益求精,套色的精准规范,画面效果精致。而清代木版年画主要以供应城乡百姓年节之需为产品属性,为广大劳动大众新春时节妆点居室所用,需求量巨大,售价低廉,且一年一换,因此在制作过程中为降低成本并不过度追求工艺上的精细,但却在题材广度、体裁种类和功能用途等方面更加多样化,受众更加广泛。应当看到的是,除却个别产地在细节处添加手工彩绘外,大多数年画产地之所以选择多色套色技法且更加注重画面的整体效果,这并非是由于技术上的缺憾,而是年画生产者们在提升效率面前的一种主动选择。

浮世绘和清代木版年画在生产机制上同样存在异同之处。两者均为供平民消费的艺术商品,均由民间出版商组织制作出版,并根据市场需求调整作品的题材内容。但相比之下,浮世绘的组织生产体系要更加严密。江户时期日本出版业繁荣,出版社、书屋数不胜数。由投资者组成的出版商会根据市场需求,策划主题性系列浮世绘作品,再积极寻找和培养有潜力的画师,组织画师、雕版师、拓印师协同合作,最后进入书屋进行售卖。出版商会根据销售数量和市场反应,及时调整作品的内容和审美样式。很多实力雄厚的出版商都有自己的专属画师,而画师也需要依仗出版商的资助和策划,在浮世绘界立足并扩大影响。在很多浮世绘作品上不仅有画师的落款(少数有雕版师和拓印师的名字),还保留有出版社的印鉴和出版商的名字。这种“实名制”的方式不仅令出版商更加积极地投入精力和财力,以期获得更大的经济利益,也会促使浮世绘画师更愿意在其“个人”创作上精益求精,以获得社会和市场的认可。这种机制促进了浮世绘版画生产和创作的良性循环,从而涌现出许多后来名垂青史的浮世绘大师。相比之下,清代木版年画的生产体系通常以家族为单位,采用前店后坊的经营模式,往往以创立者名字作为店铺字号,一些从业悠久的老字号画店在长期的发展中形成了相对固定的题材和风格。与浮世绘版画相较,在生产机制环节至少有两方面原因使得木版年画在技术上不会像浮世绘那般追求精工细作,而是在题材和功能等方面更加深入和拓展。其一,年画的主要供销时间集中在新年前夕,其生产和销售具有一定的时令性,很多家庭作坊仅在腊月农闲时节雇工进行季节性生产,因此并没有浮世绘那种严密的出版组织结构。其二,在中国绘画史上民间工匠历来不被重视,通常年画上一般只印有出品画店的字号,代表其对作品的所属权与发行权,而在年画上留有姓名的画师屈指可数,仅有清末的钱慧安、高桐轩、吴友如等几人,更遑论那些寂寂无闻的刻版和刷印者。这种“不具名”的“传统”或许在一定程度上使得年画的实际创作者们(画师、刻工、刷印工)缺少一种创作上的自我激励和认同感。但无可厚非的是,木版年画这种趋于集体性的创作和经营模式,对其功能和供销而言,无疑是效率最高、成本最低,也是最适合的一种生产方式。

上文通过从形象和风格、技艺和生产等几个方面的对比,可以反映出浮世绘版画和清代木版年画这两种艺术形式之间的共性和个性,以及截然不同的美学思维和文化内涵。浮世绘版画注重对个体的表现,构图上大胆切割画面营造视觉上的冲击力,是日本民族强烈生命意识在艺术中的体现。清代木版年画中的形象虽取材自民间万象却经过了美化和加工,呈现出的是一种理想主义的图像,在构图上追求饱满均衡,是中华民族崇尚圆满的心理映现。而对于具有商品属性的木刻套色版画而言,其艺术风格的形成又与其印制技艺、生产机制、使用功能等方面有着密不可分的联系,再进一步说,这其中必然还有更深层次的社会方面的诱因。

结语

将两种形态、属性相近的艺术图像放在一起,必定会令观者产生比较与思考,这是个有趣的过程。“浮世”一词蕴含着入世行乐、人生如过眼云烟之意,浮世绘作为日本市民艺术,“它的诞生和流行彻底结束了宗教美术的主导地位,世俗美术成为社会的主流。美术由表现神佛转向描绘人类自身。同时,它的诞生也冲破了美术为权贵、统治阶级所垄断的陈规,走向了市民大众”。同时,浮世绘版画作为一种面向市场的艺术商品,这种“非纯艺术性”的属性与清代木版年画一致,两者的受众群体都是普通市民和劳动者,必须从形式和内容上迎合大众需求。然而,在浮世绘中“依然可见日本文化性格中的含蓄特征,或者说是回避一览无余的心理习惯。正如禅宗的影响那样,总是留下某些空间或未尽之处,让受众在观赏的同时参加到创造中来,进而完成作品的真正意义”。在这一点上,清代木版年画与之有着显著区别。在传统年画的图像内容中,大致分为门神门画类、戏曲或故事类、世俗风情类、吉祥喜庆类,以及一部分反映现实题材的时事新闻类和幽默讽刺类。除去清末民国具有新闻性质的时事题材,年画的大部分图像都是人们对内心理想世界的刻画与描绘,即便是戏曲或故事类题材,反映也都是忠勇侠义、嫉恶如仇的英雄情怀和善恶有报、劝人向善的理想主义情怀,而在世俗风情和吉祥喜庆类题材中,这种理想图画的构建尤为突出。如一幅清道光年间的杨柳青年画《庄稼忙》,图中生动描画了人们在进行扬场、轧麦、装包、运仓等劳动的情景,画中的男女老幼皆衣着整洁,形象美丽,妇女更是身穿锦衣罗裙,背景中的屋舍也是粉墙黛瓦、飞檐花砖,一派恬然安逸的场景,表现出一种农家无限好的诗趣。实则,繁忙的场间劳作绝不似画中这般充满诗情画意,农家村舍也不会是如此的宽宅大院,这明显是一种理想化的表达。画中上栏题诗“唯有农家稼穑难,终朝忙迫在场间,收来麰麦如山积,妇女咸歌大有年”,却道出了过去人们终日劳作的艰辛和获得丰收的喜悦。但在画面的构建中,人们更愿意表现丰收的喜悦,而刻意弱化劳作的艰辛,以此达到自我慰藉的目的。

木版年画《庄稼忙》 天津杨柳青 58厘米×102厘米 中国美术馆藏

年画的主要用途便是新春岁时装饰门窗或粉壁以点缀节景,正所谓“赚得儿童喜,能生蓬荜辉”。农耕社会里,辛劳了一年的寻常百姓终于迎来了一年中最重要的传统节日,也是一年当中为数不多的能休息娱乐的时日,人们希望在这样的日子里辞旧迎新,辞去过往的疲倦与晦气,迎来新的一年的好运与吉祥。如果说有一样事物能在这样的日子里寄托人们对未来的盼头,对幸福的祈愿,那无疑是扫舍之后粘贴于墙壁上的年画。因此,人们怀着强烈的功利之心将多子多福、加官进禄、国泰家和等心之所愿、梦之所想不遗余力地表现在年画这个物质载体上,一年又一年,人们在年画图像上构建(甚至说虚构)出一个符合传统价值观念的理想之国,从而满足内心的渴望和需求。在笔者看来,清代木版年画这种受功利性驱动,进而对画面进行理想化营造的特质,是其与浮世绘版画在艺术气质和文化心理上的最大差别。

(本文作者单位为中国美术馆,原文标题为《清代木版年画与浮世绘版画的差异性》,全文原刊于《民艺》,澎湃新闻注释未收录。)

【上海文艺评论专项基金特约刊登】

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司