- +1

李新峰谈明代军事史(下)

澎湃新闻:唐代以府兵制为后人所称颂,宋代主要实行募兵制,而标榜恢复中华的朱元璋却建立了以部分人世代从军为基础的卫所制度,其理论和现实上的根源是什么呢?

李新峰:谈到“某某兵制”,如募兵制,衡量标准是兵役的自由程度。唐代中期至两宋的募兵制相对自由,与此相反的,是征兵制和世兵制,如西汉就实行征兵制,曹魏则实行世兵制,等等。粗略地勾勒一下,可以说,唐初的府兵制,是招募基础上的征兵制,而明代的卫所制,是征召基础上的世兵制。从汉魏到唐初再到两宋,征兵、世兵逐渐让位于募兵,而明代卫所制兼有征兵、世兵色彩,似乎是逆历史潮流而动的现象。但细看起来,明初卫所制又颇具合理性。

明初的制度体系,来源有四。朱元璋设范立制时,曾宣示基本国策:“法体汉唐,略加增减,亦参以宋朝之典。”汉代辽远,此处主要是修辞,恢复中华的两大学习目标,是唐和宋。在此理论上的根源之外,还有现实上的两项:自然而然的建国前红军传统,与不情愿但非继承不可的元朝制度。

“亦参以宋朝之典”,可以发生在很多领域。但宋朝冗兵积弱,投入巨额人力物力,战绩仍然糟糕。朱元璋在表彰蓝玉北伐时,说过一段语无伦次但观点鲜明的话:“宋窘于辽,将士披坚无措,民疲转运,岁愈多艰,终被元伐,谋臣妄诞,贻笑至今。”而唐代建牙漠北,耀兵西域,武功之盛深得后人崇敬。所以,明初的军事制度,必然学唐,特别是武功最盛、实行府兵制的唐代前期,而不学宋。

早在建国前四年,朱元璋部红军已经糅杂元朝中央与地方兵制、龙凤政权的“宋”制,在行伍之中初创了卫所。元代实行世兵制,北方征服部族与金宋降军之家,自然是世袭军户。红军初创卫所,必然模仿元制,区分户籍,以军户为正军的保障性来源。建国前后,明军不断壮大,前元军户被命令保留原有户籍,出军当差。为加强北边、沿海、西南等地防务,洪武朝廷多次在民间大规模抽籍编伍,即量丁抽取民人,垛集为军。终明之世,充军措施作为仅次于死刑的严厉刑罚,源源不断地为卫所提供军人。

可见,与元代相对自然宽松的世兵制不同,明初,国家以空前高涨的管制社会的能力,通过从征、归附、谪发、抽籍等各渠道,将大量民人强制征召入伍。这些军人在服役的卫所组成卫所军户,在原籍的家庭也因保障这名军额而成为州县军户。永乐初期,卫所军户占全国人户六分之一,加上州县军户,则有四分之一的人户卷入了卫所制,而州县军户往往规模较大且不准分户,实际牵扯进的人口比例,恐尚不止四分之一。这是中国历史上空前广泛而严格的征召制度。

“法体汉唐”,是在继承元代世兵制、空前强化征兵制的基础上展开的。明初的状况,与府兵制那种招募基础上的征召制,相去甚远,学习余地并不大。“兵将分离”,即平时武官管领军人、战时重新组军命将的防范手段,深得府兵遗意,而与王安石变法以来的将兵法理念不同。不过,临时组军命将,本就是征兵制乃至世兵制的必然措施,明朝不一定刻意为此。朱元璋念念不忘的,是学习府兵制的“寓兵于农”、“兵农合一”,将屯田列为卫所的基本职能,养兵百万“不费百姓一粒米”。屯田军人是国家农场的工人,所有军人之家都领取国家颁发的月粮工资,这与平时自家过活、战时自备衣粮的府兵之家,其实差别较大。

总之,明代卫所制,号称复古创新而实承元制,学唐而不学宋事出必然,得府兵遗意较少,而明初独特的国家征召措施则影响深远,大大改变了全社会人口分布与家庭组合。若论明代卫所制的特点,我会在继承世兵、模仿府兵之外,强调空前征兵这个因素。

澎湃新闻:在倭寇的不断侵扰中,明代原有的军事体系乏力以对,甚至出现少数倭寇攻城略地、肆虐千里而地方卫所束手无策的情况。这是否说明,明代的卫所军事体系在中后期已经面临瘫痪,而不得不求助于戚家军之类的募兵手段?

李新峰:“卫所制后来崩溃了”这种观点,可能来自吴晗先生《论明代的军兵》,但具体含义不甚明了。作为军人军户的非管理体系,卫所制沿用至清初。作为地方军事机构,沿海卫所一直行使巡逻瞭望、操练参战的基本职能。它自身的运行并未瘫痪,更未崩溃。明代中期,原有的卫所体系,确不能有效防倭。此时,日本武士浪人的侵略力度加大了,而东南沿海的走私武装与倭寇合流,实成心腹之患,绝非当地卫所武装可以有效对抗。这应该是主因。

募兵,与卫所军事体系并行不悖。卫所拥有城池、屯堡、墩台等设施,固定提供操守军人,制造武器装备,而募兵将选拔作战兵员的范围,从卫所的旗军舍余,扩大到全民。募兵并不排斥来自卫所的人员,也不可能取代卫所的军事功能。戚继光本人就是世袭卫所武官,戚家军里的将领与军伍,出自卫所者也不乏其例。戚继光募兵、练兵、作战,正是在卫所体系的保障、配合下进行的。

问题中提到的少数倭寇肆虐千里,应该是嘉靖三十四年(1555)那次著名事件,作为明军之耻载入史册。但实际上这次事件,并没有什么“可耻”的。《筹海图编》的作者郑若曾,记录了全过程:七十二名倭寇,穿越浙江、江西,直犯南京,南京守军阵亡八九百,倭寇未损失一人。郑若曾意识到异常:“猾而有谋,勇而善斗,殆贼中之精选,非常贼也……不杀人、不掠财、不奸妇女,周流深入,此其志讵可测耶!”这显然是一支负有高级使命的特种部队,绝非一般军队。它渗透内地,造成普遍恐慌,卫所驻军猝难对抗,实属正常。但后来,明朝的正规军,虽不明敌情,仍在姑苏城外的旖旎水乡,勇敢阻击,并不顾伤亡顽强追杀,全歼这股精锐倭寇。公道地讲,这支明军的战斗力也真是惊人,快赶得上电视剧里的三八六旅独立团了。

澎湃新闻:您曾专门撰文讨论土木之变,似乎把这次事件视为明代军事史甚至整个明代历史的转折点,能否简要介绍一下它对明代历史的影响?

李新峰:明史的分期,因视角不同而各异。土木之变、萨尔浒之战这些关键战役,自然是军事史的转折点。而土木之变,直接导致了军事制度乃至政治格局的剧变,若看做明代历史的转折点之一,也未尝不可。

在此事件中,明蒙之间的攻守态势,突然彻底颠倒过来了。此前八十年,明朝对北方草原持续施压。洪武时期的捕鱼儿海之战,永乐时期的五次亲征,单论战果、进程,可谓农牧对抗史上“农”方最辉煌的篇章。宣德年间,明朝仍有亲征兀良哈之举,而正统年间,草原势力被瓦剌整合起来,明朝无力弹压而余威仍全。土木堡一战,丧师数十万,皇帝被俘,蒙古人兵临城下,明朝一夜之间面临第二次靖康之耻,调动一切力量方才渡过危机。危机过后,无论北方草原如何风云变幻,放弃进攻、专心防守,成为此后二百年明朝的基本国策。

按放之四海而皆准的叙事方式,诚然,明朝的军事力量由强变弱,是一个逐渐发生的必然过程,所以攻守态势的改变也是自然结果,土木之变不过是这种深层潜流的一朵标志性浪花。不过,土木之变的偶然性极大。皇帝亲征自是遵循传统,大军沿边回京也是合理选择,王振不进怀来城而选土木堡扎营,实因宣府东路意外弃守,蒙古军一部占据了明军后路上的水源地,这才有些阴差阳错地导致明军崩溃。正是这种偶然性与突然性,使得军事态势在事后看上去的渐变过程中,发生了剧变,并扯动了其他领域的不自然转变。

土木之变后,明朝的“底线”降低了。朝廷缺钱,遂开纳粟入国子监之例,降低纳粟得义官的标准。朝廷缺人,除在卫所体系中补选操守者,更派遣文官到内地花费巨资,不分军民广募兵员;宣德年间确立各省解额,至此则放开额度,倍取举人乃至进士;各级官员因事授差,遇需则越级提升。对一个直到灭亡也未行捐纳得官政策的王朝而言,“入粟拜爵”已经是很伤自尊的举动了,而扩大兵源、滥开科举、破格升迁,无一不“破坏”各种本来严格规范的体制。全社会的人力物力,就这样源源不断地抽取到国防领域,国家因此得安,但全社会的其他所有领域,也不免大伤元气。

当然,土木之变最重要的历史后果,是明朝的文武转变。此后,不但在军事层面确立了以文制武的常态,而且在政治层面,从“国初”的君主独裁、勋贵集团权重的阶段,进入了“正常”的官僚士大夫主政的时代。自正统初年,即建国六七十年左右,文臣逐步进入军队管理、决策高层,乃至统兵出征,但勋贵仍参与中央决策,主持各类军事事务,权位甚高。在建国八十年之际的土木之变中,勋贵集团遭遇灭顶之灾,兵权突然加速转归文臣。而文臣之中涌现了天才的于谦,主持战守进退,几乎以一己之力扭转乾坤,避免了第二次靖康之耻。文臣主政,并不必然有效,试想,若按当时唯一才比于谦的徐有贞建议,明朝南迁避祸,历史进程会如何呢?显然,是于谦的卓越表现,奠定了文臣主政的大局,令全社会适应接受了文武剧变。而为这历史转折提供关键可能性的,还是土木之变。

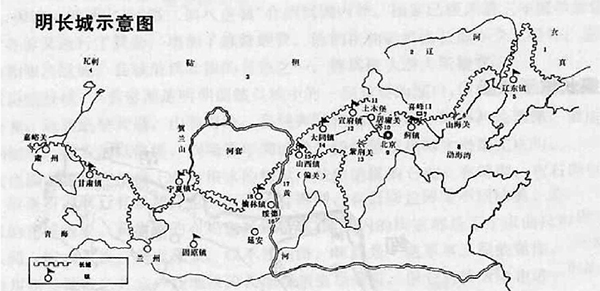

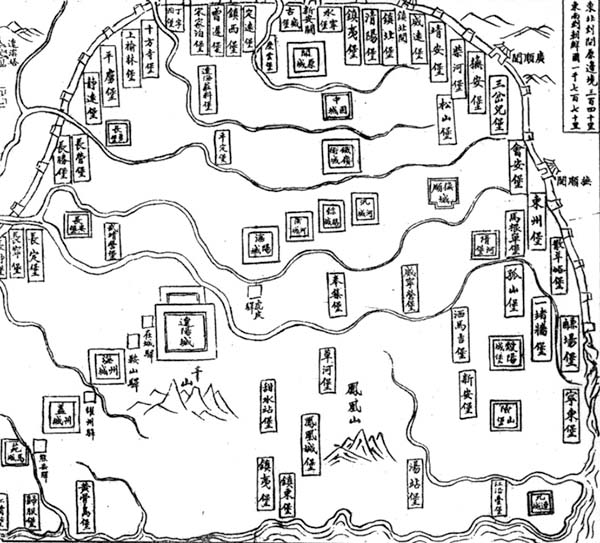

澎湃新闻:明代把修筑长城作为抵御北边危机的主要手段,通观明代历史,这一浩大的工程是否达到了它的目的?长城的修建对明代的军事技术、策略、能力有何影响?

李新峰:在冷兵器时代,长城是中原王朝的大规模杀伤性武器。草原军队的优势,在于全体骑马的机动性,中原军队的优势,在于庞大的人力物力。中原王朝以静制动的最有效手段,当然就是充分发挥人力物力优势的万里长城。

长城的功效,不妨归纳为三个层次。高大的墙体与墩台、垛口、烽火台,构成了强固的防御工事,特别有利于弓箭手和火器操作者。城墙漫长,进攻者可以选择一点突破,则墙体本身提供了横向联系通道,人员、物资、信息得以增强在山区、荒漠中的机动性,实行重点防御。就算长城仍被突破,大队劫掠者要退出塞外,需要控制原突破口或者再攻一次长城,而这时中原军队有较充足的时间依托长城集结,草原军队可能面临会战甚至决战的不利境地。所以,长城在大中小三层次上,皆令草原军队无法自主选择作战的时间和地点,大大限制了其机动性这项最核心的优势。

明代的长城,固然不如《冰与火之歌》里那样雄伟决绝,但绵延万里、扬威百年,足与秦汉长城相提并论。长城是否达到军事目的,关键在于扬长避短的效果。论扬长,明朝榨取民力的国家综合能力,前期不在秦汉之下,中后期亦强于唐宋。论避短,明朝因无西北领土,马匹匮乏,境况仅优于北宋。综合而言,明代简直是最适合修筑长城的王朝了。不过,明代长城的分布,远在秦汉长城以南,这或被指为缺乏进取精神。其实,南北差别,在于长城是否圈入漠南草原地带,明长城分布在漠南草原南缘,严格依托农业地区,在技术方面或许是更合理的选择。另外,秦汉与明的气候差异,也可能是一个影响因素。总之,谈论明长城时,似不必过于重视劳民伤财、被动挨打、保守退缩这些陈词滥调——在这么严肃的问题上,古人不太可能是大傻瓜。明代的边墙,并非领袖头脑发热的产物,也非“国家在下一盘很大的棋”,而是从明代中期开始,经过中央政府与各地军事长官的公开讨论、反复试验后,逐渐推广的策略。

至于长城对军事技术、策略、能力的影响,我对此缺乏专业知识。嘉靖以后,明朝习惯将北方边境依托长城的体系,分为九个边镇,即东五西四、或外七内二的九边,每个边镇内又按边墙分为三四路,总兵、副总兵、参将等各领营兵,分巡防守。不过,这种结构固然对应着各段边墙,却不能说是长城导致的:哪个边镇体系不是大小联比、画区而守呢?长城与守城火器相得益彰,但在明初没有修筑长城时,明军就很依赖火器了。至于长城是纵容了明军的惰性、进一步降低了对机动性的追求,还是培养了明军坚守城池、协同作战的能力,抑或另有可关注的视角,就更非我这个伪军事爱好者所可置喙了。

澎湃新闻:与辽东后金的长期对峙与消耗是明代灭亡的直接诱因,能否请您从军事成败的角度谈谈明金双方成败之处?

李新峰:要配合这个问题,得站在国家的高度,认真代入领袖、决策者角色。对一个有点独立人格诉求的人来说,这将是一次有点尴尬的体验,姑妄言之。

明军最大的困境,莫过于两线作战。两线分兵,违背集中优势兵力的基本原则,更因形势多变而失去了战守进退的主动性。在萨尔浒之战后的七八年中,明军尚可专心应付辽东战争,局势不利,但当时袁崇焕还敢发出复辽的豪言。崇祯皇帝打倒魏忠贤,励精图治,君臣共济,辽事有望。但明朝抽调陕北在内的边兵增援辽东时,大起义也爆发了,后来明朝甚至从辽东前线调“关宁铁骑”与义军作战。洪、孙击败李自成后,理应留在陕豫各地善后弹压,但东事紧急,只好兼程“勤王”,而李、张趁明朝强兵在外,一呼而再起。面对这样的局面,任何一个王朝也穷于应付了。陕北大起义固然有大气候小气候各种背景因素,但其“时机”与东事呼应,对明朝相当不幸。

明朝强盛时,经营辽东以控制东北,但满洲兴起后,辽东又为满洲所用,可谓成也辽东、败也辽东。从洪武四年开始,明朝投入重兵屯守,将它建设为进取东北、分割蒙古与女真、控扼朝鲜的桥头堡。但是,辽东都司全境偏在明朝疆域东北角,以辽西走廊与直隶地区相连,或以海路通山东,与内地的联系其实较为困难。特别是辽河以东地区,被辽河下游的沼泽区与辽西隔开,一旦攻守易位,支援难继,明朝只能眼看辽河对岸辛苦京营两百年的卫所、城堡、屯田、物资,迅速沦于敌手。敌踞辽河,辽西顿失形胜,遂全盘崩溃。可以说,辽东孤悬敌境,偏僻难守,给新兴的满洲提供了进攻中原的跳板。

失辽东后,明朝依托山海关,死守狭窄辽西走廊,令满洲无可奈何,形势一时稳定。不过,这个形势利于固守,却难以转化为对满洲的包围进攻。北方的蒙古各部,虽经俺答封贡,但分布偏西的大汗直属部落,与明朝关系并不密切,难结同盟。明朝的海上力量,自倭寇为害后一直不振,在朝鲜战争中也表现不佳,长于沿海运输而短于登陆作战。明朝的忠实盟友朝鲜,在抗倭战争中严重受伤,自顾不暇。这些满洲周边的力量,都不能为明朝所用。而满洲一旦压服了察哈尔部,占领当时东亚的枢纽地带大宁地区,就从容绕道入关,残破华北,令明朝陷入绝对的被动局面。

上述宏观地理形势,在双方旗鼓相当时,都对满洲有利、对明朝不利。至于明朝在具体决策中的败笔,相关资料太多,我的了解过于肤浅。不过,军事形势瞬息万变,除了皮岛处置失当最终引发孔友德叛乱投敌、松山催战转有利的消耗相持局面为决战等少数一目了然的大错误,大多数结局不好的抉择,在事先完全可能是合理选择,不能纯以成败论正误。

澎湃新闻:如果没有陕西的旱灾和农民起义,明朝在与后金的对峙中是否还有一线胜机?

李新峰:这真是一个激动人心的话题。若简单计算得失,当然如此。不过,这假设不一定公平:此前明朝维持了二百多年,完全可能已经多次经受命运的眷顾,方才不亡。因此,“历史是不能假设的”这话绝对正确,可以不假思索地接受。但是,除此之外,通过假设来比较各种可能性,也是总结历史教训、以史为鉴的途径之一。历史是不重复的,但相似的场景还是可以为基本认识提供借鉴。不同时的场景过程,就像同时不同地的场景过程,应该都具备可借鉴性吧。所以,历史不能假设,但想想也没关系嘛,不要吓得我们连想一下都要自责。

只是,如果没有陕北旱灾起义,明朝真的就有胜机了吗?如果明朝全力投入,自然变强,但是,如果没有镇压农民起义的艰苦经历,就不一定有那么多在内战中锤炼出来的精兵强将了。明朝也不一定会像两线作战那样全力投入、超负荷运转,因为,谁能想到那个可怕的结局呢?再说,满洲团结坚韧、武力高超,就算明军投入全力,例如再假设李自成死在潼关了,或者松山援锦成功了,是否就能复辽灭清呢?毕竟,当形势缓解甚至逆转时,明军自己的问题也会暴露出来,诸如社会疲敝不堪、军队元气已伤、政治活力凋敝等等,能否维持局面乃至获胜,实难预料。

当然了,在陕西旱灾起义和辽东战事并存的事实前提下,也不妨做一点微小的假设分析。明朝没有贯彻“攘外必先安内”或反过来的政策,最终亡于两线作战。在这两者之中,如果明朝灵活退让、专心一端,结局会如何呢?明朝在这两者之间,艰难取舍,政策稍异。以其死硬地讲究原则大义的政治性格,明朝认识到官逼民反、民不聊生,多次招抚义军、养虎遗患,而断不肯与外敌签订澶渊之盟那样的和约,即使策略性地获得喘息机会,亦不可接受。但是,那冰冷的结局告诉后人,明朝几乎必然地犯下了最严重的历史错误:剿“匪”不力。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司