- +1

法国大选|亲历托卡狄罗示威:当政客菲永遇到福煦元帅

在法国的政治生活中,游行示威并不罕见,甚至可以算作法式政治的一大特色。2015年初《查理周刊》血案之后,法国朝野一度发起150万人规模的巨型示威;在随后的反劳动法风潮中,延绵数月之久的“黑夜站立”(Nuit Debout)运动吸引了全球目光。而3月5日刚刚发生在巴黎托卡狄罗(Trocadéro)广场上的一次示威,论规模不如前者,论持续时间不如后者,却引发了法国政界、学界和媒体的高度关注。

究其原因,这是一场由政治人物临时动议、目的在于造势纾困的政治行动。这场行动的缘起,乃是法国共和党总统候选人弗朗索瓦•菲永(François Fillon)自一月底以来卷入妻子涉嫌空饷丑闻,到3月初危机发酵到临界点,外部面临司法调查,内部候选资格备受质疑,竞选团队高层主管离职,选战大有崩盘之势,因此菲永临时号召铁杆拥趸上街对他表达支持。也正因有“挟民意对抗司法”的动机在内,这次示威被法国政界、学界和媒体抨击为带有强烈的民粹主义特征。

在距离法国2017年大选仅一个半月之际,在这个托卡狄罗广场这个历史意蕴深厚的舞台上,本文作者正是当天数万人群中的一员。近距离观察这场“民粹主义”戏码,从现实和历史两个维度,都不乏深切体会。

一场本土中产阶级的示威

3月恰逢巴黎的阴雨季节,5日上午,看上去天公不作美,整个巴黎地区阴云密布、风雨交加。通常而言,选举政治中天气对投票率/出席率会有微妙影响,恶劣天气无疑是减分因素,这不免让人对菲永造势的效果有所怀疑,考虑到此前他在外地的竞选集会人气惨淡,当天上午颇有“屋漏偏逢连夜雨”的感觉。

然而到了午后时分,天色开始逐渐放晴,甚至出了太阳。这对菲永阵营来说,堪称有如神助。虽然事实上整个集会期间天气都阴晴不定,一度暴雨如注,但对于拥趸来说,刺破云层的一线阳光,或许就象征着转机。

据笔者在广场上的粗浅观察,参加挺菲永示威的人群具有相对明显而单一的特征。从年龄层上来看,40-60岁群体几乎可以占到全部示威者的一半以上,其次是60岁以上群体,甚至不乏白发老人(这恐怕和此次活动得到天主教保守派组织Sens Commun的大力支持有关);相反,30岁以下年轻人比例较低,即便有,也往往是全家集体行动。从性别上看,女性参与程度很高,基本可以达到“半壁江山”的地步。从人种上说,可以说白人占有压倒性的优势,笔者在现场全程停留期间,视野范围内上万人,而非裔和亚裔不超过十人,而且往往有白人伴侣。也正因如此,笔者的亚裔面孔在现场经常能收获其他参与者略带诧异的目光。

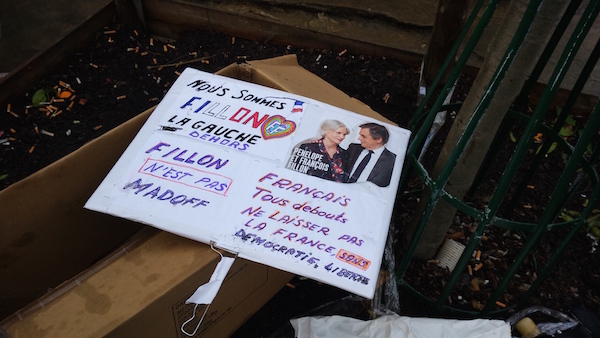

此次示威活动的一个特点是,现场没有标语林立,相反是整齐划一的红白蓝国旗。早在示威前一天,组织者就明确表示,唯一能接受的就是国旗,除此之外谢绝任何其他旗帜或标语。而且在人流必经通道上免费发放国旗。从现场来看,这一措施的确收到良好效果,很容易塑造出“万众一心”的氛围。一些示威者自制的标语被劝阻,留在了集会的边缘区域。当然,其中也不乏一些小动作,例如一些示威者身上佩戴标语贴纸“别动我的选票”,意指菲永此前通过四百万人投票的党内初选成为合法候选人,不容罢黜。

置身于这场集会当中,一个令人印象深刻的事实是,绝大部分示威者体现出对国旗的政治/环境双重尊重。因为风雨交加,现场经常发生国旗飞上天的情况,但却极少看到落在脚下被践踏。被遗落的国旗很快就有人捡起。而最令笔者动容的一幕发生在托卡狄罗地铁站附近:一对老夫妇面对别人撤离时扔在垃圾桶里的国旗摇头叹息,小心翼翼地捡出来整理好带走。

尽管广场部分区域拥挤得像沙丁鱼罐头,由此不免引发参与者之间因推搡而产生的抱怨,但现场秩序仍然堪称良好(媒体报道发生一例示威者与记者之间的肢体冲突),经常能听到素不相识的示威者之间相互调侃或打气。而上下呼应的气氛,和一场竞选集会别无二致,菲永演讲中慷慨激昂时,人群会爆发掌声;而提到政敌时,则会发出嘘声。除此之外,现场民众其实基本只会喊两句口号,一句是“Fillon President!”(菲永当总统!),另一句则是政治-体育通用的万金油式口号“On va gagner!”(我们一定赢!)。

3月5日这天究竟有多少人来到托卡狄罗广场声援菲永?似乎这也成为一个“后真相”问题。菲永阵营坚称当天有20万人出席,但媒体认为,考虑到广场面积,人群规模大约在3万到5万人之间,如果真有20万人到场,那意味着广场上每平方米要站9个人,而这显然是不可能的。但无论如何,现场的确营造出万众齐心、水泄不通的宏大声势,菲永阵营的“造势”目的基本达成。

归结起来,这一天菲永所鼓动的,是一场法国本土中产阶级的情绪宣泄,它和极右翼选民群体有很大的同构性,只是立场上没有那样极端,但其间界限并不容易把握。菲永所赖以坚持的,就是认定自己可以凝聚这部分人的认同,成为阻止他们流向国民阵线的一道防波堤。因此,一种现实主义的政治观点是,已经右倾的共和党选民对温和派人选朱佩(Alain Juppé)的排斥感甚至比勒庞更重,如果居于二者之间的菲永崩盘,那么国民阵线恐怕会从相当比例的抗议性投票中渔利;既然如此,即便菲永道义上有错,临阵换将也不是明智选择。

站在托卡狄罗广场上目睹这场被学者批评为标志着“民粹主义转向”的示威并未能打消笔者的疑惑。目光所及的很多人,其实就和日常遇到的左邻右舍一样,穿着得体,待人有礼,他们或许是小经理、工程师、面包店老板、退休老夫妇。在丑闻爆发至今的整个事件中,菲永的掩饰、操弄、出尔反尔相当明显,然而如果简单地把广场上的数万人定义为“民粹”,或者像希拉里一样称之为“可悲之人”(deplorable),似乎又是个过于简略、空疏的方式。正如美国的“红脖子”可能是热情友善的邻居一样,这些法国中产阶级在日常生活中会同外国人彬彬有礼地问好,甚至有兴趣同你谈论中国的佛教和道教,但在政治场域中,却不得不把自己的认同归结到屈指可数的政治派别之上,尤其是一个具有明显瑕疵的人物身上,这是政治自身的逻辑使然,某种程度上说,也是“代表性危机”使然。

“反革命”与“民族主义”:托卡狄罗的历史意蕴

自2015年以来,法国的反恐抗议和社会风潮往往青睐城区东部的共和广场 ,其中原因固然很多,例如空间足够开阔,中心雕塑有强烈的戏剧效果,所赖以命名的“共和”价值足以涵盖多重诉求等等。但此外还有一个基础性的条件,便是巴黎的阶层分隔。

长久以来,人们习惯以塞纳河为界,用“左岸”和“右岸”来勾勒想象中的巴黎,仿佛左岸(即南岸)是知识分子和艺术家的糜集地,而右岸(即北岸)则是国家权力和资产阶级的大本营。但从社会分层和选举投票角度来说,巴黎真正的空间区隔不是纵轴上的南北之争,而是横轴上的东西对立。至少从大革命以来直到今天,巴黎一直呈现出“西富东贱”的格局:富人愿意住在城区西部,而穷人则聚集在城区东部。而至于选票流向,也基本遵照这一规律,即城西各区传统上支持立场偏保守的“人民运动联盟”即其后的共和党;而城东各区则支持更加倾向底层的社会党。这样一来,对于左翼力量来说,位于城区东部的共和广场自然也就有了近水楼台之便,具有强烈左翼激进色彩的“黑夜站立”运动,正是以共和广场为大本营。

在这种背景下,理解这场“托卡狄罗示威”,也就有了更为深远的历史脉络。

举行示威的托卡狄罗广场,全名其实叫做“托卡狄罗和11月11日广场”,由两件表面上看并不相关的历史事件命名:前者是纪念1823年的托卡狄罗要塞之战,彼时拿破仑兵败,波旁王朝复辟,而西班牙又爆发革命,国王费迪南德七世被囚,法国派遣远征军夺取战略要地托卡狄罗要塞,镇压了革命,帮助费迪南德七世恢复王位。后者是为了纪念第一次世界大战结束。这一天是法国法定假日,其意义更超过二战结束日。在托卡狄罗广场中央,矗立着福煦元帅(Ferdinand Foch)的戎装骑马雕像。作为一战后期协约国联军总司令,福煦于1918年对德国发动攻势,并于同年11月11日代表协约国在贡比涅森林签订停战协议,成为法国的民族英雄。

而在这两件跨越近百年的事件之间,或许仍然能够找到二者的共同点——如果套用特朗普的口号,那就是“让法国再次伟大”。波旁王朝复辟大概是法国近现代历史上最为黯淡无光的时期之一(仅次于普法战争和二战贝当政府时期),法国同反法同盟签订城下之盟,但不出数年,就有能力再度扮演地区警察角色,派遣远征军赴西班牙获得胜利;而“11月11日”背后的一战英雄福煦元帅,也成为法国凭借自身努力、在艰苦卓绝的战争中站稳脚跟、进而奠定胜局的精神象征。

此次“托卡狄罗示威”中,菲永演讲的关键词之一,便是“自豪”(fierté),他声称自豪感是“法国的珍宝和动力”,是法国公民最美好的名片。虽然“自豪”话语从来不是法国右派的专利,但从价值观保守严肃(虽然空饷丑闻让人怀疑这一点)的菲永嘴里说出来,这种福煦式的民族骄傲情感毋庸置疑。

菲永当初为何选择托卡狄罗广场号召民众,外人很难揣测具体动机,但显然并非随意之举。他没有选择近年来位于城区东部、更靠近平民区、空间更加广阔、政治集会也更加频繁的共和广场,而是选择了位于城区西部、背靠中产阶级聚集的16区、空间更加逼仄、同时更具历史氛围的托卡狄罗广场。从现实考虑来说,相对狭小的广场,更容易被人群填满(这次示威究竟能来多少人一直是菲永阵营此前最担心的问题);而从历史意蕴来说,托卡狄罗包含的双重含义——反(左翼)革命的保守立场和民族主义的精神力量——都是菲永一派的核心诉求。当他面对福煦雕像发言,强调要重新体认到法国是个独一无二的国家(un pays unique)、批评“内容空洞的全球化”时,更加凸显出这场示威同空间的气质吻合之处。

另外,和菲永关于退选条件的出尔反尔相照应,此次在“托卡狄罗示威”问题上一个微小的“出尔反尔”同样颇令人玩味。在鼓动视频中,菲永号召支持者在托卡狄罗广场上聚集;而在当天的推文中,他又表示“我在人权广场上等着你们”。事实上,这是两个咫尺之遥的空间,经常被合称为“托卡狄罗”,但两者凝聚着相当不同的历史意蕴。

和托卡狄罗广场相比,毗邻的人权广场更堪称“示威胜地”,1948年12月10日,《世界人权宣言》在毗邻的夏约宫发布,该广场因此得名。由于是绝佳的埃菲尔铁塔观景平台,吸引各国游客前来,因此人权广场也就尤其适合国际性的发声场合,以及左翼更加擅长的人权议题。然而,当天菲永的发言讲坛,恰恰扼在两个广场之间,同福煦像遥相对望,而并不真正位于人权广场上。联想到此前菲永声称自己遭遇“政治谋杀”,这本应是他声张自己人权的绝佳机会。然而,据事后媒体照片显示,托卡狄罗广场万头攒动,讲坛背后的人权广场却几乎空无一人。这种反差,大约也构成了这场示威的另类脚注。

应当承认,无论从当天示威的规模,还是从事后对手的反应来看(朱佩次日即发表声明重申不会参选),菲永这次棋行险招,获得了相当大的成功。正如福煦在一战中曾经因为“不惜代价的进攻”策略造成惨重伤亡而备受质疑,但他毕竟坚持到了最后,而且在霞飞元帅被褫夺指挥权之后成为法军最高统帅。不过,虽然菲永一时人气高涨,但随后的司法调查和媒体监督,对他而言仍然意味着巨大的风险,尤其是3月15日和28日他和夫人先后接受司法传唤,可能造成民意的震荡。是否能挺进选举第二轮,其实仍在未定之数。福煦的戎马生涯,可以用他的同时代人克里蒙梭的遗著书名一语概括,同时或许也在冥冥中预示着这位候选人的未知前景——“一场胜利的伟大与悲怆”( Grandeurs et misères d'une victoire)。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司