- +1

学术丨奥克斯林:帕拉第奥何以名闻天下?

原创 沃纳·奥克斯林 建筑史学刊

本文以“帕拉第奥为什么变得如此有名”为关注点,通过他的著作和建筑作品探讨安德烈亚·帕拉第奥这一完整个体。他与达尼埃莱·巴尔巴罗的紧密联系是其宏伟成就的基础,当时帕拉第奥正在为巴尔巴罗在1556年出版的维特鲁威《建筑十书》新译本绘制插图,而此译本在1567年以拉丁语与意大利语对照的形式又出版了一次。巴尔巴罗夸赞帕拉第奥为非凡的天才,认为他不仅理解了建筑的原则,而且有能力将原则转变为建成作品以及相当精致的图纸。帕拉第奥的著作《建筑四书》首度出版于1570年,书中展现了他自己的设计作品,取得了巨大成功。他从此声名大噪,约翰·沃尔夫冈·冯·歌德等名人对他赞赏不已。歌德在1786年到访维琴察,认为帕拉第奥是一位内秀外毓的伟人。从弗兰切斯科·米利吉亚、安托万- 克里索斯托姆·卡特勒梅尔·德昆西、让- 尼古拉- 路易·迪朗一直到鲁道夫·维特科尔,这些建筑师和历史学家都在风格及地域的局限视角之外研究并称赞过帕拉第奥。值得一提的是,后人对帕拉第奥的兴趣超越了现代性的一般边界。他成为建筑比例与美的永恒范式。“此源于帕拉第奥”这句简明扼要的话与他的盛名永远同在。

帕拉第奥何以名闻天下?

沃纳·奥克斯林 著;江嘉玮 译;赵越 校

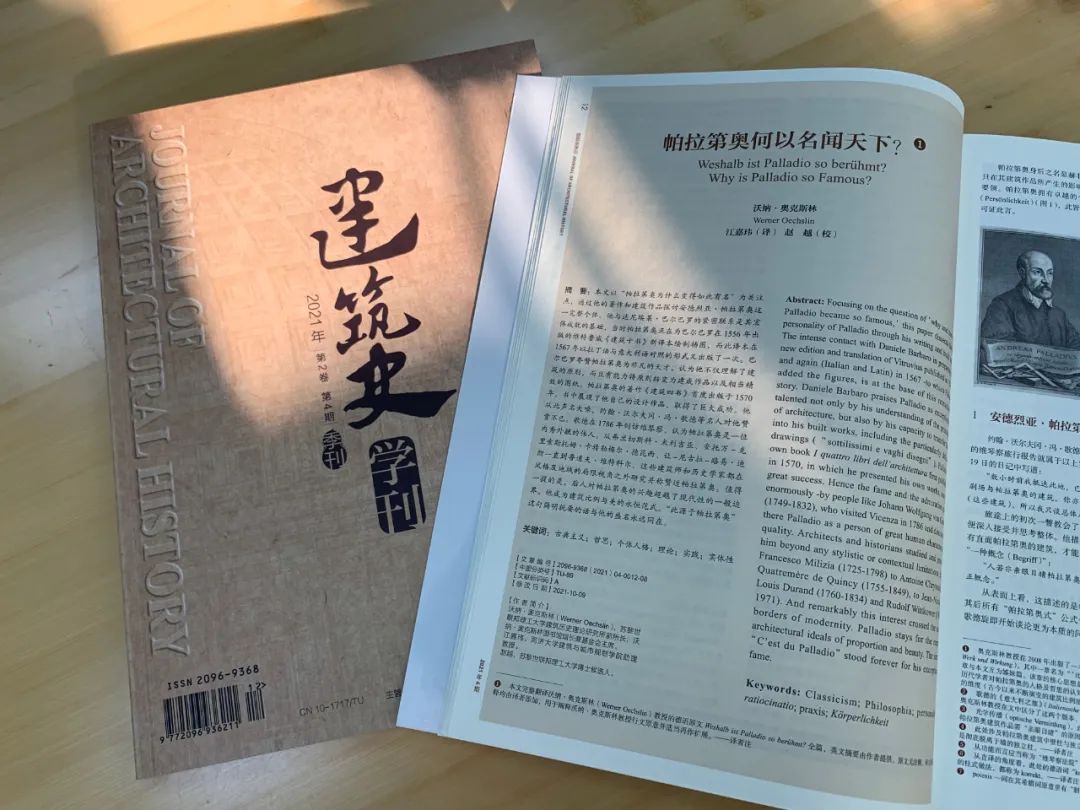

图1 安德烈亚·帕拉第奥

帕拉第奥身后之名显赫非凡,超越一切常规。但倘若只在其建筑作品所产生的影响中去寻找原因,则恐怕不得要领。帕拉第奥拥有卓越的个体性(Person)及人格魅力(Persönlichkeit)(图1),此皆先于其建筑作品。诸多实例可证此言。

1

安德烈亚·帕拉第奥之卓越人格

约翰·沃尔夫冈·冯·歌德(Johann Wolfgang von Goethe)的维琴察旅行报告就属于以上实例。歌德在他1768年9月19日的日记中写道:

“数小时前我抵达此地,已穿越城市并看过了奥林匹克剧场与帕拉第奥的建筑。你亦可从图书馆的铜版画上看到(这些建筑),所以我只谈总体层面的事。”

旅途上的初次一瞥教会了歌德放下书籍及铜版画,以便深入接受并思考整体。他描述了自己的体验,并强调唯有直面帕拉第奥的建筑,才能真正理解它们,即从中获得“一种概念(Begriff)”:

“人若非亲眼目睹帕拉第奥此般作品,断莫能有任何真正概念。”

从表面上看,这描述的是帕拉第奥建筑作品(相对于其后所有“帕拉第奥式”公式化的建筑)的独特之处。但歌德旋即开始谈论更为本质的问题,即帕拉第奥其人:

“帕拉第奥乃内秀外毓之大人(Palladio ist ein recht innerlichund von innen heraus großer Mensch gewesen)。”

有别于掉书袋,歌德将他自己的“直观(Anschauung)”与经验作为理解帕拉第奥的正确路径。他将日记中的记录收入随后的《意大利之旅》并进一步阐释道:

“人若亲眼目睹帕拉第奥此般作品,方可首度认知其巨大价值。帕拉第奥之建筑以其真实大小及实体性充盈眼眸,以其尺度的美妙和谐(不仅在抽象的投影图上,而且在整体透视的前后转换上)来取悦精神。”

由此歌德证实了此前所作的评价:“吾观帕拉第奥如是:其乃内秀外毓之大人。”至此一切明朗。唯有在人的感官(sinne)传递出的真实性(wirklichkeit)里,才能让人对帕拉第奥的建筑及为人有足够的印象并进而获得正确的理解。歌德也以透视理论(perspektivlehre)中所述有关光学传播(Optische Vermittlung)的见解及知识对这种真实性进行了补充。歌德称之为“亲眼目睹(Gegenwärtig Sehen)”;他谈的是实体性(Körperlichkeit),由此涉及的问题近年来愈来愈多地被用于反对“抽象现代性(Abstrakte Moderne)”。但更为重要的是,歌德将他自己的观察与洞见同建筑师帕拉第奥很具体地联系起来了。

歌德在他的日记里已经谈到了如何正确使用柱式(Säulenordnungen)等非常具体的、建筑学所关心的问题,其中他将柱与墙的结合(Verbindung von Säule und Mauer)视为最富挑战性的任务。现在歌德看到了帕拉第奥如何以不同的方式,通过智慧地组合自由与规则(Kombination von Freiheit und Regel)来解决这些问题。他没有忽略基耶里卡蒂宫(Palazzo Chiericati)突出的壁柱(pfeiler)与立柱(Säule)之间的密切联系,也没有忽略帕拉第奥为了“正确(korrekt)”地形成巴西利卡的转角(ecklösung)而对大小柱式之间的距离所做的精细改变。帕拉第奥找到了“源自伟大诗人之力的图景,其于真理与谎言之间创造出第三者(Force des großen Dichters,der aus Wahrheit und Lüge ein Drittes bildet)”。尽管手法娴熟的“古典式”(正确的)解决方案珠玉在前,但虚构力(Kraft der Fiktion)、诗性(poiesis)、创造力依旧证明了它们毫无疑问是巨大想象力及创造才能的标志。歌德对此不吝于任何赞美;他称之为“几近神性(wirklich etwas Göttliches)”。这可是难以逾越的高度!

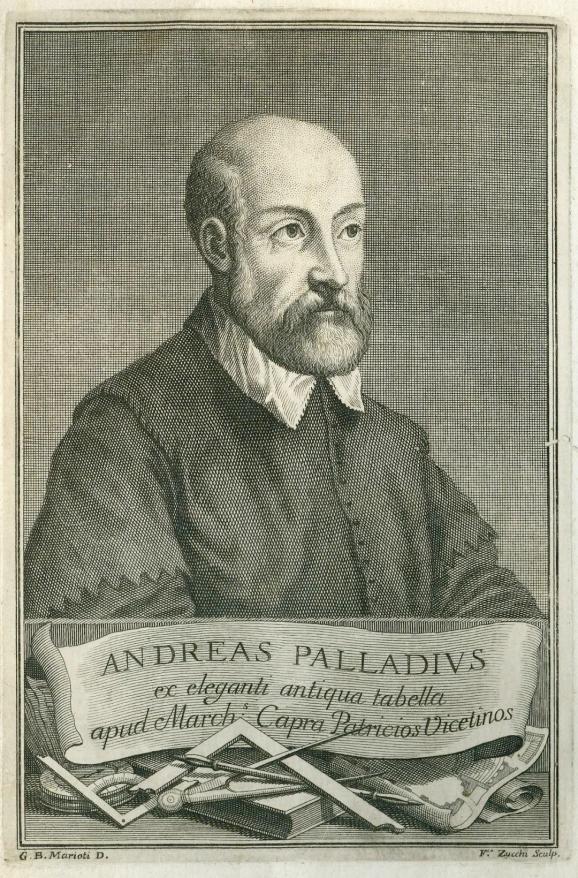

图2 巴尔巴罗翻译并评注的维特鲁威《建筑十书》

歌德赞美帕拉第奥远超其同侪而成为最卓越的艺术家,而他并非唯一这样赞美过帕拉第奥的人。在帕拉第奥的时代,将特殊的成就以简洁的象征归类为更普遍的表达是一种十分流行的诗学手段。彼得罗·列奥内·卡萨拉(Pietro Leone Casella)在他1606 年的《著名艺术家格言警句录》(Elogia Illustrium Artificum Epigrammata) 中就进行了这样的实践。这本书将布鲁乃列斯基(Brunelleschi)归入算术,将维尼奥拉(Vignola)归入透视,将巴尔达萨雷·佩鲁齐(Baldassare Peruzzi)归入几何;对于帕拉第奥,这本书则将他类比为“哲学(Philosophia)”。这种做法最终与当时广为流传的象征文学(Emblematische Literatur)——比如切萨雷·里帕(Cesare Ripa)的著作——中描述和使用的方法相对应,旨在描绘一眼无法辨识的东西。为了与帕拉第奥的天赋相符,在所有艺术能力与学科之外,卡萨拉的描述明确提及了根本的、哲学的深度。后来——特别是在歌德的时代,比如在让·安多万·库赞(Jean Antoine Coussin)出版于1822年的《建筑及其艺术哲思之天才》( Du Génie de l’architecture et de la philosophie de cet art)中——每当需要深入研究事物时,哲学就会被反复提及。在帕拉第奥的时代,正是通过他的良师益友(Mentor)达尼埃莱·巴尔巴罗(Daniele Barbaro),建筑学被置于更宏大的哲学框架里;巴尔巴罗邀请帕拉第奥参与其翻译及评述维特鲁威(Vitruv)的浩瀚工程(图2)。他在一个相当意外的机会里表达了对帕拉第奥的盛赞。在对帕拉第奥为维特鲁威著作绘制的一幅图进行必要修正及补充时,一张纸(在第39和40页之间)被粘入书中(图3,图4),以便为当时尚且缺失的图注留出位置。在做完进一步增补之后页面还有空白,于是巴尔巴罗在此写下了相当个人化的评论。

图3 巴尔巴罗的维特鲁威译著之内增加的一张纸

图4 巴尔巴罗的维特鲁威译著之内增加的一张纸,平面扫描

在赞美帕拉第奥之前,巴尔巴罗让读者明白,事实上他有意避免表达赞美,以免对方沾沾自足。但是对于帕拉第奥他允许了这一例外。巴尔巴罗首先强调了翻译维特鲁威这项事业的艰辛、他自身有限的可能性(“以吾之微力”),因而需要向其他学者学习(“吾欲师从他者”)。巴尔巴罗希望与他人交流以便共同接近真理;然而不知何故,此情形从未在其他人身上发生,唯独例外的就是曾为他的维特鲁威译本提供图纸的帕拉第奥。巴尔巴罗描述帕拉第奥以“远胜常人之力(con incredibile profitto)”领悟了真正的建筑,其记载如下:

帕拉第奥非但理解建筑优美精巧之理据,且知晓如何付诸实践。其绘制精美平、立、剖面线图,如其落成于家乡及他乡之诸多恢宏大建,与古争高,醍醐今人,诧煞来者。

巴尔巴罗以此阐释了他在帕拉第奥身上看到的“真正之建筑(wahre Architektur)”。帕拉第奥不仅理解建筑“精巧之理据(sottili ragioni)”,而且能付诸实践。他有两种实现这一目标的路径。第一,他能绘制最精美的平、立、剖面图;第二,他能建造比肩于古代作品的建筑。不仅为现代建筑增光添彩,还展现了一条光明的未来建筑道路。

几乎没有比这更高的夸赞了。这全归功于帕拉第奥显著而独特的人格,他的建筑作品此刻也以这种方式具体呈现。

不过,在我们解释支撑起帕拉第奥卓越人格的第二根支柱之前,有必要进一步指出其人格脱颖而出的过程——尤其是他的身后之名(不仅在歌德的描述中)。弗兰切斯科·米利吉亚(Francesco Milizia),作为最尖锐的“新古典主义(klassizistisch)”批评家与正统观念的捍卫者,1768年在《最知名建筑师传记》(Vite de’piu celebri Architetti)中专述帕拉第奥的一章里写道:“无论如何!帕拉第奥乃建筑之拉斐尔。”米利吉亚此言将帕拉第奥作比于最优秀的艺术家,实乃极尽夸赞。他将帕拉第奥与拉斐尔这位——至少对于沉浸在“古典(klassisch)”思想中的批评家来说——最著名的艺术家并置。“无论如何!(Nulladimenno!/ Immerhin!)” ——米利吉亚何出此言?因为这位(纯粹的!)理论家另有考虑。相较于模仿古代建筑,帕拉第奥会考虑古代是不是也产生过有缺陷的建筑。而严苛的米利吉亚构想的却是一种只由规则决定的、完美无缺的建筑,它甚至连在古代都没有被真正实现过。相应地,米利吉亚也就远离了帕拉第奥调和“若干普适规则(alcune regole universali)”、着眼于实际情形及需求的非常个人化的方式。米利吉亚支持纯粹学理:一种彻底规范、严格的理论理解(Theorieverständnis)!与之相反,帕拉第奥力求在规则与给定的现实及其内在困难与矛盾中取得平衡,从而找到一条“居中之道(Mittler Weg)”。该做法如同数学一般——在那个年代,数学即调和(medietas)。帕拉第奥与日后莱昂斯·罗森伯格(Léonce Rosenberg)在现代立体主义(Kubismus)与纯粹主义(Purismus)语境中的表述一致。罗森伯格首先引用乔治·布拉克(Georges Braque)的话:“画家布拉克曾写过:‘校正情感之规则乃吾之所爱(J’aime la règle qui corrige l’émotion)’。”然后罗森伯格补充纠正道:“柔化规则之感性乃吾之所爱(J’aime le sentiment qui humanise la règle)。”

通过使用“父亲和母亲(il Padre,& la Madre)”的形象,帕拉第奥的良师益友及推崇者巴尔巴罗强调了理论(theorie)与实践(praxis)、艺术(ars)、实操(l’operare)、经验(isperienza)等多方因素是如何相互作用并且遵照人的标尺与衡量来运作的。帕拉第奥相当擅长人性化地整合各方条件,而非对规则亦步亦趋。巴尔巴罗在对维特鲁威的翻译中是如此定义“实践”的:“造乃思之最坚实延续(Fabrica è continuato,& esercitato pensiero dell’uso)。”或者说,思想在实践执行中,在对事物的具体处理和使用中证明自己。作为补充,他强调了建筑师的作用:“建筑师之存在乃成就理性之物(Essendo l‘ufficio dell’Architetto approvare le cose ragionevoli)。” 这里要求的实践理性(praktische Vernunft) 早在康德的相关论述之前。巴尔巴罗对“理论”的定义,更准确地说是维特鲁威所使用的“ratiocinatio”(即理论)这个概念,其在理性中的份额与人及其才能相协调。巴尔巴罗用他习惯的意大利词“discorso”替换了维特鲁威的拉丁词“ratiocinatio”,该词与德语概念“Diskurs”(即理论话语)一词高度相关,并与其他的人类特性比如“美德(virtù)”关联起来。这涉及了伦理学(Ethik)领域,自亚里士多德时代起行动就被归入伦理学范畴。

巴尔巴罗开篇即言:“理论乃人之特有(il dicorso è proprio dell’huomo)。”理论话语是一种特有的人类事物。结合美德——在此基础上!——建筑师思考以自身能力及给定条件和事物能实现什么、提供什么;反之,他又能够和应该得到什么。因此,理论话语也就指向了一种调和活动——在有限的物质条件里满足(建筑)任务(Architektonische Aufgabe)。理论不是对规则或者规范性法则的满足,它必须首先在工作中、在实践过程中呈现。此即为何尤其需要建筑师,更准确地说,需要建筑师的人格、才能、经验。

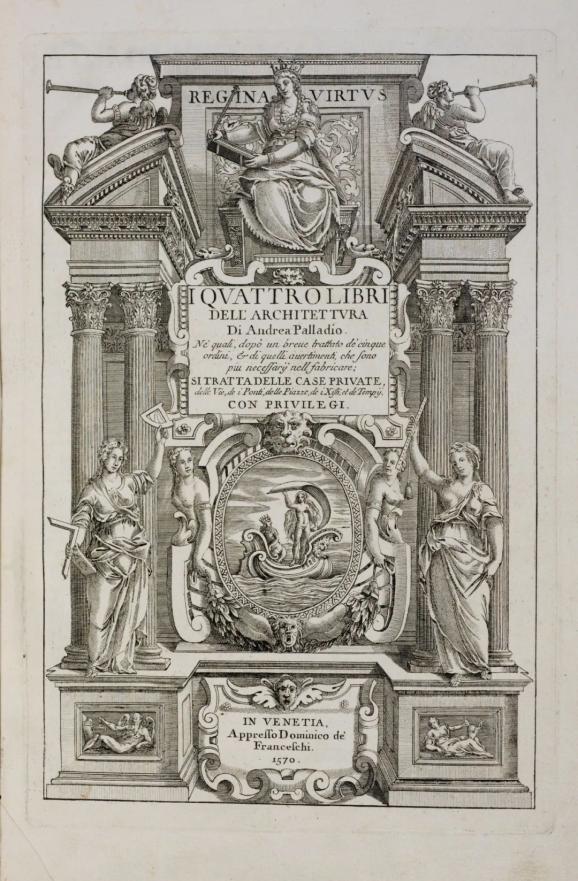

图5 帕拉第奥在1570年出版的

《建筑四书》首版的18世纪翻刻版

以上都是阐述为何帕拉第奥的建筑无可置疑地属于帕拉第奥的理由,他的建筑与他的人格绑定在一起。他的建筑反映了判断和行动的智慧,总体来说即经验的智慧。对另一位古典建筑理论的代言人安托万- 克里索斯托姆·卡特勒梅尔· 德昆西(Antoine-Chrysostôme Quatremère de Quincy)而言,在长篇论述帕拉第奥的学习及职业生涯及其特殊品质之后,他给出了一句无论在这篇文章还是别处都熠熠生辉的结论——“此源于帕拉第奥!(C’est du Palladio!)”。这句铿锵有力的话解释了一切!或者更好的表述是,唯有这样才能概括帕拉第奥建筑中所体现出的全部优点。德昆西从帕拉第奥的学习生涯讲起,间接提到了帕拉第奥在《建筑四书》(I Quattro Libri dell’ architettura)(图5) 前言(Proemio) 中的表述。根据该表述, 帕拉第奥提出了文本(Schrift)与文物验证(Überprüfung der Monumente)之双重基础。德昆西在此看到帕拉第奥采取了有别于常的古建筑研究方法。帕拉第奥不会简单地复制古代建筑。对他而言,真正的“模仿(imitatio)”不仅精确地重复尺寸,而且试图把握比例的“感性与理性(le sentiment et la raison)”。关键在于知性(das Verstehen)。

当然,正如帕拉第奥自己特别强调的,他通过“无微不至的谨慎与细节关怀(minutissimamente con somma diligenza)” 测量并绘制了古代遗迹, 希望以此图纸传达他的认知与分析——“通过绘图来理解(comprendere ed in disegni ridurlo)”。这导向了更深入理解,然后体现在不断发生新变化的建筑中。德昆西强调,这一过程的结果并非处处相同——或曰并非处处“合乎道统(das Richtige)”——而仿佛由各种元素形成“所有可能的组合(toutes les combinaisons)”。我们需要在“其建筑的千变万化(sous le rapport des variétés de leur architecture)” 中把握帕拉第奥的作品。帕拉第奥从未自我重复:“吾辈可谓,此乃帕拉第奥创造力之蔚为大观(Disons-enfin,telle fut l’abondance des inventions de Palladio)。”但他却明确无误地拥有他的建筑,如今人们或许会用这样的词来描述——这是帕拉第奥的手法(Manier),帕拉第奥的风格(Stil),“帕拉第奥式(palladianisch)”的建筑,未曾相同,却总是相似(toujours semblable à lui-même)。德昆西别无他法,唯有以当时耳熟能详的一句俗语“此源于帕拉第奥”来概括。这反过来也可被理解为符合时代精神的“一名现代建筑师之杰作(l’ouvrage d’un architecte moderne)”。帕拉第奥的建筑在现代时期总能被人高度接纳绝非巧合——这一点有别于大量被历史化的建筑形式。在其所有的简洁性(Einfachheit)及古典简化(klassische Reduktion)中总是带有帕拉第奥的个人烙印;人们轻易就能辨识出帕拉第奥的作品——“此源于帕拉第奥”。

2

帕拉第奥作品的(有利)语境及其卓

越之处

帕拉第奥的才华及成熟人格中的卓越品质令其显现出“哲思”甚至是“神性”的特征,这些品质流淌进他的作品,并在其建成的建筑中展露出来。在此层面,还有其他卓越之处与帕拉第奥的作品幸运地结合到一起。帕拉第奥自身就给出了当中最重要的原因。

这需要置入历史看待。如其在1570年《建筑四书》前言里所述,帕拉第奥很清楚自己属于第二代建筑师;这些建筑师长时间师从古代建筑(指古希腊与古罗马)并由此形成了自己的建筑理念。帕拉第奥立于“巨人”前辈的肩上,他至少提到了像雅各布·桑索维诺(Jacopo Sansovino)这样活跃于威尼托(Veneto)地区的前辈的名字。

一切都与此相关:古建筑研究,为建筑任务拟定有效解决方案,以适应各种新需求。帕拉第奥的使命正是在此前所有努力之上发展对城市府邸(Palast)、别墅(Villa)、现代教堂建筑(Kirchenbau)等建筑类型的有效表述。帕拉第奥意识到了他作品里的这种特殊性,并对此作出了回应。由于他想在《建筑四书》里纳入并推荐的许多做法在古代遗迹中遍寻不得,于是他明确利用了自己的经验和阐释,尤其就住宅建筑(Hausbau)而言。

涉及住宅(Wohnhaus)时,古代遗迹里甚少能找到可用的、保存完好的先例。帕拉第奥为此使用了一种惊人且大胆的解释来自圆其说。有一类主题令“此源于帕拉第奥”随处可辨,即置于府邸及别墅之上的三角山花(Dreieckgiebel)。帕拉第奥将这种山花形式概括为一种立面母题,并首先笼统地解释道:“古人亦于建筑中普遍用之……”随后限定道:“……可见于古代神庙及其他公共建筑。”然后他参照自己在《建筑四书》前言里的相关评述补充道:“其发明及缘由甚有可能源自私有建筑(即住宅)。”

换言之,倘若从发展史来看住宅建筑早于公共建筑,那么这种母题很有可能来自更早的住宅。于是,帕拉第奥得出结论,这种三角山花的母题可重新用于府邸与住宅之上。正如他对规则的思考一样,帕拉第奥在此保持开放与灵活,同时避免破坏他所谓的“若干普适规则”。他以此创造了一种全新的、划时代的母题与一种引人注目的建筑符号(Architektonische Zeichen)。

帕拉第奥在《建筑四书》内关于城市住宅(case della città)、城市府邸一章开篇将这一切归功于那些理解他的论点的“绅士主顾们(gentil’huomini)”。这些人追随他抛弃了陈旧的建筑惯例,即“古老的建造习俗(invecchiata usanza di fabricare)”。帕拉第奥将他们描述为“高贵、气质慷慨且判断力卓越”。这是帕拉第奥追随的(贵族)精英道路,他不会让这些绅士主顾们丧失对自己的好感,只因他的许多建筑作品当时尚未完成。帕拉第奥认为,尽管如此,人们仍可从中总结出“完成品该当何样”。帕拉第奥的主顾甘愿冒风险尝试一些特别事物!他们所获得的回报是见证了这一转变——帕拉第奥本人将此定义为以他发明的“全新惯例(usanza nova)”取代了“古老习俗”。

确实如此!帕拉第奥最大的发明及其建筑作品的特征(即“全新惯例”)与德昆西说的“此源于帕拉第奥”等量齐观。这种成就绝对是与众不同且卓越的,它的内核是一种完美结合的建筑,一方面明显处于古代/古典传统(Antikklassische Tradition)中,另一方面又无疑是全新的、“现代的”。

相较于同时代的大部分其他建筑师,这一点令帕拉第奥能够毫发无损地跨过现代性的门槛(Schwelle zur Moderne)。这种转向伴随着他的“绅士主顾们”的信任,推动他走上这条与众不同的征途——“诸君皆信吾之理性(C’habbiano creduto alle mie ragioni)”。就此而言,帕拉第奥在《建筑四书》前言里描述的以住宅建筑为始的建筑发展脉络具有宣言一般的特征。此为帕拉第奥建筑中无可比拟的现代性征兆(Zeichen der Modernität):

……我想最适宜从特定住宅开始,我相信这些原理也将适用于公共建筑。首先,人类最可能是独自栖居;自从开始互帮互助之后,人类感受到了群居带来的快乐和幸福,于是众多的住宅也就构成了村落,众多的村落也就构成了城市。在那些地方,出现了公共建筑。

于是, 在私宅上使用“神庙山花(Tempelgiebel)”的依据在整体上被证明是一段建筑史的缩影,描述的是从人类原始栖居到城市集体生活的发展。这对应了亚里士多德经济学中有关住宅与城市、家庭与社会内在同属关系的描述,而关于这些议题的思考在那个年代主要是在“家庭之管治(Governo della Famiglia)” 方面得以推动, 如尼古拉·维托·迪戈扎(Nicolò Vito di Gozze)在1589 年所书——“如需高效便捷管治城市,则须首先知晓如何管治家庭”。据此书的作者所言,这本书是在别墅里写成的。通过以古典山花为冠的立面,帕拉第奥的“全新惯例”形象勾勒了“从人出发(vom Menschen her)”的人文主义视角,即现代意义的“首善之人(huomo da bene)”。住宅建筑,即府邸与别墅,也因此间接成为能与神庙那样的公共建筑相提并论的议题。住宅变得成熟了,高贵了,从此终于成为建筑师最为重要的任务之一。

3

帕拉第奥:现代视角

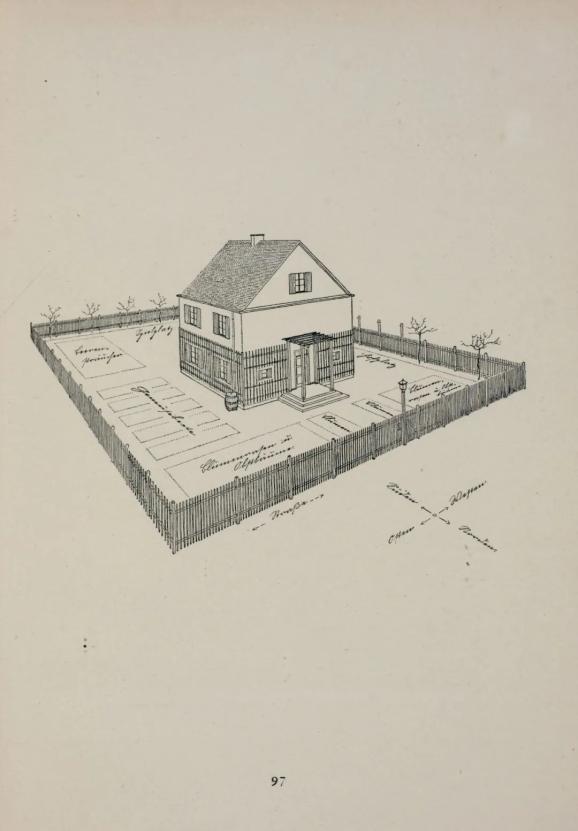

图6 泰森诺在1916年做的乡村住宅设计

图7 泰森诺出版的《住宅建筑及相关》一书的内页配图

因此,与同时代的几乎所有其他建筑师相比,帕拉第奥更多地将住宅建筑放在了核心位置。这将他与20世纪早期现代建筑所关心的议题联系了起来。从这个角度看,帕拉第奥与后来的海因里希·泰森诺(Heinrich Tessenow)(图6,图7)、弗里德里希·奥斯登多夫(Friedrich Ostendorf)一样都遵循了简洁性的理念。他的建筑与“现代性”的契合没有受到20 世纪20 年代为了追求纯粹方盒子式的、抽象的形式而去除装饰的影响。

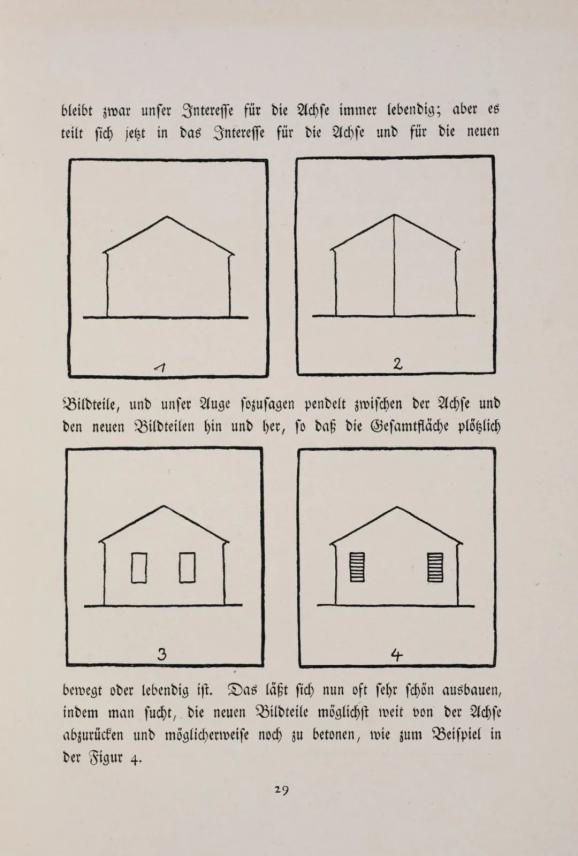

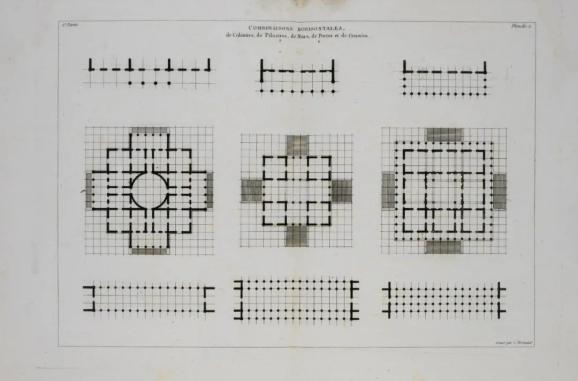

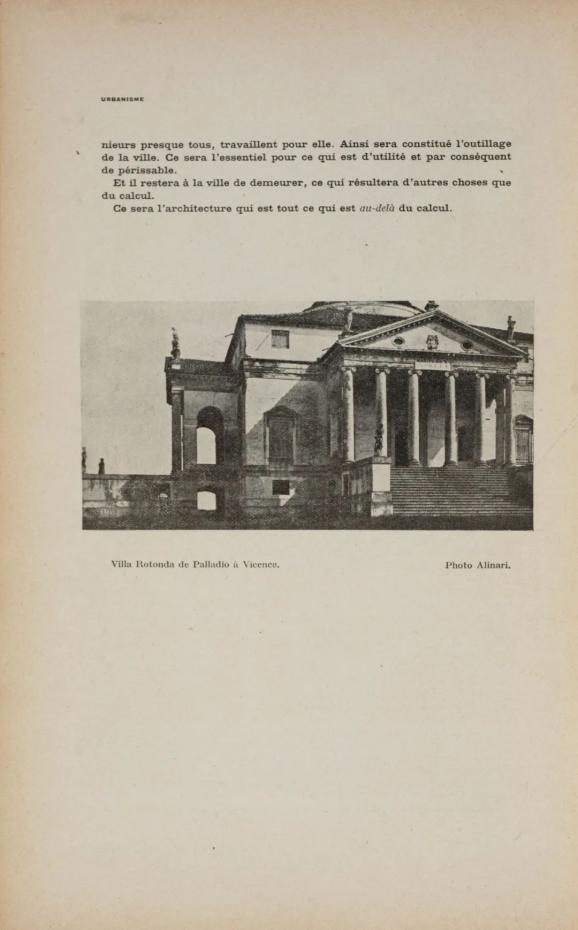

德昆西明确地将“此源于帕拉第奥”与对“现代”的设想联系起来,并认为1800 年前后那些看似裸露的、无装饰的、实体化的、以立体几何的方式构思出来的建筑相当契合帕拉第奥的那些通常只带一个柱式门廊的建筑体量。让- 尼古拉- 路易· 迪朗(Jean-Nicolas-Louis Durand)在其大获成功的出版物里所采用的现代线条表现方式,其实已经在1570 年《建筑四书》的木刻版画里实践过了。相应地,这样的表现方式不仅适用于迪朗的《巴黎理工学院建筑学简明教程》(Précis Des Leçons D’architecture Données à L’Ecole Polytechnique)这本书——其中圆厅别墅(Villa Rotonda)也以简化的、图形化的方式作为范例呈现(图8)——而且尤其适用于广泛传播的《诸类体裁之建筑汇编及比对》(Recueil et Parallèle Des Édifices de Tout Genre)。后者的目标是归纳概括整部建筑,其计划是统一(线条)表现方式及尺寸。所以,在迪朗式的图集里发现整幅帕拉第奥的图版并不令人惊奇。

图8 迪朗《巴黎理工学院建筑学简明教程》

中收录的圆厅别墅平面

这再次证明《建筑四书》对帕拉第奥在全球范围内的成功起到了关键作用。这本书涵盖了两种需求,它既是一整套理论规则(作为柱式理论的早期“经典”之一),又是一本实践手册,其中同时呈现了古代建筑及帕拉第奥自己的现代建筑的范本。

数百年之后,奥斯登多夫在他1914年的《建筑六书》(Sechs Bücher vom Bauen)里通过去除圆厅别墅的穹顶并用壁柱系统替换立柱(Vollsäulen)的方式,创造了一种现代住宅的新范型(Paradigma)。奥斯登多夫的格言是:“设计即找寻外观之最简形式。”帕拉第奥的建筑同样适配于泰森诺在1916年的《住宅建筑及其相关》(Hausbau und Dergleichen)里扩展出的想法。帕拉第奥的山墙正面,即他的一个重要母题,在《建筑四书》里被设想为“尊贵立面之序曲(Frontespicio della Facciata Dinanti)”。该母题同样能在奥斯登多夫与泰森诺的作品中找到。

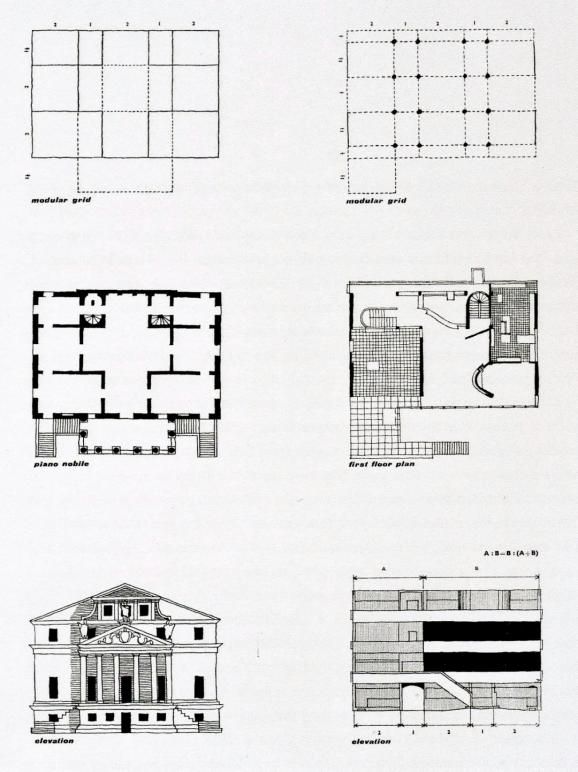

图9 维特科尔对帕拉第奥别墅的形式分析总汇

图10 柯林·罗《理想别墅》一文对比

弗斯卡利别墅与加歇别墅的数比关系

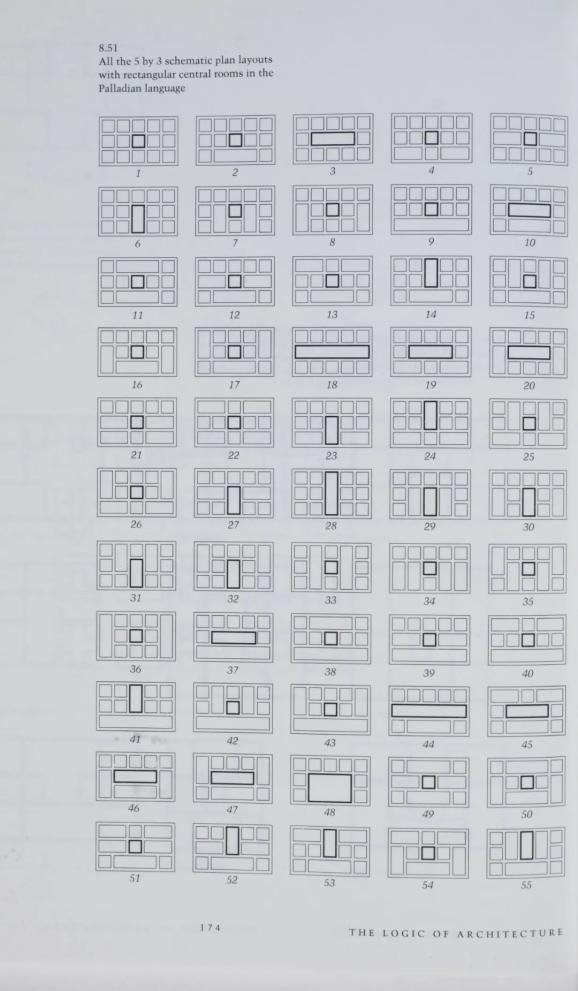

人们很早就发现了帕拉第奥对比例的处理特别成功。夏尔- 艾蒂安·布里瑟(Charles-Etienne Briseux)在他1752年的《论艺术的本质之美》(Traité du Beau Essentiel Dans Les Arts)里就对帕拉第奥的建筑青眼有加,因为他的建筑具有“一目了然(d’un coup d’oeil)”的优美比例。布里瑟以一句格言“经验之证(Preuve Par L’expérience)”来高度评价帕拉第奥的立面。这距离“网格设计规则(Grid Construction Rules)”仅一步之遥,迪朗的著作已体现了这一规则。而到了1990年,麻省理工学院的威廉·米切尔(William J. Mitchell)首次实现了计算机调控,这一工作获益于操作简单的几何规则性(Geometrische Regularität)。在此之前,曾有一场讨论以一种很特别的方式证明了帕拉第奥的建筑与现代模度设计方法(Modulare Methoden des Entwurfs)的“适配性”。

图11 现代建筑研究中对圆厅别墅平面生成的图解

图12 柯布西耶书中使用的圆厅别墅照片

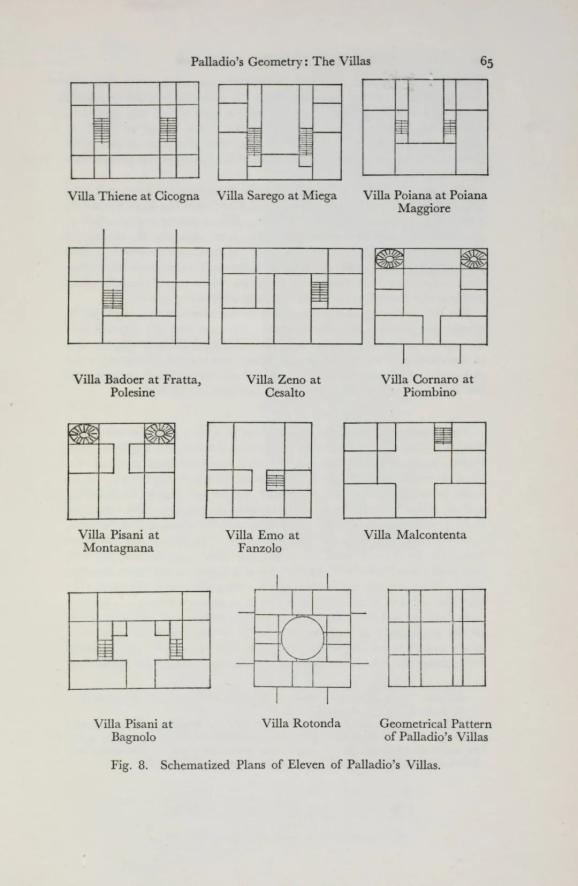

鲁道夫·维特科尔(Rudolf Wittkower)在伦敦瓦尔堡学院(Warburg Institute)所撰写的《人文主义时代的建筑原理》(Architectural Principles in the Age of Humanism,1949)给同时代的建筑师们留下了深刻印象,20世纪没有第二本书产生了如此巨大的影响。帕拉第奥的建筑在这本书里扮演了至关重要的角色。维特科尔将帕拉第奥最著名的别墅简化成平面图式,以并列(synoptisch)方式呈现,并为这个系列补充了一幅更为抽象的示意图“帕拉第奥别墅的几何模式(Geometrical Pattern of Palladio’s Villas)”(图9)。这种做法早在20世纪60年代类型学讨论(Typologie-Diskussion)兴起之前就满足了建筑师们对一套普遍适用的规则与方法(Universale Regel und Methode)的渴望。紧接着的是柯林·罗(Colin Rowe)此前在1947 年发表的《理想别墅的数学》(The Mathematics of the Ideal Villa)这篇文章,其中柯林·罗对比了勒·柯布西耶(Le Corbusier)的位于巴黎郊外加歇(Garches)的斯坦纳别墅(Villa Stein)与帕拉第奥的位于马孔堂特(Malcontenta)的弗斯卡利别墅(Villa Foscari)(图10),这是建立在维特科尔提供的抽象基础之上的。自此以后,帕拉第奥的现代性也就为众人所知了。它同时也适用于现代的、“通则式(Nomothetische)”的建筑生成(Generierung von Architektur)概念(图11)。“此源于帕拉第奥”这句话,既见证了帕拉第奥建筑的普遍有效性(Universale Gültigkeit),又依旧与他的人格联系在一起,再度证明了它无穷的价值(图12)。

作者简介

沃纳·奥克斯林(Werner Oechslin),苏黎世联邦理工大学建筑历史理论研究所前所长;沃纳·奥克斯林图书馆馆长兼基金会主席。

江嘉玮,同济大学建筑与城市规划学院助理教授。

赵越,苏黎世联邦理工大学博士候选人。

公众号图文有删节,完整阅读请参见《建筑史学刊》2021年第4期。版权所有,转载请注明出处。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

奥克斯林. 帕拉第奥何以名闻天下[J].江嘉玮,译. 赵越,校//建筑史学刊,2021,2(4):12-19.

原标题:《学术丨奥克斯林:帕拉第奥何以名闻天下?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司