- +1

安德烈亚斯·古斯基和“无聊的铁笼”

© Andreas Gursky

安德烈亚斯·古斯基和“无聊的铁笼”

文 | 朱利安·斯托拉布拉斯

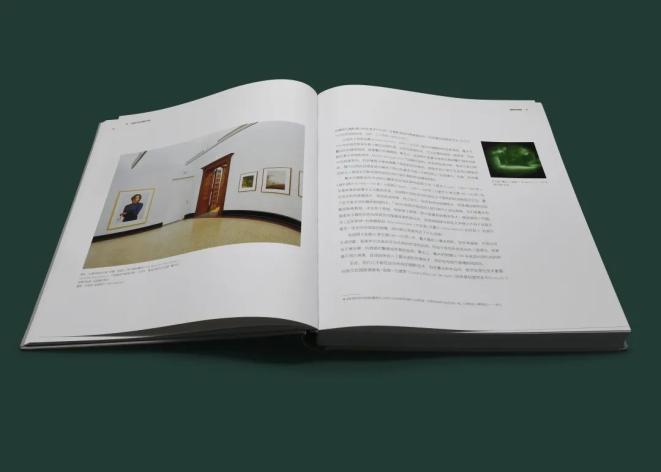

译 | 吴雪红

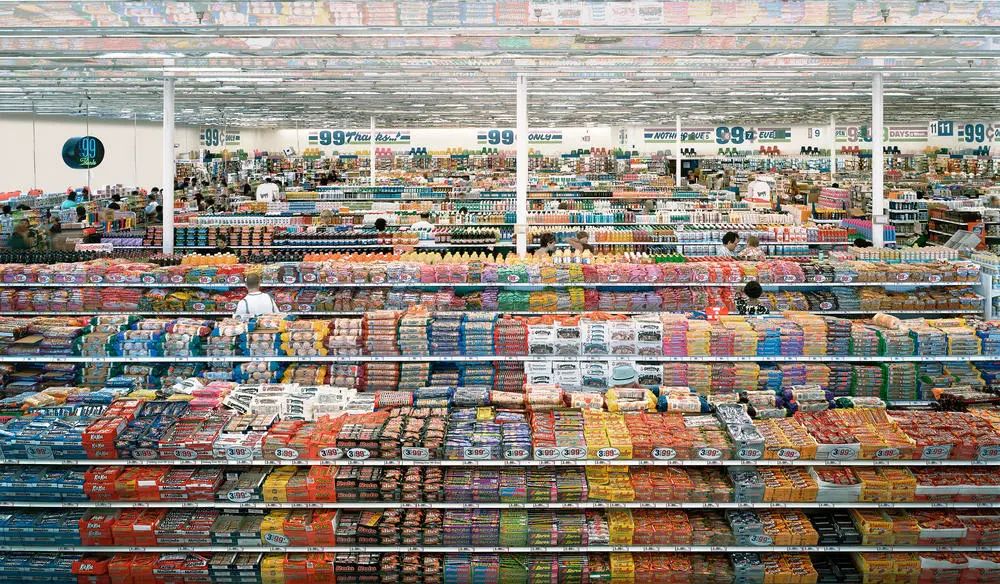

安德烈亚斯·古斯基的照片一览了然。如同他为我们展示了一个人为的景观、一座建筑或是一个工作场所,但只简单地说了句,“在此处”。在鹿特丹(Rotterdam )PTT(1995年)的典型视图中,盒子状空间内大多数立体物体的平面,要严格地与画面保持平行,以确保最大程度地减轻主体与框架之间的混乱,让这张照片在乍看下就像透过窗户看一样自然。这些平面以一种非常悦目的形式排列,一两个人物使得构图更加生动——虽然他们并不是为了吸引人们的注意力——毫无关于这里制造了什么、发生了什么的信息,根本没有任何迹象表明发生了什么。

© Andreas Gursky

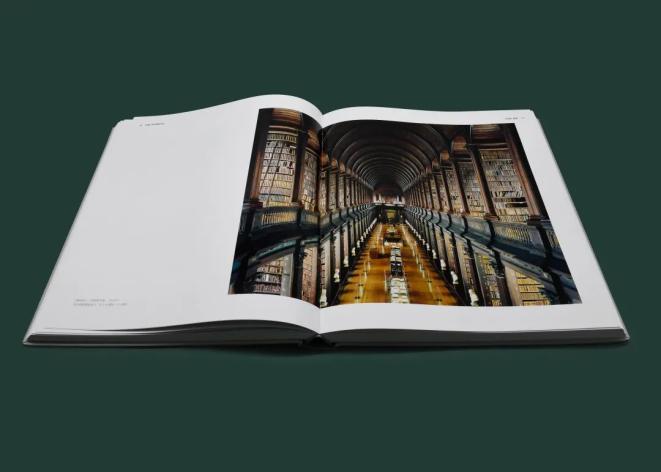

古斯基的大型彩色图像鼓励以两种不同的观看模式:从远处看,站在画廊的中央,当它们的细节部分复制到版面上时,我们还必须盯着作品看;抑或是离得很近,鼻子贴在玻璃上,就像十九世纪第一批用袖珍镜头拍摄照片的观众。

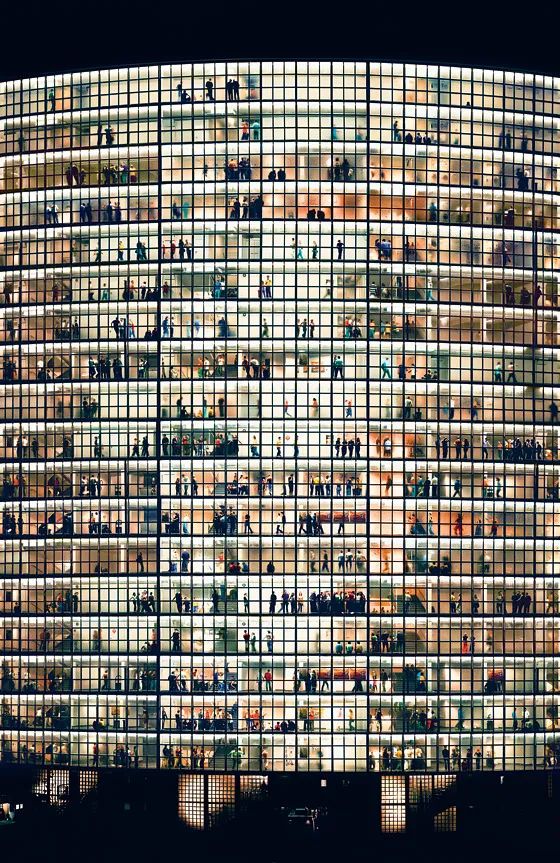

因此,在照片《巴黎,蒙帕纳斯》(Paris,Montparnasse,1993年)中,远远望去,我们看到的是一栋由巨大的拼凑物组成的公寓大楼,从近处看,在各个小矩形中,我们可以识别出窗帘和室内,以及灯光、椅子、盆栽植物和画架还有分布在各处的小人。这幅照片好似给观者呈现了一个不可能完成的任务,那就是阅读每一个细节,就好像它是了解整体意义的一个线索。

© Andreas Gursky

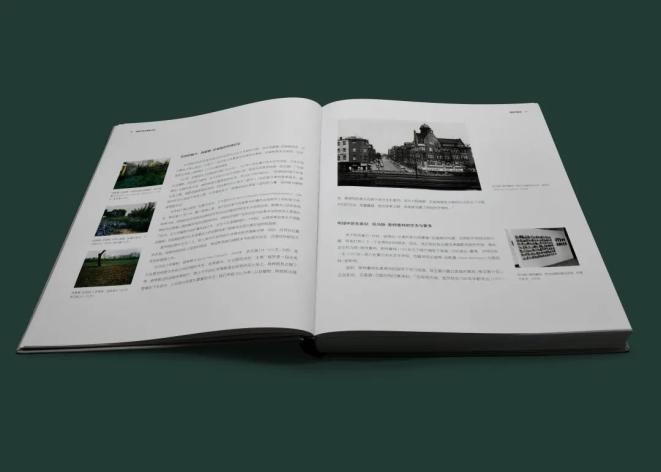

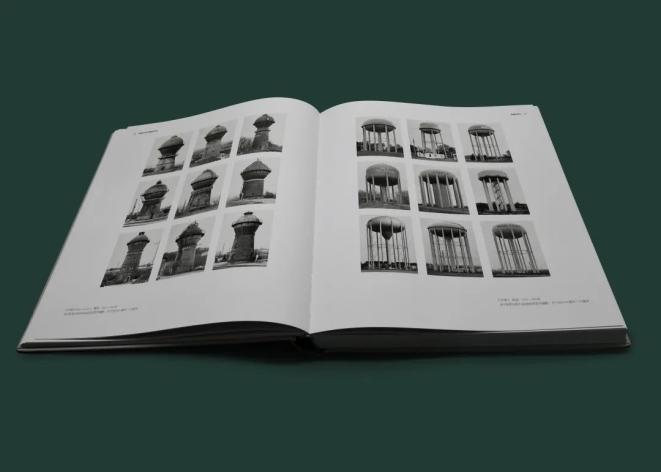

当面对摄影不加区别地记录所带来的尴尬局面时,两种最为艺术家们广泛采取的策略截然相反,但都是形式主义。一者尽最大努力去抹去主题的痕迹,同时仍清晰地保有一些残留的机械或数字;另一者则强调客观性,将媒介的直白与单调的风格相匹配。如果艺术家们创作了许多相似主题的照片,并且以系列形式呈现,这一点可能会被进一步强调。后者当然是贝歇夫妇及其追随者的策略,包括托马斯·斯特鲁特(Thomas Struth)、托马斯·拉夫(Thomas Ruff)、坎迪达·赫弗(Candida Höfer)和古斯基。[1]

贝歇夫妇会创造一个包含许多图片的类型序列,但古斯基追求的是在一个框架内的序列性,在同一建筑中呈现一系列的房间,或是大量类似的上班族,又或是汽车、奶牛或沐浴者。即使无法直接进行比较的类型,在框架的内外也隐含着序列性,照片就像一幅接一幅地被固定在网格,内部框架装置和透明屏幕上。没有什么东西能逃脱如同蝴蝶被钉在收藏家的盒子里一般,被固定在这些框架里的命运。

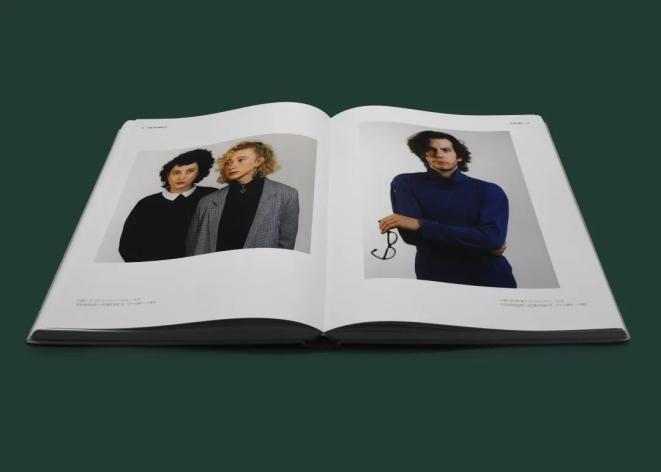

© Andreas Gursky

在这些精心布置的网格中,没有任何事情发生,没有一个元素从它的序列中被提取出来,亦没有任何事件被固定下来。摄影师和观众的目光仍然均匀地分布在整张照片的画面上:光线总是均匀的,颜色柔和,而古斯基经常与他的拍摄对象保持相当大的距离和高度,将他们压缩在一个单一的、统一的场域上。然而,他那庞大的、人口稠密的风景常常涉及绘画、伯鲁盖尔或克劳德(Claude),因此十分吸引人去探索一些叙事或意义,特别是涉及到居住在这些环境中的小人物。古斯基有意回避开任何解读和对人物的兴趣。他谈到工厂的照片时说:“我努力使一切看起来尽可能正常。人物既不能太漂亮,也不能太丑,也不能太老,以免观众被他们分散注意力。”[2]他亦否认了他对人的兴趣是特殊的或社会学的,而是声称他反映了普遍的人类状况。[3]

© Andreas Gursky

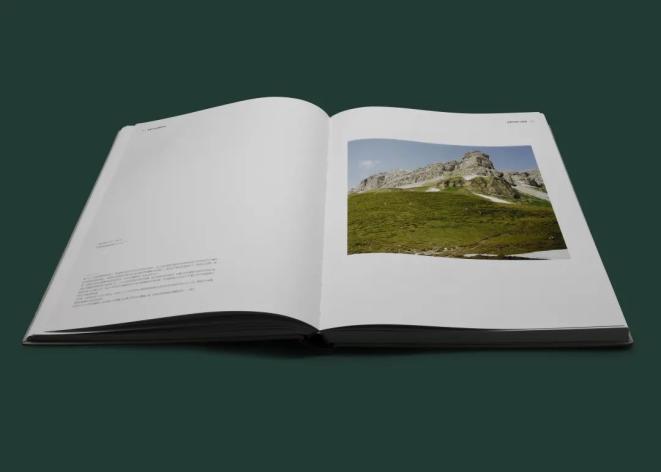

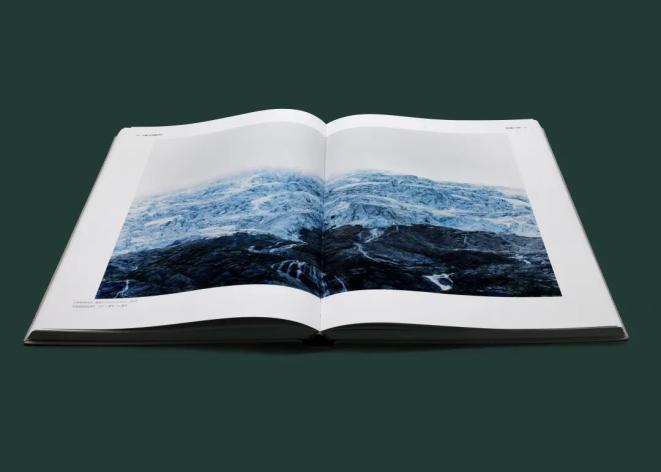

不只是那些毫无个性的人。古斯基把城市景观、戏剧性的风景和工厂作为素材,这些都是高度集中的表现对象。然而在此处,它们看起来都有些乏味,或者被人类的存在和人工制品所破坏。在一本标志着后现代主义开端的书中,罗伯特·文丘里(Robert Venturi)建议将乡土厌倦置于现代主义建筑戏剧之上,尽管他当然确信商业的视觉装置,就像市场的运作一样,将趋向于完美。[4]古斯基的画是关于无聊的;阿尔贝维尔(Albertville,1992年)是一个充满了黑暗的小身影的雪景——一个没有意外发生的伯鲁盖尔。福斯特(Foster)在香港上海银行(1994年)中,抹去了大楼引人注目的结构,取而代之的是一排排灯火通明的办公室,整齐划一,没有任何动作。

© Andreas Gursky

这些画面的停滞似乎更多地反映了主题的人为性,而不是表现方式。古斯基对色彩的处理备受关注。在先前的小型作品中表现似乎最佳,例如莱茵河、杜塞尔多夫(1985年),沐浴者迷失在岸边的灌木丛和石头中,印花上的颜色被抽干,使其看起来像一些业余快照。在最近的作品中,色彩柔和而自然,集中注意环境的色彩,而不是在印刷品上。

© Andreas Gursky

人们绝对会把注意力放在一些日常生活和无聊的事情上,但不会明显清晰地意识到。古斯基淡然的态度是正式的,也是感性的,他的照片似乎毫无意义,或者最多是关于世界上普遍存在的平庸。与贝歇学派的其他成员一致,这种缺乏意义的,拒绝发表意见的态度,可以作为区别于低俗的摄影师、摄影记者等人的标志。许多作家都支持这样的观点;诺伯特·梅斯勒(Norbert Messler)曾写过古斯基的“讽刺现实主义”(ironic realistic),这是将这个项目从所有批评 (除了最全球化的批评) 中解放出来的第一个神奇的词,而刘易斯·比格斯 (Lewis Biggs) 则声称,古斯基对他的主题基本上知之甚少。[5]

© Andreas Gursky

© Andreas Gursky

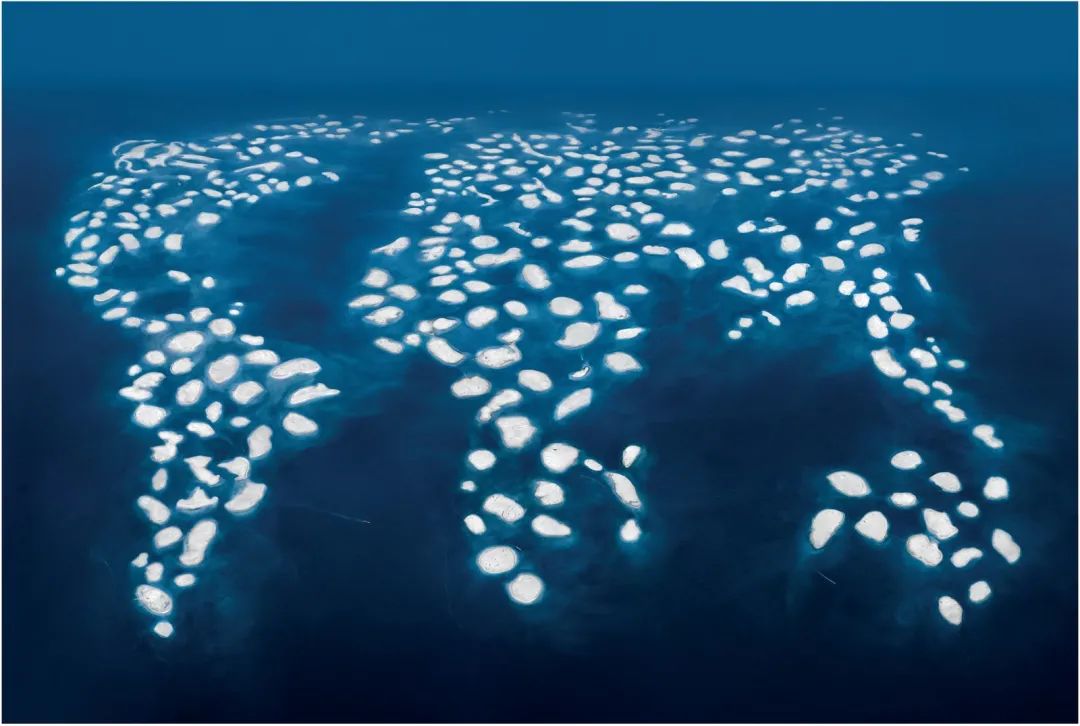

然而,在看过古斯基对大规模生产的环境和大规模生产的感性的一些描述之后,你就会情不自禁地看到他的主题无处不在。古尔斯基曾说,尽管他避免记录,但“对我而言,重要的是不要遗漏任何东西”。[6] 从远处看,我们可以把古斯基的作品视为终极宏大叙事、对历史终结的摄影渲染,作品的尺寸本身就隐喻了后现代失范的身临其境、无处不在的特征;同样,它们极高的分辨率表明,这种说法一路向下:没有围绕它或在它下面。色彩的流失或调节进一步加强了整体效果的平坦性,展示了在商业文化中,随机的应用颜色的多样性,结果是一个中性灰色的环境,就像从足够远的距离观察时,各种各样的事件变成了一个静态而统一的场域。

古斯基对休闲和工作世界的类似处理强烈地暗示了这种无色彩是普遍的,这是对阿多诺(Adorno)关于休闲与工作之间的密切关系和相互依存论点的教科书式插图,在这一论点中,休闲只是明显地与工作区分开,却采用了工作的结构和形式。[7]古斯基作品的缓慢冲击部分是他使用高度商业化的媒介来呈现商业的结果;不是广告中所表现的兴奋、激情和满足,而是规范、统一、无聊和无处不在的理想之美地毁灭。

© Andreas Gursky

© Andreas Gursky

在古斯基的作品之中,人是可怜的生物。从远处看,他们失去了个性,似乎在与土地、地板、天空或天花板进行着微不足道的斗争。古斯基说,这些微小的数字表明他对“人类物种而不是个人”的兴趣。[8]有时摄影机离得更近,但个体却迷失在一团产生一致性的物质中。慢速快门造成的运动模糊在一定程度上是技术上的必要条件,但它具有减弱活动的效果,同时留下静止的锐度(这种效果在《东京证券交易所,1990年》中非常显著),这恰好符合古斯基的目的。人从来不是能动的,而是对某一空间作出反应的工具,这样那样地安排自己,不由自主地产生一种紧急的秩序,这种秩序由于不能用行动和发展准确地表现出来,而只能用构成来模拟。很难想象古斯基的人类主题有一个内在的生命;它们完全是马克斯·韦伯(Max Weber)铁笼束缚的产物。

© Andreas Gursky

然而,人们对古斯基的担忧并不陌生,因为他的主题正是他们的普遍存在。相反,他采用的是人类产品作为一个整体的观点,而不是人类产品的创造者,正如曼努埃尔·德·兰达(Manuel de Landa)从机器本身的角度写下了一部智能战争机器进化史一样,在这部历史中,人的能动性只是更广泛故事中的一个短暂阶段。[9]

© Andreas Gursky

© Andreas Gursky

在平庸的普遍支配下,摄影无法逃避暗示。这是一种被商业谎言玷污的迹象,它的缺陷导致自己永远重演。古斯基以此作为一个特定的主题:“我的风景的构图是以浪漫时期的图像为导向的:只有柯达的色彩把它们带回到现在”。[10]古斯基在早期的作品中提到业余摄影的时候,即便是在日落和地毯这类近乎抽象的照片中,似乎也暗示了业余摄影的偏见和失误,这也明显说明了摄影的普遍失败。大多数摄影师的混乱都在他的照片中呈现,因为他们犯了和古斯基一样的错误;他们的照片中满是人们应该熟悉但在广阔的背景下却看不见的人物,还有在风景如画的地方,源源不断进入画面的电话线或汽车。

尽管有这些自我参照的干扰,这部作品的整体印象是普遍平庸地描述了一个高度合理和有序的构图结构。当观者退后一步,从一个特定的领域移动到另一个领域时,构图就站稳了脚跟,仿佛它能在毫无意义中注入意义,仿佛可以在形式的规范和世俗的无聊中找到一种单调的、机械的美。古斯基自己的技术,控制,夜晚外出,把物质放在整齐的小方格里,反映了他所描述的那些合理化和平庸化的力量。

© Andreas Gursky

古斯基有时使用数字处理,有时只是为了绕过技术限制,比如将两张照片结合起来制作巴黎蒙帕纳斯,但他使用的方式也远远超出了这一范围,例如在《巴黎车展》(Car Show, Paris)(1993)的前景中增加了一对情侣。每一个元素对古斯基的“美丽工厂”来说都是有利的,每一个物体或人仅仅是一个颗粒或像素的集合:在车展的顶部,靠在车架上的是一个单词“信息”。

然而,有一个竞技场可以摆脱平庸;这些图片以高雅艺术的形式呈现出来,这些产品和它们的生产者对古斯基的批评有着与生俱来的免疫力。类型学摄影师不受制于任何类型学。古斯基向我们展示的那些可怜的居民与艺术家形成了鲜明的反差,艺术家将自己描绘成一个梦想家,在世界上游荡,寻找他脑海中已经存在的图像。[11]这样的豁免让艺术家可以逃避责任,在展示作品的同时说,“事情就是这样”,给作品注入了一种空白的美,并且总是保留着讽刺。这其中隐含的感觉,即艺术家和观看并购买这幅作品的上层人士以某种方式站在大众之外。

© Andreas Gursky

然而,如果我们观察足够仔细,古斯基的研究对象确实有所行动。1994年出版的《香港联合交易所的编号工人》(Diptych),严格按照内部序列的形式排列,扰乱了他们打呵欠、睡觉、聊天、看报纸的秩序。在鹿特丹PTT,背景中两名妇女质问地看着摄像机,甚至怀疑。当我们近距离观看作品的时候,可以发现,尽管有4×5的摄像机,但颗粒确实变得可见,这标志着可解决和控制的极限。虽然古斯基呈现了一个整体系统的画面,但它无法说明这个系统是如何形成或维持的。最后,在关注富裕(尤其是在德国和香港)时,它忽略了这种无聊和厌倦所带来的巨大痛苦和压迫。

注释

[1] 参阅Nine Contemporary Photographers, a catalogue from the Newport Harbor Art Museum, Newport Beach, CA, 1991.

[2] 参阅Conversation between Andreas Gursky and Bernhard Bürgi in the catalogue from the Kunsthalle, Zurich, Andreas Gursky, 1992. Trans.

[3] 参阅Isabelle Graw, ‘Ausflug. Ein Interview von Isabelle Graw mit Andreas Gursky’, Artis, no. 42, January 1990, pp. 52ff.

[4] 参阅Robert Venturi, Denise Scott Brown and Steven Izenour, Learning from Las Vegas. The Forgotten Symbolism of Architectural Form,second ed., Cambridge, Mass., 1977.

[5] 参阅Norbert Messler, ‘Andreas Gursky: Johnen and Schöttle’, Artscribe International, September-October 1988, p. 91; Lewis Biggs, ‘Brave New World’, in Tate Gallery, Liverpool, Andreas Gursky: Images, London, 1995, p. 64.

[6] Isabelle Graw的采访

[7] 参阅the essay, ‘Free Time’ in Theodor W. Adorno, The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture, ed. J.M. Bernstein, London,1991, pp. 162-70.

[8] 参阅Rudolf Schmitz, ‘Neither Murder nor Baptism: Andreas Gursky’s Holistic View’, in Hamburg, Deichtorhallen, Andreas Gursky.Photographs, 1984-1993, Munich, 1994, p. 11.

[9] 参阅Manuel de Landa, War in the Age of Intelligent Machines, New York 1991

[10] Isabelle Graw的采访

[11] 不同的作家重复了这一要求,包括Fiona Bradley对《泰特画廊目录》第八页中目录的介绍。

文章

https://americansuburbx.com/2014/11/andreas-gursky-the-iron-cage-of-boredom.html

作者

朱利安·斯托拉布拉斯(Julian Stallabrass),作家、摄影师、策展人,现为英国考陶德艺术学院艺术史系教授。

译者

吴雪红,南京艺术学院摄影专业硕士研究生,其主要关注方向为视觉文化领域内的摄影图像与语言。导师:曹昆萍副教授。

年度重磅画册

正 式 发 售

书名:杜塞尔多夫摄影学派

作者:[德] 斯特凡·格罗内尔

中文版序言:冯建国

译者:王适然 李鑫

出版社:华中科技大学出版社-有书至美

装帧:精装

实物尺寸:260*305mm

页数:320页

定价:398.00元

优惠价:298.5元

继包豪斯运动以来,杜塞尔多夫摄影学派是唯一一个誉满全球的艺术现象。它兴起于20世纪70年代末、80年代初期,并影响至今,业已成为世界公认的标签,如今,它代表着卓越的艺术标准与万花筒式的媒介创作方式。

作者从三个重要的角度审视杜塞尔多夫摄影学派:其一,贝歇夫妇的作品与教学为该学派奠定了坚实的基础;其二,逐一解读贝歇夫妇培养的两代摄影师群体,包括托马斯·斯特鲁特、托马斯·鲁夫、安德烈亚斯·古斯基、坎迪达·霍弗等人;其三是传奇的格里格尔冲印公司,艺术家在此进一步拓展了大画幅摄影的潜能,该公司现今为全球150多位艺术家输出大尺幅照片。

本书由屡获世界印刷大奖“班尼奖”(印刷界的奥斯卡)的勤达(Midas)负责印制。所有的选材、工艺、装帧均保证了完美呈现摄影作品的质感、图书的主题以及品质感。

特大8开,圆脊精装,典藏级工艺,展现“大尺幅”艺术摄影本色。高精度印刷、高细节保真度打造非凡质感。

精装封面,复刻原版“水波纹”特种纸,精装板材选用进口荷兰板,并选用高级灰漆片烫印工艺,更彰显学派一以贯之的作者性。

全书选用157g高级进口哑粉纸为媒材,是摄影爱好者的不二之选。

作品展示部分完全加覆环保水性光油,耐磨、防褪色、增色的同时让影像更具灵动质感,为画册爱好者提供极佳阅读体验。

优惠价:298.5元

原标题:《安德烈亚斯·古斯基和“无聊的铁笼”》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司