- +1

《一个农村儿媳眼中的乡村图景》作者黄灯:我不太认同返乡体

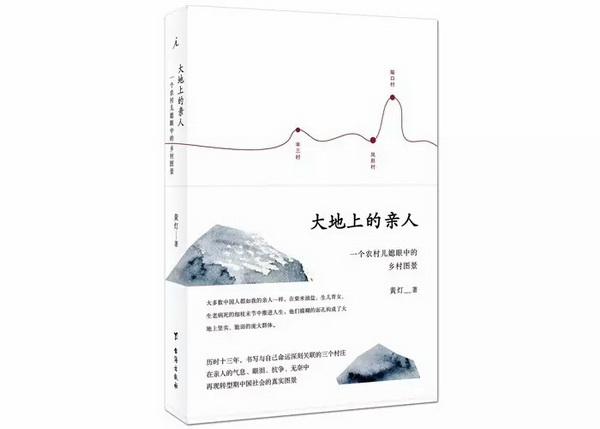

2016年初,黄灯以《一个农村儿媳眼中的乡村图景》一文击中了无数人内心深处的痛点和脆弱。在文中黄灯以一个农村中不同个体的命运为切入点,凸显了当下农村面临的种种困境,这让更多人关注农村,思考与之相关的问题。《大地上的亲人》正是作者这一思考的延伸。2017年2月25日,北京单向空间举行黄灯《大地上的亲人》新书沙龙,邀请三农专家温铁军教授、新农村建设实践者何慧丽教授,就农村的困境和出路,与作者黄灯展开对谈。

把症状写出来,然后交给有技术的人去诊疗

黄灯首先谈到《一个农村儿媳眼中的乡村图景》这篇文章。2016年该文章通过微信传播以后,她认为自己的名字完全是隐匿的,之所以被大众知道,主要是因为文章里面涉及到大家都关心的农村问题。2015年有王磊光的《博士返乡笔记》,2016年有黄灯的《一个农村儿媳眼中的乡村图景》,两者都是博士,写的内容都反映乡村问题,以至于后来甚至出现一个专业名词“返乡体”,对于返乡书写探讨也延续到了2017年春节。

黄灯表示:“我是不太认同返乡体的,我那篇文章与返乡体是没有关系的,我不是过年时候突然写的。过年的时候发出来完全是一种巧合。我的文章更多是对一个简单农村家庭的历史梳理,在近二十年以来在整个城乡转型的过程中,它有怎样的命运,我做的是家史的梳理。”

也许人们会以为,《大地上的亲人》是一本在黄灯的《一个农村儿媳眼中的乡村图景》发表之后才着手写作的。这其实是一种误解。在《乡村图景》一文引发关注后,很多出版社向黄灯约稿,这让她决定把自己以前所写的文章进行整合、补充。实际上,2003年黄灯已经开始以一个文学青年的笔法写农村,2006年已经有明确的问题意识,在天涯发表《故乡——现代化进程中的村落命运》。因此这本书不是心血来潮的产物,反而是经过长时间酝酿之后,在一个偶然的契机下的集中表达。

接着黄灯对文章所引起的争议做了说明。质疑的声音主要有两点:一是认为黄灯的情况是个案,无法通过简单文本把我国复杂的境况表达出来;第二则认为她写得太悲情,文学色调浓厚。对此她解释道:“这不是故意去悲情,我们经历的真实生活就是这样的。”她认为文字工作者有责任把真相表现出来。黄灯也谈到,这本书出版后很多人质疑自己:“写了很多现象,却无法回答农村以后怎么办?你的亲人怎么办?”面对这样的问题,黄灯打了一个比方,认为自己不是医生,也没有做医生的资格,自己只是写病历的人,把看到的症状写出来,交给有经验、技术的人去诊疗。黄灯说:“我尽管没有办法提出结论性的东西,但是我尽量用社会学的方法,用人类学的眼光,用文学的笔法,把我所看到的、理解到的人的那种转型期的状况表达出来。”

在攻读文学博士学位期间,黄灯发现很多作者的生活资源是同质化的,她说:“几乎所有作家,都受过高等教育,很多都是名牌大学毕业,毕业后马上可以进入所谓中产阶级的生活,马上就有了自己交往的圈子,相应的资源,比如内部的评论圈、特定的杂志、利益的团体很快就可以形成,作家的生活越来越呈现同一的特质。但是另外一方面我们整个社会异质性越来越强。对抗、转型期激烈的程度,没有办法进入作家的视野,两个生活圈子隔阂的特别厉害,这是我感受最明显的一点。”在她看来,随着现实的剧烈变化,精神资源问题严重。当代文学表面上是写作技巧、创作者的问题,更多是精神资源的危机。

面对这种危机,黄灯将目光投向自己的亲人,投向一种真实的、扎根于大地的生活,“写这个作品,是对自己的清理,直面自己的真实生活,直面自己的生命价值。写作对我来说更多地不是理性的选择,而是情感的选择。我想写人,想写自己的亲人:表弟、表妹、堂弟……这些跟我生活在一起的人,就是写农村的人。”黄灯企图在与自己同呼吸共命运的亲人们之间建造一种文化上的关联。农村滋养了那么多人才,进城以后,那些人是不是应该回望还留在农村的人?

黄灯也从自己和身边人的亲身体验出发,谈及当下农村身份的污名化问题。她谈到自己的丈夫和自己的学生。丈夫不愿多谈他的家人,他的家庭出身,所受的教育机制,使他没有办法直面真实的生活。黄灯说:“我们现在的价值体系,否定你的农村经历、身份,让你觉得以前那些东西是卑贱的,在整个社会层级结构中,是给我们带来羞耻的东西。”这让她感到很奇怪,一个人为什么不能直面自己,掩饰这些东西,这背后的东西让她很困惑。

黄灯说:“我联系自己家庭,他们的命运,有一种共性、结构性的东西在里面。我不是故意创伤农村,在我眼里的农村,问题确实比较多。”黄灯总结到:中国在现当代转型过程中的激进发展主义,联系到她的写作,她的亲人命运沉浮、差距、无奈,是整个激进发展主义背景下的个人的命运。写作只是一个小的呈现,背后有一个大的观照在里面。

温铁军也表达了类似的看法:“有一个南方的年轻人,发邮件告诉我,他们的读书会看了我的一本书《八次危机》,他说自己是农村出身的孩子,到了城市,尽管在相对不错的单位工作,收入也还可以,还是总有一种自卑感,觉得自己在别人面前抬不起头来。价值观上有一种自轻自贱,内生的东西。但是看了《八次危机》,他的自我轻贱感觉没了,因为这个国家有今天的起色、经济成就,最初都是他的父辈、祖父贡献的。农村向城市贡献大量剩余劳动力,才形成今天中国如此庞大世界瞩目的成就。今天城市一砖一瓦都有他们的贡献。他们是功臣。”

因此温铁军认为应该客观看待人类社会,不做简单的价值观划分。他谈及我们可以参照近现代思想家对复杂社会现象的分析,比如梁漱溟先生,他既能够批判现代性,同时对现代性中有利于中国进步的成分又高度认可。温铁军说:“激进的外力,对我们的冲击,在内部形成的自毁远胜于他毁。”

回应黄灯谈到的激进发展主义,温铁军指出:“我们现在这种发展主义,几乎是发展中国家最激进的。激进发展主义造成的巨大代价,并不由利益集团所承担,而是更多转向弱势群体。弱势群体也不能承担的时候,就转向资源环境。今天遭受的一切都不能简单归结为个体。我们要客观看这个过程。社会进入激进发展主义,自毁胜于他毁这种情况不断发生的时候,我们每个人都自觉不自觉遭遇成本转嫁的伤痛。连同资源环境,喝的水、吃的东西、空气,都是激进发展主义造成的巨大代价,向社会转嫁的客观结果。如果只从个体角度看问题,恐怕根本无解。”

何慧丽则在自毁和他毁中,看到了一种可能性,一种希望:“温老师刚才说的乡村的自毁、他毁是有机关联的,自毁和他毁趋势中也有自建和他建。在我以前的研究中,自毁他毁是一种惯性,而自建和他建则是自觉性。”她认为明白了这种惯性带给我们亲人的撕裂,我们才能够形成自建、他建的自觉性。这种自觉性有赖于80、90后年轻人,能不能在自毁、他毁中开拓一条自建和他建的路。

这种自建和他建的希望蕴含在如今的乡村建设中。何慧丽谈到建国前的东西存在在村庄中,改革开放后的痕迹存在于乡野里,它们是活着的历史。她引老子《道德经》“贵以贱为本,高以下为基”,指出城里人到农村去的重要意义。即明白高下、贵贱的有机关联,而非对立、嘲笑、冷漠,甚至踩踏、消灭。她认为乡建系统、乡建组织,号召高校学子奔赴乡村,是去弥补他们的人文情怀、乡土知识、实践能力。

类似的,温铁军也鼓励越来越多的人参与到乡村建设中去。他说:“中华民族传承的是文化的博大精深。最近大量建设者到乡村社会去,发掘乡土文化对中华文明传承的价值。大量农村普通民众自觉地守护乡村文化传统,这些人立下了重要的功劳,却没有被这个社会认可。”温铁军鼓励越来越多的文学青年、音乐青年,诗人、画家到乡土社会中去,不是一般的采风,而是和乡土中的老百姓一起,共同保护、发掘我们的文化之根。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司