- +1

在百岁“老顽童”任溶溶的译文集里,我们共享同一个快活童年

原创 傅小平 文学报

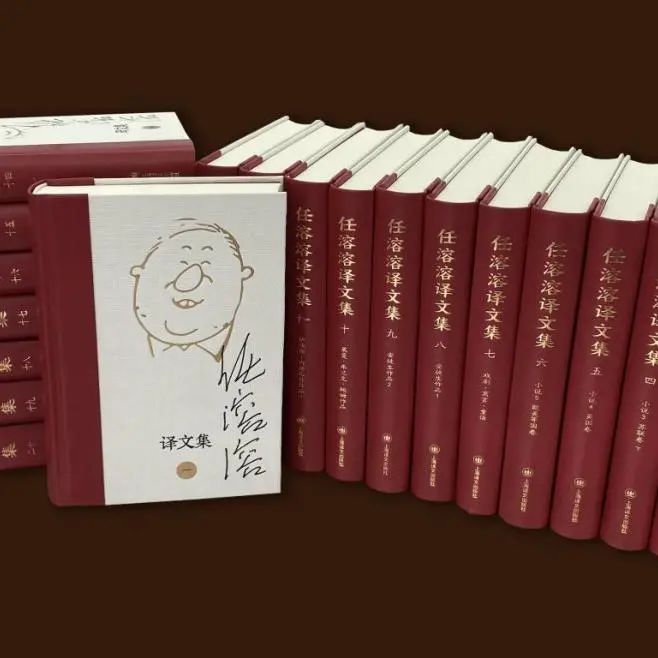

《任溶溶译文集》

今年,儿童文学翻译家、作家任溶溶先生迎来了百岁寿辰。他曾供职多年的上海译文出版社因为这个机缘,也因为去年四月隆重推出的,国内首部收录其翻译的近四十位知名作家的八十余部作品,全二十卷,总字数近千万字的译著结集,于1月12日在世纪出版园举行了“《任溶溶译文集》出版座谈会”。作为主角的任老却因“年事已高”,遗憾没能出席。但即便他年事不高——在儿童文学读者眼里,也定然是还年轻,他也多半不会出席座谈会。多年前,他就坦言,自己“见到这种场面就紧张”,怕惊扰朋友来当着面称赞自己,更怕“热闹后的寂寞”。

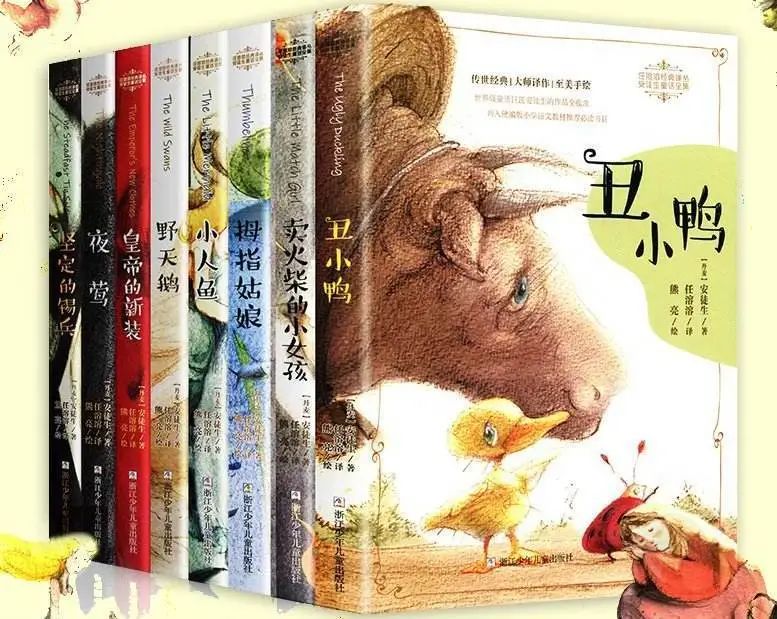

《任溶溶译文集》收录的作品

事实上,在以文质兼美的翻译和创作营造的儿童文学世界里,任老不会寂寞。而以他的成就,他完全可以坦然接受来自四面八方的致敬。他的老朋友、儿童文学理论家束沛德称赞他是“我国文坛一位德高望重、学贯中西的儿童文学大家、他不仅是童书翻译的巨匠,也是童诗、童话创作的能手、高手。”还称道:“皇皇近千万言的《任溶溶译文集》,是我国当代儿童文学的瑰宝,也是文化领域难以估量的精神财富”,并非溢美之词。上海作协副主席、作家、诗人赵丽宏说:“任老一直坚持儿童本位,如同他自己所说——我总想让他们看得开心。他翻译儿童文学口语化、通俗易懂,又带着特别的优美。他翻译儿童诗,声韵、节奏符合儿童需求,又不失诗的韵味。他纯粹、坚持,一辈子为孩子们写作、翻译;他专注、追求自己的风格,那就是用化繁为简的方式让文字抵达读者”,亦可谓中肯的评价。无论作家殷健灵说的“百岁任老犹如一部浩瀚大书”,还是作家陆梅说的“任老就像移动的图书馆和灯塔”,也都是她们经过阅读体认后发出的由衷之叹。

任老能得如许敬意,在很大程度上源于他如上海译文出版社社长韩卫东所说,一辈子用心做好一件事,并做到了极致。但有意思的是,他并不是一开始就从事儿童文学翻译和写作。任老祖籍广东鹤山,母亲是广东新会人。父亲在上海开了家纸行,专门卖进口纸。他1923年5月19日出生于上海虹口闵行路,取名任根鎏。4岁时被抱去上私塾,“开学”向孔夫子和老师叩礼后即逃学回家。5岁时从上海回到广州,直到小学毕业,于1938年返回上海。1940年10月,他读初三,到苏北参加新四军。因为出发的那天是10月17日,为了防止家里人找到他,他依照这个日期改了个名字叫“史以奇”,后来担任国家出版局局长的王益说:“姓别改啦,就叫任以奇吧。”他也就得了这个被认为是原名的名字。只是半年之后,他就因为生黄疸肝炎被部队劝退回到上海。刚回到上海时,他看了左拉的小说《屠场》很是感动,就把它改编成剧本,在这个讲述工人因为到处碰壁最后变成酒鬼的故事里,他非常得意地用上了父亲常说的一句话:“富贵心头涌,贫穷懒惰眠。”然而很不凑巧的是,“后来一个朋友说他们想拿这个剧本去演出,结果这个朋友家失火把剧本也烧掉了,烧掉之后我跟成人文学就不‘搭界’了。”

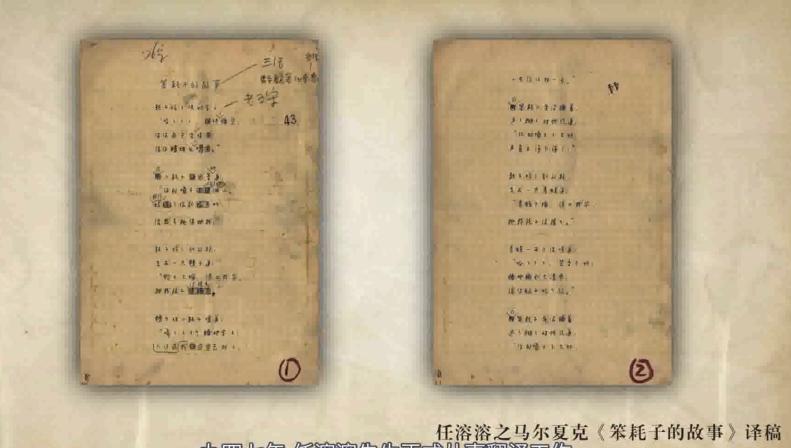

1946年,任老翻译了第一篇外国儿童小说,是英文版《国际文学》上的土耳其小说《粘土做成的炸肉片》。他后来“自我批评”,因为缺乏经验,把这题目译得太直,其实可以译作《烂泥做的炸肉排》。但不管怎样,他碰巧翻译了这么一篇儿童文学作品,也就从此与儿童文学就结下了不解之缘。后来,他的一位大学同学到儿童书局编《儿童故事》,急需翻译找到他,他就乐呵呵地帮着翻了,他到外滩别发洋行去找资料,到外文书店一看,看到迪斯尼出的书,他觉得那画儿简直太美了,就买回来陆续翻译,从此就一头栽进去了。除了向同学的杂志供稿,他还自译、自编、自费出版了10多本儿童读物,如《小鹿斑比》《小熊邦果》《小飞象》《小兔顿拍》《快乐谷》《彼得和狼》等,都译自迪士尼的英文原著。

部分译作及手稿

多少年后,任老自我调侃道,当时如果不是接触翻译,他大概就去做了考古。“我曾碰到一个考古学家,很受他感染,日思夜想的就是跑到从没打开过的古墓,看看里面是什么样。”但与儿童文学翻译结缘后,他更是深受感染,想象如果自己创作会是什么样。因为他从那些他翻译的外国优秀儿童文学作品中,看到了作者怎样从丰富的生活中找到好点子,同时慢慢觉得在自己的生活中也有不少好东西可写。于是他用个小本子记下来许多生活中生动的故事,开始了儿童诗、小说的创作。就这样,他创作了《我的哥哥聪明透顶》《爸爸的老师》等一大批儿童诗,1956年,他还创作了至今都使人津津乐道的《“没头脑”和“不高兴”》。

《没头脑和不高兴》

初版封面与动画

正是这一年,上海翻译家协会会长魏育青出生。在座谈会现场,他感慨道:“虽然我现在头发看起来是开始白了,但是我觉得我也是看着任老的书长大的。我刚来到这个世界上,就有一个人为我写了这么多让我在6年和5年之后可以读的有意思的书,我记得我是一年级就看上海电影制片厂刚刚拍好的同名动画片,昨天晚上我还重温了一遍,到今天看还是很有意思的,可见任老多年的辛勤劳动对我们的童年带来多少的快乐,而且这快乐当中还包含了多少教益。”

后来,魏育青大学毕业,他的一些同班同学被分到上海译文出版社工作,他们就会跟他分享他们听到的或者看到的任老的一些故事。“那时,译文社社址在延安路的一条弄堂里面。他们就说,任老每天会夹着一堆稿子,从嘎吱嘎吱响的楼梯上走下来,走到铜仁路口的咖啡馆去喝咖啡,看稿件。当时我们就想,看稿件不应该是在社里看吗?任老却不是,他有自己的讲究,说来也真是传奇。”

与会嘉宾合影

但真正传奇的是,他讲究生活之余,却在儿童文学翻译和创作领域结下累累硕果。这部近千万字的译文集,实际上也还只是他全部译著的50%,就像他儿子任荣康说的,因为原著版权关系,这部译文集目前只收录了原著已进入公版领域的他父亲的主要译作。更主要的是,他把翻译做到家了。任荣康说:“工欲善其事,必先利其器。翻译工作的‘器’就是语言,家父做到了汉语和外语功夫双全。”

也因此,任老直接从意大利文译出的《木偶奇遇记》迄今仍是流传最广的中文版本,他晚年翻译的《安徒生童话全集》,更是由丹麦首相哈斯穆斯亲自授权,成为唯一的官方中文版本。与此同时,因在儿童文学领域作出的重要贡献,他于2006年荣获首次设立的陈伯吹儿童文学奖杰出贡献奖,并在2009年被授予“资深翻译出版人”纪念牌。他说:“我也很惊讶自己翻译了那么多书,不过这是因为我翻译的都是很薄的儿童读物,人家的一本书,我可以变成100本。”

这诚然是任老的谦虚之语,也未尝不是透露出他自得其乐的性情。他用女儿的名字取笔名,原是一次翻译童话时的顺手之举,却让他此后“麻烦”不断:有人登门拜访,家人总得问:您找哪个任溶溶?老的还是小的?还有小读者写信来,经常叫他“任溶溶姐姐”、“任溶溶阿姨”,这一切都是因为童心让他忘了“女儿总有一天是要长大的”;他教儿子下棋,儿子学会了,快赢他了,他就让儿子另请高明,好让自己始终保持“不败”;他住在一间已经住了五、六十年的老洋房里,有一次听说这片房子可能要被拆迁,他就跑到发小兼好友、翻译家草婴家大哭一场,而实际上,他常年工作生活的那个房间并不舒适,甚至连窗户也没有。

任溶溶上世纪80年代在编《外国文艺》杂志

得益于这种幽默性情,任老始终保持了乐观的心态。让很多人感觉不堪回首的“文革”经历,在他却是一段“幸运”的记忆。当时,他被分配到饲养场养猪,“养猪其实是很舒服的,连队里还要‘天天读’,有时候还要被训话,养猪却只要在猪吃食的时候喂一下。”因为太喜欢长着长鼻子的匹诺曹,他很早就准备了学习意大利语的资料,期待有一天可以翻译《木偶奇遇记》。“没事偷着乐”的任老正是在这期间学会了意大利语,同时还偷偷学会了日语。以至于日后当很多人赞他精通四国语言时,他总得使劲儿“辟谣”说,其实自己比较精通的是英文和俄文,意大利文和日文都是在“文革”十年无聊时学的,不作数。

“文革”结束后,已届中年的任老迎来翻译生涯的高峰。其时,整个出版环境为之一新。译文社成立,他没有回到之前供职的少年儿童出版社,而是开始在译文社编辑《外国文艺》杂志,业余时间专心致志从事儿童文学翻译。他先后翻译了《长袜子皮皮》《彼得· 潘》《假话国历险记》《小熊维尼》《夏洛的网》等数以百计的经典儿童文学作品。其中最重要的自然还是《安徒生童话全集》。

任老坦言,翻译安徒生童话对他来说是一个很大的挑战。“那时我已经70多岁了,此前根本没想过会去翻译他的作品,因为已经有很多很好的译本,像叶君健的译本就很好。但终究拗不过出版社的要求,决定翻译一个新的版本。”刚着手翻译时,任老着实感觉有些吃力,等找到了自己的翻译方式才顺手了起来。他说,安徒生从小听了很多民间故事,他的许多童话跟传统的民间故事关系密切,像《皇帝的新装》就是从西班牙的民间故事改编过来的。后来他创作童话用的也是讲故事的方法。“所以我翻译时尽量用口语,像翻译民间故事一样,不要掉书袋,讲的都是‘大白话’,目的是写给小孩子看,尽量让小孩子看懂。”

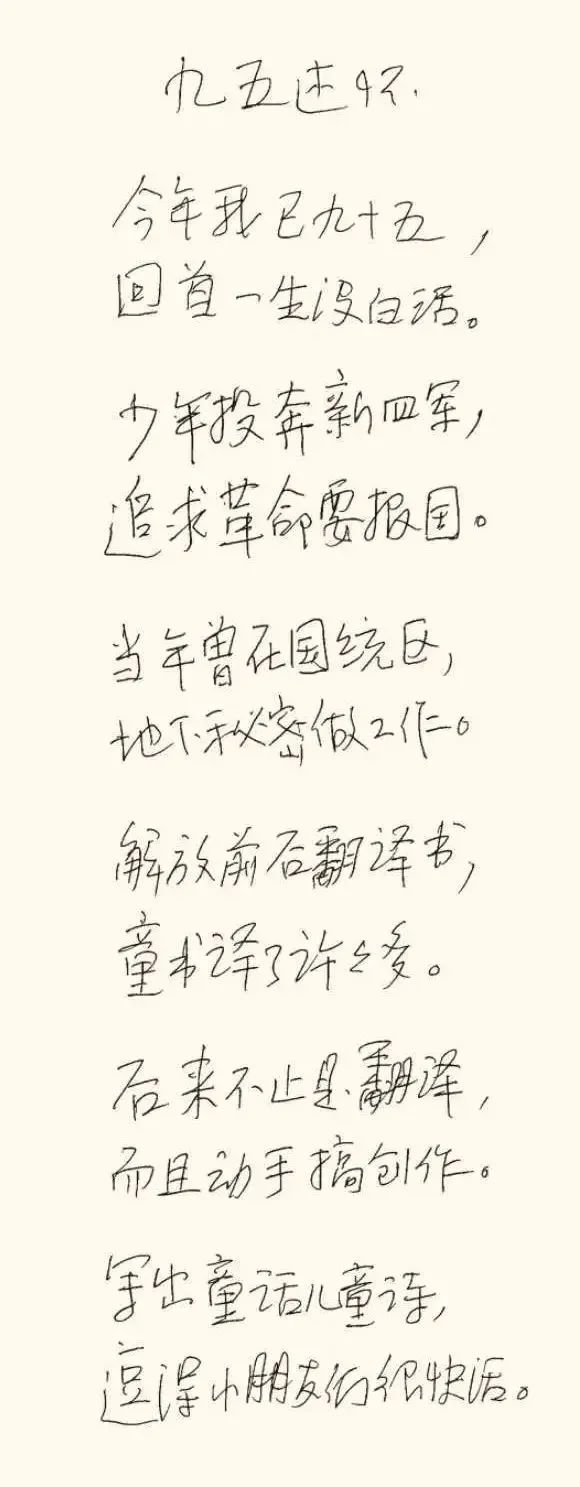

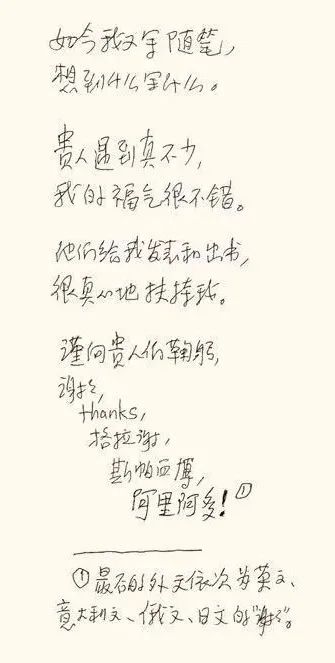

95岁时回望人生述怀

这也正是任溶溶在翻译中一贯坚持的原则。在他看来,儿童文学家应该是文学家,应该有很高的文学修养。翻译也是这样,有了文学修养,无非是借译者的口,说出原作者用外语对外国读者说的话,连口气也要尽可能像。“前人说‘信雅达’,我觉得‘信’是最重要的。我翻译只管把原作中作者说的外国话用我的中国话说出来,但求‘信’,原文‘雅’,我也雅,原文不‘雅’,我也不雅,作者要读者懂他的话,自然‘达’,那么我也达,这也是‘信’。我翻译如此而已。”

不仅如此,体现在任老的生活中,他也真正做到了“信雅达”。他信奉自己从事的事业。他说:“我的性格深刻不了,干别的工作不会像做儿童文学工作那样称心如意。或许很多人会说悲剧可能更接近现实,但那不关我的事,我总希望团圆。尤其是给孩子看的书,还是让美好多一些吧。”他无疑也“雅”。儿童文学评论家方卫平回忆说,2003年10月,正值宋庆龄儿童文学奖颁奖典礼在北京举行,任老是那一届“特殊贡献奖”的获得者。一天晚上,一群中青年作家和学者在他的房间里聊天,从走廊经过的任老听着这屋里热闹,便走进来和大家一起聊天。“聊着聊着,他忽然问:‘你们猜我最喜欢看哪一档电视节目?’大家都猜不着。最后,还是他自己揭晓了谜底:‘我最喜欢看天气预报。’看着众人纳闷的模样,他笑眯眯地接着说道,‘你们想,同一个时间,这里很冷,那里却是很热;这里下着雨,那里却是大太阳,这多有趣、多好玩啊。’”

生活中寻常不过的事,在任老那里却可以自然而然地“雅”起来。正是在那一刻,方卫平意识到,任老这一辈子与儿童文学结缘如此之深,并把它当成一生痴迷、乐此不疲的一桩美差,亦是天性所致。“在天性上,他无疑是最接近童年,最接近儿童文学的——他是一个天生的儿童文学家。”如此,任老自然会“达”。在87岁高龄时,他还不忘打趣:“有人说,人生是绕了一个大圈,到了老年又变得和孩子一样。我可不赞成‘返老还童’这种说法,因为我跟小朋友从来没有离开过。”

原标题:《在百岁“老顽童”任溶溶的译文集里,我们共享同一个快活童年》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司