- +1

天堂与绝望乡 | 专访托马斯·斯特鲁特

© Thomas Struth

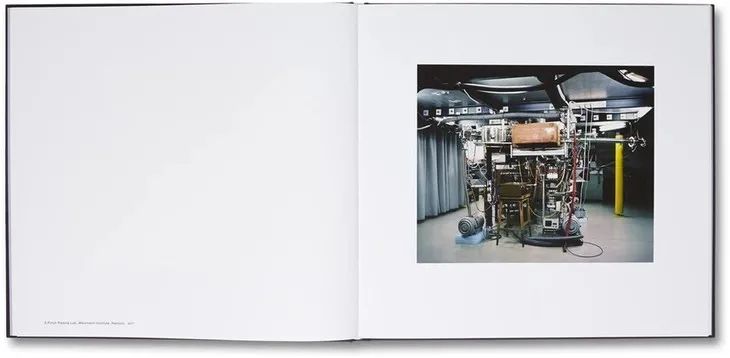

三十多年来,德国艺术家托马斯·斯特鲁特拍摄了诸多清晰度、精确度惊人的照片。他以记者般客观的视角、画家般严谨的构图来处理他的拍摄对象,如纽约街景,韩国天际线,德国王室,伊丽莎白二世女王,卢浮宫以及迪斯尼乐园。斯特鲁特师从贝歇夫妇,故其作品与杜塞尔多夫艺术学院(1970年成立于德国)有关联;不仅如此,他的作品还可联系至奥古斯特·桑德(August Sander)肖像之中的心理深度,以及其前任导师格哈德·里希特(Gerhard Richter)绘画之中的严谨观念。斯特鲁特的新书《自然与政治》(Nature & Politics ,2016年)着眼于人造环境,将他对自然景观的迷恋延伸至对人类介入地球的批判。

2018年10月,在一个温热的日子里,摄影师兼作家亚伦·舒曼(Aaron Schuman)前往斯特鲁特柏位于二楼的工作室拜访了他,该处可俯瞰施普雷河的绿荫河岸与平静水面。工作室的几位助理在各自屏幕前工作;有张桌子上放着世界各地艺术协会的缩比模型,包括意大利博洛尼亚的MAST基金会,斯特鲁特的巡展“自然与政治”于2019年初在此开幕。舒曼与斯特鲁特一同讨论了科技、动物以及气候变化如何为集体努力敞开大门。

《自然与政治》

天堂与绝望乡

受访者 | 托马斯·斯特鲁特

采访者 | 亚伦·舒曼

翻译 | 徐倩茹

TS:不好意思,我迟到了一会儿——我刚从一个葬礼赶来。

AS:很抱歉听到这个消息,你和这个人熟吗?

TS:她是住我们楼上的邻居,刚满五十岁,是两个孩子的母亲。她是东德人,喜欢运动,十分活跃,整个人散发出一种生命力。根据我和许多东德人相处的经验,他们整体的举止可以说是非常自然的,因为他们成长过程中没有广告,也没有向他们施加心理压力的光鲜榜样。东德的社会与资本主义完全不同。他们拥有生活乐趣,因为他们非常享受与他人建立联系。葬礼上可能有三百来人。

AS:有趣的是,你用自然一词形容东德人的心态。这样的评价似乎反映出你的一些心理学观点,你的摄影总体而言,或更具体地说,在新书《自然与政治》中,是如何观察世界的?

TS:人类的生存之中,有多种可被观察的影响,包括物质的、社会的、政治的以及心理的等等。在某种意义上,心理学领域很难在科学范畴内进行解读或探讨,但人们希望从科学角度研究心理学,并依此方法进行了诸多研究,却仍不明晰。尽管如此,这些探讨是很重要的。当看到唐纳德·特朗普(Donald Trump)、雷杰普·塔伊普·埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)或亚历山大·高兰德(Alexander Gauland,德国极右政客) 这样的人时,你不禁会想,他们的心理状态如何?他们是怎么走上现在的仕途之路?在某种意义上,这有点像暗物质。或者说,这就是暗物质。

© Thomas Struth

© Thomas Struth

AS:你的作品经常受到政治、环境和社会学视角的解读与阐释,但你是否会觉得,心理学成分在你的创作中同样重要?

TS:是的。我认为当我考虑什么会吸引我、我的主题是什么、我渴望什么、我要评估什么时,心理学就会派上用场。这对我很重要,你也可以把它说成是直觉。当我解读艺术时,比如看格哈德·里希特或马克·罗斯科(Mark Rothko) 的抽象派画作,我多少会把它们理解为一种心理网络。评估我对所看事物的感知时,以及我想让观众看到什么时,心理学的作用不容小觑。

AS:最初,你是如何确定要拍什么,之后又是如何决定拍摄方式的呢?

TS:我刚开始接触摄影是在20岁左右,那会儿还在画画,选择拍摄一些和我关系密切的事物。当时我还是个学生,常常独自一人去往杜塞尔多夫艺术博物馆。那会儿刚离开家,正寻找新朋友、新环境以及在这世界中的一席之地。那是战后的德国,所以我行走在杂乱的环境中,不像是巴黎或纽约。

© Thomas Struth

© Thomas Struth

AS:就环境是如何被构建的而言,并没有预定的逻辑。

TS:是的,没有确定的逻辑,所以我生活在一个断裂的地方。我们这代人非常关注个体,认为可以通过生活和经验改变自己。但环境是断裂的,所以无法获得稳定,无法逃避自我,也无法感伤,正因如此,它提供了一个可以更客观看待世界的机会。这种探索和挑战总是要弄清什么离我最近,或什么来自于我内心,然后试图以一种冷静的方式观察、试验它们与外部世界的关系。

举个例子,我住的公寓在高架底层,后面有个露台,可以俯瞰公共空间、繁茂树木和公共花园等。我常常坐在外面,或是吃早晚餐,或只是看会儿书,有时也观察树木枝叶的结构。我开始发现,拍摄这些东西、制作一幅具有大量结构的图像平面十分有趣。那时还只是一种直觉上的好奇,由情绪而生。

但几年后,我决定拍摄森林和热带丛林,那个系列叫做《天堂》(Paradise,1998—2007年)。我曾计划过好几次旅行,包括去澳大利亚,参加1998年的悉尼双年展。我在地图上发现,澳大利亚东北地区(昆士兰州丹特里)有片丛林,所以我决定从那儿开始拍。之后,我去了日本,又去了中国,每次都一定会去到森林或丛林拍摄。

所以这是一部始于直觉的作品,刚开始我并不知道为什么要拍它。老实说,我刚开始还担心,人们会认为这只不过是些丛林壁纸。不过,从澳大利亚回来后,我制作了一张巨幅图像,挂在公寓墙上,我真的很喜欢它,但还是不知道为什么,也不知道我是怎么去到那儿的,只不过直觉告诉我,我喜欢它。

© Thomas Struth

© Thomas Struth

AS:事后看来,你是否会认为,自己对那张照片的肯定是基于它的美感,还是某种更偏向情感或心理层面的因素?

TS:两者都有。我喜欢在环境中发现某种构图的入迷感,那儿有无数构图的可能,在任意一点360度环绕着我。后来,我开始在画廊展出这些作品,我将其中几幅作品挂在一个房间的各个墙面。我意识到,它产生了极其平静的效果,几乎像是冥想。我越以这种方式展出、思考它,我便越意识到,这些作品无关辨识,只需存在。

20世纪90年代的一段时间,我尝试了不同种类的心理治疗、冥想训练,以及大量“进入自我的旅程”。我拜访了威斯巴登一位擅长做呼吸训练的治疗师,待在房间里,什么也没做,只是沉默地存在着。此外,在30岁那年(也许是1986年),经好友联系,我开始跟着中国大师练习太极拳,坚持了近十二年。这位大师两年前去世了。在某种意义上,这也算是一种联系,因为练太极时,会做一系列极其缓慢的动作,但没有直接目的。当你缓慢地做某件事时,会极其注意每个姿势,还有自己的身体、思想和周围空间的联系。

AS:你会以类似方式描述你的摄影创作吗?

TS:长期练习太极拳,肯定会在某些方面让我的感知变得敏锐,因为我开始意识到自己在空间之中的存在与移动,它让我注意到细微的变化。

另外,在1980年的日本之旅中,我对东道主说:“我对箭术很感兴趣。” 其实这只是随口一说,但不知不觉中,我已经约好了射箭教练,为期一周,天天从早到晚和他待一块儿,学习日本箭术。最后他们问我:“你知道德国哲学教授欧根·赫里格尔(Eugen Herrigel)吗?” 20世纪20年代,他在日本讲授哲学,练习箭术,撰写了《学箭悟禅录》(Zen in the Art of Archery,1948年)一书。那时我还没听说过他。不过我买了他的书,从那时起,我起码把这本书送给了十五或二十个人。“目标”或“靶子”与自己之间的关联令我着迷。我认为相机就是那把弓的终极指向。

© Thomas Struth

© Thomas Struth

AS:某一特定瞬间,当你强烈地感受到这种关联时,会选择放箭,或是按下快门。

TS:我发现这个想法非常有趣:为了拍摄‘能说话’的照片,你必须成为主体。你必须真的爱上自己正在看的事物,在那瞬间与它融为一体。你必须完全放弃自我,投身于主体之中。我想说,这有点儿理想化了(我不想过多地戏剧化它),但当读到那本书,我发觉这是真的。因为当中有很多东西是我认同的。

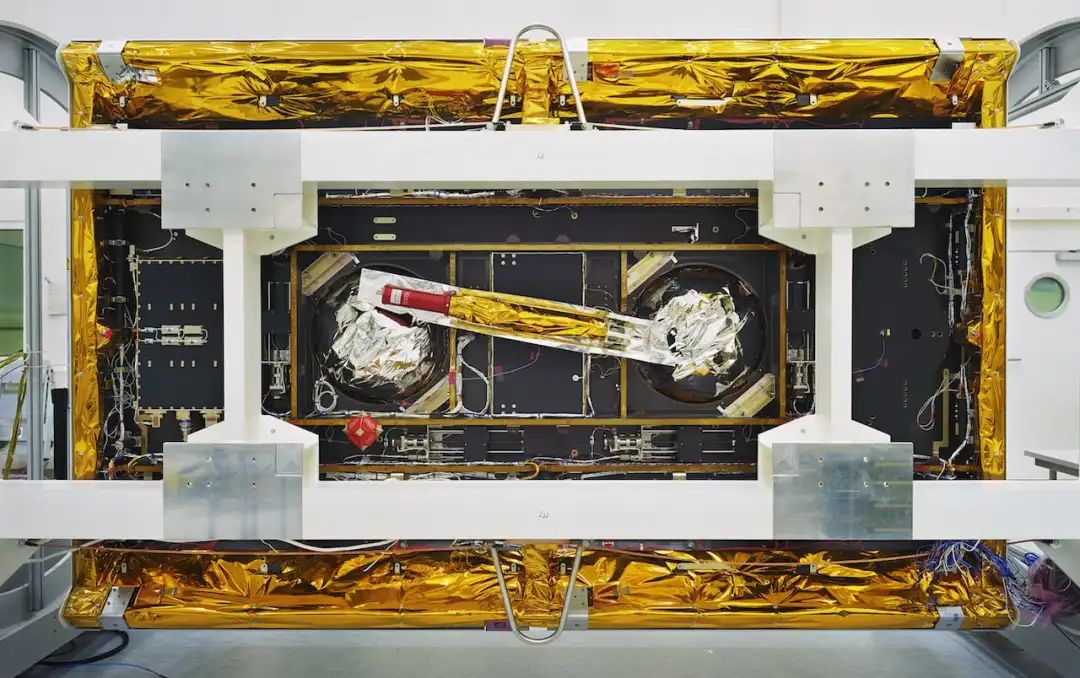

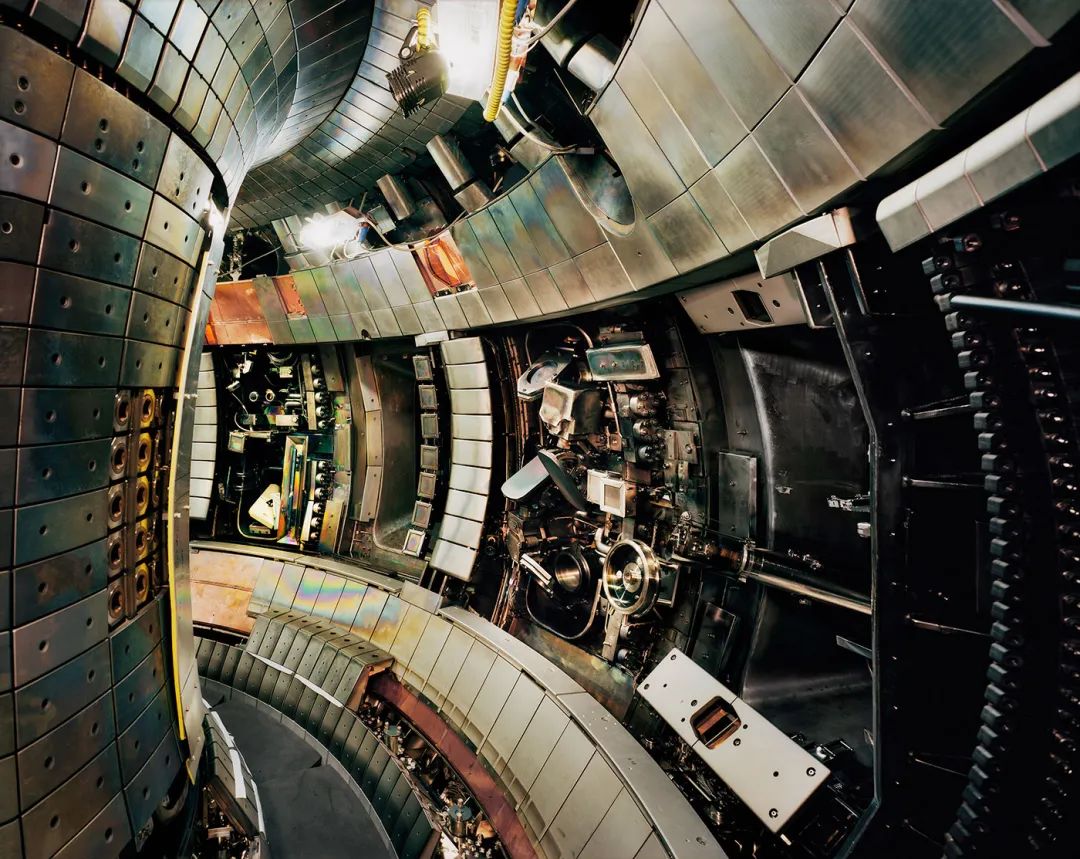

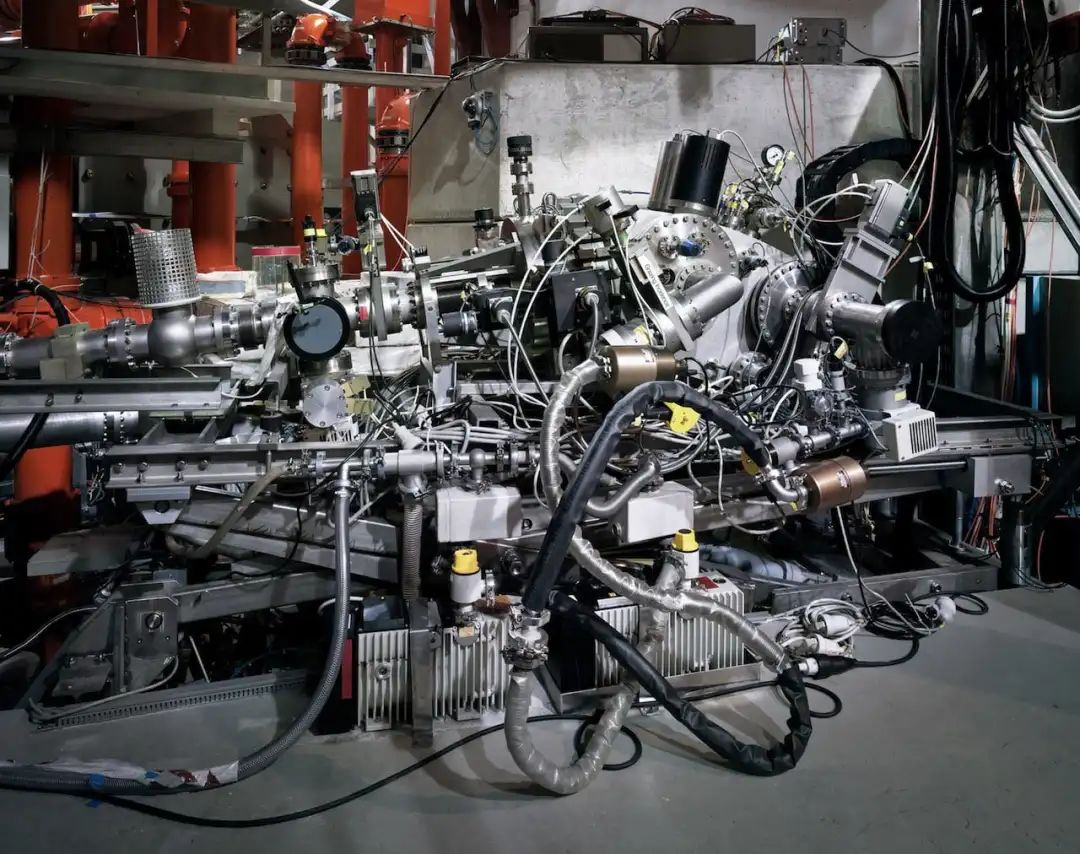

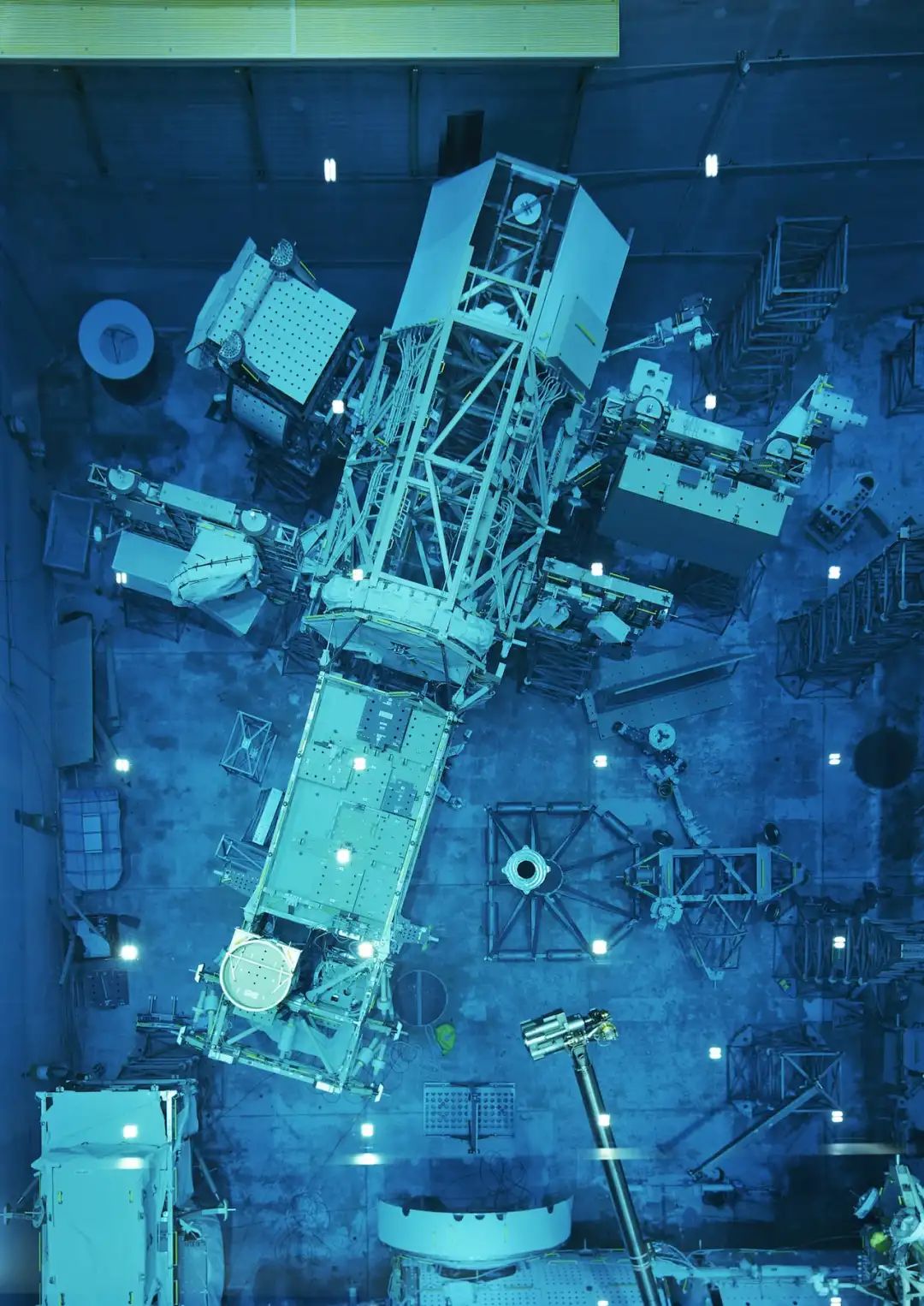

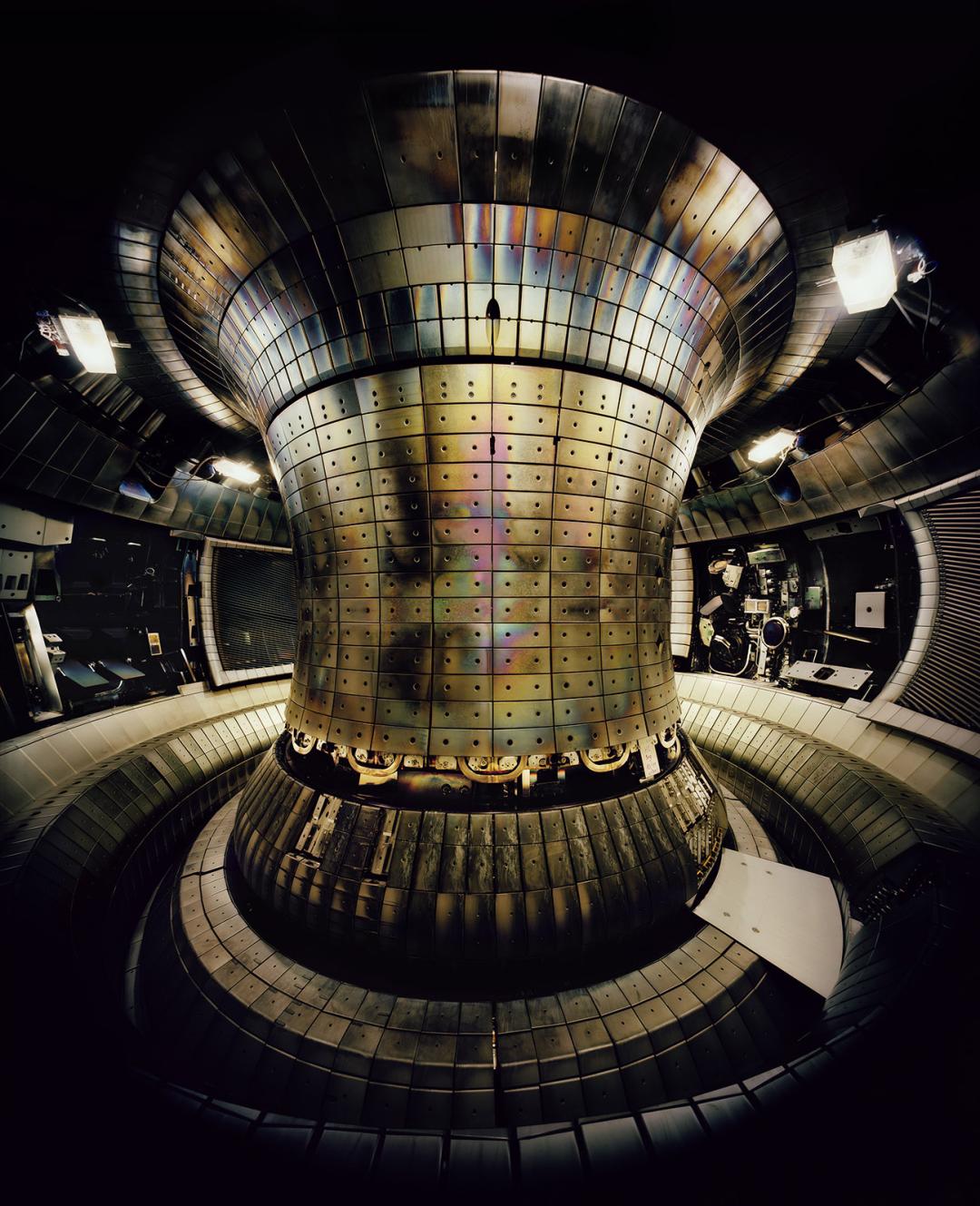

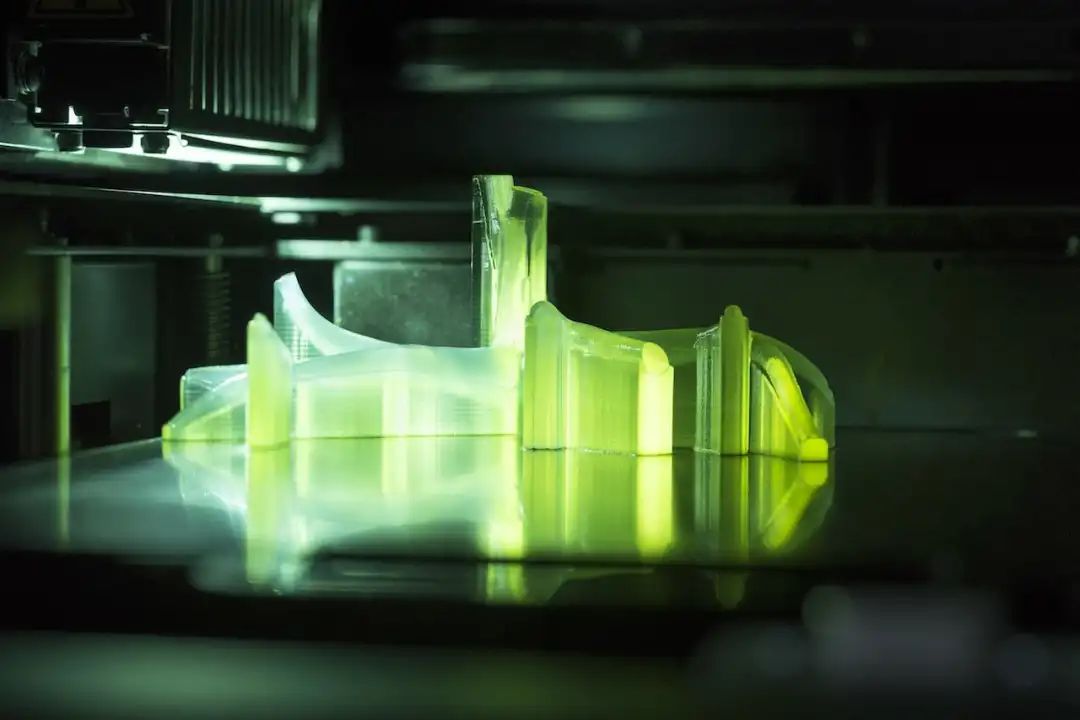

AS:许多人都在谈论感到与自然有关的事物“合一”的经验。你是否会觉得,这种经验也转移到了科学实验室或研究机构的拍摄当中,比如你近几年的拍摄?当你面对人造环境和科技时,还能进入这种冥想状态吗?

TS:不见得。我之所以对科技感兴趣,主要是因为一种感觉,我感到自己对科技进步的优势深信不疑,并坚信科技所作的承诺。总的来说,我并不反对科技发展,但社会政治发展如果还是这样远远落后,那社会对科技益处的盲目坚信,可能就很危险了。科技正光速进步,但在社会政治领域,以及人类共处方面,我们是退步的。我认为,拍摄这些显示出对科学进步痴迷的照片,把科技和这些复杂的科学空间视为一种观念的再现,会很有趣。我正试着找出那些能在真实世界中传达这种感觉的照片。

在所有研究和科学的领域中,有一个共同现象和原则,那就是人们必须极度专注,他们必须设想然后探索那片未知领域,将它们从小孔中挤出,从而得出结论。这就像个谜语,为了解答,他们建立了耗资数十亿欧元的荒唐环境,花四五十年的时间进行研究,直到发现答案(如果有的话)。

也就是说,为了寻找答案,他们还必须团结协作,包括日本人,中国人,德国人,乌克兰人,美国人,以色列人,罗马尼亚人,澳大利亚人,非洲人。这太荒唐了,我们可以问问自己,为什么这在政治或人道主义领域如此困难?看看联合国:唐纳德·特朗普站在那儿,说每个国家都应该考虑他们自己。这是什么意思?特别是考虑到我们现在所处的环境状况,太离谱了。

© Thomas Struth

© Thomas Struth

AS:鉴于你在创作《自然与政治》时看到、经历和学习的东西,你是否特别关心气候变化?

TS:嗯,问题是:我们能不能拯救地球?如果能,我们做什么才能拯救它?我们都面临同样的问题,必须在全球范围内采取行动,这是个难得更需要团结的机会。我之所以制作关于科学与技术的作品,有部分原因是希望敞开大门、展现出集体努力的力量。也许太过天真,但你必须有一个创作的理由。

AS:起初,面对你拍摄的那些在科学装置中工作的人,你是如何解释自己的艺术意图?

TS:我遇到了很多慷慨的人,也发现艺术家、科学家和研究人员都在为未知事物而努力。我想说,我经常发现类似的心态。

AS:在《自然与政治》中,不仅有在研究机构和科学实验室中拍摄的照片,还包括了你为加州首家迪士尼乐园(位于阿纳海姆市)拍摄的照片,这些作品之间有什么联系?

TS:这个思考过程始于一篇关于迪士尼乐园的文章,大约八九年前在德国一家报纸上读到。我当时在想,当今电影行业及其数字技术是如何创建出人们想象中的逼真镜头。我开始觉得,迪士尼乐园看上去就像幻想作品史上的一个古老时刻。当然,自电影诞生起就有了科幻小说,比如弗里兹·朗(Fritz Lang)的《大都会》(Metropolis,1927年)等。最初的迪士尼乐园与想象有关,它把记忆变成了雕塑,我在想,让当今的技术装置与迪士尼相互关联,应该会很有趣。

© Thomas Struth

© Thomas Struth

AS:这些照片与科学研究的图像并置时,会使人们通过幻想和科幻小说镜头来重估你的科技照片。突然之间,诸如《索拉里斯星》(Solaris,1972年)、《2001太空漫游》(2001: A Space Odysse,1968年),甚至迪士尼《幻想曲》(Fantasia,1940年)的“魔法师学徒”(Sorcerer’s Apprentice)部分也成为了参考点。

TS:是的,确实如此。但我从来没把这些照片想作是科幻小说,而更多是把它们当作两个独立词语——科学和小说,以及两者是如何紧密交织在一起。例如,在迪士尼乐园穿越马特宏峰的照片中,这座山显然不是真正的马特宏峰,那么它向我们展示了什么?它体现了迪士尼对欧洲之旅的迷恋,对自然现象的折服,并为此经验创造了一种伪模型,提供给他人。如果你不明白照片中的机器和环境在做什么,那观看实验室和科学研究中心便能提供一个提问的机会,即,关于人类的志向、执念和牵绊,它们作为神秘实体(atmospeheic entity),究竟诉说了什么?再次强调,我并不反对科技,但科技领域总会出现政治议程,这是我所质疑的,我也尝试创作与此相关的艺术。

AS:在某种意义上,你的意图和动机既关乎政治,也关乎个人。

TS:是的。在最近的摄影中,个人和隐私变成了主导,这是因为受到Instagram等社交媒体的推动,以及一些拍摄私生活的有名摄影师的影响。我觉得这有点无聊。在艺术史中,任何文化都不会留存下盘桓于私人领域的艺术。

自2016年底以来,我一直待在柏林的莱布尼兹动物园和野生动物研究所,拍摄死去的动物。我之所以想这样做,部分原因是自己上了年纪,周围的人也都相继离世,对我来说,生命的局限比以往更加明显。这个主题触动了我,是我的内心想法,而更普遍地看,它也关乎全人类。

© Thomas Struth

© Thomas Struth

AS:回顾你的全部作品会发现,你在莱布尼兹学院创作的新作品似乎采取了一种截然不同的方法,至少从美学上是如此。

TS:是的。完全不同,连我自己都很惊讶。也就是说,近年来我创作了医学领域内的作品(关于科技对疾病的反应),所以我已在主题上接近死亡。然而,我从未想过拍摄死去的人,因为这是具体的个体。若它是死去的熊或斑马,便更接近“肉体”或“灵魂”。

AS:你是否会把这些照片看作一种死亡警示?

TS:这组作品的确与死亡警示的历史相符。大概在二十年前,我去了米兰的布雷拉美术馆,当中的一幅精美画作使我震惊,它便是安德烈·曼特尼亚(Andrea Mantegna)的《哀悼基督》(Lamentation over the Dead Christ,1483年)。画作中,身体的姿势没有丝毫紧张感,让我印象深刻。我目前还在缓慢地创作这组作品。

© Thomas Struth

AS:上周,你在莱布尼兹研究所拍摄了一只黑美洲虎的尸体。你觉得这张照片成功吗?

TS:我认为是的,但我还没编辑出成品。我从它的正上方拍了一张照片,然后尝试了其他角度。我像是在曼特尼亚的画中,贴地行走,从一个非常低的视角拍摄了美洲虎(想专拍它的脸),图片背景可以看到实验室的桌腿,也能看到一些站那儿的人的脚。动物身体的姿势意义诸多。只需稍微改变相机的位置,身体就会突然看起来像是在跳跃或坠落。细微的透视调整完全改变了动物在画框中的呈现方式。在死亡面前,这是非常独特的。

原文

https://www.aaronschuman.com/thomasstruthconversation.html

采访者

亚伦·舒曼(Aaron Schuman),美国摄影师、作家与策展人。

译者

徐倩茹,南京艺术学院摄影专业硕士研究生,其主要关注方向为摄影视域内的图像与语言问题,作品曾在北京三影堂摄影艺术中心展出。导师:曹昆萍副教授。

阅 读 推 荐

书名:杜塞尔多夫摄影学派

作者:[德] 斯特凡·格罗内尔

中文版序言:冯建国

译者:王适然 李鑫

出版社:华中科技大学出版社-有书至美

装帧:精装

实物尺寸:260*305mm

页数:320页

定价:398.00元

优惠价:298.5元

继包豪斯运动以来,杜塞尔多夫摄影学派是唯一一个誉满全球的艺术现象。它兴起于20世纪70年代末、80年代初期,并影响至今,业已成为世界公认的标签,如今,它代表着卓越的艺术标准与万花筒式的媒介创作方式。

作者从三个重要的角度审视杜塞尔多夫摄影学派:其一,贝歇夫妇的作品与教学为该学派奠定了坚实的基础;其二,逐一解读贝歇夫妇培养的两代摄影师群体,包括托马斯·斯特鲁特、托马斯·鲁夫、安德烈亚斯·古斯基、坎迪达·霍弗等人;其三是传奇的格里格尔冲印公司,艺术家在此进一步拓展了大画幅摄影的潜能,该公司现今为全球150多位艺术家输出大尺幅照片。

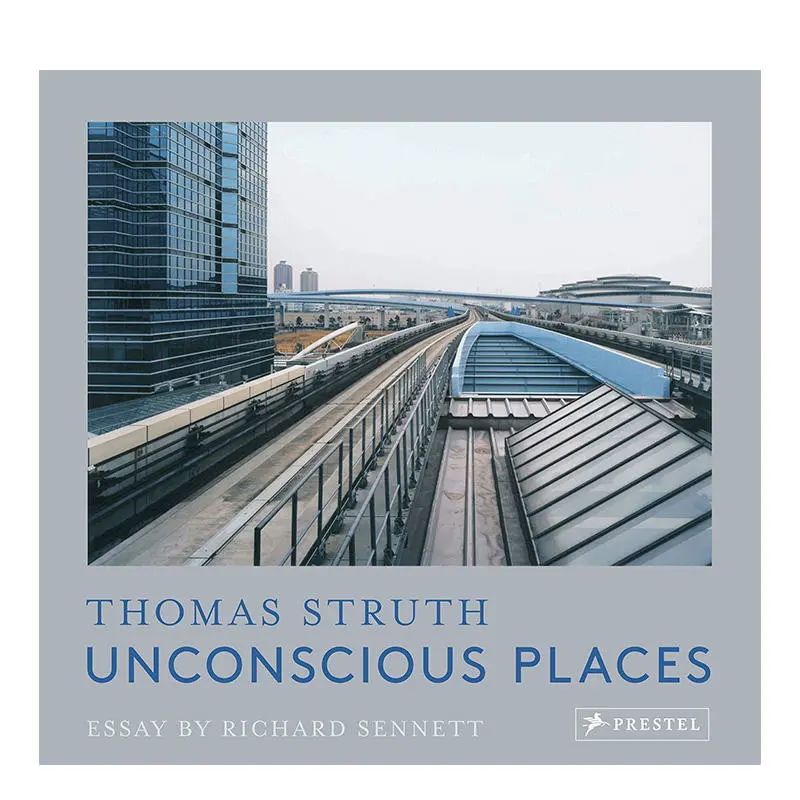

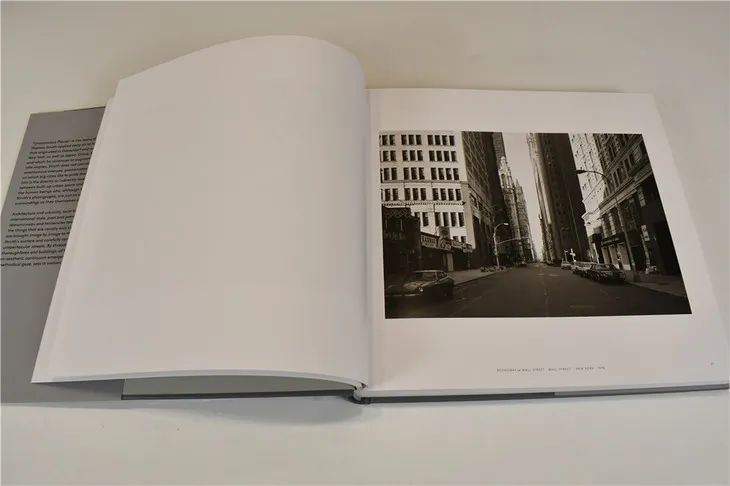

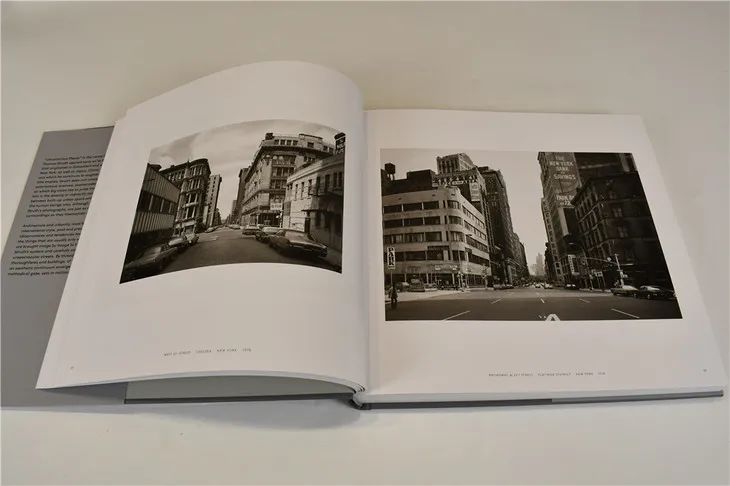

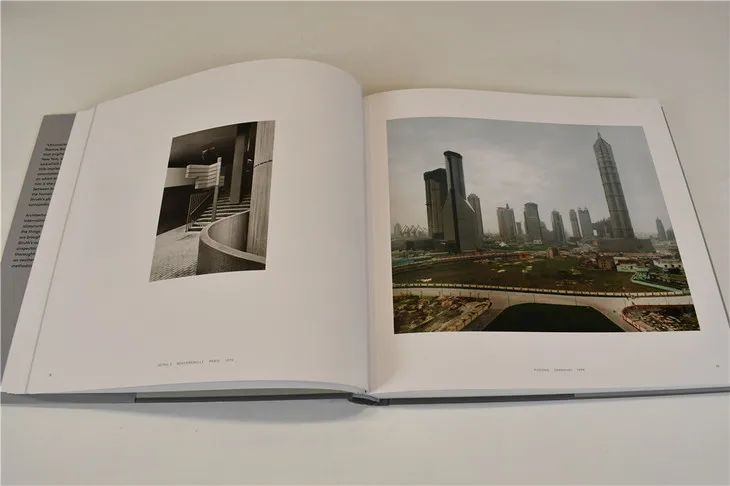

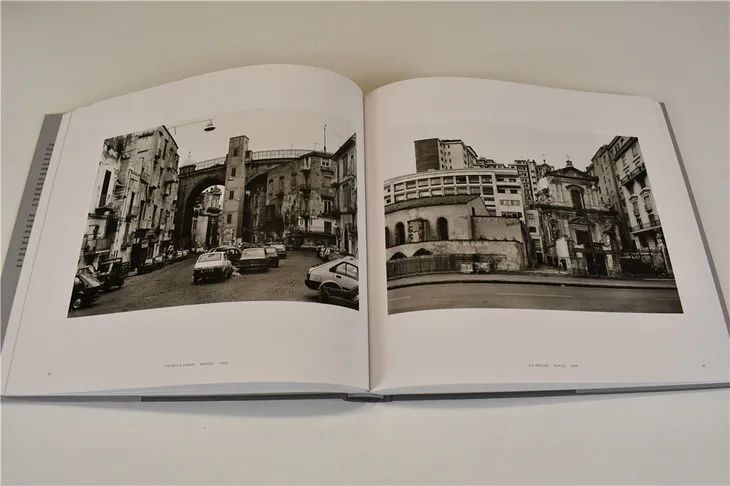

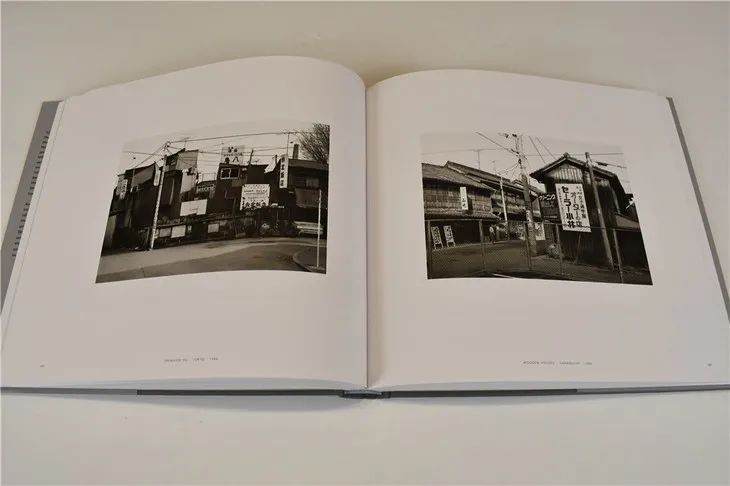

Thomas Struth: Unconscious Places(无意识之地)

出版社:Prestel

尺寸:23.5 x 2.69 x 24.61 cm

语言:英语

页数:264

装帧:精装

出版日期:2020-09-03

《无意识之地》是托马斯·斯特鲁特的代表画册,也是摄影爱好者必入的经典画册之一,其独特的风格体现在他1970年至2010年引人注目的街景系列中。

在这本著名的画册中,斯特鲁特展示了来自爱丁堡、利马、平壤、那不勒斯和纽约等城市的一系列城市街景,这些城市都是在相似的条件下拍摄的——没有人类活动。斯特鲁特将这些平凡的建筑、无人居住的街道和匿名的门面称为“无意识之地”——只有观众才能感受到其意义的环境。

斯特鲁特的图像体现了精湛的技术,展现出了强大、克制的中立性,让我们能够充分欣赏一个城市的特征——从它上面的电话线到下面的人行道。著名社会学家理查德·森内特富有启发性的文章揭示了斯特吕冷静、清晰的摄影是如何引导观众得出自己的结论,而不是强行提出观点的。摄影师、观众和景观之间的相互作用可能是理解建筑如何影响我们日常生活的关键。

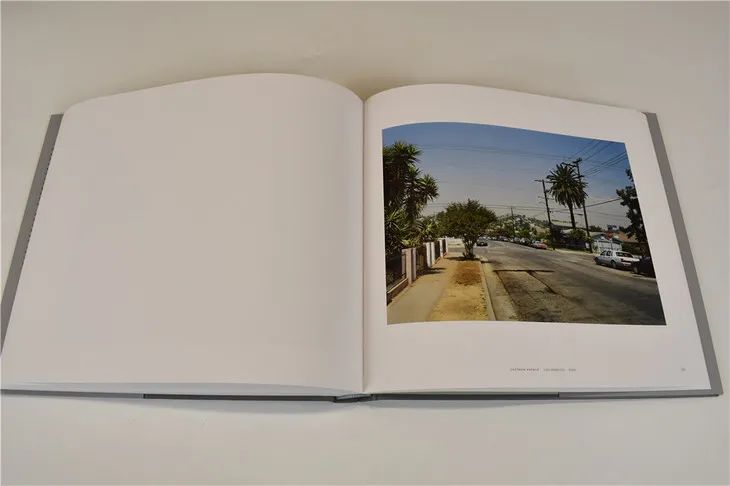

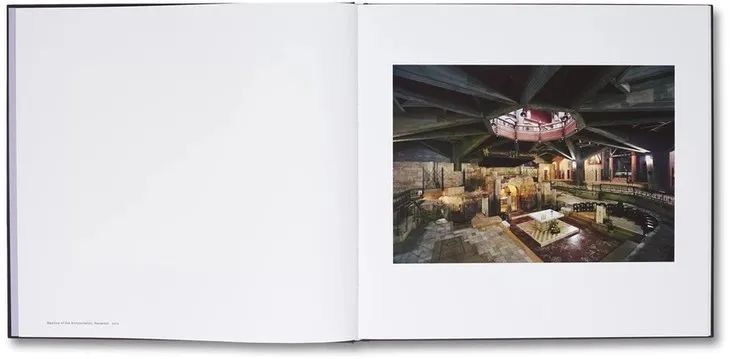

Thomas Struth:Figure Ground

出版社:Schirmer Mosel

尺寸:26.1 x 3.5 x 32.7 cm

语言:英语

页数:320

装帧:平装

作者:Thomas Struth

出版日期:2017-07-12

Thomas Struth

出版社:MACK

尺寸:31.5 x 1 x 29.5 cm

语言:英语

页数:42

装帧:精装

作者:Thomas Struth

出版日期:2014-09-01

原标题:《天堂与绝望乡 | 专访托马斯·斯特鲁特》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司