- +1

当地震来临,我们该如何科学避震?

我国是一个地震灾害多发的国家,唐山、汶川等大地震让人谈“震”色变。

但凡提起地震避险,有一种方法不得不说,那就是所谓“生命三角”避震法。这个避震方法传播范围广,知晓率高。当然也有不少反驳这种说法的人士,呼吁坚持“伏地遮挡手抓牢”的避险方法。那么地震发生时,我们如何才能第一时间科学避震?

首先,让我们来看看什么是“生命三角”以及“生命三角”的局限性。

何为“生命三角”?

“生命三角”是国际救援者道格·库普于1985年提出的避震理论——他认为当建筑物倒塌时,落在物体或家具上的屋顶的重力会撞击这些物体,使得靠近它们的地方留下一个空间,这个空间就是被称作的“生命三角”。物体越大,越坚固,被挤压的余地就越小,利用这个空间的人免于受伤的可能性就越大。

为什么说“生命三角”不是神话?

“生命三角”理论是道格·库普在总结自身地震灾难救援经验的基础上提出的。他还于1996年尝试通过一个楼房爆破实验来验证该理论。但是,该楼房爆破实验的严谨性受到多方质疑。

其一:爆破楼房实验无法模拟真实的地震环境

“生命三角”理论最致命的一点在于,它把炸药爆破导致的房屋倒塌等同于地震中可能出现的房屋倒塌。但真实的地震给房屋造成的破坏却并非如此。房屋受到地震波袭击时,可能发生各个方向上的平晃。

坍塌也分房顶平塌、墙体外倒、墙体内倒等多种。所以,尽管观察地震造成的废墟,我们可以发现在一些位置上确实存在类似的“三角空间”,但地震发生时,人们无法预先知道地震的方式、倒塌发生的方向,也就无法知道什么地方会有所谓的三角求生空间。

其二:以倚靠物不移动为假定前提

“生命三角”避震法有一个基本的假设前提,就是“倚靠物”是不移动的,或者说倚靠物的位置是可控的。按照道格的说法,避震位置应该在桌子边上,因为桌子和倒塌的楼板可形成三角空间。这里桌子的位置必然是不发生移动或者是可控的。否则桌子移动了,人还待在原地,自然不会产生有效保护。

在日本,就曾有过地震时人被弹飞起来的冰箱砸伤的案例。所以,在地震烈度比较高的地区,房间内物体移动的随机性使得“生命三角”的形成具有不确定性。

所以,地震发生时我们到底应该如何应对呢?敲黑板,划重点啦!

当地震来临,我们该如何科学避震?

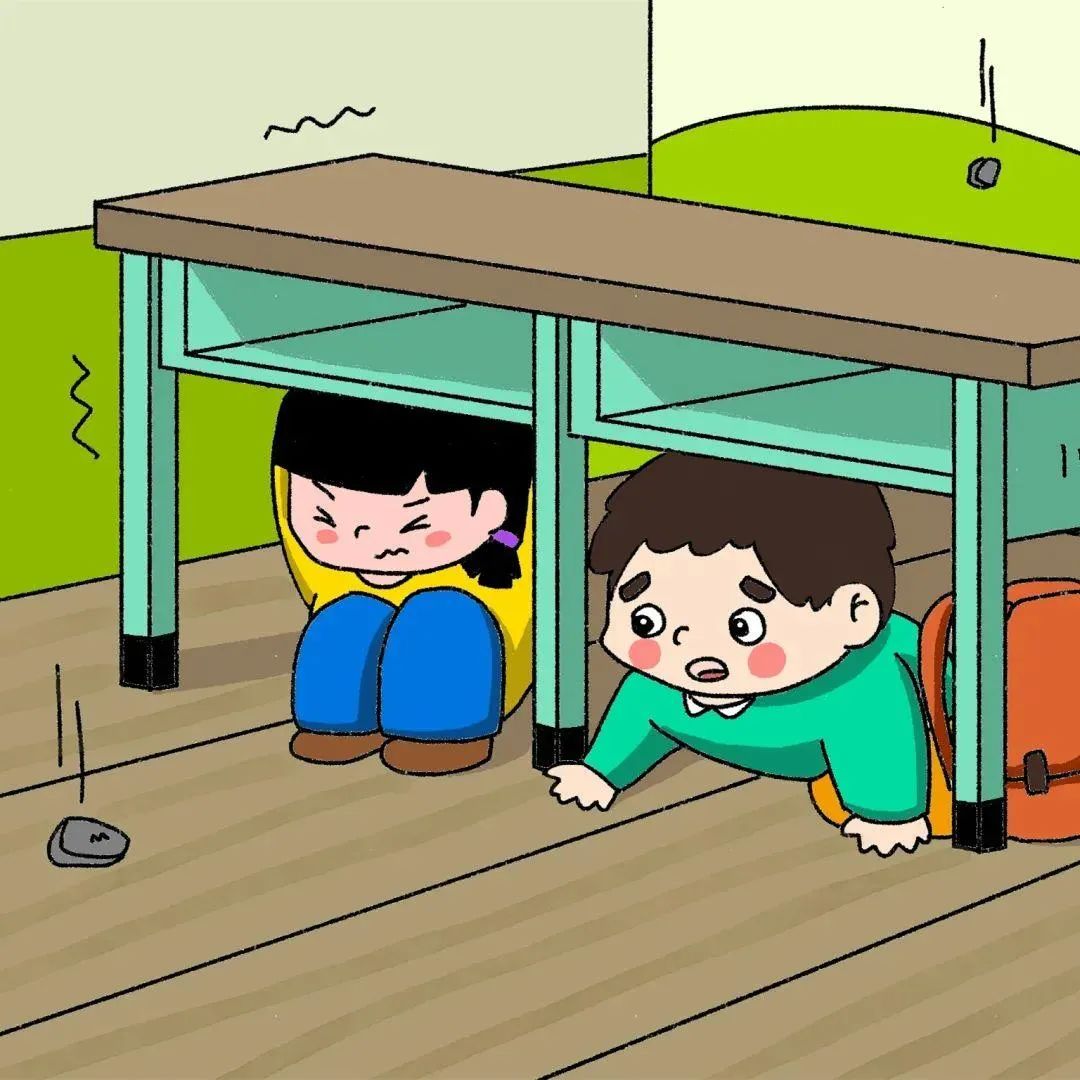

室内就近躲起来

震动不停别出来

熟悉环境好避险

安全空间躲危险

远离易倒活动物

远离悬挂易碎物

伏地遮挡手抓牢

俯身蹲下更有利

低头闭眼防异物

抓紧身边牢固物

“生命三角”避震法的力学原理是正确的,在避震地点(尤其是家庭避震)上选择承重墙或者柱子的底部虽然合理,但同时要注意找软性遮挡物保护好头部。但考虑到地震时房间设施移动的随机性,可能形成的“三角空间”也具有随机性,所以利用房间内家具等作为倚靠物寻求三角空间的方式并不一定可取,相比之下,“伏地、遮挡、手抓牢”的应对方法考虑得更为周到一些。因为“伏地”通过降低身体的重心,可以避免在地震的晃动过程中摔倒受伤;而“遮挡”能够避免坠落物体的直接伤害,一定程度上可以保护人不至于被剧烈的晃动甩出的其他物体所伤害;“手抓牢”则通过保持人与牢固物体的相对位置,防止摔倒或身体移位。

来源:陇南武都发布

原标题:《当地震来临,我们该如何科学避震?》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司