- +1

张之杨 | 有点动物凶猛的时代

以文字纪实,以对话启发。

这里是《建筑档案》对话现场!

局内设计

创始人/主持建筑师

张之杨

“可以说是深圳制造了一个我,我成长的过程其实是绵延在深圳连续性的脉络之中的,也算是速生城市下的一个细胞和个体,在快速之中如何自处?建筑学上的实践呈现?局内是什么?我在哪里?不断在内外之间的跳跃,不同地域“长出来的人?”骨子里总在苛求一种个体地域情结的回归。”

建筑师在面对场地时,会有一个属于自己的理想国,也会带有有一点艺术家的情节,但局内的构想,与现实中的遭遇则形成了一个鲜明的对比,内,相当于一个外壳,通过探索与实践,产生一种温和的抗争。本次,建筑档案尝试走进张之杨的精神世界,看局内在真实与乌托邦之间、世俗与世俗之外,如何找到一种与世界共处的方式?

“人总是带有一点理想主义生活着,抗争之中存有一种对自由的向往,独立思考之中有一种向外的参与。”

机缘巧合之下

进入OMA公司工作

邵兵(建筑档案主编,以下简称“邵”):局内之前是一段什么样的经历?

张之杨(以下简称“张”):最早的公司是2004年我在波士顿成立的,英文名叫“in game”。是和我的两个同学花了一美元在市政府登记的一个小公司。当时主要做一些朋友委托的小改造项目,那个时候我还在读书,直到2005年从哈佛毕业以后回到香港,我们也就分开了,随后就到了易道工作。分开以后这个公司就一直放着,也没有再去做,直到后来我那个朋友回到上海,本来是说要到深圳来一起做公司的,最后他家里有一些事情,就留在了上海。

目前,我们是深圳市局内设计咨询有限公司,大家通常叫我们“局内”,在深圳南山。

2021年-公司日常

邵:你在国内是读完本科过去波士顿的吗?

张:这样,我就简单说一下我的履历 (哈哈)。我是1983年跟着父母到的深圳,来了之后就在福田中学上学,然后,1985年我考到深圳中学,深圳中学毕业之后就上了深圳大学。1988年到1993年,我在深圳大学读书。

1992年-张之杨(右一)在深圳大学

毕业以后先是留校,随后也换了几个工作。先去的是一家装饰公司,后来,又去了深圳总院,辗转蹉跎了几年。

1993-1997年-张之杨(右二)在深总院时期

1997年考了托福,1998年去了加拿大多伦多,考到了多伦多大学的建筑研究生,随即也就开始了在多伦多的工作。在多伦多工作了三年的时间,这个过程当中同时申请了哈佛大学。

1999年-张之杨(中)在加拿大多伦多

2003年去了哈佛,2005年从哈佛大学毕业,这个阶段算是一个边学习、边工作的状态。哈佛毕业以后,2005年我去了美国易道(建筑景观公司),后来,他们要拓展一个城市设计部。因为这个部门刚刚成立,在深圳还没有,我加入易道的时候,就成为了易道最早城市设计部门的负责人,也就这样,在深圳这边儿干了一年多。

2005-2006年-张之杨在美国易道

从1993年到2003年,从加拿大再回到国内,一共加起来也有小十年的工作经验。我的毕业设计是库哈斯带的,他说:“你如果有经验的话,应该做项目建筑师,我们现在只有实习生有空缺,到时候有职位再通知你”,我当时觉得这应该是一个推脱或者是客气话。

但后面有个转折也挺逗的,在易道干了一年多之后,有一天他在中国的合伙人姚冬梅找到了我,其实我回国的时候就已经认识姚老师了,她一直在北京负责CCTV央视大楼项目,当时她打电话说:“老库要在深圳开一个会,他想见一下你”。

2004年-张之杨与导师库哈斯合影

那个时候,OMA已经中标了深圳证券交易大厦,我也没想到他还记得我。我也就约着见了,见面以后他直接跟我说:“我一直都记着你呢,你不是想来我们公司吗?现在还想不想来?我们中标了深圳的证券交易大厦,你可能是最合适的项目建筑师人选。”

我想都没想就答应了,说当然好啊,他就问我这个项目我想在鹿特丹做?还是在北京做?他想让我在鹿特丹做这个项目的配合,我也就去了鹿特丹,前后大概只说了十分钟,我也没问他能有多少钱,因为我也是他的粉丝。他说回头会有人联系你,结果当天晚上OMA鹿特丹公司的HR就给我打了电话,就定下来一个月之后去鹿特丹。

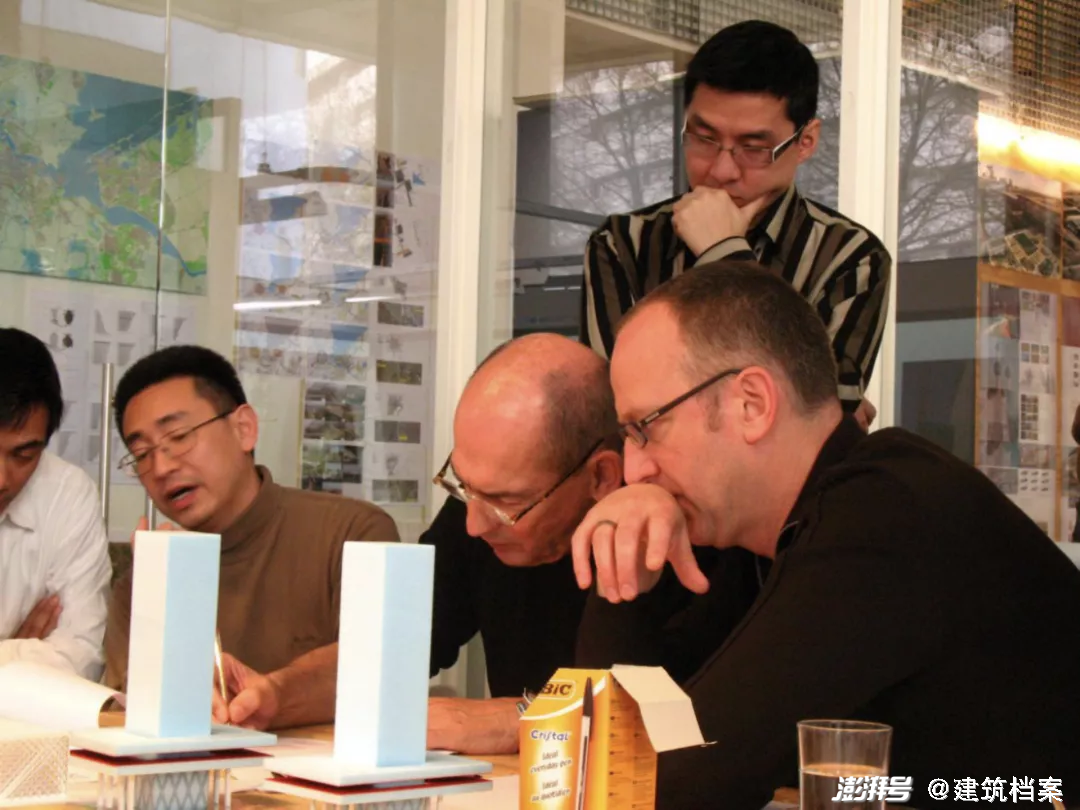

2006年-张之杨在OMA鹿特丹工作时期

当我要从易道走的时候,易道的乔先生也是想挽留我的,毕竟当时是他招我进的易道。我当时还挺坚决的,易道也并非不好,整体来说是一个商业性集团公司,所以,乔先生让我过去做项目,也是挺好的一段经验。那个时候是在2006年的上半年,当时头脑也挺热的,去到了鹿特丹,大概在OMA干了一年零两个月的时间,把证券交易大厦从概念、方案到施工图配合、以及建筑各个专业模块配合好,这个项目的工作基本上也快收尾了。

2006年-张之杨在OMA鹿特丹工作时期-讨论深圳证券大厦项目

本来我还想继续在OMA待下去的,老库有一天找到我,说他准备在深圳、或者香港会设立一个分公司,证券交易大厦项目上需要一个全权的负责人,他说我是最合适的人选,因为我家是深圳的。

本来这是一件挺好的事儿,当时已经到了2007年的八九月份,我那时已经37岁了,我看着CCTV这个项目已经快十年了。随后,我也问了冬梅姐的意见,他说:“你要是答应这事儿,肯定是好事儿,像你这样的阶段,如果努努力,表现好的话,做个合伙人应该是没有问题的。但是,这个工作肯定是很累的,周期也会很长,基本上七八年之内就是围着这一个项目做,这个经验也是不可多得的。”

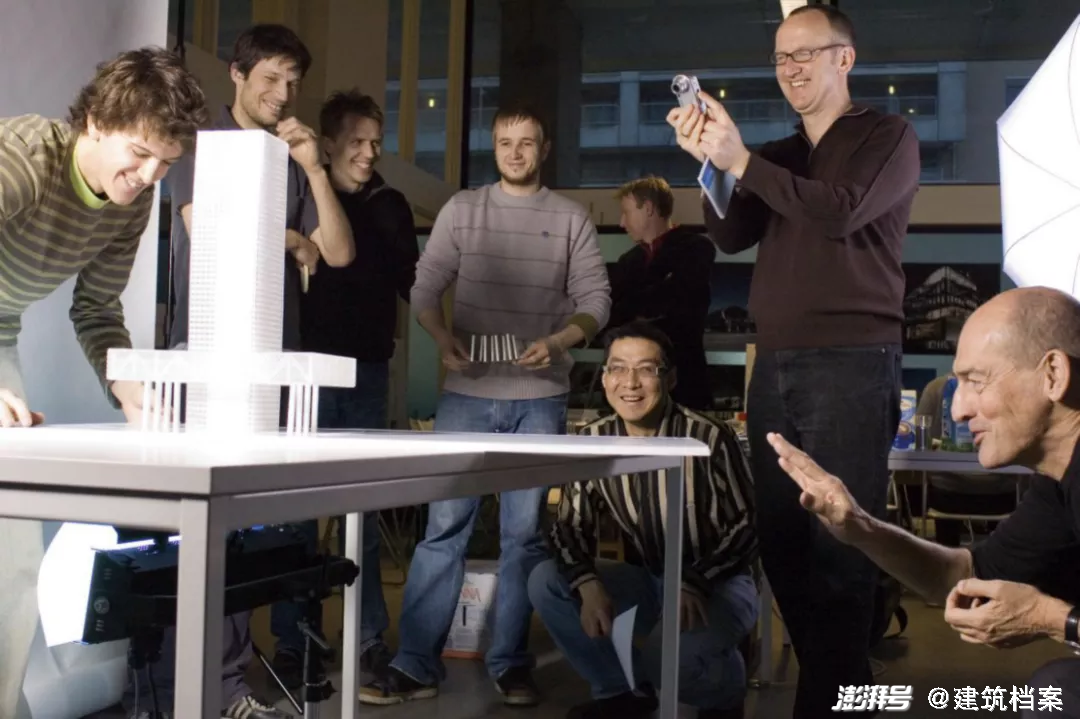

2006年-张之杨在OMA鹿特丹工作时期-深圳证券交易大厦模型旁合影

当时,我在想:37岁再过七年,就44岁了。我一直也想自己做点事儿,这是个很艰难的决定,要是这个项目做完七年再出来创业,可能我就没那个心气儿了。斗争来、斗争去,我还是选择自己做了。

我们租了一个120平米的住宅

把隔墙砸了,就成立了局内

张:辞职之后我就回国了,在北京、上海、深圳晃了一阵儿。当时还是挺想去北京的,也到北京转了一圈,跟一大堆和我同龄的建筑师朋友也都见了见。像现在部院的李兴钢、清华院的张利也都是读书的时候认识的,大家也都挺好,也带我在北京四处看了看,在北京待了差不多两个多月的时间。后来,也了解到北京的独立事务所大部分是在北方找项目,也很难做到北京市里面的项目。

1990年-张之杨(右一)与李兴刚、张利、张彤、宋照清、祝晓峰、王晖等在深圳合影

之后我就去了上海,当时日清设计的创始人宋照清正在做一个中国世博会的中国馆,老宋就找我说:“这个事儿我们准备参加,这是向全世界华人发出设计邀请,你来帮我做,我给你找几个人配合你,我可以给你保底费,你就干就行了。”结果,我就在他那儿开始做这个项目了,用了差不多的一个多月的时间,代表日清做了中国馆项目的投标,结果当然是没中了。

中国馆竞赛方案

老宋当时也跟我说:“我这的业务蒸蒸日上,要不要加入,你可以先从一个小合伙人做起”。当时,他那的业务特别好、钱也多,但住宅居多。我也想既然都从老库那儿辞职了,也一直一根筋想着自己创业,还是婉言谢绝了他。

再次回到深圳时,已经是2007年的10月份了,有一个叫城脉设计的公司投标项目比较多,也问我有一个投标愿不愿意干,大概就是20万保底的那种标,没想到最后还中了标,之后又帮他们做了一个,也中标了。连着中了两个标,这两个标都是商业项目,规模也挺大,他给我的方案费对于我来说也还可以,中了这两个标之后,手上有了钱,我觉得可以开门创业了。

因为年轻,也没有搞过公司,想着两个项目至少能干一年。我就在深圳南山区的一个住宅楼里租了一个120平米的办公室,把隔墙砸了之后,就成立了局内。当时只有一个正式员工,剩下的都是我从深圳大学带来的实习生,三四个实习生加一个员工大概五六个人吧。

随后我们就去投标,可惜一个也没中,但在2008年初的时候得了一个创意奖。当时赶上了一个好时候。规划局组织了一个南油购物中心的项目(现在新加坡莱福士),原来那个地方是个公园,他们要做一个竞赛,同时邀请了很多知名的设计团队,比如马达思班、都市实践以及一些新加坡、美国的公司,再加上当时比较火的几个中青年建筑师,一共有九个团队参与。

这个竞赛是欢迎自由报名的,但是自由报名的要自备干粮没有保底费,只要是已注册的公司都能来参加,我想着反正刚刚开门也没什么活儿,有个机会也就去做了,其中都是大咖、前辈,也就想进去试一试。当时,就这么一个项目,两个月的时间,我在公司带着实习生就干这么一个项目。去投标的时候,我第一次见评委、主席,都是当时在中国建筑界很有名的前辈,有张永和、汤桦、崔恺老师等,还有一些甲方代表。结果我们得了一个最佳创意奖。

南油购物广场(新加坡莱福士)竞赛方案

我们的方案做的是一个很未来的建筑,但当时做的太猛了,开发商肯定不愿意干,欧博当时应该是得了正式投标的第一名。根据议程当时要给40万的奖金,当然这个钱两年后才能拿得到,因为这件事儿,也给我们鼓舞了一下。

当时讲完设计方案之后本来要走,主办方打电话又把我们叫了回去,说是让获奖选手和评委一起吃饭,也就在建筑圈儿里面露了一个小脸儿,大家也就开始知道我们了。也是在那天的晚饭上我们团队也算是正式步入了深圳建筑圈。

接下来的八到十年里,我们几乎全是做竞赛,每年大大小小要参加二三十个竞赛,也会被邀请参加到各种各样的项目中。当时,周红玫刚刚从龙岗区调到深圳的规划局,她是一个在政府里非常激进的且鼓励创意的一股力量。就这样,我们参加一些竞赛,拿一些保底费,也就这么过来了。

精神层面的局内构建

从理性迈向现实

张:在刚刚成立的前几年,大家都是对“局内”这个名字挺好奇的,时常说起也觉得这个切入点挺好的,往里面延展一点,之前在柏涛的分享算是一次回顾与总结。这里面有我对自己这些年的一些实践回顾与剖析,大致有这么几个关键词:

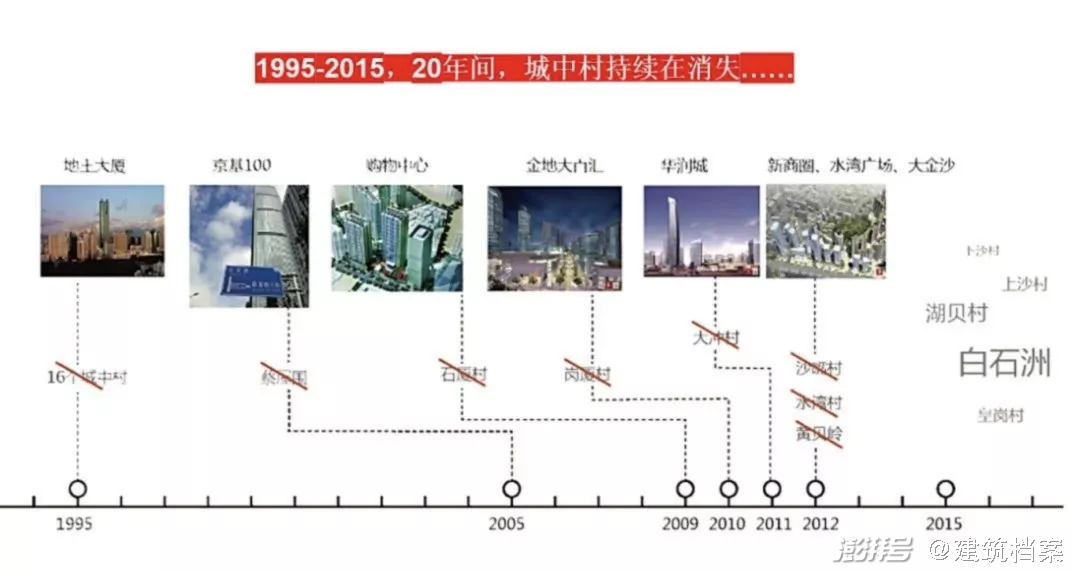

一个是我可能更多的是一个深圳人的视角来看深圳,之前分享的时候,大家也说我是一个活脱脱的深圳样本,13岁的时候就来到深圳,或许,我就是那个“深圳制造”。

1970-1983 荒野-文明

邵:我们从旁观者的视角来看,局内这个名称的切入,算是一种追根溯源,这里面也不光是建筑,还有自我与自我生长的城市。

张:我在深圳的成长历程,算是一种野蛮生长,或者说比较原生态的、躁动的这样的一个城市速生中“成长出来的这么一个细胞”或是“这么一个个体”,或者可以这么说,我,就是这个城市速成过程中造成某种影响的一个反馈,或者说我的整个状态可能就是“这个城市”,从13岁到23岁,是一个人世界观形成的关键时期,有很多潜意识里面的影响。

1983-1998 城市-个体

我是深圳制造出来,说深圳是躁动的也好、没文化也好,我就是在深圳从13岁一个少年的状态一路读到深中、深大,然后就出国留学了。前前后后有十来年的时间,之后又再次回到深圳,后来机缘巧合又做了像深圳中学这种竞赛项目,包括深圳文化馆等,所以说我跟深圳的关系很密切。

1998-2007 边缘-中心

我在柏涛的那一次分享,整理并调整了之前个展当中的架构,2019年双年展的“共生之城”是一个乌托邦式的对未来城市的构想。实际上,我酝酿了很多年,借用这件事情来剖析我自己,以及我与深圳这个城市连接。在这之前,包括在哈佛上学的时候以及OMA与老库的接触,对我解读自己、解读这个我成长的城市观点、以至于我后来的实践,整体上是一个连续的时间经验,也可以说是“局内”从无到有的生长脉络。

2007-2021 局内-局外

邵:你在讲的时候,我在想局内到底是什么?局内会涉及到“内与外”的问题,涉及到“局”的问题,“我”在哪里?为什么重要?然后,“我”为什么要在这里?这里边到底有什么?不同地域生长下来的人进行对话的时候,“我”的状态,“我”的自处方式然又是什么?局内到底在关注什么是城市?还是在关注那一类型的建筑空间。这一切的探讨都是为了人而来,或者是人与世界共处的方式,那么这一切应该怎么在局内发生?

张:之前,我们也写过一段有点像宣言的东西,这两年的一个状态里,局内还有另一层意思,从属于是精神层面的探究,相对于外部的真实世界,局内更乐于构建一个接着一个的桃花源亦或乌托邦。它不仅仅关乎审美表达,而且关乎如何构建一个空间的场域,一个带有生长性的空间状态,一种独立的生态系统,甚至可以是一个庞大的时空扭转,也是立足于局内的一种抗争。

为什么叫局内呢?我是希望身在局中的,但又并不沉溺于世俗,或者说周围的环境被世俗完全消减,所以说,局内有一点就是“在包裹之内”,一直以来我们的实践都是在坚持做我们自己内心相信的那个“乌托邦”,算是带有一种比较美好的向往向前走着,在中国我们称之为“桃花源”,桃花源,即是一个中国版的乌托邦。从外部来看我们,局内这十几年下来最明显的一个工作特征一就是“参与竞赛”。

将近参加了200个竞赛,竞赛也成为了我们生存状态里一个最重要的日常,参加那么多竞赛,其实也是一种逃避。在做委托项目的时候,我才觉得这个逃避是积极的,一开始我们做过一些委托项目,甲方就有一些各种各样的构思与诉求,包括经济测算、投资效益、市场适应力等。

参与设计竞赛近200个-部分项目图片

你会发现参与这样的项目,从头到尾完全没有独立思考的机会,竞赛有一个好处,直接给你一个月到两个月的时间,在做提案的这个时间之内是没有干扰的,你可以完全独立的去面对这个“场”与“课题”,并提出一个符合你价值观的解决方案,或者说去构建一个你自己觉得理想状态下的系统。这种关系有点像艺术家,凭借关系的加工与建构,完成自己的创作,至于说市场上谁来买它,把它摆在那儿,去遭遇。这个叫做遭遇,遭遇这样的一个“情投意合的人”,买画的人肯定跟这个画家在精神上以及可以从他的作品中产生共鸣才会买。

我们也希望局内的状态,是我们先给出一个局内的构想,是最理想状态下的一个结果,当然,这也仅仅是我们的理想,之后就是“遭遇”。如果这个甲方喜欢,那说明大家已经存在一个比较容易沟通基础,所以,这个事情也显得我们不太容易去迎合,当然,这个中标真的连1/10都没有,基本上大概率就是不中。

受MENG建筑创作院、粒子普拉斯之邀,进行了一次竞赛心得的分享演讲

所以说,我们需要的是一种精神上的自足与自处方式,也会更沉浸在这个基础之上去完成一个构想,一个虚拟的、带有理想化的这样一个过程里,这个“内”实际上是一个外壳,是相对于外面存在的一种“自我”。反过来说,通过样一个个项目的实践和探索,用这种方式去面对“一些现在外面我们并不是很认同的现实”。通过这种类似于“温和的批判”,也是我们并没有能力去指着人家能够给到什么,不管是政府还是发展商,我也不觉得我们比人家更厉害,也并非一定要站在自我的视角去批判或者去跟人抗争,但是,我们通过创作完成了对于设计价值的自我归属。

邵:理想与现实总是共存,它其实是一种常态。其实我也在面对遇到这样的问题,要做一个赚钱的人、一个做生意的人还是一个带有理想的人?还是说要去成为一个有点艺术价值与思考的这样一个人?或者说带点文化属性的这样一个人。这里面很矛盾,我也在想到底自己要干什么?你要挣钱你就大大方方的去挣。但其实有时候就是徘徊、犹豫、矛盾,挣钱了是不是就不能提起文化与理想这件事了?好像钱跟理想是背离的?上次采访刘晓都老师,我还挺感触,就是觉得他骨子里有一点混不吝的东西,但是还有一种特别的真实感。这种人味儿的东西在他身上一点一点渗透出来,让你觉得这个人是一种活生生的状态。

刚才你讲到真实与我们要打造的乌托邦,或者是一种在世俗与世俗之外,局内主干里的东西还是“要抗争一点”,或者是在一种正向的逃避之中,从而保持一种独立思考的状态,把自己封存起来的同时,有一个相对独立的角落可以安放一种我们称之为"设计理想的东西"。如果没有了这个,可能人活着就完全是一种行尸走肉的状态。

你说那是一个“外壳”,有这个外壳很重要。局内本身就是一个事务所,它又是一个企业体的名字,也是因为这个外壳,产生了一种温和的抗争,作为一名建筑师,总是要找到一个最合适表达自己方式,内里深处也总会有一种“野性”。

张:你的反馈,反过来对我有点启发。让我想起在公司做团建,要给年轻建筑师们做一些分享的时候,那种没有想好、即兴的时刻会有。经常说什么呢?我会说你们可以把局内当成是一个学校,在公司他们都叫我老师,而且,我当时也在深大教书。

其实,我觉得这有一个边界,纵观这个场域来说,,就是说要建立一个理想的且有别于外面觉得不好的新世界。做的好不好,是每个人都有的局限性,像我们都经历过的大学时期,我们叫“象牙塔”,这很有意思,我们每个城市都会有各种类型的学校,到一个学校,会发现在这个学校里会充满了那种“理想的意味”,有很多的树木、花园,所以,我们读书的时候,常常会听老师跟你讲当你走出这个校园的时候,你可能就无法再去躲避那些你无法躲避的现实了。

人真的是挺可怜的,当我们走进这个艰涩而又强大的现实中去的时候,不管是精神上还是生存现实那个维度上,都像是一个无情的绞肉机,一般情况下,这个真实世界的碾压,是很少人能扛得住的。

局内组织团队出行和美术馆考察参观学习

做局内,关键在于这个局内里的“内”字,我自己开始感觉到这里的“内外关系”,内外的这种辩证关系特别有意思,这个“内”,很大程度上是从一开始就注定我们要接受了作为一个loser的身份,我说的loser是指我们所在世界价值维度层面的的loser。

我很早就已经想明白,我可能没有办法去做一个商业建筑师,我不是不爱钱或者是不是我不想挣钱,其实,局内也在天天干着要挣钱的事,但我觉得在局内的价值链当中,挣钱是结果,不是我们的目标,这件事儿很重要。

这些年我们做下来,还有一些让我觉得欣慰的事情,上帝并没有让我们真的饿死,你知道很多艺术家执着于艺术,但并没有人逼迫他走上一条非常冒险的路。你在用你的观点和思想的溢出与产出,一个做文字的、写小说、写诗去启蒙,或者说文学家是用文字去启蒙,建筑师则是要用建筑与空间去启蒙,退一步来说,建筑师若是作品没有盖成,那么提案其实在很大程度上,可能在通过展览传播的方式来启蒙。

2020年-IN&OUT局内设计实践作品展2007-2021

所以,我觉得好消息是这么些年,我们并没有放弃自己内心比较坚持的一些理想,也并没有完全放弃去迎合市场而饿死;坏消息就是,十几年间我们依旧是一个很小的事务所,实际上这个事儿我已经非常坦然了,大概四五年前我已经非常愉快的接受这样的一个结果。

坦率的讲,现在来我们公司的小伙伴儿,来应聘的人越来越多的并不是因为深圳吃不上饭,也并非仅仅是为了一份工作或者说是一口饭吃的状态。这跟早年有很大的不同,那时候真的是有很多年轻人,根本就不是为了建筑,更不是什么你听过的学校,就是因为我们这里能够给到一口饭吃,我记得还有一个员工,是因为在他前单位三个月没发工资,才到我们公司来的,早年就是这样。但是,现在这两年越来越多的反倒是一些国外留学回来,他们不想进商业公司,自己的小宇宙也蛮强大的,这些年轻人会想要坚持出一些作品,或者想要探索的年轻人开始变的越来越多了,也就是这样,形成了一个小小的十几个人的小小的“局内”乌托邦。

这个事儿也让我特别的愉快,公司做项目基本上不会面临这种话题,到底是商业更重要还是咱们方案更重要?局内虽然承载不了太多的年轻人,但是哪怕十个八个,年轻一代的建筑师,职业的早期阶段,也就是毕业十年或者是五年以内的这个时间段,让他们能够看到自己坚持的理想。我也认为今天和未来的市场,会需要越来越多有特色、有自己独立价值观的建筑师,差异化的建筑师在这样一个市场当中有越来越多的生存和实践机会,总体来说,还是比较乐观的。

2020年-局内设计实践作品展现场

邵:局内,探讨的是不是一种在虚构和现实之间的存在状态?我们要找到的一种适宜自我设计的自处方式,但我们仍要保存理想介入社会与市场,那么,虚构的价值是什么?

我们到底如何去保存一份理想?保持一种被我们称之为好建筑师做建筑的状态。那是一种年轻化的建筑状态,并不是一种非常世俗的、世故的一种人生状态,它好像还带点痛感、带点抗争、带点对自由的向往,也需要带点理想去做,所以,在这里边,我们进行虚构的这样一个意义和价值到底是什么?是为了反哺我们自己还是社会?让人觉得自己活在一个世界里,在一个场域之中也可以这样活着。其实,局内算是一个命题,也是最初的一个问题,如何回答?可能靠的并不是一个个空间,而是需要一群人,这十几个人共建了一个这样乌托邦,可能需要很长的路,让大家把这样一个带有乌托邦特质的建筑理想绵延下去。

是这样,尤其是你在写这个引言的时候,你在最后一句提及“灵魂的救赎”,一代人有一代人的怕与爱,世界里诸多的存在,有臭烘烘的一面,也有香喷喷的一面,时间也总会带来一些新鲜的,遭遇着,向前走去。

张:你刚才讲到“虚构”,应该说我做“局内”,最开始的时候可能很多事情并没有想清楚,这十几年间,我个人也实现了一个世界观的转化,这个过程是非常痛苦的。创业之初,我们不停的做竞赛,不停的输不停的做竞赛,也经历过公司根本就发不出工资的时刻,那个时代下就有过这种抉择,到底还要不要坚持下去?也有过一些妥协,但这个过程当中,我也只能说这样个一个结论。

我经历了一个从唯物主义者转化成唯心主义者的过程。咱们从小的教育都是唯物主义的、辩证的、马克思的,也是在这个过程当中,我认识了上帝,现在我是一个基督徒。以特别的真实的人生体验,回到刚才咱们谈的话题,开启了我无数次在思考人生的瞬间。就说我们建筑师的黄金时代,能力开始成熟在三十几岁到40岁上下,精力上饱满、旺盛,直到我退休这样的年龄,也就是二三十年,这个有旺盛的创作能力和比较敏锐的思辨的状态,时间长达的二三十年,短的十几年也就这样了,一个建筑作品的完成,三五年时间算快的了,有些作品要持续十年甚至十年以上。

所以,我觉得唯心主义的信仰对我的影响也是非常大的,我并不是一个非常刻意的要选择一个乌托邦,或者是要选择一种务虚的方式去做公司,这并不是一个很艰难或者很痛苦的选择,恰恰是我觉得是对的、很正确的选择,也是一个很奢侈的选择。

2020-粤港澳大湾区设计展演讲分享

我们在这个行业里面,也时常会看到各种各样的媒体都在吐槽“996”、“加班”、“改改改”等,这种段子特别多,大家也都在自嘲自讽。但实际上我们还是要看到本质的东西,建筑师需要的是“被唤醒”,至于说谁能够被唤醒?任何一个时代能够被唤醒的本身就是少数,现实世界真的太强大了,真金白银是你很难去抵挡的,那么,被唤醒的这一批人当中还能够坚持,有这种决心并且去执行的人就变得更少,所以,这个年代,像文人、知识分子都是少数派,但整个世界,他们的一些思考、观点、言语也都在影响着我们的时代。

我大概是在37岁的时候做的这个公司,所以,我说唯心主义,就想着我可能更注重的是我到65岁、70岁退休这几十年间,想要的是一个什么样的状态,可能最奢侈的就是我要的是一种精神上的自由或者说在观念表达上的自由。这一点跟艺术家特别的像,我可能没有艺术家那么有才华或者那样的一种思维方式。毕竟我们是理科生出身,但我真的特别享受做投标的过程,就是一个地方,没有人跟你说什么,我们要去自己想,我想怎么干就怎么干,最后通过团队一起努力把它表达出来,呈现给别人,中不中标这件事情我很早就已经释怀了,因为以前输的实在是太多了。

特别有意思的是,我不知道是不是因为这个信仰,信上帝这个里面最核心的一个东西,就是把什么事儿都交出去,有句俗话叫“谋事在人,成事在天”,其实,这个信仰对我的职业影响,最重要的就是这个意思就是“谋事在我,成事在上帝”,所以说,我们基本上就是把自己能做的做了,我的能力也很有限,去做了,至于人家选不选?中间发生什么?都是我们不能决定的,这么多年我们就是坚持不去用自己的小聪明,去follow那些潜规则或者是说去搞关系。

只是做创作,其实这个过程反哺我的是什么呢?这些年来,巨大的反哺的是“我”,我整个人的心智的状态一直保持的比较阳光,相对来说,就是比较健康。虽然我们看到四五十岁的中青年人,特别是政府、职场上的人,都在承受各种各样各方面的压力以及需要面对的心理问题,有的时候比身体的问题更大。我的观点是,有时候选择屈从,实际上你并没有得到,随波逐流,其实你也并不轻松,在另外一个层面上其实是一种慢性的自杀,或者说是一种叫做“放弃你可以享有的某种自由选择的权利”。

我说一个现象,“一条”在几年前出来以后,越来越火,我总结就是“一条”这种公众号那么受欢迎,从另外一个角度上,它是一个叫做“精神上的安慰剂”,因为你在生活中得不到,“一条”里面最让人愿意看的都是那些,一些知识分子在郊区弄个农民的烂房子,改一改、种种花、种种草,艺术家在里面搞搞创作,或者退休了去那边,摆脱城市里的那些烦心事儿。大家其实都有这种追求,这种挣脱束缚的一种内心需求,只不过有的人敢去做,有的人不敢去做,局内而言,我不能说我们做的很好,但我觉得我找到了一个平衡点,如同“小隐隐于野,大隐隐于市”这一类。

我们选择不去正面和这个强大的世界机器系统“以卵击石”的碰撞,我不会去选择那种自不量力的自我毁灭式的表达,但是,我觉得我们还是会在这个缝隙当中寻求到自由,然后,让自己能够在一个相对内观的世界里面去创造一些价值,并把这些价值封存起来。

这些东西能够感动一两个人,它也是有意义的。我就是我,我们可能会选择一种更谦卑的姿态去抗争,用“软的方式”去抗争,就是不从就好了,也不一定非要去对抗,可能这就是一个真实的状态。

本文图片由局内设计提供

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司