- +1

记忆比电影剪接更省略—— 忆爱玲

原创 欧嘉丽 活字文化

四年前的今天,2018年1月3日,香港知名影评人黄爱玲于睡梦中安然离世。黄爱玲女士的丈夫是学者雷竞璇先生,曾在活字出版《远在古巴》一书。她本人的《梦余说梦》也由活字文化策划、由北京大学出版社出版。

黄爱玲小姐于香港出生,七十年代随夫赴法国期间进修电影,于法国社会科学高等学院师从 Christian Metz。回港后历任香港国际电影节英文编辑、香港艺术中心电影部策划、香港国际电影节节目策划及香港电影资料馆研究主任,其后为自由身文化工作者,兼教授电影课程。

本文作者欧嘉丽亦从法国回港,相同的背景喜好使二人私交甚笃,今天,活字君与书友们分享欧嘉丽教授撰写的回忆文章《记忆比电影剪接更省略—— 忆爱玲》。谨以此文表达对黄爱玲女士的缅怀。

记忆比电影剪接更省略—— 忆爱玲

—

欧嘉丽 文

本文原刊于《梦余说梦 : 黄爱玲电影随笔集》

在咖啡馆阅读的爱玲,就是一度美的风景 欧嘉丽摄于2016年10月13日

爱玲与我,都是一颗“巴黎心”,都有一个懒得理会狭义时空的共通点。

与其说我们是“曾经的巴黎人”,曾经在巴黎读书、生活与挨过穷学生的清苦,倒不如说,我们对法国文化艺术的体会、理解与融入,并不止于向往之心。爱玲经历的,是二十世纪七八十年代的巴黎,而我踏进的,是九十年代后期到千禧年以后的花都。在巴黎,我们不曾有过碰面之缘,也说不上拥有同样的巴黎心。但我们曾在不同的时刻,在巴黎的学府心脏地带“拉丁区”的大学、戏院以及大街小巷里奔跑过。在花都的时光,爱玲曾是巴黎第三大学“新索邦”(La Sorbonne Nouvelle)电影系的学生,而我,曾就读过三所法国高等学府,巴黎第四大学“索邦”(La Sorbonne)是培养我走进法国现代文学的第一个学术场所。与爱玲的投缘,可能远在我们还不认识彼此的时空里。

天经地义的文学与电影梦

黄爱玲(1952-2018),资深影评人。1976—1985年游学法国,攻读电影,曾担任香港艺术中心电影部负责人、香港国际电影节节目策划、香港电影资料馆研究主任。在电影资料馆工作期间,黄爱玲结合大量丰富的资料,历年编著了香港电影研究专著十多部,并参与影片修复计划。其编著的《诗人导演——费穆》一书被公认为最具分量的费穆研究专书。

爱玲喜欢随缘而为,凡事先静心观察。她那以远镜并长镜头静观世界的心,就是她自己常说“喜爱做白日梦”的其中一种状态。记忆里,她不曾问我为什么喜欢文学,也不管我为何孤身远赴花都学习与生活,仿佛我们喜爱文学、电影与艺术,我们追逐梦想,都是天经地义的事情,用不着投以鼠目寸光而大惊小怪。难以效法她宏大的气度,我对她的经历,总是感到很好奇。我曾经追问她为什么喜爱电影,不爱炫耀“曾经”与“经历”的爱玲,总是轻轻的“哎呀”一声,笑着把俗气的问题抛到云外九霄。有一回,我很是咄咄逼人,孩子气地要追问个究竟。爱玲于是眯起她家黑猫儿一样的眼睛哈哈大笑,轻描淡写地抛来一句:“是我懒惰吧。”

爱玲笑着说自己懒惰,不喜欢读书而喜爱做梦。她说自己自小便喜爱看电影,想来是跟贪睡多梦有关:“坐在漆黑的电影院里,眼睛瞪着,精神却是朦胧状态,一任银幕上的光影牵引,走进那太虚幻境。其实,也不是没有清醒的时候,可看电影就如做梦,美也好恶也好,身体都不由自主地黏在座椅上,直到银幕打出一个‘完’字,才游魂似的重返意识的国度里去。”(《我的红气球》)爱玲的电影梦,一如法国导演Albert Lamorisse的Le ballon rouge(《红气球》,1956)里那些小小的却能感知、理解并陪伴寂寞心灵的气球,无论在多么艰难的环境与状态里,总有飘飞得更高更远的梦想能力,在蓝天白云的晴空下,流洒出无限炫目与悦心的色彩。

《红气球》,1956 剧照

爱玲独立的电影思维,应该在中三开学的时候萌芽。那时候,通过葡萄牙裔英语老师的鼓励,爱玲摆脱了那年暑假二哥从高处跳下的死亡恐惧,作别了跟随妈妈看电影,或是拉着哥哥们的衣袖跑公余场的童年,寻获了自己独有的“红气球”,“饥不择食”地走进电影院里,做起独个儿的“白日梦”来。爱玲不止一次跟我说,七八十年代巴黎第三大学的午间电影院里逢星期一至五所放映的十六毫米经典电影,开阔了她对电影的眼界。那些年,她总是咬着一个法国面包、挤着长龙,还忍受着吸二手烟和被遮挡银幕的痛苦而迷醉在光影的梦境里。

两种法式的戏缘

爱玲曾说:“相见是缘,相知是福。”爱玲与我,无论在辈份、见识或是气度上,都不能够同日而语。然而,我们同是懒理小情节的投缘朋友,除了港、法的文化与生活背景以外,喜爱电影的癖好,让我们多添几分相知的情分。

曾经福来缘深地,在没有相约下,与爱玲在不同的电影节及戏院里,同场看过不少电影。在戏院与她碰面的时候,她总会坐在接近后排的位置。有一次,我在她身旁说:“我的双眼太有‘深度’,那么后面,影像没有张力呀。”

爱玲把手臂交缠起来:“我才不要坐在前排,压力那么大。”

黑暗中,爱玲拉起更远的视觉镜头,旁若无人而静美地融入光影跳动的节奏里。

印象中,爱玲的大笑和突如其来的幽默反应煞是令人措手不及。爱玲与丈夫雷竞璇同住在城中文化小村落的时候,是我楼上的邻居,我对他俩有某种依赖的情感。有时候,我会跑到他们家吃饭;夏天我回巴黎度暑假的时候,会请他们保管大门钥匙,也请他们帮忙照顾家里的大型植物,定时浇水;有法国朋友来我家暂住的时候,曾请他们帮忙转交钥匙。有好几次,我曾打电话向爱玲诉说生活的苦。当爱玲家刚搬到西贡的时候,我还在电话里放声哭着。爱玲许久许久地沉默着,待我哭累了的时候,爱玲没有多余的话,平静而简约地说:“出来看场电影吧。”

生活的另一扇门

哪来的胆量,爱玲在二〇一二年的夏天,邀请那时候鲜有公开评论文学与电影作品的我在十一月到香港国际电影节协会举办的“赛马会电影学院”主讲《红高粱》的电影与文学改编。那年的秋天,家人突然病重,我面对人生最苦痛的转变当儿,爱玲为我打开了学术与生活的另一扇门,让我在寒冬里,在失落和彷徨无助的时候,醒觉除了悲伤哀愁的灵魂和疲倦不堪的躯体以外,还有文学和艺术,让我重新寻回属于自己的“红气球”。

黄爱玲(左)与欧嘉丽(右)曾以电影与文学中的《小王子》为题演讲(麦圣希摄)

翌年秋天,爱玲再找我去“赛马会电影学院”讲《林家铺子》的电影与文学改编。自那次以后,爱玲邀请我一同公开讲过几场电影与文学的讲座,谈论的大部分是中法作品,如她喜爱的Marguerite Duras和Maurice Pialat的文学与电影。这两三年来,我完全投入电影与文学教学以后,开始大胆地邀请爱玲同台演讲。我们曾在百老汇电影中心讲论Le petit prince(《小王子》)的文学作品与电影;二〇一七年三月十七日我筹办浸会大学拉阔文化与电影学院及法国领事馆合作的Les enfants du paradis(《天堂的孩子》,1945)放映活动中,也邀请了爱玲与我一同评论作品。爱玲从法国著名女演员Arletty的演绎内涵与风韵,联想到中国女演员白光的表演风格与韵味,令中法电影的交流分析很是吸引人。

喜欢电影,大抵跟喜欢一个人一样,有时候很难理性地细细分析哪种色彩、哪个镜头、哪样切割的时刻、哪股味道或哪一句话最令你神魂颠倒。喜欢的电影,一如喜欢的人,许多时候会有一种整体性的、令人情不自禁的恋慕。爱玲分析的电影,很多时候都是她整体恋慕的对象。她的笔调,往往摆脱理论的规限,直截了当地从她喜欢的情味切入,并以诗意为文字肌理,然后娓娓道来。

爱玲对于喜爱的作品,会毫不考虑报酬地答应参与主讲,有时候,反倒体谅经费不足但热心推广电影文化的机构,不斤斤计较车马费的问题。爱玲从不掩饰对文艺作品的好恶之心,不吝啬对美好事物的赞赏,对于后辈的提拔,热心而低调。好几次,我们一同演讲后,她特意给我留了讯息,赞美我的论点与讲辞。也有些时候,我因为太紧张而不够得体,在场的爱玲,会很体贴地看在眼里,默默地支持着。

电影与中国社会文化

黄爱玲小姐书写电影文采斐然,流丽感性中不乏深刻洞见,备受影评界、文学界推崇。其文章散见于各大报章、杂志及期刊,著有文集《戏缘》和《梦余说梦》,编有《诗人导演──费穆》、《理想年代──长城、凤凰的日子》、《国泰故事》、《邵氏电影初探》、《李晨风──评论 · 电影笔记》、《粤港电影因缘》、《现代万岁──光艺的都市风华》、《风花雪月李翰祥》、《故园春梦──朱石麟的电影人生》、《冷战与香港电影》、《费穆电影孔夫子》、《中国电影溯源》、《王家卫的映画世界(2015版)》等。(照片由雷競璇先生提供)

爱玲对文学与电影的兴趣,浓浓郁郁的。对于社会历史与政治氛围,其实也很感兴趣。二〇一四年我开始投入文学与电影教学的当儿,九月至十二月期间,爱玲巧合地在我当时工作的理工大学开设“中国电影与中国社会文化”课程。没课的时候,我总会跑到爱玲讲课的教室,脱掉老师的“外衣”,做个“客籍学生”,旁听她的课。第一节课里,爱玲一开口便淡淡然地说:“我不点名。请准时。人在心在,心不在,倒不如不上课。”没多少客套的介绍,爱玲直接入题,由历史的角度切入分析中国电影:“电影涉及很多事情,不如文学、写诗一般,拿笔就写。”

十三节的课程里,爱玲从中国电影的萌芽与发展,讲到当代陆港电影的合作趋势。从一九〇五年的首部中国电影《定军山》,谈到二〇一三年上映的《一代宗师》“是一部十分成功的陆港合拍戏”。课程内容的广度与深度,难以笔墨形容。最难忘的,是爱玲讲课的风格。她不管你爱听不爱听,就是一股热情又从从容容地讲她的课。除了关心不同时代中国电影的发展情况、电影美学形式与内容以外,爱玲分析电影中的女性描写尤其细腻独特。她喜欢从自身的感受开始感染学生:“我第一次看中国电影,是在一九八二年意大利都灵的中国电影回顾展,惊为天人。”讲到情浓的时候,她还会背诵诗词,也记不起她放映什么戏来着,爱玲说:“春风又绿江南岸,明月何时照我还。”用王安石《泊船瓜洲》的七言绝句点出画面中的乡愁与黑白里的色彩厚度。又有一次,爱玲要求学生仔细留意某个长镜头里,白墙上树影的蠕动与风的痕迹......

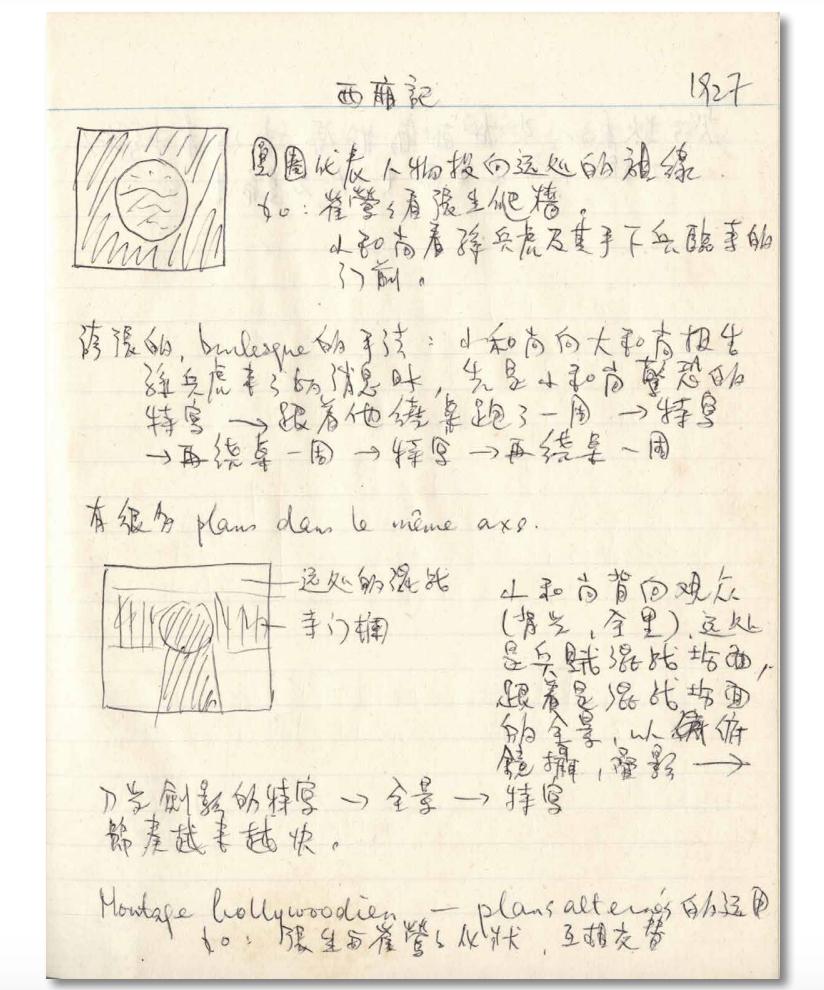

1983年看《西厢记》(1927)笔记

二〇一七年一月至二月期间,爱玲在中文大学与马树人教授合讲“从中国电影看中国文化与政治”的课程,我又成为座上客。爱玲说:“希望透过这个课程,我能多了解当代香港年轻人对于文化政治的想法。”爱玲在中大的讲课,虽然与理大的有类同之处,但更强调中国文化与政治对电影的影响,她花更多的时间陪伴学生在课后欣赏并讨论与课程相关的电影。爱玲讲课的时候,又总是言辞优美,风度翩翩而诗意漫溢,令人难忘。在中大上课之前,爱玲总会细心地用车子接我上山听课;下课之后,她又送我到火车站乘车回家;很多时候,我俩在两间大学的咖啡室与饭堂里,消磨了不少电影剪接镜头下,微风洒落点点阳光与丝丝细雨的美好时光......

欧嘉丽,法国国立东方语言文化学院文学博士,现为香港浸会大学电影学院讲师。

本文原载于《香港电影评论学会季刊》第四十二号,二〇一八年四月

相关推荐

黄爱玲 著

北京大学出版社

2019年2月

本书是当代著名电影评论家、影评人黄爱玲的经典代表作,内容包含了作者2002年以来创作的近百篇重要的电影评论文章。

黄爱玲的电影文字独具一格,篇幅短小,优雅动人,注重个人感受,不摆理论架子,具有极强的可读性。作者尤爱法国新浪潮电影、香港本土电影,并对日本经典电影和大陆第五代导演作品有极为精深的研究。

电影在书中不是文本分析对象,而是一个个性格鲜明、有血有肉的生命体。正如戴锦华所言:“爱玲的影评文字一如其人,素朴而典雅,平实而醇厚,娓娓道来,余味悠长。在观影谈影间,她投注了自己生命的晖光与温热。”《梦余说梦》

END

活字文化

成就有生命力的思想

原标题:《记忆比电影剪接更省略—— 忆爱玲》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司