- +1

羽来信|记住我们都是弗里达

本期的信,寄给翟永明老师,我该怎么去介绍她呢?一位开着酒馆酷爱摄影的女诗人,很开心能和翟老师通信,在信里我们聊了聊女性主义、女性艺术家,以及女性自我力量下的动人故事。

在我们的眼中,女性主义是温暖且美好的事情,它改变着我们看待事物的方式,是积极的力量,会让人看到更加平和的风景。

文|祝羽捷

祝羽捷

作家 策展人

翟永明老师:

你好哇!那日和你重逢真是太好了,我们可能已经好多年没有见过了,但我去成都的时候曾去你的白夜酒吧坐了一晚,吃了水果,听了音乐,女主人虽然不在,但也觉得满足,宽窄巷子里唯独“白夜”的气质清新脱俗,没有求光临的过分热络,没有要宰游客的张牙舞爪。我当时就想:成都能有这样一片天地真好,就像瓦妮莎·贝尔和妹妹伍尔夫在布鲁斯伯里的会客厅。

✉️ 瓦内莎·贝尔,《俱乐部回忆》,1943年。

见到你的时候,我还在焦虑中,展览在即,许多细节还没有落实,但只要一走进画廊,我的精神就会变得很饱满,像口袋里装满了弹药。和布展的师傅们熬了几个大夜,终于把女性主义艺术展览做出来了,算是给支持我的朋友们一个交代。

书房是我的后方,做展览就像在前方赴汤蹈火,自然是激动又紧张。这次展览从专业的角度来说有太多的不足,有些作品的尺寸不合适,和空间匹配在一起效果大打折扣,面对这样严重的错误,我简直要无地自容了。硬件设施改起来费劲,预算有限,实在挤不出一分钱更换专业的射灯。在不完美中,展览还是开幕了,就像刚刚破茧飞出的蝴蝶就已经挂着伤痕。一旦启动,品控又成了新问题。为了做出好展览,所有采取的对环境的重新设计和对作品的呈现,需要是有价值的,这是策展人的“在场”。今天在展馆很多细节被改动了,我非常不满意,立刻要求所有的变动恢复原位。策展人在美术馆里是在场的,哪怕不是真的现身说法,观众看到的就是最后的呈现效果,策展人在观众看不到的地方作用着。

✉️ 2020年联合策划女性艺术家群展「予她同行」。

除了策展人的“在场”,我还要兼顾策展人的“不在场”。我是很反对策展人比艺术家更往前,所有的美术馆和策展人说到底最终应该服务于艺术家,就像编辑服务于作家,除非是像巫鸿老师、侯瀚如、小汉斯这种级别的策展人,兼具学术和业界影响力。让作品自己说话,胜过艺术家说话,胜过策展人说话,公益也好、社会意义也罢,都要藏在作品创造力本身(艺术性)的后面。作品本身立得住,既要表达展览的性别议题,也要超越性别议题。这些都是策展人的“不在场”。

策展人不在场时,也要去考量反响,把初心和反馈放到天平上,看看究竟是谁占了上风,纵容违反初心的操作,一味地妥协或者盲从,是不是犯了阿伦特所说的“平庸的恶”。做展览好吗?只有一点好就是初心,剩下的都是每天对自己的拷问。

女艺术家们意识到,女性的想法和感受往往得不到器重,话语空间被挤压得很厉害。艺术家陈欣装置中的黑箱子里塞满了观众现场写的信,这个箱子设置的初衷,就是想给那些没有机会表达自己的女性一个抒发情感的渠道。陈欣有天找我就是为了说这件事,工作人员总抱怨纸张不够用,原来是写信的观众太多了,陈欣以前从未想过自己的作品会有那么多人参与进来,眼睛一下就湿润了,她说,这是观众对艺术家的信任,对我们展览的信任。展览期间我们做了多场论坛,意外的是场场都是人数爆满,有人坐着火车、飞机过来,很多女孩子坐在地上,房间里窒闷,聊到最后大脑缺氧,可大家还不愿意走。

✉️ 陈欣,《一间自己的房子》。

醒来的女性仿佛无处可去,无处可以诉说,她们仿佛憋坏了,有很多话想说。结束后也有不少女孩拉住我讲了自己一些伤心事,白净纤细的小手握住我的手,口罩之上的双眼湿漉漉的,我再次感到展览之外的人与人的深层次连接,所有的表达都是自发性的。聆听观众的倾诉和意见,也成了展览的一部分。

做论坛的时候,有人问我为什么女策展人这么少?显而易见,不光是女策展人吧,女馆长、女艺术家、女作家、女诗人能被大家看到的都不多。艺术团体游击队女孩提出“现代艺术领域中只有不到5%的艺术家是女性”。能被看到的女性往往都是非常出类拔萃,甚至要比男人付出更多的努力的女人。遇到此类的问题,我忍不住把矛头指向结构,可我们都不是能撼动历史建立的框架的人。

我不知道以后自己是不是还有机会策展,做策展人有那么一点权力—挑选艺术家和作品。那一刻,原本对策展有一些抗拒的我,心中燃起一种使命感,只要还能有机会做展览,虽然只是杯水车薪,也要让更多优秀的女艺术家被大家看到,让女性创作具有普世性,要揭示被大家忽略的、轻视的女性叙事。

也会有人问我是不是只会关注女性议题?当然不是。但我是个女人,这是不能改变的事实,“女性”是我一出生就获得的身份,这个身份一直带给我生活的直接体验,这里存在有所察觉和无察觉,总有一些时刻你会觉得不对劲。当我发现性别身份带来一些暗示、规训、不公或者被区别对待的时候,自然产生了怀疑、批判的态度,长大成人的过程也是体会女性身份与个体身份相互抵牾、性别之间差别和权力等级的过程。许多人耻于谈论女性主义,也很怕沾上这个标签遭人厌恶,特别是女性创作者不愿贴上“女”字,我不想说这是“厌女”情绪的衍生品,因为许多批评声总是来自内部,只能说大家对女性主义还是充满偏见。对我而言,女性主义是温暖且美好的事情,改变着我们看待事物的方式,是积极的力量,会让人看到更加平和的风景。

✉️ “时间剧场”展览现场,翟永明,《弗里达》系列摄影作品。

我去明珠美术馆看了翟老师的展览,看到时间作用在一个女人身上的变化,也看到了老师用摄影作品向墨西哥女艺术家弗里达·卡洛的致敬。浓浓的一字眉不仅成为她的标志,也成为一种文化符号。弗里达体会了生命的五味杂陈,一生都在把痛苦化作艺术作品,在自己石膏胸衣上作画,生命如舌龙兰酒一般既酸涩又热烈,她不是“大名鼎鼎的里维拉的妻子”,而是用她的话来说“墨西哥最放荡的女人”,也是最有觉醒意识的墨西哥女人,可以像男人一样自信满满地走向舞台的中央。如今再也没有人骂她是“荡妇”,取而代之的是“女英雄”,称谓的替换实际上是观念的更迭。

对于一些女性议题,我常常觉得不是一个单独的个体在面对宏大的困境,而是我们所有人一起在遭遇,在历史铸造的意识形态面前,我们没有谁可以独善其身。正如诗篇《致蓝蓝:神奇的梦引起反响》中所强调的:“记住我们都是弗里达。”希望弗里达的故事没有白白流传,我们都是弗里达,不被打败的弗里达。

✉️ 弗里达,《两个弗里达》,1993。

祝羽捷

翟永明

诗人

代表作品《女人》、《在一切玫瑰之上》、《纽约,纽约以西》等诗歌、散文集10多部。

翟永明2005年入选“中国魅力50人”,2010年入选“中国十佳女诗人”。

2007年获“中坤国际诗歌奖·A奖”;2011年获意大利Ceppo Pistoia国际文学奖 ,该奖评委会主席称翟永明为“当今国际最伟大的诗人之一”。

羽捷:

你好!

初见你时,你还是一位年轻的记者,但是你身上展露的才华,给我留下了很深的印象。没想到多年不见,你已经成长为一位女性策展人。而且,正在策划十二位女性的联展《予她同行》。展览主题我也很喜欢,“同行”“予她”,代表了我所看到的新时期女性崭新的一面。很遗憾,由于疫情的原因,我未能亲到现场,观看十二位年轻女艺术家的作品。但是这一消息,依然让我振奋。互联网给了我们便利,使我虽不在现场,也能从网络和图像信息中,获取展览的各种信息。

你在信中谈到展览前的种种焦虑:“作品的尺寸不合适,和空间匹配在一起效果大打折扣,硬件设施改起来费劲,预算有限,实在挤不出一分钱改聚光灯”等等。这也许是一位年轻的、同时又是女性的策展人将要面对的更多的困难:因为年轻,因为是女性,你没有更多的资源调动,你也很难撬动越来越趋圈子化、利益化的艺术圈。你只能“予她同行”,也就是说,与跟你一样的年轻女性一起,挖掘来自自身的能量。讲女性自己的故事,在不完美中,破茧而出,哪怕挂着伤痕,这伤痕便是故事的一部分,也是历史的一部分。

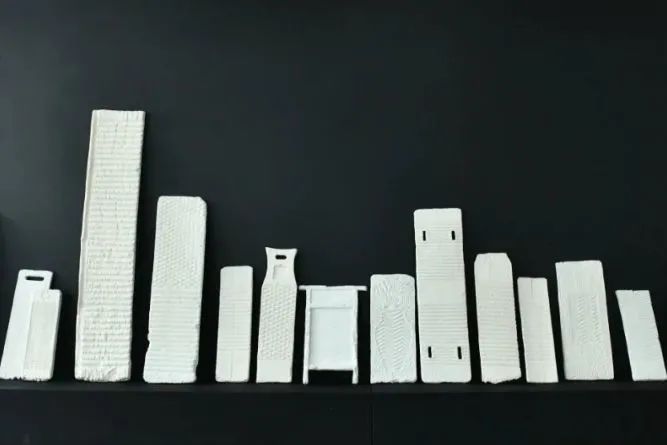

我很喜欢艺术家周雯静的作品《节育环》、柳溪的《妈妈》。这两件作品,让我联想到自己和母亲两代女性的共同命运。柳溪在五年间搜集了中国不同地域、不同年代的许多旧搓衣板,它们在不断磨损的过程中,生长出各种肌理和劳作的痕迹。这是已经被洗衣机淘汰掉的历史痕迹,它们从未被认真看待,也从未被历史记录。但是相信我们这一代人的心中,都曾留下过母亲在水池边、木盆里清洗衣服的劳碌身影。

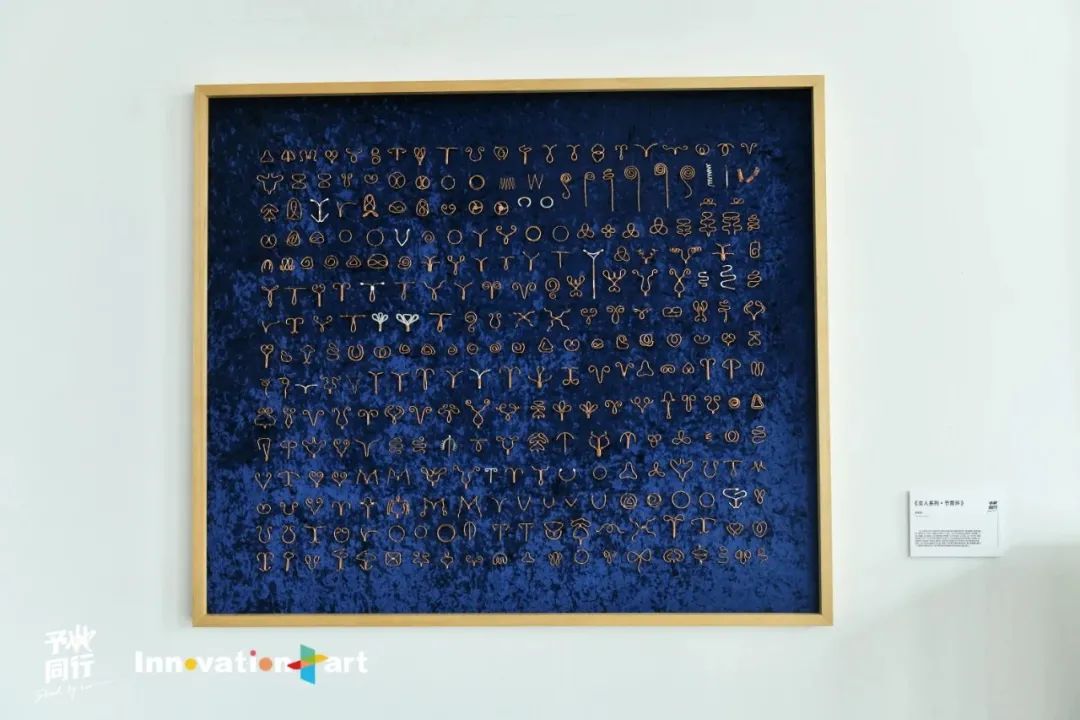

✉️ 周雯静,《节育环》。

✉️ 柳溪,《妈妈》。

我母亲这一代新中国建设者,她们在“不爱红妆爱武装”的政治激情中,一边参与到火热的革命运动,一边却依然承担着生儿育女的传统工作,她们因此承担了双重的责任和双重的劳动。我至今仍记得母亲每天上班八小时,下班后做饭、打扫,和夜深后在搓衣板上搓洗全家衣服的身影。这一部分身影全然被遮蔽在新女性、建设者的革命身姿背后,被忽略、被遗忘。所以,当我看到一位年轻的艺术家,用材料转换的方式,将这一女性的劳作见证呈现出来(如果能与搜集来的旧搓衣板一同展出,将更醒人耳目),让历史遗物为上一辈女性发声:历史不应该忘记女性的付出,哪怕只是日常生活中的点点滴滴。

同样的意义包含在周雯静的作品《节育环》里,这一沉痛的主题,是女性自己才能体会的。20世纪80年代开始,也许两代、三代育龄女性集体的痛苦经验、节育环带来的副作用,均在小品《超生突击队》的段子中,云淡风轻地供大家呵呵一乐,但是这些黑色幽默的背后,女性隐秘的、无法言说的痛楚,也渐渐地被时间淡化了。周雯静没有直接诉说妈妈的痛楚和后患,却用年轻女性的方式将其转化成首饰——“上环”,这一中性和双关的词,隐喻了美好愿望下节育措施的残酷,让幸运的年轻女性至少能够了解那一段特殊岁月。

新一代女性将母辈的人生经历,与更广大的历史背景和性别话题勾连在一起,交出了她们不同于上辈艺术家和男性艺术家的艺术水准,这是值得策展人欣慰的。毕竟,策展人在其中起到了关键的、使之最终呈现的作用。用你的话来说,就是“策展人在观众看不到的地方操控着”。我一直为中国没有更多的女性策展人而遗憾。因为直到今天,中国当代艺术的语境仍是以男性为主导的惯性思维,且已形成固定的圈层及共同利益体。如果没有好的、水准高的女性策展人,强有力地进行推动,中国女性艺术仍然会像20世纪一样,大多数时候,她们只是男性宏大叙事中的点缀。你说,“我们不是能撼动历史建立的框架的人”,但是,我们可以为新的历史建立框架,那就是: 搭建女性自身的叙事框架。我们需要与更多的女性策展人、女馆长、女艺术家、女作家一起,完成这一劳作。

✉️ 翟永明,《时间剧场》展览现场。

不错,“女性艺术”这样的称谓,与20世纪80年代出现的“女性诗歌”一样,一直面临着各方面的质疑和否定。但是,无法质疑和否定的是这样一个事实:在中国,一种“女性方式”和“女性语言”的艺术表达是存在的,且越来越多。说到性别所带来的差异,不管你承不承认,你都会发现它其实就是男人和女人之间最具魅力、最能相互吸引的部分。如果是这样,强调差异和追求女性权益之间并不矛盾,或许刻意回避和刻意强调,都只是一种策略。

一位美国哲学家理查德·罗蒂在回答《今日艺术》(Flash Art)记者提问时,说过一句话:“妇女必须改变一些东西,把她们自己变成可见的阶层。”从“不可见”的历史中走出来的女性艺术,发展到今天,的确已改变了当代艺术的格局。在西方,有人悲叹女性主义运动“腐蚀了艺术批评标准”。正是与后现代美学观念同时兴起的女性艺术运动的发展,质疑了传统艺术标准和价值观的追求,使得当代女性艺术出现了“可见”的局面,并得以与主流艺术共享流通的空间。

✉️ 翟永明,《天赋如此——女性艺术与我们》。

在2003年,我写了关于女性艺术的书稿《天赋如此》,当年这本手稿曾在多家出版社编辑手中流通,有人认为“女性艺术”这样的话题,在市场上已经过时了。在我看来,事实正好相反,“女性艺术”在发展趋势上,在市场价值上,在中国和中国之外,都远没有成为一个过去了的话题。随着全球文化跨越国界的结合,技术、资本、信息的民主化必将带来艺术的改变。女性艺术在中国新的信息秩序内,将会有更大的发展空间。她们将不再是男性艺术家的陪衬,而是与之合作互助的独立身份。所以,我对你、对新一代女性策展人的未来,也充满了期待。

祝好!

翟永明

本文作者:祝羽捷,翟永明。

本文配图均来源于网络,版权属于原作者。

新书上市

《羽来信》现已上架

原标题:《羽来信|记住我们都是弗里达》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司