- +1

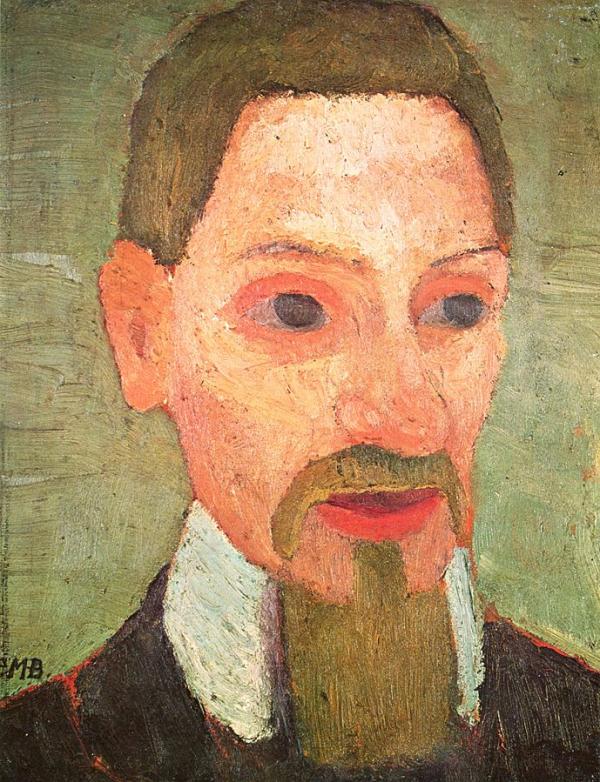

里尔克在瑞士:学着欣赏稳定而规律的中产生活优点

要是里尔克有任何其他选择的话,他最不愿意的就是在公共场合抛头露面。恰恰相反,他需要的是“安静的沉思,在索里奥的几周只是一个小小的开端”。他相信,要完整地理解一首诗,就必须高声朗诵它:但是,他最后一次站在公共讲台前已经是十年前的事情了,他曾经限制自己在亲密的朋友圈子里做这种朗诵,并且越来越反对以这种方式将自己的作品推向陌生的广大读者。不管怎样,他这一次可谓尽职尽责,在旅途中一直为环境强加给他的这项严酷的考验做准备。他觉得眼前有双重的鸿沟,这种鸿沟既存在于他与陌生的听众之间,也存在于有着战争体验的人们与依旧生活在和平之岛上的人们之间。10 月27 日,他在苏黎世第一次公开朗诵,竟然有六百名听众出席,让他印象深刻。在开场白中,他解释了他感受到的困境,不管怎样,他决定朗诵那些看起来与现实无关的作品,或者说一些“华丽的诗作”。

无需这些战争的“可怕岁月”,他说,去考验他作品存在的理由。20 年前,当他与托尔斯泰一起在亚斯纳亚—博利尔纳长满勿忘我的草地上散步时,他就面临了那种挑战;自那时以来,在他道路的每一个转折点上,他都要审视自己的良心——“可靠的内心的声音总是对我表示赞同”。他现在要朗诵的作品出自一种信念:他的使命在于“为世界的广度和丰富多样提供一种纯粹的见证”。

正是由于这种见证我才想创作诗歌,在其中我努力以抒情的形式理解一切现象——不仅仅是感觉的现象——在诗歌的特殊情境中呈现动物、植物、一切事件和事物。我的诗歌中通常包含过去的形象,不要被这引入歧途。因为那曾经存在的,现在仍然存在于丰富的事件中,只有根据它的强度,而不是它的内容,人们才能理解它:倘若我们想通过隐喻去描绘今天仍包围着我们的壮美,那我们……就应该专注于过去那至高的可见之物。

不管在私下里还是在这种公共场合听过里尔克说话的人都同意一个看法,那就是他能出色地阐释自己的诗歌,他那“热情的、充满阳刚之气的男中音”,以“强有力的强调和立体的清晰”讲解自己的诗句。描绘事物的天赋和彬彬有礼的态度使得他能够迷住面前的听众——不管是一个人还是像现在这样的几百人。但是,第一个夜晚获得的非凡成功,在很大程度上是由于他用简短的评论留心介绍每一首诗歌和每一段翻译:朗诵“豹”时他提到了罗丹的影响,在朗诵他翻译的《死者》之前,用几句话回忆了他“伟大的朋友”维尔哈伦。朗诵会结束时,听众报以持久的热烈掌声,这表明他确实达到了想要的交流作用。他有许多朋友都在大厅里,他觉得自己是在私下里单独给他们朗诵,他们帮助他抓住“那些更难去感动的顽固群众”的注意力。接下来,《新苏黎世报》上发表了表示高度赞同的评论,这无疑表明他取得了巨大的成功。

有人说服他11 月1 日去苏黎世做第二次朗诵,这次听众只有霍廷根文学协会的成员,在这场朗诵会上,他朗读的内容包括关于“原始声音”的文章片段。紧接着,他在讲德语的瑞士城市做了一系列成功的巡回朗诵,先去了圣加伦,然后是卢塞恩、巴塞尔、伯尔尼,最后在11月28 日去了温特图尔。虽然一开始前景看起来令人怯步,但随着事情的发展,他越来越有信心,而且这一次,他往常避之不及的声誉显然让他感到很满意。每一场朗诵会他都像苏黎世的那场一样如法炮制,只不过选择朗诵的诗歌有所不同,并即兴介绍这些诗歌以适应当地的情况:在雷吉娜·乌尔曼的故乡圣加伦,他表达了对她的赞赏;在巴塞尔他提到了巴霍芬;而在富裕的艺术爱好者和收藏家赖因哈特家族的家乡温特图尔,他集中谈论了塞尚。因此,每次他都与听众产生了共鸣,他对基彭贝格说,即便那些高度个人化的、“难以理解的”诗歌也都产生了比平常更深刻的共鸣,这是一种真正的交流,听众多数都会多种语言,在他朗诵自己的翻译之前,他们就已经读过法语或意大利语的原作。当这种“奇妙的公开表演”结束时,他颇感失望。

瑞士人是“一种坚实致密的物质”,他想,对自己能够成功地渗透其中感到非常自豪。然而,在排得满满的那几周里,他最大的快乐——就像他曾经在伯尔尼经历的——源自瑞士的名门望族对他的接纳,他在他们中间交了许多新朋友,其中一些对他来说有持久的价值。在巴塞尔,尤其重要的是他得到了布克哈特家族的欢迎,在这座城市19 世纪的建筑氛围中,他仿佛回到了熟悉的巴黎。在演讲之前,他与卡尔·布克哈特的妹妹特奥多拉·冯·德尔·米尔一起饮茶,她的壁炉架让他想起他在比龙公馆的房间,他开始说起巴黎,偶尔出现的让他感到失落的苦难之阴影总是被他有感染力的笑声和快活的幽默掩盖了,她后来回忆,给那些有幸了解他的人都留下了难忘的记忆。在温特图尔,里尔克与剧作家汉斯·赖因哈特住在一起,后者所在的文学协会组织了他那天晚上的朗诵会,其弟弟维尔纳·赖因哈特是音乐家的赞助人,本身也是一位著名的演奏家。他拜访了赖因哈特兄弟中最年长的格奥尔格,一位艺术鉴赏家,拥有的艺术收藏品令人叹为观止。赖因哈特一家是资本家,是福尔卡特大型纺织品进口公司的股东,其贸易扩展到了远东地区:在他看来,他们每个人都不仅仅是业余的艺术爱好者,是另一类梅塞纳斯,与里尔克迄今为止遇到的其他贵族都有所不同。

就在他刚巡游演讲到苏黎世的时候,有一个人很快就吸引了他,“我和她立马就变得真正亲近起来,她有一个已经成年的儿子……但她身材娇小,很有吸引力,看起来很年轻”。南妮·文德尔利事实上只比里尔克小三岁,其丈夫在苏黎世附近的迈伦拥有一家制革厂,她的祖父是福尔卡特公司创建者之一,赖因哈特兄弟与她是表亲关系。她是一位精力旺盛、性格活泼的家庭主妇和母亲,身材娇小,在体型上几乎是个小矮人。她并不是才女,但对她喜欢的文学艺术作品有明确的观点。她的主要精力都放在打理花园和家庭上,在迈伦的家中,她显示出室内装饰的非凡天赋,此外她在家中还有一个业余爱好,那就是装订书籍。11月4 日,里尔克第一次去她家里拜访,在日记中他把这一天当作是一个值得纪念的日子,“永恒的好日子”,他在她开朗而又乐于助人的性格中找到了自己需要的支持。他觉得,在这里他终于找到了梦想中完全无私的保护:一个保持一定距离的“有神奇作用的”朋友,总是愿意施以援手,但几乎从不向他索求——非占有之爱的象征。“整个人生中,我从未觉得有谁这么亲近,”他在那年的圣诞节写信给她说,“而且我觉得,亲爱的,这种亲近让人非常轻松。”

他写给她的几百封信——每一行她都小心翼翼地保存着——显示出一种独特的自然而然的特点。在南妮·文德尔利那里,他是一个不拘礼节的里尔克,在写给她的信中,日常生活的琐事穿插着他对所读书籍的思考和见解,还有些关于其他人的无拘无束的闲聊,信中很少见到那种风格化的文字——这本来是他的老习惯,即便之前写给情人如本韦努塔的书信也是如此。不过他仍然是自我剖析的里尔克,虽说没有他写给莎乐美的书信中那种仔细的、几乎不带感情的“症状”分析,但是仿佛他的确躺在了精神分析医生的沙发上,倾诉自己的回忆和联想,以及童年的恐惧和成人的希望。她极有耐心地阅读和回复他的所有书信,同时给予他从未有过的物质资助,满足他的每一个要求,甚至不需要他开口索取,从睡袜、套鞋、亚麻织物到特制的肥皂和化妆品,她都为他准备好,不知疲倦地为他买衣服,如果有必要的话还经常更换,只为了满足他挑剔的要求。他凭借可靠的直觉,一开始就把她称作他的“小尼姬”,因为他的终极胜利将归功于她,这种胜利不仅要克服威胁他诗歌创作的阻力,还要克服一种潜移默化的无身份感,这种无身份感源于他早年对故乡,以及后来对德国环境的反感,这造就了他漂泊无根的一生。如今,随着奥匈帝国的解体,他的无家可归之感变得更为强烈。

此时此刻,他真的只是个没有国家的难民,除非他决定在新成立的捷克斯洛伐克取得国籍;甚至返回慕尼黑看起来也成问题,因为现在他在那里会被当作一个外国人。虽然他对瑞士及其乡村不自然的美颇为轻视,但他正学着欣赏稳定而规律的中产生活的优点,这种生活是他从未了解过的;他渐渐明白,这个多民族的多语社会可以提供他需要的生活保障,也许他还能在类似索里奥的环境中找到一个长期居住的家。在巡游演讲期间,他对所有愿意听的人说起这个想法,在巴塞尔时,多里·冯·德尔·米尔当他的向导,带着他看了若干可能的房子,结果还是没找到他需要的住所。现在,走投无路的他至少要找一个临时的避风港,度过漫长的冬天,他“怂恿,几乎是要求”一个多年来就仰慕他的富人邀请他,他知道对方在阿斯科纳有一处庄园。他很快就意识到这个盲目的计划失败了:12 月初,他去看了女主人为他安排的住处,地方狭小简陋,而且不够暖和,女主人很愿意提供帮助,但完全不知道她的客人要求很苛刻。适合的住处是无法强求的,他总算明白了,这次尝试完全是个错误。

手头的资金所剩无几,出于谨慎他先去了洛迦诺的格兰德酒店(Grand Hotel),他坦率而巧妙地向朋友们求助,摆脱目前的困境之后,他才决定在附近的穆拉尔托膳宿旅馆(Pension Muralto)找两个房间——实际上不比之前的房间大多少,但至少很暖和,而且旅馆的主人热心地满足他的一切要求。这并不是他期望中的住处——“虽然这里空气清新,阳光明媚,但我在这里感受到的一切都令人失望,不安和忧虑,”他搬进去之后写信对维尔纳·赖因哈特说。南妮·文德尔利陆续给他寄来包裹和箱子,里面装着烛台、陶器、茶壶、毛毯等,使得这个地方变得勉强符合他居住的要求了。“我将不得不永远住在这个令人厌恶的旅馆!”就在圣诞节前,他写信给她,“因为,谁能将我刚拆开的包裹再次包装好呢?”想到她在精神上与他同在,他才能在孤独和内省中度过这个冬季,为表感激他将第三哀歌抄送给了她。

多里·冯·德尔·米尔写来一封信,信中说她母亲邀请他前往自己的乡间住宅居住,住宅位于普拉特恩附近的舍嫩贝格,就在巴塞尔南面,这个消息让里尔克稍感轻松。那里保证有他需要的孤独和足够大的房间(这是他对多里强调的一个必要条件),让他在工作时能够来回走动。他会带着感激将这个机会留给未来,他告诉她说,暂时看看他目前的住处能够给他带来什么,但前途并不是那么乐观:“在那里我要闭门不出,就像在杜伊诺的那些时光,与世隔绝,在安静中无言地工作,转向内心。”

另一方面,令人烦恼的是钱的问题。他巡游演讲的报酬—除了苏黎世之外,其他的文学协会给的钱都少得可怜—勉强够他从一个地方到下一个地方;玛丽·多布仁斯基去了英国;马克对瑞士法郎的汇率已经贬值到十比一,基彭贝格觉得应他的要求给他汇款不是明智之举,甚至力劝他返回德国。结果,虽然他的岛屿账户有不少余额,但圣诞节时在瑞士的他几乎身无分文。玛丽在年底回到了瑞士,总算让他松了一口气。“一切都缓和了,”他写信对伊冯娜·冯·瓦滕维尔说,“我要继续借款(尽管这样继续下去可能很愚蠢),我已经习惯了这家小旅馆……最好的事情是,不久之后,我就有机会得到朋友的款待,也许这次的款待……适合我,会让我满意。”

一旦感到生活有所保障,他就像以往一样花钱如流水:购买新年礼物、喜欢的各类书籍—儒勒·罗曼、马德鲁斯的《示巴女王的传说》、皮埃尔·洛蒂、一本18 世纪巴黎日志的重印本—买了很多其他物件,装饰他那过度拥挤的房间,其中包括一张让人难以抗拒的路易十五的写字台,他在信中不厌其烦地向南妮·文德尔利描述了它。他后来搬走时,这张桌子被搬到她在迈伦的家中。然而,在心神不宁的情况下,努力营造工作氛围是徒劳的:他依旧觉得自己处境艰难,时刻都有危险,就像站在“一根枯瘦的树枝上”。 1 月10 日,他接到通知说最多允许他在瑞士住到3 月底,因此,他一直期待的布克哈特家在舍嫩贝格为他提供的住所也无法长久住下去,结束无家可归的状态似乎还是遥遥无期。

在这样的环境中,他无法期待绝对的孤独,只能责备自己卷入与工作不相干的事务中,在1 月和2 月期间,这些事务耗费了他大量的时间,并且——与在巴黎时收留玛尔特的情况不无相似之处——有耗尽他情感资源的危险。安格拉·古特曼,一个年轻的奥地利女人,她的第一次婚姻很不幸,在俄国的生活贫困交加,后来与第二任丈夫一起生活在柏林。她现在独自一人抱病住在洛迦诺,完全依靠寄自德国的贬值马克生活,邂逅里尔克之后,她热切地期待着他的同情和帮助。他发现她的愿望是做一个作家和诗人,因此他更有兴趣去了解她令人悲伤的往事,尤其在发现她的性格中有那么多俄国气质之后更是如此:当他得知她改信犹太教时,她可能进一步激发了他的兴趣,因为在他看来,犹太教就像伊斯兰教,总是比基督教离上帝更近,犹太教徒的《旧约》“创造了一个全能的神……一个神的开端”。

起初,他意识到再次让自己去迎合其他人的要求是危险的。他们自愿向他吐露心声,他对南妮·文德尔利说,对他们处境的理解使他不禁产生一种神圣的优越感,但他同时也知道自己出于人之常情的优越感无非只是一种假象。但几乎具有明察秋毫的能力,让他能够领会其他人的命运,这让他产生一种不可遏制的冲动,促使他施以援手。这类事情的结果往往会让他陷入困境:但他总是希望能够不带感情地去帮助别人,他的帮助仅仅是“一个路过的旁观者的帮助,不无爱意,但并非玩弄”。即便是专业的顾问如精神分析师和医生,有时候也很难保持恰当的距离:对里尔克来说则完全不可能。不久之后,他就陷入其中了,一连几个小时倾听安格拉说话,为她安排新的医生,当她病重到无法下床时,他整个下午和晚上都陪在她旁边。这一方面是由于她早年的贫困,他所了解的,以及在《马尔特手记》中描绘的贫困都无法与之相比,另一方面是由于他真诚地赞赏她的作品,他竭力将它们推荐给杂志和出版商。他是那么热情,以至于格奥尔格·赖因哈特在他的推荐下同意给她寄钱,南妮·文德尔利也在朋友们中间为她募集资金。

他能否将那样浪费的时间和精力派作更好的用途是大有疑问的。来到瑞士之后,除了在索里奥,其他时间他一直在和人们进行纯粹的口头交流,他渴望摆脱这种现状,独自坐下来开始写作:但是,一张书桌和南妮·文德尔利装订的漂亮笔记本现在还不足以帮助他越过挡路的山冈,1 月初的时候,他日复一日地陷入自我怀疑的情绪中。他开始写日记,记下一些感想,他紧紧抓住迈伦的生活保障,写信给在迈伦的“亲爱的人”,有时候一天还不止写一封信,信中叙述他经历的和想到的一切事情——但没有一件是他的“工作”。他的书桌上堆满了未回复的书信,起初他连回信都觉得很困难。“上帝知道我为何与那么多人联系,有时候我以为这是对故乡的一种替代,仿佛这种广泛的联系网提供了一个非常广阔的存在空间,他告诉南妮;但他意识到他的书信更多地是为自己而写,而非写给别人。它们是为了“这个‘原因’而写,因为它们是我的工作,最终我所有的书信会成为我工作的回应和线索”。

到1 月中旬时,他打起精神开始为工作做基本的准备。他给尼姬寄了一份仔细保存的清单,记录了他这个月的活动,想让她夸奖自己的勤奋,这份清单显示他写了80 来封信(不包括写给她的17 封日记形式的信,以及那些纯粹事务性质的信函):多数书信至少有4 页,有些还更长,他仔细回复那些年轻女子的书信也不少,这些女子写信给自己仰慕的诗人,希望她们的作品能得到他的鼓励,或者盼望他能够安慰她们的不幸。这些活动加起来,也许比他每天对安格拉·古特曼的帮助更累人,但有一个优点,那就是他可以保持距离,做一个“路过的旁观者”。

他给露特写了几次信,露特现在正在慕尼黑短期游览,住在他的公寓里,他还让岛屿出版社给她汇了一笔钱;但这张清单显示他没有给克拉拉写信。他们的关系一如既往地友好,随着在布雷德瑙的建房计划开始实施,他完全希望她能得到进一步地独立,尽管他怀疑这个计划是否有足够的资金支持。10 月底,他得到一个让他深感不安的消息,克拉拉不但需要一笔3000 马克左右的津贴——这他很乐于同意从他的岛屿账户中支付——而且还想让他接管用房屋抵押贷款的事情。这超出了他的底线,他拒绝了这个要求。“一旦超出商定的生活费让我给予任何帮助,我就把自己纯粹当作克拉拉·里尔克的‘朋友’,绝没有‘责任的束缚’,”他告诉基彭贝格,给他寄去了她的信,“我觉得以我和她多年以来严格分居的关系,这个看法并非不公正。但从最近这封信中,我觉得立刻就有必要更清楚地划定友谊的界线。”圣诞节时,他在洛迦诺决定解决这个困难的任务,他对南妮·文德尔利说,在写给克拉拉的信中,他清除了“早已消失的纽带”的最后一丝痕迹,这对保证他自己的孤独生活而言是必要的。克拉拉现在的生活有保障多了,开始了独立的生活,因此他觉得她也愿意进一步正式分开。然而,同时他请基彭贝格从1920 年2 月起,将寄给她的月生活费提高到600 马克。

多里·冯·德尔·米尔给他寄去一张舍嫩贝格的素描,2 月时他一直期待着去那里,待在孤独的环境中,即便这只是暂时的。然而,他对安格拉·古特曼肩负的责任并不容易放弃,因为她依赖他,把他当作唯一的朋友。他一天天地推迟出发的时间,费尽心力为她寻找最适合的疗养院,直到他觉得她已经做好了准备,才开始收拾行李,把南妮·文德尔利提供的许多物品都转送给她。直到2 月27 日,他才终于下定决心出发,前往巴塞尔和舍嫩贝格。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司