- +1

朱利安·巴恩斯:福楼拜200年

【编者按】

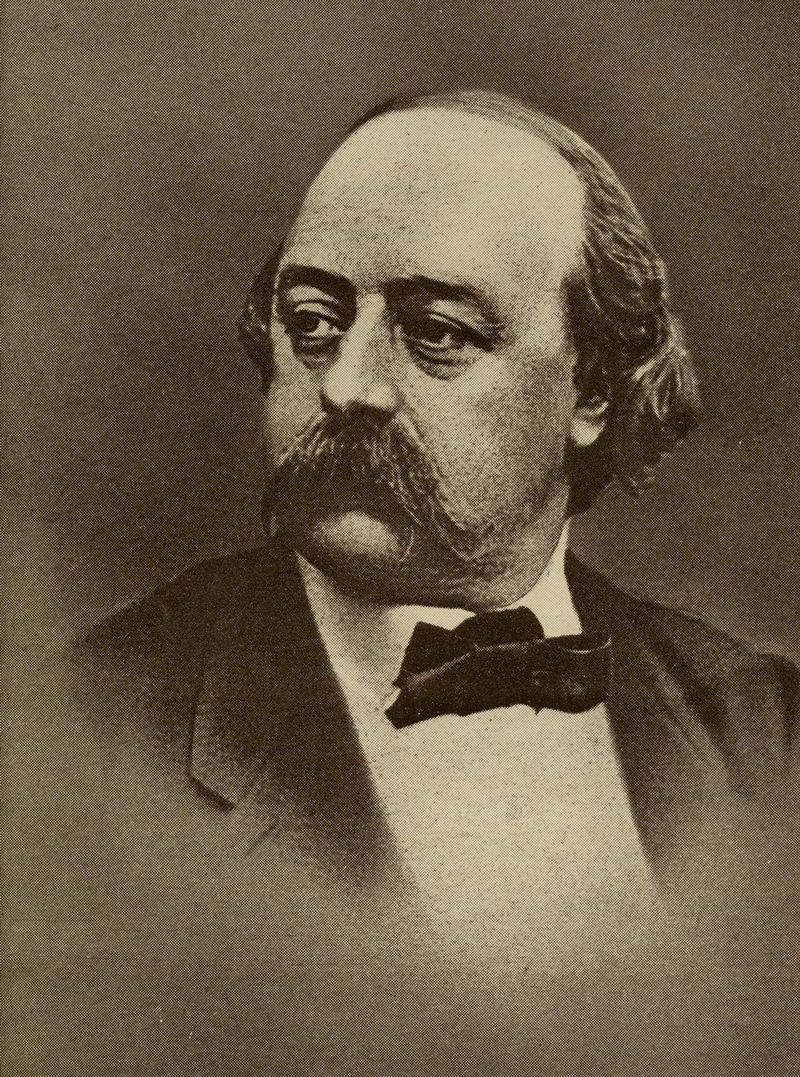

2021年是法国作家古斯塔夫·福楼拜诞辰200周年。

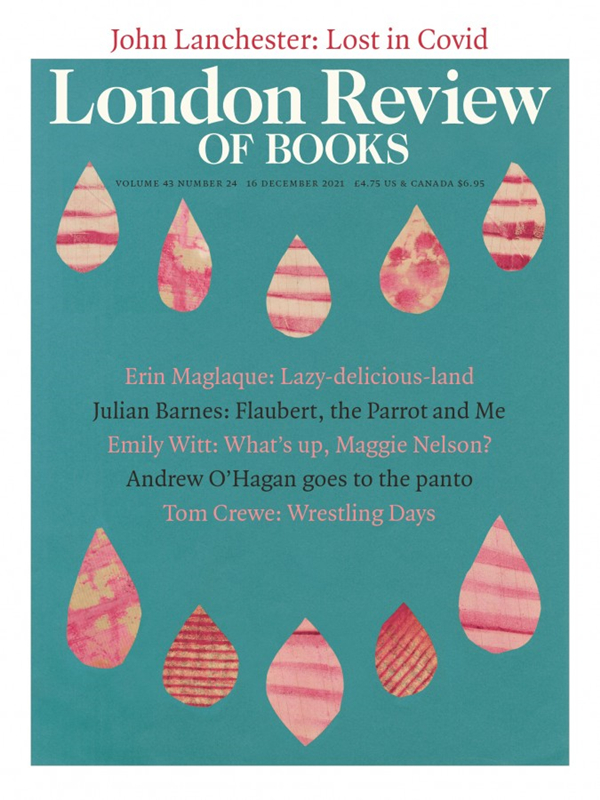

1984年,英国作家朱利安·巴恩斯出版代表作《福楼拜的鹦鹉》,以一种奇特的方式追寻了“灵魂导师”福楼拜。福楼拜诞辰200周年之际,巴恩斯在12月16日的《伦敦书评》上撰文纪念这位伟大的法国文体家,并回忆了他的福楼拜阅读史。本文译自该篇,标题为编者所拟。

古斯塔夫·福楼拜(1821年12月12日-1880年5月8日)

初识

1960年代早期,我的外祖父母在比肯斯菲尔德郡的郊区安家。那是一栋房产经纪人称之为“木屋别墅”的房子,房龄很新,建在一片倾斜的树林里,占地半英亩。祖父为人尤其务实,他砍平了坡下的一片树林,铺上水泥地基,建起了一间夏屋,房子刷成浅蓝色。我印象中,屋里不曾置办什么家具,只有一张日用床,到了夏天,外祖母偶尔会躺下睡会儿午觉。因为长期不用,床上一股霉味儿。可就在这里,在这张床上,在这应景的郊区环境中,我第一次翻开《包法利夫人》。那时我大概十五六岁。

这本书并非我个人的选择。有一位刚从剑桥毕业的英文老师不循传统,出人意料地给我们布置了一份包含外国作家的书单。我对《包法利夫人》期望很高。小说声名在外,毕竟当年首次在《巴黎杂志》上连载,就以“冒犯公众道德”的罪名被提起公诉。法国,已婚少妇,通奸:当时大家虽未明说,可岂有不喜欢之理?我读的是企鹅出版社的译本。那个年代,企鹅出版社的经典系列都是通过书皮的颜色区分:法国文学是绿色,俄国文学是红色,德国文学是橄榄绿,古典文学是紫色和棕色,诸如此类。对那时的我来说,故事当然太隐晦,当中的情欲我根本无法察觉。我怀疑自己根本没有看懂出租车里的这一幕,更别提故事高潮时白色的小纸条从窗户上飞起所代表的隐喻。不过,这次读书作业还是留下了点东西,在未来某个时刻,又让我重拾福楼拜。

企鹅经典系列的《包法利夫人》,2003年版

痴迷

比起其他作家,福楼拜更能激发出读者全身心的痴迷。其中一例当属福楼拜学界最晦涩的论著,由法国作家安布罗斯·佩兰编纂的《包法利夫人词列》(Madame Bovary dans l'ordre,2012)。佩兰是写作团体“乌力波”的一员,他的作品也符合“乌力波”打破文本界限的思维方式。《词列》选取了1837年由夏旁蒂埃(Charpentier)出版社发行的这版《包法利夫人》,按照字母顺序,列出了文中出现的所有单词、数字和标点。

《词列》书如其名:全书每页包含6个纵列,一个词在《包法利夫人》中出现多少次,这里就印多少次。因此,法语单词et在小说中出现了2812次,在《词列》一书中也就被印刷2812次,足足占了9页。其它例子还有:法语单词阴性定冠词la,出现3585次,阳性定冠词le,出现2366次,复数冠词les,出现2276次,阴性人称代词elle,出现了2129次,阳性人称代词lui出现相对较少,仅806次。从这份列表中,读者或许可以推断出小说的性别倾向。同样,检索小说女主爱玛的两位情人的名字——罗多尔夫和莱昂,读者就会发现,莱昂的名字出现了140次,罗多尔夫则仅少出现10次。

如此致敬福楼拜,风趣有余,实则无用。例如,我们从这《词列》中得知“ecchymoses”(淤青)这个词和“1835”这个日期都仅在《包法利夫人》中出现过一次,但出现的语境却不得而知。想要一探究竟,还是得再去福楼拜的网站搜索。

记忆偏差(1)

在数字化时代之前,人们很难记清一本书中某个词出现的频率。我们对书籍的记忆和我们对生活的记忆一样,难免出现偏差。例如,多年以来我都认为,福楼拜在写《包法利夫人》时,一直很注意对“adultère(通奸)”一词的使用——或者说他是始终“避免使用”。起初,我坚信这个词从未出现过,可随后,adultère作为词根却出现在一些没有性含义的描写中,例如掺假(adulteration)。我手边这本购于1967年的版本中,对于“le souvenir de ses adultères et de ses calamités”这句的注释是“牛奶不纯”。我记错了,只好自我辩解说我这是在重写小说,意在为福楼拜的才华增色,让小说原文更加微妙。但现实很残酷,佩兰的《包法利夫人词列》中清楚地列出,adultère以单数形式出现了8次,复数形式出现了3次,每次的用法都很直白,没有什么隐晦。福楼拜并没有遮遮掩掩,这个词每次都在性场景中出现,从未有过任何隐喻,和牛奶或任何其它食物都没有关系。

记忆偏差(2)

如果说读者会有记错的时候,那么作家也不例外。1886年,法国历史学家和哲学家伊波利特·丹纳正在为《论智力》一书做调研。他要搜索一些案例,用来证明想象力发挥的作用。他的研究对象包括艺术家古斯塔夫·多雷,一位不看棋盘就能出棋的国际象棋选手,和一位能在头脑中进行演算的数学家。对于福楼拜,丹纳想了解的是,作家是否会混淆想象中和现实中的人物;经作家丰富构思过的角色是否也会产生变化,如幻觉一般;当作家看到某一堵墙时、某棵树或某张脸之后,会不会产生印象;作家在壁炉前打盹时,或是在入睡前产生的沉思和图像,在本质上是否就是作家的直觉和想象。

福楼拜回应道,对他而言想象和客观存在一样真实。他还说,“我所创造的角色快要将我逼疯,我们相互折磨:我和他们形影不离。”他还引用了爱玛服毒的经典一幕:“我明显尝到了砷的味道,毒性很快在我身上发作,以至于我吐掉了午饭。”他还进一步解释道,“很多细节我都没有写下。例如,我看到的郝麦先生脸上带点麻子。在我写下这段的同时,我看到一整套家具,还看到几件家具上的污渍,可这些我都没有写进小说中。”

然而在这里,福楼拜的记忆出现了偏差。在《包法利夫人中》,对郝麦的描写正是“脸上带着一点麻子”。

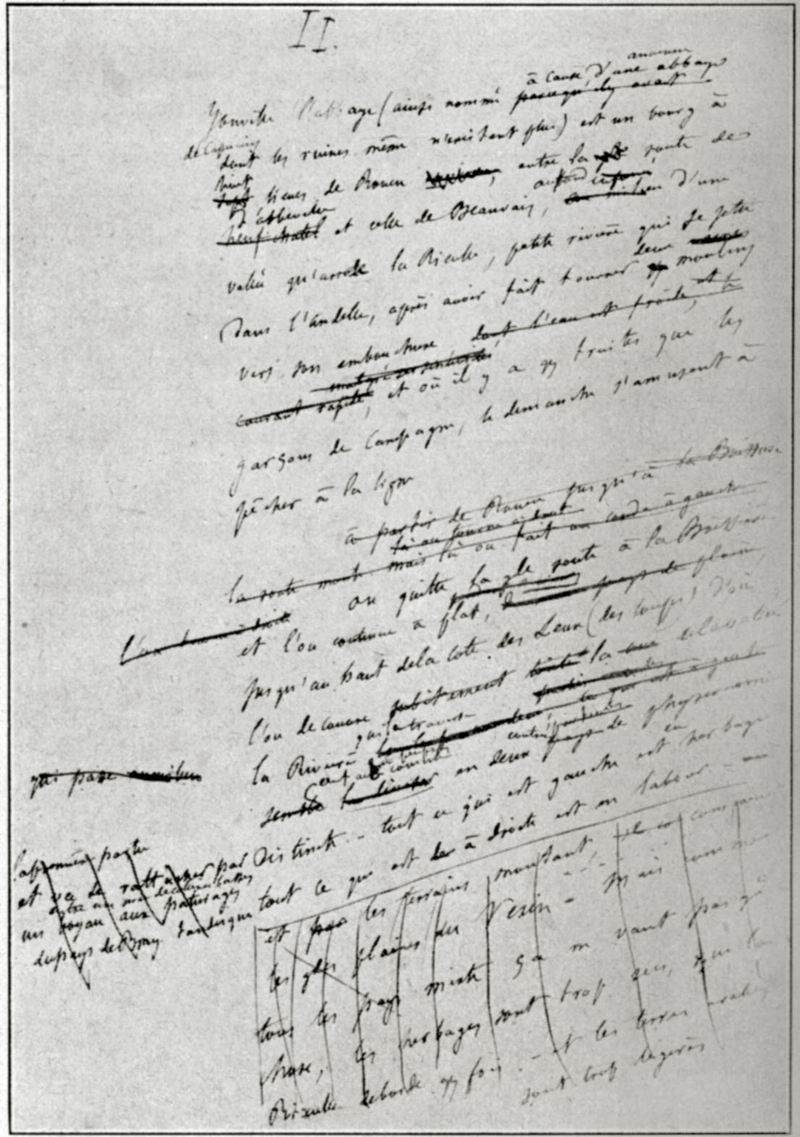

《包法利夫人》手稿

改变一切的单词

在佩兰的《包法利夫人词列》中,所有格冠词son(他的)出现了834次,部分冠词du出现了817次。在小说第三部第六章中,福楼拜写出了全文最凄凉的几句。爱玛和莱昂的感情已经走到尽头,“她有多令他厌倦,他就有多令她厌恶。爱玛在婚外情中再次看到了婚姻的陈词滥调。”这犀利的观察,让不忠者错愕,让忠诚的伴侣震惊。越是像爱玛一样浪漫的人,却是在意识到这一点后时措手不及。1857年,福楼拜和《巴黎杂志》一起接受审判,当时的检察官厄内斯特·匹纳德不禁感叹:“婚姻的陈词滥调和通奸的诗意!婚姻的正面是沃土,反面是陈词滥调,然而通奸的诗意却永存!诸位,这便是福楼拜先生乐于描绘的情景,不幸的是,他写得太好了。”

同年晚期,当小说正式出版时,福楼拜不得不削弱语气,将原文改为“她的婚姻中的一切陈词滥调”。Du变成了son,“婚姻”被缩小到“她的婚姻”,只有爱玛一人的处境是凄凉的。循规守矩的已婚人士得以自我安慰:这位奸妇理应为自己的罪孽感到懊悔,不论在婚姻中,还是在婚外情中,她都是有罪的一方。因此,世界得以继续运行,通奸这种有伤风化的事受到遏制。1862年,福楼拜试图恢复原文,但友人路易斯·布勒却提醒他不可草率:“你这是在抨击最基本的社会结构。”于是,在1869年的版本中,“她的婚姻”暂时得以保留。直到1873年,福楼拜又固执地改回原文,再一次让爱玛的困境具有普世性。

加深了解

我继续阅读福楼拜,还在大学毕业时专门写过一篇关于《三故事》的文章。原本我在普鲁斯特和象征主义诗歌之间犹豫不决,然而这两个主题我都无法胜任。理想情况下,只有先熟读了一位作家的所有作品,进而摸清这位作家的性格,并熟悉了作家所处的时代和他的生平,才有可能与之发生高质量的互动。但现实中,这样的情况不多。就我而言,我真正对福楼拜产生兴趣是在1972年,弗兰西斯·斯蒂穆勒出版了《福楼拜在埃及》,这是一本书信随笔集,记录了1849-1850年期间福楼拜和友人马尔西姆·杜·坎普游历中东的见闻。斯蒂穆勒将这本书称之为“情感之旅”,通过这本书,我才第一次感受到一个真实的福楼拜。异域风情和平庸日常,滑稽和荒谬,梦境和令人错愕的现实,所有元素都以一种喧闹的方式重叠。在这本文集中,福楼拜展现出超乎寻常的观察力,他生性邋遢,迷恋娼妓,又沉醉于沙漠的色彩、气味,和寂静的落日。福楼拜身上的种种矛盾,让我感到如此现代。当我在阅读福楼拜的书信时——斯蒂穆勒精彩的组合与编辑,让这本书迄今为止仍称得上是福楼拜最好的传记——我发现他的文字超越了时间的界限,就好像昨天才从某个邮局寄出。

福楼拜如果知道我们这样阅读他的信件,定会表示不屑。他坚信,唯有作品有意义,生活不能够也不应该抢占作品的光芒。可这些信件既然得以保存,读者岂有不看之理?而且这些信件本身,就包含了一系列丰富的文本类型:或真实或粗鲁,或优雅或淫荡,风趣而热切,忧郁又绝望,却总是犀利,总是睿智。没有任何一本关于福楼拜的传记,可以比得上他自己的光芒与魅力。萨特在他研究福楼拜的三大卷《家庭的白痴》中,几乎从未直接引用福楼拜的原文。或许是因为他想要自己掌控,又或许是因为他害怕只要福楼拜一开口,就会火光四射。萨特曾告诉波伏娃,他憎恨“好的文笔”,因此他在写关于福楼拜的三部曲时“力求平庸”。他做到了,萨特的文笔的确平庸。

心存感激

小说家有可能对自己的作品心存感激吗,这种感激合适吗?现在的我与写出小说的那个自我相差了四十年,现在心怀这样的感激之情,是否有些令人发怵,是否太过自满?我可以假装我感激福楼拜,因为没有他,我的小说《福楼拜的鹦鹉》就不可能存在。然而事实是,我真正感谢的是我自己的小说。这本书对我的事业和人生有两点帮助。第一,这是我首部被翻译成外语的小说,为我迎来了外国出版商的合作及外国读者的肯定。(我和大多数作家并无二致,每当听到自己的小说在遥远的国度也有读者,就欣喜不已。)第二,这本书缓解了我父母的焦虑,他们虽从未明说,却一直对我是否算得上一位作家心存疑虑。

《福楼拜的鹦鹉》,但汉松/译,2021年9月版

在《福楼拜的鹦鹉》之前,我已经出版了两部小说,还用匿名发表了两本惊悚小说。其中只有第一本还算入得了我父母的眼(即便如此,我父亲还是认为我的语言“有点低级”)。我强烈反对父母读我的第二本小说《她遇见我之前》,为此两年都没有打开广播,直到后来一个文学评论员在评论《福楼拜的鹦鹉》时提到了那本书。这位评论员完全搞错了故事的结尾,不知为何,他的失误在我家被提起,我母亲忽然来了一句:“我当然是没有看过你那本书。”我对此表示怀疑。她说:“好吧,我是看了一点,勉强看了一些,然后直接跳到结尾,最后看见那个家伙自己割喉了。我当时想,他早就该这么做了。”

男性作家的母亲对儿子都是这样的不满,不是吗?最极端的要属乔治·西默农的母亲,她在西默农的名声和财富到达顶峰之时,将儿子四十年来寄给她的钱悉数归还。她还会在西默农气派的家中拦住女佣,怀疑地问她们:“这一切都付过钱了吗?”当西默农的弟弟克里斯蒂安·西默农在印度支那去世时,老西默农夫人伤心地说:“太可怜了,乔治,死得偏偏是克里斯蒂安。”儿子总是要想法设法取悦母亲。在我的个人和职业生涯中,没有什么事比《福楼拜的鹦鹉》提名了布克奖更让我的母亲满意了。尤其当她看到我的照片,和其他五位候选人一起,出现在《泰晤士报》的头版上。我的父母都是法语教师,尽管我父亲远比我母亲懂法国文学,但那天接电话的却是我母亲,她说了一些我从没想过她会说的话,然后告诉我,“换你父亲接电话。”我满怀期待,希望他能表达一些对我的作品的喜爱和兴趣,然而,父亲却仅仅说了句“基本赞同”。这是他的开场白,也是他对我的小说唯一的评价。我感到悲伤:不是因为没得到赞赏,而是因为我的父亲无法就儿子的作品直接地表达情绪。

小说家谈自己的作品

小说家在评价自己的作品时,出名地不可靠。评论界的反应和作家自己的任性都会影响他们的判断。他们最喜欢的作品往往是最不受外界重视的。因此,伊夫林·沃才会说《海伦娜》是他最喜欢的小说。尽管《萨朗波》在经济上和社会地位上都为福楼拜带来了更大的成就,然而当时世人都认为《包法利夫人》才是他最好的作品,地位不可撼动。当年,福楼拜对此无比怨念,甚至一度表示,他愿意买下每一本《包法利夫人》,烧个精光。

不同的读者

多年以前,在一个喧闹的聚会上。同为小说家和《伦敦书评》撰稿人的斐迪南·芒特告诉我,他每年都会重读《包法利夫人》,既是出于一种文学义务,也是因为乐在其中。我钦佩不已,他读过的次数肯定远超于我。当然,我也心生嫉妒,我一向以福楼拜迷自居,一时间竟对自己很不满。我为什么不能和他一样?每隔几年,我都会碰见芒特,他的自在总是让我心生不安。终于,我在十五年后向他坦白了我的不安,而他看上去无比困惑。我肯定是听错了,他并没有年年重读福楼拜。事实上,他都记不得上次读《包法利夫人》是什么时候。

出版商

对于作家和出版商的关系,福楼拜持一种傲慢的态度。他认为出版商的职责不过就是支付稿费、负责印刷。一想到他的出版商真的要读他的手稿,他就惊恐万分。这还不算最糟糕的冒犯,他的出版商竟然还想要对内容指手画脚。因此,《萨朗波》出版的前提,就是出版商米歇尔·列维事先不看福楼拜的手稿。

在那个时代,作家和出版商的关系不同于今日。知识产权法还不存在,作家只收一笔稿费就卖掉了作品。只有当一本书销量特别得好,出版商才会发发善心,再支给作家一笔额外的稿费。1856年12月,米歇尔·列维出价800法郎买下《包法利夫人》的版权。十年之后,福楼拜写道:“我的出版商因为良心不安,在我并未开口的情况下,又给我了500法郎。”要知道,1862年,列维是以1万法郎的高价购得《萨朗波》。所以福楼拜所说的“良心不安”更像是列维大手一挥,给了福楼拜一笔小费。福楼拜唯有以傲慢回敬,才算礼尚往来。

福楼拜谈报纸采访

“向公众透露个人信息这种事太布尔乔亚,我一直都在克制这种冲动。”

福楼拜谈自传体小说

“人无足轻重,艺术作品才是一切……我的确可以畅所欲言,直抒胸臆,将古斯塔夫·福楼拜先生的感情宣泄一番,可是这位说话的先生又算什么重要的人物呢?”

认识福楼拜

数十年反复阅读经典小说有一个好处,你的看法也会随着时间发生改变。你会认为这种改变是阅世的象征,你变得更加包容了,你的生活经历也逐渐能够代入阅读中(就算你初次阅读时没能开个好头)。福楼拜最重要的小说有五部,《包法利夫人》是永远的经典,《圣安东尼的诱惑》则逊色很多。

《包法利夫人》插画

不慢,不紧

福楼拜以注重细节而闻名,他漫长的准备,他日复一日对文字的推敲,他的删修重写,还有他的高声朗读只为确保句子通达。有人认为他走火入魔,过分讲究,有人认为他过度追求文体,因此影响了文字本身所含的生命律动。在《布瓦尔和佩库歇》的创作初期,福楼拜曾与和他惺惺相惜的屠格涅夫交流,1874年7月,屠格涅夫用俄语写信致福楼拜:“我越想越觉得,对这个主题的处理应如急板(presto),像斯威夫特,或伏尔泰。你知道,这一直是我的看法。从你的描述,故事构思幽默风趣、充满魅力。但如果你下笔过重,加入了过多的见地的话……”不用说,福楼拜最终选择坚持自我。这本书出版后,有人评价它不仅和急板相差甚远,还因信息过量而显得冗长。但这正是福楼拜的初衷。《布瓦尔和佩库歇》探讨的正是过多的学识的无用、笨拙和迷思。轻快如急板一般的喜剧,那是屠格涅夫的风格。这本书很大程度上依旧是一部喜剧,但更黑色幽默,嘲弄着人类对知识和启蒙时的不屑追求。

福楼拜的文学建议

“你无法凭借好意创造艺术。”

“艺术中的一切都取决于作家怎么写:在故事中,一直虱子也可以像亚历山大大帝一样伟大。”

“无文体何谈思想,无思想何谈文体。“

“艺术家之于作品应该像上帝之于宇宙——无处不在。“

“一句散文应该像一句诗一样,无可删减,恰到好处。“

“如果你碰巧文笔很好,人们便会批评你缺乏思想。”

福楼拜的情感建议

福楼拜对情感这个主题并不擅长。他的传记作家费德里克·布朗指出,福楼拜“喜爱有距离的亲密感”。他曾告诉情人露易丝·柯蕾,两个相爱的人就算分离十年,也不会感到难以忍受。鉴于柯蕾和福楼拜只有一程车的距离,她并未将他的话放在心上。并且,柯蕾还在福楼拜的建议下和哲学家维克多·库赞(“为艺术而艺术”这句话就是他的原创)成婚。然而,福楼拜给予自己挚爱的侄女卡罗琳的情感建议才是真正的灾难。当时,卡罗琳和自己的美术老师相爱,两人原本要进行一场波西米亚式的结合,福楼拜却和老福楼拜夫人从中阻挠,说服卡罗琳嫁给了一个典型的中产阶级木材商人厄内斯特·康曼维尔。这段婚姻很快就走向不幸。后来,康曼维尔又因为草率的投机行为,不仅自毁前程,还连累了福楼拜一家。龚古尔称康曼维尔是一个十足的骗子,他在福楼拜死后的行为更是令人不齿。龚古尔写道:“康曼维尔一门心思想着赚钱,想着如何利用福楼拜的文学遗产获利。福楼拜下葬当晚,康曼维尔动作优雅地给自己切了七片火腿。”

露易丝·柯蕾(1810年8月15日-1876年3月9日),法国诗人、作家

声望

法国文学界可比英国文学界的政治风气浓厚得多,关于作家的政治记忆也留存得更久。我初次去巴黎参加文学活动时,就惊讶于这里常以政治倾向归类作家,而非作品的质量。当提到我最喜欢的20世纪法国作家是弗朗索瓦·莫里亚克,这里总有人大失所望地说:“他可是个戴高乐主义者!”就因为这样,一位优秀的作家就显得二流了。在这里,参与政治是一切,但是要选对政党。

我初次阅读福楼拜的那个年代,或许是他死后声名的最低谷。这就好比1960年代法国的新浪潮导演纷纷起身反对他们口中的“电影的爸爸”,新一届的法国作家也向“小说的爸爸”发起挑战。政治更是让福楼拜的声誉雪上加霜。萨特说:“我认为福楼拜和龚古尔需要对巴黎公社受到镇压负责,因为他们没有写一句话,来阻止这件事的发生。”萨特的言论实在愚蠢,事实上,福楼拜一生从未公开发表过政治言论,也从不认为为政治发声是作家的责任。福楼拜最根本的文学信仰则是:“你无法改变人性,只能了解他。”

了解人性不是易事,过程甚至令人压抑,但也只有了解了人性,描述出真相,才有可能改变世人对人性的认知。

尾声

“当你老去,心也凋敝,如树叶凋零。有些风你无法抵御,风每日吹散几片树叶。直到有一天,风暴袭来,又一下打掉几根树枝。纵然自然轮回,春季又生心芽,人心却不复。”1852年,年仅30岁的福楼拜写下这些句子。他描写的正是自己。是暮气沉沉,还是睿智成熟。或许两者都有。在福楼拜的晚年,他的支持者每年都会为他举行盛宴。有一次,人们为他献上一顶月桂花环,花环却因为太大,从他的头顶滑落到脖子上,怪诞正如福楼拜一生所写的故事。“我感觉自己像一块纪念碑。”福楼拜说道。在他声名的最后一年,福楼拜还感觉到自己像是一块“正在融化的卡门贝干酪”。

“既然这世上不可能有幸福,我们则必须寻求平静。”1872年,福楼拜致信伊莉莎·施莱辛格时写道。他还不断地提醒自己,或在通信中告诉友人:“我定要通达。”面对死亡,他还向斯多葛学派寻求慰藉。然而,斯多葛学派并不符合福楼拜的性格,平静也不是求得的。“我的情绪从暴躁到衰竭,又从毁灭走向愤怒,因此我的情绪总是暴躁。”福楼拜认为自己愚蠢又敏感,因此很难相处。当一位服侍了他十年、颇令他满意的仆人“宣布他不想再继续为我工作,因为我对他不再友好”时,福楼拜显得那样无助。福楼拜在58岁这年离世。

2021年12月16日的《伦敦书评》

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司