- +1

鲁明军丨技术资本、艺术动物与积极野蛮:当代艺术与策展观察

文 _ 鲁明军(复旦大学哲学学院)

随着第八届西岸艺术与设计博览会、第九届ART021上海廿一当代艺术博览会落幕,2021年国内当代艺术界亦瞬间归于平静。新冠肺炎疫情并没有像去年许多人预测和期许的那样乐观,但好在没有影响到几大艺术博览会如期举办,整个艺术圈——准确地说是艺术市场——看上去比疫情前还要喧闹和繁荣。

然而,这一切终究无法掩饰艺术思想的贫瘠和艺术力量的虚弱。从某种意义上来说,近40年来,没有哪个时期的当代艺术像今天这么疲软和无力。别说是抵抗了,连小小的愤怒和轻微的不安都已经变得鲜见。可是同时,我们又不得不承认,近40年来,没有哪个时代像今天这样疯狂和“野蛮”——过去曾主导当代艺术实践的意识形态框架如今已经完全失效,平台资本主义的无死角的渗透不仅加剧了内卷,而且彻底抽空了当代艺术的价值基础。在交易平台上,艺术品依旧是稀缺物,拍卖纪录仍在不断刷新,但其思想性和政治性已被稀释殆尽。艺术家普遍找不到方向和着力之处,且和所有人一样,深陷其中,无力自拔。在笔者看来,这无疑是这个时代最根本的危机。譬如最近备受关注的“智能未来”“加密艺术”“元宇宙”等相关讨论(包括以此为主题的各种展览),无不是因应这一大变局的实践,但实际上——至少就目前来看——它们所表达的与其说是对未来的美好畅想,不如说是对新技术资本主义的种种幻觉。其实,在这之前,作家刘慈欣就提醒我们:“元宇宙将是整个人类文明的一次内卷,而内卷的封闭系统的熵值总归是要趋于最大的。所以元宇宙最后就是引导人类走向死路一条。”[1] 也即,“元宇宙”不仅无法给人类提供一个美好的未来,反而会加剧技术资本主义对人类的掠夺。至少可以肯定的是,我们将面临更加深刻的伦理—政治危机。

对新技术的期待总是伴随着对原始的召唤,二者如影随形,虽然路径有别,甚至截然对立,但都诉诸某种神秘性和不可知性。进一步而言,人类学在当代艺术领域的卷土重来不仅出于对他异性图像—政治的召唤,其同样也是技术资本主义的伴生物。当然,“在20世纪的艺术中其实有不少对他者的运用,大多数便沉迷于他异性政治的原始主义:在超现实主义中,他者明显是以无意识来表现的;在让 · 杜布菲(Jean Dubuffet)的原生艺术(art brut)中,他者代表一种反文明的、有救赎能力的资源;在抽象表现主义中,他者指的是所有艺术家最初的原型;而在20世纪六七十年代的艺术中,他者面目多变(在某些大地艺术中表现为对史前艺术的影射,在某些概念艺术和体制批评艺术中则形成了作为人类学场域的艺术圈,包括由安妮和派特里克 · 普瓦里耶[Anne and Patrick Poirier]、查尔斯 · 西蒙兹[Charles Simonds]等艺术家创造出来的考古场域和人类学文明)”。[2] 如果说20世纪90年代当代艺术的人类学实践及其孜孜以求的多元文化主要针对的是全球化内在的霸权主义和单边逻辑,今天则不同,原始的激情、神秘及其动能更多是为了让人们在这个无所遁形的透明世界中夺回自我。众所周知,人类学最初诞生于帝国主义殖民时期,但今天的殖民者不再是欧洲白人,而是技术资本主义——一种新型帝国主义;被殖民者也不再是某个地区的原住民,而是所有人。亦即,其实我们都成了新的原住民和被驱逐者。今年4月开幕的第13届上海双年展虽然聚焦人类、气候、生态系统和科学技术的相互联系与依存关系,但展览中大量带有原始主义和神秘主义色彩的作品暗示了技术与自然、文明与野蛮之间某种尖锐的对峙。如利亚姆 · 扬(Liam Young)备受关注的参展作品《星球城市》(Planet City),其看似构想了一座未来之城,但真正关注的问题是:当全球沦为荒野,地球上的全部人口像动物一样寄生在这座城市时,他们该如何生存?影片中,所有人戴着动物面具在不断地舞蹈、游行和狂欢,虽然没有暴力的场景,但比可见的囚禁、屠杀等场景更暴力。

瓜亚基印第安人编年史

[法] 皮埃尔·克拉斯特 / 著

陆归野 / 译

上海人民出版社 2021

半个多世纪前,人类学家皮埃尔 · 克拉斯特(Pierre Clastres)敏锐地发现,印第安原住民之间的屠杀其实不亚于殖民者对他们的屠杀。殖民者正是发现并利用这一点,挑拨、激化了原住民之间的矛盾,从而找到了一种更为省力,也更加残酷的掠夺和占领方式。[3] 今天,挑动新的原住民相互屠杀的不再是某一殖民者,而是无形的技术资本主义。奈飞今年推出的剧集《鱿鱼游戏》将此诠释得淋漓尽致:儿时的游戏变成了最残酷、血腥的屠杀工具和人性考验方式,而这一切皆受控于幕后的财阀。由于过于血腥,该剧集在很多国家遭禁,但依然无法阻挡其热度在全球蔓延。究其原因,大概是因为我们每个人都不难从中获得共鸣吧。里面的每个游戏都像一部参与式装置,它们揭掉了日常温情的表皮,将人性的自私、贪婪与资本的残酷、冷漠暴露无遗。

这亦从另外一个角度解释了那些带着些微原始主义和神秘主义趣味的艺术作品何以会成为艺术市场和收藏家们的新宠,以及与之相应的种种以科技为名的艺术何以会如此轻易地被官方体制所收编。这两种艺术(趣味)倾向都不约而同地成了一种“新当代乡愁”。徐震的装置新作《基地》(2021)并不诉诸这样的想象,而是粗暴地将我们直接拉到了技术资本的现场。他模拟、仿制了一家“标准”的苹果(Apple)零售店,店内的60台iPhone、8台iPad和6台苹果电脑同步播放着包括世界各地政治、宗教、文化艺术事件以及微信聊天、淘宝购物等在内的各种短视频和图片信息。这些视频和图片甚至苹果零售店皆源自日常,然而集中迸现的信息瞬间给我们带来一种极端的焦虑、烦躁和不安。这也是我们当下的日常情绪和普遍感受。为什么我们的情绪很容易就被一条未经证实的信息所煽动?为什么我们的智性能力在退化和萎缩?

徐震大型当代艺术作品《基地》,图片来自没顶画廊官网。

艺术家没有提供确切的答案,但一个“异质性”的展览情境或现场会刺激观者体验和思考这些每个人都会遭遇的问题和困境。作品里的苹果零售店不仅是技术的象征,也是资本的象征,准确地说,是技术资本主义的象征。它已经成为我们身体和心智的一部分。包括扎克伯格将脸书(Facebook)改名“元宇宙”(Meta),其背后的驱动力同样是技术资本主义。问题的关键在于,如果说这不是我们的未来,那么其症结到底是在终端,还是在后台呢?这可能正是徐震给这个作品取名“基地”的原因,在他眼中,苹果零售店是后台,或者说这里已经没有了终端和后台的界限——终端就是后台,后台就是终端,由此创制了一个更加自由广阔的世界,也在不断加剧着对人类的统治和剥削。

在徐震的展览“3两可爱,一斤伟大”开幕之前,由苹果电视(Apple TV)制作、根据艾萨克 · 阿西莫夫(Isaac Asimov)的系列科幻小说《基地》三部曲改编的同名剧集的第一部也已正式开播。徐震的《基地》显然与此剧集存在着某种或明或暗的联系,或许正是为了暗示我们,作为制作方的苹果公司是剧集《基地》真正的“基地”。不同之处在于,如果说阿西莫夫的小说还保留着某种乌托邦色彩的话,那么徐震的《基地》则是彻底反乌托邦的,这其实也是它与诸多相类主题作品和展览的区别所在。

银河帝国1:基地

[美] 艾萨克·阿西莫夫 / 著

叶李华 / 译

江苏凤凰文艺出版社 2015

“一切都内卷化了。” 艺术家埃德 · 阿特金斯(Ed Atkins)在其于纽约新美术馆(New Museum)举行的展览“获得生命/爱的工作”(Get Life/Love's Work,2021)开幕之际这样写道,“想想家庭、遗传、历史、前因”,甚至可以“把历史(也)想象成一场向内的运动”。[4] 徐震制造了一个极端内卷的社会现场,而在阿特金斯看来,内卷已渗透至我们的情感世界和伦理结构。诚如哈尔 · 福斯特(Hal Foster)所说,阿特金斯并没有把这种内卷仅仅视为一种限制,而是想利用并重新评估它。“在记忆、身体、遗传、技术,当然还有心理学方面,都在向内发展。”但这并不意味着阿特金斯是一个技术悲观主义者,他还是“相信技术或许能够帮助人再度成为人——以我们自己想要的方式变得有情感和有同情心”,不过,“他的艺术并不是对人文主义的哀叹,也不是对后人类主义的颂扬,而是要把新人类从野兽的肚子里抢夺出来”。[5] 在这一点上,他和徐震《基地》的目标是一致的。只是,徐震也许并不相信拯救我们的会是温文尔雅、充满同情心的技术乐观主义者,而是只有当我们变得比敌人更强悍、野蛮,才能获得真正的拯救。

在这个“野蛮”的时代,如何克服恐惧、拯救自我无疑是最紧迫的议题之一。2021年5月22日,德国艺术家安妮 · 伊姆霍夫(Anne Imhof)在巴黎东京宫的个展“静物”(Natures Mortes/Still Life,2021)开幕,展出了伊姆霍夫应东京宫的邀请和委任创作的全新作品。在这个极具开放性的空间内,伊姆霍夫融合了表演、音乐、绘画、装置等各种媒介,与她特别邀请的、影响过她的30位艺术家的经典之作一道,制造了一个极具浪漫主义特质和哥特式风格的音像迷宫。在展览入口处的舞台上竖立着一支开启的麦克风,它预示着一场表演即将开始,或已经结束,也可能象征着一次漫长的等待。在一面巨幅屏幕上,一头野兽在狂奔,不知道是在追逐猎物,还是在被他者追逐;一旁庞大的弧形吊轨上,间歇地播放着由艺术家的搭档伊莱扎 · 道格拉斯(Eliza Douglas)创作的音频,包括一系列尖叫、朗诵和吟唱;床、跑道、跳水台、单双杠等日常设施则出没于展厅的各个角落,此时,与其说它们是表演的道具,不如说是表演或身体本身;钢结构的茶色玻璃装置分隔了原本结构复杂的空间,营造出一种暗黑和死亡的气氛;藉里柯(Théodore Géricault)和波尔克(Sigmar Polke)的绘画、哈蒙斯(David Hammons)和提尔曼斯(Wolfgang Tillmans)的影像、保罗 · 泰克(Paul Thek)和罗哈斯(Adrián Villar Rojas)的装置或雕塑穿插其间,如幽灵一般,“不失时机”地闪现在观者的眼前。[6] 它们曾是伊姆霍夫的灵感来源,但此时,它们又成了她新的能量体······和艺术家此前的表演作品《浮士德》一样,这是一组充满精神力量又能动摇人心的装置作品,它们将这个时代的紧迫性暴露在观者面前,激发并放大了观者的焦虑、不安和恐惧。然而,伊姆霍夫的目的并不仅是制造焦虑和不安,而是为了克服和抵抗焦虑和不安,以唤醒人最原初的意志和能量。

Anne Imhof, Natures Mortes: performance, 图片来自Palais de Tokyo官网。

伊姆霍夫曾说,艺术“给予了我们一种对过去的极其坦率的思考,同时也在某种意义上对未来、思考的价值、性别多样性以及女性的荣耀等问题做了审视,它教会我们为何而战、何时而战”。[7] 这种抗争并不指向任何既有的意识形态,毋宁说,这是一种“精神政治”,一种“灵性政治”。她提示我们,在一个身体和身份被无限驱逐的时代,只有通过这种抗争,才能真正重建自我;在一个精神和意志被榨干的时代,只有通过这种抗争,才能真正夺回自我。这个时候,恰恰是美术馆、电影院或当代艺术为实现人的自由意志提供了一种可能。

2021年8月,美国宣布完成从阿富汗撤军,同时,塔利班鸣枪宣布成为喀布尔的新主人。塔利班政权会走向何处尚未可知,但显然,和伊朗革命一样,它的目标是完成与现代西方秩序及苏联在文化、社会和政治上的根本性的切割。早在40年前,福柯便极富洞见地指出了伊朗革命的独特意义:“这场革命是围绕着一个截然不同的概念,即‘灵性政治’,组织起来的。”[8] 齐泽克不以为然,他认为,塔利班革命所标志的与其说是美国自由民主在阿富汗的失败,不如说是全球资本殖民主义在阿富汗(与地方阵营建立联系)的巨大失败。[9] 更进一步而言,这其实也是全球化和新自由主义衰退的必然结果。在围绕这个事件的争论中,几乎所有的焦点都集中在:到底谁该为这场战争对当地造成的创伤负责?是美国,还是塔利班?再或者,我们该如何定义塔利班?它到底是恐怖主义组织,还是正义的革命武装?······这一切在今天仍悬而未决,但有一点可以肯定的是,它释放了一种夺回自我的革命能量。

有人说,当代艺术“创新”的手法与当代“恐怖主义”的策略如出一辙。如今,恰恰是“恐怖主义”内在的革命潜能而非其“手法”为当代艺术的行动提供了一个新的参照。我们当然不能粗暴地在伊姆霍夫、徐震的实践以及霍梅尼、塔利班革命的“灵性政治”之间画上等号,但后者的确为今天一切激进的艺术行动提供了一个重要的注脚。它提醒我们,真正的抗争首先要将自己扔进战场,唯其如此,才能逼使自己变得更加强大。就像我们无法脱离智能手机来批判社交媒体生态一样,如果没在高度资本化、圈层化的艺术界乃至各个领域摸爬滚打过几年或更长时间,可能就无法体认今天艺术之于当代的基础到底是什么。说白了,当代艺术终究是一种生命实践,特别是在其越来越职业化、知识—景观化和去具身化的新生态中,这点显得尤为可贵。从另一个角度来说,这也可以解释今天的当代艺术为什么普遍越来越没有生命的质地,事实上,就是因为我们丧失了对自我乃至整个时代的感知、审视和必要的冒犯。当代艺术终究还是取决于我们的现实感与行动力。特别是在今天这样一个危机四伏的年代,当种种诗意的沉思和乡愁式介入也已沦为无关痛痒的心灵鸡汤和道德慰藉时,或许只有一种方式可以对抗野蛮的掠夺和驱逐,那就是变得比之更野蛮。这里的野蛮不再是陈词滥调,不再是中产阶级的装饰,也不再是创造性的媚俗,而是一种积极的力量,一种解放自我和他人的武器。[10]

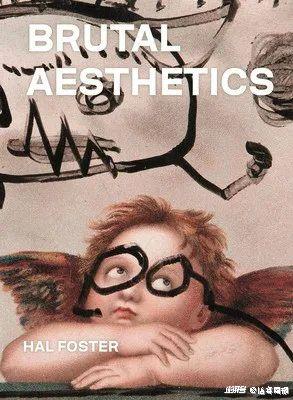

Brutal Aesthetics

Hal Foster

Princeton University Press 2020

是时候重新思考当代艺术的政治性了。过去曾主导当代艺术的单一的政治向度如今已彻底瓦解,泛当代化看似一直在拓展艺术的边界,但丧失了政治性的无边拓展,反而将当代艺术推向更为狭仄的窘境,其中最根本的危机无疑是艺术家自主性和能动性的丧失,这又恰恰是其政治性的根源。特别是在国内,由于大多数官方美术馆和私人美术馆都未建立相对独立、完整的当代艺术收藏系统——当然,这主要还是受限于庞大的收藏预算和制度性支持,少数私人资本成了当代艺术作品唯一的最终去处,这在无形中放大了私人资本在当代艺术系统中的权力和地位,其旨趣甚至影响了画廊的导向以及艺术家的选择。

全球新冠肺炎疫情大流行以来,虽然欧美诸多大画廊并没有中断或收缩其在中国的市场开拓,但中国艺术家在欧美美术馆举办或参加展览的频次大幅降低了,与之相应,欧美美术馆的展览和一些国际性大展在国内的影响力也大不如前。即便是卡塞尔文献展这样的大展公布了即将举办的第15届的参展艺术家名单后,也未激起太多涟漪。不像在过去,一些艺术家曾将参加国际性大展作为终生的追求,如今,艺术家变得更加实际,进入大画廊成了他们向往的目标。这种变化也已渗透在国内的美术馆和重要的大型展览中:一方面,大多美术馆(特别是私人美术馆)越来越依附于(流量)资本,再漂亮的学术外衣也掩盖不了其商业企图;另一方面,国内艺术展览的过剩,导致美术馆和双年展的影响力渐趋式微。对很多艺术家而言,这已经构成了一个根本性的考验,自主性和能动性的丧失迫使其不得不怀疑:艺术到底是一个养家糊口的职业选择,还是一种理想主义的精神实践?如今,可以说大部分艺术家乃至艺术从业者都已经沦为被资本驱逐的艺术动物,支撑其存在感的不再是他们对当代艺术原初的、足以安身立命的精神诉求和政治期许,而是实际的需求和欲望。没有了恐惧,也就没有了不安,没有了愤怒,也就没有了抗争,适应、顺从甚至讨好资本和主流价值观成了一大波艺术家的选择。

若从个人选择的角度而言,这本无可厚非。但事实是,这已经不再是个别人的选择,而是成了一个集体现象。这也并不意味着他们无力抗争,而是因为他们真正的焦虑并非来自一时的得失,而是源自技术资本主义统摄下的生存危机和精神危机。其导致的结果是,作为艺术家的身体和作为普通人的身体无法合一,换句话说,艺术家已经和艺术分离了,艺术家不能通过艺术——而只能通过别的方式和渠道——来表达真实的自我和释放情绪。2021年11月,一群年轻艺术家在上海油罐艺术中心组织了一场名为“拳力榜”的“拳击比赛”,如果不是刻意的表演,那或许是他们“不得已而为之”的一个临时夺回自我的出口,因为他们随时会——或已经——被资本主导的“权力榜”的血盆大口所吞没。

“当代”(contemporary)一词就含有“临时”或“短暂”(temporary)之意,至少可以确定的是,“当代”并不诉诸永恒与不朽——这里不存在永远的英雄和明星,只有临时的发生,以及短暂地被给予的艺术家身份。一件当代艺术作品,也许在此刻一文不值,下一刻就价值连城,再下一刻,它可能又会变得一文不值。一件当代艺术作品只有在特殊的历史条件下才会释放出强大的政治力量,一旦回到日常,它可能就只是一个平常之物或装饰品。当代艺术就是过山车、走钢丝,要时刻站在悬崖边上,不可能一劳永逸,它就是一个“高危行业”——这也是它与古典艺术和现代主义最根本的区别。

也正是在这个意义上,可以说,但凡以当代艺术史为名的实践都需要被重新审视和检讨。当代没有历史,当代艺术原本就是一种变动不居的临时行动。甚或说,根本就没有“当代艺术家”一说,因为谁也没有资格和权力赋予某个临时行为者一个永恒的身份。高世名也说:“没有艺术家,只有艺术时刻。”[11] 30多年来,资本和市场塑造了一个又一个当代艺术的明星和英雄,而今,眼见其一个个轰然倒塌,又有籍籍无名者被挖出来,塑造成新的明星和英雄。按道理,这本是当代的常态,只不过在今天,因为技术资本的加速,极大地缩短了其更替的间隔,也让变化更具不确定性。不消说,在艺术市场的裹挟下,“当代”催生了各种人设和经典,但同时,“当代”本身又是反人设、反经典的。这种内在的分裂的双重含义也正体现在:一方面,它是这个时代的症状之一,无法自外于资本市场;另一方面,作为一种反向的力量,它又在不断地、猛烈地撞击和撕裂着这个时代。

这些年来,一直被各种权力榜上的明星和英雄的光环笼罩的我们,反而忘了对“当代”本身的思考。技术资本主义的席卷和剥夺,迫使我们不得不重新审视和思考“当代”的本意及其政治性所在。也正是这样一种生态愈加凸显了策展的意义,并为策展提供了更加具身、广阔的想象领地,以及更加尖锐、强悍的政治表达的可能。说到底,和当代艺术一样,策展同样是一种生命实践,且只有在某个特殊的时刻,它才会真正释放出积极的野蛮之力。作为策展人,此时要做的不是等待,而是积极地去创造夺回自我的时刻。

注 释

[1] 刘慈欣. 元宇宙将引导人类走向死路一条[Z/OL]. 微信公众号"给孩子", 2021-11-12. https://mp.weixin.qq.com/s/6WkVBxaHiqaPwNKTrosoQw.

[2] 哈尔·福斯特. 作为民族志学者的艺术家[M]//实在的回归: 世纪末的前卫艺术. 杨娟娟, 译. 南京: 江苏凤凰艺术出版社, 2015: 191.

[3] 皮埃尔·克拉斯特. 瓜亚基印第安人编年史[M]. 陆归野, 译. 上海: 上海人民出版社, 2021: 117—133.

[4] 哈尔·福斯特. 特写: 你的损失——谈埃德·阿特金斯的《虫》[Z/OL]. 冯优, 译. Artforum艺术论坛, 2021, 60(1), http://www.artforum.com.cn/print/202107/13577.

[5] 同上。

[6] 游伊一. 安妮·伊姆霍夫: 用一座"空"城占领巴黎东京宫[Z/OL]. 微信公众号“Art-Ba-Ba”, 2021-6-17, https://mp.weixin.qq.com/s/pxZpS2_hNJoqkorpJR6a9A.

[7] 高凡丁. 视界|她是谁?竟在威双"大闹天宫"——威尼斯双年展金狮奖得主安妮·英霍夫与她的《浮士德》[Z/OL]. 微信公众号"ANC艺术财富", 2017-05-16. https://mp.weixin.qq.com/s/6q3uO2H7GPEpiXuWAh7ZVg.

[8] 阿法瑞, 安德森. 重访福柯与伊朗革命: 福柯的一次"误判"?[Z/OL]. 徐亮迪, 译. 澎湃新闻, 2018-1-11. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1936233.

[9] 斯拉沃热·齐泽克. 塔利班证明, 我们的现代性是一项未竟的事业[Z/OL]. 微信公众号"Clearplain", 2021-9-18. https://mp.weixin.qq.com/s/1kM5Lx3Zr22IlSmoL7MWfA.

[10] FOSTER H. Brutal Aesthetics: Dubuffet, Bataille, Jorn, Paolozzi, Oldenburg[M]. Oxford: Princeton University Press, 2020.

[11] 陈俊 . 今天的艺术: 不只是“圈子”里的艺术——专访中国美术学院院长高世名[N]. 解放日报, 2021-10-29(9).

(原载于《信睿周报》第64期,原题为“技术资本、 艺术动物与积极野蛮:2021年当代艺术与策展观察”)

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司