- +1

上海书评︱艾俊川:周作人批阅过的新诗习作

周作人日记中常有批改学生作业的记录,想来几十年在大学教书,批改的作业无数,可惜一直未见只字片语留存。

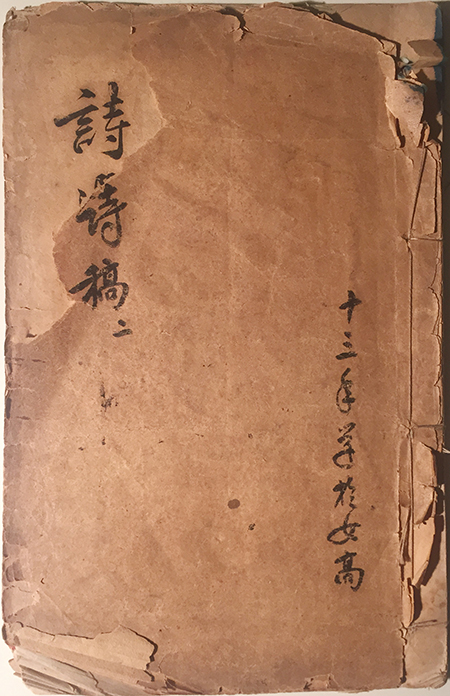

2005年3月,我在北京报国寺的旧书摊上,买到一本民国女大学生的诗作稿本。诗写在红格本子上,封面左上角残破,正好损去书名上部,仅余下“诗稿二”三字,右下部写“十三年学于女高”七字。本子还有个封二,左上题“诗选笔记”,右下题“十三年十一月学于女高”,中下写“叔昭”。显然,这是一位名叫“叔昭”的北京女子高等师范学校学生的笔记本,里面写的全是她的新诗作品,共有六十多首。

这些诗多有写作时间,集中作于民国十三年七月至十月。另有两组诗作于二十四年,一首诗作于二十六年。以上诗作抄写的笔迹和墨色相同。最后两首诗作于民国三十七年,字迹有所区别。从书法看,这本诗集应是作者利用民国十三年“诗选”课的笔记本,于民国二十六年或稍后誊抄的。封面“诗稿”下注“二”,想系还有第一本,可惜散佚了。

诗稿基本情况如此。当时我不知道“叔昭”是谁,就在布衣书局论坛发帖请教,幸得网友alin兄相助。他是“网搜学”高手,牛刀小试,轻松破解了诗稿的作者之谜。

据alin考证,叔昭是孙尧姑的字。她于1925年9月6日上午拜访过鲁迅,被鲁迅记入日记,《鲁迅全集》人物注释说:“孙尧姑,字叔贻,贵州贵阳人,1925年北京女子师范大学毕业。” “叔贻”乃是“叔昭”之误。又据民国二十五年版《北平市市立师范学校同学职教员录》,该校国文教员孙尧姑字叔昭,年三十八岁,居住在西城辟才胡同高华里七号。这个住址恰与诗稿中民国二十四年诗作“两日的西风”跋语所记吻合,证明诗稿作者确为孙尧姑。根据封面题名,诗集或可拟名为《叔昭诗稿》。

孙尧姑是贵州第一位考上女高师的学生,其升学在贵州教育史上是一件大事。《贵阳市志》有文记“孙尧姑求学”,略云:

1921年秋,贵阳籍女生孙尧姑被北京女子高等师范学校录取,入文科班,为鲁迅授业学生之一。此事非同小可,贵阳全城轰动。在那个时代,封建科举考试废除不久,考取北京女子高等师范学校,虽不是中状元,也相当于中进士。为此,省长公署下文通令全省知晓,并在孙尧姑启程之时,发给护照,赠送路费,好不荣耀。孙尧姑毕业后在北平中小学兼课……抗日战争开始,孙尧姑回贵阳任女中国文教师,在家乡一直从教,解放后仍在贵阳一中教书,于七十年代逝世。(《贵阳市志•社会志》350页,贵州人民出版社 , 2002年12月)

孙尧姑那一届的国文科,只有两个人,她们就跟随前后届的学生听课。当时正是新文学勃兴期,北高师又从北大聘请多位教师来此兼课,如胡适、周作人都是新诗开山之人,因此学生中多有写作新诗者,著名的有石评梅、陆晶清等。《叔昭诗稿》中那种简短清新的小诗,正是当时流行的风格。如民国十三年8月12日作《沉寂的夜里》:

沉寂的夜里,

清风送来几阵的花香,

月光照在我的床前,

这时——

我和平的心弦上,

奏出了细微的声音,

不禁嫣然一笑。

九月二十四日作《疯人》:

你心里想说的话,

都说了么?

疯人呀!

我深深的羡慕你呵!

同日又作《画工》:

画工呵!

你能描尽宇宙间百千万幅的图画么?

只这黄昏时的变幻,

尽够人们的欣赏领略了。

现在读来,这些诗难免稚嫩,却正是当时刚刚挣脱束缚的年轻女性或欣喜或惆怅的心声。

就在9月24日这两首诗的后面,有从另一个本子上剪裁黏贴过来的两行评语:“有几首颇佳,大抵自然而不平凡,美丽而不繁缛,便能成为好句。”评语书法纤秀,很像当时在女高师任教的周作人的笔迹。从周氏日记辑出若干字比对,字形笔顺全同,可以确定是他的亲笔(见下图)。

批语与周作人日记笔迹对比

周作人1920年9月就开始在女高师兼课,后因病中辍,病愈后于1922年9月再次受聘,直到1927年,其间经历了女高师改为女师大以及那场有名的风潮。孙尧姑1921年入学,1925年毕业,正好赶上听周作人的课,由他来批改习作也就顺理成章了。

在女高师,周作人每周讲授两小时欧洲文学史,似并未直接教授诗歌写作,但那段时间正是他新诗创作的高峰期,同时他也在倡导小诗,发表了《日本的小诗》《希腊的小诗》等多篇文章,无疑会带动学生的写诗热情。他还在女高师做过几次以诗歌和文学为主题的演讲:1922年5月30日,到女高师自治会演讲,题目为《女子与文学》,提出“今后的女子应当利用自由的文艺,表现自己的真实的情思,解除几千年来的误会与疑惑”;1923年3月11日,到女高师为诗学研究会演讲;5月11日,又到女高师文艺会演讲,这个文艺会就是国文系组织的。女高师学生中多有诗人,与她们有周作人这样的老师是分不开的。

翻检《周作人日记》,常有“看习作本”、“改习作”的记录,如1923年1月17日下午,就曾 “阅女高师学生诗文四件”,不知其中是否有孙尧姑一件。从《诗稿》这条批语黏贴的位置看,批阅时间当在9月底,但日记未记,想必批改作业是日常工作,并非每次都要记下来。

《周作人日记》中也没有与孙尧姑交往的记录。与那些风云一时的同学相比,孙尧姑默默无名,人们知道她主要因为鲁迅。除了无意中进入《鲁迅日记》外,她还写过一篇纪念鲁迅的文章——《回忆北京时期的鲁迅先生——三十四年前的印象》(《山花》,1957年第一期),偶尔会有研究者引用。实际上在校期间,孙尧姑也是活跃的学生,在女师大风潮中,属于冲锋陷阵人群中的一位。

1925年春天风潮初起时,担任学生自治会文书的孙尧姑,就起草、抄写了要求罢免校长杨荫榆的呈文,并赴部递交(《回忆北京时期的鲁迅先生——三十四年前的印象》)。8月22日,发生了校方强拉学生出校的事件,第二天,即“本月二十三日下午四时余,北京教育会现有女师大学生假该会址招待各团体代表在彼开会……主席人名孙尧姑,系女师大学女生,由伊登台报告日昨该校同学被教育当局驱逐始末情形,请求援助” (《有关女师大风潮史料续补》,《北京档案史料》,1997年第5期),足见她也是一位“干练坚决”的“勇毅”女子。

学生时代的孙尧姑勤于写作,除了《叔昭诗稿》,出版于1924年的《北京女子高等师范文艺会刊》第六期,发表了她多种题材的多篇作品,如“论说”中的《说党》,“讨论”中的《婚姻问题的我见》,“杂著”中的《本校十五周年纪念会颂并序》,“诗词”中的《赏雪》,“语体诗”中的《雨》等。涉猎广而思索深,恰能展现出这位早期女诗人在文心诗思之外的创作风貌。

不过,毕业后的孙尧姑境遇不佳,她先后在北平和贵阳做中学国文教师,工作不稳定,生活寄人篱下,诗风也由沉重取代了轻松。1938年2月一次搬家后的感怀之作,就显得低徊悲凉:

仰视高阔明朗的天空,

俯怯坎坷不平的道路,

这正是我过去的希望,

未来的前途!

《叔昭诗稿》最后两首诗,写于1948年。第一首诗有长序,说:

卅七年二月四日,二哥令谢名溢来向我说,要我移出另住。经我亲自去问他是否有其事,他握紧拳头怒目而对我说:"三妹!我告诉你!就是父亲母亲在,我都不能要住在一起!“我说:“那么从前叫我来就是错了罢?”于是不言而退。从此每夜悲伤,写了下面三句诗。题目是:五宵伤心泪——铸成三句诗:

将我满腔的悲愤泪,

化作燎原的火,

烧尽人间的不平!

语云“愤怒出诗人”,这三句诗,则爆发出诗人的愤怒。

再后来,孙尧姑的道路依然坎坷,从能找到的零碎资料看,解放后她在贵阳一中做语文老师,独身一人,又被划为右派,最后于上世纪七十年代辞世,留下的除了读书时发表的几篇文章,就只有这半本诗稿了。1936年她三十八岁,按旧法算来,应出生于1899年(清光绪二十五年),那么她去世在哪一年呢?七十年代去今不远,但愿还会有人记得。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司