- +1

00后中国女生亲历的美国大选:我以为在为未来的女总统服务

2016年9月到11月期间, 我数次为国务卿希拉里·克林顿的总统竞选做志愿服务。现在大选早已尘埃落定,我终于下定决心极不情愿地回忆并叙述我的整个经历。

我对于美国大选的最早记忆也许是2008大选。奥巴马当选不久后,希拉里被提名为国务卿并在多个场合上与中国发生交集。裹挟在充斥着荣耀、批判、玩弄和丑闻的复杂政治中,希拉里这个名字却在中国大众中成为了“女强人”的代名词。有趣的是,因为我在小学期间为年级主席竞选时表现出直言敢谏、引人目光、雷厉风行的形象,“小希拉里”成为了我众多的绰号之一。我想,我年长的中国师长会称此为命中注定之缘分的开始。

2015年的8月,我来到美国并成为一名十年级生,就读于一所私立高中。那时,我对这场外国总统选举将对我生活产生的影响还一无所知。过去一年里,我渐渐开始了解并对美国政治产生兴趣,以至于我早早决定开始为大学主修政治科学做准备。去年一年中,在只从自由意志主义美国历史老师泡沫先生那儿上了唯一一门文科课的情况下,我是如何成为一名自由主义者又是一个费解的谜团。可是泡沫先生说,我只是可以负担得起当一个理想主义者,反正有别人在给我付学费呢。

到了今年春天,我开始寻找给总统候选人当志愿者的机会。我犹豫了很久才开始行动,因为我作为外国留学生的身份曾经并且恐怕依然会影响我关乎政治的任何决定。但事实上,当志愿者几乎没有任何法律要求。

由于希拉里的网站设置看起来相当令人迷惑,所以我很快决定去试试伯尼·桑德斯的网站,结果它特别好用。每天都有网上训练课程提供,而且它们短达区区20分钟。给潜在选民打电话的系统也完全电子化,使用起来非常方面。这个系统会自动为我拨号,而且会让桑德斯竞选办公室的电话号码出现在对方屏幕上,而不是我的。每一次通话过后,我只需要简单点击系统提供的选项,指明这是一个桑德斯或希拉里或特朗普的支持者。

暑假结束后我回到了弗吉尼亚比奇,这次我决定抛开外国人身份作为世界公民来行动。我又一次登上了希拉里的网站,结果发现它完全没有桑德斯的精巧,这让我大吃一惊。毕竟,她有那一整个来自硅谷的高级高科技团队宣誓向她效忠,不惜一切代价送第一个女性上总统宝座。我想,“女士,你真的需要在吸引年轻人这件事情上多努力点了,这根本没用!” 即使对政治属意如我,也觉得要打好几通电话才能开始做志愿者实在是一件非常讨厌的事情。当我终于完成电话预约,按约定时间出现在办公室时,他们根本不知道我要来。不过,他们还是非常友好地向我展示了办公室是如何工作的,这又一次让我开了眼界。志愿者其实大多是老人,也确实有比城市总体情况高得多的族裔多样性。但是,白人老年男性的比例也比我想的高很多。“谁知道呢,”我想,“一个有钱已婚老年直男能有什么政治意识形态呢?也许像伯尼·桑德斯一样是社会主义!你永远都不知道!”

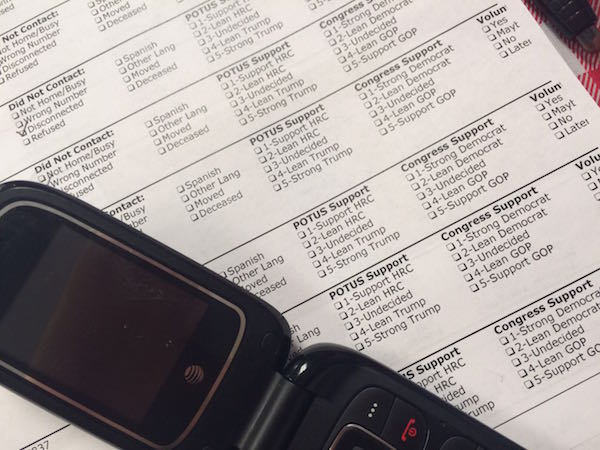

令人大跌眼镜的是,他们居然真的给志愿者们分发一次性手机,而且得从一些印着潜在选民信息的单子上挨个拨号。每天的工作结束后,他们居然要亲自动手人!工!整理收集的信息。我特别想问自己我到底生活在哪个世纪。志愿者们必须做出选择,是用那些被上百个陌生人用过的一次性手机,还是冒着暴露自己号码给陌生人的风险把电话单拿回家去拨号。但抛开这些烦人的小细节,我从未后悔这趟去办公室的小旅途,也不后悔之后的频频造访。这是我第一次感受到意识形态和思想理念的强大统一力量。每个人都对其他人非常友好,因为每个人都在目光中写着“我知道你是持什么样的观点的人,并且我和你站在一起。”这是找到和你政治上共同点最多的人最快的方法。不过,我不喜欢完全赞成所有民主党人做的事情的人。我有一次无意听到一些女士在办公室里说希拉里被那些在飓风中被克林顿基金会帮助的人称为“海地妈妈”,并且抱怨各种针对她的批评。“好吧,”我想,“首先我需要查查这件事情到底是不是真的。不过我只为意识形态站台,不为任何个人。”

我绝对不会忘记泡沫先生在我告诉他我要给桑德斯当志愿者时彻底过度反应的样子,他大喊“伯——尼?!” 我告诉他我要去希拉里办公室之后,他告诉我戴着个“可鄙的篓子”徽章过去,并且警告我别被“洗脑”。这大概也没有什么用,毕竟我已经在这个“邪教”里陷入太深、无药可救了。他当然还开玩笑说办公室大概只提供胡萝卜条当零食,但是每次我去的时候都有人带了纸杯小蛋糕来。

无论如何,我决定每次都去办公室打电话。我当时跟一个特别保守主义的独居寄宿家庭妈妈住在一起,幸运的是离办公室只有骑车十分钟的距离。因为对我而言,不必每次求她开车带我去办公室实在是极大的解脱。现在看来非常荒谬可笑的是,我当时觉得很有必要在她面前声称自己在政治上是中立的,尽管我内心的自由派斗士精神已经在熊熊燃烧。我的住妈是一个麦克·彭斯支持者,她告诉我那对美国政治毫无兴趣的舍友他“非常有绅士风度”。置身于这种尴尬的对话中时,我在脑海里大喊了一千遍:“恐同病伪君子小混账东西!”当然,我永远都不会说出来。我觉得自由主义本就关乎保持尊敬的态度和开明的观点,而如果我没办法控制我的大脑想说什么,至少我可以把我的嘴巴关紧,这就足够好了。类似地,我视政治正确为文明进步的标志。

不知为何,我这位住妈不懈致力于从我口中套出我的政治观点,而我不懈致力于保持微笑然后提供最模棱两可的答案。有一次我觉得事情实在发展到太过可怕的境地,那是在特朗普下流无耻的“更衣室谈话”被曝出的时候。她当然为此感到非常不安,但仿佛并不是因为特朗普针对她自己的性别做出如此下流的言论。我在她目光中看到的是一个母亲对一个可能刚刚毁了自己前途的儿子的担忧:在这里,就是要当总统的前途。这位无比支持儿子的母亲,当然,无论他做了什么都会和他站在一起,并且她在乎的只是他自己的前途而已。她会在他头上充满爱意的轻拍,然后说:“哦亲爱的唐纳德,下次别再这么做就好了,好吗?”

在我为希拉里竞选服务期间还发生了一些值得一提的小事。我最难忘的是我和凯莉一起去参加“出来投票吧”项目的培训课程时的那一次。这个项目的内容就是不断敲门然后邀请人们出来投票。那些天里我睡眠不足,在站着听组织者滔滔不绝地演讲整整50分钟后,我觉得呼吸困难,天旋地转。我不得不打断一位正在专注聆听的非裔女士,问她能不能过去一点让我出去拿把椅子。她立即起身,要把她的椅子让给我。然后另外一位白人男士告诉我去拿点水喝,并且要给我点糖果。我感动于陌生人的关怀,但又不禁遐想如果不是在这样一个统一的群体里是不是会不一样,然后又为这种想法感到愧疚。

打电话的活计大多数时候是无聊的,因为我需要拨一堆号码,大概20次里面才有1次会被接听,似乎其他志愿者都能打通比我多得多的电话。我们在办公室采取的策略是给以前支持过民主党人的人打电话来确保他们这次的投票,而不是随便给任何人打电话。反正她的民调指数在整个大选中都一直更高(当然现在看起来只是打脸了)。当我终于接通电话的时候,有时候一些有趣的对话能给这无尽的拨号增添趣味。有些女士刚弄明白我是干什么的,就开始大喊“希——拉——里!” 凯莉告诉我,有一次接她电话的是一位对希拉里充满热情的女士,但她没有邀请她来给希拉里当志愿者。我问为什么,她说她已经90岁了!

特朗普在十月中旬到访了弗吉尼亚比奇。也不知为何,我居然主动告诉住妈他要来,还在无意中穿了一件红色外套,她也是,当然是有意的。她差点大喊出来“哦我们都穿着特朗普红来支持他!”我真的很想换件外套,尤其是那天其实比我想的还冷,但不想冒犯她。她费心费力打扮,兴高采烈地像个要去泰勒·斯威夫特“红”专辑演唱会见爱豆的小女孩。

集会那儿有安检什么的,一些在演讲台两边大楼楼顶拿着望远镜的黑衣人也怪吓人的。我看到一位拉丁裔男士正在带领全场祈祷,所有人都念叨着“上帝保佑美国”什么的,然后他开玩笑说,“然而人们说没有拉丁裔支持特朗普耶!”这真的让我觉得很悲伤,我抑制不住去想那特朗普支持者中那一小部分彻底的种族主义者。不过,集会总体的族裔多样性比我想的高多了。

“幸运”的是,特朗普最后确实出现了,看起来就跟以往一样洋溢着橘色。他那天所说的对于一场特朗普演讲来说相当老调重弹。中国在偷就业机会,我们得建一座墙,什么什么的。我甚至在手机上记笔记都记得无聊了。这很有讽刺意味,毕竟这些话在任何其他场合都应该是极其可怖的爆炸性新闻。

我和凯莉和她妈妈一起在大选日前的那个周六去参加了“出来投票吧”项目。她们都是非常有经验的志愿者。凯莉从10岁就开始当志愿者了,给奥巴马总统的第一任竞选!她告诉我每次有人来应门的时候她都无比紧张,以至于每次都说“先生您想跟我妈妈讲话吗”。她还说,有些人居然真的问她们为什么为奥巴马当志愿者,他可是黑人。这就是她对这个地区有些人印象特别糟糕的原因。

当我们在一位组织者家里接受上路前的小训练时,两位从纽约来的女士完完全全打出了“纽约客”优越感牌,拖慢了我们的进度。我最讨厌刻板印象的地方,就是其中大多数在很多情况下是正确的。

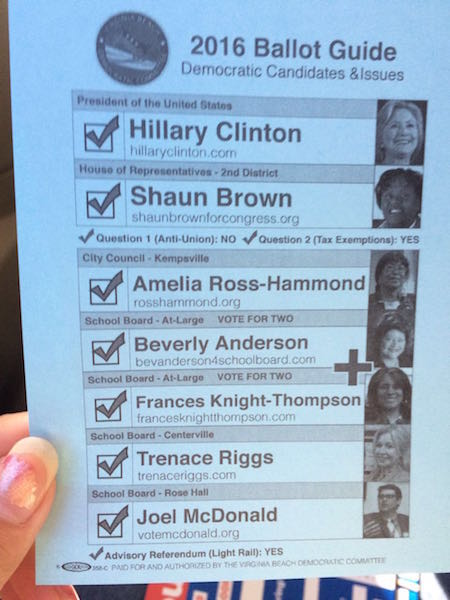

终于出发后,我们还是只叨扰那些之前支持过民主党的人,这让事情变得十分有趣。凯莉的妈妈开车,我们找到正确的房子,跳出车,敲门然后询问他们是否会支持希拉里。如果他们不在家,我们就得标记一下,然后在门上留一张贴纸。

我们多数时候造访的都是少数族裔的房子或公寓,他们也都是希拉里支持者。他们非常友好,一直保持微笑,即使有一次凯莉口误说我们是来给政治竞选募款的。有一次我们出现的时候一位年长的非裔男士正在修他的船或是什么的,当我们问他是否是希拉里支持者,他转过身来,我们看到了他身上穿的那件“奥巴马希望”T恤,这几乎就让他的支持变得板上钉钉了。不过,大多数时候我们似乎都在拜访较为贫困的小区。

最值得注意的还是有几次我们想问询妻子可是她们的丈夫来应门的时候。有一次我们想找的女士的孩子们告诉我们她耳聋,然后他们的父亲就来了。我们问他是否会支持希拉里,他说“永远也别想”。我们立即说了谢谢然后离开了。“你得知道,她耳聋但仍然有权投票,”我想,“而且我们会出现的唯一原因就是她曾支持过她。”这让我想起了帕金斯博士跟我说的“是的,亲爱的”理论,也就是,共和党人的妻子们很多拒绝像她们的丈夫一样投给特朗普,但她们会告诉丈夫自己打算投给特朗普,因为她们不想吵架。

然后我们去海边吃了点午饭。凯莉妈妈让我们在进餐馆前取下我们的“克林顿/凯因”贴纸。她说她感到很抱歉,但是即使是在这个地区,我们最好也小心点。吃饭时,我解释了说我在经济问题上乐于接受不同的意见和讨论,但永远不会在公民权利问题例如同性恋婚姻上改变自己的立场。

2016年的11月8日,我观看了大选计票的实时直播,但是在午夜便心如死灰地去睡觉了。我不忍心再看下去了。

2016年的11月9日,我一大早从手机上读到特朗普被宣布成为了候任总统。我一条一条翻阅了所有向我通知这一结果的推送,仿佛有什么不同的东西会出现似的。

我一整天都压力很大,非得使出全身力气才能支持一次呼吸。我不知道我已经如此深陷其中无法自拔了,但是我的身体不会撒谎。

同一天,我给所有我知道的高中生发了一条消息,询问他们是否有兴趣参加一个支持性别平等的项目。那天有6个人加入了我。现在我有超过100个。我完全不知道这跟其他任何发生过得事情有没有任何关系,但是无论如何,我在那特殊又难忘的一天这么做了。那个刚刚成立LaSienne性别计划的题词是:#以平等之名。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司