- +1

自画像就值两个亿,她凭什么

原创 祝羽捷 硬核读书会

“所有的艺术,都是逃避规训的艺术。”

这里是硬核读书会·祝羽捷专栏“艺术不听话”。

今天给大家介绍的墨西哥艺术家是弗里达·卡罗。她的艺术创作以自画像为主,在这些自传式的画作中,我们不仅能看到艺术的天赋,也能看到那些被认为属于女性的感情、欲望、责任以及它们所带来的成长、体验乃至痛苦。

弗里达是一位女人,她的创作却不仅仅关于女性。她的命运,如同拉丁美洲这片土地一样充满苦难,她的作品中总有一种张扬着的不合时宜的色彩,是雌雄难辨的、坚韧的、是感性而暧昧的、是遭到放逐的第三世界的,而这些在文明的色盘中被淡化的部分,正是艺术家对于身处世界的省察所在。

✎作者 | 祝羽捷

✎编辑 | 郝汉

在最近的一次纽约苏富比拍卖上,弗里达·卡罗的自画像《迭戈与我》打破记录,成为拉丁美洲艺术家创作中最昂贵的艺术作品,拍卖价为3490 万美元,约人民币2.2亿。这幅自画像轻松地超越了她丈夫迭戈·里维拉(Diego Rivera)此前的价格记录。

弗里达在作画。/wiki

迭戈1931 年的画作《The Rivals》 于2018 年在佳士得以980 万美元(按今天核算为1070 万美元)售出。虽然在弗里达活着的时候,她常常被称为迭戈·里维拉的妻子,丈夫被视为墨西哥国宝级艺术家,但在她去世后,她逐渐成为了世界上最受欢迎的艺术家之一,作为风格独特的女性艺术家在艺术市场上得到了广泛认可——价格的扶摇直上可以说是极有力的证明。

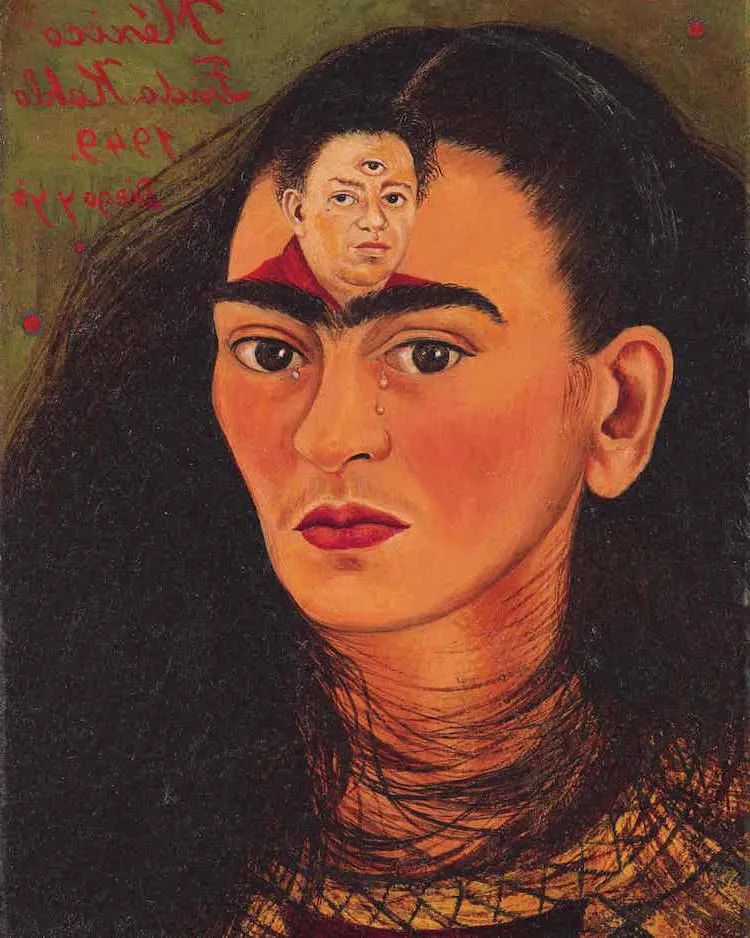

迭戈与我

这幅画的昂贵也是有道理的,首先属于她最具代表性的自画像系列——据苏富比拍卖行称,她在短暂的一生中创作出了两百多幅油画和素描作品,其中有超过三分之一的画作都是自画像。

其次,这幅画中的故事讲述了她人生最重要的事件之一——与迭戈“鸽子与大象”的爱情,在她心中这段虐恋比车祸对自己的影响更为深远。

相信很多人都曾经在艺术书上见到过这幅作品,就像以文森特·梵高为代表的不少艺术家们,他们的脸和他们的作品一样容易辨认。艳丽的花冠和清晰的一字眉,让弗里达在众多艺术家的自画像中能够被观众立刻认出。

《迭戈与我》,弗里达/wiki

《迭戈与我》有着弗里达成熟绘画的标志性个人叙事和细节。

自画像是对自我的严肃审查,正视自身——在细致入微的描绘下,画中的她双眼含满泪水,毫无保留地袒露自己身上的悲剧色彩,额头上就是她那个令自己心碎的爱人。

她的绘画表达比当时的欧洲绘画更加直观,所绘的那个额头上的形象,就是她在思考的、困惑的、深陷的对象。

当时她将这幅自画像献给了在1940年代和1950年代的一位常客:Florence Arquin,一位居住在芝加哥的艺术史学家和教育家。

根据史密森美国艺术档案馆的资料,Arquin曾代表国务院对墨西哥城进行了几次研究旅行,成为拉丁美洲艺术领域的知名专家,Arquin居住在墨西哥城并致力于撰写迭戈的传记时,与里维拉和卡罗特别亲近。她因拍摄了这对夫妇在科约阿坎的各个家中的许多亲密照片而受到赞誉。

弗里达在画布的背面写下了她的话,写给阿奎因和她的丈夫塞缪尔·威廉姆斯:“给弗洛伦斯和山姆,弗里达的爱。墨西哥,1949年6月。”这幅自画像的出处还讲述了一段跨国友谊,它曾被当作礼物送给友人,透露着这幅作品诞生之时的诸多信息。

自传式的画像

对于艺术家来说,自画像艺术表达寄托了艺术家本人看待自己的方式、感受的能力以及希望别人如何看待他/她的期望。

弗里达的第一张自画像是1926年躺在病床上对着天花板上的镜子画成的,这幅名叫《车祸素描》的铅笔画勾勒出了她出车祸的现场,公交车下,尸横遍地,气氛阴郁,一个有着弗里达长相的女孩,脑袋正冷静地看着全身裹着绷带直直地躺着的女孩,这个女孩也是弗里达,仿佛一个是现实中忍受巨大伤痛的自己,一个是冷眼旁观的自己,思维的分裂是她自我治愈的手段。

《车祸素描》,弗里达/wiki

自传式的自画像已经崭露头角,画面讲述的正是她18岁那年遭遇的车祸,原本平常的生活被彻底颠覆了。

弗里达出生于墨西哥,是家中第三个女儿,其父亲吉列尔莫(Guillermo)是一位匈牙利摄影师,母亲玛蒂尔达(Matilda Kahlo)则是地道的印第安血统。弗里达六岁时由于小儿麻痹导致右腿萎缩,双腿长度不均,走路一瘸一拐。她15岁时在父亲的支持下进入男女比例严重失衡的墨西哥国立预科学校上学,在那里她遇见了恋人桑德罗·戈麦斯·阿瑞阿斯。

1925年的车祸让弗里达的身体多处骨头断裂,一根公车手扶杆自她后背穿透阴道,重伤残疾使得她不得不放弃自己成为医生的梦想。在车祸和恋人离去的双重打击中,很长一段时间她都只能穿着打着石膏的束胸衣躺在床上,借助一面镜子在自己的束胸衣上画画,让那件原本沉闷的束胸衣色彩斑斓起来。

艺术与痛苦一并开始,弗里达正是这样在病床上开始探索自己的绘画生涯。据桑德罗·戈麦斯·阿瑞阿斯回忆∶“她上过科约阿坎的绘画学校,又离开了,开始自学……在漫长的康复期间,弗里达发现她真正的事业将是绘画。”

《穿天鹅绒连衣裙的自画像》,弗里达/wiki

同年,19 岁的弗里达为桑德罗·戈麦斯·阿瑞阿斯画下第一幅油画自画像《穿天鹅绒连衣裙的自画像》,与之后具备女性觉醒意识的自画像形成强烈反差,她把自己画成了一个美丽娴静的女人,有着修长的脖颈和柔软纤细的手指。她在把这幅画赠给桑德罗·戈麦斯·阿瑞阿斯时戏称"你的波提切利"。

这幅画具有女性化的柔美,是当时社会环境对女性的普遍审美,以男性主导的社会主流意识认为贤淑、温婉等是美丽女性应有的品质。这幅画也应该是卡罗自身对女性柔美形象的憧憬,渴望做桑德罗·戈麦斯·阿瑞阿斯美丽的情人,渴望成为男人身边的女人。

第二次事故

“我一生中遭遇过两次严重的事故。一次是有轨电车把我撞倒……另一次是遇见迭戈。 ”

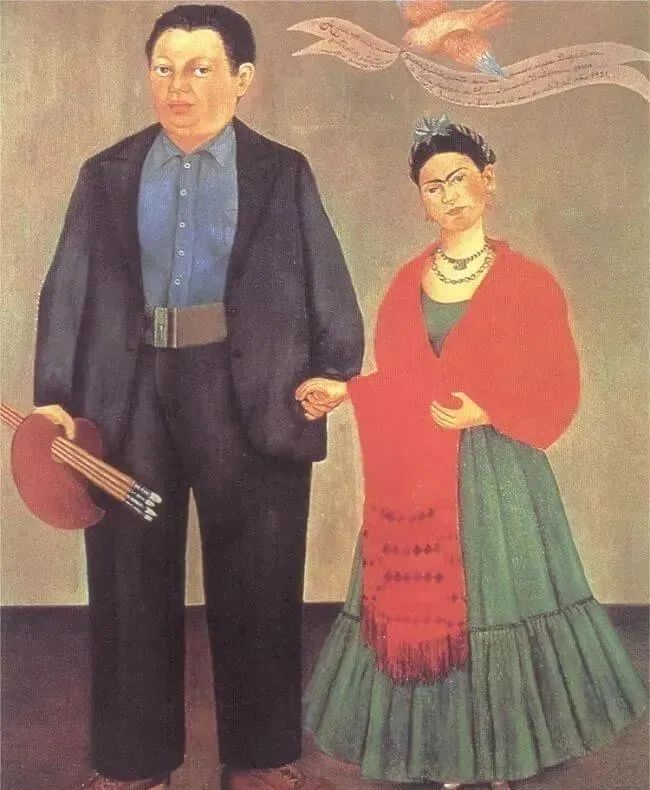

1922年,弗里达就已经结识了当时已婚的著名画家迭戈,1928 年,她再次遇到了他并嫁给了他。1931年的《弗里达与迭戈·里维拉》可以看作是他们的结婚照,可是画面中的两个人表情僵硬,面部宛如戴上了面具,形似早期的非洲艺术。

《弗里达和迭戈·里维拉》,弗里达/wiki

他们望向前方,双手松松垮垮地握着,好像他们之间的联系从来没有像新婚夫妇所期望的那样牢固,双方看上去好像并不怎么快乐。丈夫身形魁梧,妻子靠后,头微微向丈夫倾斜,一副小鸟依人的样子,除了弗里达所穿的鲜红色披肩外,这幅画的大部分颜色都是暗淡的。也许此刻她对自己的认知与定位是画家温婉美丽的妻子,色彩与构图隐含着对丈夫的依附关系。

自画像很少停滞固定,一般都会随着艺术家从一个阶段过渡到下一个阶段而演变。

《亨利·福特医院》,弗里达/Google

《亨利·福特医院, 1932》描绘了弗里达多次流产中最糟糕的一次,发生于1932年7月4日的底特律,由于骨盆受伤,无法分娩。

在画中,她在亨利·福特医院赤身裸体地躺在床上,腹部仍然因怀孕而肿胀,床上满是血迹。漂浮在她周围的物体——蜗牛、花、医学标本、机械、盆骨,用类似于脐带或静脉的红丝带牵扯着,表达了她此时的强烈感受,从感官出发的女性体验。男婴表明她希望拥有的小迭戈,也是她无法成为母亲的沮丧。系着红丝带的物体比她的实际身体大得多,象征着她的恐惧和悲剧正在席卷她的生活。丧失做母亲资格的痛苦溢于画外——那时社会把做母亲的资格和女性身份紧紧联系在一起,女性的身份被剥夺了。

她一个人躺在床上,除了天空没有人在身边,这表明她感到孤独,被抛弃的感觉再次袭来。丈夫多次出轨,甚至和弗里达的妹妹有染,忍无可忍的弗里达于1939 年底和丈夫离婚。

《两个弗里达》,弗里达/wiki

10年的婚姻里,她饱受精神与肉体的双重折磨,《两个弗里达,1939》无疑是其精神状态最真切的表达,这也成为了她最著名的画作之一。

在乌云压抑的背景下,两个弗里达的肖像并排坐着,双手紧紧扣在一起。

右边还在深爱着的弗里达,她是身穿特万特佩克地区传统连衣裙的弗里达,有一颗完整的心脏,在她的手中有迭戈肖像的勋章,它附着在心脏的一根血管上,血液流向他的照片。这可能象征着流经她的血液,滋养她的血液,将永远对他有同样多的爱和滋养。

左边是受伤的弗里达,她穿着如婚纱般白色的维多利亚式连衣裙,她的蕾丝紧身胸衣被撕裂,露出她破碎的心。她手里拿着一把手术剪刀,剪断了从心脏出来的血管,暗示婚姻的破碎。两个不同境遇下的弗里达,也是同一个弗里达分裂出的不同人格,她们最了解彼此,十指相扣是一种安慰。

1940年,弗里达和迭戈复婚,与第一次结婚不同的是,这次她的身份是“画家”,而不只是妻子。

《短发自画像》,弗里达/wiki

这一年,她在《短发自画像》中摆脱了她经常描绘自己的女性特质——比如传统的刺绣连衣裙和头发上的花朵——就像年少时经常做的一样,穿着宽松的男士西装,梳着短发,拒绝接受对女性和女性气质的主流定义。

高跟鞋、垂悬的耳环以及她特有的、透彻的向外凝视仍然存在。被剪下的头发宣泄地散落在地板上,被切断的辫子放在她的椅子旁边,剪刀放在她的腿上,让人感受到在这短暂的平静前,她激烈地剪掉长发来发泄自己的愤恨和委屈。

这幅作品是她对迭戈传统意义上“妻子”形象的否认与抛弃,回应了弗里达在与迭戈复婚这一年中的心理困境。同时,这种雌雄同体的气质可能是画家暗示自己的双性恋倾向。

疼痛、死亡与女性

弗里达许多绘画都与医学意象和疼痛有关。

《破碎的柱子, 1944》是在她接受手术后绘制的。一种瘫痪的感觉猛然侵袭了她的知觉,她的脊柱在车祸中骨折了,随后她不得不用钢束腰和离子柱来代替受损的脊柱,残缺的身体被外力支起,头部仍旧傲立。

《破碎的柱子》,弗里达/evie-writes

钉在她赤裸身体上的钉子表现了她的沮丧和痛苦。弗里达再次使用地平线作为背景,并且使用了非常柔和、暗淡的颜色。空虚的背景是她所感到的孤立与孤独,冰冷的外力也在诉说着她一生中的心不甘情不愿。

死亡也是弗里达一直关注的主题。

《梦想, 1940》这幅画显示弗里达躺在一张床上,床上长着植物,可这张床看起来几乎像一个坟墓。弗里达一生中很多次希望自己死掉,这幅画很可能试图表明这一点。床头上方的人物代表犹大。犹大的形象通常在复活节前的圣周六出现在墨西哥的街道上,因为人们相信叛徒只会在自杀后获得释放。骷髅线和炸药代表着随时会爆炸,让她的死亡梦想成为现实。

《梦想》,弗里达/wiki

她对死亡的关注可以在她的画作和她的房子里看到,因为她的墙上挂着骷髅和死去的孩子。 她在1954年7月13日去世,享年47岁,她在临终的日记中写道:“我希望死是令人愉快的,而且我希望永不再来。”

时至今日,弗里达成了时尚偶像,一副自画像不但能讲述一个人的故事,还能开启一种风潮,V&A博物馆曾经展览过她亲手设计的服饰,许多设计师参考她的衣柜,时装品牌也以她为灵感发布时装秀和高定服装,不少人追随和模仿她的装扮方式。

自画像中,她总穿着墨西哥传统衬衫、裙子和民间艺术配饰,不但能遮盖自己受伤的身体——不屈服于残疾,还能让我们感受到她的民族自豪感,但她没有照搬传统,而是将大量的民间文化与自己的审美融为一体,向墨西哥女性致敬的同时形成了新的自我风格。

好莱坞动画电影《寻梦环游记》里的弗里达。/wiki

更令我震撼的是她那张强硬的脸,著名的一字眉和故意加重的小胡子,她用这种方式回应表达自己,她不需要吸引男人的目光。她不断找寻自我,不断定义自己的身份,抛开盛行的女性气质,把自己藏在一个雌雄同体的地方,在那里她感到非常舒适。

“我画自画像是因为我经常独自一人,因为我是自己最了解的人。”

自画像是一个取之不尽、用之不竭的主题,弗里达像伦勃朗一样用自己的面孔探索绘画表达与技术,也是发掘自我意识的工具。

她把自己一生的经历寄托于自画像主题,记录了自己每况愈下的身体和爱情困境,直视现实的支离破碎,她画的不是梦,而是自己的真实经历。

不再用内敛的方式表达情感,而是直率地将自己身体和精神的痛苦遭遇展露于画布之上,坦白地表现出现实的残酷。

她为我们捕捉了许多女性所历经的苦痛——从来没有一个女人做出如此痛苦的艺术表达。把苦痛带入女性的自画像创作中,她用艺术拓展了更为真实和丰富的女性气质,她的美从未因现实的残酷而暗淡。

· END ·

作者丨祝羽捷

编辑丨郝汉

校对丨向阳

原标题:《自画像就值两个亿,她凭什么》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司