- +1

吴晓波:“善贾”的杭州人

1990年,我大学毕业回到杭州。这时候,求是村门前的那条小马路刚刚拓宽,成为一条东西主干道。松木场建成了江南园林式的黄龙饭店,这是杭州的第一家四星级酒店。更有意思的是,就在酒店的马路正对面,出现了全城的第一家私人花店“梦湖花艺”,老板娘是一个二十来岁的姑娘。

一些陌生的、与金钱有关的景象开始像幽灵一般地重现。这些传说率先是从菜市场里传出来的。在卖鱼桥,个体鱼贩子用水淋淋的摊位“包围”了国营菜场,一些肤色粗糙、学历低下的男人从舟山、福建等地运来新鲜的海虾、带鱼和贝类,然后以几倍的价格出售,他们很快穿金戴银,成为这座城市里的暴发户,用邓小平的话说,是“先富起来的人”。

我有一位同学的哥哥从日本留学回来了,他们家买了一辆桑塔纳,这是我见到的第一辆私家车。哥哥在翠苑一带租了一栋小楼,办了一间很高级的酒楼,我在那里第一次吃到了像粉丝一样的鱼翅。几年后我才偶尔知道,他哥哥当年去日本是在殡仪馆打工,帮日本人背尸体,然后把逝者的西装贩卖到中国。

在城郊结合部的四季青村,出现了一些温州人和绍兴人,他们包下一个废弃的停车场,开始在那里贩售比国营百货大楼便宜得多的女装。这个市场一开始只有四十多个摊位,随着人越来越多,不断吃下周边的农民房和空地,居然发展成了全国最大的服装交易市场,与北京的动物园市场、武汉的汉口街和广州的十三行市场,并列为四大服装集散地。

杭州历来有纺织业传统,来买货的多了,城里的一些男女青年就开始办服装工厂,做自己的品牌,因此形成了明快时尚气质的“杭派女装”。他们还开发了一条仅有两车道宽的武林路,很多年里,那是女孩子们最愿意去逛的女装一条街。

杭州武林路

我被分配到了新华社浙江分社,当时文化组和工商组都缺人,我一时拿不定主意。有一天,采编室主任临时抓我一个差:一位香港商人回老家,要有人去弄一个特写。这是一位60多岁的“羊毛衫大王”,他的家族早年在杭州办有几家丝织厂,1949年举家逃到了香港。他的老宅是一个江南四合院,文革时期住进了七八户人家,此次为了吸引港商回乡投资,政府把住户迁走,收拾成了当年的模样。

港商从踏进宅门的那一刻,马上转成一口地道的杭州话,他仿佛回到了童年时光,这里是出生的屋子,那里是母亲梳妆的窗台,再有一处,是摆香案敬祖宗的地方,在那里,父亲用竹板打他的小手心。往日历历归来,港商说,他最怀念月夜时分,月光洒向院中的桂花树,青石板上落满婆娑的影子。

陪同官员趁着他兴致很高,就提议说,已经让人把卧室都布置好了,他今晚可以好好看看故乡的月亮。港商的脸上突然现出了奇怪的神情。他用香港话对身旁的秘书嘀咕了一阵子。秘书拉过官员,又嘀咕了一阵子。

我问官员,怎么了?他低声对我说,陈先生改主意了,他还是回酒店睡觉。

为什么呢?因为,老宅子没有抽水马桶。

那次采访回去,我找到采编室主任,告诉他,我决定去工商组。

万千乡愁,敌不过一只抽水马桶。初涉社会的我,在那一霎间意识到,“生活”是如此的具体,当一些改变发生之后,过往种种只适合在记忆和感叹中存活。这座城市里的所有没有抽水马桶的老宅子都将消失,商业和技术的力量将主导未来的时间,我应该与这一场变革在一起。我后来成了一名财经作家,都是那位老港商意外地给我上了这一堂思想震撼课。

这个时候,城里最出名的企业家,是那个胡庆余堂的“末代学徒”冯根生。

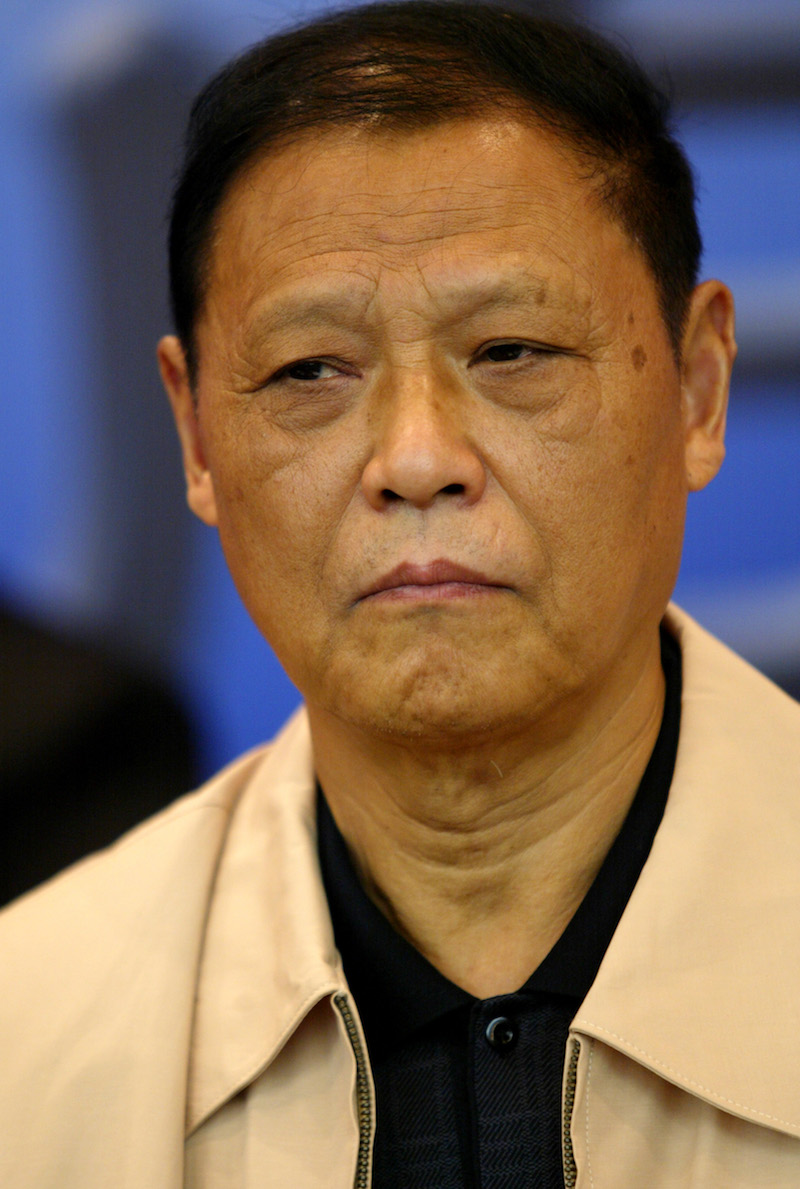

冯根生

1972年,冯根生被派到驴皮车间当主任,车间远离清河坊,在城东桃源岭的山脚下,是由一个破庙改造而成的。1978年,冯根生根据药房秘方,开发出青春宝抗衰老片,这是改革开放后的第一代保健品。1982年,那还是一个只有黑白电视机的年代,他在电视台投放广告。青春宝一度是华东市场最畅销的保健品。1988年,北京评选第一届全国优秀企业家,一共二十位,他是浙江省唯一的当选者,也是二十人中少有的市场型企业家。

我因为进了工商组,就经常往他那里跑,一来二去,成了很要好的隔代朋友。冯根生身高一米八几,是同代人中少有的高个子,我们管他叫大冯。他的个性很豪爽,喜欢交朋友、讲笑话,看上去大大咧咧,但实际上又心细如发。

有一年,市政府通知他去参加考试,在大冯看来,企业家都是打出来的,哪里有考出来的,于是拒绝去考试。他这边搁下电话,那边就找到了我和一位《浙江日报》记者,我们把这个事情写成了一个报道,一时间,“冯根生罢考”成了一个全国性的话题。

大冯出生于1934年,按规定到60岁就该退休了。1993年,趁着邓小平南方谈话的改革风口,他干了一件很大胆的事情——青春宝集团宣布与泰国的正大集团合资,由正大控股青春宝,而冯根生对新组建的董事会只提出了一个要求:“他大冯必须干到自己不愿意干为止。”就这样,到冯根生去世的2017年,他始终是青春宝的实际控制人,也让这家国有企业完成了资本化的改变。

也是在1990年年底,我奉命去城东采访一家名叫娃哈哈的校办企业,据说它在三年时间里成为全国最大的儿童营养液企业。娃哈哈派车来接我,是一辆苏联产的老拉达,接我的人说的第一句话是:“请拽住车门,它不太牢,车子开到一半可能会打开。”

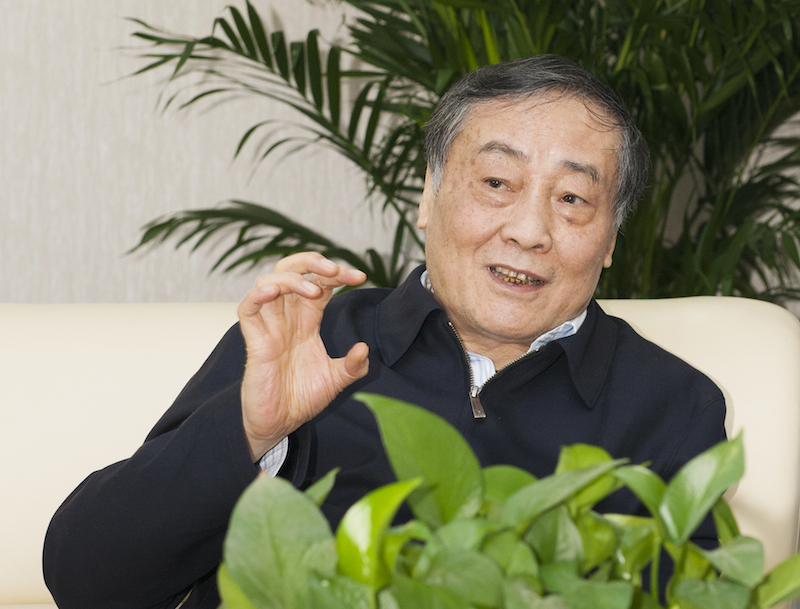

在一个处于狭窄街道的厂区里,我第一次见到了宗庆后。他长着一张典型的杭州人的脸,方正、温和而缺乏特征。他讲起话来有点害羞,当他喜欢一个人的时候,唯一的表示就是不断地给你递烟。

宗庆后

出生于1945年宗庆后是一个土生土长的“杭州佬儿”,中学毕业后,他就去舟山群岛插队,每天在农场里挖沟、挑水、种棉花和挖盐晒盐。1979年,在一家街道工厂工作的母亲提前退休,让他“顶替”了自己的工作岗位。宗庆后终于回到了杭州。他的工作是拉着三轮车去学校门口卖练习簿和棒冰。1987年,宗庆后拿着几万元的积蓄,与人一起创办了儿童营养食品厂。他是一个营销天才,针对孩子不爱吃饭的现象,他拟定了后来喊遍全国的广告词:“喝了娃哈哈,吃饭就是香。”他独创的“产销联合体”模式,在很长时间是中国消费品企业发展经销商渠道的模本。

1991年年底,全国第六大罐头食品企业、拥有2000名员工的杭州罐头厂濒临破产,宗庆后主动向政府提出兼并收购。他利用现成的生产线,迅速上马推出娃哈哈果奶,仅用了一百天的时间,就让企业恢复了生机。我从兼并的第一天起就参与了跟踪调查,后来写出《百日兼并:娃哈哈“小鱼吃大鱼”纪实》。

恐怕连宗庆后本人也不会想到,他这个43岁才开始创业的人,会在后来成为中国的“首富”。他也是杭州城里继胡雪岩之后的另一个“首富”。

在整个20世纪90年代,“善贾”的杭州人复活了。他们让杭州成为全国饮料和保健品的品牌重镇。与此同时,在家电领域,冰箱、空调、洗衣机、电视机和手机都涌现出曾经跻身全国前十强的品牌。1997年,杭州市政府还把市内的四家企业合并,组建新的金松集团,按营业收入该集团当年可跻身全国六强。

杭州的零售百货业也开始复苏,从20世纪90年代初开始,商业中心从西湖边向运河边的武林门一带转移,围绕着武林广场,建成了数家营业面积超过十万平方米的大型商场,其中的杭州大厦一度成为中国最赚钱的商场,它的单位面积营业额在相当长的时间里为全国第一,一直到2015年前后才被北京的SKP超过。

杭州河坊街

20世纪90年代末,房地产火了起来,杭州成为全国房价最早涨起来的城市。我记得在2000年前后,市中心的楼盘价格已经在3000~5000元之间,而此时,上海外滩和陆家嘴的房价还不到这个数字,深圳的均价更只有2000元左右。那些购房者绝大多数都不是杭州本地市民,而是来自温州和台州的老板们,他们被称为“温州炒房团”。这些人在杭州做生意,然后让自己的孩子读杭州最好的幼儿园和小学。而孩子们如果大学毕业,大多都不再愿意回到家乡。这是自运河衰落之后,杭州再次对外来的人流和资金流产生了吸引。

随着城市的扩容,原本的城乡差别居然也悄悄地改变了。求是村边上的那个玉泉村成了一个“城中村”。90年代中期,浙江大学与村民们商量,愿意把宅基地让出来的人可以转成城市户口,并安排子女到校办工厂当工人。当时有一半的村民签了转让合同,愉快地从农民摇身一变成了居民。

没有料到,十来年后,市政府对玉泉村进行农居点改造,留下来的村民得到一栋别墅,他们要么自己开农家乐,要么出租给别人,每年有20万元左右的收入,再加上每户的一亩茶田,顿时过上了让城里人大为羡慕的生活。那些早年把地转让给浙大的村民,天天卷着铺盖去学校吵闹。

所有这一切,都是野蛮生长的过程。城市从来不是静态、永恒和完美的,它一直在自我创造,充满活力和偶然性——它甚至具备生命的属性。城市的每一个细节都与生活有关,它的每一次选择也是出于生活本身。

2003年,我离职创业,去哈佛大学肯尼迪学院做了一段时间的访问学者。在那里,与美国及华裔的学者们交流的时候,他们常常困惑于中国企业及城市的发展路径和模式,以及在这一过程中,政府所扮演的角色。而我们这些来自本土的实证型学者,也无法给予完整的描述和回答。

有一次,我独自在哈德逊河畔漫步,突然想到,也许冯根生、宗庆后的故事,以及杭州的新的商业面貌的发展过程,是最生动的中国式案例。它缺乏顶层设计,由一群没有受过任何商学院教育的创业者们共同发起和实现。他们对财富的渴望和变通的商业本能,在一个需求井喷的时代被极大地激发出来。也是在那一刻,我决定创作《激荡三十年》。

我所熟悉的那个安静的杭州正在变得面目全非,它与好或坏无关,只是肯定是前所未见的。

本文摘自吴晓波新作《人间杭州:我与一座城市的记忆》,澎湃新闻经授权刊载,标题为编者所拟。

《人间杭州:我与一座城市的记忆》,吴晓波/著,浙江大学出版社·蓝狮子图书,2022年1月版

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司