- +1

躺平度日的悠闲动物,在寒武纪死于内卷

原创 露卡 物种日历

在距今5.7亿年前的埃迪卡拉纪时期,英格兰的查恩伍德森林(Charnwood Forest)地区曾经是一片汪洋大海。附近的火山十分活跃,大量的火山灰不断地注入海洋,给海水带来了丰富的营养,让这片海洋焕发着生机。在之后的五亿多年里,随着超大陆的拼合和裂解,这个地区也经历了漫长的海陆变迁,海底的细沙固结成岩石,又被构造运动抬升从而剥露出地表。

小朋友的大发现

1957年4月的一个下午,一个名叫罗杰•梅森(Roger Mason)的小学生,和他的两个朋友正在查恩伍德森林里攀岩。当时的梅森已经对地质学产生了浓厚的兴趣,他认识许多岩石类型,也知道查恩伍德森林地区的查尼统(Charnian series)岩层形成于古老的前寒武纪。玩耍之余,梅森无意间在一块石头的表面,看到一块长得像树叶一样的化石。当梅森把这块石头,拿给莱斯特大学的古生物学家特雷弗•福特(Trevor Ford)教授看的时候,福特简直不敢相信自己的眼睛。在当时科学家们的认知里,前寒武纪不可能有如此复杂的生物,但是手里的这块“叶子”化石,却又真真切切地否定了这个不可能。

前寒武纪的“叶子图案” | Smith609 / Wikimedia Commons

福特在梅森的带领下,又去当初发现化石的位置继续寻找,最终他们在富含火山灰的细粒粉砂岩的岩层层面上,找到了12枚盘状化石和6枚叶状化石。1958年,福特将这个古生物学的大发现发表在《约克郡地质学会杂志》上。为了纪念梅森发现化石的贡献,福特将那些长得像树叶一样的化石命名为梅森恰尼虫Charnia masoni,盘状化石则命名为查恩盘虫Charniodiscus spp.——也就是我们今天物种日历的主角。

查恩盘虫 | tina negus / Wikimedia Commons

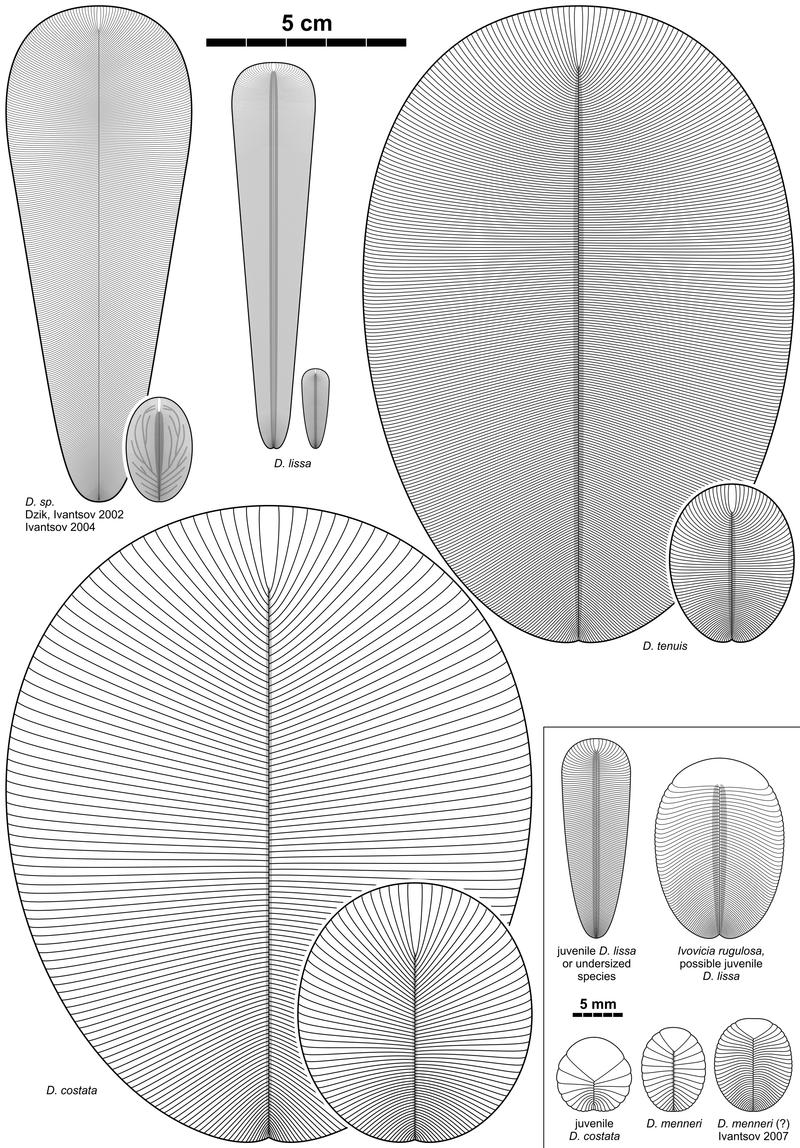

像树叶的动物

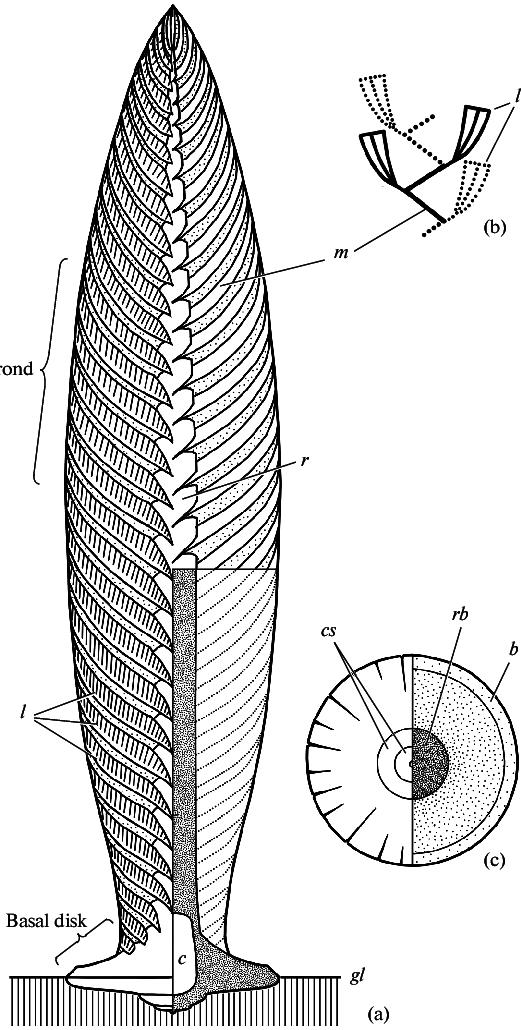

查恩盘虫的名字,容易让读者对它们的形态产生误会。因为福特最初命名查恩盘虫的时候,只发现了一些具有同心圆结构的盘状化石。这些盘状化石在被沙泥掩埋压扁之前应当是一些球状的结构,福特推测它们很可能是某类生物的固着器结构。随着世界各地新化石记录的发现,科学家们终于可以恢复查恩盘虫的全貌,它们长着像叶子一样的身体,叶柄两侧有许多对生或互生的羽叶,叶柄底部有一个柔软的球状固着器,它们可以长到一米多高,在埃迪卡拉纪的海洋里绝对算得上是巨无霸。

被轧扁的查恩盘虫化石 | Ghedo / Wikimedia Commons

福特刚刚发现查恩盘虫的时候,怀疑它们可能是一种藻类,但是同时他也意识到没有哪一种现生藻类有如此复杂的结构,因此他保守地推测,它们可能是一种未知类型的藻类。但是,藻类需要进行光合作用,而查恩盘虫生活的地方却在阳光到达不了的深海。那么,查恩盘虫究竟是什么呢?这个问题让古生物学家们困惑不已。有的科学家认为它们长得像现代的软体珊瑚——海笔,但是后来越来越多查恩盘虫化石的发现证明,它们不是任何一种已知的生物。

Virgularia属的海笔,现生动物 | Nhobgood Nick Hobgood / Wikimedia Commons

查恩盘虫的身体虽然看起来十分复杂,但是它们的自组织形式却比较简单。它们身体的每一部分都重复着一样的身体模式,形成多分区的互相缠结和缝合的扁平体。每一个分支实际上只是整体的一个缩小版,在当今的动物界没有任何物种以这种简单的分形方式生长。查恩盘虫的身体柔软,没有矿化的外壳和骨骼,也没有现代动物所具有的运动、取食或消化等功能的器官。它们靠体内液体的压力来支持身躯,像撑开的伞一样尽可能地扩大体表面积,让身体表面尽可能多地与海水接触,从而靠渗透作用从海水中获取氧气和营养。

查恩盘虫在埃迪卡拉纪的海洋里曾经盛极一时,却在寒武纪生命大爆发来临之前销声匿迹。古生物学家们经过几十年的研究,推测它们是靠滤食海水中的有机质来获得能量的动物,至于它们在生命演化树上的位置,至今仍然充满争议。

前寒武纪的柔弱世界

由于查恩盘虫长得特别像蕨类植物的叶子,因此它和它的许多姐妹类群一起被称为叶状体化石Rangeomorphs。叶状体化石是埃迪卡拉纪最具代表性的化石类型,在世界各地的埃迪卡拉纪地层里都有发现和报道,特别是在加拿大的纽芬兰、英格兰、俄罗斯的白海、澳大利亚的埃迪卡拉山,保存了十分丰富的化石记录。

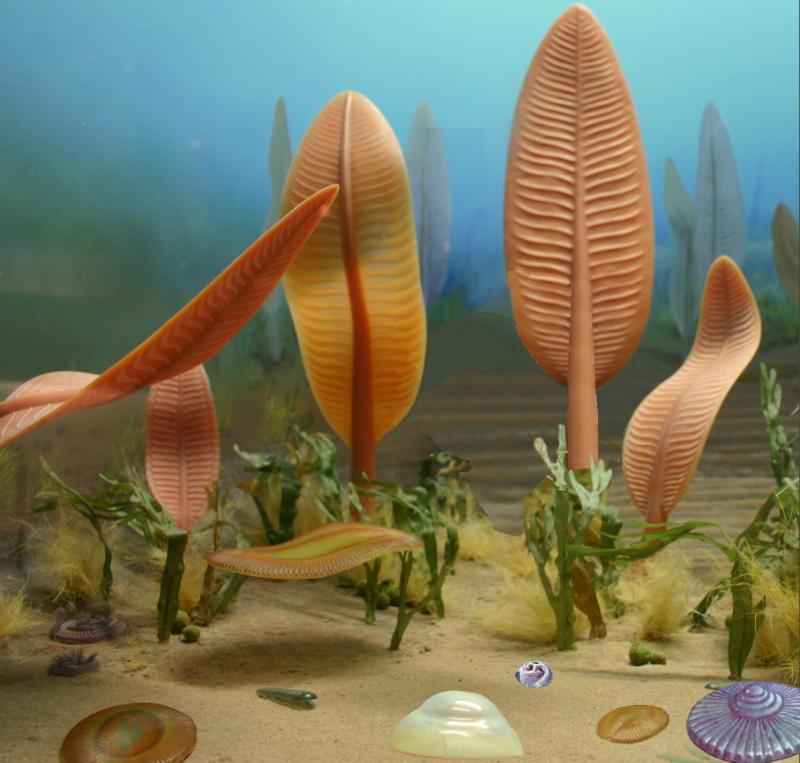

这些叶状体化石一群群固着在沙质的海床上,形成一片片随着海水摇曳的远古“海底森林”。这些壮观的“海底森林”在过去的半个多世纪里,给古生物学家们带来了许多的困惑,同时也彻底地改变了人们对生物演化史的认识——前寒武纪的海洋并不是一个生命的荒漠,那里曾经生活过无数的复杂生命。

埃迪卡拉纪的生物 | Maulucioni / Wikimedia Commons

以叶状体化石为代表的埃迪卡拉纪型生物没有骨骼,外表柔软,无口无肠,身躯扁平。它们活着的时候大部分不会移动,死去之后以软躯体的形式保存在岩层当中。它们没有爪子或刺之类的武器,也没有防御的外壳。这些柔软的“水袋”要么趴在水底牧食沉积物表面的菌藻,要么“站”在海水中滤食悬浮的有机质。它们相互之间基本没有冲突和复杂的互动,大家和平共处,因此科学家们将这个时期伊甸园般的海洋称为“埃迪卡拉花园”。

埃迪卡拉时期的动物Dickinsonia | Aleksey Nagovitsyn / Wikimedia Commons

埃迪卡拉纪时期这些神秘的生物,和后来的生物们无法建立起演化上的确定联系。它们在演化树上是许多已经灭绝“枯死”的盲端。有的科学家认为,埃迪卡拉纪动物是多细胞动物一次不成功的演化尝试:它们使用了不同于现生动物的身体结构设计,首次探索了自身多个细胞之间发生组织分化的可能性;但因为身体机能过于简单,不能适应海洋环境的巨变以及后期捕食者带来的选择压力,从而永远地退出了历史舞台,只有极少数的幸运儿活到了寒武纪。

查恩盘虫的复原图 | Andrey Yu. Ivantsov et al. / Paleontological Journal (2016)

回到现在,查恩伍德森林里发现化石的地方,已经成了著名的化石保护地,那些最早的化石记录现在保存在当地的莱斯特博物馆。而当年发现化石的那个热爱地质学的小男孩梅森,后来成为了一名著名的地质学教授,他来到距离英国万里之遥的中国工作,在大学里教学生们变质岩岩石学。这位头发花白的老教授常常在中国地质大学的校园里和学生们,分享自己与埃迪卡拉纪化石相遇的童年故事。

本文来自物种日历,欢迎转发

如需转载请联系GuokrPac@guokr.com

原标题:《躺平度日的悠闲动物,在寒武纪死于内卷》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司