- +1

上海书评︱虞云国:英年早逝的史家丁则良

丁则良致程应镠的两封遗札

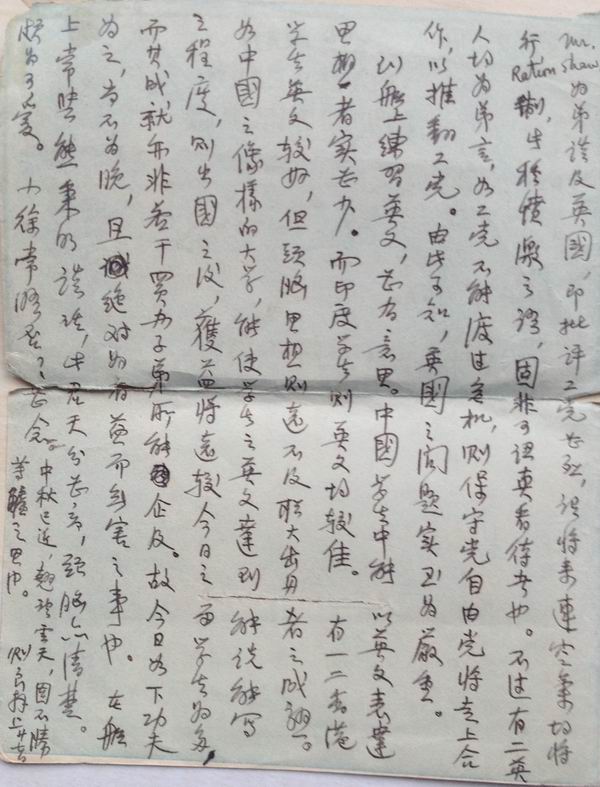

如今史学圈内,恐怕已少有人知晓丁则良其人与其事。这位西南联大为数不多的史学新秀,在新政权初期也算得上是光华乍现的史界明星。拙著《程应镠先生编年事辑》(下称《事辑》)编入了1947年他致先师(下径称其笔名“流金”)的两封遗札。两封信都写在外为函封内充信纸的简易信笺上。前一信封上开:“中华民国上海其美路新陆新村22号 程应镠先生转李淑蓉女士收”,新陆新村是流金在上海师专时的寓所,李淑蓉是丁则良之妻,此信原应附有托转其妻的信函。其正文如下(残阙诸字乃剪去信封上外国邮票所致):

丁则良致程应镠的第一封信

后一来函的信封上开:“上海梵皇渡圣约翰大学 翁同文先生启。”这封写给翁同文与流金的信寄到翁处,翁转给流金时在空白处匆匆写了如下短笺:

翁同文后来赴台,成为知名史学家与红学家,其时在圣约翰大学教中国通史,故有“光降约翰一游兆丰”之邀。Baby应指出生不久的流金长女。流金与李淑蓉是江西同乡,从丁则良让其转致家信,或居所相近而往还较便,故知其返乡行止。丁则良第二封信如下:

同学少年都不贱:丁则良在西南联大

早在“一二·九”运动时,作为燕京大学与清华大学的学生骨干,流金与丁则良或许已有直接交往,至少也应互知大名。1938年,丁则良转入西南联大,追随张荫麟研治宋史,夏季毕业后留任联大所属师范学院史地系助教。流金这年9月才抵昆明,进入联大历史系,继续中断的学业。他与李宗瀛赁居树勋巷五号,成为联大史学青年聚会论政的沙龙。他在《树勋巷五号》里忆及丁则良以助教身份与自己这些高年级大学生的交往:

开学之后,树勋巷来往的人渐渐多起来。宗瀛和我共同的朋友徐高阮、王永兴、丁则良是常来的。这两室一厅的地方,就成为联大学生论政论学的别馆。当时我们都选读了雷海宗先生的欧洲中古史,刘崇鋐先生的欧洲十九世纪史,葛邦福先生的希腊罗马史和陈寅恪先生的魏晋南北朝史,高阮、永兴、则良、宗瀛和我都是学历史的。则良那时已任清华助教,但这四门课都旁听。论学的一个中心,便是西方和中国历史的异同。

来往树勋巷的座上客,真可谓“同学少年都不贱”,后来大都成为学界名流或政坛要人。而徐高阮与丁则良对催生《大学论坛》的壁报助力尤大。这张壁报就在树勋巷五号编辑抄写,再张贴到联大校园里的。流金《联大第一张壁报》对此叙述道:

大约是十月吧,或者是十一月,看到报上发表四川大学教授被解聘的消息,便在宿舍里发议论。议论的中心是大学教育应当怎么办,战时和平时应当有些什么不同。在高阮的创议下,我们出了西南联大第一张壁报,命名为《大学论坛》。《论坛》第一期的内容为反对川大解聘教授,主要文章是高阮执笔的。对于联大,我们也不满意,象死水一样;我们渴望着大海。丁则良写了一首七言古诗,题为《哀联大》。诗中有讥讽,有对学海无波的忧虑。《论坛》连续出了几期,有赞成的,也有反对的。因为《论坛》一创刊,就声明是同人刊物,不收外稿。赞成的意见来自私人交往,反对意见却见之于继《论坛》而起的另一种壁报。联大能让《论坛》出版,现在看来,是极可贵的。《论坛》创刊时,有一篇以《Toleration》为题的文章,它所要求的,正是联大给予了的。

王永兴《怀念则良》也说及这段令人怀念的交往:

文林街先生坡流金(程应镠)、宗瀛(李宗瀛)的住所较宽敞,课余和节假日常聚会有六人:徐高阮、王勉、丁则良、王永兴和两位先生,翁才子(翁同文)也时常参加,谈抗战,谈读书,指点江山,品评人物。

次年,翁同文因丁则良之荐入联大下属师院执教。又次年夏,流金毕业即赴河南正面战场,他在颠沛暌隔中曾致函赵宗复,倾吐了对丁则良在内的树勋巷旧侣的怀念:

今各分离,相见不知何日。高阮与兄俱在北方,而不得相闻,矩孙(按:即陈絜)久无消息;宗瀛、则良、黄刊(按:即王永兴)分处云贵,相悬万里:前事如昨,而寒暑已四易矣。白头如新,倾盖如故,亦勿得耶!

1944年夏,流金重回西南,与已是专任讲师的丁则良成为云南大学文史系同事,他教大一国文与先修班的世界史。其时成立一年的联大“十一学会”两周左右有一次学术讲演,发起人中有青年教师丁则良和王佐良,吴宓戏称之“二良学会”,之所以名“十一”,即将“士”字拆开。流金重回春城伊始,丁则良就邀他与会。据流金在“文革”中《我和“十一学会”的关系的交代》:

我的朋友王逊(按:后以治中国美术史闻名)、丁则良当时是“十一学会”的负责人。我到昆明两、三天,“十一学会”有一次集会,讨论吴宓的一个学术报告,王逊和丁则良邀我去参加,我去了。参加了这次学术讨论,我对它是不满意的。我当时的印象是:这是一个互相标榜的地方。我也毫不隐讳的对王逊和丁则良说了。这次集会还有我过去的熟人翁同文,还有以后认识而成为朋友的陆钦墀参加。此外,我记得西南联大教授闻一多、吴晗、潘光旦、沈有鼎,讲师王乃樑、王佐良,沈自敏(研究生)都是这个学会的成员。当时,王逊、丁则良是要我参加这个学会的;因为我对它表示不满,以后他们也就不提了。

尽管是好友,流金却坚守君子和而不同的处事原则,这也是那代知识精英的处友之道。但据其1968年1月1日履历交代,从1944年9月重回昆明,到1946年7月避难离滇,流金视丁则良为该期“最接近的朋友”,并举其遗孀李淑蓉为证明人。这或是基于以下几层关系。

首先,他俩不仅在云大共事,还同在昆明私立天祥中学兼教文史。许渊冲在《追忆逝水年华·天下第一中学》里回忆:(曾在天祥中学)“教文史的,有中国社会科学院历史研究所副所长熊德基教授,上海师范大学历史系主任程应鏐教授,在一九三三年教过杨振宁中国古代历史的丁则良教授”。

其次,自1945年6月起,流金受沈从文之托编辑《观察报》副刊《新希望》,据他1968年6月21日《文革交代》,“在这个副刊上,我写过一些短文,狂热地宣扬‘独立不惧’和‘个性解放’。在这个副刊上写文章的有丁则良、王逊、陆钦墀、冯至等人”。他在《永恒的怀念》里也说:“《观察报》副刊由他(按:指沈从文)负责,取名《新希望》,日常编辑工作由我来承担。那时(钟)开莱还没有出国,王逊正在西南联大教逻辑学,丁则良教中国通史。我便请这些老友帮忙,直到抗日战争胜利。”

再次,抗战后期流金转向左翼,闻一多与吴晗的影响至关重要,而丁则良是牵线搭桥者。仍据同上《文革交代》:

这两年当中,在政治上和我有关的人为闻一多、吴晗、丁则良、陆钦墀。一九四四年秋,由于丁则良的介绍,我和闻一多、吴晗认识,因此和民盟发生了关系。由于吴晗的介绍,丁则良和我曾在唐家花园整理过图书。唐家花园是民盟一个集会的地方。那时,我和丁则良都不是盟员,但参加过民盟邀集的座谈会。……在是否要参加民主同盟这个问题上,我考虑得较久。王逊和丁则良当时都是不愿参加的。直至四六年四月,我才决定参加。

《树勋巷五号》记及一件小事,颇能说明俩人关系之密契:

中国古典文学著作,当时能买到的也都买了。外文的外国历史书籍,我曾和则良合买了一本Fisher的欧洲史,四五年在昆明教书,讲世界史,则良送给了我。四六年仓皇出走,这本书却带在身边。十年动乱被抄走,后来又发了回来,至今仍在我的藏书中。

《程应镠自述》推重丁则良“在同辈中是通古今中外的一个”。类似评价,在其他师友处也时有所闻。在清华与联大时期,丁则良不仅与周一良、王佐良号称“三良”,也频频见诸许多名家的推荐函。1938年8月,姚从吾致函傅斯年:“清华史系卒业较多,实以丁君则良为第一。彼同学舆论如此,寿民(刘崇鋐)兄亦数以为言。” 1945年,雷海宗致函梅贻琦说:“丁君为战前学生中之优异者,对中西史皆能了解,在任何其他学校皆可担任西史课程”,正因他的力荐,丁则良随即被联大聘为历史系专任讲师。

“国家仍有其意义”:丁则良赴英治苏俄史

1946年暑假以后,丁则良复员北上,参加了战后教育部仅有一次的庚款留学考试,录取为唯一的史学留学生,与他同时考取的还有原联大外文系王佐良、数学系吴文俊、物理系朱光亚、化学系朱亚杰与艺术学院吴冠中等,都堪称相关学科的一时之选。次年,流金辗转沪上,执教上海师专与法政学院等高校,丁则良在这年夏秋之际远赴英伦留学。他致流金的两通来函都写在苏格兰皇后号上。

先来说第一封信。《丁则良文集》(清华大学出版社,2009年)附《丁则良先生生平及著译简表》1947年载:“7月,从上海乘船赴英国,船行两个月左右才抵伦敦。”而现存其第一封来信明确说是“九月九日下午上船”,“十日上午十时开船”,再据其第二封信所说“预计十月六日可到利物浦”。则《简表》显然有误,不仅起碇之期不是9月而是7月,航程也非“两个月左右”,而仅一个月不到。

与他同室的江泽涵,曾任西南联大数学系主任,受教育部选派前往瑞士跟随代数拓扑学家霍普夫进修,归国后成为中国拓扑学的奠基人,1955年当选中国科学院数理学部委员。丁则良说流金“写的扇面很得人的赞赏”,或是流金顾念残暑犹在,作为赠别礼送他在船上扇凉的。至于询问流金夫妇“计划如何,在念中。回乡乎,留沪乎”,乃因他们的长子还留养故乡,而沪上“反饥饿、反内战、反迫害”运动方兴未艾,即便教师也如李宗蕖所说,“不仅衣食成了问题,连自身安全也成了问题”(《留夷集·从昆明到上海》)。丁则良劝李宗蕖“□□□□还是多休息好”,或因她7月刚生下长女,而此前曾在中学教英语,作为挚友故行规劝。

在介绍船上饮食读写后,丁则良对“同行的人似乎都比我有钱”虽生感慨,转而“觉得也可以安慰自己”,比起那些带足罐头、装满行头的纨绔子弟,他尽管赤手空拳,却对自己过人的才学自信满满:“我带了一个不太世故的头脑去,将来总要打出一个天下来。”这种率真与自信,却让他后来付出了沉重的代价。

第二封信的信息量远比前信丰富。其一,这年6月签署了《蒙巴顿方案》,8月印巴正式分治,开启了迄今未靖的印巴纷争,丁则良在赴英海轮上就一针见血地指出,这“完全为英人一手造成”。其二,在英国问题上,丁则良既揭露了英人在平等外衣下的种族观念,也点明了当时工党政府执政危机在于能否顺利完成战后恢复(艾德礼政府后来在这点上做得颇为成功),还充分肯定了英国在艰苦条件下实行配给制的做法,将其提到“社会主义之精神端在于公平享受”的高度。其三,丁则良最挂怀殷忧的还是中国问题,他比较中印两国而直抒己见,认为“中国人之国家观念似不及印人”,预卜“中国今日之问题不如印度之单纯”。

信末说到的熊秉明,是数学家熊庆来之子,毕业于西南联大哲学系,这年也考取公费,赴法国巴黎大学攻读哲学博士,后旅法不归,在雕塑、绘画与书法诸领域融通中西,成为大家。那个“小徐”,或即他们共同友人徐高阮。丁则良写此信那天是旧历八月十三, 故有“中秋已近,翘首云天,固不胜莼鲈之思”云云,也折射出他感情化的另一面。

作为公费留学生,丁则良在信里强调两点。一是在比较香港与联大学生的英文水准与思想程度后明确主张:内地“像样的大学,能使学生之英文达到能说能写之程度,则出国之后,获益将远较今日之留学生为多,而其成就亦非若干买办子弟所能企及”。二是在探讨中印两国前途时尤其强调:“在今日尚未大一统之际,国家仍有其意义,而非到外国,似不能深切体会国家地位关系之大。”

这种国家观,在现当代中国知识分子中相当普遍,其产生既与近代中国历经外患内乱息息相关,也成为1949年新政权成立之初许多海外知识精英毅然归国报效的主要动因。这种家国情怀,同样深刻左右了丁则良。据《读史阅世六十年》,何炳棣留美前夕,丁则良曾对他说:“我们不要学林语堂,搞学问专以美国人为对象;我们应该学胡适之,搞学问要以自己中国人为对象。”他自己在考取公费留学后随即致函何炳棣,表示决意进伦敦大学斯拉夫研究所修习俄文,改治苏俄史。何炳棣鉴于好友在国史研究,尤其宋史领域已崭露头角,驰函劝他修英国史,“不宜以大量时间投入新的语文;如能从高深的英史研究中了解并达到史学较高的意境,将较俄史更有裨于长期国史的研究”。但丁则良坚持己见,不为所动。他之矢志转攻苏俄历史和现状,与上述家国观似也密切有关。据其弟丁则民回忆,当他同年也考取自费留学资格时,丁则良就统一规划了兄弟俩的治学方向。他赞同则民专攻美国史,以美国作为年轻国家而迅速发展,其历史值得“供我们振兴祖国的借鉴”;而自己则认为,“在当时两个对立阵营的世界中,苏联是一个阵营之首,在国际事务中具有举足轻重地位,因而需要研究她,特别是考虑到祖国的发展前途,就更需要研究它”。足见他不听挚友规劝,乃基于“祖国发展前途”的考虑,与他致翁子与流金信里强调“尚未大一统之际,国家仍有其意义”之间有着内在的契合。

惟其如此,赴英以后,他不遗余力强化新外语学习,仅用半年就顺利通过俄文考试,转入论文阶段。在英短短数年,他研究俄国历史与苏联现状都大有收获。1949年秋冬之际,丁则良致信何炳棣,激动表示,“英国费边式社会主义福利国家无光无热,就要建国的中共有光有热”,决心放弃论文,迫不及待地准备回国报效。王永兴也忆及:“全国解放的消息传到伦敦,则良极度兴奋,他向导师提出辍学回国,为祖国效力。导师劝他再读一年,就可拿到学位,则良不能等,放弃学位,回到北京。”

“带着一个不太世故的头脑”:丁则良的命运

1950年岁暮,丁则良归国,回清华历史系与周一良合开中国通史;次年出版单行本《李提摩太》,发表论文《〈天津条约〉订立前后美国对中国的侵略行动》与《义和团运动时期美国传教士丁韪良的罪行》。何炳棣据此认定,好友“业已由衷地接受了马列与中共的观点”。毫无疑问,这些论著汇入了当时的主流史学,足见“不太世故”的丁则良确想真诚服务于新政权的。

1952年全国高校院系调整,丁则良调入东北人民大学,随后出长历史系兼校图书馆馆长,在史学之路上依然一骑绝尘,突飞猛进。在教育部组织编写亚洲各国史教材时,周一良负责古代,丁则良则接下了近代;从1954年到1957年有四篇论文刊于《历史研究》,平均每年一篇,这是周一良极口推许的“几篇颇有水平、当时很受重视的亚洲近代史论文”。1956年,中国科学院历史研究所为纪念孙中山百年诞辰举行学术讨论会,仅有三位报告人中侯外庐与黎澍是所内同仁,丁则良作为唯一的所外学者受邀作学术报告,座下听讲的顾颉刚在日记里“深佩其治近代史之精湛”,他在当年史学界的声光可见一斑。

然而,丁则良的史学之路却戛然止步于1957年盛夏。8月8日,他自沉于北大未名湖,这位年仅四十二岁的史坛新星或是反右初起时最早自杀的“右派”。

周一良说丁则良打为“右派”,“是原单位欲加之罪,故意捏造出‘三人反党集团’”。所谓“三人反党集团”指“黑统帅”余瑞璜(东北人大民盟主任、物理系主任)、“黑参谋”丁则良(东北人大民盟副主任、历史系主任)与“急先锋”徐利治(东北人大民盟秘书长、数学系主任)。倘若说余瑞璜与徐利治在鸣放期间还有点言论,丁则良因赴苏联参加“东方学国际会议”,既始终未在长春市与东北人大的鸣放现场,也从未在任何报刊上发表过有忌言论,原单位是谁“欲加之罪”呢?周一良在《毕竟是书生》里语焉不详,直到2002年,才在《钻石婚杂忆·风风雨雨》里披露了丁则良长子的说辞:

东北人大有一位老党员领导,写了一部历史著作,让丁则良提意见。其实这只是一种姿态,而丁则良本着学术良心和对党负责的态度,尽其所知提了不少正确的意见。这就触犯了这位老党员领导,反右一开始,就缺席裁判把丁则良划为右派,并且捏造出一个小集团。

相较于其父仍为那位“老党员领导”作尊者讳,其子周启博在《一个人文学者的悲哀——记周一良》里捅破了这层窗户纸(http://blog.renren.com/GetEntry.do?id=774451125&owner=322850517):

父亲在清华的好友丁则良教授此时已调去长春东北人民大学历史系任教,隶属中共党内史学家吕振羽领导。吕以自己著作请丁指正。丁如有心机,自当捧场几句交差。但丁是朴实学者,认真研读之后写下多条意见,致吕不悦。反右风起时丁正出国开会,吕将丁缺席定成莫须有三人反党集团之一。

吕振羽

但反右时东北人大校长是匡亚明,前任校长吕振羽早已调入中国科学院历史研究所,其间叙事仍然脱线。据杜瑞芝、姜文光《上下求索——徐利治》(哈尔滨出版社,2001年),1954年,徐利治曾向教育部寄送过一份“万言书”,反映东北人大领导在统战、教学与科研方面的问题。信件虽由徐利治执笔与出面,余瑞璜、丁则良、唐敖庆等都提供了材料,体现了东北人大民盟分部主委的共识,而作为这个集体里唯一的文科教授,丁则良见解往往比别人深刻——“在这份材料的起草过程中,丁则良或许起了更大的作用”。教育部接材料后即派工作检查团前往调查,结论是“材料内容符合事实”,于是便有了次年吕振羽与匡亚明的瓜代。如此说来,丁则良不仅在史学专业上,而且在治校大政上,都“带了一个不太世故的头脑”,让吕振羽很没面子。

匡亚明长校后,对丁则良等北京调来的党内外专家教授器重有加,这让东北人大原行政领导与业务骨干、地方干部与外来教授等诸多深层次矛盾不仅未因主政者易人而冰融雪消,反在暗中进一步发酵。“反右”号角一经吹响,那些对“万言书”与后续处理骨鲠在喉者,抓住余瑞璜与徐利治等鸣放言论,蓄意罗织“反党集团”,尽管丁则良毫无可抓辫子的言论,也必须“缺席裁判”,置之死地而后快。总之,在“反右”大形势下,那些原当事者借势将宗派纠葛与个人恩怨汇入运动大潮,挟天宪而诛异己,迫使匡亚明纵有护翼之心也难逆势而行(否则自己将成“右派”)。

丁则良8月1日回国入住北大。已知东北人大有人正极尽构陷之能事,李淑蓉唯恐丈夫出事,亲往北京终日陪伴他。仍据周启博说:

(丁则良)表面不动声色,每天像他人一样看大字报,暗中写好遗言,终于找机会躲开亲人朋友在北大投湖。我问湖水不过腰怎么能淹死,母亲说丁伯伯抓紧水草把头埋进泥里,是自杀。父亲绕丁伯伯棺木以告别,并将丁遗书长置案头。我爱翻看父母案头文字,所以记住了遗书头一句话︰“我出此下策,是因为实在记不起自己所说过的话……。”

他与出生仅四个月的幼子尚未见一面。丁则良之死震惊了同窗故友,也长久引发了他们对其个性与命运的思考。

流金知道,早在“一二·九”运动时,丁则良就是中共地下党。但赵德尊《回忆录》却说,1936年,丁则良已“进入组织,因政见不合又退出来了”。何炳棣更说:“丁则良在清华和联大期间,就已经加入又退出过中国共产党。”倘如其说,丁则良在联大或又有过入党与退党之举。对他在加入与退出中共上那么随心任性,何炳棣都慨叹:“我自始即知丁则良是富于感情的人,可是从未了解他是感情如此易趋极端的人。”

另一知交沈自敏对丁则良的个性有着入微的体察:

他确是个好人,纯正而近于天真。这里所指“天真”,不是指“童真”。则良的天真,从他和我的谈话中,很可以写一篇文章。他把人看做是可以“真诚相待的”,他把理想看成是很容易实现而且应该实现的。(据《流金藏札》1996年1月1日沈自敏致李宗蕖函)

这一评骘有助于后人深入认知丁则良,他实在是纯正天真而容不得半点虚假的人,惟其如此,他可以几度加入又退出共产党,他可以放弃已有小成的宋史而新起炉灶改治苏俄史,他敢于指正吕振羽的史著,他敢于批评东北人大存在的问题。所有这些,都基于他把人看成是可以“真诚相待的”,也即如其致流金函里自许的那样,“带着一个不太世故的头脑”。正如其弟丁则民评论的那样:“丁则良喜欢谈政治,但仍是个书呆子。书呆子自然斗不过富于政治经验的对手。”

同为契友的王勉在1986年10月26日曾致函流金,谈及丁则良昆明旧事:

忆四十年代曾与则良、高阮同话张君劢,彼时罗先生亦在座,罗之一生亦确实经过不少波折,但读西方政治学,终究于世事尚欠聪明,致有后来之遭遇也。

言外之意很清楚,在世事上“尚欠聪明”的岂止熟读西方政治学的罗隆基,也包括丁则良与王勉自己(他也同罹丁酉之灾);这种教训是历经政治上“不少波折”才换来的。丁则良那纯正天真的个性与“不太世故”的头脑,在某种政治生态下不仅“尚欠聪明”,甚至要付出生命的代价。难怪沈自敏只能一声叹息:“则良的人生,是可悲的人生!”

“昆明之游,还仿佛如在昨日”

1957年流金有日记传世,却只字未及丁则良。合理的解释是,流金在打成“右派”后,自己都想到过自杀,也未遑他顾了。但其后直至晚年,他内心长期罡念着老友。据流金家属回忆,故人遗孀李淑蓉每回江西探亲,道过沪上,流金尽管也降级减薪,总尽量热情接待她。《流金藏札》里还有一封李淑蓉1964年2月的来函,也说及这种患难真情:

这次在上海住了六七天,担[耽]误你不少时间,并给你们添了不少麻烦,心中感到很不安,但是想到老朋友这一点,也就觉得没什么了。

1979年3月,流金“右派”改正,回顾廿年沧桑,追思已故亡友,他有感赋诗,题为《三月一日与宗蕖夜话,感事怀人,遂成一律,呈许杰、徐中玉教授,并简周游、柯华》:

廿年遭弃置,投老喜逢春。海国梅争艳,江城梦尚温。文章思杜牧,议论惜王存。老妻相对语,哀乐总难论。

他以杜牧比丁则良,以王存喻王逊,第五句下注云:“则良喜论政,五十年代转治近代史,颇有述作。1957年由莫斯科返国,自裁于北京。”《程应镠自述》引这首诗后说:

感慨是很深的。在上海很多老友,许杰、徐中玉、刘哲民、陆诒都得到改正,真像是寒梅给人间带来了春色。在昆明的好友,丁则良和王逊,却往而不返(王逊1957年后也郁郁而死),看不到人间的春色。

1983年10月,流金赴会昆明,故地重到,情不自禁地追忆与吴晗、丁则良等联大师友的交游及其命运,赋诗述感:

地下人间互不知,王孙久困竟何如?则良辰伯能相见,应忆深宵说项斯。

据其《复出日记》,亡友长子丁克诠1986年2月20日来访,流金伤感记曰:“则良逝去快三十年,淑蓉抚诸孤均已成立,昆明之游,还仿佛如在昨日。”他又沉浸在昆明时期与丁则良那段难以忘怀的真挚友情中。

据丁克诠说,从1957年到1976年二十年间政治运动不断,其父“著作、书信甚至于相片都被洗劫一空”。那么,流金什袭珍藏的亡友遗札,就尤其难能可贵:它不仅见证了俩人的交谊,也保存了后死者对丁酉之殇的沉痛记忆。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司