- +1

越努力,越贫穷,300万日本女性快活不下去了

在日本,很多女性陷入了极度贫困的处境。

她们成为疫情裁员潮最先被舍弃的员工,拿不到停工补助,也找不到新工作。有人连续打三份工才能勉强度日,有人为了活下去委身风俗业。

早在2011年,《朝日新闻》就曾披露,“女性贫困”现象广泛存在于日本社会,20-64岁的单身女性中,每3人就有1人处于国家贫困线下,65岁以上的女性贫困率高达47%。

而这两年的新冠疫情,加剧了这一现象。据日本卫生部门统计,疫情爆发后,日本自杀人数首度超过疫情死亡人数,其中,女性自杀增长率高达83%,是男性的四倍。

曾四次自杀未遂的年轻女性惠子称,“内心只剩下放弃和绝望,没有人会来帮助我们。”

惊人的数据背后,或许展现了日本繁荣表面下的另一种“生存真相”。

隐形贫困者

女性贫困,已经成为日本无法忽视的社会现象。

清晨五点,天色还灰蒙蒙的,十九岁的友美踏上了去便利店打工的路。为了支付幼师夜校每月八万日元的学费,她需要每天白天打两份零工,傍晚再赶去上课,每天只吃一顿饭。

哪怕回家后,友美也无法休息,她要做完琐碎繁重的家务劳动,才能结束忙碌的一天。

友美之所以陷入这样的处境,与父亲的去世有关。父亲走后,原本做全职主妇的母亲不得不去客服中心打工,母亲的微薄薪水无法负担她高昂的学费,她只能靠兼职解决学费问题。

像友美这样陷入经济困境的女性,广泛地存在于日本社会的各个角落。

晴美是一位独自抚养孩子的单身母亲,由于丈夫长期的精神打压,一度精神抑郁,决定离婚。婚前,她是外企的正式职工,婚后为了照顾孩子而辞去工作。

离婚后,晴美以为凭借自己的国立大学本科学历,重新找工作不是难事,但现实却让她大失所望。在她面试的多家企业中,没有一家愿意聘用她为正式员工,四处碰壁无果,晴美最终只找到一份兼职,薪资不如正式员工的一半。

经济拮据的状况下,晴美母子常用泡面或面包充饥,“我每天都过得如履薄冰,担心哪天合同中断了,我和孩子就要露宿街头了,但我别无选择。”

友美和晴美的故事,从侧面印证:女性贫困在日本并非个案,而是社会天平倾斜的缩影。

根据NHK纪录片《调查报告:女性的贫困“新型连锁”的冲击》显示,“贫困女性”是指年收入不足200万日元(约合人民币11万)的女性,而这一群体在日本已经超过300万人。

“女性贫困”现象之所以普遍存在,或许与日本的职场雇佣文化和“男主外女主内”的性别观念相关。

过去的日本社会,企业雇佣员工时,常常优先录取男性员工,哪怕同为正式员工,男女员工亦“同工不同酬”,随着员工的年龄增长,甚至会进一步拉大这种薪资差距。

一些日本女性会在婚后离开职场,回归家庭,成为全职主妇。看似安稳的选择下,同样暗藏着一定风险。

倘若丈夫家暴、生病、去世,导致这段婚姻无法维持,职场竞争力较弱的母亲与年幼的孩子很可能会陷入更深一层的经济困境。

友美原本家境优渥,父亲在世时,饭桌上总摆满精致的菜肴。由于父亲病逝,友美与母亲一夜之间陷入贫困。母亲与职场脱节了十几年,接受职业培训援助后,依然无法找到合适工作。

后来,友美的母亲去了客服中心,成为非正式雇佣的员工,“几乎和正式工干一样的活,甚至值更多夜班,但工资就是比他们少很多。”

昼夜不停工作,让友美的母亲患上了慢性肾病,即使一天做两份兼职,她每个月的收入也仅有十多万日元(10万日元约5579元人民币)。

很多日本企业为了节约成本,大量使用非正式雇工,合同工拿最低时薪收入,与正式职员的薪酬有着天壤之别。

普通女性很难成为正式工的现实,也令日本女性的处境更为艰难,日本神户大学教授中村智彦坦言:“目前,日本企业仍更倾向雇佣男性成为正式员工。‘女性不能作为人才长期运用’的偏见有些根深蒂固。”

近年来,非正式雇佣的员工中,男性比例逐渐升高,但“打零工”群体,七成以上均为女性。偏颇的雇佣文化,正在把更多日本女性推向贫困深渊。

日本中央大学教授宫本太郎认为:“雇佣和家庭支柱的动摇,让日本女性遭到了最沉重的打击”。

贫穷,是因为不够努力吗?

崇尚努力与奋斗的东亚社会环境下,人们很容易生出一种刻板印象:贫穷,是因为此人不够努力。

然而,贫困真的只是因为不够努力吗?

纪录片《调查报告女性的贫困“新型连锁”的冲击》播出后,NHK特别节目录制组出版了一本关于女性贫困的同名书籍,编导宫崎长时间观察贫困女性群体后,他称:

“我无法对已经非常努力的人再说‘加油’,我甚至想说,你不能再努力了,该歇歇了。”

对于这些贫困女性而言,即使努力工作,努力学习,依然有陷入贫困的可能。

24岁的小爱,是一名大学毕业生,如今却在餐馆打工,镜头下,她边收拾餐盘边自嘲:“我本该以客人的身份来的啊。本科毕业又怎样呢?”

小爱来自日本福岛县的一个小村庄,从小和母亲相依为命。为了拥有一份正式工作,她自小努力读书,考上了关东私立大学。读书期间,小爱每天做兼职,从没参加过俱乐部活动,一天打好几份工,做过餐厅服务员,体育产品促销,还曾在居酒屋做工。

兼职收入在高昂的学费面前成了杯水车薪,她不得不贷款六百多万日元的巨额助学金,“我本以为毕业后成为正式职工,就可以用奖金还债款,看来是我太天真。”小爱苦笑道。

大学毕业后,小爱成了景点咨询处的一名合同工。她很上进,工作时总把头发梳得一丝不苟,腰板笔直,“但两年的积极工作,却只得到了十日元(约人民币五毛钱)工资的上浮,真的很悲哀!”

为了还款,她只能继续回到大学时兼职过的餐厅又多打一份工。

助学贷款的金融化,对女性正式雇佣的掣肘,让很多日本女性即使一心向好、踏实努力,最后还是囿于贫困的怪圈。

对于这些贫困女性,光是活在当下,已经快要拼尽全力。

40岁的幸惠,因经济状况陷入极度困境后,开始从事风俗业,她每天把孩子送到托育园后,便熟练地画上浓妆,赶到“性派遣公司”等待客人点名,“为了生存,我只能说服自己不去抗拒这‘令人难堪的工作’”她嗫嚅道。

幸惠的丈夫由于疫情收入骤减变得躁郁,常对幸惠施暴以宣泄压力,甚至断绝了对她的经济支持,“目前孩子们的生活费都由我的存款承担,但储蓄已经快见底了。”

抚育压力和找不到工作的倒逼下,单次服务酬劳高达几万日元的“风俗业”成了她不得已的选择。倘若遇上恶劣的“顾客”,幸惠还可能被偷拍或施暴,“但我连害怕都无处诉说,只能自己忍受。”

而新冠疫情的爆发,加重了不少日本女性“努力也无法摆脱贫困”的无力感。

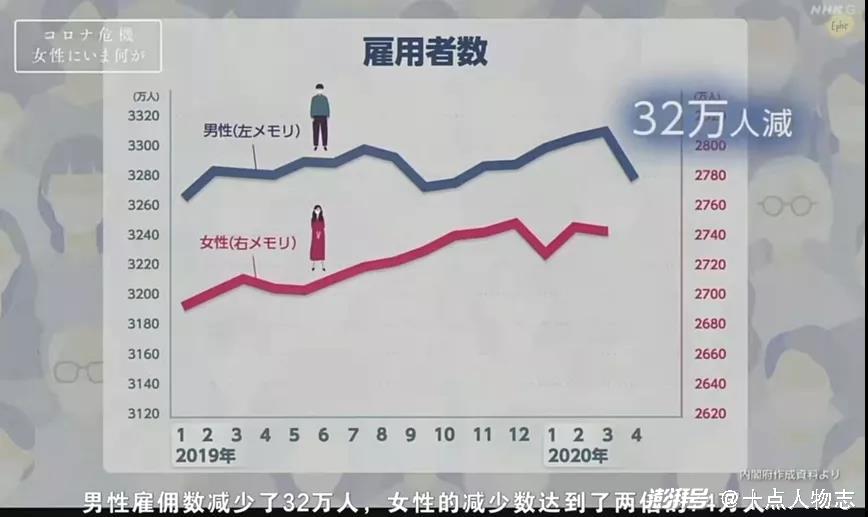

疫情中,74万女性被裁员,是男性雇工减少人数的2.5倍。

由于日本近六成的女职员均为合同工,无论这些女性平时在工作上如何努力,危机事件中,她们成了企业裁员时的首要选择,面临更大的“被抛弃风险”。。

据NHK机构调查,七成失业女性无法领取企业停工补助,也找不到新的工作,她们孤独地挣扎在“看不见未来的今天”。

贫困的代际传递

女性贫困状况没有得到改善,反而进一步恶化,或许是因为人们从没有将女性贫困真正视为亟需解决的“问题”。

日本社会对贫困女性的忽视,像是推倒了多米诺骨牌的第一块。当贫困女性成为母亲,也成为了“代际贫困”的开始。

一位名叫香月的中年女性,离婚后,她昼夜不停地打两份工才能勉强维持温饱。唯一能让她疲惫的脸上泛起光彩的是远在东京的女儿。

每当她提起女儿就会哽咽:“女儿说想读大学,可我什么都不能为她做,为了学费,她日日夜夜都在忙碌。”

香月的女儿今年十九岁,为了还四百万日元的助学金,每逢假期就去东京打工,白天在工地干活,晚上去餐馆兼职,“我也想依靠母亲,但她已经很辛苦了,我只能想办法自己解决”。

香月与女儿的处境,也出现在更多的日本家庭中,有些单亲母子家庭的处境甚至更为严峻。

NHK机构发现,疫情中,1/3母子家庭的餐费快断绝了,10%的母亲已经无奈中断了孩子的学习。

父母的收入水平与孩子的教育息息相关。据日本文部科学省统计,一个孩子从幼儿园到高中的学费约为1770万日元(约109万人民币),大学学费更是高达四到五百万日元。

日本的义务教育截至初中,高中与大学的费用需由家庭负担。可想而知,倘若孩子由贫困的母亲独自抚养,受教育的机会格外渺茫,也因此成了他们脱离贫困的“第一道关卡”。

前文谈到的十九岁女孩友美,正是因为贫困的经济条件,无法进入全日制学校,不得已才进入函授高中。

她所在的学校里,每五个人会有一个极度困难的低保户,友美有位女同学,为了补贴家用常在饭店打工,每天忙到半夜,因此长期旷课,后来只能退学。

难以接受高等教育,令孩子们的处境更加艰难,女性贫困导致的代际贫穷,也因此发生在更多人身上。

东京新宿离“红灯区”不远的一家网吧里,住着年轻的彩香和她妹妹,还有母亲。

她们睡在只能容得下一张榻榻米的昏暗房间,四面堆满了杂物,隔音很差,半夜常会被醉酒客人的打架声吵醒。女孩们只能胆颤心惊地在走廊隔间里换衣服,上厕所时偶尔还会被陌生异性搭讪。

这样恶劣的居住环境,成了漂泊无依的女孩们唯一的寄居地,网吧里,长期居住的客人中70%是女性。

原因无它,网吧长住所需要的花费,比住最便宜的青旅还要低上两三倍,对于无力负担房租的贫困女性而言,成了住宿的不二选择。

彩香来自单亲母子家庭,母亲不堪生活重负放弃了抚养孩子。彩香没读完高中,如今靠在便利店打两份工维持生活。她和妹妹每天分着吃一块面包或者一个饭团,饿得受不了时,就喝点网吧里没营养的免费汽水。

她考虑过搬出去,租一个像样的房子,但母亲拒绝以监护人的身份签字。她只能和妹妹住在网吧里,一住就是两年。

彩香的妹妹十四岁,半年没去上学了,因为总关在黑黢黢的小房间里,她得了恐慌障碍,“我也很想出去,但一见人就头晕。”

贫穷的代际传递效应,使日本社会产生了很多贫困孩童,除却经济上的贫困,也体现在了她们的教育、能力甚至心理层面。

理想?能像普通人一样活就好

深陷在贫穷沼泽里的女性们,似乎没有余力再去思考“明天”。

纪录片中,十九岁的友美被记者问道:“你有没有什么关于未来的理想?”

她沉默了一会儿,仰望着天空:“哪里还有什么理想啊,我最想要的就是摆脱现在的状态,不用为了打工而起早贪黑,早上能正常时间起床上班,晚上按时回家。”

“只要能过上正常人的生活就够了。”友美说。

摆脱水深火热的现状,过上正常人的日子,成了很多贫困女性最大的希望。抱着这样简单又渺茫的期望,她们拼命地熬过了一天又一天。

纪录片的镜头下,住在关西的单亲妈妈彩子,把两片烤过的面包端上餐桌,笑着对四个孩子说:“开饭喽。”

“有点硬,多嚼几下。”她叮嘱道。

两块面包,是一家五口的晚餐。

彩子育有四个女儿,因为无法忍受丈夫的家暴,带着孩子逃离了那个家,她不敢妄想丈夫给的抚养费,连如今的住址,她都不敢向丈夫透露半分。

她原本会去食品加工厂做兼职,由于疫情,这份兼职被取消了,目前彩子一家五口只能依托微薄的儿童补助金生活。

彩子的女儿还在读高中,平时放弃了学习时间,一周在便利店兼职五天,“打工真的很累,但我不想在家里说丧气话,还是开开朗朗比较好。”

女孩看上去很乐观,或许也是在强颜欢笑说服自己接受眼下的境遇。

彩子不想给孩子增加负担,找到了一家超市的夜班兼职工作,等孩子们睡着后,她才出去上班,一直从夜晚忙到第二天早上。

彩子称,“无论如何,我以后也要让孩子上大学,过上正常的生活。”

纵使生活艰辛,这些女性正在尝试让自己或是让家人脱离现状,让黯淡的生活多出一抹浅浅的光。

纪录片末尾,友美如愿以偿考入了幼师专科学校,为了筹够学费,她的打工地点从便利店辗转到了大型牛肉饭店,这家店曾因劳动时间过长引发过劳资问题,但她还是高兴地去了,因为能有更多报酬。

友美向编导举起一套自己买的西服,笑着说“这是为入学典礼准备的。”

这是她在纪录片里,第一次由衷地笑了出来。

编导宫崎亮希记录下了这个画面,“对未来充满希望,才会让一个人‘活’起来。”

END

女性贫困相关纪录片播出后,部分女性得到了妇女保护组织的援助,但她们已患上严重抑郁、恐慌等心理疾病,有人足足暴瘦了十多公斤,也有人因为身体透支进入医院。

看到这一切,人们才惊觉:“之前那种情况下,她们能活下来,已经是奇迹。”

那些贫困女性在逆境中的韧劲和精神力,令人为之动容,但同时,我们亦要重视她们被“边缘化”后遭到的伤痛。

女性危机,不但是女性的,更是家庭和社会的。

一个想良性发展的社会,不应该也不可能抛弃这部分群体。

策划“女性贫困”专题的编导宫崎认为:“尽管日本女性的处境正在发生变化,但支持女性作为独立个体生存下去的社会环境,依然有不足之处”。

近20年来,日本女性不婚不育的比例不断攀升,和80年代相比,如今日本女性的未婚率增加了不止一倍。

对于少子化严重的日本来说,这无疑成了最静默的警示。

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司