- +1

上海书评︱许礼平:黄般若菩萨心肠画大火

去年东莞博物馆举办了“邓尔疋黄般若艺术作品展”。众多参展精粹中,我独重黄般若的作品《木屋之火》。

首先,论题材,该图是中国美术史上少见的。中国画的传统题材,如山水树木、庭院楼阁、风云月露、佳人名士、鸟兽虫鱼等,都能让人体察自然的融和、含蓄,与读画者适然相合。但黄般若先生笔下的“木屋大火”却以灾难为题材。火,在传统上给人“尊而不亲”的感受,是有欠祥和的,让人畏避。故此历史上画火的作品并不多。回顾黄氏年谱,其画火之作亦只占少数。这次展出的《木屋之火》及写大火的两件小画稿,均系香港艺术馆藏品。此外,尚有两件分别为博物馆及私人收藏(下文会提及)。一句话,物以罕为贵,这是我偏爱该画的第一个理由。

东莞博物馆展出黄般若木屋大火画稿之二

其次,是我能从画中感到黄先生铁肩担道义的择题胆识。传统中国人讲究“语贵吉祥”,这是长期的经验,也是成见。明明是“禁火”,却要说“寒食”。明明是阿房宫起了大火,却要用远距离的事后追维口气,说成“楚人一炬,可怜焦土”,可谓避重就轻,避近说远,因为这样才不至于“刻露”和“惊心”。连文字都成了忌讳,遑论作为绘画题材?

不过,历史上也有极少数智者不拘于先例,像吴道子《地狱变相图》、罗两峰《鬼趣图》,都能在题材、法则上作变异,把难看的东西画出趣味,不把人们的忌讳当回事。但妖魔鬼怪毕竟不是现实,没有火的顷刻张皇、倏忽万变来得恐怖。所以,黄先生改变常例而以“大火”为题材,是要有英雄手段的。

说黄氏改变常例,是对他更逼近的观察。黄氏笔端能有“静意”,于社会上早成定评,他画的罗汉,常令读者有禅静之感。这次展览中就有黄氏所画《达摩面壁图》,图中是罗汉的圆光禅坐。此画归入寒斋多年,今番由东莞博物馆出展,有幸与诸君共此忘机静境。而黄氏笔下千钧一发、倏忽万变的“大火”却和平素的“禅静”风格大不相同,“能者无所不能”,这是他厚积薄发的另一面。柳亚子为潘达微画题诗,说“谁为流民图郑侠,空教绝技擅僧繇”,指责许多画家的不敢为。但黄般若却是敢为的,而且一画就是好几张。中国画史上没有“灾难画”这一门类,如郑午昌的《画史》,分析上有罗列、有图表、有比例,而且资料宏富,偏就少了“灾难画”。而我私心对黄氏的“灾难画”是极为推许的,这是我要拈出黄氏的《木屋之火》作为话题的第二个理由。

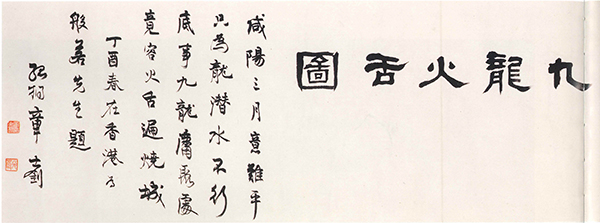

记得黄氏另有横幅《九龙火舌图》,上有章士钊题诗:“咸阳三月意难平,只为龙潜水不行。底事九龙麕聚处,竟容火舌遍烧城。丁酉春在香港为般若先生题。孤桐章士钊。”丁酉即1957年。此图不在本次展览之列,而曾在香港中文大学文物馆1995年举办的“黄般若的世界”展览与香港艺术馆2008年举办的“香港景山水情——黄般若艺术展”中展出。

令笔者惊异的是,该图竟以“火舌”命名。已是“灾难画”了,还要加个广东人忌讳的“舌”字——广东人称“舌”为“脷”,是讳“蚀”(谐音“舌”)为“利”(谐音“脷”)的陋习。既“蚀”了,还要有“火”,不燶何待?这就比“粪翁”、“苦禅”(国语“禅”、“惨”同音,又“苦”又“惨”)更触霉头。章士钊之用“火舌”,因他不是广东人,但黄却是地地道道的广东人,怎能不忌讳一下?以画家卖画为生而论,画这种“大吉利是”(广东习俗,每逢新年或喜庆之日,小孩说了不吉利的话,都要被大人逼着说句“大吉利是”)的作品能吸引买家吗?这忌讳的题材、忌讳的题名的画作,当年应该是没有市场的,也就只好“子孙永保”了。

十多年前,黄氏哲嗣黄大成兄尝赠我照片,是不在东莞展出之列的黄般若所画另幅《木屋大火图》,诗堂有张大千题跋,云:“此般翁状眼前景色,仿佛若奔走呼号之声从纸上出,令观者目悸心骇,欲哭无泪,当与郑侠《流民图》并传千古也。”后来亦见该画收入集古斋展刊《黄般若画集》(1971年10月),却没有刊出大千的跋。大概那是比大火更火红的年代,所有事物都要看政治立场,自然是容不得张大千的跋语的。

集古斋所刊黄般若《木屋大火图》无大千题跋

其实,张跋不蔓不枝,恰到好处,以宋代郑侠写《流民图》来比喻此画,极为允当。所谓“当与郑侠《流民图》并传千古”,话也有两层意思。一层是指作者而言:郑侠与黄般若无独有偶,都是为民发声的画家,是美术史遥阔长空上的两颗晨星。另一层是指历史而言:上世纪五十年代,香港因国内战乱而导致人口骤增数十万,衍生出许多社会民生问题,一度又被用作政治斗争的借口。这些事情,与黄般若恻隐哀矜的本意是相去甚远的。

且来说说“木屋大火”的历史。1952年11月21日夜,九龙靠近启德机场的东头邨,某户打翻火水炉(粤语,即煤油炉),引发大火,导致多家住户储存的火水罐随火连环爆炸,令夜空一片火红。这场大火,烧毁木屋三千七百四十户,造成灾民一万六千余人。依荒山而搭建的木屋本属非法僭建物,灾后香港政府自然不许在灾场原址重建。但灾民多是工联会员和家属,于是当时就有左翼人士认为这场火灾或是港英政府的阴谋,牵扯到了政治。左翼人士发动赈灾活动并组织群众,事态愈演愈烈,加上朝鲜战争影响,于是港府出手遏制。1953年1月9日凌晨,港九纺织染业职工总会九龙城支会主任、书记遭到拘捕,翌日递解出境。而同时递解出境的还有司马文森、马国亮、齐闻韶、刘琼、舒适、杨华、沈寂、狄梵等文化界、电影界人士。

当时有左翼人士传言,3月1日广州有慰问团到香港。当天尖沙咀火车总站人山人海,青年不断高唱《团结就是力量》。但慰问团一直未出现,当高音喇叭宣布“慰问团被阻在深圳,过不了罗湖桥,请大家散开,各自回去”时,在场的热血青年情绪翻成怒火,进而演为暴动。烧警车者有之,砸店铺橱窗者有之,工人陈达源(纺织染业职工总会会员)更是爬上旺角警署楼顶去扯米字旗,为警察开枪击中(延至3月17日卒)。此即“三•一事件”。整个事件中,死一人,逮捕百多人,判罪十八人,递解出境十二人。其后,左翼骨干陆续遭递解或被劝谕离境,声名较著者为莫应溎(被勒令四十八小时内离境)。

这次扯上了政治斗争的大火发生一年之后,继而石硖尾又起大火。港府痛定思痛,开始制定徙置政策。木屋区逐步清拆,徙置大厦不断兴建,穷苦大众得以上楼。这政策的成功,体现为“路人皆见”的大厦。上世纪八十年代有北京来的朋友拟参观木屋区,笔者无法应命,因那时“木屋”已几成历史陈迹。

撰本文时,友人传来当年石硖尾大火的照片,和黄般若所画对比,两者似是同一视角。黄画的绫边有医生诗人许菊初的诗跋:“罡风不入乌衣巷,野火常资落叶媒。我亦天涯飘未定,何堪相对劫余灰。般若我兄大方家属题,庚子重阳晚香许菊初。”此图曾于1960年8月22日在香港圣约翰副堂举行的黄氏“香江入画”个展中展出,当时无此题跋,当是展后补跋。

许菊初(1901-1976)名伯干,字菊初。广东番禺人。抗战胜利后加盟广州越社,后移居香港,是硕果、披荆等诗社中坚,时有“硕果四子”之誉。他为“大火图”所题的诗虽只四句七言,却能咬实题意,联系身世,直抒胸怀而又意在言外,自然流丽而又有掩抑,绝非近辈诗人所能及。这位许诗人体胖声洪,出语往往令人忍俊不禁,“当时只道是寻常”,谁料风徽一去,这四十年,人间再也见不到这样的诗人。

友人慕容羽军曾为《星报》总编、《工商日报》副刊主编,喜写香江竹枝词,四十多年前有《火神肆虐》诗云:“隆冬已显火神威,又见红光处处迷;一掷烟头知祸患,满堆通路藐安危。燎原屡起无情劫,毁宅还教冇地栖,最是高楼和木屋,家家应备过墙梯。”注云:“入冬寒燥,火神显威,连日以来,已见火烛多宗,大多以一枚烟蒂起祸,而殃及人命,常以通路阻塞无法逃生而致命。”

隔了几年,他又在报上发表《冬火》一诗云:“风高物燥易燎原,遭劫焉能独怨天;往日火神欺木屋,此时大驾到轮船。频闻工厂成焦炭,最怕高楼贮醋酸。若果家家勤检点,当然不致咁该尊。” 注云:“冬日风高物燥,尽人皆知,而易燃物品失于检点,致酿巨祸。住所多有最得人惊者为存储化学原料之工厂,偶一不慎,本身遭劫,连带邻舍亦受株连,可不慎哉!”虽是游戏之作,也颇能道出那个年代的特点。

木屋区大火对灾民是坏事,于建筑界却是商机。石硖尾大火发生在圣诞节前夕,石硖尾山边白田村等六村起火,大火烧了六个小时,毁屋无算,无家可归的灾民达五万八千人之多。这回港府学聪明了,决定立即兴建徙置区(六层高H形大厦),解决灾民和贫苦大众的居住问题。工程由何耀光的福利置业有限公司中标承办,两个半月内即建起第一座大楼,解决了许多问题。何氏因此赢得港府信赖,日后承接政府多项工程,业务蒸蒸日上,也就发达致富了。

何耀光是香港工运领袖何耀全(电车工会主席)的胞弟。何耀全是1925年省港大罢工的领导者之一,与苏兆征、邓中夏齐名,于1927年四一二反革命政变中在广州珠江牺牲。何耀光的奉献情怀与乃兄一样,但行事方式又有不同,乃是以另一种方式济世。他是有名的善长仁翁,照顾贫困文化人尤其不遗余力。

何氏雅好书画,收藏甚富,斋号“至乐楼”有名于时。何与黄般若是老友,至乐楼藏品中最著者为石涛《黄砚旅诗意图册》(王文治对题,邓尔疋、黄宾虹、吴湖帆许为诸石涛画中之精品、奇品),此册原为黄般若“四无恙斋”旧藏,何氏得之,极为宝爱,于上世纪六七十年代刊印行世。1968年黄般若病重,入跑马地养和医院治疗,何耀光哲嗣何世铿医生正巧在养和诊症,对黄照顾有加,陪护他走完人生的最后历程。

2008年,香港艺术馆举办“香港景山水情——黄般若艺术展”。展出的黄氏作品中,有一件横幅描绘木屋区大火的《九龙火舌图》,即上文提及章士钊题跋那件。时何耀光已离世,其另一哲嗣何世尧参观展览,看到《九龙火舌图》时深有感触:这件作品所描绘的场景,与何氏福利置业公司后来的发展太有关系了。他辗转找到黄大德,希望此画能归藏至乐楼。黄大德与乃兄大成商量之后,即举以奉赠,“以续两家情缘”(参黄大德《说说家父黄般若二三事》)。

何家后人的念旧,黄氏后人的仗义,今天我来重说一遍,又恍如在讲《世说新语》中的六朝故事了!

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司