- +1

《电影手册》专访蕾雅·赛杜:逃离取景框

布鲁诺·杜蒙的《法兰西》、阿诺·戴普勒尚的《欺骗》、韦斯·安德森的《法兰西特派》和伊尔迪科·茵叶蒂的《我妻子的故事》,今年于戛纳放映的这四部由蕾雅·塞杜参演的影片,向我们展示了当今在法国最受欢迎的女演员之一是什么模样。

阿诺·戴普勒尚(Arnaud Desplechin)

《欺骗》(La Tromperie, 2021)剧照

与此同时,蕾雅·塞杜的演技和在银幕上的表现也使她成为最令人捉摸不透的演员之一。从一开始,她便显得与众不同。她的选片充满多样性,且热爱冒险,正如她在《法兰西》中饰演的多面女主角。在我们与她长时间的交谈中,她也展现出了极为矛盾的一面。她很客气,也很有魅力。我们看到她质疑的方式非常有条理,也见证了她如何聪明地拒绝过分理论化某些无法用语言形容的事物。

在今年的戛纳电影节,我们在四部影片中看到了您的身影,它们由风格截然不同的作者导演呈现、且每一部都代表着一种电影类型。在这些电影中,您是怎样选择自己的角色的呢?

很大程度上是出于直觉……一部电影首先是一个很抽象的、没有具体身份的东西,它是一点一点成形的。当我读一个剧本的时候,我从来没有对电影或是一个角色有过太清晰的想象。现在我正准备拍摄大卫·柯南伯格的电影,我并不知道会是哪部(即2022年将上映的《未来罪行》Crimes of the Future*),但正是这种探险的感觉让我感到兴奋。一开始我在脑海中会有一些画面和感觉,然后随着电影逐步成形,根据不同情况,或早或晚会有一个瞬间我感到我最终认识了这部电影。但在我的选择中,导演是至关重要的。对我来说,电影其实就是人的思想,我喜欢和我能够与之对话的导演一起工作。有时候我遇到的一些导演在几句话便能让我意识到,他们对生活的观点对我来说没有兴趣。

纵观您的电影作品,我们觉得您在剧本选择上越来越自主,我们看到您想尝试进入不同的领域,并且有足够的选择,在选择时也注入了更多的思考。

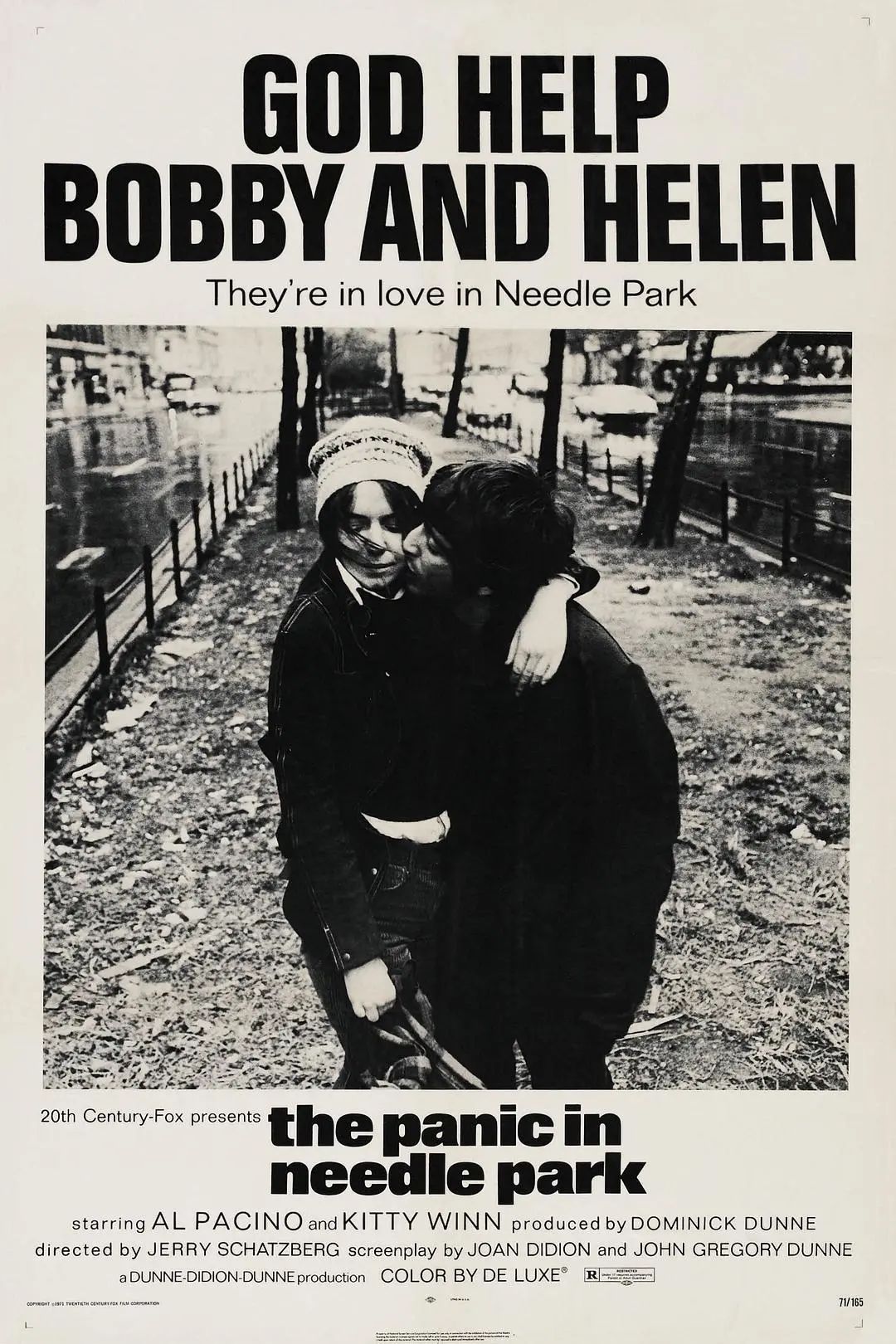

要知道,我刚开始做演员时,我对电影一无所知。当你们知道我的成长环境后会觉得这很奇怪。我在拉丁区长大,我的父母很有文化修养,我还是见识过很多东西的。比如说我记得我十一岁时,我的一个姐姐曾经带我去看《毒海鸳鸯》(Jerry Schatzberg执导、吉蒂·温和阿尔·帕西诺主演电影*),另一个姐姐带我去看过伍迪·艾伦的电影。但这并没有让我成为一个迷影。在这样的地理和文化环境下,我总是有一种矛盾的感觉:我身上承载了法国电影文化,但同时我并不了解电影。

《毒海鸳鸯》(The Panic in Needle Park,1971)海报

一开始做演员的时候,基本上什么片子找上门来,我就接什么,对作者导演并没有概念。在我参演的第一部作者电,是凯瑟琳·布蕾雅的《昔日情人》,我在其中饰演一个小角色。演这部片子时,我并不了解这是个这意味着什么。凯瑟琳是我的一位表姑,电影则是在我祖母的房子中拍摄的,并且是祖母鼓励试一试的。后来,我慢慢进入到了作者电影的世界,逐渐有了自己的鉴赏力。所以我的选片不是建立在“而是我的鉴赏力。我任由后者来引导我。

凯瑟琳·布蕾雅(Catherine Breillat)

《昔日情人》(Une Vieille Maîtresse, 2007)

中青涩的蕾雅·塞杜

您不是迷影,那您是如何想成为一名演员的呢?

我并不能回答这个问题。这其中肯定有很多因素,但我一直有一种“我就是为演员而生”的感觉。摄影棚是唯一一个我觉得完全适合我的地方,但同时,我也觉得“作戏”这件事有其荒谬的一面……或许是因为我过于腼腆。有时我看到一些剧本心里会想,我永远都不会敢演这样的戏。

确实您并不是那些完全将自己交给剧本的演员,您更像那些似乎是在“抵抗”角色,保留一部分秘密的演员。

克里斯托夫·奥诺雷(Christophe Honoré)曾说:“蕾雅总是挣脱出她本属于其中的电影。(Léa cherche toujours à échapper au film elle appartient.)” 确实。我身上有一种抵抗性,这不是我有意为之,可能我天性如此。我是一个不羁之人,但同时也全情投入。这听起来两相矛盾,但事实的确如此。就像在生活中,我们想放任自己,但同时也不免退缩、逃避。随着时间流逝,我明白了我的表演标志性的一点是,不断克制,然后在某一个瞬间全部释放。这点体现在我扮演的许多角色之中。我在阿诺·戴普勒尚《鲁贝之灯》中饰演的角色就是如此:她一直抵抗、抵抗,然后突然缴械了。我觉得我性格中有一部分也是如此。

《鲁贝之灯》(Lumière de Roubaix, 2019)剧照

在您的表演中的这种抵抗似乎也是一种对自然主义的拒绝。《鲁贝之灯》是一个典型例子,但在像是《大电站》(Grand Central, 2013)或《阿黛尔的生活》这样现实主义风格电影中,您的角色也是如此。在这些影片中,您的搭档有莎拉·弗里斯蒂(Sarah Forestier)、阿黛尔·艾克萨勒霍布洛斯(Adèle Exarchopoulos)和塔哈·拉辛(Tahar Rahim),但和他们相比,您的表演方式显然不同。

对我来说,现实并不是真相。并不是因为我们复制了现实,我们就能做到精准。电影让我尤为感兴趣的是它转化(transfigurer)的能力。纯现实主义的导演并不能打动我。另外,阿布戴·柯西胥(Abdellatif Kechiche)不只是一个秒回现实的导演,他总能超越现实。所以我不喜欢纯粹的现实主义,即使我喜欢饰演那些有厚度、有社会意义的角色,但这往往需要从一个特定角度着手。

《阿黛尔的生活》(La Vie d'Adèle, 2013)剧照

《鲁贝之灯》的成功的之处在于把一部纪录片(莫斯科·布柯Mosco Boucault的电影)变成了一部风格化的作品。

是的,这也是为什么我一定要看原作纪录片,其他的演员则倾向于不去看原作。我完全没有试图去模仿我的角色所对应的年轻女孩,而是需要去面对一种现实,即将这个女孩融入到我的身体中并借此改造(transformer)她的现实。我的表演建立在我对阿诺·戴普勒尚想怎样去表达这个主题的理解之上,是对他的想法的阐释。

换句话说,关于真相与假象的问题也是《法兰西》这部电影的核心。您觉得片中电视女记者这个角色也反映了电影女演员的现状吗?

对,即使电影中有夸张的成分,但没错。有意思的是,为了准备这个角色,我去见了蕾雅·萨拉梅(Léa Salamé)。是我向她提出的请求,她很好心地答应了我,即使她不太知道电影说的是什么。我告诉她,影片描绘了一个忧郁的女人,但这个解释对她来说应该还是比较晦涩的:通过一个发生在电视台的故事来展现对“忧郁”的研究,这并不是很容易理解的!然而,这恰恰是《法兰西》所展现的:一名女记者通用抑郁逃脱媒体这个系统。当一个人抑郁缠身,却又不得不面对永不停歇的娱乐、流量与过度消费,她该怎么做?如果我们一直在现实之外,又要如何去过真实的生活?并且,片子并不是从心理学的角度来阐释上述提问的。布鲁诺·杜蒙对此重复道:“我们什么都不需要做,故事背景已经交代了全部事情。(Il n'y a rien à faire, c'est le contexte qui fait tout.)” 他感兴趣的是展现特定环境、背景下的法兰西,然后远距离地观察她。他拍她,就像是拍风景,带着这”风景“中透露出的神秘意味。

布鲁诺·杜蒙(Bruno Dumont)

《法兰西》(France, 2021)剧照

通常,电影中的人物设定都有某种一致性,人物遵循自己的行动线。布鲁诺则反其道而行之,想要从各个角度来展现法兰西,展示她的渺小、她的崇高、她的力量、她的孩子气。他运用了一种极致的形式呈现这些,包括女主角的戏服、表演、情感,甚至笑和哭的方式,等等。所以我没有对自己说:“我要扮演一个电视记者,我就应该去按照她现实的中的样子去演。” 这不是一部传记电影。我受不了传记片,因为它的原则就是将现实的东西复制到银幕上来,但现实总是比这个复制品精彩得多。布鲁诺再次反其道而行之,他故意让电影看起来假,故意露拙,因为他想要的寻求一种不完美。对此,他对我引用了普鲁斯特的一句话:“不重蹈覆辙的生活难道不会看起来一成不变吗?(La vie sans se répéter ne se ressemble-t-elle pas toujours ? )” 我想这正是这部电影的主旨:通过展示生活难以预见的一面和其中的矛盾来展现生活的残忍。它想要呈现的是,生活并不是一系列平铺直叙的时间,而是一个永恒的循环,其中的故事不断重复,但没有真实的答案。当我和一位导演合作的时候,我并不等着导演来给我答案。然而在纯现实主义的电影中,我总感觉导演想要给我一个答案。无论是作为演员还是观众,我都更喜欢问题,而不是答案。

《法兰西》剧照

在《法兰西》中,杜蒙跟这个角色之间的关系之紧密,就如同他与你的关系一般。这在杜蒙导演身上是罕见的。我们能感到在你们之间有一次真正的相遇。

是的,这是一次“强烈”的相遇。大家总说杜蒙导演与演员之间的关系很复杂,但我俩不同,我们之间的沟通一直是非常顺畅、简单的。我很快就能明白他的想法。他与身边事物总处于一种哲学性的联系之中。他经常提到“神圣”,它在我们的生活中无处不在,但获知它是非常罕见的,并且往往要通过爱或者艺术。“神圣”也是通过神秘化(mystification)来呈现的,《法兰西》就是一部讨论神秘化的电影。但为了呈现神圣与神秘化,就需要平凡与琐碎,而我对后者非常感兴趣。

《法兰西》(France, 2021)剧照

在电影中的某些时刻,女主角看起来似乎心绪不宁,她望向半空或着摄像机。仿佛陷入了怀疑。这些时刻在某种程度上也串联起了整部电影。

在这些犹豫不定的时刻,法兰西是处在现实与抑郁之间的。但我没有试图去填补这个空白,或是赋予它某种意义。伊丽莎白·于佩尔曾说,演戏不只是做加法,也是做减法。为了让观众走近影片,这是必须的。《蒙娜丽莎》在我看来就是一个完美的例子。这副画像是如此神秘,以至于每个人都将自己的欲望映射到她身上。这有点像我与电影的关系:相比起我能提供什么,我更关注观众在我身上投射什么,是欲望,还是想法?

《法兰西》剧照

杜蒙在片中也让您和非专业演员搭戏。这难吗?

不难,因为我觉得在某种程度上,我自己就是一个非专业演员。总之,当我演戏的时候,我感觉自己就像一个小孩儿,我觉得自己回到了童真的状态。我从来都不会带着预设的想法而来,也不知道一场戏演到结尾我会是怎么个演法。我完全不从外体验自己,而是从内。在片场,我对取景框和镜头完全没有概念,我不知道拍我的是35mm镜头还是50mm镜头,是近景还是远景……配合打光表演是我最近才学会的。很长一段时间里,我被要求站在光“里”,而我就是做不到。如果我身上有什么连贯性,那就是总想“出画”的念头!

《法兰西》剧照

在《法兰西》中,有很多对您饰演的这个角色的嘲讽。您对此是怎么理解的?

当然,我自己对法兰西也是持讽刺态度的。布鲁诺并不是利用我去讽刺她,或者通过她来讽刺我。但是为了呈现布鲁诺对法兰西的观感,在表演时我需要保持真诚,因为我必须照本宣科地去演,否则是行不通的。这个角色是可以通过讽刺、戏虐的模仿去演的,但我不会那样做。

在杜蒙的作品中,表演也是通过很多肢体化的东西来呈现的,像是小动作、撅嘴,在马克龙的新闻发布会上您和布朗什 ·加丁(Blanche Gardin)之间的小眼神,还有哭泣……

法兰西的反应和眼泪在很大程度上塑造了这个角色。她滑稽的一面源于她的过度反应,有时候我还觉得,当我强迫自己做那些表情时,还挺有趣的,但要哭的时候,就难了。比如说有一场开车戏,我坐在方向盘前,五官完全走样:那很可怕,我扭曲着脸,直到发痛,目的就让自己哭出来。我完全没有限制自己,没有想我去世的祖母或者类似的事情。布鲁诺一喊 “Action” ,我的眼泪便爆发出来:是我身体的反应带动了情绪,而不是情绪带动了身体。我自己对此也很吃惊,因为我在生活中是不会这样哭的。所以一件神秘的事情发生了,那就是我最终在宣泄中被这场表演超越了。这可能是同理心所致……

我不久前学到了一个概念:摄取(introjection),跟投射(projection)恰好相反。我们可以将某物投射在一个外在的事物上,但这个事物同样可以抵达我们,因为我们可以受到它的影响:这就是摄取。我觉得布鲁诺的电影就是这样的,法兰西的悲伤一下子就到抵达了观众心里。当我演这个角色时,我走的是一样的路径。有的角色是向外投射型,有的角色是向内摄取型。例如我在泽维尔·多兰的《只是世界尽头》中饰演的人物,她总是在不停地叫喊,她的情绪在不断加重,她是事件的起爆器。

泽维尔·多兰(Xavier Dolan)

《只是世界尽头》(Jusque la fin du monde, 2016)剧照

相反,在《法兰西》和阿诺·戴普勒坎的《欺骗》中,我是一个共鸣箱:是世界主动来到我的面前。在一部电影开拍之前,我永远不知道我演的会是哪一种角色。《欺骗》写得很好,尤其因为它改编自菲利普·罗斯(Phillipe Roth)的作品。这部片子中便有一些出乎我意料的时刻,我感觉当时自己被入侵了。而就是在这样的时刻,一场戏的整体性才会在我们面前呈现出来。在生活中亦是如此,有时候我们走在街上,会突然间感到存在的虚无、人事的虚无,一切都失去了意义,一切都显得那么空。这时就需要我们进行投射。在另一些时刻,我们则有相反的感受,我们感到所有的事物都有着如此强烈的意义,以至于我们放任事物占据自己。这种“无”和“有”之间的对话,真是不可思议。

《欺骗》剧照

在这样的时刻,我们通常与我们的感官有一种极端的关系。

没错,并且这两种极端是相通的,一端消失,另一端也会不复存在。我们之所以感受到“空”,是因为我们感受到了“满”。这和我们表演时是一样的。有时候,我在“空”中表演,我对自己说:“天,我做不到,我在跟空虚对抗。” 反之亦然,我也可以和“满”对抗,这也是一个很大的挑战。

在《欺骗》中,这种“满”是由台词带来的吗?

对的。我记得片中好几场哭戏,例如当德尼·波达利德斯(男主演*)跟我说:“我意识到我依旧爱你,尽管……”正是“尽管”这个词让我哭了出来。那个时刻让我觉得情绪“溢”了,超脱了控制。我喜欢情绪超脱的时刻。这也是我喜欢的杜蒙的一点:他能抓出这些失控的时刻。

您会妥协于其他演员的表演,任由其入侵吗?

我总是要跟其他演员一起演戏、要学会倾听他们饿。倾听也正是一种摄取,是让外界事物抵达我们的思想。有时候我的搭档可能并没有听到我说的话,这有点干扰人,因为演戏就是倾听自己的周围环境。我们又回到了这个概念:表演,就是听与想的结合。

《欺骗》男主演

德尼·波达利德斯(Denis Podalydès)

我们觉得您所喜欢的这种“失控”在戴普勒尚的电影中显得没那么即兴,更是照着剧本演的。

这些“失控”时刻在剧本里是写得是非常好的。但一部电影——即使是戴普勒坎的电影——的关键从来不仅限于台词,重要的是没有被说出来的东西,是描绘感情时的微妙。对我来说,和阿诺一起拍电影很简单,因为他掌握了这种微妙,这种超越文本的微,即使本文写得很好、很有文学性。有的剧本写得很蹩脚,让一切都显得很乏味,这时候演起来就有照本宣科的感觉。但阿诺有一种方法能延伸、展开剧本里所预料的、所包含的东西。

戴普勒坎和雷雅·赛杜在片场

您觉得杜蒙也是如此吗?

是的。他会在建立一种哲学联系的过程中做到这一点,而这种联系决定了表演。但他也从绘画中汲取很多灵感。相比之下,戴普勒尚更偏向于文学和戏剧,他更多会把哲学与绘画作为参照,但这两种视角都同样有趣、且独特。给表演带来启发的正是这些不带成见的思考方式。这在今天是很珍贵的,因为我们现在越来越多附和某些规则,达到某些指标(cocher des cases)……

《法兰西特派》是您和韦斯·安德森的合作的第二部电影。这是一位从不模仿任何人的导演。您总是喜欢“逃离取景框”,但电影的场景设置十分固定,您在拍摄时是否依然想有那种“逃离”的自由?

韦斯拍摄很有节奏,我们要适应各种走位和转场。我知道,这种节奏有点疯狂,或许还会造成困扰,但我可以肯定地告诉您,在他的世界中是有自由的空间的。当然了,一切都提前准备好的,因为在拍摄之前,导演以动画片的形式构建了故事情节,用自己的声音给片中所有人物配了音,最后以一种动画故事板(story borad)的形式放在一个iPad里。iPad就摆在棚里的大厅里,谁都可以看、参考。

韦斯·安德森(Wes Anderson)

《法兰西特派》(The French Dispatch, 2021)剧照

但所有的演员在一起拍摄的过程中,将这部电影变成了自己的电影。我们住在同一个地方,在同一场桌子上吃饭,就像一个剧团。在韦斯的电影中,拍摄的条数之多,给予了我们自由发挥的空间:有一次我们拍了七十多条。但这不光是完美主义,也是因为导演热爱表演,想要和演员们一起尝试很多新的东西。所以对我们来说,这也时常是很有趣的。我在《法兰西特派》中演的是一个小角色,但导演成功地将她塑造成了一个千面人物。这是个令人发笑,敏感、但也冷酷无情女狱警,观众能感觉到她完全将本尼西奥·德尔·托罗饰演的角色置于股掌之间。

蕾雅·赛杜和本尼西奥·德尔·托罗(Benicio Del Toro)在片中的对手戏

在您和他的第一场对手戏中,您首先充当他所饰演的艺术家的裸体模特,然后您穿上了狱警的制服,重新回到权威位置,就好像您成为了安德森的模特,穿着特有的服装,摆出特定的体态。

这是真的,但我这样做并不是低级的。我认为此处的裸露是美的,没有任何粗俗的东西。很简单,她就在那儿,很有风格,充满绘画感。片中大胆的一点是,这一幕出现得毫无征兆。一眨眼的功夫,她就赤条条的了!

您似乎并不忌讳裸露身体,尽管《欺骗》中的裸体是很风格化的,完全不同于《阿黛尔的生活》中露骨的裸体。

《阿黛尔的生活》中有一种放任自由的感觉,这也是一开始就说好了的。柯西胥想要同样通过描绘欲望来拍摄这个爱情故事。他是对的,因为感情也是通过身体来表达的。作为观众,我喜欢这部电影肉欲的一面,喜欢让肉身来讲述自己的可能。通常情况下,在大屏幕上大胆呈现裸体的时候,我感到自己是被保护的,因为中间隔着一层风格化的面纱。但我也很小心,不是什么都接受。我会向导演要求看监视器,不是所有拍的东西都能过。我有查看我所有的裸露画面的权利。在拍摄《阿黛尔的生活》时,我还没有这个权力,但现在我肯定不会放过这个查看的权力。

萨姆·门德斯(Sam Mendes)

《007:幽灵党》(Spectre, 2015)剧照

您拍摄过一部《碟中谍》和两部《007》。您想尝试“美式职业生涯”吗?

我喜欢不请自来,但想要在美国取得成功,必须成为好莱坞体系中的一员。我觉得我身上有一些与之相反的、很法式的东西。在美国存在着某种形式的循规蹈矩,同时我也很难对美国文化的所有方面感兴趣,尽管美国文化在极力打造一个多样的表象(奥斯卡即为一例)。

饰演小岛秀夫(Metal Gear系列游戏之父)电子游戏中的人物,也是一种“不请自来”吗?

是的,而且是我坚持要演的!小岛秀夫是一位资深迷影。他之前根据我的面孔在《死亡搁浅》中画出了一个女性角色,但当时他还并不知道我会不会接受出演这个角色。

《死亡搁浅》(Death Stranding)截图

当我得知这件事时,非常感动,因为这是一个真正的迷影想做的事。我不玩电子游戏,但这恰恰让我觉得这个想法更加有趣,因为我对其完全不了解。最后我发现我演了这样一个游戏中的角色,尽管并不太知道我当时在做些什么。到今天我都不知道游戏最后的整体效果如何。但可以肯定的是,这是遇到有趣的人的一种方式,小岛秀夫就是一个很好的开始。他是日本人,不讲法语,但热爱法国电影,并且自认为是个真正的导演。这种方式尤其让我意识到,电影没有审美、地理和代际的界限。我喜欢“与全世界各地的导演合作”这个主意。

-FIN-

原文标题:Échapper au cadre : Entretien avec Léa Seydoux

原采访者:雅尔·萨达Yal Sadat 马尔克斯·乌扎尔Marcos Uzal

来源:《电影手册》Cahiers du Cinéma 2021年9月刊

翻译:刘冰

校对&排版:小航

审稿:Xavier

文中带*处表示译者注

图片源于网络,侵删

本文仅供交流学习,严禁用于商业用途

原标题:《《电影手册》专访蕾雅·赛杜:逃离取景框》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司