- +1

“死亡税率”纷争背后的政府规模问题

【编者按】

连日来,“死亡税率”问题引发了媒体、企业界、中央政府主管部门的持续关注。

“死亡税率”一说,源于天津财经大学财政学科首席教授李炜光。由他领衔的“中国民营企业税负问题研究”课题团队2016年上半年在四大城市对一百多家民营企业进行的调查显示,中国企业的实际税费负担率接近40%。而依照世界银行世界发展指标中的总税率指标来衡量,2015年中国企业总税率(企业税收和强制性的缴费占商业净利润的比例)高达67.8%,鉴于大部分企业的利润率不足10%,李炜光教授因而称,中国企业承担的实际上是“死亡税率”。

相关研究结论于2016年11月初发布,但影响限于小范围内。转机源自民营企业家、福耀玻璃工业集团董事长近日曹德旺向媒体谈到,美国没有增值税,只有40%的所得税,再结合各项生产成本计算,相较于在中国生产,福耀集团在美国投资设厂,“会多赚百分之十几”。

曹德旺是在向媒体解释他赴美投资设厂的举动时发表上述看法的。资料显示,福耀集团是国内最具规模、技术水平最高、出口量最大的汽车玻璃生产供应商。2016年10月,由福耀集团投资的全球最大汽车玻璃单体工厂在美国俄亥俄州竣工投产。该项目投资6亿美元,加上2014年福耀已在美国投资4亿美元生产汽车玻璃,福耀集团在美国投资已高达10亿美元。

一周多以来,曹德旺的看法经媒体广泛传播后引发巨大社会反响,同时令“死亡税率”一说广为人知。中央政府主管部门、企业界和学界人士纷纷就此表态。

国家税务总局官网于12月21日刊发国家税务总局税收科学研究所所长李万甫的署名文章称,“死亡税率”之说严重误导社会公众,事实上,我国宏观税负近些年来一直稳中有降。12月23日,在商务部例行发布会上,新闻发言人沈丹阳对相关问题回应称,对曹德旺先生的评论不予置评。但他也表示,中国确实有一部分制造业企业面临成本上升、面临困境的问题,但是(局面)在不断改善。

另有学界人士质疑“死亡税率”之说太夸张。但来自民营企业界的声音对上述研究结论表示了赞同意见。杭州娃哈哈集团董事长兼总经理宗庆后表示:实体经济税费比较高,各方面成本比较高,(企业)利润率很低也很辛苦,导致生存不下去,很多人不愿意干实体经济。具体到娃哈哈自身,宗庆后表示:“今年的费跟去年的费(相比)没有任何下降,而且有的费还增加了,特别是环保经费增加太多。”

不论“死亡税率”一说是否符合现实,相关争论背后的企业(不论是民营企业还是国有企业)税费负担问题,理当引起最高决策层的高度重视。而企业税费负担问题的背后,可能涉及更为根本性的政府规模问题,因政府规模若过大,功能太过繁复,则为维护其正常运转及相关支出需要,必然增加对企业和个人的相应税费征收,从而直接或间接影响企业运营、个人福利及更广泛的宏观经济的健康运行。

那么,如何衡量政府规模?在以下研究中,北京大学政府管理学院教授顾昕指出,由于政府活动的多样性,政府规模的度量必然具有多维性,因此不可能也不应该有唯一的度量指标。采用哪些指标进行研究,取决于研究目的,但最为常见的是政府支出与国民经济总产出之比。以此来衡量,在世界各地,政府规模的确会随着经济增长而有所扩张,但政府会有增长的极限。政府规模是否过大,取决于其扩张是否不利于经济社会发展。由于对政府职能的认知不同以及对政府活动投入与产出的度量方式不同,不同研究对最优政府规模的测算,尚未形成共识。

我们推荐这一研究,期待对有关“死亡税率”的讨论有所启发。

在公共经济学与发展政治学中,政府规模是最经久不息的研究课题之一。世界各国的政府究竟太大还是太小,政府规模与政府职能的关系,政府规模扩张或“政府成长”(government growth)的趋势及其成因,政府规模对公共服务递送效率的影响,以及政府规模对经济增长的影响等议题,都引起经济学者、政治学者和行政学者的持续关注。关于大政府与小政府孰优孰劣,经常占据着各国公共讨论的空间。

尤其是在美国,抨击大政府会给政治社会经济生活带来损害性影响,论证大政府相对于自由市场的非道德性,更是持自由至上主义立场者不遗余力弘扬的理念。著名智库美国企业研究所的总裁阿瑟∙布鲁克斯(Arthur C. Brooks)甚至在一部2011年出版的著作中把“自由市场与大政府之间的战斗”描绘为塑造美国未来的关键战役。

大政府有损于经济繁荣和民众生活的理念在美国非常盛行,以致被视为一种“传统智慧”,秉持这一“智慧”的论著不仅年年有之,而且还时不常成为畅销书。当然,挑战这一“传统智慧”的论著,也在美国不断涌现。

2004年,美国社会经济史学家林德特(Peter H. Lindert)出版的两卷本巨作《公共部门的增长》(Growing Public: Social Spending and Economic Growth since the Eighteenth Century),获得了美国社会科学史协会和美国经济史协会颁发的两项最佳图书奖。作者以坚定的口吻给出结论:“众所周知的看法是,较高的税收和转移支付会降低生产率。的确是众所周知,但这一看法并未获得统计和历史的支撑。”针对反对大政府的“传统智慧”,美国知名媒体人马德里克(Jeff Madrick)于2009年出版了《拥护大政府的理由》(The Case for Big Government)一书,其中针锋相对地主张一个积极有为且具有一定规模的政府对于经济增长和繁荣是不可或缺的。

如此激烈交锋的一个原因,在于有关政府规模问题的研究包含了太多内容,一部分属于事实判断和实证分析,另一部分涉及到价值判断,而价值判断上的分歧自然会导致完全不同的结论。这些内容,基本上可为四个相互独立而又有关联的问题:一、什么是政府规模(这个问题可以转化为政府规模的度量问题);二、政府成长的趋势及其成因;三、政府规模的社会经济影响(尤其是大政府对经济增长的影响);四、评判政府规模的优劣(即依据各种不同的价值观对不同规模的政府给社会经济生活带来的好处和劣处加以评判性分析)。

在这些问题中,政府规模究竟意指为何以及如何加以度量,显然是最为基础性的学术问题。这两个问题不厘清,关于其他问题的讨论就会变成无根之木。限于篇幅,本文仅讨论这一基础性问题,并在此基础上,对发达国家、发展中国家和转型国家政府规模的现状,给予全景性和概括性的描绘,只是在极为必要的情况下才会旁及上述的其他问题。同时,本文暂不论及中国,而有关中国政府规模的研究,必须也只能另文展开。

一、什么是政府规模?

要探讨政府规模的问题,首先要对政府本身进行界定,弄清其内涵和外延。

依照韦伯(Max Weber)的经典性定义,所谓政府或称国家(state),即在一定地域内对合法使用武力或强制力拥有垄断权的组织。这个定义揭示了政府行动的一个内涵性特征,即具有强制性,也可以在一定程度上将政府机构和私人机构区分开来。

可是,强制性并非政府行动的唯一特征。虽然有合法使用强制力的垄断权,但任何国家(政府)显然不会无时无刻地使用强制力。在市场经济体系中,政府可以以多种角色,例如保险者、购买者、雇佣者、赞助者、调控者、信贷者、担保者、仲裁者、规划者、监管者甚至道德劝说者的角色,参与到市场活动之中。扮演这些角色,既可以采取强制性也可以采取非强制性的方式,例如,美国政府向民众提供的医疗保险,既有强制参保的,如面向老人的医疗照顾(Medicare)和面向穷人的医疗救助(Medicaid),也有自愿参加的,如儿童医疗保险(SCHIP)。当然,政府能够有效地扮演各种非强制性角色,归根结底还是以政府拥有合法强制力的垄断权(例如征税权)所带来的强大实力所致。可是,即使认可韦伯对政府内涵的刻画,也无助于厘清政府的外延,因为强制力合法行使范围的伸缩性太大。

政府的宗旨是为民众提供公共服务。为了完成相关的工作,政府会设立各种各样的机构,即公立组织,而国际文献把各种公立组织的总体称为“公共部门”(public sector)。因此,政府规模的问题,也被等同于公共部门大小的问题,而政府成长就等同于公共部门的成长。可是,“公共服务”这一概念也不能帮助我们一劳永逸地确定政府或公共部门的外延,因为公共服务的提供者并不限于公立组织,也包括民间的非营利性组织。西方福利国家自二十世纪八十年代以来的改革,最主要的走向就是政府逐渐淡出福利提供者的角色,更多地扮演促进者的角色,即福利国家向“能促性国家”(enabling state)转型,以促使民间社会组织提升能力,从而在更大程度上实现公共服务的民间提供。

不管在现实世界中政府与非政府的界限是多么模糊,度量政府或公共部门的大小依然是一项基础性的研究工作。最直接的度量方式自然就是直接考察政府活动。可是,如诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)所总结的,政府活动多种多样,至少包括:(1)提供法律制度、维护公共秩序;(2)提供某些服务,例如国防、外交、义务教育、公共卫生、邮政等;(3)通过补贴、税收、贷款、担保、管制等手段,影响民间的经济社会活动;(4)为民众购买某些产品和服务;(5)福利提供或收入再分配。不仅如此,很多政府活动本身及其产出,例如管制,难以直接加以度量。事实上,公共服务的成本与收益具有低度量性,这正是政府活动与市场活动的最显著差别之一。

值得注意的是,考察政府规模,不仅要面临政府活动的可度量性问题,而且还面对着政府活动度量的可加总性问题。事实上,就上述政府活动而言,很多是可以度量的,关于其提供与结果的效率和公平,相关的专项研究业已非常发达,有些甚至形成了经济学的分支学科,例如国防经济学、教育经济学等。即便是那些乍看起来不可度量的政府活动,如法治建设,现在也逐渐进入了发展经济学家和公共经济学家的研究视界,从而在经济学中形成了一个方兴未艾的研究领域,即法律与发展研究。但是,要探讨政府规模问题,需要找到可加总的适当方法对政府活动进行跨领域的度量。

尽管与市场活动相比,政府活动的可度量性相对较低,但对公共部门的活动,依然有不少可定量的指标加以度量,而且有些指标具有可加总性,有助于我们在总体规模的意义上度量政府。度量总体政府规模的指标,最为常用的有两类:一是公共部门拥有的资源量,其中以人力资源最容易度量;二是政府的收入和支出。

当然,采用这两类指标所度量的政府规模,具有一定的相关性,因为在政府支出中,有一部分成为公共部门运行的人力成本,即公共部门的薪酬。同时,值得注意的是,这两类政府规模度量法,都是考察政府在社会经济生活中的投入,要么是人力投入,要么是金钱投入,而没有考察政府活动的产出。考察政府活动的产出(包括其数量和质量)及其效果和效率,即公共部门绩效评估和效率研究,是公共部门研究的难点,但也是热点。

二、如何度量政府规模:数人头还是计金额?

考察公共部门的人力资源,乍看起来是一件相对简单的研究工作。西方学者常称之为“数人头”(counting heads),而在中国则是“定编制”(“定编”)。

可是,实情并非如此简单。在世界各国的公共部门,都存在着正式雇员和非正式雇员,前者一般被称为公务员或准公务员,多享受终身就业,其薪酬和福利都出自政府财政预算,而后者则是临时聘用人员或非全职雇员,仅持有固定期限的劳动合同,其薪酬和福利出自特定的政府项目。因此,当依据人力资源总量来考察政府规模的时候,究竟是仅仅计算正式雇员人数还是将临聘人员也包括进来,则需要根据研究目的的不同而加以不同的考量。

更有甚者,采用雇佣人数来度量政府规模,一般认为并不精确,因为这一度量方法受到了两方面的挑战。一方面的挑战来自政府的资本密集化倾向,即采用耗资不菲的高科技装备以减少雇佣的增长甚至直接减少雇员数量。另一方面的挑战来自政府外包的兴起,很多政府项目的执行现在是由政府外组织(既包括非营利性组织也包括公司)来承担,而政府外包之势也会引致公共部门正式雇员数量的减少。

无论发生哪一种情形,政府雇员减少并非意味着政府规模的降低。因此,大多数探讨政府规模问题的论著,要么不大使用政府雇员占劳动力人口的比重这一指标,要么仅仅以附带的方式论及政府雇佣。例如,美国知名的大政府批判者、自由至上主义经济史家罗伯特∙希格斯(Robert Higgs)在其名作《危机与列维坦》(Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government)一书中,在论及政府规模的度量方式时,使用了“政府民用雇员占民用劳动力的比重”这一指标,同时也对政府在紧急情况下雇佣“应急工人”的情况进行了讨论;但他明确指出,使用雇用数据来分析政府规模会具有误导性,因为政府履行职责时的很多人力投入在有关数据中是看不见的。

凡事都有例外。美国著名智库布鲁金斯学会的高级研究员保罗∙莱特(Paul C. Light)于1999年出版了《政府的真实规模》(The True Size of Government)一书,主要依据对公共部门雇佣数据的分析,揭示政府的真实规模,以挑战时任美国总统克林顿有关大政府时代已经终结的宣称。克林顿宣称的依据是,美国联邦政府的公务员人数1996年大约190万人,与越战高峰时期1968年的公务员人数相比,减少了40万人。但莱特发现,美国存在着一个巨大的“政府之影”,即政府通过合同外包、赠款、授权等方式,让相当于大约127万专职人员的政府外人员为联邦政府做事,而这些人相当于政府的“影子劳工”。因此,莱特宣称,就联邦政府而言,所谓美国已进入小政府时代的看法,纯属幻觉。如果只是数人头,美国联邦政府的确变小了,但从其行使的职能上看,却一点儿没有变少。

或许正是由于以雇佣度量法会产生很多难以厘清的问题,绝大多数有关政府规模的研究采用金钱度量法,要么考察政府岁入,要么考察政府支出。政府岁入和政府支出有一定的相关性,这取决于政府债务的规模和利率。一般来说,采用支出作为指标,更能准确地度量政府活动的规模,因为无论何种政府活动,都必须要有公共支出给予支撑。采用岁入作为指标,在赤字财政下,会低估政府规模。但采用岁入指标进行分析,又有助于从经济汲取的角度来考察政府对经济社会活动的涉入。其中,税收的绝对水平和相对水平常被用来度量政府的汲取度,而这两个指标常常被简写为“税负”。但值得注意的是,仅仅考察税负会低估政府涉入经济活动的程度,因为除了税收之外,由社会保险缴费和各种行政性服务收费所组成的“非税收入”,在世界各国都构成政府岁入的重要组成部分。

前文提及的获奖巨作《公共部门的增长》,仅考察了基于税收的政府支出,而不包括通过雇员及其雇主缴费而形成的社会保险支出。关于社会保险的扩张是否会对经济增长造成负面影响,社会保险对劳动力市场的影响,以及社会保险与最有税收的关系,这些都是公共经济学中颇有争议论题。因此,前述《公共部门的增长》获得的斩钉截铁的结论,难免会有一定的折扣。

公共部门规模的度量必然是多维的,因此不可能也不应该有唯一的度量指标。不同的指标其实各有利弊,采用哪些指标进行研究,要看研究目的为何。但由于习惯或较具可比性,被最广泛使用的度量指标,无疑是公共支出的绝对水平和相对水平;其中的相对指标,即公共支出与国民经济总产出(例如GDP)之比,又是最为常见的。

度量公共支出看起来简单,但其实也不尽然,至少还需要考虑如下四个方面的细节:

第一是政府支出的形式,即在政府支出规模的界定中是否包括政府的转移支付。国际货币基金组织经济学家、公共财政专家维托∙坦齐(Vito Tanzi)和卢德格尔∙舒克内希特(Ludger Schuknecht)在2000年出版了《20世纪的公共支出》( Public Spending in the 20th Century: A Global Perspective)一书,将“政府实际支出”与“补贴和转移支付”区分开来,前者是指用于自身活动的开支,包括公共部门雇员薪资、政府物质和设备的采购以及其他成本,其中包括公共住房和公共教育的提供,而后者则是政府向非政府组织和个人以现金形式发放的补贴或给付,其中为民众发放的各种福利给付构成了现代福利国家的重要要件。

第二是政府支出的分解,即政府支出包括政府投资与政府消费两部分,而政府消费支出比总支出更能度量政府施加于社会的影响,因为消费支出代表了民众从政府支出份额中获得的有效现期收益。其中,国有企业的活动及其支出是否纳入政府规模的度量,与此问题有关。国有企业是政府占有股份并拥有控制权的企业,而政府股份自然是政府投资的组成部分,但国有企业日常运营的开支,已经不再是政府的直接开支,因此不计算在政府开支的名下。至于政府给予国有企业的补贴,则被视同政府补贴的一部分,计入政府开支。

第三是政府支出的名义测量与实际测量,即用名义价格还是不变价格来测定政府支出。采用后者可以捕捉到在公共服务和非公共服务中通货膨胀程度的不同对政府规模的影响。有学者同时采用两种不同的测量方法,分析了发达国家和低收入国家的政府规模,发现其结论会有一些微妙的差别。如果采用名义值度量的政府消费占GDP的比率,那么两类国家平均而言都在1960-1980年间经历了政府规模递增的过程,而在1980-2000年间政府成长之势平缓,甚至在某些年份还有微幅下降;可是,如果采用实际值来度量,那么发达国家的政府规模从1960年以来一直呈现平缓之态,而低收入国家的政府成长之势与使用名义值时的发现无异。

第四是税务支出的问题,即政府对纳锐人(无论是个人还是组织)的税务优惠或减免。先征税后进行转移支付与直接进行税务优惠或减免,从财政规模上看是一样的,因此在分析政府规模时没有理由忽视税务支出。将税务支出纳入考虑,的确会对有关政府规模的研究结论产生实质性的影响。例如,有学者发现,美国的很多社会福利是通过税务优惠的方式提供给民众,因此存在着一个“隐形的福利国家”,从而纠正了国际社会政策学界对美国福利国家不发达的刻板印象。进入二十一世纪,世界银行一直致力于搜集各国的数据,将税务支出纳入政府支出。当然,由于不少国家的税务优惠与减免数据要么缺乏系统的统计,要么不公开透明,将税务支出纳入国际比较研究存在一定的难度,但无论如何,将税务支出纳入公共开支,已经开始成为政府规模、社会政策和公共财政国际比较研究的新常态。

三、“瓦格纳定律”在何处灵验?

尽管并不存在一个唯一的、一劳永逸的度量方法,但由于国际比较数据的日益丰富,关于政府规模的研究还是取得了极为丰硕的成果。考察政府规模增长的实际情况,可称为“瓦格纳定律的检验”。

在十九世纪后叶,德国经济学家阿道夫∙瓦格纳(Adolph Wagner,1835—1917)开展了一系列关于政府成长的研究。其研究成果被后来的学者总结为“瓦格纳定律”,成为公共财政的最基本原理之一。瓦格纳定律有很多版本,比较受到关注的命题包括:(1)一个描述性命题:随着现代化的推进,公共部门在国民经济中的份额将不断增加;(2)三个解释性命题,即(a)工业化导致经济体系复杂化,因此引致法律的增多和完善,从而引发公共部门的持续增长;(b)城市化进程伴随着经济活动的外部性增加,从而导致公共开支的增长;(c)公共部门提供的服务具有高需求收入弹性,因此居民收入水平提高必然会导致对公共服务需求的增长,从而导致政府成长;(3)一个规范性命题:政府成长与社会进步相伴随。

以上各个命题均引发一代又一代学者基于跨国或单个国家的数据不断加以检验,每一个命题都引发无穷无尽的争议,相关文献已经到了卷帙浩繁的程度。限于篇幅,本文只能简要考察一下第一个命题,即公共部门是否随着现代化的进展而持续不断地增长。对这个描述性问题,回答的争议性相对较少,也比较简单:瓦格纳定律基本上成立,但政府有“增长的极限”,至于政府成长的天花板究竟多高,在不同地方有所不同,这取决于很多因素,包括自然制约(即税负上限不可能无限提高)、宪政制约(即关于征税权和举债权的宪法约束)、政府管制的范围和强度等。

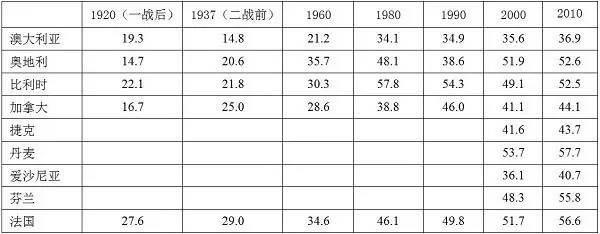

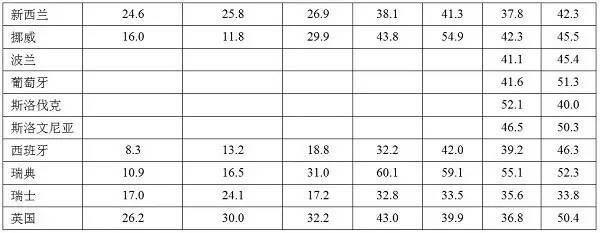

由于发达国家的统计数据比较齐整,因此关于政府规模的研究很多以经济合作与发展组织(OECD)成员国作为分析对象。表1展示了绝大多数OECD成员国重要时点的政府规模数据。由此可以看出,大多数OECD国家都在二战后到1980年间经历了政府规模的大扩张,其中这一势头在一部分老成员国一直延续到二十世纪末,但另一部分老成员国的政府遭遇到了增长的极限。绝大多数OECD新成员的政府规模进入二十一世纪之后依然保持增长。

关于发展中国家政府规模的研究一向比较薄弱,其中单一国家的研究有一些,但跨国比较的研究比较少,这主要缘于数据可获得性的限制,尤其是有关地方政府的数据很不齐整。

加拿大智库费瑟尔研究所(The Fraser Institute)在2013年发布了一份长篇报告,基于国际货币基金组织的世界经济展望数据库(WEO)以及OECD数据库,对186个经济体截止到2011年的政府规模以及政府施政效率进行了研究。就本文而言,该报告有四个发现具有相干性:

1. 人均GDP与人均政府支出具有正相关性,这在全球范围内证实了“瓦格纳定律”。

2. 在二十世纪的最后十年中,政府规模变小是一个全球性现象,在发达国家中尤其突出;但在二十一世纪的第一个十年,这一全球性现象却出现了逆转之势,政府规模重新变大,其中发展中国家的政府规模随着经济增长而有所扩张是主要推动力。

3. 以政府支出与GDP之比来衡量,最高的50个经济体中,该指标的区间范围是从40%到95%,最高者基里巴斯(95%)、图瓦卢(93%)和伊拉克(71%)均被视为异常值,其余大多数均为发达经济体,包括OECD的34个成员国;在最低的50个经济体中,该指标的区间范围从12%到35%弱;其余的经济体,政府规模均在35%-40%之间。

4. 在政府规模大和政府规模小的组别中,都存在一定的高收入经济体和低收入经济体。在政府规模大的前50个经济体中,既有发达的北欧和西欧国家,也有莱索托和利比亚;在政府规模小的后50个经济体中,绝大多数是不发达国家,但也有亚洲四小龙。

转型国家的政府规模问题另有玄机。由于转型国家是从计划经济转向市场经济,而计划经济体制的特征就是公共部门极为庞大,而私营部门微不足道,市场转型本身就意味着公共部门大幅度缩减。由国际货币基金组织学者对24个国家的一项研究发现,在1993-1999年间,欧盟周边的转型国家公共开支占GDP的比重维持在41%-46%这个区间,而同期其他转型国家的这一指标从平均43%下降到了36%。公共雇员的规模在大多数国家也下降了,但从国际比较的角度来看,依然居高不下。

总体来说,转型国家在二十世纪末的政府规模依然较大,其政府职能的优化尚未完成,体现为政府支出的构成没有向重要的社会项目(尤其是针对贫困者的社会保护项目)转移,在教育和医疗卫生领域的政府支出份额也下降了。

三、 何为“大政府”?

关于政府规模的实证研究必定要得出政府规模究竟大还是小的判断。事实上,关于大政府和小政府的论述宛若潮水,相关文献可谓滔滔不绝。不论其专业水准如何,也不论其观点的犀利程度如何,这类文献的共同点是言之凿凿地断定美国早已进入大政府时代。但耐人寻味的是,这类文献的另一个共同特点是对以何标准判断美国政府已属大政府语焉不详。

当然,如果进行历时态的考察,毫无疑问会得出美国政府依然在不断壮大的事实性判断。但是,如果进行共时态的考察,即与同等经济水平的其他国家进行比较,就会发现美国政府无论如何也算不上大政府。坦齐和舒克内希特在其名作《20世纪的公共支出》中给出了关于大政府、中政府、小政府的经典性界定。基于1990年的数据,他们把17个国家分为三组:(1)大政府组:公共支出占GDP之比重在50%以上的国家,包括比利时、意大利、荷兰、挪威、瑞典;(2)中政府组:这一比重在40%与50%之间的国家,包括奥地利、加拿大、法国、德国、爱尔兰、新西兰和西班牙;(3)小政府组:这一比重在40%以下的国家,包括澳大利亚、日本、瑞士、英国和美国。

依照坦齐和舒克内希特的分类标准,美国长期以来属于小政府组别。实际上,到了2009年,美国政府总支出占GDP的比重才第一次超过了40%,2010年达到42.7%,进入了中政府组别(参见表1)。可以说,从国际比较的视角来看,美国政府不仅从来不是大政府,而且美国还远未进入大政府时代。然而,终结大政府时代的呼声在美国自1970年代起就不绝于耳,从而在意识形态上推动了里根革命和新自由主义的兴起。后来,即便是一向被视为大政府推手的民主党,也在附和终结大政府的吁求。例如,克林顿就在1996年美国国会发表的国情咨文中两次说:“大政府时代已经终结”。

坦齐-舒克内希特标准的提出有一定的人为性,因为两位学者并没有给出设定如此标准的理据。但由于两位学者当时都在国际货币基金组织财政事务部任职(坦齐为主任),负责评估世界各国的税收与公共支出政策,且由于两位都是知名公共财政学者(坦齐曾任国际公共财政学会会在,出书时是该会名誉会长),并都曾在公共金融和财政部门中担任过要职(舒克内希特曾担任欧洲中央银行首席经济学家),因此他们对大、中、小政府的界定,后来还是得到其他学者的认可。此外,国际公共财政学者以及社会政策学界都公认,美国并没有大政府,而美国福利国家的规模更是无法与欧洲相提并论。

因此,问题的关键在于,到底多大规模的政府才算“大政府”?从逻辑上看,对此问题的回答,应该先于对大政府的批判性评价。对于政府规模,当然可以从历史比较或国际比较的视角在相对意义上考察其大小,坦齐-舒克内希特标准就是这样一种标准;但更重要的研究,是依据经济增长或更广泛的社会经济发展目标,确定最优政府规模,如果实际政府规模超过这一最优规模,就成为大政府。

然而,问题在于,由于涉入的变量过多,对于最优政府规模的测算,迄今为止在学术界并没有共识。前述费瑟尔研究所的报告发现,如果以促进经济增长为政府目标,那么最优政府规模的确存在:在控制了各种因素之后,人均GDP的增长在政府规模为GDP的26%时达到最大值,为3.1%。但政府的施政目标显然不仅仅是促进经济增长,如果将某些社会发展指标(例如教育和健康)纳入考虑,那么最优政府规模就变得很不确定。另有研究显示,如果把其他政府目标(例如促进社会福利水平的提高)考虑进来,即采用人类发展指数(包含人均GDP、识字率和人均预期寿命)取代人均GDP的增长,那么测算出来的最优美国政府规模,将比GDP主义标准下的最优政府规模,至少要高出5%。

当然,在大政府的美国批判者们当中,也有学者意识到大政府的界定模糊问题。例如,希格斯就特别强调,仅仅依据一些有关政府规模的定量指标,尤其是政府开支与GDP之比,有时并不能确定政府的大小,而最为关键的是要考察政府对强制力使用的方式。他举例说,同样是政府支出增加,政府雇员增多,但用于对原本私人的经济决策施加管制与用于改善司法体系以提升其效率和效力,是完全不同的,前者是走向大政府的表现,而后者却不是。在希格斯看来,政府强制力在经济生活中的兴起是大政府出现的本质性特征,对此现象虽然没有简明合适的定量指标加以衡量,但其他类型的相关定性证据却无穷无尽。

希格斯的这一见解,实际上是把有关政府规模的经验描述性问题转化为规范性问题,即政府是否应该对某些原本属于私人决策领域的行为施加强制性或行政性管制。但经过如此转化,由于对规范性问题众说纷纭,关于大政府究竟在某个地方(例如美国)是否存在的问题,就永远不会有一个能够获得共识的答案了。

四、结语

由于政府活动具有多样性,且很多政府活动的投入和产出具有低度量性,致使政府规模的度量必然具有多维性。因此,在从事政府规模的研究时,不可能也不应该有唯一的度量指标,具体采用哪些指标开展研究,完全取决于特定研究的特定目的。在国际比较研究中,最为常见的政府规模度量指标是政府支出(或公共开支)与国民经济总产出(GDP)之比,以及税负(税收收入与GDP之比)和公共部门雇佣在劳动力市场上的份额。

无论采用何种指标,国际比较研究发现,在世界上很多国家,政府规模的确随着经济增长而增长,但政府成长存在着增长的极限。换言之,公共财政学中著名的“瓦格纳定律”,其事实描述的部分,也仅仅是部分得到证实。在不同的地方,政府成长的速度快慢不一,政府成长天花板的高低也不尽相同,而影响政府成长的影响因素众多,导致有关政府成长的理论(与有关经济成长的理论相比)迄今为止尚未统一起来。

关于政府规模的实证研究也没有对大政府的界定给出清晰的标准。关于大政府是否有损于经济繁荣和民众生活,一向是世界各国公共生活中最经常出现的争论焦点。可是,究竟政府规模多大才算是大政府,世界各国的政府究竟是过大还是过小,大政府究竟在美国存在与否,对这些基础性问题,都没有明确的答案。

如何界定大政府与最优政府规模的研究有关。一般认为,当政府规模尚小时,政府规模的边际增长会对社会经济发展产生边际促进效应,但这种边际促进效应会随着政府成长而递减,直到一个拐点出现,政府成长的继续就会开始对社会经济发展产生阻滞作用。问题在于,由于社会经济发展的影响因素过多,这些影响本身又大多影响着政府成长,且政府成长与经济社会发展互为因果,再加上社会发展度量指标的可选择余地较大,导致最优政府规模(即上述拐点)的确定出现了众说纷纭的局面。

在很大程度上,有关大政府时代是否到来,是否会持续下去,以及大政府是否会对社会经济发展产生负面影响,所有的争论都同有关适当政府职能的争论有关。相关的研究要取得更多共识性成果,必须在厘清价值判断分歧的基础上取得实证经验分析技术上的突破,即解决最优政府规模研究所必然面对的内生性问题。

(本文原刊于2015年12期《学习与探索》,原题:“走向大政府时代?——政府规模增长的度量问题”。取自作者的微信公众号“顾昕”,经重新编辑,有简化并略去注释。)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司