- +1

钟鸣旦谈礼仪之争中的中国声音

钟鸣旦(章静绘)

比利时鲁汶大学汉学教授、比利时皇家科学院院士钟鸣旦(Nicolas Standaert)先生长期致力于欧洲汉学研究,被译成中文的著作包括《礼仪的交织:明末清初中欧文化交流中的丧葬礼》(张佳译,上海古籍出版社,2009年)、《传教中的“他者”:中国经验教我们的事》(洪力行译,辅大书坊,2014年)、《杨廷筠:明末天主教儒者》(神圣研究中心译,社会科学文献出版社,2002年)等,近日上海人民出版社推出了《礼仪之争中的中国声音》。《上海书评》邀请该书的译者陈妍蓉女士采访了钟鸣旦教授,谈谈该书的写作背景。

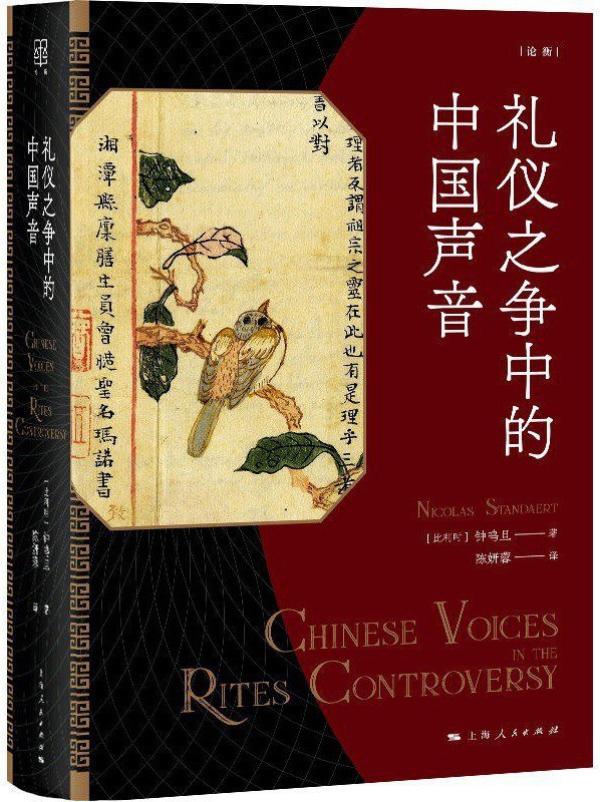

《礼仪之争中的中国声音》,[比利时]钟鸣旦著,陈妍蓉译,上海人民出版社,2021年9月出版,555页,98.00元

《礼仪之争中的中国声音》不是您第一部被翻译成汉语的学术著作。相比于您之前的专著,这本书(以下简称《中国声音》)有哪些特别之处?

钟鸣旦:这本书的一个特点是它囊括了很多的原始材料。我之前出版的研究,比如关于丧葬、关于方法论,或者关于传教历史的——它们都是围绕着某一个主题展开的研究。但这本书是完全依赖于史料的。当然,它也跟这本书涉及的礼仪之争这个话题有关,也跟我自己与这些史料的渊源有关。最初,我并没有打算做关于礼仪之争的研究,到现在我也不认为这是一本关于礼仪之争的作品。是那些史料、那些档案和文本一路牵引着我找到历史里面的人——他们只是刚好与礼仪之争有关而已。

我在这本书的序言里回顾了当时去布拉格国家图书馆的情景。那里的前身是耶稣会图书馆,我想看看是否还留着有关卫方济(François Noël,1651–1729)的资料。我跟罗然(Olga Lomova)安排好参加完一个会议后就去查阅资料。我早晨九点到那里,但没法看到原本想找的东西。没办法,我就翻看了一下图书馆的索引目录,卡片形制的那种——当时的藏书还没有电子目录。我看到了两本卫方济写的书,便预约了;但直到下午两点才能看到这两本拉丁语的著作,四点前又要去赶飞机,很仓促。当时我并不了解这些资料,也没有做过相关的研究。我打开书之后,却发现里面有一些看似熟悉的姓名,比如严谟(教名保禄),这些都是中国天主教徒的姓名。这个发现让我非常吃惊,因为我们一贯认为中国人没有参与到礼仪之争在欧洲的讨论,但这些姓名出现在卫方济的著作里,于是我突然意识到,或许当时的中国人并没有被完全忽视,因为拉丁语的资料中可以看到他们的影子。

这些人的姓名与两种类型的文本一起出现:一种是引文,引用的是一些中国学者的论说——比如严保禄或者某位教名是多玛的中国学者,我当时也并不熟悉其中的每一个人;另一种是信件,书信里面出现了非常多的中国人姓名。当时我就随手做了一些笔记,便返回比利时。很快,我可以把第一种类型的文本内容和人物联系在一起。就像刚才说的,这些都是引文。我曾经研究过严谟,于是就从他写过的文章开始查。从我当时匆忙留下的笔记判断,这些引文的确与严谟的著作有关联。此外,还有一些其他的汉语文本作为引文,但仍需等上五六个月才能订购到这部拉丁文著作的微缩胶片。

又过了几个月,我有机会去罗马。经过一番周折,我得到两个发现,或者说能够建立两种关联。第一种是在罗马的文档,它们一般被描述为中国来信,我大胆猜测这些书信内容是不是跟卫方济的书里面那些被翻译为拉丁语的内容有关。果然!我非常高兴地发现,这些书信内容和拉丁语的翻译是完全吻合的!第二种是被引用的中国学者的著作——卫方济的著作里写得非常严谨准确,比如某某引文是来自严谟,而严谟的著作正保存在罗马。除此之外,我还发现卫方济自己的著作也引用了很多来自汉语经典的引文,引用出处详细且精准。甚至,作为这些引文出处的汉语典籍也正好属于保存在罗马的汉语文献,而且这些保存在罗马图书馆的经典书籍正好是卫方济和庞嘉宾(Kaspar Castner,1665–1709)送到罗马的——被引用语句的所在位置还配有书签、贴纸等做笔记的方式!所有的拼图都可以连起来了。

为什么要仔细回顾这一路看似琐碎的经历呢?首先,我对待这些文本的角度不是基于礼仪之争,我甚至没有去细读或分析卫方济的长篇大论。就像我在《中国声音》这本书的结构里体现的,我关注的重点是文本的流通,比如某些引文是怎么从一本书流动到另一本书,怎么被翻译成另一种语言,怎么被拿来用于某个具体的目的。从一条条引文出发,跟着它们看到的文本间的互动,帮助我更好地了解在中国的西方传教士是怎样阅读中国经典的。这些问题构成了《中国声音》这本书的第一章。

第二章就是关于这些信件。它们非常奇妙。很难想象,如果今天的我们在比利时或中国或美国如果跟罗马的天主教会有一些需要沟通的问题,我们怎么试图去一个教区接着一个教区地联合教区里的人给教皇写信?但十八世纪初的他们就是这么做的!甚至,他们不仅在一个小教区里这么做,而是在当时中国境内的二十多个教区这么做。这一系列活动涉及的区域有半个欧洲那么大了。当每个地区的人们聚集起来,一起签署请愿的时候,他们可没有电视或短信来给彼此传达信息。但当人们听说罗马在讨论这样一件事,他们就写信给罗马。这个活动本身就很特别。同时,这整个过程告诉我们一些关于普通人的事。“普通人”,我不是说生活在社会最底层的人,因为当时的识字率还不够高,太多的人不会写字——但普通的、没有身居高位的天主教徒和他们所形成的群体集结起来,共同上书。这是我们前所未见的。我们以前只知道一些礼仪之争这个历史事件的大概轮廓,但现在我们看得到参与历史的这些人和他们的姓名——不仅有主要组织者的姓名,而且有每一个亲历者的姓名。他们表达意见,还签署证词。虽然有时候人们或许会觉得一一列举这些人名有点无聊,但对我来说,每一个名字都有意义,每一个人都很重要,他们都是历史的一分子。通过这些人名,社区群体和他们之间的关系网络就建立起来了——于是就有了本书的第二章。

然后在书的第三部分,我细读了那些中国来信,试图从跨文化的角度给予它们一些意义或者说分析。只是简单地对有关礼仪之争的论点和论证方法做了一点观察。但基本上,我不会把这本书称作是一本关于礼仪争议的书,毕竟我没有搜罗或呈现所有的不同意见和各方立场。它只是从参与者的角度打开一个窗口,但并没有对争议本身做深入探讨。我想呈现的是他们如何展开争论、如何参与抗辩,而不是评判任何一种观点的对与错。

“礼仪之争”本身就是一个热门话题,人们会更关注和期待历史学家对“礼仪之争”提出了什么新的认识。但对您而言,它更像是一个引力场,由此激发了某些人、某些事、某些活动并最终成就了历史的模样。所以,“礼仪之争”是一个案例,它承载的是您研究中西文化交往史的学术旨趣。可以这样理解吗?

钟鸣旦:可以说,那些原始档案和史料是历史学家的宝藏。我不是第一个发现或使用这些文档的人,它们就静静地留在图书馆的馆藏目录里。陈纶绪(Albert Chan)在自己编纂的书目里提到了这批资料(Albert Chan, Chinese Books and Documents in the Jesuit Archives in Rome: A Descriptive Catalogue, 2002);方济各会的历史学家们也曾经确认过这批资料的确存在。我所做的是创建关联的工作,把这些文档里的人物、时间、地点、文本、书信、档案、观点、参考文献、运送路径等都联系起来,然后建立一个框架,让这些史料可以向人们讲述它们自己的历史。

对于《中国声音》这本书里影印出版的档案史料,您认为将来的学者——特别是中国学者——如果以此为基础,可以做些什么样的研究,会有哪些新的发展方向?

钟鸣旦:如果真要研究礼仪之争,首先得具备非常扎实的拉丁文水平,意大利语、汉语,这些更不消说。除了印刷文件外还有大量的手写体档案,都得认真研读。要投入这个方向的学者必须得做好这些准备。我的拉丁文没有那么好,我只是刚好看到了礼仪之争的一个侧面,而我更大的兴趣在中国这边。研究礼仪之争似乎会被迫选择支持某一方的观点或者反对某一方的立场。我不太喜欢这样,因为那不是在寻找理解的可能性。我没有考虑赞成耶稣会还是多明我会的观点,我希望看到的是整个讨论的复杂性。从各种不同的角度出发,就可以看到多样性。比如,我从中国人的声音出发,也不是只看到一种中国人的意见,中国人也有不同的意见,耶稣会也有不同的回应,还有多明我会的不同观点,甚至罗马也有不同的声音。

说到后续的研究,其实我也有做过一点相关的。我讨论了严谟对《礼记》的诠释,写成一篇文章。当时完成了《中国的声音》这本书的写作之后,我在美国做研究,对普鸣(Michael Puett)等美国学者有关中国礼仪的研究特别感兴趣,于是,我关心的问题也围绕着礼仪展开。我感兴趣的是身处礼仪之争的中国学者怎样面对天主教和中国文化对礼仪的不同诠释,他们怎样处理其中的模糊性。从这个角度研究礼仪之争,以及《中国声音》这本书里呈现的那些参考文献譬如《礼记》,就非常有趣——比如他们大量使用“如”的辨析方法去掰开一个本来充满模糊的概念,这是一个独特的角度。

所以我的基本观点是,无论耶稣会还是多明我会,大家都很难处理这种模糊性。某些礼仪到底是什么意思——那是个模棱两可的问题。如何回答这个问题?多明我会的观点是,举行礼仪的时候承认了神灵的存在,所以不应该接受这样的礼仪,于是他们拨开了这个问题上的模糊性。耶稣会以另一种方式拿掉模糊性,为的是可以允许教徒继续他们的中国礼仪。对于一篇文章甚至一本书来说,这个议题都太过复杂。至少我从有关礼仪之争的材料和研究中取得的收获不是评判中国人的对错或耶稣会的对错,而是思考它的意义,即我们如何看待仪式?在不同的文化当中,人们面对礼仪的模糊性时遇到了哪些困难,又是如何处理的?这些问题会给我们一些相当不同的角度去审视历史。

这本有关礼仪之争的《中国声音》,还有刚提到的关于祭祀礼仪的解释,都契合您在跨文化交流这方面的研究兴趣。能否从这本书或者您的其他研究出发,谈一些对跨文化交流问题的反思?譬如,您曾经总结出一个分析文化相遇的方法论,流传比较广,其中提出传播型、接受型、建构型、互动型四种研究文化间接触的框架。或许现在是一个不错的机会,可以回顾一下这个框架。您对这四种分析模式有什么新的见解吗?

钟鸣旦:我认为这个框架本身是相对简单的,或者说是对复杂问题的简单化处理和表达。第一种观点关心的是西方向中国传播一些内容。学者的问题在于,传教士怎样用比较成熟的科学或某些思想去影响中国。第二种研究的路径是中国人如何接受来自西方的思想观念并改变它,以及哪里可能产生误解。第三种方法更多的是一种创设,是后现代主义的方法,让不同文化之间或多或少地靠对彼此的想象来缔造理解或误解的可能性。第四种研究路径更多强调互动,不同传统之间、不同语言之间彼此的互动。

它就是这样一个简单的分析框架。这个框架本身有没有什么新的发展?我想,有的。首先,这四个路径本身看起来是被分割开的,那是为了表述说明,但其实它们之间也不能完全独立。对于第四种方法,即互动交流的模式,近些年这方面的进展应该是“之间”的视角。

“传教士”和“中国人”、“自我”(Self)和“他者”(Other)——这四个概念在某种程度上独立存在,但又互相影响、发生改变。如果可以用图形图像的方式来表述或理解的话可能更方便一些。这里的基本观点是,自我的身份是由他者塑造的。在《中国声音》这本书里也可以看到,整个社区群体被串联在一起,他们一起做成一件事,他们准备上书请愿、聚会签名,这是需要一系列的交往和行动才可以实现的群体行为。一般来说,怎样在某个具体的地方建立起天主教徒的社区群体?通常是通过仪式行为,比如一起参加弥撒礼仪,共同庆祝某些日子,人们在教堂见面,彼此相识,建立起一种关系网络。回到《中国声音》这本书里的场景,他们几十个人一起写一封信给上层的机构——是这个活动本身为他们塑造出某种身份和群体意识。这是一个重大的视角转变。我们可以看到,传教士和中国人不仅仅通过“他者”来塑造自己的身份,而且在行动中、互动中、过程中创造出一种身份。最奇妙的地方在于这个“间”(inter-)或者说“之间”(in-betweenness),这是我更关注的。在某种“之间”的空间里,才出现了创新的可能性,体现了文化的流动性。本来彼此互不相干的人们从不同地方走到一起、碰撞出不同意见、提出新的问题、讨论在他们各自固有的文化中根本不存在的话题,由此便有一种新的身份被创造出来,从而形塑了这一群人的身份认同。

人们的相遇总会发生一些新的故事,而各种故事总是以某种物质载体的形式被传播开来、传承下去,最终为人所知。比如一封信、一些文字、一幅图片,这是有形的物质载体;比如一群人、一个社区、一种仪式,这是不那么物质性的载体——既有有形部分,也有无形的部分。我们试图做的,也就是历史学家所做的事情之一,正是从这些信件、文字、图片、个人、群体、仪式、活动、关系等等当中,去捕捉那些发生在历史上的,人们彼此相遇、互动、产生交流的那些时刻。

当时在呈现这四种方法的框架时,最后出现了一点有关“之间”概念的想法,但那时候没有真正发展这个视角,我后来才对它产生更多的认识。我研究的几个题目一直在这个方向上努力:比如《中国声音》这项研究,在有关礼仪之争的背景中展开,寻找群体的互动;我后来研究史书编纂当中的故事,使用有关帝喾的典籍内容,讨论文字和叙事的交织(The Intercultural Weaving of Historical Texts: Chinese and European Stories about Emperor Ku and His Concubines, Leiden: Brill, 2016)。把这些研究放在一起,从中可以看到礼仪的交织,论点的交织,文本的交织,史书、经书的交织。我保持关注中国和西方双方的材料,就是想探究各种不同类型的互动是怎样进行的。最近在收尾的是关于公报的研究,计划明年出版(The Chinese Gazette in European Sources: Joining the Global Public in the Early and Mid-Qing Dynasty, Leiden: Brill, 2022年即出)。

能具体谈一下吗?

钟鸣旦:公报一般称“京报”或“邸报”,是康熙、雍正、乾隆时期的公文(《题奏全录》与《题奏事件》)。我之前在《复旦学报》上发表过一篇文章《18世纪进入全球公共领域的中国〈邸报〉》(胡涵菡译,《复旦学报:社会科学版》2020年第五期),去年又做了很多研究和写作。这个题目最早是跟复旦大学葛兆光教授的“从周边看中国”“交错的文化史”系列讲座差不多同步进展的。与《中国声音》的情况类似,我本来在关注一些其他方面的问题,但查阅资料的过程总是会有新的发现,继而又遇到新的研究课题,开始全新的方向。关于公报的研究就是这样,我最初只是好奇,耶稣会士提到过中国的公报吗?一开始计划花一两周的时间查阅一下相关的记录,但后来事实证明,我花了三年的时间,发现了好多资料。在欧洲语言的文献里多次提到公报,并且它们详细说明了1800年之前的中国公报是什么样的。然后我查阅一些伏尔泰、孟德斯鸠所写的文字——比如,伏尔泰说过,这些公报是世界上现存最好的公报。同时,我也需要关注一些当时的历史背景,即我们已知的、有关当时历史的叙述——比如1800年之前的欧洲是怎样看待中国的。这些问题和材料曾经被用于那个文化相遇的框架里的第三种方法去研究,但我以第四种路径去研究它们。

钟鸣旦著《礼仪的交织:明末清初中欧文化交流中的丧葬礼》

马上出版的这本新书有一个关键的提法是中国加入全球化的世界这个场域。《中国声音》这本书的主题展开之前也铺垫过一个重要的历史事实:在 1800 年之前,由于相距遥远、通讯不便,中国和欧洲之间的交往难以顺利开展,误解和争论也伴随其中,礼仪之争就是这样一个例子。如果在今天回头来看,中国与欧洲或全球其他地方之间的沟通是怎样进行的?

钟鸣旦:今天,中国在世界范围内的形象或者如何被解读这样的问题总是容易进入政治的话语。其实我并没有很多的想法来回答这个问题。但我更关心的是,欧洲到底在多大程度上想要真正地认识中国、了解中国?这就跟那四种研究框架里面的第三种方法联系起来了。如果我们不仔细地审读汉语文献、如果我们不回到十七、十八世纪的欧洲文献里面,我们就没法知道,当时的欧洲到底了解中国的什么、了解多少。再看看今天,有时候不得不说,今天的我们还不如这些十七、十八世纪的学者那么熟悉中国或者向中国学习,至少没有他们那么强烈的意愿。

当时欧洲对中国的了解程度是非常令人惊叹的。比如说,那时候有大部头的集成《北京传教士关于中国历史、科学、艺术、习俗等的论丛》(Mémoires concernant l'histoire, les sciences les arts, les moeurs, les usages, &c. des Chinois, par les missionnaires de Pékin, 1776–1791)。还有冯秉正(Joseph-Anne-Marie de Moyriac de Mailla)写的《中国通史》(Histoire générale de la Chine, 1777–1785),有十三卷,仍然是迄今为止、存在于任何一种欧洲语言的、最全的中国历史。当然,当代的《剑桥中国史》(The Cambridge History of China)也很全面,由一百五十多位作者通力合作。而《中国通史》有六七千页,是冯秉正以一己之力完成的,这放在任何出版史上都是个大工程。首先,这部著作的篇幅如此之大;其次,它基本上是汉语和满语著作的翻译——比如翻译《资治通鉴》。我们今天的写作,比如编纂《剑桥中国史》的时候,我们会叙述、会分析,但不会去完完整整地翻译一本中国的史书。但回到十七、十八世纪,当时流行的是让不同的文化自己开口,用自己的文化载体讲述自己的文化,哪怕翻译过程中会涉及译者的主观判断和诠释。《中国通史》就是这样一个例子。另一个例子是,在《北京传教士关于中国历史、科学、艺术、习俗等的论丛》当中,有一卷里面就“孝”这个问题写了三百多页。这三百多页的文字仍然是迄今为止用任何一种欧洲语言写成的著述里面关于“孝”最全面的阐释。这三百多页的内容里包括选自《礼记》、“二十四孝”的故事、《大清会典》、《古今图书集成》里的记载等等。这让人惊叹,当时他们对于中国的“孝”这个观念是多么了解!而生活在现代的我们却很少注意到这些早期的学者完成的工作。

冯秉正著《中国通史》

这些丛书里面囊括了许许多多的中国典籍和内容,有医学方面的、官方文书方面的,还有官员的备忘录等等,当然还有公报。比如说,有一位耶稣会士赵进修(François Bourgeois, 1723-1792,又名晁俊秀)写信给法国国王的议员说要给对方解释一下中国的公报是什么。于是,他就翻译了两个半月左右的公报,那是两百多页的法语译文。如果放在今天的话,就好像有人要说明一下《人民日报》是什么,就把两个月里的《人民日报》从第一个字翻译到最后一个字。当然,现在有在线阅读的技术了。

就是通过翻译中国的文本,让中国的文化做自我表达。

钟鸣旦:是的,让它自己说话,而不是讲一些跟它有关的东西。当时那种介绍和交往的方式,更多是通过对方的文化本身(by the culture),而不是就对方的文化(on the culture)阐发一通自己的想法。

所以,这是您更推崇的方法吗?

钟鸣旦:我不是说这是今天应有的模式。的确,我们需要很多的翻译工作,比如戴卡琳(Carine Defoort)教授主编的期刊《当代中国思想》(Contemporary Chinese Thought)就把很多中国学者的研究翻译成英文,我的研究也经常被翻译成中文。但翻译不是唯一的方法。我认为,对于十七、十八世纪的更广大的公众来说,他们能够得到的、直接来自中国的消息数量多、准确度高;传教士和学者们为获得原汁原味的中国著作和文本付出了很多努力,这是相当惊人的成就。然而,时至今日,在我的印象中,我们比不上那个时代,至少欧洲是这样。媒体通常只对眼前的新闻事件感兴趣,对更多更基本的、有关中国的问题视而不见。

我们已经谈到关于现在和未来。您在这方面也是比较积极的。比如,您和年轻一代的学者有很多合作,不仅接待来自中国的学生,而且也经常帮助世界范围里的其他学生或年轻学者。能不能谈一下您眼中的年轻学者是怎样炼成的?有什么样的学术使命?下一代的汉学家——无论母语是否为中文的学者们——会面对一个怎样的未来?

钟鸣旦:一般而言,中国人、欧洲人,比如比利时人,大家有天然的差异,这毋庸置疑;但就学术研究来说,我们首先要避免任何的本质主义(essentialism)。并不是中国学者就更了解中国历史,也不因为我是比利时人就更了解比利时的历史。我认识不少外国学者,他们不是比利时人,但对比利时历史的见识比我多得多了。也有很多中国学者对法国文学的研究特别深刻。还有很多日本、韩国、欧洲的学者非常了解中国历史。所以,我们必须要避免在智识方面陷入本质主义。如果从小接受汉语、古汉语方面的教育,自然具备一定的阅读能力,这很好,但依然要做很多理解和诠释的工作。

除此之外,我也常半开玩笑地说,第一条学术训练的秘诀就是吃苦。无论谁都得付出努力,光靠度假是没法成为一名学者的。我们总是要不停地做研究、阅读、寻找资料、查阅文档、搜索数据库。如果按我自己的经验,还得去图书馆,甚至手抄一些资料。另外,学习各种语言也会花费大量的时间和精力。总是要不停地查找、查找、查找……否则是找不到东西的。我会说,现在并不是缺少这种埋头苦干的精神,而是我们身处一个一切都非常快的时代。有人曾经把它称作一种全球性的肤浅(global superficiality),每个人都有一部手机——你知道的,我平时不用手机,只在中国的时候才用——就这样一部手机,可以把每个人与整个世界联系起来。消息不停地进进出出,非常快,我们就没有时间阅读——人们没法安安静静地读二十页的书而不去看一眼手机。然而,做研究的另一个不二法门是真正地读进去,进入到文本里。这应该是我想跟年轻人聊的第二个观点吧。

做研究是一项艰苦的工作,但它也是令人愉快的。如果有一些奇妙的发现,或者产生一些很独特的见解——有时你会突然有那种“哇”的时刻,自己真的弄懂了、理解了一个问题。那时,会产生很棒的、智识上的欣喜和愉悦。

另外,还有机会与其他的学者一起工作。有一个学者群体遍布在世界各地,大家彼此交流,是很美好的经历。我每次到中国开会或参加其他活动,都会跟不同的学者交流、认识新的同学,这都是做学术研究带来的幸福感。读博士、进入学术圈,热爱研究、努力工作——这就是我眼中的学术道路。我的想法可能跟一些现行的评价机制相悖,我觉得不应该被发表的压力困扰,应该享受研究、享受这份工作本身。如果单纯为了出版压力和影响因子做研究,很难持续,无法长远。我也支持我的博士生发表文章、出版著作,这当然很重要。如果做出来好的研究,有成果,当然应该广而告之。但如果只是一味地被焦虑感、紧张感裹挟,受到出版的压力,这就不对了。

您觉得在中西文化交流这个领域里,下一代学者、年轻的汉学家们可能会做出什么贡献?在满足个人的学术追求之外,他们会为这个或其他的学科领域,对公众、对未来、对更广大的世界舞台,做出什么贡献?

钟鸣旦:首先,有很多可能的贡献或许是我现在无法预知的。如果回到我自己的学术追求,一直以来,我总是以某种方式关注历史当中处于边缘的、似乎微不足道的那部分。我关注边缘群体、小人物、那些没有被浓墨重彩地书写在历史中的个体。这就是为什么在《中国声音》这本书里,我列出了所有的人名。中国的天主教徒是一个非常小的群体,甚至有人说这不属于中国文化——当然,这种观点是与文化、文化身份认同本身的意涵相违背的,事实上有那么多人成为教徒,其中还有很多女性。总之,我往往着迷于一个文化的边缘地带。虽然主流文化很重要,但我看到边缘地带以某种微妙的方式让该文化与其他的东西产生连接;处于边缘的文化也让我们有机会用不同的角度看待主流文本,并由此创造出新的文化。我也在鲁汶大学负责服务性学习(service learning)的工作——服务学习是一种教学方法,让学生通过与社会上的弱势群体进行实实在在的接触来完成学习过程,它涉及的也是社会中的弱势群体,最边缘的人、最贫穷的人。所以我认为,我们也需要书写这些人的历史,把他们填补在主流的历史叙述当中。这就是我们对当今社会所做的贡献,因为通过研究,我们可以准确地描绘和发现处于社会边缘的这些人。

第二点,虽然我们的研究对象是汉学,是中国研究,但归根到底这不是关于某一个国家,而是关于整个人类。我所理解的贡献应该是可以从不同的角度去度量的。能够用不同的角度看待人,这本身就是一个重要的贡献。或者说,我们可以不断地对一个问题细化,看到细微的地方,不是一刀切地去给某个人或事件定性,而是看到历史本身的复杂性,看到不同个体、不同群体的复杂性,并把这种复杂性表达出来。不论我们的研究对象是中国文化还是欧洲文化,最终只要我们都回归人的本身,这就是最大的贡献。而且,我认为这是每个人都能做出的贡献:擅长艺术的人可以通过艺术形式来表达,专事文字出版工作的人通过文字来表达。每个人、每种载体都有各自的方式和途径:图象用图形符号呈现意象,数学带来的是数字的美,音乐有音符旋律和节奏的语言……当然,有人通过十七、十八世纪的文本来表达。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司