- +1

日记探微︱《直庐日记》与1931年溥仪赐匾

贵州人胡嗣瑗(1869-1946)为民国以来复辟事业要员,所著《直庐日记》记载1931年溥仪在天津事极详。溥仪在天津时倚胡嗣瑗为心腹,“行在办事处”诸事都交给胡嗣瑗综揽。日记原藏辽宁省图书馆,中华全国图书馆缩微复制中心曾影印出版,《历代日记丛钞》第188册亦收录,今有裘陈江整理本(题为《胡嗣瑗日记》,凤凰出版社2017年版),较便使用。

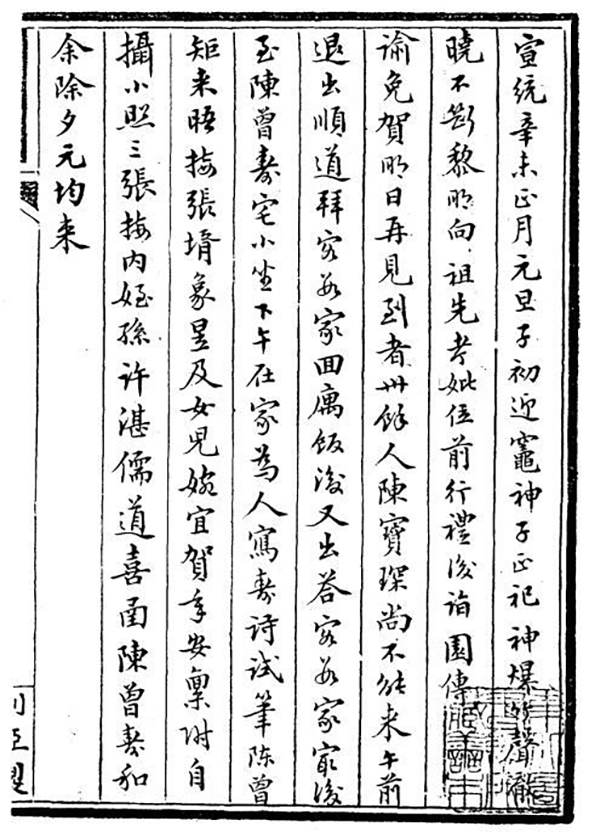

《直庐日记》开篇高标宣统年号

《直庐日记》是一部有趣的日记,记载时间很短,仅止于1931年的前九个月时间。认真翻阅完《直庐日记》,我们很容易发现这部日记频繁出现“扁”字。扁即匾,《说文解字》称“扁,署也。从户册。户册者,署门户之文也”。这种悬挂在门户和其他地方的匾,尽管今天已经不那么重要,但在传统中国的日常生活中却扮演了重要的角色。在衙署、书院、宫观、寺庙、宗祠、戏台等公共空间中,以及传统民居中,我们总能发现匾额的影子。于是,日记记载匾额看起来并不稀奇。但这部日记记载的匾事,却有些特殊。首先,赐匾的人是已经退位将近20年的溥仪;其次,这些匾事活动并非传统上无聊的礼仪虚文,几乎每一块匾的背后蕴函许多耐人寻味的故事。围绕这些匾额,各方势力还存在许多博弈。

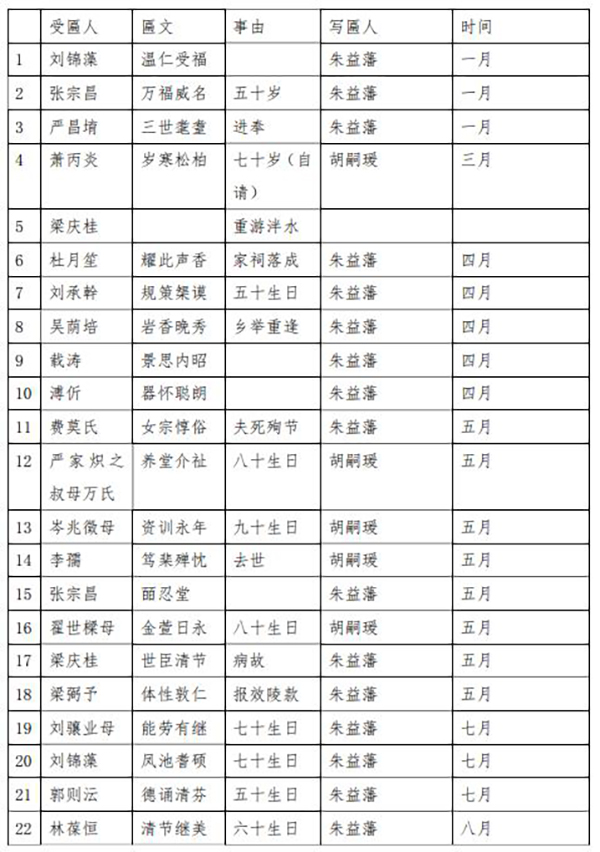

自然,《直庐日记》中的匾事引起了一些研究者的注意。数十年前,文史学家罗继祖(1913-2002)在通读《直庐日记》复印件后,即指出这一年“请赐扁者颇多”。为此,罗先生特别列出“赐扁”一条,统计这一年请匾的人士,居然高达19人,包括刘锦藻(1862-1934)、张宗昌(1881-1932)、杜月笙(1888-1951)、刘承幹(1881-1963)等人。在罗先生看来,“赐扁”成为这部日记最有价值的七部分内容之一。(罗继祖《枫窗三录》卷五“《直庐日记》”一文)罗先生所列举的均是请匾成功者,如果加上请匾未成功的,则尚有哈同(1851-1931)遗孀,若再加上溥仪主动赐匾者,则获匾者还有日本、朝鲜等国人士,数量超过20次。赐匾,在1931年已然成为天津行在的重要活动内容。

裘陈江整理《胡嗣瑗日记》,凤凰出版社,2017年

1931年,许多人向溥仪求匾,可能仅仅是时间的巧合。对杜月笙而言,这一年,轰动一时的杜氏家祠落成。对哈同遗孀而言,哈同不幸在这年夏天去世了。对更多人而言,这一年是他们整十的生日年份。1931年,以创作打油诗闻名的张宗昌50岁,著名藏书家刘承幹同样50岁,做过御史并担任溥仪老师的萧丙炎(1861-?)70岁,与萧氏同岁的还有刘承幹的父亲刘锦藻。对这些人而言,能够在本年获得溥仪的赐匾,无疑是一件十分荣耀的事情。

对溥仪而言,1931年同样是一个重要的年份。自1924年被赶出紫禁城以来,这位26岁的末代皇帝在天津已经待上了第八个年头,对这种现状他早已感到厌倦。何况这一年逊清皇室麻烦不断,从年初的财务危机,债务纠纷诉讼,到西陵被盗,再到淑妃与溥仪闹离婚乃至对簿公堂,再到各种书画交易,群从诸臣勾心斗角,种种事情把溥仪闹得焦头烂额。这年秋冬季节,中国北方还爆发了一件令人瞩目的大事。9月18日,日本关东军悍然袭击中国军队,蓄意制造事端,暴露日本武力侵占东北的野心。这场事变给溥仪改变自身处境提供了契机,在日本人的诱导与合谋下,事变后不久,溥仪从天津潜往东北,为此后的“伪满洲国”埋下伏笔。

伪满洲国建立以后,溥仪广遭唾骂,其所赐匾也声光黯淡,影响力仅局促于伪满及遗民群体中。对溥仪的赐匾活动而言,1931年可能是最后的一个高峰。

一、1931年的匾事概况与赐匾一般流程

在清代社会生活中,匾额扮演了不可或缺的角色。在庙堂之上,皇帝颁赐匾额被视为极其隆重的事情。在民间交往中,匾额成为情谊的象征。在许多场所,我们都不难发现匾额的身影。或许由于匾额过于常见,人们往往习焉不察,投入并不那么多的关注。尤其对于皇帝的赐匾,研究者普遍将其视作简单的恩赏,将其视作模板化的、僵死的具文,因而更无深度研究的兴趣。的确,在有清200多年的历史中,皇帝颁赐了数不清的匾额。那些寓意吉祥和庆贺、代表永久和光荣的匾额,以及一系列仪式化的颁赐流程,令人感到枯燥甚至作呕。只是令人稍感意外的是,1912年清帝逊位以后,旧皇帝的赐匾活动仍在继续,而且衍生出比从前更为有趣的故事。围绕逊清皇室及其群从大臣的匾事活动,在《直庐日记》中有相当多的记载,其中所占比例最多的依然来自逊清宗室和遗民群体。在讨论逊清皇室周围遗民群体的求匾活动之前,我们有必要看看这一时期匾额的社会需求状况。

对许多所谓社会贤达而言,匾额是荣耀和交游广泛的重要宣示,是重要时刻不可或缺的陈设。在《杜氏家祠落成纪念册》,明确记载的“匾额”共计303块匾额,此外尚有盾额鼎额近300块,再加上一些未印入正文的匾额,则仅仅杜氏家祠落成,杜月笙所收的各类匾额就超过600块。赠送匾额的既有蒋介石、宋子文等国民政府政要,也有吴佩孚、曹锟、张宗昌这样军阀,此外教育界王伯群、王西神,金融界陈光甫等等均曾列名送匾,各国驻沪总领事、上海各路商行、企业等等均赠送匾额。琳琅满目的匾额折射了杜月笙广泛的交际。

杜氏家祠蒋介石题匾

杜氏家祠于右任题匾

杜氏家祠吴佩孚题匾

匾额深度参与社会生活,也一并影响了卷入其中的人。请匾、写匾、赠匾等一系列行为构成的匾事活动,对清遗民而言,更具特殊意味。毕竟,所有的匾事活动不仅是仪式和象征,也不仅是交际和虚文,在许多时候,匾事活动还是赤裸裸的经济活动。在清遗民的生计问题上,匾额发挥了积极作用。题匾成为许多清遗民的重要收入来源。以书法著称的郑孝胥(1860-1938)题写匾额的范围十分广泛,从寺庙题匾(如宁波育王寺),到为银行、商铺(如小有天酒楼)等等,这些题匾活动给郑孝胥带来不菲的收入。仅仅书写几百字的《杜氏家祠记》及相关匾额,郑孝胥就获得800元的润笔。

在社会生活中居于突出位置的匾额,由此成为文人关注的焦点。尤其是,皇帝御赐的匾额,作为家族的荣耀,更成为世人关注的中心。清遗民中关注匾额者为数不少。例如,1931年八月廿九日,左宗棠之孙左邰孙与刘承幹闲谈,左氏就特别提及1930年左宗棠长沙宅为军队占据,“因军火失慎,付之一炬,所有御赐对联及文襄墨迹尽成灰烬”。刘承幹将这段谈话记载到《求恕斋日记》之中,表明他和左邰孙一样,对联匾投入了相当的关注。

通过上面简要的论述,我们可以初略感受到1931年前后,社会上仍然存在诸多的匾额需求,匾额的文化氛围仍然存在,尤其地,对清遗民群体而言,匾额扮演着更为重要的角色。毕竟,在政权没有更迭之前,他们是匾额文化当仁不仁的主导者。由于这些缘故,匾事活动中居于最高位置的皇帝赐匾,对清遗民而言,重要性并没有衰减得太厉害。

溥仪赐匾的整体流程大体与前朝一致,即往往由臣下上奏,因某事恳请皇帝为某人颁赐匾额。在溥仪恩准之后,再由近臣拟定备选匾文,呈请溥仪圈定,然后由于朱益藩(1861-1937)、胡嗣瑗等人代写,钤上玉玺,发还请匾人。最后,请匾人在上折谢恩。至此,一次常规的赐匾流程宣告结束。不过,1931年的许多赐匾活动,却充满变数。在常规的赐匾活动背后,存在许多的权衡与角力,令这种枯燥的仪式变得耐人寻味。

二、清遗民圈子的求匾

1931年,从正月开始,天津行在已经开始张罗遗民赐匾活动。一些不断为逊清皇室报效的人士率先获得赐匾,如刘承幹父亲刘锦藻获赐“温仁受福”,就与其报效有极大关系。这年正月初三日的刘承幹日记记载:“嘱刚甫写信致章一山,汇去本生父亲贡款五千元。”这是正月里逊清皇室收到最大的一笔报效款,为了嘉奖这一行为。皇室自然要对此做出表彰,而赐匾无疑是较为轻松的一种。

另一些为溥仪所看中的军阀也获得赐匾的机会,如张宗昌五十岁生日,即获赐匾“万福威名”。从后来各种证据看,溥仪意在利用张宗昌为其复辟事业作贡献。这也可以证明在五月份,张宗昌再次请求赐“皕忍堂”匾时,溥仪很快恩准。

1931年天津行在的赐匾活动中,遗民及各色人等往往遵循常例,上奏求赏,至于溥仪赐匾内容,则莫敢置喙。然而,由于溥仪权威日渐黯淡,他身边的大臣渐渐开始逾越常请,不仅主动求赏匾,还一并圈定匾文内容。《直庐日记》记载曾任御史并做过溥仪老师的萧丙炎,大胆自请赏匾:

三月廿五日。午后,传谕萧丙炎七十生日,自请赏给“岁寒松柏”扁额,只可照准,即代书颁发可也等因。侧见上意如此委曲迁就,待从亡臣工可谓至矣!尽矣!敢不茹恨书之?即备绢照写,乃退直。

三月廿六日。承谕:萧丙炎生日自请赏扁,并敢指出字样,可谓忘分,因念相从较久,不得不格外加恩。臣因面劾其近日治病处方往往任性草率,此后为上请脉用药,务请垂意斟酌。得旨:此亦深知,决不任其轻率误事也。

萧丙炎仗着自己的老资格,不仅主动要求溥仪赏匾为自己庆祝生日,而且制定匾文为“岁寒松柏”。从溥仪《召见日记簿》披露内容看,这一时期,溥仪召见最多者就是萧丙炎,几乎天天见。难怪萧丙炎有这份请匾的底气。不过,胡嗣瑗却将此视作溥仪在委曲迁就,故不禁在日记中连连感叹,然而无可奈何,最终含恨代笔写下“岁寒松柏”颁赐给萧丙炎。溥仪尽管指出萧丙炎忘本,然而在身边侍从人员日益凋零之际,只好格外开恩。即便胡嗣瑗趁机弹劾萧丙炎在为溥仪诊病时草率开方,溥仪也只能唯唯否否,含糊回应。

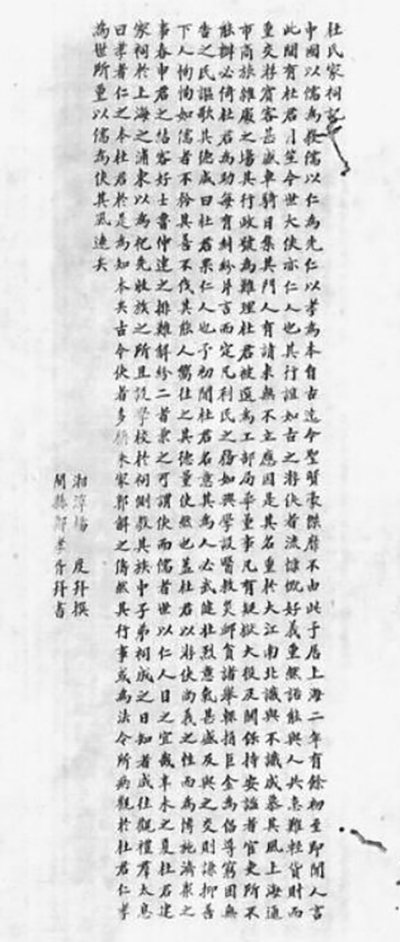

《直庐日记》所载溥仪赐匾一览

并非所有人视溥仪所赐匾为荣耀,在“赤化”等政治波澜下(相关论述见林志宏《民国乃敌国也:政治文化转型下的清遗民》第七章),一些人甚至将其视作潜在危险。升允(1858-1931)去世之后,在上海长沙路报本堂公祭,即有人持不同意见。刘承幹1931年八月二十日日记记载,江苏武进人庄得之跑来说,“说现在时势如此,尔家居停太不懂事,通告附有上谕,尤觉触目”。不仅如此,庄得之还将灵前悬挂的上谕拿走,称“民国已二十年,尚敢称宣统年号,设有事端,谁任其咎,故千万不可悬挂”。而曾任直隶总督的陈夔龙(1857-1948)则因为胆小怕事,推脱“头疼发热,不能到会”。原本陈夔龙是公祭升允的领衔者,连他都因害怕而不敢到场。以致于刘承幹在日记中感叹:“小石官至总督,深受国恩,岂可如此,所以予甚为灰心也。至通告共发百张,但到者不及半数,有送挽联而人不来者,有来而不送礼者。”看来,为了自身安危计,一些遗民已然把逊清皇室的颁赐视为麻烦,唯恐避之不及。

在一些赐匾活动中,身在天津的章梫(1861-1949)的身影十分突出。刘锦藻、严昌堉等人的请匾、领匾、谢赐等均有章梫代劳,章梫在溥仪匾事活动中扮演了“掮客”角色。章梫这样的“中间人”对于溥仪赐匾活动十分重要,他在溥仪和求匾者之间起到“润滑”作用。当求匾者过于非分之时,由于中间人的存在,则可以保全皇室颜面。而对于求匾者而言,章梫这样熟悉皇室内部规矩的人,则为他们提供了议价空间,使他们可以最大限度获得想要的匾额。

由于逊清皇室权柄权威日益黯淡,越来越多人都开始扮演“中间人”角色,以便从中分一杯羹。一些人因此顺利求得匾额,而另外一些莽撞人的加入,则引起溥仪和群从臣工的不悦,最终导致求匾活动失败。杜月笙和哈同家族的求匾活动就展示了这种状况。

三、杜月笙与哈同家族的求匾活动

1931年春夏之交,在杜月笙营建的杜氏家祠即将落成之际,杜月笙希望寻求溥仪赐匾,以此光耀门楣。这年四月初八日《直庐日记》记载:

到园,闻郑孝胥言陈增荣将自充杜月笙代表,本日来园请安,进呈《圣祖御制诗文集》全部、《高宗御制诗文集》四套,意在为杜月笙求宗祠扁也云云。此辈因缘干求非分,窃不谓然。增荣旋来,孝胥为之先容,得蒙召对,进书赏收。陈宝琛来,知之亦大诧而无如何。

胡嗣瑗从郑孝胥处听闻陈增荣将充当杜月笙代表,以几部御制诗文集作为见面礼,为杜氏家祠求匾。对此,胡嗣瑗认为此举是非分之请,并不认可。然而由于郑孝胥的帮助,陈增荣得以面见溥仪,所呈书籍也被溥仪收下。这种违规的举动,在群从大臣中引起了不小的非议。对于杜月笙求赏行为,年过八旬的陈宝琛(1848-1935)大吃一惊,然而却也无力反对。

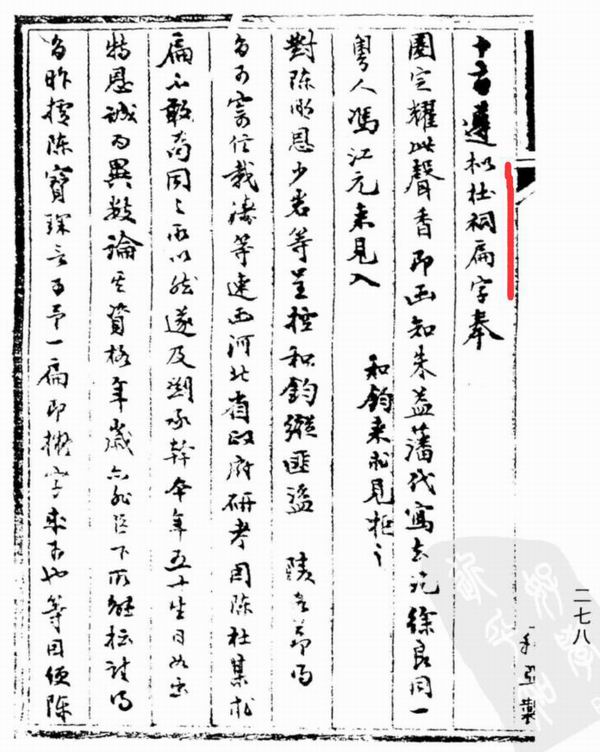

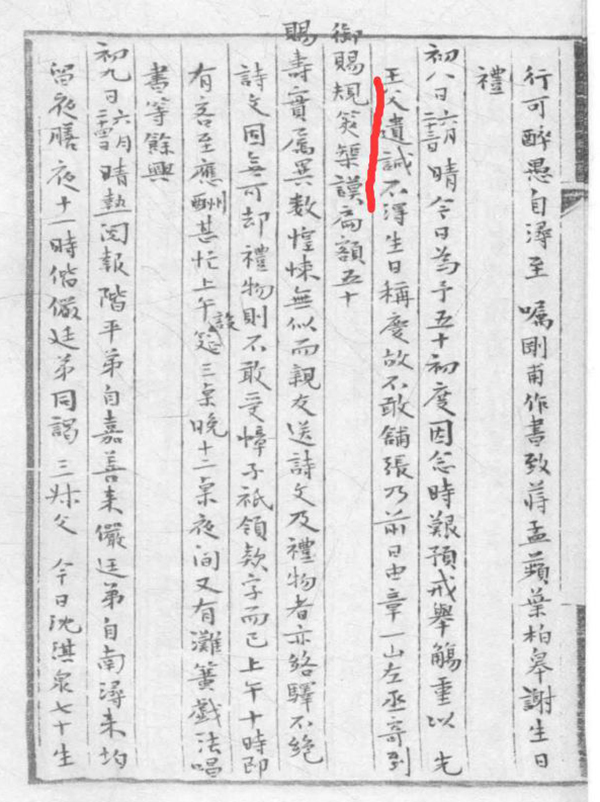

《直庐日记》记载为杜月笙家祠拟匾

胡嗣瑗和陈宝琛站在维护溥仪名分基础上,并不赞同给上海滩的流氓大亨赐匾。然而,四月十一日,溥仪传谕:“日前陈增荣代上海杜某进书,意颇诚恳,可赏扁额,拟字候定等因。”对此,胡嗣瑗只能无可奈何,遵照执行。次日,胡嗣瑗请溥仪圈定“耀此声香”,随即让朱益藩写匾。但在日记中,胡嗣瑗仍愤愤不平地表示:“区区为上爱惜名分,实欲于无可如何中少留地步,而此辈务欲凌替尽净而后快,诚不测其是何居心!”就《直庐日记》所示,胡嗣瑗对于皇室忠心耿耿,极力维系皇室的尊严。胡嗣瑗极为注重礼法,如五月十二日日记记载:“温肃、章梫来,与陈宝琛同陪上午膳。两人各得赏玉佩一事,温肃言偶失检,余面斥之。”

在溥仪的群从之臣中,像胡嗣瑗这样忠心耿耿者并不多见,大部分人都怀有各种各样的私人目的。杜月笙请匾之所以成功,主要是郑孝胥发挥重要作用,胡嗣瑗对此也略有感知。如今翻看《郑孝胥日记》,不难发现其中的蛛丝马迹。1931年三月十一日,郑孝胥在上海赴刘志陆的宴会,同席者有杨度、樊德光、汤漪、杜月笙、张啸林等人。郑孝胥在日记中写道:“杜、张约十三日晚饭,二子皆法界之豪客也。”三月十三日,杜月笙、张啸林派车邀请郑孝胥赴宴,数十人作陪。不久之后,郑孝胥返回天津。至于四月初八日,日记就记载溥仪“召见陈增荣,代上海法界华商杜镛进呈圣祖、高宗文集。”尽管《郑孝胥日记》并未提及自己居间求赐匾事,但综合胡嗣瑗《直庐日记》记载看,郑孝胥当已接受了杜月笙的请托。此后的四月十七日,郑孝胥“书《上海杜氏家祠碑记》及匾联”,随即获得润笔费800元。对于郑孝胥这种行为,我们也不必厚非,毕竟,翻开《杜氏家祠落成纪念册》,可见此期为杜氏家祠作记者还有章炳麟、杨度、周骏彦、冯云初,书家则有郑孝胥、沙孟海、王西神等人。

杨度撰、郑孝胥书《杜氏家祠记》

在人情和钱物的作用下,遗民们对皇室的忠诚事业不免大打折扣。就连曾与胡嗣瑗站在同一立场的陈宝琛,在另外一些赐匾活动中也改变了看法。当四月份,章梫主动为刘承幹求匾时,胡嗣瑗认为刘承幹不过是过50岁生日,如果考虑资格年辈等因素,并不适合颁赐匾额,即便出于特殊恩典,也是异数。这一点,刘承幹后来在获得匾额时也颇感吃惊,在日记中自记云:“前日由章一山左丞寄到御赐‘规策榘谟’扁。五十赐寿,实属异数,惶悚无似。”但在当日,陈宝琛则认为可以赏予一匾,而溥仪也照准了。资历尚浅的刘承幹获得赐匾,对于恪守赐匾旧规的胡嗣瑗一派来说,无疑是一个打击。但是杜月笙、刘承幹等人求匾成功,并不表明皇室完全不顾及身份而随意赐匾。在哈同家族求匾中,皇室就予以鲜明的拒绝。

刘承幹日记记载获颁“规策榘谟”匾

犹太裔富商哈同(1851-1931)于1931年6月19日去世,十天以后,哈同遗孀妻罗迦陵(1864-1941)就派遣潘语舲到天津行在求恩赏匾,却遭到溥仪的拒绝。《直庐日记》五月十五日(6月30日)记载:“窃以哈同生前颇为英美上流人所不齿,死后辄欲上干荣典,已婉辞却之。得旨:甚是,与朕意相合。”溥仪和胡嗣瑗拒绝的理由十分简单,即哈同道德人品无法得到英美上流人士的认可,却妄想在嗣后获得恩荣之典,显然是痴心妄想。

然而,逊清皇室果真是因为哈同“不入上流”而拒绝赐匾么?结合其他材料来看,则情况并非如此。

6月30日,潘语舲面见溥仪,所携带的不过是“果品茶叶”。这样的见面礼显然过于轻薄。而且他们所请的居间人显然也不合时宜。哈同遗孀在请匾遭拒后幡然醒悟,准备报效万元,再度求匾。《直庐日记》七月廿九日记载,“济煦交到朱益藩手函,谓章梫言哈同家属拟报效万元,求恩赏扁额之类,属陈明速复。……敝意哈同家属报效如沪上有人为之陈,届时再请进止较为得体,若此时遽由我辈预言之,不几近于市侩谐价之所为耶?函经呈览,承谕:无此办法。果不幸言中矣。”在哈同遗孀这样的生意人而言,报效一万元应当足以买到溥仪恩赏的御匾,但是她没有料到,逊清皇室虽然财政上捉襟见肘,但小朝廷必要的颜面仍必须维持,像市侩一般做赤裸裸做交易,小朝廷显然不答应。故而,哈同家族这一次请匾再遭失败。

尽管这次求匾活动以失败告终,但哈同家族此次求匾不仅找对了人,而且懂得通过报效去求匾,这表明他们略略懂得皇室赐匾的套路。两次求匾背后方式的转变的背后,当有高人指点。而这位高人就是破例获得溥仪赐匾的刘承幹。嘉业堂主人刘承幹尽管在藏书上吃过一些亏,但在求匾这件事上,却相当驾轻就熟。据吴格先生《求恕斋日记前言》所述,刘氏父子先后获溥仪颁赐 “钦若嘉业”(1914)、“抗心希古”(1917)、“金声玉色”(1921)、“世有令名”(1928)、 “椝策矩谟”(1931)、“敬天法祖”(1936)、“圭璋令望”(1941)等御匾。

《求恕斋日记》八月十八日内容记载了刘承幹为哈同家族出谋划策的全过程。在求匾失败之后,哈同管家姬觉弥(1887-1964)曾请刘承幹出谋划策。姬觉弥十分聪敏,敏锐感受到逊清皇室赐匾是希望求匾者表达忠诚之心,因而认为“最好由沪上遗老具折陈明哈同如何不忘故国,请赐褒恤”。刘承幹认为仅仅表忠心还不够,毕竟这样的忠诚宣告不过是空文,于是直白询问姬觉弥愿意报效皇室多少。姬觉弥回信称最多一万元,否则就算了。因此,刘承幹才写信给章梫,请他和行在诸大臣商量。章梫因而找到朱益藩,询问如何才能求得御匾。在获悉胡嗣瑗等人的要求后,章梫回信“谓行在诸公眼光颇大,决不重此万元,惟重君忠义,倘君能具折,亦可办到云云”。也就是说,章梫希望由刘承幹出面为哈同请匾。但是刘承幹洞悉此种奥秘,又因与哈同交往不深,且对哈同遗孀及姬觉弥的吝啬深表不满,毅然不愿意再为此事纠葛了。《求恕斋日记》记载云:“一万之数,予亦甚不满意,若行在因予而允之,则予与哈同并无深交,转觉对于王室抱歉,况哈同遗资惊人,今觉弥为其身后荣名,亦矜惜如此,九牛之大,何惜一毛,今既如此,只好作罢矣。”至此,哈同家族求匾宣告失败。

杜月笙与哈同家族求匾,一成功,一失败,究其原因,不过在于能否寻找到合适的居间人。杜月笙找到郑孝胥,事情顺利办成,哈同家族所托非人,自然遭到拒绝。而从刘承幹为姬觉弥出谋划策来看,也可见逊清皇室对一般社会人士求匾,主要考虑三方面因素:一,中间人如何?二,是否对皇室表达忠诚与尊重;三,是否愿意为皇室做贡献,例如报效银两等等。

四、日本人的求字及遗民与宗室的联姻

赐匾活动发生如此众多不合常理的事情,可能使溥仪等人认识到,滥发匾额会带来一系列问题。不过为了维系清遗民群体的团结,为了寻求逊清皇室的生存空间,他们不得不继续此类赐匾活动,甚至他们也将赐匾活动娴熟运用,将其作为对外国人士的颁赐。在国外人士的求字活动中,溥仪相当活跃。

由于日本与逊清皇室的密切关系,使得溥仪面对日本人,表现得十分热情。为逊清皇室代售字画的日本人渡边晨亩,在1931年正月呈进所画花鸟幅,溥仪未待他人进奏,即俯允予以“书条”作为奖励。正月十一日,朱益藩又转交渡边晨亩三幅花鸟画,溥仪当即令陈曾寿拟题跋,由胡嗣瑗代书。正月十六日,胡嗣瑗将这批题跋悉数钤印玉玺交给渡边晨亩。这一系列赏赐匾额与御书的过程十分迅速,比国内诸公所请快得多。

实际上,联匾和字画,已成为溥仪笼络日本人的重要手段。二月初十日,日本人大仓喜七郎等十八位在东京与溥杰有交往者均来求字,溥仪均让胡嗣瑗代书颁赐。当天,胡嗣瑗还为溥仪代写日本副官林一造的册页。至二月十六日,胡嗣瑗代写完这批绢条,竟累到手酸而不能再作字了。三月初五日,溥仪赏赐日本陆军大臣南次郎(1874-1955)字,又由胡嗣瑗迅速代写后即交刘骧业带往东京。四月六日,溥仪又赏日本中将高山通允字幅。这些频繁的主动颁赐,与溥仪对待遗民的生涩相比,形成鲜明对照。

溥仪不仅对日本人求字言听计从,对日本人介绍的朝鲜人的求字行为,也没有推却。四月初七日,日本领事馆介绍大院君弟子、朝鲜画家朴好秉,朴氏呈进所画墨竹中堂一幅,三天以后,朴氏辞归,即获赏“履中蹈和”春条。看来,匾额作为联系的媒介,不仅能够联系各界人士与逊清皇室,同样也能为逊清皇室所用,与其他人士联系。

基于匾事活动而发生的联系,与其他活动并无多大区别。对逊清皇室而言,匾额及其他传统资源(如赏赐字画等)均是笼络各方人士的重要文化资本。通过兜售这些文化资本,逊清皇室得以一再宣示自身存在的正当性。然而,逊清皇室不断兜售这种文化资本,也意味着外界在与他们发生联系时,外界的话语权不断加大。

清遗民谋求与皇室联姻,可看作这一时期逊清皇室与遗民群体寻找新联系的另一种方式。这其中,以陈曾寿、郑孝胥两家与宗室联姻最为突出。1931年正月廿六日,陈曾寿就曾为其子陈邦直求为溥偁之女议婚,请胡嗣瑗居间,溥偁处则请志琮居间。他们先将陈邦直照片递呈溥修转交。二月初七日,溥偁处即对陈邦直表示满意。三月十二日,递换庚帖。两家至此结亲。四月廿五日溥偁自缢身亡,陈曾寿即请假赴京吊唁。迅速的联姻迅速拉近了遗民与宗室的关系,让他们更为紧密地联系在一起。

至于郑孝胥为其子谋与醇亲王家联姻,其日记记载颇简略,倒是《直庐日记》颇有冷眼旁观的写照。兹摘录《直庐日记》与此有关两条材料如下:

二月初九日。九钟入直,郑孝胥忽向予言今有一事不得不说,吞吐良久乃云:皇上将醇邸二格格指婚其长孙郑禹之子某,并历述上年如何与郑垂面谕,如何发交相片,由郑垂带沪阅定。新近郑禹到津,渠如何面请,开进礼节单。昨午由郑垂面呈,言之历历,现定不日放定等语。此事其父子谋之经年,事乃定议,可谓僭妄极矣,余惟笑应之而已。

二月十七日。闻郑孝胥之孙与醇邸结亲,本日纳采,礼节极苟简。

在胡嗣瑗看来,郑孝胥家与醇亲王府联姻,是一种僭越,故日记中对此颇表讥讽。然参照郑孝胥日记1931年正月初三日相关记载,则郑家与醇邸联姻,却是双方均有意促成的。从前看似不可能的联姻活动,在1931年已经顺理成章。如此一来,陈曾寿、郑孝胥等人急于与逊清宗室联姻,既可以视作遗民认同皇室的表现,也不妨视作皇室权威逐步下滑的写照。

五、赐匾机制的瓦解

政治变迁的速度总是快过文化传统的转移速度,这就使得清朝一整套的赐匾机制甚至人群仍然能在民国上演一些列赐匾的剧目。对清遗民而言,维系旧物制度是追忆前朝,挽留记忆最为直观的手段。于是,可以再清遗民的日记和诗文集中看到他们对于前朝旧物怀有莫名的热爱之情。搜集、拥有前朝旧物之于清遗民而言,已成为一种信念,一种风尚。例如,费地山殿试卷子流落出去后,为陈子莼获得,陈将其携带到天津,请胡嗣瑗等人观摩。胡嗣瑗题诗末四句云:“两字姓名题尚湿,卅年家国事方殷。完归故物谁堪并,重似连城我欲云。”将拥有、命名前朝旧物的热忱淋漓写出。匾额作为依然发挥效力的“活的”前朝旧物,自然引起遗民的特别关注,何况还有非遗民也一并在维系赐匾机制的运作。于是,如今看来略显奇怪的请匾、赐匾、谢匾等活动,就显得理所当然。

在此,将匾额看作是逊清皇室和遗民共享的文化符号,是一种有益的视角。关于清遗民的一系列象征性行为和仪式,林志宏《民国乃敌国也》一书中曾有精彩论述:清遗民群体在民国时期,发生种种怪异行为,在后人看来颇有莫名其妙的成分。在清遗民群体而言,一系列象征性行为和仪式成为检验他们“出处”的重要指针。与维持生计有密切关系的政治选择行为,包括鬻卖书画、题主。从经济学视角来看,溥仪赐匾行为似乎与遗民的出处存在很大的相似性,但如果考虑到遗民的生计与政治选择的复杂关系,最终影响到他们的仪式和行为,就不难发现二者之间的区别。遗民在衣着、历法和发辫等行为上的坚持,是一种主动而有意为之的行为,是“进一步表达自我情境”。在奉安、万寿祝嘏等政治性仪式上,同样“明显属于个人自发性的”(相关论述见林志宏《民国乃敌国也:政治文化转型下的清遗民》)。

尽管遗民的这些仪式和行为存在于一种特殊的政治氛围之中,但这种故国认同的氛围是遗民群体内部自造的,至多是对外部环境的被动应对。而溥仪的赐匾行为与此相比显示较多差异:来自遗民内部的求匾活动,自然是清朝君臣传统的延续,但在这一传统中,遗民后裔是否接受赐匾却让这个传统发生变化,公祭升允活动中对宣统上谕的争议,以及陈夔龙最终托词缺席,反映出赐匾活动不再是一种遗民的主动活动,而深刻染上时势的色彩。来自群体之外的匾额,对溥仪及整个逊清群从而言,更成为全新的问题。对溥仪和他的大臣而言:遗民群体之外人士来求匾,究竟出于对皇室的拥戴还是仅仅利用皇室的声名去增添求匾者个人及家族的荣耀?他们需要谨慎权衡其中微妙的差异,从而斟酌是否俯允求匾的请求。杜月笙及哈同遗孀求匾过程中的诸多争议,反映出逊清皇室在赐匾过程中,存在诸多不确定因素。

逊清皇室的匾事活动充满了算计和角力,围绕匾事所检验的忠诚、心机与旧的皇室制度,在逊清皇室看来十分慎重,但在匾事活动的另一端——社会新贵看来,已然成为一种可有可无的摆设。对哈同家族和杜月笙等人而言,请求旧皇帝赐匾不过是一件锦上添花的事情,在他们的视野中,皇帝不过是众多为他们壮大声势的名流中的一员。尽管溥仪及其大臣试图通过赐匾唤醒社会新贵们以忠诚和敬重,但他们的愿望每每落空。在许多时候,为了逊清小朝廷着想,溥仪及其大臣甚至于不得不委曲求全,颁发那些他们本不愿意颁发的匾。如此一来,这些赐匾行为固然隐含了自我标榜和文化认同,但背后始终萦绕着一种悲哀色彩。正如李瑞清把卖字视作“儒生之惨事”一样,溥仪的许多赐匾也越来越沦为“皇帝的惨事”。

随着求匾者越来越逾越旧日的规制,原先由皇帝恩赏的赐匾行为,逐步转移为皇帝不断退步,以便满足各色人等的需求。赐匾逐步远离了它的初衷,即它变得不再是皇权利用恩赏笼络人心,宣示权威的手段,而成为臣民可以不断“问鼎”的新举措。在溥仪及其大臣的让步过程中,我们分明可以看见逊清皇室的威信不断下滑,匾额这样的“国之重器”在不断失去它应有的分量。由于溥仪的过度使用,由于群从之臣的不断腐蚀,由于臣民的无节制的索取,赐匾这样的皇权恩赏机制不断让渡它的威信、利益和价值,最终它连早期的仪式样态也无法维系。赐匾仪式原本是庄重的,是基于实务而宣示皇室权力和荣耀的,到了1931年的溥仪手中,这套仪式或是机制却日益偏离这些初衷,逐步成为求匾者和皇室讨价还价的筹码。

当臣属萧丙炎擅自请求赐匾而居然获得应允,当杜月笙这样的人建设家祠也能求得御匾,当哈同家将求匾视作鸡肋时,我们不难发现,滥发匾额已经成为溥仪小朝廷的惯常操作,而这严重腐蚀了赐匾机制的仪式内核。可以说,清王朝娴熟运用近300年的赐匾机制,在溥仪手中加速瓦解。可以推想,即便溥仪并不出走东北,从而导致个人名誉大损,赐匾最终也将因为滥发而崩溃。然而除去滥发匾额,逊清皇室也拿不出太多筹码去赏赐或笼络相关人员,故而溥仪频繁赐匾也有其苦衷。饶是如此,在1932年刊行的《杜氏家祠落成纪念册》中,显要位置安放的已然是民国政要的匾额,而宣统御匾早已不见踪影。伪满洲国的建立加速了溥仪赐匾的贬值速度,而清遗民所书匾额也逐步被边缘化了。文化虽然有些惯性,其嬗变虽然较政权的更迭来得更慢,但随着政权的转移,依傍权力而生的文化(例如赐匾)仍不可避免随权势变化而转移。溥仪在1931年的频繁赐匾,不过是清王朝皇室赐匾历史的回光返照,这种大幅贬值的旧政权的文化符号,最终让位于新政权新政要的匾额。匾还是那样的匾,可赐匾者却被历史大潮背后的流年暗中偷换了!

[本文系国家社科基金重大项目“中国近代日记文献叙录、整理与研究”(18ZDA259)阶段性成果,由澎湃新闻(www.thepaper.cn)首发。作者单位为华中科技大学人文学院。]

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司