- +1

从没见过:蒂尔达·斯文顿专访韦斯·安德森

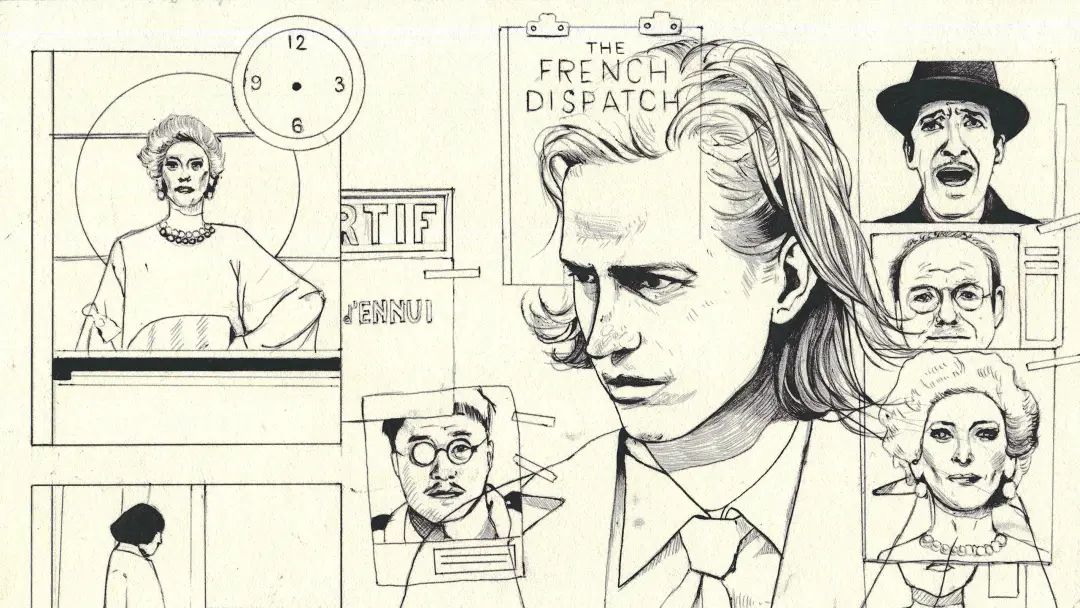

法 兰 西 特 派

导演: 韦斯·安德森

编剧: 韦斯·安德森 / 詹森·舒瓦兹曼 / 罗曼·科波拉 / 雨果·吉尼斯

主演: 弗兰西斯·麦克多蒙德 / 蒂莫西·柴勒梅德 / 西尔莎·罗南 / 蒂尔达·斯文顿 / 爱德华·诺顿

类型: 剧情 / 喜剧 / 爱情

制片国家/地区: 德国 / 美国

语言: 英语 / 法语

上映日期: 2021-10-22(美国) / 2021-12-14(美国网络)

片长: 108分钟

翻译:徐佳玮

忽然为人兮,何足控抟;化为异物兮,又何足患。

访谈来源《视与听》杂志

蒂尔达·斯文顿专访韦斯·安德森

韦斯·安德森的电影总是具备某种俄罗斯套娃式的特质,即习惯于讲述故事中的故事中的故事,但他的新作《法兰西特派》却体现了他对另一种叙事形式的喜爱。“我有三件想做的事”,在因疫情而延期了一年的戛纳首映后,安德森在起着风的顶楼露台对我说,“第一,我想要创作一部故事集;第二,我想要拍摄一部关于杂志的电影;第三,我想要拍摄一部设定在法国、由我最爱的法国演员演绎的法国电影。所以,我将这三件事放在一起做了。”

于是,他创作了一部以“杂志期刊”为主题的电影,讲述了《自由报·堪萨斯太阳周刊》编辑部(其总部位于以巴黎为原型、安德森式的虚构城市Ennui-sur-Blasé)中法兰西特派记者的故事。这份杂志的具体内容包括“讣告、一份旅游指南和三个专栏”。但实际上,每个专栏都会迅速展开一些故事,或是插科打诨,或是报道绑架案,或是塑造一些传奇人物。

《法兰西特派》中虚构城市Ennui-sur-Blasé的街道

《法兰西特派》受到了《纽约客》杂志的启发,而安德森本人自少年时代起便是《纽约客》的忠实读者。电影中的每一段故事都是从不同的记者的视点展开叙述的——蒂尔达·斯文顿所饰演的艺术记者 J.K.L Berensen,弗朗西斯·麦克多蒙德饰演的负责播报五月风暴的记者Lucinda Krementz,以及詹姆斯·鲍德温式的人物 Roebuck Wright,由气质忧郁的杰弗里·怀特饰演。每个故事都有自己的一套演员,其中不仅有许多安德森电影中的熟面孔(欧文·威尔逊、艾德里安·布洛迪),也有一些新面孔(蒂莫西·柴勒梅德、本尼西奥·德尔·托罗、蕾雅·赛杜以及其他演员)。同时,《法兰西特派》中热情洋溢的主编 Arthur Howitzer Jr(比尔·默雷饰演)是以《纽约客》精明能干的主管 Harold Ross 为原型的,虽然 Howitzer 的座右铭“不要哭泣”让他看上去像一位严格控制抒情的导演。“停!”Howitzer 在一个场景中对文章中的一句话做出了指令,并说:“这让我有点太过悲伤了。”

这种“故事集”的结构给予了安德森新的自由:“在某个瞬间我决定——我们可以为所欲为了。如果我们想让这个故事以黑白形式呈现,我们就会这样去做。如果我们出于某种考量想将切换到彩色画面,那么我们就会重新拥有色彩。”除了色彩的变化,有些镜头还会突然切换成宽银幕规格(受到了法国变形镜头Franscope的启发);甚至在最令人眼花缭乱的场景之中,画面却是以动画的形式加以呈现的,这是在向电影的拍摄地昂古莱姆致敬——这座城市被誉为法国的“漫画之城”,而电影中的这部分也是由当地的漫画家创作的。“观众们已经习惯了不同的画面形式,以及以不同方式呈现给他们的图像了”,安德森说道,“我觉得他们可以从中汲取许多信息和变动。我是不是做得有点过分了?我确定我是有点过分了。”

《法兰西特派》团队在昂古莱姆为拍摄做准备

下面这篇采访的采访人是蒂尔达·斯文顿,她也是安德森长期的合作伙伴。安德森在1993年的圣丹斯电影节上看了《奥兰多》的首映后认识了斯文顿,那年他有一部短片参加了圣丹斯的展映。蒂尔达在看过《穿越大吉岭》(2007)后给安德森写了一封信表示欣赏,并主动提出了合作。

“面对面地交谈时,我们立刻发现我们共同喜爱着许多电影”,斯文顿在提及他们的首次见面时这样说道。“在那之后不久”,安德森回忆道,“我开始思索,‘我们怎样才能一同创造些东西呢?’于是就有了《月升王国》,斯文顿在里面饰演了一个社工,一个反派。”自那以后,她就成为了他团队中的一员——出演了《布达佩斯大酒店》(2014)中的八旬老妇,2018年给定格动画《犬之岛》中那只圣贤般的哈巴狗配音,而今,又饰演了《法兰西特派》中那位感召力非凡且口若悬河的记者。读者们应该庆幸的一点是,是目光敏锐的斯文顿做出了这次访谈,而不是她所饰演的那个角色,不然或许会像斯文顿所说的那样,她会只顾着给安德森献媚,而不去对这部电影做出探讨——“她会邀请他共赴晚餐,并且举办奢华的欢迎派对。她还会喋喋不休地问他:‘你认识这个人吗?让我来介绍一下。’她会给他呈上各色‘开胃菜’,无论他们身处哪座城市。”

韦斯·安德森和蒂尔达·斯文顿

蒂尔达·斯文顿

韦斯·安德森

蒂尔达·斯文顿

这其实是我们第一次一起做访谈。

韦斯·安德森

也是唯一一次。

蒂尔达·斯文顿

这部电影讲述的是一些怪人的故事,对吗?它满含温情地描摹着那些记者——他们是一些对特定领域怀揣着巨大热情的“着迷者”。J.K.L. Berensen 着迷于艺术,Lucinda Krementz 着迷于政治和青年文化,而 Roebuck Wright 则着迷于美食烹调。

韦斯·安德森

是的,这些人让自己成为了特定领域的专家。

蒂尔达·斯文顿

但对于他们而言,这并不仅仅是某种智力游戏,对吗?他们充满激情地热爱着那些领域……这也是为什么我很喜欢比尔(比尔·默瑞)饰演的 Arthur Howitzer Jr,他既是一位编辑也是杂志的管理者。当 Lucinda Krementz 提交了一份远超过规定字数的稿件时——本来应该只有五千字,但她写了一万四千字——Arthur 只是说:“把发行人栏去掉,另外再砍掉一点广告界面。”这个片段真是美好极了。

《法兰西特派》中的比尔·默瑞

韦斯·安德森

我不知道在现实中的杂志界里是否存在相似的事。《法兰西特派》里有个场景,所有人都聚集在一起,在千钧一发之际紧张地商定着杂志的具体事项。这其实是将许多日常事件凝缩在了一个场景之中,我很确信这样的时刻不会在现实生活中发生。不可能在你做出决议的时候,房间的墙壁上就正挂着一本杂志,不会有个声音说:“嘿,接着我们将进入到杂志的世界中去”,也不会就这样开始审核期刊里的故事与专栏。

蒂尔达·斯文顿

但你希望编辑是这样工作的。实际上我觉得 Arthur 非常像我们的朋友 Steven Rales。你觉得呢?

韦斯·安德森

我喜欢这种类比!Steven Rales 是我们的制片人,他是一位非常特别的制片人。我认为在他眼中,如果一部电影具备大胆冒险的特质,那么它就更为优秀。这样的想法很不一般。他支持冒险去做一些异乎寻常的事。

Steven Rales

蒂尔达·斯文顿

这有点像电影里的那句台词,“试着让你写的东西看起来是你的故意为之”。

韦斯·安德森

是的。

蒂尔达·斯文顿

这句台词真应该跟 Steve Rales 的脸一起被印在T恤上。

韦斯·安德森

有时候 Steven 会跟我说:“我只是想要确认这些效果是你而不是别人想要的。”如果我肯定了那都是我想要制造的,那么他就会说:“好,那么我们一起来实现它吧。”

蒂尔达·斯文顿

他就是那种你想要的制片人。他唯一在意的事情就是协助你更好地表达需求,确定一切都在你的预想之下,不让你被纷乱的杂事所打扰,也避免让你对自己有所疑虑。

当我后来第一次看到《法兰西特派》的全貌时,我意识到这是一部丰盈繁复得足以让我地来回观看的电影。我想要跟你讨论的其中一个话题是“多段式电影”。我对“多段式电影”有一些想法。在我小时候,《黄色香车》(1964)让我意识到,“哇,还有这种讲述故事的方式”。《黑骏马》亦是一部多段式电影,因为这部电影让你在不同的马主人之间游走。在我真正接触到布列松的电影之前,《黑骏马》就是我的《驴子巴特萨》。我认为多段式电影有某种独特的闪光之处。你是否也认为《法兰西特派》是一部多段式电影?

韦斯·安德森

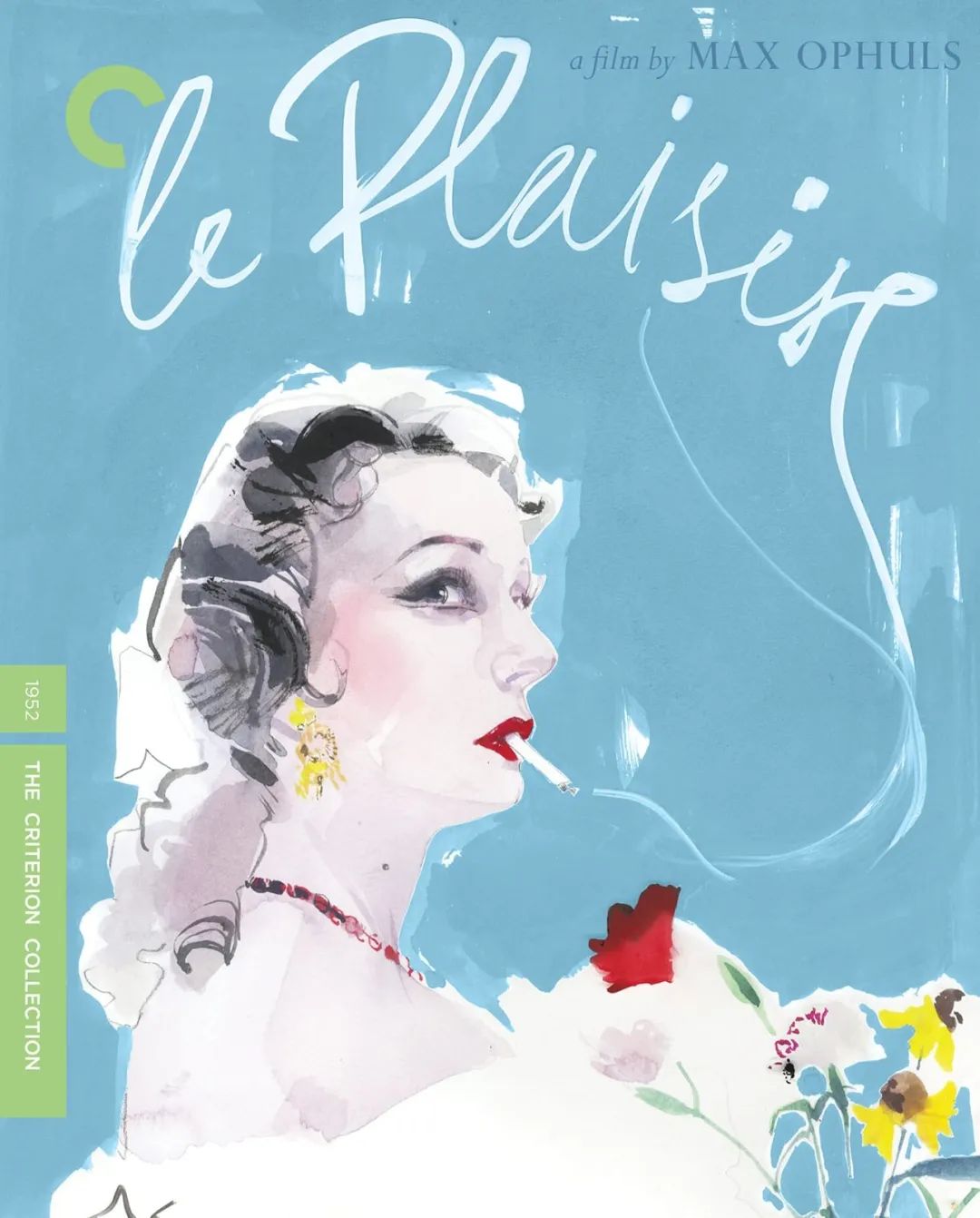

是的。对我而言最重要的多段式电影是马克斯·奥菲尔斯的《欢愉》(1952),这部电影改编了莫泊桑的三篇短篇小说,让·迦本和达尼埃尔·达里约都在其中饰演了角色。此外还有德·西卡的《那不勒斯的黄金》(1952)。这些都是我最爱的电影。

马克斯·奥菲尔斯《欢愉》CC版封面

蒂尔达·斯文顿

你为什么会喜欢拍摄多段式电影呢?

韦斯·安德森

我并非对此情有独钟,但我很乐于承认一点,即“我不想只看单个故事,我想要一箩筐的故事”。

蒂尔达·斯文顿

像是某种故事的“花束”。

韦斯·安德森

是的,花束。我想要创造不止一个故事,我想看不止一个故事……另外,短篇幅的故事也会使得电影形式发生变化。在拍摄完整的长故事片时,你最终还是必须遵守长故事片的某些原则,也就是必须有开头、结尾,并能让观众加以思索。即便是多段式电影也必须对此进行遵守,但却无需完全加以效仿。它可以比长片更为灵活多变。你无需从头至尾都贯穿某一条线索。我不知道具体该怎么描述。

蒂尔达·斯文顿

出于某些原因,现在我想起了我年轻时制作小块地毯的经历。我不知道它们能否组织、连接在一起。但当你拍摄长片、准备叙事的时候,你是心知肚明的。你明白你将创作至少九十分钟的影片,因而你也知道你所设定的叙事线索必须贯穿首尾。但你同时也明白你需要不止一两条线索,因为你需要将许多线索划分层次与结构。然而,在制作一部多段式电影时,每一个段落都单独形成了我刚刚提到的那种“地毯”——它们的内部紧凑而丰富,但数量却并不多。

《法兰西特派》剧照

韦斯·安德森

当编写长故事片的情节时,你知道你必须持续地营造不同的矛盾冲突、戏剧张力,使之贯穿全局。你必须思索如何避免让观众在故事的某个节点感到厌倦。你不会想让故事中途夭折。你必须避免这种情况。但在多段式电影中,你可以停顿,而后重新开始,不过我们的衡量标准更多,也更灵活:只要每个瞬间都能够保持有趣,那么我们就可以随心所欲地进行创造。

我的观点可能是错的,或许当这部电影上映后,我的错误就会被证实。但我依旧认为,这种形式能够带来不一样的自由。你不必——也不愿意——遵循那些只讲述单个故事的长片所遵循的发展弧线和情节设计原则。你可以忽然来个急转弯,也可以让电影走向纯粹的诗意。另外,我其实并无意挑战任何规则。我只是在尝试尽可能地将我的想象落实,尽可能将我的想法体现于电影之中,然后看看我们能从中获取多少乐趣。我必须承认,我一直在反复对一些结构性的东西进行笨拙的修改,但无论如何,它们总能让我产生新的想法。在剪辑室的工作总是有些抽象,就好像在反复思索:“这个镜头会给人怎样的感受?那个镜头又会如何?”

蒂尔达·斯文顿

在你的描述中,对于观众而言,多段式电影会是一种全新的体验。观众将获得别样的感性体验,因为你让他们在某个时刻得以进行短暂的休憩,并且让他们相信:如果我不喜欢现在这段故事的话,没关系,下一段故事马上就要来了,我可以继续前进。他们可以信任你,让你不断展开新的故事。他们不会有观看长片时的那种想法——“噢,不,又是这种桥段。噢,天啊,还得持续一个多小时才能结束。”

韦斯·安德森

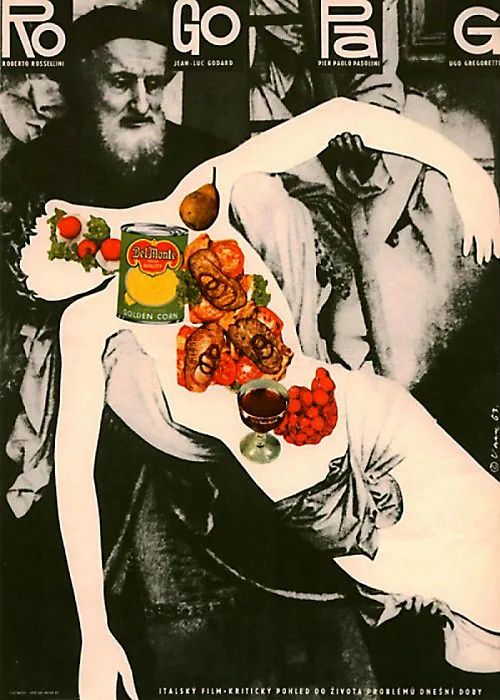

好几年前我就不再给许多人放映我尚处于剪辑阶段的影片了,因为我最终意识到这并不能够给我很多帮助,但我还是从这段经历之中学到了一些东西。当我和别人一起看自己的电影时,我会突然感到恐惧,并且急切地希望某个场景快些到来,因为我预想那个场景会让人们哄堂大笑,或者吸引住观众的注意力,或者是重新攫取观众的注意力。我想跟他们说:“等一下,就一下,再等一下。或许你不喜欢现在这部分,但拜托再等一下,好一些的部分就要来啦。”但《法兰西特派》这样的短篇故事结构却能够让你有不同的感受,因为每当银幕漆黑一次,故事就会完全重启一次。我想观众可能会想:“好,那就让我们开始下一个故事吧。”我的意思是,这种念头在我的观影体验中就出现过,比如观看一些意大利电影的时候。在意大利电影中,这样的结构极其普遍。德·西卡就曾这样拍电影,费里尼也会这样拍,维斯康蒂也会……许多电影人都会这样拍电影。比如,《三艳戏春》(1962)、《罗格帕格》(1963)和《女巫》(1967)。此外,一些非意大利电影亦会如此,比如安托万系列的第二部电影《二十岁之恋》(1962,特吕弗执导的“安托万与克莱特”部分)。

《罗格帕格》由罗伯托·罗西里尼、让-吕克·戈达尔、皮埃尔·保罗·帕索里尼、乌戈·格雷戈雷蒂共同执导

蒂尔达·斯文顿

这是一种光荣的传统。帕索里尼的《十日谈》(1971)和《坎特伯雷故事集》(1972)亦是如此。一个美丽的意外发现现身了,那就是这部电影其实也是关于文学的。你刚刚也提到了一种文学形式。

韦斯·安德森

这让我想起了梅维斯·伽兰(Mavis Gallant),她让我有灵感去塑造了弗朗西斯·麦克多蒙德所饰演的那个角色,Lucinda Krementz。她并不是职业记者。她是一位短篇小说家,创作过几百个美妙、奇异的故事,拥有狂热的读者群。据我所知,她大概只出过两本短篇集。此外,她还写了一些新闻报道。我认为她热爱这种短小精悍的表达形式,并且知道如何熟稔地使之为自己所用。她有点像雷蒙德·卡佛。但就像我所说的,她也曾写过法国五月风暴相关的文章,包括一些著名的法国逸闻,比如轰动一时的诉讼案——十四岁左右的男孩与三十岁上下的教师坠入了爱河。这件诉讼案和《法兰西特派》中的故事也有某种联系,但直到我们写完了剧本,我们才意识到了这一点。无论如何,梅维斯·伽兰跟我们的电影有着千丝万缕的关联。

《法兰西特派》中的弗朗西斯·麦克多蒙德

蒂尔达·斯文顿

多段式电影也允许我们进行更多的冒险与探索,你觉得呢?

韦斯·安德森

我不想让大家以为我们制作了一部野性十足的实验电影。但《法兰西特派》或许确实以自己的方式做出了一些实验。我曾经想过,如果我是一名制片人,当有个导演跟我说这些话时,我会作何感想——“这部电影是关于一部杂志的故事,它始于堪萨斯,终于巴黎。几个不同的作者书写了不同的故事,其中一个故事讲述了学生抵抗运动,另一个的主人公是一名负责警长饮食的厨师,还有一个故事是一个骑自行车的人在带我们游览一座城镇。”这样的故事听起来毫无卖点。制片人会客气地回应,“嗯,有趣”。但这样的故事不会在大制片厂获得青睐,你不能指望那里的人对你说:“听上去这部电影会卖得很不错。”

我之前思考过一个问题,那就是短篇故事究竟是什么,而长篇故事又是什么。在《法兰西特派》的中间部分,也就是弗朗西斯和蒂莫西的那个故事中,电影的形式变得非常古怪。我不知道这段故事如果拍成长故事片的话将会变成什么样子,因为在短篇故事中,我们只是简单地与人物打了照面,而后故事就开启了。接着,我们便直接呈现了学生在街上抗议运动的大场面;随后,某种诗一样的内容便出现了——整个故事就是这样进行的。戏剧性并不丰富,场面调度得到了更多的呈现。在其中一个场景里,故事时间完全等同于真实时间。而后,一些纯粹抽象的内容出现了。接着,这段故事中最重要的情节发生了:有人去世了。但我们并没有对这个情节进行直接的呈现,而只是侧面提及了它。我不知道在短片中进行这样的拍摄是否合乎规矩,但我可以肯定,绝不能在长故事片中这样设计。

《法兰西特派》里的蒂莫西·柴勒梅德

蒂尔达·斯文顿

你无法预期将遇见怎样的挑战,而这些挑战基本都出现在常规的叙事问题之外。我记得《法兰西特派》里有一个长约两秒钟的奇特的场景,那个镜头里有个东西……(一只手做出了向下沉的姿势)这个镜头花费了我们好多时间,实在是一次挑战,对吗?

韦斯·安德森

对。是什么东西来着?

蒂尔达·斯文顿

一架飞机。(笑)

韦斯·安德森

(笑)啊,没错。

蒂尔达·斯文顿

处处都是冒险,我们竭力让一切都平稳完成。因为拍摄计划很容易被某个场景打扰,而与此同时我们还必须进行其他场景的拍摄。

韦斯·安德森

(在最后一段故事)里有个场景,警察们质问着不同的人。

蒂尔达·斯文顿

他们把某些人丢出了飞机。

韦斯·安德森

我当时在想:“斯皮尔伯格会怎么拍?诺兰会怎么拍呢?我知道了——我们可以采用大体型的遥控飞机模型,这样就能准确地得到我们想要的效果了。那一定很不错。我们可以找到我们想要的那种飞机,然后在上面贴上一些贴纸之类的。”然而,拍摄这场戏的时候起了很浓的大雾。这个场景被设定为夜景,我们必须在日暮时分进行拍摄,因而我们的时间很紧张。但这时候偏偏起雾了,于是那位可爱的驾驶员拒绝遥控飞机进行飞行,他用带着些外省口音的法语说道:“现在有点危险了。”

我们那架飞机大概只有这张桌子(长约五米)的两倍长,因而那场大雾对于我们的小飞机来说影响很大。我们当时在昂古莱姆旁的小飞机场,干邑—昂古莱姆飞机场。然后我说:“好吧,但你知道,如果天亮的话我们就会错过拍摄机会了。我们必须飞行。”那位飞行员还是跟我说:“我绝不会在这样的情况下让它起飞的。”于是我就说:“即便如此,我们也得飞起来。这只是一架飞机模型。”于是我说服了他。然后飞机起飞了,但一飞起来,它就立即消失在了空中,完全看不见了。它迅速地隐身在了浓雾之中,无影无踪。所有人都愣住了。我们头顶诚然有一架飞机,但我们根本不知道它具体身在何处。但我们可以听到它的声音。那位驾驶员就站在那里,寻找着飞机。

《法兰西特派》里的飞机模型

突然,飞机从云层中飞了出来,在我们的上方略过,起起落落,而后再度消失了。我们又愣住了。于是我想:“我做了件错事。我觉得我们拍不了这个镜头了,而且说不定还会损伤飞机。”但我们还是让拍摄继续了。我的摄影导演带着目镜,移动着他的摄影机,根本不知道出了什么问题。他只知道他找不到那架飞机了。他的业务水平很优秀。然后,那辆飞机冲出了浓雾,我们得以进行拍摄。不过很快它又隐身于浓雾中了,当它再次现身的时候,它猛然向下俯冲,撞向了地面,变得支离破碎。这架飞机值25000美元,于是我不得不走向那位飞机驾驶员,但我说什么才有用呢?“我真的、真的很抱歉,先生。”不过万幸的是,飞机上并没有人。我看向了制片人 Steven Rales,他笑得很夸张。一般的制片人会说:“是你非要做这种一点也不保险的事的,这才让人家的飞机坠毁了。”但 Steven 不是这种制片人,他只觉得这件事太有意思了。我希望我能吸取这次经验的教训。

蒂尔达·斯文顿

他喜欢看到这样的“表演”。他总是有那种热情。我还有一件事想知道——你认为影片中哪个人物跟你最为相似呢?

韦斯·安德森

确实,有时我在拍电影的时候会想,“这个角色跟我有一些相似之处”。但是这一次我不曾有这样的想法。我想 Howitzer 和其他作者都跟我有着相似的经历,但这只是某种我们的共通之处,如果你能明白我的意思的话。但我想提一下在有个片段里,Jeffrey Wright 说他要一个人出去吃晚餐,而他并不是本地人。身在异乡,他却选择一个人回自己的房间,一个人出门,一个人坐在桌旁。我也有过这样的经历。一个人吃饭比“吃饭”这件事更重要。这可以低调地将自己的生活变成一场奇遇,因为此刻你远离了自己生长的环境,你正处于一个全新的世界,你可以通过这种方式小小地庆祝一番。严格来说,独自坐在桌旁并不是某种典型的“庆祝”方式,但它依旧能给你带来独特的感受。

《法兰西特派》里的Jeffrey Wright

蒂尔达·斯文顿

J.K.L. Berensen 这个角色(译注:由蒂尔达饰演)很大程度上受到了罗莎蒙德·贝尼尔(译注:Rosamond Bernier,记者和演说家,以创办巴黎杂志《L'oeil》和在大都会艺术博物馆发表艺术史演讲而闻名)的影响。但我只是对她进行了拙劣的模仿。她和许多了不起的人一样,都像是某种狂热的艺术爱好者。他们虽然自己并不是会进行实践的艺术家,但是他们却如此沉迷于且致力于在艺术圈中周旋,而后对艺术前沿进行报道。罗莎蒙德——或者我们能想到的其他人——与毕加索、布拉克、曼·雷和马蒂斯这样的艺术家都私交甚好。

韦斯·安德森

《法兰西特派》第一个故事里她发表了一席演讲,暗示自己跟 Moses(本尼西奥·德尔·托罗所饰演的备受折磨的艺术家)上过床。她妙语连珠,这成了她的一场表演。

蒂尔达·斯文顿

她还在巴黎创办了非常重要的杂志,L’Oeil。

韦斯·安德森

对,她和她的第一任丈夫创办了这本杂志。那也是她结识艺术家的开端。她是一个醉心于欧洲的美国人——她尊敬欧洲,甚至可能神化着欧洲。而后,她开始在类似于大都会博物馆这样的地方发表一些妙趣横生的讲演,且穿着高定时装。这样的人物像是某种激发艺术发展的角色,如此具备活力。我的意思是,我认识这样的人。

对我而言,你所饰演的罗莎蒙德·贝尼尔就是我想象中的样子。你的这个角色需要讲许多台词,我什至还打电话给你,跟你说:“你记住所有内容了吗?”我关注着你的背诵情况,并且想确认你已经熟悉你的所有台词了。不过你对我说:“别紧张,放松点。”我过于急切地想要知道你已经把台词准备好了,以至于我全然忽略了你将如何重塑与演绎这个角色。这是两件不同的事,因为你需要“成为”她,但你的演绎非常出色。看着你顺利拍摄着所有场景,真是一次绝妙的体验——我们花费了两天,还是一天来着?

《法兰西特派》里的蒂尔达·斯文顿和现实中的罗莎蒙德·贝尼尔

蒂尔达·斯文顿

一天。早上九点开拍,拍到晚上九点,然后我们就不能在剧院取景了。

韦斯·安德森

是的,然后我们就失去了剧院。你在表演时,在台词和举手投足之间都塑造出一种行为模式,而这是我在贝尼尔身上看得出来、但她实际上并没有那么做的一种行为模式,这太让人激动了。我拍电影的时候总习惯于锱铢必较,追求精确,比如我会确定这个镜头是从这个角度拍摄的,确定台词也将一字不错。但蒂尔达,你却能够游刃有余地在这种工作模式下进行创造,带来了那些奇妙的时刻。

蒂尔达·斯文顿

但这应该归功于剧本。那是一场演讲,而不是某种静默的行为,也不是在与某人交谈。你显然抓住了她的神韵,而我也被逗乐了。不过我们确实谈论罗莎蒙德谈论了好多年。

韦斯·安德森

对,你在饰演罗莎蒙德·贝尼尔之前就已经酝酿了好几年了,那时候这个角色甚至还没在这个角色中确定下来。

当我在《纽约时报》的网站上看到她一次演讲的片段时,我就在想,“蒂尔达应该在哪部片子里演一下这个角色”。那已经至少是五年之前的事了。我设想,蒂尔达的罗莎蒙德会讲述一个故事——我们知道她一定会讲的——这个角色可以对所有事情发表演讲,可能是艺术世界中的任何逸闻。但我们当时,我们还不知道应该安排一个什么故事。

-FIN-

原标题:《从没见过!蒂尔达·斯文顿专访韦斯·安德森》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司