- +1

北京百万庄:一直生长着的新中国居住样本

百万庄,一个邻里单位

在北京市建筑工程局设计院,那个圆脸戴眼镜的张开济主任可谓无人不知。他是院里鼎鼎有名的“大拿”——1935年毕业于中央大学建筑工程系,先后执业于上海、成都、重庆、南京等地,新中国成立后来到北京,开始参与建设新政权下百废待兴的共和国首都。此前,张开济正带队给国家计划委员会和四个部设计新的办公场所,人称“四部一会”办公群。这是国内第一个根据统一规划、统一设计和统一建设的方式建造的大规模政府办公楼群。

1950年2月,建筑学家梁思成和陈占祥共同提议,在北京西郊月坛和公主坟之间,设置新的中央行政区,容纳新政府所需的主要行政功能和配套设施。

这是一个雄心勃勃的提案,意欲在北京的西郊再造一座带有中轴仪式感的新城。虽然在当时不具有完全实施的可能性,但却给决策者提供了一种思路。1952年,当时的中央政府决定在西郊三里河地区,建立“四部一会”以及其他一系列部委机关。而张开济接到的新任务,就是给这些政府办公组群修建配套的干部职工住宅区。

1953年的北京,出了阜成门再往西走,满眼尽是空旷的农田。位于八里庄塔路与五号门路之间的百万庄,只是这稀稀拉拉的村落当中不起眼的一个。正在地里干活的老大爷,刚刚从村干部口中得知,这一片要被国家收购了。他心里盘算的是,家里的房子和那两亩地,政府究竟能给赔多少钱?他万万想不到,一个具有现代意义的标杆住宅区,将会在这里拔地而起。他更不会想到,“百万庄”这么个普普通通的京郊农村的名字,即将被写入新中国的建筑史。

难道真的无例可循?当然不是。解放前,在上海,张开济就听说过的一个新名词——“邻里单位”。这是从国外传入的一种西方居住理念。首倡者中有位叫佩里的美国社会学家,他总结出“邻里单位”的完整体系,即在不被汽车干道穿越的街区单元之内,通过合适的步行距离,组织起人们日常生活的各种需求,既安全,又方便。

面对北京西郊百万庄这片356.2亩的方正完整的地块,张开济感到,一个绝好的机会来了——就在此时,就在新中国的首都,他将有机会完整地实践“邻里单位”理论,亲手规划一个现代化居住区的样板。

子丑寅卯辰巳午未申: 秩序,秩序!

秩序!秩序!这个词在张开济脑中一直萦绕。

国家的秩序,社会的秩序,单位的秩序,居住的秩序,这些抽象的“秩序”概念,都得被妥善地安排到一个善美的形式秩序中来。

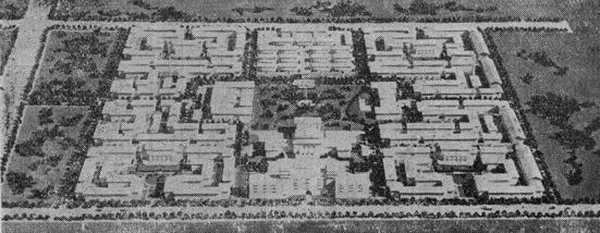

在总图规划上,最容易体现秩序的方式,就是划分“格网”,形成区块,继而填充功能。张开济铺开图纸,在东西横向画了三根线,大概四等分;南北画了两根线,大概三等分。这些纵横的线条,是将来社区内的道路。这样就分成了井井有条的十二个区块,一种清晰的空间结构跃然纸上。

东西靠外侧的八个区,可作为普通干部的住宅,容纳了大部分的居住功能。中间的四个区块,对于方正的格网进行了错动。既丰富了空间形态,也使社区道路不是一通到底,有利于降低车速。

最北侧的区块内,沿街布置了一栋办公楼,形成门面和屏障。办公楼南面规划为高级干部的居所,被四周拱卫。

再往下一个区块,是整个百万庄的中心。张开济向左右各扩张了一片,分别安置了商业和小学,二者之间则为一大片公共绿地。绿地、小学、商业,都是辐射整个社区的重要公共设施,安置在正中央,从社区内哪一点去都很方便。住区的核心是居民的公共活动,这也符合了新社会以人民为中心的理念。

中心区域最南面两个区块,主要作为后续建设的储备用地。以绿化相隔,区块北侧是拟建的人民文化宫,南侧沿街预先考虑了建设高层建筑的可能。

经过设计部的日夜奋战,一张秩序井然的规划图终于出现在了图桌上。张开济别出心裁地给每个区块都起了名字——以地支为名,自左上角开始,逆时针分别为子丑寅卯辰巳午未八个区,中间的部长住宅则为申区。方正的区块,对称的布局,严谨的轴线。秩序!秩序!

区划格网完成了,每一项功能也都被妥善安置在了特定区块内。接下来的难题是,采用什么样的建筑形态呢?

有两种类型可选:一种是“行列式”。所有楼栋都一排排平行布置,清一色的南北朝向。好处是日照通风俱佳,坏处是整体形态过于死板。

另一种是“周边式”。建筑沿基地周边围合,形成院落。这样一来会不可避免地产生东西朝向的户型,舒适性上会比南北朝向的户型差很多。且周边式住宅转角的内院会“窝风”,室内不能形成“穿堂风”,院子里也通风不畅。同时,沿街面布置的套型还容易受到废气和噪音的侵扰。

不过,周边式布局也有诸多好处。

值得一提的是,在“四部一会”办公楼群的方案中,张开济同样采取了周边式的布局。他把基地分为五个区,中心一个区,是为“一会”,四周各一个区,是为“四部”。建筑群落的分区,形象地体现了政府机关部门的等级秩序。

于是,在后来报给都市计划委员会审批的图纸上,我们看到:子丑寅卯辰巳午未八个区的普通干部住宅,清一色为三层坡顶小楼,沿区块周边镶了一圈,又延伸进区块内部再绕一圈。这种“双周边”的模式,对于场地的利用更为充分。

只有被拱卫的高级干部住宅区——申区,采用了二层联排坡顶小楼的形式。这一小规模的行列式,被藏在了小区中间,并不影响整体的规划结构。北侧为入口,南侧为花园,住宅全部呈南北向。意在以这种更高规格的居住形式,与其他区块区别开来,形成级别的差异性。

1955至1956年,百万庄住宅区的第一代居民先后住了进来。

这些人,是首都的新移民。他们被从全中国抽调到北京,操着天南海北的口音,组成了新中国重工业发展的骨干力量。

新的政权,新的事业,新的家,很容易使人们萌生出发自内心的幸福和满足。宽敞明亮的两居室,通了暖气;东北红松木做的大窗户;家具是公家统一配给的。这样的住房条件,在人均居住面积只有不到五平米的时代,该引起何等的羡慕!

再后来,发生了很多事:唐山大地震后的结构加固,百万庄中里小区的建设,北侧原先的办公小楼,变成了如同一面高墙的核建大厦,周围三个批发市场的建立,带来大量生意人涌入,以及一轮又一轮的拆迁风云……六十年来,大大小小的改变数不胜数,但是无论发生了什么,百万庄的大结构一直没有变,所有的变化,都被限制在张开济当年规划的区块网格之中,只是换了局部“填充”,而没有伤到整体“骨架”。原先的规划结构,显示出对于变化的极大的容忍度,也因能容忍而变得坚固,耐住了岁月的消磨。因此,如今置身其中,我仍会觉得当年那个风云之巅的百万庄,依然气势不消,魅力不减。

从一个外来的研究者,到一个居住于此的居民,我的视角也发生了很大变化。对于百万庄的认识,不再仅仅是学术的理解或者表象的观察,而是一种既能沉浸其中,又时常跳脱出来的状态。那些年逾甲子的老居民,卖菜的小老板,做生意的年轻人,从单一的观察对象变成了邻居和好友。寒暑往来,当年的模范小区,现如今仍是非常舒适的居所。作为一个在里面生活的居民,我从中体会到很多生活的乐趣;而作为一个民间的研究者,我从中感受到一种美学和智慧的启迪。

邻居一位九十岁的老先生告诉我:“大部分五六十岁往上的人,都愿意住在这里。虽然这个小区不大,但是生活比较齐全,什么也不缺。不像新北京一样,住进去了,想出来干点啥都特别远。有人嫌这儿住得不好,就买房搬到京郊,住了一段时间,觉得非常不方便,就又搬回来了。”

然而近年来的百万庄,却成了一个难以定义的存在。从不同人的口中,能得出对于百万庄截然相反的印象。但是大家普遍都表示出一种对于百万庄“乱”了的担忧。

百万庄究竟怎么了?

“乱象”的秩序

六十年前,张开济勾画布局出一派符合新政权价值诉求的严整气象,这种自上而下的宏观意愿,成为百万庄的形式基因。然而,岁月在变,生活在变,房子却跟不上变化。

建立伊始,百万庄小区的产权属于中央政府,实际管理权则分属各家单位。住房改革后,住宅套内的产权卖给了各家各户,但社区公共设施的产权仍属于政府,各区也仍由各机关单位分别管理。这种复杂的关系,导致社区的公共利益缺乏一个强有力的力量去维护。

在“房前屋后”这一类属性模糊的公共地带,居民们展开了“圈地运动”,围出院子,搭建棚舍,蔚然成风。倒也难怪,第一代和第二代的老住户文化水平高,动手能力强,在单位研发的是火车头起重机核电站,在家里扎个篱笆种点菜做个衣柜盖个小房,根本就是小菜一碟。

而低层高密度的设计,也让建筑与土地的接触面大大增加,为居民们进行自发兴建提供了可能。院落周边式的布局,则对于这些私建形成了庇护。每个区围合出的院落内部,避开了公众视线,私建的棚舍最为繁盛;而每个区外面临着社区道路的一圈,私建则较为收敛,以花园和停车为主。

说是“乱象”,是因为很多私人搭建损害了公共的利益,比如占用公共绿地,甚而造成消防隐患。这些确实亟待规范。不过换个角度来看,这种“乱象”,却也蕴含着一种新的秩序。这种秩序不同于张开济所设计的“自上而下”的宏大控制,而是“自下而上”从局部生长出来的自发秩序。

这些灰色的地带,又是社区居民关系的一种外在的有形体现。每一家的院子,是这家人“势力”大小的明证。各家的力量在争夺空间的博弈过程中此消彼长,共同形成了一个动态平衡。

这两种秩序相辅相成。先有了原初空间结构形成的宏观秩序,才能允许后期的自发秩序附着在上面生长开来;而也正是这种后发的差异秩序,让居处其中的个人,有了一点根据个人意愿改造周遭环境的可能,在宏观秩序与个体之间的真空地带,填充起生活的丰富细节。

接触越多,越觉得百万庄是一个独特而复杂的存在。一个乌托邦的宏观图景,逐渐被时间覆盖上了世俗的烟尘。每一个当下,都是历史中一个极其精确又难以定义的瞬间。

作为中国近代住宅史上的重要实践和遗存,百万庄没有停滞在六十年前,而是不断生长。我期望它能获得外界的关注和保护,保护的关键,就在于其整体的空间结构和形态,这是百万庄的魂之所在。任何改扩建,都不应破坏原有的所谓“九区八卦阵”的结构,不应损伤周边院落式的围合布局。而对于居民的自发兴建,也应因其体现出的劳动和智慧而得到尊重,让其在公共力量的引导和规范下,形成更为良性的居住生态。毕竟在这一甲子的漫长光景中,这里的人已经学会如何利用智慧,营建和改造自己的居住场所,并在其中培育出独特的居住文化。

(作者陈瞰,男,1988年出生,江苏徐州人。毕业于清华大学建筑学院,现为成都家琨建筑设计事务所建筑师。本文发表于《中华遗产》杂志2016年第10期,本次发布版本略有改动,图片均由作者提供)

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司