- +1

万玛才旦的小说不像他的电影,有更多超越藏族文化的地方

对于大多数人来说,西藏是一块令人心驰神往的精神圣地,它是色彩鲜艳的——湛蓝苍穹、皑皑雪山、圣洁哈达,还有藏人脸上“美丽的高原红”。然而,一位生于斯长于斯的藏族导演万玛才旦却喜欢用黑白两种颜色表现藏人的真实生活。

万玛才旦:文学创作受电影影响

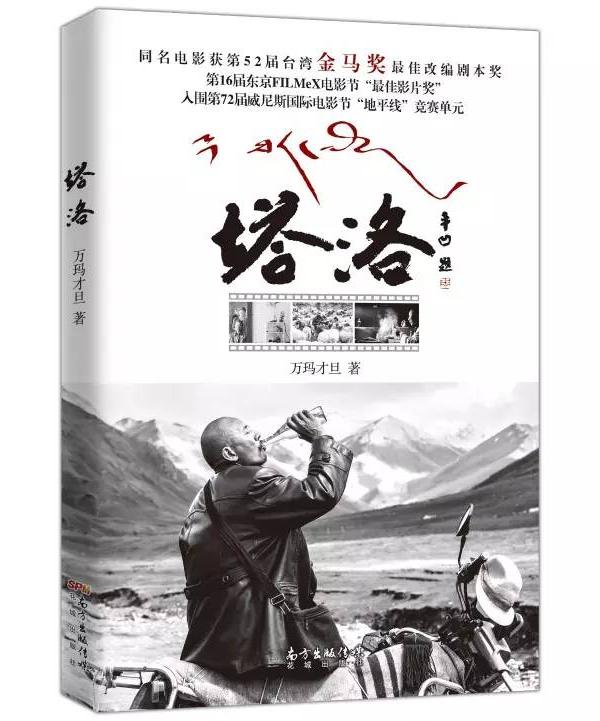

12月9日,万玛才旦的电影《塔洛》在国内上映。万玛才旦因为他的电影被众人知晓,但其实真正了解万玛才旦的人知道他的文学创作和电影创作是同时进行的。

2006年,万玛才旦首部故事长片《静静的嘛呢石》首映,而同年兰州大学出版社出版了他和藏族诗人旺秀才丹联合撰写的西藏密宗大师莲花生的传记《大师在西藏》。2007年,万玛才旦的第二部长片《寻找智美更登》首映。2009年,他的第一部藏文小说集《诱惑》以及翻译的民间传说《说不完的故事》出版。2010年,万玛才旦的第四部故事长片《老狗》首映,而在此之后,他出版的中文小说集有《流浪歌手的梦》、《嘛呢石,静静地敲》等。

2015年,电影《塔洛》首映,2016年6月,以《塔洛》为名的中文短篇小说集出版。电影《塔洛》就改编自这部集子中的同名小说。万玛才旦在接受采访时曾讲到这部小说原来就具备一些影像的元素。“这可能是因为在学电影或者拍电影之后,我在小说创作上有了一些变化,受到了电影的影响。让小说本身具有了影像化的表达。”

万玛才旦曾表示,《嘛呢石,静静地敲》这部小说集里的大部分小说都可以改编成剧本。“《塔洛》的第一句话就是一个影像化的描写:‘塔洛留着一根小辫子,在他后脑勺晃来晃去的,很扎眼。’”

万玛才旦的小说并不是民俗作品

有研究表明,在万玛才旦的电影、小说和翻译作品中出现和引用了大量的藏族民间文学作品,大致有《尸语故事》、《西游记》(西藏民间称为《唐僧喇嘛传》)、《智美更登》、《格萨尔王传》以及流传在青海尖扎一带的故事等等。

既然如此,万玛才旦的作品可以被看作是西藏民俗作品吗?其实不然,对小说来说尤其如此。万玛才旦的大部分小说并不像他的电影那样让受众一下子置身于西藏。剥离了主人公特有的藏族名字以及风俗文化后,它的故事有可能发生在这个世界的任何一个时空,而他的有些作品也被称为魔幻现实主义。为此,有研究者认为万玛才旦的小说是更接近于卡夫卡、贝克特等充满哲理倾向的寓言式小说。

在小说《乌金的牙齿》中,万玛才旦描写了“我”和转世活佛乌金之间的一段交往,就很有宗教反思的意味在其中。乌金在成为活佛之前,曾是“我”的小学同学,他数学不好,一直抄“我”的作业,后来也因为数学不好,乌金念完小学就不想念了。乌金成为活佛后要学习天文历算,不过他觉得比数学要简单。乌金20岁就圆寂了,人们到他家的房顶上找他的乳牙放进佛塔,而把“我”恰巧扔在那里的乳牙也当做乌金的乳牙拿了去。万玛才旦的小说中有西藏的意象,但他的小说显然已经超脱了这些意象。

在万玛才旦的小说《陌生人》中,讲述了女人公雍措和九个男人的故事,但其实除了“雍措”这个名字具有西藏的意味之外,其他所有的故事情节可以发生在世界的任何角落。其实,阅读万玛才旦的大部分小说都会产生这种感觉。

《塔洛》中藏人的现代化生存困境

与此前的“藏地故乡三部曲”的群体性关注不同,《塔洛》将视角转向了个体的生存状态,正是凭借此片,万玛才旦获得了第52届台湾金马奖最佳改编剧本。

《塔洛》发生在2004年全国统一办理第二代身份证时期,主人公塔洛是一位单纯的牧羊人,他独自和羊群在空旷的大山中生活。塔洛去县城拍证件照时,偶遇理发店的女孩杨措,产生了一种特别的情愫。杨措希望塔洛带自己出走远方,塔洛经过几番犹豫,最终卖掉了自己的以及帮别人放牧的羊群,并把钱全部交给了杨措。但一觉醒来,杨措带着钱不知所踪,彻底地打破了塔洛原本波澜不惊的生活。

《塔洛》最鲜明的特点在于它的视觉风格。黑白两色看似简洁,其实有更丰富的意义。在观影者看来,黑白色不仅使草原和城镇的建筑更加棱角分明,也使得塔洛布满皱纹的脸显得更加“沟壑纵横”,从而多了几分荒凉和沧桑,也让画面中人物的孤独感也愈发强烈。此外,黑白的色彩呈现也是一种对塔洛的世界观的隐喻。在塔洛看来,世界是非黑即白的,人的死要么“重于泰山”,要么“轻如鸿毛”;一个人要么是好人,要么就是坏人,这种简单的价值判断几乎伴随了他一生。

作家乐黛云曾说“西方诗学都是用镜子来比喻作品,作为镜子,首先被强调的特征是逼真......逼真地反映内在心灵”。同样,镜子作为一个重要的表达媒介,在电影《塔洛》中也多次出现,如派出所的办公室里,理发店的墙壁上。在这里,镜子不仅可以充当实物来丰富画面,更重要的是它作为隐喻手段所表达的抽象意义。实际上,导演万玛才旦也曾表示过,他在影片筹备之初就考虑到要用理发店的镜子来表现塔洛和杨措之间不真实、不确定的关系。

在影片中,塔洛出现在理发店的很多时候都是坐在镜子前,他永远都是通过镜子来观察杨措,他爱上的可能也是这个虚无缥缈的杨措的镜像。塔洛甚至隔着一条街注视着杨措,他身后左右颠倒的商店标志和塔洛幽幽暗暗的背影都喻示着两人关系并不是完全构建在现实基础上的。而等塔洛发现杨措带着钱不知所踪的时候,老式电视机的荧屏反射出来的扭曲画面,连带着因塔洛翻找电视柜带来的轻微晃动,实则表现了塔洛心中强烈的担忧。在下一个镜头中,商店标志忽然正了过来,一切虚幻的镜像都被打破了,塔洛开始怀疑“我是好人,还是坏人?”

1998年成龙主演电影《我是谁》一开始就提出“我是谁”的主体问题,历经千辛万苦, Jackie从原始部落回归现代社会,同时找回了“自我”。而《塔洛》却恰恰相反,主人公从农耕文明中走出来面对现代文明,最后却在现代社会中迷失了自我。

《塔洛》所呈现出的藏地风景和藏人生活与我们的想象大相径庭,西藏也不再只是我们主观臆想的精神圣地,而是一种真实的现实存在。《塔洛》把更多的镜头给了塔洛个人在现代化生活中的生存困境,我们却可以超越个体,审视其背后的群体。不可否认的是,随着时代的变迁,原本披着神秘面纱的藏区将会面临更多的文化冲击,传统与现代化、农村与城市化、宗教与世俗化,这些都是绕不过的时代命题。

现代化改变不了民族的根

正如万玛才旦小说所反映的那样,一方面,工业化不断推动着藏区的经济发展;另一方面,多元化的文化也必然会影响民族的传统信仰和文化。然而藏族是一个笃信宗教的民族,时至今日,他们可以骑着摩托车,开着小卡车在草原上驰骋,看完电视后再去诵经,但他们也会在转经筒上传递过往的岁月,在嘛呢石上寄托美好的祝福。万玛才旦说:“对藏族来说,血缘、文化、传统这些东西,是有根的。” 所以,现代性改变不了民族的根子。

笔者大学就读于西藏的一所民族院校,在校生中有将近一半的人都是来自西藏各地,朝夕相处近四载,对于藏人与城市化、现代化相融合的过程中所产生的困惑也有所见闻。

一位教授在上课的时候曾经说起,上世纪九十年代他深入藏区农村考察,村子里没水没电,晚上他和牧民借着月光聊天。那位牧民突然问起毛主席最近身体如何,在得知毛主席于1976年逝世的消息后,牧民不禁掩面而泣。我惊讶于西藏农牧区的信息的闭塞与滞后,然而也目睹了在藏族同胞身上发生的翻天覆地的变化。

当我第一次踏入大学校园时,放眼望去满是藏族同胞。最令我吃惊的并不是这么庞大的少数民族群体,而是他们根本不像我想象中那样带有明显的少数民族风格,而是大多都着现代化服饰,相形之下,反倒是我们这些汉族学生显得更“土”。他们的普通话虽然并不标准,但是与汉族同学交流几乎不成问题。相处一段时间之后,我发现他们身上大都没有从农村来到城市的拘束感和游离感,更多的是待人接物的热情和大方。

然而,笔者在上海读硕士期间又发现了一个很有趣的现象。每周去操场打球都会看到一群藏族的同学。在这支队伍中,他们互相用藏语交流,谈天说地,却很少跟汉族同学交流,也几乎没有跟汉族的同学在一起组队打球。我与藏族同学朝夕相处四年,自然也有亲切之感,有时会主动加入他们的队伍,这时他们都会很友好地欢迎我加入。

城市与农村都在现代化大潮中迅速发展,藏人也在积极的融入这个多元化的社会,然而在两个不同的环境中,他们还是表现出了两种明显不同的状态。他们在传统信仰中抵御着现代性的侵袭,同时又无意识地接受着现代性的创伤。也许在他们的内心深处,还是具有某种游离感。

参考文章:

龙仁青:《民间叙事背景下的文学艺术诉求——一种书写“佛经”般的冲动:万玛才旦的电影、小说及翻译》。

杨慧仪:《万玛才旦的寓言式小说——在深层意识对精神状态的叙述》。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司