- +1

武与汉之间·江滩与码头②:最后的水手

2021年7月,武汉汉阳南岸嘴,长江与汉江交汇处江面。 本文图片均为谌毅图

如果说历史上缺乏内陆纵深的老汉口就像一个沿江拉开大幕的条形舞台,那么江滩就是这个舞台的最前沿。

上世纪末的汉口,舞台行将更换剧目。那时,为乘船远行者码头送别,见证壮游启程,感受“烟花三月下扬州”,已是难得的经历。

高中毕业,正值香港回归,学校安排应届生在家看电视直播。英国人的冗长退场从下午持续到半夜,末代总督彭定康雨中挥别,最后登上不列颠尼亚号,驶离维多利亚港。那场雨真像是剧目更迭时的转场特效,那一幕后来也进入了新一代少年做题家的高中课本。

码头送行记忆

那年夏末,我也赶上了人生头一遭去码头送行。

江汉关下游南京路口正对面,武汉港新客运大楼建成还没几年,某同学胸前挂着袋子,里面装满了摇滚乐卡带,身后的轮船即将启航,将他带往上海某大学念化工专业,带往上学练吉他毕业玩乐队的沪上生涯,带往金融风暴后远走西欧的留学旅程。日后重逢时,已是上海人的他一再开玩笑说,当初上摇滚乐贼船,都是被我坑的。

不用等到高铁时代,长江客运在客运码头撤出汉口前便已早早衰落,高中时就没听说过有人坐船去外地,我下意识觉得,去汉口站坐火车才是有去有回,而坐船离开武汉,则别有一种无用而隆重,所谓“孤帆远影碧空尽”,怕是此去经年。

那之后没多久,干线客运码头撤出汉口沿江,客运大楼还挺新的,它正当年轻下岗,再就业时改成了武汉科技馆,暑假里整装接待小学生。外形上,客运大楼依然有如一艘停靠汉口的巨轮。巨轮退役改行搞科普,倒也顺理成章,只是我的码头送行记忆从此卸载,成了无凭无据的游魂,可疑且荒诞。

2008年,武汉,长江上的轮渡。

码头群的隐退

码头时代,码头阵列就是汉口沿江岸线的刻度。

码头们切割着岸线,从而也成为江滩上其他场所的尺度。曾经一元路口的老滨江公园就是这样,它始终只是被圈起的一个有限范围(相当于邻近一两个街区),当运营者试图把可能迎合码头旅人的一切都塞进其中,它就会变成一个内部爆炸的万花筒,一个仅限此刻、下一刻各自远飏的狂欢节岛。

1998年洪水过后,码头群从汉口沿江隐退(极少数轮渡码头除外),新建的汉口江滩公园失去了码头刻度线式的限定,呈现出沿着岸线无限蔓延的空间趋势。

这些年,汉口江滩公园逐步建成从龙王庙经江汉关、粤汉码头、长江二桥、江岸车站到后湖船厂段,已经超出了经典的汉口沿江范围(龙王庙-江汉关-江岸),规划最终长度将达到17.42公里,并且近乎完全连续。这种尺度的江滩,不可能再是传统意义上的码头公园,而注定会是城市构筑与水体之间的带状过渡形态,人与自然间的“非军事区”。老滨江公园那种“内爆万花筒”形态,在新江滩公园带上是不可想象的。

2009年11月,武汉汉口江滩,近长江二桥处。

晚清民国老照片上,沿江租界建筑排成横列,门前广场平坦方整,行道树点缀其间,游人凭栏峻临江水,岸线上没有明显高耸地面的防水墙,从建筑物前可以平视江面上的轮船。1954年洪水后筑起的高大防水墙,墙体自高约3米,顶部高程31.7~32米,高出1954年江汉关水位29.73米近2米,在挡住洪水的同时,也形成了视觉阻断,行人在沿江大道地面平视几乎,看不到江面。防水墙就是隔在沿江街区和江滩江面之间的一道刚性帘幕。

“外滩花园”的灰飞烟灭

码头撤离汉口沿江后,江滩一下子从码头景观的表皮下暴露出来。平均坡度只有0.159的汉口长江岸,形成大面积缓坡滩涂,这是一个需要得到回应的巨大留白。

这个空白被设计成三级台地。以汉口江滩一、二期为例,第三级平台是流线型戏水台地,在长江二桥附近宽阔地带呈现为大片原生态湿地,高程相当于长江常年水位,每年被淹没九个月。第二级平台有绿化和基础设施,没有构筑物,高程25米,相当于设防水位,每年被淹没三个月。一级大平台设有公园休闲设施,高程高于1931年洪水江汉关最高水位28.28米。

2021年7月,武汉武昌,自武汉长江大桥俯瞰中华路亲水平台。

沧浪之水浊兮,施工时把江水抽上来,水流走,泥沙沉积堆叠,就会形成台地。新江滩仅一级平台的平均宽度就达到了160米,每年6月上旬涨水后,从三阳路闸口走到被淹没的三级平台踏浪,要跨过近两百米路面,枯水季节甚至要走超过四百米才能跨过平台、滩涂到达水边。汉口江滩建成后,一个在防水墙外、面积可与墙内旧租界区等量齐观的独特区块完整浮现出来(旧租界区,据《武汉通史》,约2804亩;汉口江滩,据《江岸区志》,一二期62公顷,三期120公顷)。

不难看出,这种设计行洪优先,意图把江滩变成柔性河道的一部分。没人能用刚性的沟渠锁住这样一条水量全球第三,径流变化剧烈的大河。夏季汛期,每秒钟汹涌而过的江水可达76100立方米,只要三分钟就灌满一个杭州西湖;而在冬天,这个数字可能只有2930立方米,缩减为峰值的3.85%,那时栈桥随滩涂起伏蜿蜒,迤逦而去,终点的趸船只是遥远的玩具。

滩涂随季节剧烈消长,这样的画面曾是整个汉口的命运图景,汉口北面紊乱庞杂的水系与更为低洼的地势(江汉关26米,向北赵家条23米,再北张公堤外低于长江平均水位),使得北面的水患很多时候更甚于地势略高的南面临江一线,历代堤防一路向北推进,逐渐使成片滩涂/洪泛区基本退出现今汉口主城范围,但并没有根本改变腹地地势。今天,汉口水患“涝甚于洪”的特点,还是南高北低、南江北泽的遗产(排涝不便)。

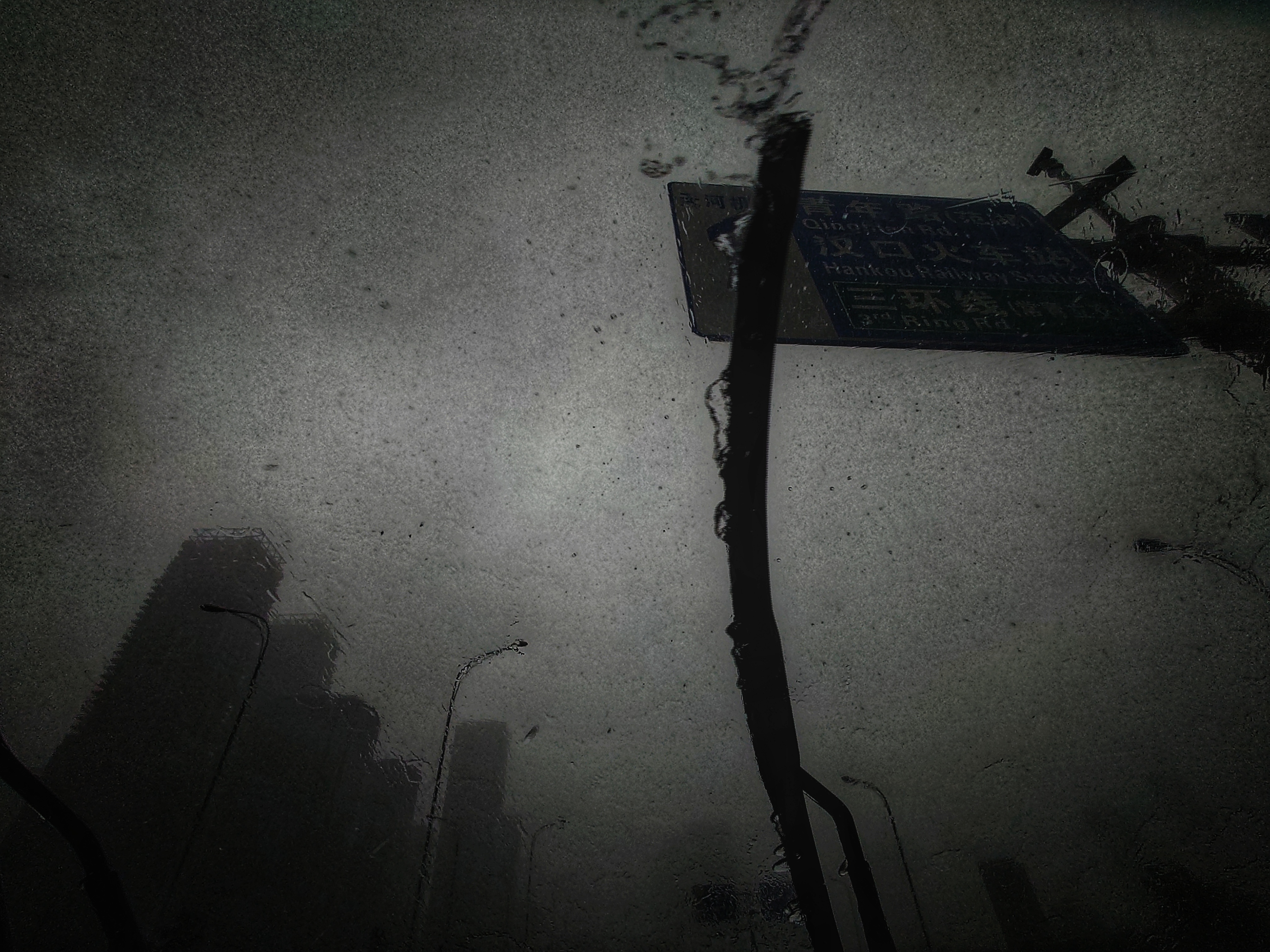

2021年6月,武汉汉口,暴雨中的宝丰路高架。

低洼腹地的内涝最终还是要辗转排进长江,只有堤外长江行洪通畅,汉口才能内外保全。因此,在汉口说起“江”,并不仅仅指向彼时长江水体本身,而是包含长江水体的“可能性”,这个可能性的最大边界,就是沿江大道上钢筋混凝土筑起的防水墙。一旦连接防水墙的诸闸口被放下,就是城市在拒绝可能性溢出边界,避免长江破防。

近代对外条约早已解除,这座城市又与长江“立约”,这就是那场洪水后江滩上一连串剧变的意蕴:以防水墙为界,许诺容纳而不是锁禁巨流,哪怕枯水季节,滩涂也是长江的领地,允亲近,允敬畏,不允占领。

这个进程也不是一帆风顺。2002年,几经周折后,长江大桥桥头下,防水墙外江滩上的新建住宅区“外滩花园”才给拆了,后续纠纷一地鸡毛。该项目广告语主打“我把长江送给你”,事情最后演变成城市付出巨大代价,把江滩还给长江。开发商和业主恐怕很难想象,当初一路绿灯通行,何以终点处会是一声爆破、灰飞烟灭。

江滩与武汉的“本我”

武汉的各种“混乱”表象,背后有治理因素,也源自“三镇合一”带来的内生冲突。

汉口、汉阳、武昌三城源流复杂,三城交融而成的武汉依然是并将继续是一个切面丰富、质地杂糅、空间跳跃、边界与中心暧昧不明的独特城市,其边界不仅存在于四周,而且存在于中心。汉口区域的城市中心边界,正是前文述及的防水墙/闸口一线。

2021年1月,武汉汉口,芦沟桥路江滩,芦苇收割后。

防水墙外,几乎无限延伸的新江滩公园带,是一条过于漫长的天人防线,它可以抵御空前的洪水冲击,却无法杜绝风浪泥沙日复一日的景观渗透。作为一项工程,人类所谓完工只是单方面的。新江滩三级台地的下部,因为长期被江水侵蚀浸泡,泥沙不断堆积,越来越呈现出野性的样貌,相比被过分雕琢的上部公园,下部湿地更能吸引市民撒野。

码头如铠甲,公园如妆容,滩涂才是皮肤,防水墙外江滩公园的底层意义是滩涂,因此,与其说它是公园,不如说是市中心的郊野,自然的飞地。飞地之不同,在于遵循的法则不同:从城市领地穿越到自然飞地,意味着穿越者逃离城市法则的桎梏,寻求自然法则的庇护。哪怕置身于繁华心脏的汉口沿江,只需要一个转身,跨过防水墙闸口,你就穿越了城市的边界,成功出逃。

景观的反差是剧烈的,身后灯火阑珊,身前仿佛世界尽头。江滩是永恒的反面,它总是起落来去,去年在水边写下的字,今年不会再有。秘密是安全的,秘密随波而逝。

2021年6月,武汉,汉口三阳路江滩。

想要看见武汉这座城市的“本我”,就应该来江滩。

武汉人总是在入梅后和江水一样高涨、亢奋,“走,去看水!”,一天天看着江滩“一家人”雕塑没入水中。甚至有人借机当着“看水”人群下水秀帆板、秀皮划艇,毫不掩饰地哗众取宠。节日传统常见的起源之一,就是人们会周期性地自我动员起来应对危机。“度汛如过节”,是此间市民不正确而心照不宣的集体默契。

枯水时,武汉人又与河道一样萧索放空,与滩涂一样野性蔓生。

2009年11月,武汉汉口江滩,近长江二桥处的芦花与雾霾。

长江大桥苏式桥墩“梳理”江流逾一甲子后,武昌一侧水急流深,汉口一侧浅慢,到长江二桥下淤积在江滩下部台地上,形成连片滩涂,滩涂上长出高可没人的野生芦苇荡(实际以南荻为主),蔓延达六公里,每年秋冬就成了荻花的海洋。涨水一片汪洋,水退遍地芦苇,不就是几百年前汉口最初的样子么?

坊间传说,一个人的食指若被江滩芦荻叶割破后留下伤疤,这样的人会喜欢上同性。可惜近年芦苇荡上空侵入红色钢铁栈道,说是方便赏花,实则一览无遗,隐秘全无,不复忘情。

参差荇菜,左右采之,到春天,江滩又成了武汉人发挥薅野菜传统艺能的胜地。艾蒿可成束插在门上辟邪,地菜可入春卷馅料,可在“三月三”煮鸡蛋……于是乎,漫坡遍野都是竹篮和娃。

更多时候,武汉人在江滩临水发呆、放空。逝者如斯夫,就像其他双边关系,双方总是在对抗中相互塑造,渐渐情与貌、略相似。

2021年7月,武汉汉阳南岸嘴,长江江面。

可能是塞纳河水泥沙含量不高,在巴黎旅行时,我看见的塞纳河没有江滩,几乎是一条被巨人放置在市中心的石头水槽(垂直落差的两级平台),又或者巨人把一道宏伟的城墙一百八十度翻转过来,城墙原本向上凸起的一面变成嵌入地下,城墙的反面接住了河水。通体人工的河道似乎在表明,这座城市的文明已经完成、闭合,就像成年人的颅骨。

巴黎市区塞纳河道人为的刚性,与遍布这座城市迎风扬尘、望而生畏的巨大广场,与分毫不差穿过埃菲尔铁塔胯下直达蒙帕纳斯大厦顶端的落日余晖,相互匹配,它们相互说明着彼此,说明这座城市诞生于明确的超人意志,而不是纷乱冗杂的生活之流。在武汉,可能只有带着苏式痕迹的洪山广场最接近巴黎的刚性恢弘,汉口江滩则相反。

2015年1月,武汉汉阳江滩,对岸是武昌船厂。

最后的水手

十来年前,夜游初见模样的新江滩时,我曾意外得到陌生人帮助。当时正要谢过别过,对方突然提出,一起宵个夜。

几个小时过去,后半夜,巴公房子洞庭街边的宵夜摊子准备打烊,我扶着这位夜泊汉口的末代水手来到黎黄陂路附近的江滩闸口。他已和他的故事一样烂醉不经,大腿高的栅栏,人趴在上面爬不过去。

栅栏这边的街市灯火透彻,栅栏那边已经熄灯,江滩、江面一团漆黑,分不清彼此。滩涂、码头、轮船属于长江,而长江属于星辰大海。此时此刻,只要越过这道界线,就逸出了城市,离开了汉口。我推了一把,末代水手终于翻过栅栏,滑出星舰舱门,没入幽邃太空。

2015年7月,武汉,汉江中的泳者。

他穿过整个1920、1930年代的江滩夜色,从大阪汉沪趸船登船,驶向风云莫测的南京、上海。

他穿过1951年的江滩夜色,登上最后的橞豊码头,或者稍往下游,最早的海军第一码头。

他穿过2010年代的江滩夜色,等待他的大概率是留守的长江航运集团某趸船,末代水手上船跑完最后一趟,到港登岸,消失于城市,看不到尽头的城市。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司