- +1

朱东润先生诞辰120周年:遗著二种近日重新整理出版始末

【编者按】

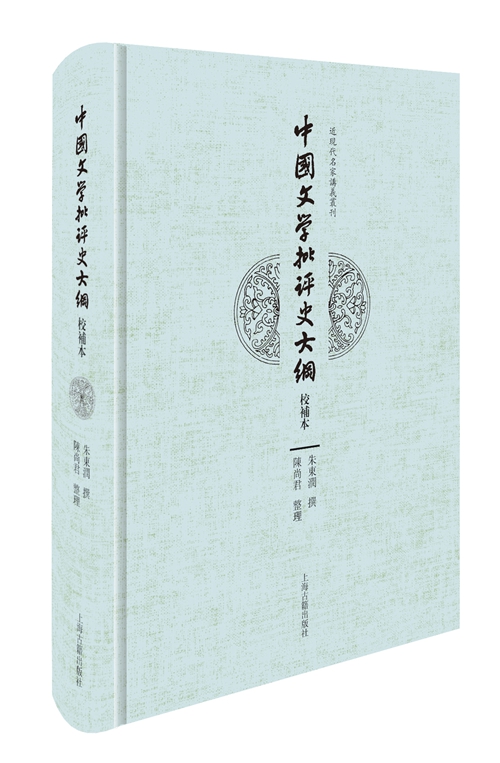

2016年12月6日,是朱东润先生诞辰120周年。值此二甲子之年,朱先生的弟子陈尚君教授重新校补整理了朱先生的《中国批评史大纲(校补本)》和《元好问传》,由上海古籍出版社在11月推出,作为对先生学术人生的纪念。

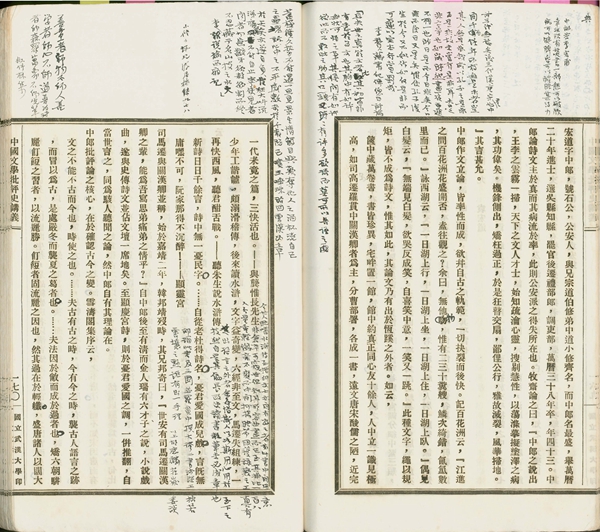

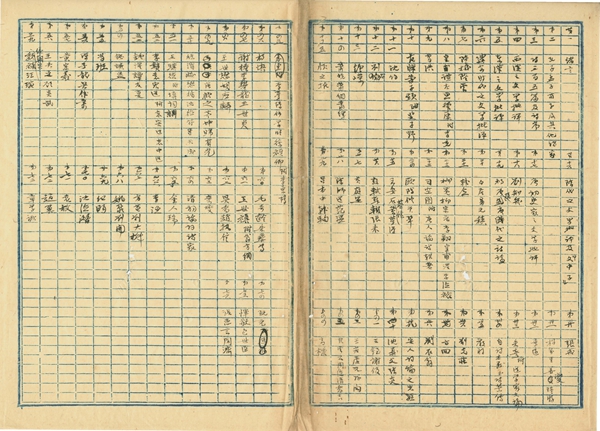

二书此前均曾出版,然而由于时代的因素,整理稿有所缺漏。如《中国批评史大纲》1944年出版于重庆开明书店,因战火焚乱,当时1937年修订后的写定本仅存一半,此书由1933年第二稿后半部分和1937年的修订稿前半部分拼合而成。然而陈尚君爬搜档案史料,发现了1937年修订本的最后十八章,即以此再现朱东润先生生前手定修订本的面貌。而《元好问传》,早年由朱先生弟子王羿群先生整理,东方出版中心出版。原整理稿有删节、不完整之处,如元好问早年经历的部分,陈尚君先生于朱先生手稿中搜得各种未收入文字,最大限度地保留了原稿的内容,较上一整理本增加万余字。

以下二文是陈尚君先生所撰述的两书文本变迁的始末,原刊于《文汇读书周报》书人茶话专栏“濠上漫与”,澎湃新闻经作者授权转载。

《大纲》校补本的新内容

《周报》今年7月11日,发表拙文《修补战火烧残的学术》,介绍朱东润师之名著《中国文学批评史大纲》在抗战特殊时期在重庆出版,定稿的后半因战事失落在武汉,只能以定稿之前半与1933年本《讲义》之后半拼合成书。定稿的后半有18章战后取得,另25章则已失去。今年适为朱先生诞辰120周年,乃根据先生自存1932年、1933年、1937年、1939年四次讲义,以及定稿残稿,重新整理为《大纲》校补本。恰值抗战纪念日,故先期介绍。刊出后,编辑转告读意见,希望了解更多的细节,也希望知道校补本有哪些新内容。此书可于月内出版,我也乐意在此再做些介绍。

朱先生讲授文学批评史,是接受时任武汉大学文学院长闻一多教授建议,1931年始授课,次年校内印出第一版讲义,题记讲到当时惟一的专书,即陈钟凡《中国文学批评史》,肯定其“大体略具”,但也批评其繁略、简择、分类不能尽当,行文时,则陈书已有者不妨暂缺,全稿写到明末钱谦益止。1933年讲义即不考虑与陈书之交涉,将清一代二十多节全部写出,对前次讲义也有很大改写。1936年至1937年,又用一年多时间再度增改写定,无论文献的补充或是论述的准确,因有多年的教学实践,又有系列专题论文的发表,较前二稿有很大提高,增删亦多。定稿虽缺了25章,在前次讲义的批校中仍有痕迹可寻。我特别感到,一部现代学术名著的诞生,其前期必有充分的学术准备和反复推敲,恰好先生四次讲义的印本都有所保留,讲义各本都有先生讲授时留下批注,加上残存18章定稿残页,可以整理出新本。新本除最后18章改用定稿之正文外,对可以看到的历次修改痕迹,也尽可能地予以保留,对已佚定稿也作了勾稽考索。此书曾是上海古籍出版社前身古典文学出版社1956年成立后出版的第一批著作,上周古籍社举办六十周年庆典,《大纲》此时出新版,也是难得的纪念。

《大纲》有几章在讲义基础上几乎全部重写,我也将初稿保存。如首章为全书之总纲,初提英人高斯(Edmund Gosse)《英文百科全书》《文学评论之原理》之说,认为文学批评是“判定文学上或美术上的对象之性质及价值之艺术”。 《大纲》则更多强调民族文学特色,认为“主持风会、发踪指使之人物”,“折衷群言、论列得失之论师”及“参伍错综、辨析疑难之作家”所发之议论,“皆所谓文学批评也”,取径更宽,也更符合论述之实际。先秦批评,讲义最初仅一章,从季札观诗谈起,《大纲》分列二章,将季札删去,评价更精当完整,旧稿仍存,见修进之迹。

1937年定稿残本,这次是首度完整发表,修改幅度很大。其中新写部分有翁方纲、郭麐、包世臣等章。今人多称翁之诗论为肌理派,先生似乎是首次将翁拉入批评史研究对象的学者,仅附与王世祯后,认为“谓神韵之说,出于格调”,“ 言诗主肌理,自谓欲以救神韵之虚”,足成一家说。包世臣最有名的著作是论书画的《艺舟双楫》,先生则举其论文诸篇,赞誉其“斥离事与理而虚言道者之无当”,“ 通八家之藩而得其窾要”。此外,增补内容较多的部分,论诗则王士禛、吴乔、沈德潜、袁枚各章增补较多,如沈下增加讨论温柔敦厚为诗教一节,袁枚增写论性情一节,都很重要;论文则刘大櫆、曾国藩二章有较多增改,章学诚部分增加一节。刘下增气盛、音节二段,曾下增改尤多,如云:“姚、曾论文,同主阴阳刚柔之说。惜抱所得,于阴柔尤深。”曾“所得者于阳刚为近,故屡言好雄奇瓌玮之文,而所以求之于行气、造句、选字、分段落者,言之尤累累。”应是早年得闻唐文治先生授古文时所特别看重的见解。

新本保存了几本讲义中当年删弃或改写较多部分的内容。整章删去者有《王铚谢伋》一节,主要谈宋人的四六批评。四六指宋代的骈文,主要用于官方文件和人际应酬,古文占据主流后,渐为文学史所忽略,但其体式其实有许多变化,也有不少名篇。从朱先生遗稿看,是否在《大纲》保留此章,颇多犹豫。现在附存此节,足可参考。另外讲义曾以“苏辙张耒及惠洪”为一章,定稿时将苏辙、张耒二人附在苏轼后,将惠洪部分删去。近年学者关心宋代禅僧诗作及其诗论,先生特别注意到惠洪论诗“主明理”,所提“妙观逸想一语,别具会心”,“ 其言至可翫味”,都具特见。此外,各章节多少不等地删掉一些有关文学风会与文人为人之议论,估计是为保存文学批评的主线,将枝蔓内容削除。所删部分,也有许多独到的认识与评论。如评价元初方回之为人:“其生值首鼠两端之时代,其人为自相矛盾之人物。故当蒙古南侵,开城降虏,而抗志古昔,自比渊明。流连杭郡,躭情声色,而伪附道学,动称文公。”颇鄙夷其为人,但又肯定他“论诗盖一极精微之人,持论往往细者入于无间”,并揭发其论诗诸多矛盾之说,甚具眼光。述元明南北曲演进大势,则云:“北曲盛行,始于金元,至明初而南曲复盛,是后二者争为雄长,而南曲之迈进,迄非北曲所能比拟。至于中叶以后,昆曲完成,而南曲独擅一时矣。元人杂剧率以四折为主,南曲演进有至数十折者,此其繁简不同也。元剧之中,方言俚语,往往迭出,迄于明人,虽一面推为行家,重其作品,而方言之势已渐衰,迄不能振,绮语文言,代之而兴,甚至宾白全用对偶,此则文质不同者又一也。论者或仅就文体一方,判别时代,而慨然于剧曲之渐漓,此言非也。文学作品,惟戏曲所受时代之影响为最大,诗文之作,虽不获见于当时,尚可取信于后世,故作者尝有以自负,不易为时代所左右。独戏曲之与观众,其关系至切,无表演即无戏曲,凡不能取悦于观众者,其作品即无有流传,故观于元明剧曲之变迁,而元明两代观众之情状,略可知矣。”对皎然《诗式》之评价,则云:“《诗式》文章宗旨一条,论谢灵运之诗得学佛之助,于诗家境界,颇有见地。其他之论,虽称述祖烈不无过誉,然熟读谢诗,自抒己见,过而存之可也。”对曹植文论之批评,亦颇一针见血:“或谓子建《与杨德祖书》,备述当时作者,茫无定评,此或语本泛泛,意非评论,遽加讥弹,宁能尽当。然植之论文,确有笼统之病。……此种春荣清风,高山浮云,秋蓬春葩,洋洋皜皜之辞,托义若甚高,案之于实,不得其命意所在。后来文家撰述,多用此例,徒见辞采,无裨论断,皆曹植为之厉阶也。”也非通人不能有此认识。前后删改,当然有研究斟酌中见解的变化,也有评价分寸的把握,因其中皆不涉旧说之谬误,附而存之,足供今人参详。

在自存讲义中,还夹着当年授课时的几份考试题,我也接收出版社的建议,移作附录,藉见当年授课之实况,录一题于下:“萧子显云:‘若无新变,不能代雄。’此文章贵新之说也。元好问云:‘苏门果有忠臣在,肯放坡诗百态新。’若有不满于新者,何也?能折衷于其间耶?李德裕论文章,‘譬诸日月,虽终古常见而光景常新’,果有是耶?所谓常新者又何指,试抒所见。”

元好问的大节

“问世间情为何物,直教人生死相许。”琼瑶小说中流传最广的名句,其实出自金元间大文学家元好问笔下,仅“人”字为琼瑶所加,并将上句“人间”改“世间”,以适合现代人理解。这首词习称《雁丘辞》,词牌《摸鱼儿》,有序云:“乙丑赴试并州,道逢捕雁者云:‘今日获一雁,杀之矣。其脱网者悲鸣不能去,竟自投于地而死。’予因买得之,葬之汾水之上,累石为识,号曰雁丘。时同行者多为赋诗,予亦有《雁丘辞》。”这一年是金章宗泰和五年(1205),元好问十六岁,在往太原应试的路上,遇到猎户杀一雁,另一雁虽已逃脱,仍悲鸣不肯离开,竟投地自杀。雁之重情,感动了这位天才少年,乃买下双雁,郑重礼葬,作词颂之,一时和者甚多,今仍可见他的友人李仁卿和作,有“雁双双正飞汾水,回头生死殊路。天长地久相思债,何似眼前俱去”之句。

然而元好问不幸处在天崩地坏的动荡年代,蒙古铁骑消灭金王朝的战争延续十多年,中原民众遭屠戮流离,生死惨痛,超过了任何一个时代。元好问写下大量丧乱诗,叙述自己的经历,写下一个时代的痛苦。他在内乡、镇平任上,写《岐阳三首》,咏蒙古攻陷凤翔战事。朱东润先生说:“好问诸诗,以七律为最高,七律诸诗,又以《岐阳三首》为最高。在这三首之中,充满了情感。悲愤、惋惜、怀念、怅恨,各种各样的情绪,而又音调铿锵,居全集之首,真是自有七律以来,不可多得的杰作。”这时还身处战事以外。次年入京为官,亲历蒙古进入汴京后的掳掠与屠杀,有《癸巳五月三日北渡三首》:“道旁僵卧满累囚,过去旃车似水流。红粉哭随回鹘马,为谁一步一回头。”“随营木佛贱于柴,大乐编钟满市排。虏掠几何君莫问,大船浑载汴京来。”“白骨纵横似乱麻,几年桑梓变龙沙。只知河朔生灵尽,破屋疏烟却数家。”《续小娘歌十首》,录二首:“竹溪梅坞静无尘,二月江南烟雨春。伤心此日河平路,千里荆榛不见人。”“太平婚嫁不离乡,楚楚儿郎小小娘。三百年来涵养出,却将沙漠换牛羊。”写出蒙古军将汴京城中宝物车运船载而北,中原千里荆榛,白骨纵横,三百年涵养的文明,就如同这些“楚楚儿郎小小娘”一样,驱赶到沙漠换取牛羊。时代之惨烈,超过了曹操笔下的汉末,杜甫亲见的安史叛乱,以及韩偓所经历的唐末战火。元好问记录下时代的惨酷,成就自己的不朽。

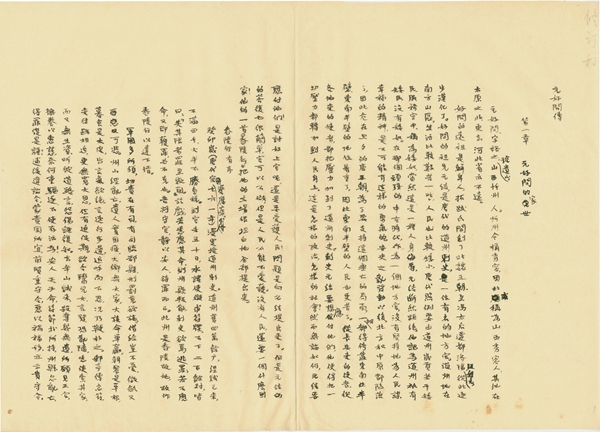

朱东润先生一生从事传记文学写作,用英国传记文学手法,揭示中国历史上不朽人物的生命历程和作品寄寓,开拓文学研究的新路。将近九十岁时,选定元好问为最后一部传记的传主。详尽阅读元好问的所有著作,阅读元氏同时代的作品以及史书后,在九十一周岁前夕,完成写作。先生九十岁有诗咏怀:“经行带索有遗篇,九十衰翁剧可怜。我与荣公同一瞬,尚思为国献残年。”这种精神值得永远记取。

记得1986年左右,与先生曾有过长谈。先生说根据以往的一般认识,选择元好问,很充分地阅读了元的文集和同时史料后,对元氏在金亡前后的从政为人,获得一些新的认识,并不全如前人所述为金源文宗,大节凛然,而是奔走南北,节义有亏。师前此所写传记人物,包括张居正、王守仁、陆游、梅尧臣、杜甫、陈子龙等,都是忠烬谋国、大节明朗的人物,先生作传记表彰他们的功名事业,激励民族正气。元好问与他们显然有所不同。先生说,九十岁年纪,没有精力更换传主,重新阅读文献。元好问先世出自鲜卑,虽高度汉化,正也不必以汉民族正统立场对他提出要求。前此写了许多人物,最后一位有些变化,也还是好事。

这里说到的大节,是宋明以来士人反复强调的人生选择,所谓忠于国,恤于民,孝于亲,信于友,皆是,大则为三纲五常,小则为仁义礼智信,即文天祥《正气歌》始终萦绕于中怀而不能轻忘者。先生对元好问的批评,集矢于他一生中的三件大事。

一是为崔立树功德碑。蒙古围金都汴京势急,金哀宗出奔,西面元帅崔立杀诸权臣,向蒙古投降, 群小附和,请为崔建功德碑。先请王若虚,若虚自分必死,仍拒绝。后找来有文名的太学生刘祁,写成初稿,再请元好问大幅修改润饰,方得定稿。此后崔立败亡,元对此讳莫如深,坚决否认,但刘祁晚年著《归潜志》,详记草碑始末。先生说:“从刘祁和遗山两篇作品相比,他们之间是有相当的距离。但是刘祁并不讳言自己也参与其事;遗山则竭力洗刷,正因遗山亟于洗刷,愈觉刘祁的可信。从另一方面言之,遗山有《东平行台严公神道碑》、《东平行台严公祠堂碑》、《顺天万户张公第二碑》,能为严实、张柔作碑,当然也不难于为崔立作碑,因为从大义讲,三人的为蒙古前驱,其实是没有什么差别的。”

二是蒙古包围汴京之际,元好问上书蒙古宰相耶律楚材,歌颂其可当古之名相,并罗列“南中大夫士归河朔者”数十人,建议楚材“求百执事之人,随左右而取之,衣冠礼乐,纪纲文章,尽在于是”,向敌酋推荐今后可用人才。先生说,元好问“斋戒沐浴,献书敌人的头子,歌颂他的萧曹丙魏、房杜姚宋之功。不但他自己如此做了,还要拉上一大批人,希望敌人主盟吾道,乐得贤才而教育之。在读到这篇对于中书相公阁下的作品以后,只感觉得是在发昏,莫非我是在头脑发昏,竟把《续小娘歌》和给中书相公阁下的献书作为一个作者的作品?莫非是有两个元好问,一个是同情人民,把吃苦受罪的人民认定是自己的血亲骨肉,一个是厚颜无耻,把满手血腥的敌人当作自己的再生父母?假若这就是文学,那么文学还有什么可以提出的价值呢?”

三是金亡以后,今人都赞赏元好问为保存金源文献做了可贵努力,先生则发现元在编管聊城后,依附割据者严实而得到照顾。先生特别注意到,在十三世纪前半期蒙古、女真及南宋的角逐中,山东出现四位强者,即杨安、李全、严实、张柔。前二人败亡后,严、张坐大,反复无常,残虐是逞,但元好问极力为二人唱赞歌。对《东平行台严公祠堂碑铭》,朱先生认为:“好问对于严实的歌颂,是作出最大努力的,但是要从民族立场上看,是不无遗憾的。”又说:“他对于严实、张柔这批朝秦暮楚,终于为蒙古屠戮中原人民的将士,周旋往来,尽情歌颂,已经是难于理解,及至《洛阳》这首诗,欲就天公问翻覆,那就更无从索解。假如天也发问,遗山的反复,居心何在,那又怎样作答呢?”又说:“及至蒙古南来,不但对耶律楚材卑躬屈膝,即对于严实、张柔亦复歌颂备至。文人之为世所轻,正文人之所以自取,不能不令人为之三叹。”这些都是很严厉的批评。

人非圣贤,孰能无过,生当乱世,存活为难。先生反对以今人之立场来评说古人,但对古人之失德,也认为无避隐之必要。这是他写作传记的基本立场,且得以贯彻始终。

朱先生著《元好问传》,与他前撰各传一样,将元好问生前身后各百年间之大时代写出,并将元之一生行迹与文学建树写出,将他的委曲附从也不作掩饰,是当代人物传记中的佳作。此书1999年曾有整理本,由东方出版中心收入《朱东润传记全集》出版,稍有删节。本次由我整理,全部依据原稿,另找到一些未经装订的散稿,新增逾万字,由上海古籍出版社赶在朱先生诞辰120周年前夕出版,以为纪念。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2025 上海东方报业有限公司