- +1

土耳其:国家的边界是模糊的,真正的边界是文化

土耳其:国家的边界是模糊的,真正的边界是文化 原创 罗伯特·D. 卡普兰 三辉图书 收录于话题 #罗伯特·卡普兰 4个内容

《安纳托利亚往事》剧照

伊斯坦布尔横跨了两大洲、两个气候带,甚至东西方两种文明,它是在冲撞、回弹和再次冲撞中形成的。20世纪末,大量的人口涌入伊斯坦布尔,“不被接纳的人首次对他们自己的土地提出新的主张,在混乱中形成关于社群和自助的哲学”。

风,就像时间,疾行经过条悬木以及高耸的黑丝柏,就像我步行穿过托普卡帕宫(Topkapi Seraglio)高墙般的庞大围篱,最后来到幸福门(Felicity Gate)——宏伟的“高门”(Sublime Porte)的斑岩柱、圆锥形塔、金箔以及圆屋顶。“高门”,这个绝妙的法语词组曾被用于外交速记,指代奥斯曼土耳其君主的领地(就像白宫代表美国总统的职位一样),而这整个世界包括北非、近东,以及巴尔干地区。

由于奥斯曼帝国据位很久才告终,因此它的老朽在其附属民族身上根深蒂固。这点可以帮助我们解释为何在当代历史的冰川时期——这个时期以新月沃地(Fertile Crescent)的集权主义与东欧共产主义为特征——告终之前,动乱威胁了苏丹从前的领地,从波斯尼亚到尼罗河谷,再往东到美索不达米亚。

我站在海岬上,“萨拉基里奥角”(Seraglio Point)位居巴尔干半岛的最东端,也是奥斯曼苏丹的前都城。对岸是亚洲高原的开端。一如往常,这个冲突点上的气氛,如同一个庇护所。海鸥振翅,杂草丛生于大石板间,风从三个流域聚合的那一点吹了过来:金角湾(Golden Horn)、博斯普鲁斯海峡(Bosphorus Straits),以及马尔马拉海(Sea of Marmara)。用艾略特(T. S. Eliot)的话说,就是“旋转世界里的静止点”。

萨拉基里奥角,1975 ©阿拉·古勒尔

地理决定命运。伊斯坦布尔横跨两大洲及两大气候带——黑海的鞑靼式阴郁,以及地中海的温暖洋流,到了20世纪末,它成了板块移动的一个重要例证。它是希腊-斯拉夫东正教会(Greek-Slavic Orthodox)世界(欧洲世界,但也有部分属于东方)板块,以及突厥语族世界(东方世界,但西化了)板块相互冲撞、回弹,然后再次冲撞而来的。希腊拜占庭曾统治这里长达1000年,直到他们被自中亚迁徙来的土耳其游牧民族打倒。现在这里已经有了新的游牧民族,最近一批从东安纳托利亚来的农民,则正要完成他们对土耳其最西边城市的征战,然而,从这里发出去的其他震波,有可能会引起更多骚乱,造成更多伤害。

人类历史就是游牧生活的历史:根据备受争议的理论,人类迁徙的路线从黑色非洲往上到尼罗河流域,进入新月沃地,然后沿着印度河与恒河向东到东方,甚至更远。为了一窥21世纪初期的宽广轮廓——那是一个史无前例的游牧生活时代,或者,如果你喜欢的话,可以称其为难民移动的时代——我选择跟随可能是早期人类迁徙的路线。因而,我从撒哈拉以南非洲与尼罗河谷,旅行到新月沃地北方箭头形状的部分——安纳托利亚,突厥人称“Anadolu”,亚洲就从这里开始,它有时被译为“母矿脉”(mother lode)。安纳托利亚是历史上的迁移路线中到欧洲、亚洲与非洲的主要陆桥。在加泰土丘(Catal Huyuk)遗址的中心部分,通常都是干涸且贫瘠的断层里,考古学家发现了9000年前,这个世界上最早的山水画。它向我们展示了火山爆发的图景。

由于伊斯坦布尔的重要性主要取决于它的位置,因此在冷战时期,当苏联政权人为地分隔了欧亚大陆,伊斯坦布尔就从历史上退位了。但在1989年后,巴尔干半岛上的土耳其再也无法与其他西方国家分开,也无法和它的表亲高加索、中亚和东方切断联系。于是,传统的地理学又回来了。历史上永久的游牧民族土耳其人,终于可以重新进入历史了。

我是一个时间旅行者,却未必是一个浪漫的旅人。托普卡帕宫是我地图上的一个点,但这个城市的其他部分却不是,比如大巴扎集市(Grand Bazaar)、“神的智慧”——圣索菲亚教堂(Hagia Sophia),或是金角湾上的咖啡馆。这间咖啡馆曾是19世纪法国小说家皮埃尔·洛蒂(Pierre Loti)笔下一个虚幻之地,他在此地与一个蒙着薄纱的彻尔克斯(Circassian)女孩亚丽艾莉(Aziyade)陷入爱河。相反,我在地图上圈选的是一个文学旅者很少会去的地方。

阿拉·古勒尔(Ara Guler)是当地的摄影师,他曾经记录了20世纪伊斯坦布尔的建筑发展。“我是一个视觉的历史学家,”他告诉我,“在20世纪末,我的城市里,我几乎已经找不到可以拍的地方了。这里已经没有美学了。从车窗内看出去,不是一个村庄,不是一个城市,只是一坨屎。”

©阿拉·古勒尔

而这坨“屎”的未来已被决定,这里也是我有意在地图上圈选的部分。

我离开托普卡帕宫,开始行驶。我穿过跨越了博斯普鲁斯海峡的桥,从伊斯坦布尔非洲的那一边来到亚洲的这一边——从巴尔干半岛到安纳托利亚。我大约开了一小时车,还在伊斯坦布尔境内,但不是浪漫记忆中的伊斯坦布尔。我的旅行指南非常奇异:《垃圾山传奇》(Tales from the Garbage Hills),这是一本残酷的写实小说,是土耳其作家拉提夫·泰金(Latife Tekin)所写的,关于这个城市里棚户区生活的故事。这位小说家描述了一些社区,它们是“由泥土与化学废料所创造出来的地方,有塑料盆屋顶,油布窗户,以及由湿水泥和煤渣制成的墙”。

苏丹贝利(Sultanbeyli)就是一个这样的地方。

首先映入眼帘的就是潮湿的尘土,以及一条无止尽未铺设的路,路面坑坑洼洼,和非洲的道路别无二致。我盯着脱落的墙面,内部的铁都锈了;煤砖与波状铁片构成的奇异城市建筑、焊接工闪电般的火光、轮胎店、金属招牌,以及烂泥:满是废石堆的山脉和田野。工厂排放出黑烟。一个牧羊人带着一群羊,穿过距离一个建筑工地一两米的泥地。这样的发展没有重点,没有商业区。一种什么都不是的景色,就如古勒尔告诉我的,这不是一个村庄,不是一个城市,只是一坨屎。

《安纳托利亚往事》剧照

“他倾听土地并不停地哭泣,为水哭,为工作哭,为垃圾与工厂废料造成的疾病的治愈而哭。”泰金写道。但是《垃圾山传奇》中最具有启迪作用的段落是:当牧羊人听人说起“某个‘奥斯曼帝国’,即他们现在居住,而且曾经叫这个名字的地方”,这段历史使牧羊人“惊慌失措”,这是他们第一次听到这样的说法!虽然某些牧羊人知道“他的祖父和祖父的狗死于抵抗希腊人的战役”,但民族主义以及包含这种意义的土耳其历史,是土耳其中上阶层的人和我这种希望了解土耳其的外国人所“期待的负担”。

但是这些牧羊人知道土耳其移民的军队——塞尔柱人(Seljuks)和奥斯曼人比他们先来到此地吗?他们知道《科尔库特之书》(The Book of Dede Korkut)吗?他们在乎的是什么呢?

因为对这些新的城市化农民而言——他们不只存在于土耳其,也存在于非洲、阿拉伯世界、印度以及许多其他地方——“这世界是新的”。西印度群岛小说家V. S.奈保尔(V. S. Naipaul)在《印度:受伤的文明》(India: A Wounded Civilization)中写道:“他们觉得自己站在事物的起点:不被接纳的人首次对他们自己的土地提出新的主张,在混乱中形成了关于社群和自助的哲学。对他们而言,历史已死,他们把它留在了身后的村子里。”

V. S.奈保尔

20世纪末,在这个发展中的世界,各地新来的男男女女——他们涌进城市,把城市变成奇怪的村庄——都在谈论文明。对这些得到力量的多数人而言,国家的边界、国家本身,甚或国家这个想法,都是很模糊的。对他们来说,真正的边界是最清楚也最难处理的那一个——那些文化。他们知道,比如说,希腊的东正教徒曾经是他们的敌人。而那就足够来确立一个人的身份了。

在伊朗,这些新城市的居民已经进行了一场革命。但是如果没有石油业的迅速发展,根本不可能爆发革命;是它加速发展并压缩了文化冲击。然而在20世纪90年代末期,旧伊朗又再度浮现出来了:它有些改变,但仍然认得出来,如同我在后来行程中所看到的。那土耳其呢?土耳其没有蓬勃发展的石油业,同时,世俗主义是国家神话的一部分。在土耳其,凡事都更微妙,因而,也更不明显。

1980年,有43.9%的土耳其人住在城市里,到了1990年则达到59%。21世纪到来以前,数字会爬升到67%,且继续往上攀爬。伊斯坦布尔,这个欧洲最大的城市,1993年有1000万人口,以每年4.5%的惊人比率增长。一年间有45万新市民从“大漠”(the great out-there)——安纳托利亚——而来。“与其说安纳托利亚被伊斯坦布尔化,还不如说伊斯坦布尔及其他城市中心被安纳托利亚化”,我持续听到这样的叹息。甚至在土耳其所谓的“荒芜的东边”,以前的边境“城镇”,像是迪亚巴克尔(Diyarbakir)、凡城(Van)、埃尔祖鲁姆(Erzurum),都是每五年就扩大一倍,变成一个繁荣都市;同时,在这些偏远地区的村庄则空无一人。土耳其在20世纪90年代中的社会-经济革命比政府的任何改变都更重要。

位于伊斯坦布尔东缘的苏丹贝利,最早是由保加利亚的土耳其族移民建立的。1985年,这里的人口为3500人;到了1993年,有15万人居住在这里。这里的房子叫作“夜建屋”(gecekondu;字面意思就是“一夜建成的”)。有漏洞的铁皮屋顶用石头压着;墙用泥土或砖砌成,或者用绳子将硬纸板和屋顶绑在一起。这些房子里没有自来水,也没有污水管线。

艾塞尔·修凯茜耶丽(Ayse Kucukhiyali)从安纳托利亚荒凉北部一个非常小的村庄埃伦柯伊(Erenkoy)来到苏丹贝利。她的手就像男人的手一样粗糙长茧,结了硬块的手掌上都是尘土。她手里拿着一把锄头,头上包着传统的伊斯兰蓝头巾;我走近她时,她正在泥墙屋旁翻土,打算在看得到自动化废物堆积场的地方,种茄子和马铃薯。“我的家人都是农民,”她叹息道,“但是务农再也没有未来了。我们到城市来期望过上更好的生活。我丈夫去建筑工地上班,我只能待在家里——城市里,只有男人才能讨生活。为了三个孩子,我们必须来这里。乡下的学校没有老师,为了孩子我们得吃苦。”

《冬眠》剧照

塞伊汗·比萨拉克(Seyhan Besoluk)来自安纳托利亚另一个遥远的村庄。“孩子必须接受良好的教育。我要我儿子成为一个医生或工程师,但留在村庄是不可能办到的。”就像我在苏丹贝利遇见的其他人一样,他们家没有自来水,却有电视。“我们在家看新闻,但某些电视节目让我们很不舒服,我们是很传统的人。”

我走过泥地,那里有几个男孩在玩一个用碎布做成的足球。我遇到两个从头到脚都蒙着黑纱的女人——宛如会走路的毯子。我试着和她们讲话。她们咯咯地笑;她们都是十几岁的年轻女孩。她们说自己是从安纳托利亚东部一个村庄来的。在苏丹贝利,她们生平第一次可以经常收看电视节目。我自己也开始熟悉土耳其的电视了。它是美国多样性的翻版——充满了俗丽、眩惑与性煽情,反映了爆发户的价值观、欧化的伊斯坦布尔。这些节目如何影响这些女孩呢?影像反映出她们的秘密梦想吗?毕竟,夜建屋是土耳其中下阶级的基础——一个介于乡村生活与都市生活之间的“临时之家”,在构造上或社会意义上都是如此。电视里看到或是公交车上听到的那种淫秽下流、具高度感官快感的阿拉伯风格(arabesk)音乐表演,事实上,是夜建屋的产物。或者这些女孩是想要告诉我她们被电视屏幕上的表演冒犯了——和另一个和我说过话的女人一样——因此她们敌视土耳其的有钱阶级;同时,也可以推论出她们反对西方?或者并不那么单纯;或许电视只是城市生活另一个令人眩惑的细目,它会立刻将这些女孩带往不同的方向。我没有时间问,因为和我邂逅使她们困窘,这些遮了面纱的年轻女孩很快逃走了。但我不会那么容易就放弃追寻问题的答案。

©阿拉·古勒尔

1989年,欧洲共产主义垮台的那一年,苏丹贝利的人民选出了他们的第一任市长,一个伊斯兰极端主义“幸福党”(Welfare)的成员。这并不是巧合。一夜建成区成了土耳其左翼的堡垒,而它的可靠性已经被东欧的革命暗中破坏了。在后共产主义者的世界里,不满不再是观念上的而是宗教上的——换言之,是文化上的。在奈保尔的释义里,来自20世纪末期的混乱,社群和自助的完美典型将由移民而来的新定居者再次创造。在苏丹贝利的伊斯兰幸福党总部里,在一个干净无尘的房间里,我被要求脱鞋进入,几乎同时,一位官员告诉我以色列是如何被摧毁的;土耳其为何应该断绝自己和西方的联系;政党为何应在夏天供水、冬天供煤给贫穷的家庭;以及食物如何在伊斯兰教节日里被制成礼物。在这个邻近地区,伊斯兰教填补了行政机关所缺失的部分,而那是它在动乱中的社会里无法保持平行或追赶得上的部分。

©阿拉·古勒尔

我从伊斯坦布尔往东到土耳其的首都安卡拉,那里的棚户区建在险峻、泥泞的山坡上,而它带来的视觉震撼,是平坦的、错落四处的伊斯坦布尔棚户区所没有的。黄金山(Altindag)是梦想中的金字塔,由一堆杂乱无章的水泥、煤渣作夹的砖,加上波纹状的铁皮构成;每一间棚屋就好像是加建在另一间上面,它们都非常笨拙而艰难地挤在一起,并且全都朝上方建造(heavenward)——而较富有的土耳其人天堂,在城市里的其他地方。我在地球上的其他地方从未见过如此沉痛的人类奋斗建筑象征;屋顶是由一排排生锈的铁罐子固定的,韭菜和洋葱则长在腐朽木板组合成的阳台上。

20世纪末的旅游业只关心19世纪的神话,对其而言,黄金山是隐形的。黄金山是土耳其的一面,也是世界的一面;旅行杂志本能地将它藏起来,即便黄金山的居民都清楚它的未来是什么样的。想象一下拜占庭帝国灭亡前夕的奥斯曼军队营房。而那就是黄金山。

“我们把整个村子都搬来这里了,但是我们过去在村子里工作得更辛苦——一整天都待在田里。因此,在斋月,我们无法斋戒。在这里我们斋戒,我们更虔诚些。”艾什·坦瑞库鲁(Ayshe Tanrikulu)和六个妇女在一起,她正从一个粗糙的塑料碗里把米填进葡萄藤叶子里。她请我到那一片金属下和她一起乘凉,并给了我一杯茶,但这杯茶很快就布满了点点灰尘。这些女人全都用头巾包着头。坦瑞库鲁,三十几岁,是这里年纪最大的,由她发言。她声音响亮,言语率直,像是在嘉年华会里大声吆喝招徕客人的人。

实地拜访贫民区可以使遥远的景象生动逼真,但也会使其更恐怖、令人讨厌,在土耳其却相反。我越是接近黄金山,越是觉得它好看且安全。我身上的口袋里有价值1500美金的土耳其里拉,另一个口袋里则有1000美元的旅行支票,但我一点也不害怕。黄金山和邻近地区相比,并不太像一个贫民区。坦瑞库鲁家的内部陈设证明了这一点:

一个用煤渣、金属片及硬纸板砌墙的混乱建筑欺骗了人的眼睛。里面是一个真正的家——秩序井然,透露出尊严。我看到冰箱,电视,一个装有一些书籍、许多家庭照片的橱柜,还有一些放在窗户边的盆栽,以及一个火炉。地板纤尘不染。没有任何难闻的气味。

其他房子与这间一样。虽然下雨时街道漫遍泥泞,但雨水的泛滥维持在安全的范围内。学童将书包绑在背上跑,卡车运送瓦斯,一些男人坐在咖啡馆里啜饮着玻璃杯里的茶。有一个男人来喝啤酒。酒类饮料在非宗教地区很容易取得,虽然这里的人有99%都是穆斯林。但是这里没有酗酒的问题,犯罪更是少见;比起安卡拉与埃及,贫穷与文盲的程度还算轻。从社会学角度来说,贫民区在土耳其城市里算是少见的。在这里,家庭内部的凝聚力很强:它是一个有着自然健康状态的文明。

我的重点是要强调这是一个有良好道德影响的,没有犯罪的贫民区:它的存在显示出土耳其伊斯兰教文化内部的强大结构。

坦瑞库鲁继续说:“我儿子上过大学,是个计算机工程师,但赚的钱不够用;我的另一个孩子在上小学,我们没有钱给他买书,不知道他能不能上好的中学。孩子如果出身富有的家庭,他们什么地方都能去。政府说学校是免费的,事实不然……生活在这个城市里是如此缺乏人情味,空气是如此肮脏。我的希望在破灭,但小孩子不会住在夜建屋。教育,那就是一切!”

我在黄金山看到比苏丹贝利更复杂多变的现实。关于夜建屋的压倒性事实:这些住在棚屋里的人,有着中产阶级的渴望与野心。在安卡拉,一个有能力的非宗教政府可以笼络他们。

我晃到另一条街。一些孩子正在玩一个旧轮胎,和我之前在非洲看到的一样;这些孩子的眼神中显露出惊奇,仿如他们第一次发明这个东西一样。

©阿拉·古勒尔

踩进苏纳·卡拉比耶克(Suna Karabiyik)那间硬纸板和泥土砖盖的房子时,她要求我脱掉鞋子。地毯是便宜的、机器织造的,但不沾尘。我再度被一片污泥中的洁净所震慑。苏纳25岁,黑眼睛黑头发,从安纳托利亚东北部来:她有一张标致却历尽风霜的脸,显示出坚忍与决心,是一张斯坦贝克(Steinbeck)会理解的脸。苏纳指向被侵蚀的山腰里那一排冷酷的现代公寓,都是很低廉的建筑。“那是我们家所向往的地方。每天我看着那些房子,都想要住在那里。我和我先生只有一个小孩,我们不想再生了。我们想给孩子我们不曾有过的生活,但不能靠政府,只能自己来。”

“你在这里的邻居怎么样呢?你会想念他们吗?”我好奇,因为那些建筑物看起来是如此冷酷与不具人性。

“在你的一生中能够结识一些不同的人是很好的。当我们从村庄搬来黄金山时,我们认识了一些新朋友,而我们会再认识别人。”

我对这个现代农民感到非常惊讶。对这些农民而言,生命就是一场社会冒险,在冒险中他们不会提起政府,更不用说期望了。难民和游牧者间的不同是:难民逃离一个地方,因为他们没得选择;但游牧者则是寻求利益的先锋。游牧者是历史的创造者,而难民则是历史的牺牲者。

本文作者 罗伯特·D.卡普兰(Robert D. Kaplan,1952— )美国著名地缘政治专家,18本外交政策和游记类畅销书作者,两度被《外交政策》评为“全球100位顶尖思想者”之一。他的作品影响了克林顿和小布什两任美国总统的军事决策,《大西洋月刊》资深主笔、知名记者,现任欧亚集团高级顾问,曾任新美国安全中心高级研究员和美国五角大楼国防政策委员会委员。

卡普兰游历了近70个国家和地区,对世界政治局势和地缘政治深有体会,擅长运用游记的写作手法处理新闻和政治议题,其作品兼具文学性与地缘政治分析的严肃性,他与塞缪尔·亨廷顿、保罗·肯尼迪和弗朗西斯·福山并称“被最广泛阅读的描绘后冷战世界的作家”。其代表作有《无政府时代的来临》《巴尔干两千年》《季风》《即将到来的地缘战争》《世界的尽头》《东进鞑靼》《马可 ·波罗世界的回归》《荒野帝国》等。

▼

《世界的尽头》(预售)

作者:[美]罗伯特·D. 卡普兰 译者:吴丽玫

出版:三辉图书|南京大学出版社

◆尼罗河谷、里海海岸、伊朗高原、印度次大陆……

是无足轻重的世界尽头,还是让“最新版地图”不断变动的重要变量?

◆入选美国《外交政策》杂志“全球100位顶尖思想者”,

罗伯特·D .卡普兰将地缘政治研究融入旅行见闻,深入第三世界,找寻开启未来世界的钥匙。

加拿大政治学家托马斯·F.霍默-狄克逊教授曾将世界比作一辆豪华礼车。车里,坐着来自后工业地区的人们,吹着空调,稳步前行;车外,则是饥饿贫穷的乞丐,朝着相反方向,渐行渐远。受此启发,20世纪90年代,美国地缘政治专家罗伯特·D .卡普兰走下“礼车”,开启了一趟“逆行”之旅。从西非出发,他行经尼罗河谷、里海海岸,最后抵达亚洲大陆,亲历充斥着种族冲突、军事动乱、人口激增、贫穷落后、传染病肆虐、环境污染等问题的第三世界。通过近距离观察,卡普兰严肃地思考和探讨了这些国家和地区从过去到现在所面临的政治、文化、社会及种族等问题背后的真相,最终得出结论:第三世界并非孤立存在,面对和思考他们的问题,是全人类的重要课题。

卡普兰作品(预售)(世界的尽头+成败落基山+荒野帝国)

面对制图学语言中暗含的不平等,不满足于既有的理论范式,卡普兰踏上了从西非出发,行经尼罗河谷、里海海岸,最后抵达亚洲大陆的流浪路途。

在你的生活里,地图是否足以呈现熟悉的空间,理论能否解释眼前的世界?

或许没有可以复制的认识之路。问题会出现,关联会产生,答案会消失,唯一确定的是不确定性。可取之物四散于各处,这是一场没有边际的旅行。

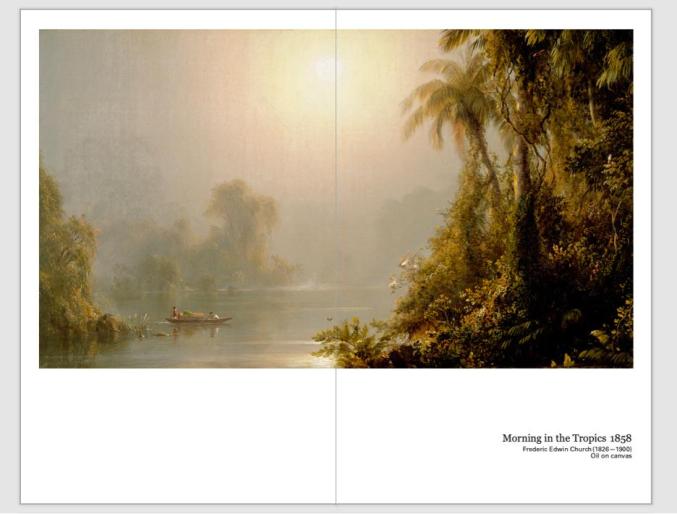

卡普兰系列笔记本,除去可自由书写的空白页外,附有十幅哈德逊画派油画,来自艺术家涵盖阿尔伯特·比尔施塔特(Albert Bierstadt)、托马斯·科尔(Thomas Cole)、弗雷德里克·埃德温·丘奇 (Frederic Edwin Church)等,从东部河谷,到落基山脉、优胜美地、加州海岸……它们是美国地理的浪漫写照,也是卡普兰被召唤开启人生中最后一趟美国自驾之旅的理由。

插图页设计:以实际效果为准

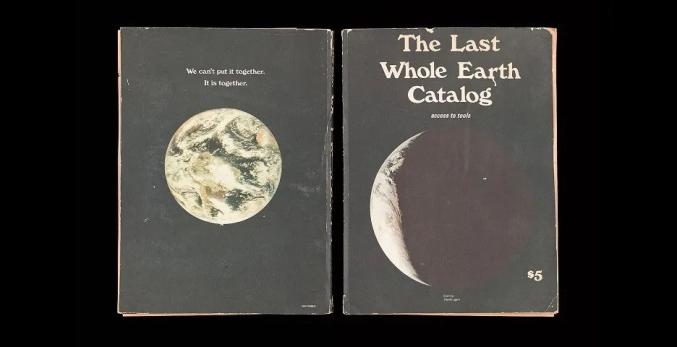

卡普兰系列笔记本的封面设计致敬1970年代杂志《全球概览》(Whole Earth Catalog),在那个互联网还未普及的年代,这本充满反叛精神的杂志带给一批人发展个体力量、理解全球系统的观念启蒙。而这种思考方式,或许在当下这个快速拥有与真实所有混淆不清的年代值得被重提多次。

“It’s on foot that you learn the most”,希望这本笔记本可以记录你每一次真实的历险。

编辑|艾珊珊

原标题:《土耳其:国家的边界是模糊的,真正的边界是文化》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司