- +1

叙说地图:浦东历史发展概说

原创 图溯上海 图溯上海

浦东历史发展概说

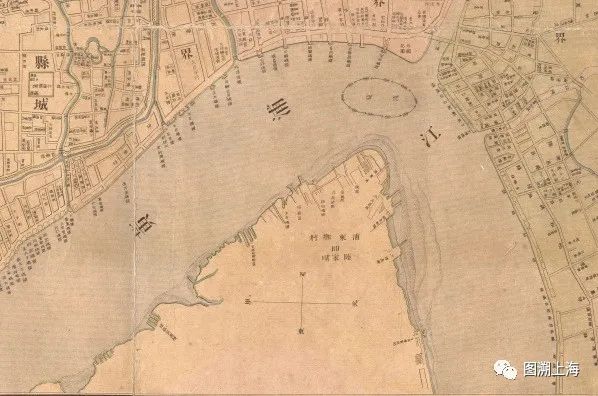

清末陆家嘴远眺

一、“浦东”名称小考

黄浦江将上海地区分隔成浦西和浦东两个部分。“浦东”作为一个区域,其名称在明代中叶以后就开始出现。在嘉靖和万历《上海县志》上都记载着:“……由闸港而下,若盐铁塘、沈庄塘,若周浦,若三林塘,若杨淄溇,此为浦东之水也”。[1]到清代,“浦东”这一名称的使用已非常普遍。浦东的区域,历史上时有变动,因而有了广义和狭义之分。在广义上,它泛指黄浦江以东的大片地区。从狭义上说,在不同的历史时期,它的含义不尽相同。当明初范家浜开浚和黄浦江水系基本形成以后,浦东的中、南部属上海县高昌乡和长人乡所辖,北部属嘉定县的高桥乡所辖,“浦东”之名开始使用时的含义是指上述三乡的土地。到雍正初年析长人乡置南汇县,析嘉定东境置宝山县,以后又析上海东境置川沙抚民厅以后,“浦东” 广义上是指上、南、宝、川三县一厅在黄浦以东的土地,但狭义上却主要是指上海县在黄浦东岸高昌乡的二十二、二十三、二十四保和长人乡的二十一保等地。

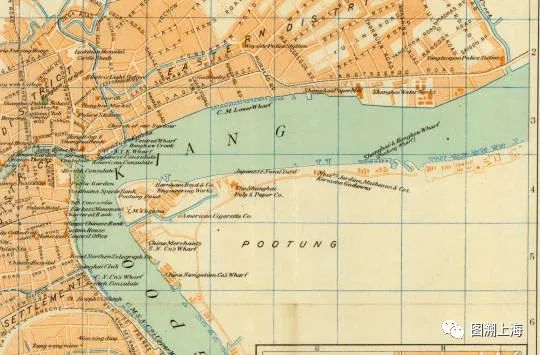

1904年地图中的浦东一角

鸦片战争以后,上海进入近代社会,在外国侵略势力的渗透下,浦东沿江地区首先发生重要变化,于是“浦东”狭义所指就是这沿江的狭长地带了。清末民初许多记载都指出了“浦东”这一概念的新含义:“浦东者,即黄浦之东岸也,南自白莲径港,北迄杨树浦路之周家嘴对岸,绵延十数里。”[2]这个狭长地带西为黄浦所阻,但北、东、南三个方向是在继续发展的。到二十世纪二十年代末,浦东的范围至少北面已扩展到东沟了:“浦东在黄浦的东岸,北起东沟,南至白莲泾,延绵十余里” 。[3]到今天,“浦东”的范围更比以前宽广了。一般认为,浦东广义的范围包括今浦东新区全境,涵盖了历史上的川沙、南汇两县,以及闵行区的黄浦江以东地区;狭义上的范围一般则指高桥至杨思一线的黄浦江以东近岸区域及其邻近地区。

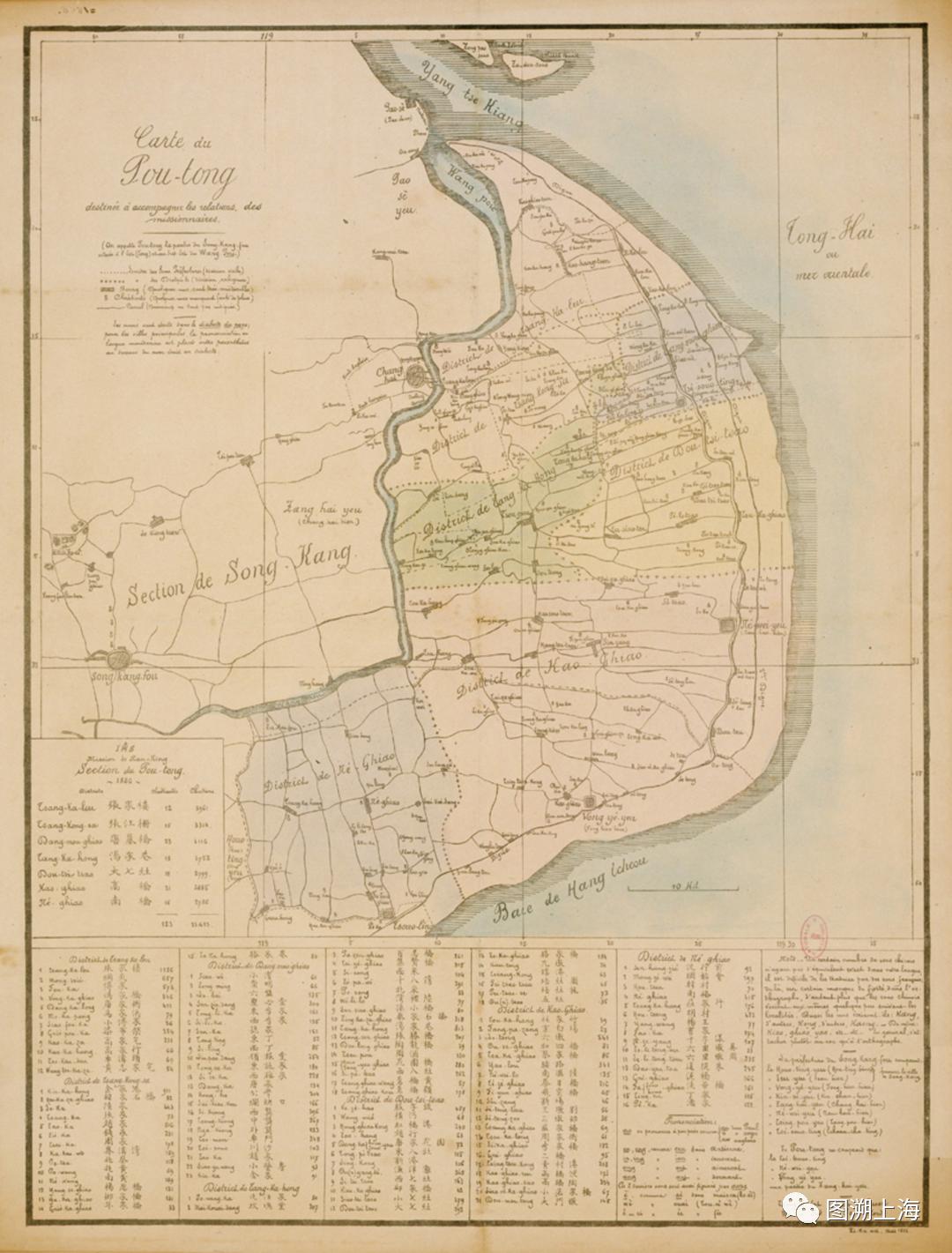

近代西人绘制的浦东地图,即取广义上浦东的范围

二、古代浦东概貌

浦东的农作物历来以棉粮为主。棉花于南宋末由闽广传入松江地区,经元初黄道婆从海南岛带回先进的纺织技术后,松江地区的植棉生产迅速推广。浦东沙质土及含盐地,适宜于种植抗咸能力强的木棉。木棉在浦东的农作物中比重相当大: “ 傍浦种木棉者十之七,尊其名曰‘花’,不曰‘棉花’。”[4]

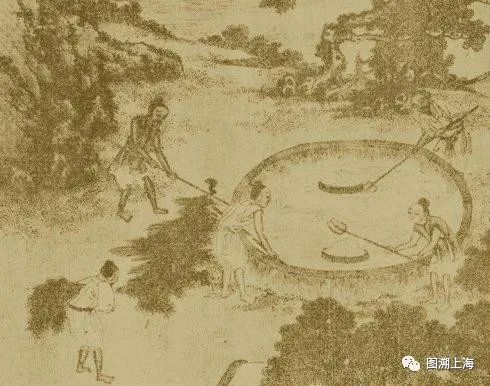

木棉之利,遍及城乡,它直接推动了当地棉纺织生产的发展。浦东的棉纺织品和浦东的木棉同样受人称赞:“木棉种至今,东乡独多,纺织之工亦东乡尤精巧。”[5]浦东的棉布在明末清初已远销南北。叶梦殊在《阅世编》中指出:“棉花布,吾邑所产,已有三等,而松城之飞花、尤墩、眉织不与焉。上阔尖细者,曰‘标布’ ,出于三林塘者为最精,周浦次之,邑城为下,俱走秦、晋、京边诸路……”这里的三林塘、周浦都是浦东的集镇,居一、二等,邑城是指上海县城,反而居三等。除标布外,还有稍狭而略长的中机布等,浦东生产也很多,很精巧,销行南方,“走湖广、江西、两广诸路。”雍正《分建南汇县志》中说:“妇女纺织莫勤于浦东,以两指捻一纱者名‘纺车’,一手三纺以足运轮者名‘脚车’。浦东脚车尤多,织布率日成一端,甚有一日两端,通宵不寐者成布日以万计。”

《农政全书》中的“木棉纺车”图

植棉和棉纺织业的发达大大促进了手工业和商品经济的发展,浦东的许多市镇逐步兴起,并日趋繁荣。明代中叶松江地区已成为全国棉纺织业的中心,在棉纺织生产的刺激下,浦东的南汇、三林塘、周浦、新场、下沙、川沙、塘桥等市镇先后成为以棉纺织为主的重要集镇。

除木棉外,浦东的农作物就数粳稻了。“傍浦种粳稻者十之三。”[6]浦东的川珠早米很有名:“早者曰‘百日稻’,计渍种迄收成百余日,皆于立夏渍种,布散于水田,不必插秧成列,总谓之川珠,其性柔而甘味,惟吾东土有之,邻邑所无也。”[7]浦东其他重要的粮食作物还有福麦,俗称为“员麦”,“白者为粳,赤者为糯,惟浦东为宜,土人屑之和米炊饭。”[8]

除农业和手工业外,浦东沿海还饶盐业之利。早在宋、元时,下沙周围就已是大盐场。到明代洪武元年(1368年)杭州立都运盐使司时,下沙设立了松江分司。正统五年(1440年)下沙场分为三大场,每场领三团。这个时候,以近海三十里为直接盐区,三十里外称“水乡”。官方计丁授荡。据嘉靖《上海县志》记载,其时下沙场灶户有5761丁,每丁得荡18亩5分,总共荡为3049顷97亩,而所产盐每年达42248引。

古代制盐图

盐业的发达,使远近来浦东贩盐的人越来越多。如下沙镇,是浦东最早的盐场大镇,宋代就很兴盛,以后镇上的盐司库场虽有变迁兴废,但至明代仍“人物丛聚,未减于昔宋”。[9]新场镇,因盐场从外新迁于此,故名。明代中期其盐赋为两浙之首,镇上“四时海味不绝,歌楼酒肆,贾衒繁华。”[10]另外如周浦镇主要也是因“下沙盐场杜浦巡司”设此,“由是人繁物广”;[11]八团镇因“ 居民多盐丁,以盐贾辐辏,逐末者多归”[12]之故,而跃为浦东大镇的。

但浦东的盐业到明中期以后开始衰落,如下沙三个盐场,三场明末已不产盐。一场康熙年间尚有盐灶222座,到乾隆末年已锐减为31座了。一场的中心一团镇(大团镇)当初曾“盐房栉比”,但此时因“海滨多积沙,距镇渐远,灶民归农者众,盐房仅存十之一、二”了。[13]到道光年间,一场盐灶完全废去。至于下沙二场,在雍正初年由官方通令全部裁撤。晒盐是浦东的主要经济来源之一,盐业的衰落影响了浦东经济的进一步发展。

三、近代浦东沿江的兴起

第一次鸦片战争结束后,根据1842年中英《南京条约》的规定,上海对外开放为通商口岸。1845年英国侵略者在洋泾浜北岸设置了英租界。1848年美国侵略者在虹口一带擅自建立了美租界。紧接着1849年法国侵略者在洋泾浜与县城之间也占地开辟了法租界。

当1863年英租界和美租界合并为公共租界时,租界当局将控制的浦西岸线迅速推展到杨树浦以北。在这前后,他们又将势力伸向了觊觎已久的对江浦东,他们在并不属于租界范围的浦东抢占岸线,建造码头仓栈,开设工厂企业,迅速造成割据的既成事实。

根据《上海社会研究的背景》一书图表所提供的材料,可以大致地了解各阶段浦东外商(也包括少量的华商) 码头仓栈的消长情况:

1866年浦东沿江已有立德成码头、广隆码头、李百里栈、瑞祥栈等码头仓栈11个。在1887年到1906年间,浦东沿江的主要码头仓栈已达25个,增加了一倍半。甲午中日战争以后,帝国主义在华取得了开矿、设厂等特权,于是在浦江两岸掀起了修建码头仓栈的热潮。许多洋行公司就在这时进入浦东开辟基地。如日商新建了“三井洋行基地”“大阪商船会社老摆渡码头”等码头堆栈,成了仅次于英、美商在浦东的一股重要力量。这个时期浦东沿江码头还有一个明显的特点,即出现了四个大型的洋油栈码头:美孚、咪吔、瑞记、麦边,这跟外国煤油开始源源倾销于中国有关。

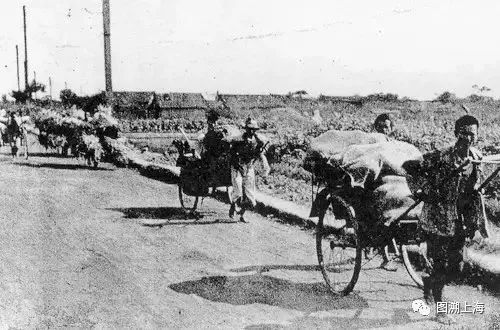

直到1949年后,浦东沿江一带长期码头仓栈林立

1906年至1926年间,浦东沿江的主要码头仓栈已达37个。同一时期中国人自办的码头仓栈也有所增加,但为数毕竟有限。

其时,浦东沿江码头所占的岸线已大大超过浦西,据1921年公布的数字,浦东的普通货物码头全长21690尺,特别货物码头全长9250尺,而浦西的普通货物码头全长仅13550尺,特别货物码头全长仅1050尺。浦东码头净超浦西码头长度16340尺。[14]浦东的码头仓栈一般纵深较大,又有腹地可以疏散,因此码头仓栈的面积远远超过了浦西。

1865年祥生船厂建造的200吨客货船下水

除码头仓栈外,浦东还陆续出现了一些工厂企业。由于贸易和航运的需要, 外商首先在黄浦江边建立了船舶修造厂。据已知材料,浦东沿江至迟在1857年已有外人船坞了:“ 浦东〔船厂〕(A.Mitchell)——船舶修造,铁工。”[15]到1859年,由D·莫海德经营的浦东船厂已有“造船,铁工,机器工程与炼铜” 等许多业务。[16]八年以后,莫海德的船坞与造船厂已被称为“远东重要的企业”。[17]外商在上海的船厂发展很快。1862年祥生船厂成立,1865年耶松船厂成立。到1900年耶松船厂兼并了和丰船厂后和祥生船厂合并成立了耶松船厂公司。联合公司在浦东就有祥生厂、新船澳、老船澳、引翔港船澳、和丰厂和董家渡船澳等数个船坞船厂。[18]

除船厂外,浦东还出现了一些轻工业企业。其中一类是外商企业,大多为甲午战争以后所建,如三井花厂、鸿源纱厂、英美烟公司浦东工厂等。美资鸿源纱厂建于1897年,是《马关条约》允许外人在华设厂以后,外商在上海首批建立的工厂之一,建厂时纱锭就已有40000枚[19]。另一类是我国的民族资本企业,主要有燮昌火柴公司、龙章造纸厂、长余肥皂公司等。其中燮昌火柴公司建于1890年,资本五万两,1906年时雇佣工人就已有约800人。[20]

除了这些码头、仓栈、工厂以外,浦东的市政建设是十分落后的。直至十九世纪末,浦东的沿江马路“尚付缺如”。进入二十世纪以后,浦东出现了一些较正规的道路。1901年由泰隆桥至董家渡街建成便民石路一条。在1901年和1903年由杨斯盛出资,又分别在南码头至艾家坟(艾镇)之间和洋泾镇至陆家渡之间修建了两条便民石路。

浦东路旧影

1930年,为了加强浦东沿江的南北交通,上海特别市政府决定修建一条沿江大道贯穿各出浦线。大道与黄浦江平行,南起上南铁路,北达北护塘路(此段今为浦东南路),在陆家嘴路口再向东偏北,折向洋泾镇、庆宁寺,最后到达东沟镇。大道全长17公里,于1935年建成,在1944年又向北延伸到高桥镇。这条大道是浦东沿江联络南北区域的重要交通动脉,它和1925年建成的上南铁路、1926年建成的上川铁路一起,对浦东的进一步兴起和繁荣起了一定的作用。

四、浦东在历史上不能充分发展的原因

浦东东濒大海,长期泥沙淤积的结果,使沿海海底尽是“铁板沙”,船舶不但不能停泊,而且还有危险,“潮来皆水,潮去成涂,沙性坚硬,故名‘铜沙’,海舶误行其上必碎。”[21]数十里浦东海岸基本上无港口可言。直接与太湖流域相联的浦西大地,千余年来发生了很大的变化。唐代天宝十载(751年)华亭县设立,南宋末年上海镇兴起。元初松江建府,并划上海县,设县治于上海镇。松江府和上海县的重心都在浦西,但浦东和浦西的联系却为浩浩黄浦所限。据弘治《上海志》记载:当时的吴淞江与黄浦江一共只有九个渡口。到嘉靖初年,由县府拨十五条大船设立了六个官渡,其中黄浦江仅四个渡口。到清代嘉庆年间,黄浦江上也只有五个渡口。浦东东薄大海,西阻黄浦,一片平畴原野,缺乏航运和贸易为其输进新鲜的血液。“冠盖商贾所罕至”,“高人逸士鲜托足” [22]……总的说来,古代浦东的成长是缓慢的。

近代浦东沿江地带的工厂、仓栈分布

至近代,浦东的沿江地区在殖民主义的侵略下畸形地兴起了。在一条狭小的沿江地带上,除了若干工厂企业,大部分为码头仓栈所据。这条沿江地带虽然进入了城市化过程,却并没有形成大的居民区和商业区。此外,工厂为数不多,又很分散,使浦东也未能形成一个完整的工业区。

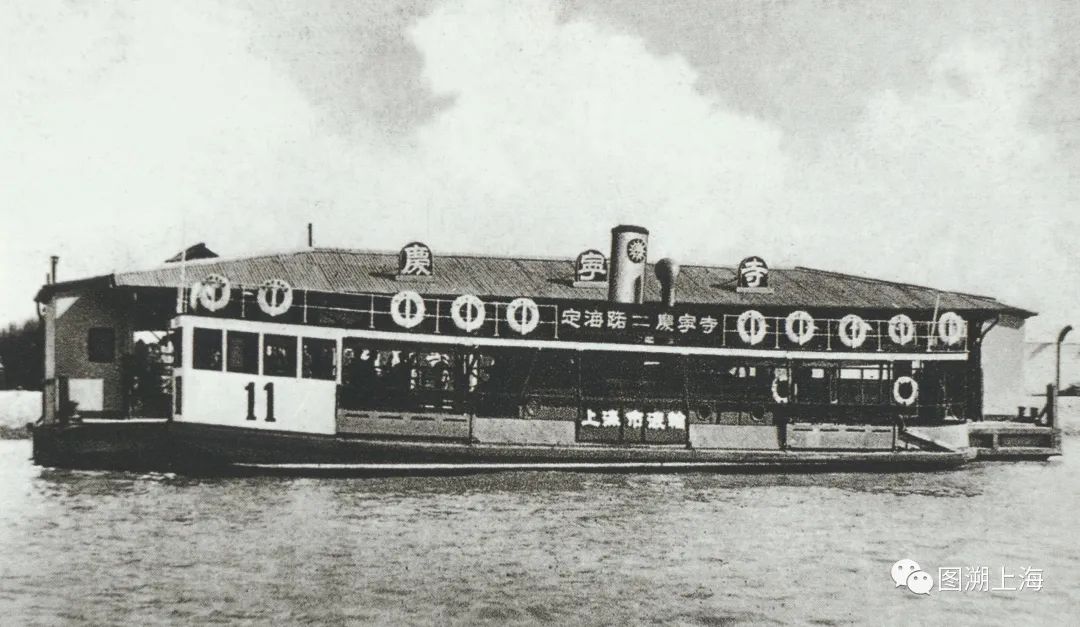

浦西对浦东有着强烈的吸引力,但浦西对于浦东发展的积极影响却是微小的。这一方面因为浦西本身可以独立地、自由地向外发展,当时尚不需要以开发浦东来扩大城市的规模。另一方面,黄浦江的对江交通始终还处于不发达的状态。尽管1910年浦东塘工善后局首辟浦江轮渡,开创了黄浦江机轮载客的新局面,但初设时仅一、二轮而已。1927年秋,市政府虽然成立了浦东轮渡管理处,但直至抗战结束,黄浦江上仅有以下几条轮渡线:长渡线为“沪淞线”(上海至吴淞),对江渡为“庆定线”(庆宁寺至定海桥)、“其威线”(其昌栈至威赛公码头)、“东东线”(东昌路至东门路)、“春北线”(春江码头至北京路码头)和“塘董线”(塘桥至董家渡)。[23]没有正式的车辆渡。

庆宁寺轮渡码头旧影

近代上海虽经一百余年的发展,但黄浦江对浦东和浦西的联系始终是一个严重的障碍。在长时期内,1935年建成的南北干线大道就如同一条分水岭,在大道的西侧和附近的沿江地带渐渐地走向城市化,而大道以东以南的地区却仍是阡陌纵横、村舍簇立的广阔乡野,基本上没有改变原来的面目。

注释:

[1]嘉靖《上海县志》、万历《上海县志》卷一,黄浦。

[2]宣统元年(1909年)《旅沪指南》,民国三年(1914年)《上海指南》。

[3]韦息予《上海》

[4][5][8]雍正《分建南汇县志》卷十五,杂志。

[6]光绪《南汇县志》卷二十,杂志。

[7]叶梦珠《阅世编》卷七,食货。

[9][10][11][12]弘治《上海志》卷二,镇市。

[13]乾隆《南汇县志》卷一,邑镇。

[14]上海浚浦总局:1921年《上海港口大全》。

[15][16][17][18]孙毓棠编:《中国近代工业史资料》第一辑(上)。

[19][20]汪敬虞编:《中国近代工业史资料》第二辑(上) 。

[21]光绪《川沙厅志》卷一,疆域。

[22]雍正《分建南汇县志》,修志议。

[23]上海市轮渡管理处:《上海市轮渡》。

说明:

1、本文节选自《上海史研究(二编)》(学林出版社1988年出版),作者郑祖安,上海社会科学院历史研究所研究员。

2、鉴于原文作于上世纪80年代初,所涉及的行政区划、道路地名以及相关统计数据都反应的是当时的情况,收入时略作调整。

↘ 点“在看”,把好看分享给更多的人

上海市测绘院

地图文化品牌

新品发布|叙说地图|上海故事

编辑丨张渊源

审核丨忻⿰静 叶⿰草

原标题:《【叙说地图】浦东历史发展概说》

本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表澎湃新闻的观点或立场,澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司