- +1

专访台湾作家杨照:我让大陆朋友看到了他们身上不会有的东西

“我极度反对用现代的眼光去读经典,那意味着我们只是在经典里面去找我们想要的、对现代有意义的东西。其实,经典很大一部分的作用是在提醒我们,在不一样的情境、环境当中,有人用与我们今天不一样的方式来看待生命看待事情。” 9月16日,台湾著名作家、文学评论家和政论家杨照与媒体人梁文道同台,在清华大学做了一场“经典里的中国——今天我们如何阅读先人经典”的对谈。杨照回忆了1985年台大历史系大四那个寒假写电影脚本《孔子传》的“糗事”——这部未刊稿迄今还藏在母亲家的衣橱里,但他多年来的雄心是,以一种“有效的态度”去认真爬梳和理解中国的传统经典,这样“孔子就从那里活生生地跳出来了”。

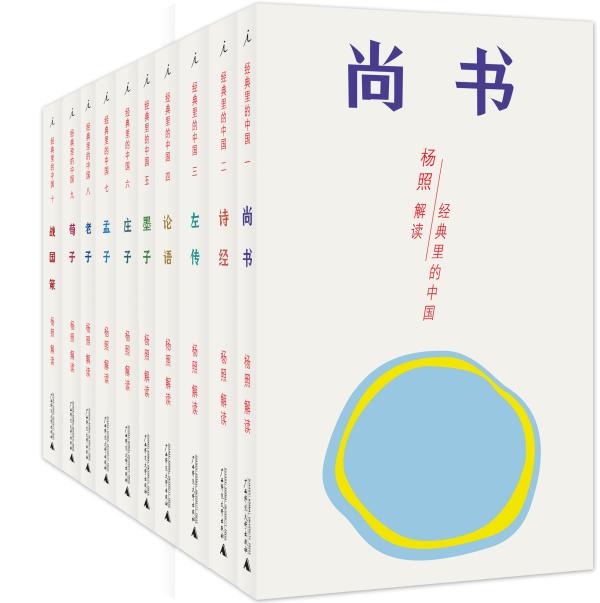

就在今年10月底,杨照主讲和撰写的一套十本的口袋书《经典里的中国》散发着油墨香并陆续上架,他结合“历史式读法”和“文学式读法”,对中国传统文化经典《诗经》《论语》《孟子》《老子》《墨子》《庄子》《战国策》《左传》《荀子》《尚书》等进行了细致选读和导读。这位曾经的《明日报》总主笔、《新新闻》周刊总编辑,如今的“新汇流基金会”董事长,多年来也是“敏隆讲堂”的经典课程讲师。自2004年起,他持续开设“现代经典细读”课程,去年6月出版的《以平等之名:托克维尔与〈论美国的民主〉》,以及一年后面世的《打造新世界:费城会议与〈美国宪法〉》,都隶属于“杨照公民课”系列的讲座结晶。

十余年来,杨照坚持以台湾地区的书店和其他公共文化空间为平台,面向公众进行现代经典的细读与古代经典的选读。不仅如此,他还在台中的歌剧院向公众普及古典音乐的赏析常识,这方面结集了3年前出版的《想乐:聆听音符背后的美丽心灵》和今年10月上市的《呼吸:音乐就在我们的身体里》。曾任远流出版公司编辑部制作总监的杨照更习惯于“有时间感”的纸质阅读,但还是被裹挟进新媒体的时代潮流中,他受大陆出版机构“理想国”之邀,和远在德国汉诺威音乐戏剧及媒体学院(那也是李云迪的母校)留学的女儿李其叡合作,8月底开始在文化类视频节目《看理想》中推出一档古典音乐赏析节目《呼吸》。

“理想国”是杨照在大陆作品的主要出版方,最近5年来,相继引进和推出了他的《故事照亮未来:通往开放社会的100个观念》、《我想遇见你的人生:给女儿爱的书写》、《寻路青春》等多部作品,其他大陆出版机构也引进了杨照的《故事效应:创意与创价》、《马尔克斯与他的百年孤独:活着是为了说故事》、《推理之门由此进:推理的四门必修课》以及部分译著——这些著述,仍然只是杨照诸多创作成果中的一部分。

“著作等身”的赞誉在杨照那里具有了写实意味,这位“二二八”事件受难者许锡谦先生的外孙(白先勇2013年曾就许的事迹访问杨照),本名“李明骏”,1963年出生于花莲县一个外省人家庭,幼年在台北有着日本街区风格的“晴光市场”里长大。尽管1978年考上了知名的“台北市立建国高级中学”,1980年代初又求学于一度名家云集的台大历史系,1987年至1993年在哈佛大学师从著名学者杜维明先生、张光直先生等,但是,回顾20余年来致力于公众普及的成就,追溯这种多元写作的知识结构的源头时,杨照更多提及的是青少年时期养成的自由阅读习惯的恩惠——包括高中时一街之隔的“美国驻台北新闻处”图书馆的影响,而不是从高中到博士候选人阶段的3所名校的学术训练。在博士候选人阶段,杨照一度将博士论文选题从“两汉经学今古文转变的外缘因素研究”换成“台湾战后政治经济”,1993年没有完成博士论文就回到已经“解严”6年的台湾地区指点江山激扬文字了。1998年被杜维明先生“逼着”再赴哈佛续写博士论文,最终还是没有完成,杨照此时已经彻底断了进入学院体制发展的念想,坚定地专注于吸收来自学术界的一手研究成果,深入转化之后再普及给公众。

台湾战后“最后的‘贫穷一代’”受到美国强烈的影响

燕舞:您青少年时期是在怎样的环境中成长起来的?

杨照:我是在台北的集贸市场——“晴光市场”里面长大的,这在《迷路的世界》和新版《寻路青春》里面有写到一些。现在有很多日本观光客会去看台湾的集贸市场,大陆朋友去得比较少,“晴光市场”即使在台北也是很特别的地方,它处于老市区,有非常深厚的日本街区的那种感觉。“晴光市场”很靠近圆山,圆山一度是美军顾问团所在地,我家那条街叫“双城街”,我们住在那里时,它是附近最重要的一条酒吧街,服务的都是美军。我是在一个相对复杂、多元的环境中长大的。

我家里人是做生意的,妈妈开服装店,她有手艺,做的那种针织礼服基本上不是卖给一般人家的,太昂贵了,基本上付得起钱买的都是吧女,她们大多会勾着一个来台湾度假的美军来我家的店里,美军都是掏美金付钱的。在我上小学时,我们家在附近是很有名的。

我父母都是花莲人,其实,我后来走的路跟家世背景是有一定距离的。上台大以后,有同学或朋友因为我从小读了那么多书,以为我们家是书香门第,那都是误会,我后来这条路完全是自己个人摸索出来的。

我们集市旁边有一个很重要的本省帮派“牛埔帮”,学校里有不少小流氓,经常打架。我初一初二时其实不太念书,有一段时间几乎被放弃,被认为到了初三就成了“放牛班”——不会继续升学。快要升初三时,由于真的受不了因为成绩不好而在学校里被人家瞧不起的那种感觉,从初二最后几个月开始,我就决定拼命读书。好在我养成了大量看书的习惯,看书很快。我最幸运的地方,一是我父亲在那个我最糟糕的时候,从来没有惊慌过,从来没有骂我——以我的个性,如果他当时逼我,我一定走到相反的路上去;有时候,我妈很急,她就会说,如果你自己都不能想清楚你将来要什么,大人怎么强迫你都没有用。后来,我是完全自己想通了,觉得考试也没有那么难,我为什么要因为考不好而被人家瞧不起?就这样,一上初三,我的成绩很快就跟上了。

燕舞:随笔集《迷路的诗》中《一九八零备忘录》这一篇很吸引我,除了一个青涩少年对“救国团”大姐姐“M”的暗恋外,您和这位老师交流特吕弗导演《绿屋》的观后感,还和女同学“Z”谈论萨特的逝世……阅读(视听)范围如此之广,着实让我震惊,这即使在“建国高级中学”和“台北市立第一女子高级中学”(“北一女”)这样的重点高中,恐怕也属于博览群书的特例吧?2013年春,我采访彼时刚刚出任香港《号外》杂志主编的张铁志时,这位您当年《新新闻》周报的同事、“建国高级中学”的学弟也说,钱永祥和您这样的校刊社《建中青年》的前辈学长“高中都读了很多书”、“是重度文艺青年”。

杨照:钱永祥大我14岁,他是1965年入建中、1968年到台大,比我早很多。我们当时在建中的校刊叫《建中青年》,“建青社”一直到今天都在,不过不是我们当年的样子了。

铁志跟我差了9岁,我们所处的时代的确变得不太一样了。我算是我这个时代的最后一批亲历者了,这个时代最大的特色有两点:一是,我们是台湾战后“最后的‘贫穷一代’”,在我们成长的过程当中,个人家境如何是一回事。整体上,我们从很小就感觉到,自己活在一个贫乏的社会里,于是,有一种强烈的饥渴。有时候去看电影,进电影院时我总有一种现在年轻人无法想象的心情,总担心这是我这辈子唯一一次看这部电影的机会。我们这代人会一直有一种匮乏感,就是我们不是那么丰富、不是要什么就有什么,所以我们会想办法,一直不断地去找资源。我们还算是幸运的,你们大陆也有跟我同辈的朋友,也有那种饥渴的感觉,你们是到了1980年代才有了这种“大补课”的感觉。

我这一代台湾知识分子的另外一大特点是,我们的成长背景受到美国强烈的影响,那个年代整个台湾的政治和外部环境毕竟受到美国的笼罩性影响,国民党再怎么想控制,也控制不了美国文化的进入。我们建国中学隔一条街,就是“美国驻台北新闻处”,有一个图书馆在那儿,是开架阅览的,只要办一个很简单的证件就可以进去,但它的书基本上不能借出来。那个图书馆有冷气,而学校的图书馆没有,所以后者我都没有进去过。我们那个时代的台湾还比较封闭,大部分同学不敢进“美新处”这个图书馆,觉得是个很可怕的机构,我从小就胆子大,发现进去也没人赶我出来,于是就很喜欢去。“美新处”图书馆的工作人员有美国人,也有本地人,其实那里的中文书不多,多的还是英文书,这些英文书给我留下深刻的印象,比如美国人如何看待他们自己的国家。图书馆一进门这边是中文书,是整套的香港《今日世界》杂志跟同名翻译丛书,当年这份香港杂志在台湾的影响也很大,尤其是对比我年纪再大一点的人,它同时出版了一系列丛书,像张爱玲翻译的《老人与海》,还有如霍桑、海明威等很多美国作家的经典小说;图书馆进门另一边,就是关于美国立国精神的相关文献。我最早接触《美国宪法》和《联邦论》就是在这里,他们会摆出好几种不同语种的版本。我最早看《联邦论》,由于英文不够好,看到不懂的地方还是去拿日文版对照阅读。因为我爸我妈小的时候都学日文,我妈妈小时候是在非常富庶的家庭里长大的,她的日语非常好,所以我到了高中时阅读日文其实没有太大的障碍。在我们那条街上或者“晴光市场”里听到日语,是很普通的事情,但是,如果是像张大春他们这种外省人家庭的话,大概没有什么太多的与日语相关的记忆。

“美新处”还有一个展览的地方。这对现在的很多人而言也是不可思议的,像林怀民1973年从纽约学成回到台湾,他创立“云门舞集”的第一次演出就是在“美新处”的一个展览空间里,台湾现代美术的一些重要画家如夏阳他们也都在那里办过展览。

燕舞:其他台湾作家、艺术家或学者关于“美新处”的回忆也不少吧?

杨照:基本上,几乎所有1960年代、1970年代在台湾长大的文化人大概都深受“美新处”影响。比如,你只要看舒国治讲电影,讲他1983年至1990年到美国游学之前的经历,就会讲到“美新处”的影响。在1970年代末期,舒国治跟另外一个摄影家好像是阮义忠还是谁合作,出过一个周历——一年52个礼拜,对应52张照片,每张照片的配图文字全部是舒国治写的,他写到的人全部都是西方的创作者,有画家、作家、电影创作者等,这些人就构成了我们那个时代的精神养分,那个时代的气氛就是这样。另外,像林怀民老师,现在大陆读者知道他比较多的一个身份是舞蹈家,其实,他也是非常早熟的小说家,22岁时就出版过一本小说《蝉》,里面就是讲那个年代的台湾年轻人怎么受到美国文化的影响。

我1978年到1981年上建国中学,1981年至1985年在台大,台大毕业后当兵两年再去的美国,从高中一直到上台大,“美新处”的图书馆我都去的。前面讲到,进到“美新处”图书馆,最醒目的是,一整面墙都是香港《今日世界》丛书系列里的翻译作品,像张大春家里迄今还有一大叠《今日世界》,现在到任何旧书摊,只要看到《今日世界》的过刊或丛书译本,他一定想办法买,因为这涉及的都是少年时代的重要回忆。我们那个年代,学英文这件事情太重要了,跟现在的孩子学英文的意义真的不一样——那展现的就是我们的世界,英语让我们能够离开台湾,或者是虽然人在台湾,但可以感觉到我们跟这个世界最重要的关联是存在的。你看我这几个重要的朋友,像张大春念中文系的,他没有到美国留学过;唐诺念历史系的,也没有到美国留学过;再比如詹宏志,去纽约工作是加盟《中国时报》以后。但是,他们当年在台湾都读了很多英文书。

唐诺是我最早在建中时就认识的,那时他跟朱西宁老师和朱天心、朱天文姐妹她们开始办《三三集刊》。我初中就开始看这本文学杂志,它有一种很奇特的气氛,他们编辑部一直鼓励年轻人跟他们接触,所以我念完初三快要升高中时就投稿给《三三集刊》,记得那时候朱天文回了一封信给我。上了高中之后,刚好那段时间他们有往高中“串联”,有一个叫做“小三三”的非常松散的团体,刚好我在学校社团里面碰到参加“小三三”的学长,他们就把我带到朱老师家,所以我高一时就认识了大二的唐诺。认识张大春就比较晚了,要到我当兵的时候,因为当时张大春出版了《时间轴》,我最早写了书评,才开始联系和认识。回头一算,这也快30年了。

今天的写作和论述比较明确的支撑和根源,其实还是小时候乱读书养成了阅读的习惯

燕舞:张大春先生给我的印象是在智识上很有自信,但长您6岁的他在推荐《我想遇见你的人生:给女儿爱的书写》的序中,笑言“所知不太妙,每事问杨照”、“年过四十以后的杨照,几乎在每一个他所接触的领域上都能发表深入浅出而博览覃思的意见”,您出道以来的创作也广泛地涉及小说、散文、文学文化评论、现代经典细读等多个门类(甚至在面对作为“少女钢琴家”的女儿时,练过小提琴的您也可以谈谈“我们的共同兴趣”)且成果丰硕,支撑您这种多元写作的知识结构应该主要是在台大历史系和哈佛东亚史博士候选人两个时期开始积累和养成的吧?

杨照:我真的还是觉得,如果说今天的写作和论述有比较明确的支撑和根源,其实还是小时候乱读书养成了阅读的习惯,抓到什么都想读。那时,没有说我一定要看什么样的书、不看什么样的书。因为比较小就开始养成这个阅读的习惯,所以在这种累积下,书会越读越快。到高中的时候,我开始去我们家附近一座寺庙“行天宫”新开的一个图书馆,它就在我放学回家的路上。这个图书馆规定你每一次只可以借两本书,所以我每次放学时就去还两本,再借两本,我的习惯就是一天读两本书,我没有太把时间花在上课上。那种大量而广泛的阅读经验是“因祸得福”,“行建宫”图书馆不像“美新处”是开架式阅览,前者是闭架式的,要查借书卡,你想借的书不一定借得到,会看到什么书、看不到什么书常常都是碰运气。就是因为这样,读的范围越来越广。像我和唐诺等朋友,唯一比较特别的地方,可能就是书看得比较快,而且我们可能稍微比较能坚持阅读。正常的话,一个小时,一般的书我大概可以读个40到60页,再轻松一点的也许可以读80到100页。我一般很少有例外,一天里只要有时间就读书,大概读三到六个小时,我读的书不过就是每天每天都在读,然后累积下来。

当然,在台大历史系求学那段时间,最强烈的感觉就是最好的时代我们没赶上,我们记得的老师其实都是我们来不及去上他们课的老师,都是学长们告诉我们,“你们知道以前上课的老师多了不起嘛!你们知道杨云萍老师当年怎么上明史吗?”如果撇开那种听来的传奇不说,我在台大历史系还是碰到了一些相当不错的老师,但是我当时是一个很不爱上课的学生,大部分时间都混在图书馆里。当然,有几位老师给我留下很深刻的印象。比如黄进兴、黄俊杰两位黄老师,黄进兴老师当时刚从哈佛回来,讲授史学方法论而不是史学方法,那是台大历史系的重要传统之一。黄进兴老师是余英时先生的弟子,他读余先生著作的眼神很吸引我,我们那时候那么佩服余先生,尤其是读《论戴震与章学诚》,他从明代思想的内在理路一路讲下来,讲清代思想史的动向,原来思想史可以做出这种让我们佩服得五体投地的“翻案”文章。黄进兴老师当时给我们带来的真的是一场震撼,即怎么看待或者怎么理解西方近代思想与西方近代哲学。他有时候还会突然进入非常琐细的讨论,比如讨论莱布尼茨和黑格尔,让我们觉得原来这些都是那么复杂。

另外一位我在台大历史系碰到的可以说是最聪明的教授是蒋孝瑀先生,他给我上了“英国史”和“外交史专题研究”两门课,本来是研究生课程,但他特别通融让我去上。这是讨论课,他给我们原文资料,让我们读完之后去讨论。我那时对自己的英文程度还蛮自信的,也比大部分研究生读英文原文更容易一些,可是像蒋老师的讨论课,每次不管我怎么努力地准备,即使这些文章我读熟了,可只要蒋老师让我们讲一讲感想,随便我们怎么讲,他就开始有一堆回应,那时候我真的佩服蒋老师——理论上,这些观点应该都从这些文章里面可以看得出来,但是我就没有用他那种方式去整理和分析出来的能力。蒋老师对我来说还有一点影响,让我心向往之,就是觉得最好的或者说最能够启发学生的老师,不是直接教给学生什么,而是示范给学生看,告诉你读书和一个角度的思考还不够,同样的材料还应该看到其他角度。

当时我们还接触到美国史华慈先生关于中国上古的说法,他讲诸子百家讲轴心时代时把世界史的角度放进去,这些都让我们非常佩服。

要把这一百多年来对于中国史的新的研究与发现认认真真地写进“中国通史”

燕舞: 您是“敏隆讲堂”的长期“经典课程”讲师,也在News98电台、BRAVOFM91.3电台主持广播节目,看到新著《打造新世界:费城会议与〈美国宪法〉》的书名,我立马联想起旅美大陆作家林达夫妇的“近距离看美国”系列,以及《百家讲坛》鼎盛时期的讲者、时任厦门大学中文系教授的易中天先生。巧合的是,后述这位热爱并擅长跨界的文艺学教授,也曾出版过与尊著同主题的《费城风云——美国宪法的诞生及其启示》(初版,《艰难的一跃:美国宪法的诞生和我们的反思》,山东画报出版社,2004年8月;插图增订版,《费城风云:美国宪法的诞生和我们的反思》,广西师大出版社,2008年4月;全新增订版,浙江文艺出版社,2014年10月)——易中天教授在初版后记中,特别感谢了大量援引、由当时还健在的旅美归国学者尹宣先生翻译的“美国宪法之父”詹姆斯·麦迪逊(James Madison)所译的《辩论:美国制宪会议记录》。

尽管易中天教授是《百家讲坛》所有主讲者中学术性和通俗性兼顾得最好的,但是,当他2013年宣布开始隐居并写作36卷本的《易中天中华史》时,规模如此之大,我还是难免为他担心——至少,我对《易中天中华史》的信任度会本能地降低,会低于对已故台湾东吴大学教授姚大中先生1981年前后在三民书局出版的那套五卷本“中国史”的信任度(华夏出版社即将推出其简体版)——虽然邢义田教授当年对其中《古代北西中国》一卷的史料处理有所商榷,但仍充分肯定其积极意义。

杨照:这恐怕就是你的偏见了。我印象中,姚大中先生的学术专长应该是辽金元史。但是,我注意到另外一个问题,即台湾史学尤其是通史这块长期以来有非常严重的问题,就是传统、保守——那种通史的讲法也许比较扎实,但它用了很多传统的说法,如果站在我的史学立场的话,就觉得很遗憾,少了一部讲中国通史的好书,也就是把这一百多年来对于中国史的新的研究与新的发现认认真真地写在里面。像台湾出过的一套“中国通史”的“上古史”,就出了很严重的问题,俨然中国考古史这几十年来的成就跟环绕着它做的各种不同讨论不存在一样。我在哈佛大学时的另外一位导师是张光直先生,张先生对于商代文明那么细腻的研究,他发展出的对于青铜器跟青铜器纹饰完全不一样的解释是多么精彩,虽然在中国大陆有一些学者不同意,但是无论如何,这些都应该被写进“中国通史”里面——应该让这一代读者知道张先生和环绕张先生所产生的这一套知识和学问,你不能只用朝代的观念看待夏商周,还要注意到商人的文明跟周人的文明是两个非常不一样的文明,一个是“鬼神”的文明,一个是“人文”的文明。发生在公元前11到12世纪的“周人代商”的那段历史,是一个了不起的中国文化的大变迁,它结束了商人的世界观,张光直先生解释商人的世界观时是依照考古学跟人类学的发现和研究成果,他认为人类文明的大部分是连续性的,或者用李维史陀(大陆多译为“列维·斯特劳斯”——采访者注)的说法,就是活人一直在不断地利用死人的文明。商朝的确就是这样,为什么会有甲骨文,当时活着的人之所以这样行事,就是因为死去的祖先一直在告诉今人应该怎么做。可是到了周朝,周人不再持这一套观念。今天讲“中国通史”,真的不能假装这一百年的史学进步不存在。这一百年里有很大的建树来自海外特别是美国汉学界,相关学者中有很多都是因为在20世纪中国前半叶的动荡而不得不流亡到美国去,他们的著述都是很了不起的贡献。讲中国通史,迄今没有人把当年钱穆先生基于文献整理出来的有价值的成果吸收进来,何炳棣先生1969年出版的专著《黄土与中国农业的起源》有进一步的分析,在科学史上面已经有了定论的一个问题是中国农业的起源,即来自于汉地的中国农业一直要到春秋战国之后才真正跟灌溉发生密切的关系。钱穆先生早在1950年代中期就写了一部《中国古代山居考》,也都被考古发现证实了。再比如,余英时先生整理宋明理学,我们怎么看待理学?通常,台湾本地的学者就没有这种视野,会误认为这些研究成果都不存在,仍然把传统史书的结论翻译成白话文来讲中国通史,这样肯定讲不好。

我曾在台湾“中研院”史语所待过一年,史语所的成就的确非常高,讲中国通史时,你如果把这几年的史语所辑刊拿出来看,你会发现多少研究成果和讲中国历史的新角度从来没有变成我们历史知识的一部分。像刚才提到的张光直先生讲商代的见解,都在史语所辑刊上发表过。再比如杜正胜先生早在二十几岁做硕士论文时就做“中古的城邦社会”,尽管当时他还是深受日本学者如宫崎市定先生的影响,但是他后来很认真很努力地把“城邦”这个概念往前推,他吸收中国考古的成就,把对中国上古史的解释变成一个社会史的建构。其实,杜先生大部分的研究成果也都在史语所辑刊上发表过,他完整地梳理了从新石器时代后期开始的中国人跟城邦的关系,认为中国是一个筑城的民族,后来部分中国大陆的考古学家也是同意这个结论的——我们今天认为夏朝很可能是第一个掌握了夯土技术和懂得怎么筑城的朝代,所以夏会变成中国新石器时代晚期开始的那个新文明的一个重要源头。杜先生后来在史语所另外一个发展重点,是推进中国医疗史、风俗史的研究,我觉得这些领域到现在都没有受到足够的重视。跟我同辈的一些史学界朋友,像比我长一点的邢义田等,或者年纪跟我差不多的如林富士、李建民等,全部都是从史语所这个系统出来的,他们做的研究既新颖又扎实。

史学界已经有了很多共识,但是一般读者并不知道。所以,我从2007年开始,花了五年在“敏隆讲堂”(台湾“洪建全基金会”资助“敏隆纪念讲座”这一文化普及项目;1990年2月病逝的洪敏隆先生系“国际企业集团”创始人、儒商洪建全先生之子且子承父业——采访者注)讲了130讲的“中国通史”,就是选择这100年当中一些重要的历史事件进行分析。在讲这个课程的同时,我也在看大陆这边出的历史类图书,会非常惊讶于从1949年到1990年期间的唯物史观的历史怎么好像突然之间全部消失了,又回到了“帝王将相”的历史了。大陆这方面的史学成果我尽量吸收(不过我能够看得到的资料毕竟有限),我尽量把中国台湾、中国大陆,以及美国乃至整个西方汉学界的研究成果吸收进来。我这个课程的基本精神就是“重新认识中国历史”,所以我会比较强调跟传统说法不一样的部分,而如果传统说法在这一百年中没有被挑战或被推翻,我就不讲了。我在讲课时会用到新的方法,可能很多不是来自史学界,而是来自人类学界或社会学界。

我让一些大陆朋友看到了他们自己身上不会有的东西

燕舞:在《故事照亮未来》一书对“多元”、“差异”两个“通往开放社会的观念”的阐释中,您提到了台湾与大陆的关系问题。我们经常认为“求同存异”、“和而不同”也是传统中国政治智慧的体现,那造成大陆与台湾的“误解”,主要是什么造成的?

杨照:这不是台湾人选择的。不管现在这些台湾人从哪里来、什么时候来,但是在整个过程当中,他们被迫变成比中国大陆复杂得多的一个社会。中国大陆各个地方的差异,有时可以是简单的或者很容易被容忍。比如,一个北京人听到广东人说普通话,你会想笑,但是这种差异是你容易理解跟容忍的,他不会冒犯你。可是,台湾的整个历史经验使得台湾人的复杂性不是在中国大陆的完整系统里面可以被统统包纳进来的,不管是历史上还是今天,所碰到的大概都是这个问题,它其实非常难从他人的角度来解决。今天,中国大陆要能够认知或者说愿意包容,除了你们熟悉的这个“中国性”之外,台湾还有很多其他的东西。不见得台湾所拥有的特质都是好的,台湾是更复杂的。所以,为什么说应该让更多大陆的朋友去台湾,因为你们到了台湾那样一个环境,就很容易体会为什么台湾人会有这样的想法或者说法,或者各方面的不一样。

这些年来,我在台湾经常被问道:“你为什么常到大陆去,你到大陆去干什么?”对我来说,这是从一个特殊角度来看问题,我珍惜这样一种历史所造成的机会,不是我个人有什么了不起,而是作为一个台湾人,我在台湾成长的这个历史的背景,让我一些大陆朋友看到了他们自己身上不会有的东西,我有机会在这个剧烈变化的过程中向他们提供一个来自台湾的可能的参考,或者说一种不同的想象,不是随时都有这样的机会。

燕舞: 2011年开始,您和胡洪侠、马家辉三位同为1963年出生的两岸三地文化人轮流在深圳《晶报》撰写专栏“对照记”,这些就华人社会50年来30个日常生活中常见词汇展开的同题论述,2012年和2013年陆续结集为《对照记@1963》、《我们仨@1963》和《三生三世@1963》,我觉得这像一个有趣的“行为艺术”,毛尖在《我们仨@1963》的推荐序中也说“只有在一起,才能创造最好看的自己”。这次特殊的专栏写作经历,对您了解和理解中国大陆、进行“同代人”的批评有着怎样的影响?

严格说来,虽然同龄人马家辉与您所学专业不同,但你们是台大校友且都有留美经历;推崇“李敖大哥”的他也经常去台湾。所以,可以认为你们的社会背景差异其实并没有那么显著吗?“对照记”专栏更大的作用,或许是帮助您了解和理解胡洪侠以及中国大陆?

杨照:“对照记”专栏对我的帮助太大了,尤其是洪侠有真正的农村经验,但又彻底转化了这种经验,取得了一种文化的语言,我不太容易再碰到第二个这样的人。我从洪侠身上才真正感受到了什么叫中国的农村,才比较细致地了解了中国农村。比如,关于中国农民受到的那种歧视或者说农民的自卑感,我是从洪侠的专栏文字里才知道什么叫作“商品粮”的,他当年最大的愿望就是吃上商品粮。如果不是洪侠,而是其他有类似农村经验的人,他们不一定有办法用这种语言跟我讲清这种经验,我看了他的文章听他这样说才懂了。

那三年当中写“对照记”专栏,其实有痛苦的一面,因为我很不会写专栏这种命题作文,我太习惯于想写什么才写。可再怎么痛苦,我一定会写下去,一部分动力是因为我想要知道洪侠、家辉他们两个人写了什么,这个过程太有趣了。虽然你会觉得家辉的经历跟我比较像,其实在那个专栏的写作过程当中,我认识到了家辉非常不一样的一面,我们虽然认识那么久,但这个专栏会逼着家辉面对他成长过程当中那些我所没有的黑暗的元素。比如,他讲小时候的家庭背景,每一次只要觉得很顺利,他就会有一种恐慌,就觉得一定会有一个可怕的灾难要发生。因为他的舅舅是吸食毒品的古惑仔,所以当时他只要回家看到楼下停着警车,心就往下沉,就觉得一定是出事了。最可怜的经验是有一次他回到家,警车停在那儿,竟然不是他们家出事,是楼上一个女孩跳楼自杀,他第一个感觉竟然是“高兴”,觉得“终于今天不是我们家出事”。可是回头看,才知道这里面有多么悲哀。家辉的内在有非常香港的那一面——必须要快、直接,你不能那么迂回——那一面决定了很多东西,他是一个很复杂、很丰富的人。相比较起来,台湾在这方面会好很多。香港跟台湾还是很不一样的,香港没有那么大的文艺青年的力量,现在稍微多一点,其实有一部分原因是因为从大陆去的人多了。

- 报料热线: 021-962866

- 报料邮箱: news@thepaper.cn

互联网新闻信息服务许可证:31120170006

增值电信业务经营许可证:沪B2-2017116

© 2014-2024 上海东方报业有限公司